中国政治思想史:道家

- 格式:ppt

- 大小:276.00 KB

- 文档页数:53

道家思想与中国古代政治内容摘要:在中国古代历史长河中,道家以其独特的伦理思想,凸现其对政治的非凡价值,尽管这种价值更多时候显得比较潜隐。

道家思想中的核心学说“无为”论,以及“与民休息”的为政方略、“治大国若烹小鲜”的治国准则,对中国古代帝国的社稷安稳以及社会的长治久安,起到了举足轻重的作用。

在许多朝代伊始,政治家们在整饬百废待兴的王朝政治时,总会自觉或不自觉地运用道家思想,整饬政治,安定社会。

相反,许多统治者骄奢无度,滥加税役,最终也只能国败家亡。

关键词:道家思想无为与民休息治大国若烹小鲜以"道"为世界的最后本原,故称之为道家。

道家的思想理论,主要来源于先秦道家哲学。

其创始人是老子。

春秋时期,老子曾阐发了一套关于宇宙万物产生、存在及运动变化的理论,认为“道”是宇宙万物得以产生的根源及赖以存在的本体,主张人的活动应当遵循事物运动变化的规律以求“深根固柢,长生久视”,由此而开创了道家学派,并为后世道家学说的发展奠立了理论基础。

战国时期,又有不少人依托黄帝、老子之名来阐发养生、治国理论,被称作“黄老道”。

“黄老道”的学说,实已不仅限于老子道家,而是还“采儒墨之善,撮名法之要”,吸收了儒、墨、名、法诸家之长;这种融诸家学说于一炉的“新道家”,对秦汉时期乃至以后中国古代政治的影响都很大。

在中国王朝政治这个大系统中,道家思想的地位和作用是不容忽视的。

然而与儒家的刚健、有为、进取、入世的精神不同的是,道家偏重于以柔顺、无为、退守、潜隐的精神作用于政治,这体现了道家思想的潜隐特点。

人们常说,秦汉之后无"纯儒",同样也可以说,秦汉之后无"纯道"。

儒家思想和道家思想既互相排斥,又互相吸收;既互相对立,又互相融和。

他们恰恰就是中国王朝政治在悠远的发展过程中表现出来的不可或缺和赖以互补的两个方面。

对于中国政治文化来说,他们犹如车之两轮,鸟之两翼,缺一不可。

可以这样说,儒家是讲治理社会的,而道家是在社会危难时期起挽救作用的。

名词解释6×5内圣外王:指内具有圣人的才德,对外施行王道。

化性起伪:这是荀子提出的礼、法起源的一个前提,也是荀子“性恶论”的一个依据。

因为人性的放纵会造成不可收拾的恶果,所以必须对它进行改造,即“化性起伪”。

“伪”,指人为地对人性进行矫正的结果。

知行合一:指客体顺应主体,知是指科学知识,行是指人的实践,知与行的合一,既不是以知来吞并行,认为知便是行,也不是以行来吞并知,认为行便是知。

是明朝思想家王阳明提出来的。

谓认识事物的道理与在现实中运用此道理,是密不可分的一回事。

是指中国古代哲学中认识论和实践论的命题,主要是关于道德修养、道德实践方面的。

法术势:“术”是君主驾驭臣民、使之服从于统治的政治权术。

“势”即权势,主要指君主的统治权力。

法家学派中对于三者各有侧重,商鞅重法,申不害重术,慎到重势,韩非则主张抱法处势而用术,三者是互相联系的整体。

“法、术、势”相结合的理论是韩非政治思想的主旨。

《论语》:是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

道家:是先秦时期的一个思想派别,以老子、庄子为主要代表。

道家的思想崇尚自然,有辩证法的因素和无神论的倾向,同时主张清静无为,反对斗争。

简答4×101、请简要阐述儒、墨、道、法四家各自的政治路线2、在中国古代君王与学者看来,影响国家政治安危的因素大致可以归纳为几点?3、简述先秦诸子关于人性问题的看法,并请解释“性善论”与“性恶论”为什么并不冲突?孔子最早谈到了人性“性相近也,习相远也”。

不过,他没给人性下什么定义,也没有明确回答人性是善是恶,只是强调了人性基本平等和可塑。

1. 性善论——主要代表人物孟子孟子力倡人性善论,人性之所以是善,是因为人生来就具有天赋的“善端”,具有先天的道德萌芽,认为人有“恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心”仁义礼智四个善端,这是与生俱来的,是人生固有的,“善端”代表人的善,人心有善端,就表现为人性之善,所以人性是善的2. 性无善无恶论------ 主要代表人物告子在告子看来“性无善无不善也”,善与恶都不是性,而是后天教育培养性的改变,由于教育和环境的不同而使性或变为善、或变为恶。

一、名词解释1,三表法“三表法”是由墨子提出的言必有三表,何谓三表?子墨子曰:有本之者,有原之者,有用之者。

与何本之?上本之于古者圣王之事。

与何原之?下原察百姓耳目之实。

与何用之?废以为行政,观其中国家百姓人民之利。

墨子以历史经验、实际效果和百姓利益作为检验认识正确性的标准。

2,道法自然“道”是道家的整个理论的核心范畴,自认为是万物本源,是超乎一切之上的绝对精神,是宇宙的本体。

道法自然,就是效法自然的本来如此。

道,道家学派;法,效法;自然,本来如此;道在哪里,幻化为无为而治的理论基础。

3,天地不仁,以万物为刍狗是指天地任凭万物自然发展,天地是无所谓仁慈的,它没有仁爱,对待万事万物就像对待刍狗一样,任凭万物自生自灭。

这里的“刍狗” ,本意是草做的狗。

4圣人不仁,以百姓为刍狗圣人也是没有仁爱的,也同样像刍狗那样对待百姓,任凭人们自作自息。

老子建议人要效法天地的“无所谓仁,也无所谓不仁”的精神,养成这样的胸襟。

这是老子的“天地不仁,以万物为刍狗”的真正意思。

5,“理”的概念,作用,如何成为理论基础二程兄弟所谓的“理”,既是指自然的普遍法则,也是指人类社会的当然原则,它适用于自然、社会和一切具体事物。

二程兄弟创立了“天理”学说,“理”是二程哲学的核心,宋明理学也因此而得名。

二、简答6,慎到的势治理论势的解释是,客观的助力,因高位而具有的权柄。

(1),关于权势的作用:第一,在法、术、势中,势最为重要;第二,君主必须实行独裁统治,国家不能有两个权力中心,“两相争,争则相伤。

”;第三,君臣关系从本质上讲是一种制衡关系。

(2),君主巩固权势的措施,第一,不尊贤;第二,君主应该竭力争取天下人的支持,并以此要挟臣下;第三,君主无为以治臣下:“君无事臣有事,君逸乐而臣任劳”。

7,王安石“三不足”说“三不足”说即指“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,意即天象的变化不必畏惧,祖宗的规矩不一定效法,人们的议论也不需要担心。

1、殷商、西周时代政治思想的发轫与初步发展重点掌握:殷商帝王、周公政治思想的基本内容。

一、殷商帝王的王权专制政治观念王权专制观念的来源:第一,上帝崇拜。

第二,祖先崇拜。

二、周公重在调节的政治思想1、对传统天命观的修正第一,他提出了惟命不于常“,即上天所赐予的“大命”不是恒定的,而是可变的。

第二,他提出天根据德行“求民主”。

民主即民之主,就是君主。

他认为,君主是由天定的,选择的标准就是德行。

第三,他主张以民情见天命。

他适应西周初年政治的需要,对传统的天命进行了重大修正。

否定了天命不可变的传统观念,认为天命的存废取决于统治者是否有德,从而成功地为西周政权的合法性提供了理论依据。

2、施政的指导思想他为了巩固西周王朝的统治,制定了一系列的制度和政策,主要有敬天、保民、明德、慎罚等。

其中,最重要、最有价值的就是他的保民和慎罚思想。

第一,关于保民他从历史教训中认识到,要实现周朝的长治久安,就必处理统治者与民的关系。

最重要的要做到“保民”。

第二,关于慎罚他鉴于前车之鉴,力主慎刑罚。

在观念上,他把“慎罚”视为德的一项基本内容。

在刑罚与德的关系上,他认为德是根本,刑罚是辅助。

他根据周初的形势修正了传统的天命观,提出了德的思想;主张按照德的要求,敬天、敬祖、明德、保民、慎罚,处理好统治者与民、与天的关系,以上得天助,下得民和,最众确保周朝统治的长期延续。

评价:总之,他的治国思想,既有神秘性,又有较多的世俗内容,体现了一个头脑清醒的政治家的远见卓识。

2、春秋战国时期诸子政治思想的争鸣与繁荣重点掌握:先秦诸子的主要思想流派与重要思想家一、儒家主要代表人物:孔子(仁和礼)、孟子(性善论)、荀子(礼治)儒家学派的主要特点:第一,尊崇先王之道。

第二、崇尚礼仪。

政策原则倾向于人治,德治。

第三,尊崇孔子。

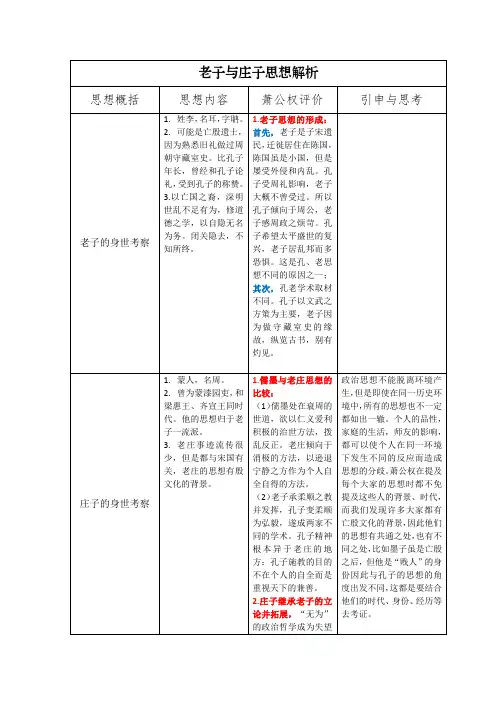

二、道家主要代表人物老子、庄子。

其特点为:第一,主张“道”。

第二,主张无为而治。

三、法家代表人物慎到、申不害、商鞅、韩非子。

主要理论为:第一,主张运用国家强制权力治理国家,建立统治秩序。

名词解释1、民本(1)民本思想是中国古代重要的政治思想学说。

(2)我国传统的民本观念是相对于君本、官本而言的。

是中国古代的明君、贤臣为维护和巩固其统治而提出的一种统治观;核心理念是以民为本;(3)民本思想是以君主专制制度为前提的,根本目的是维护统治阶级利益,存在阶级局限性。

但“民本”的思想顺应了民意,在一定程度上缓和了阶级矛盾,维护了社会秩序,保证了国家稳定和发展。

(4)我们当今提出的“以民为本”就是民本思想的发展,是以广大人民群众的根本利益为出发点。

2、”明德慎罚,敬天保民”(1)西周时期周公旦治国思想,《周书康诰》的核心思想。

(2)A、因为天命不常,上天只佑有德之人,天命与人事相统一。

因此提出“明德慎罚,敬天保民”。

敬从天命,统治者要做到明“明德”,以德配天;要体察民情,“保殷民”,保民是敬天的关键所在;要“慎罚”,是依法行事,慎用刑法。

(3)“明德慎罚”:崇尚德政和慎用刑罚并用,尚德指导思想和保证。

而保民是敬从天命的关键。

(4)对于周朝的强大和后世政治思想的发展路向具有重大影响。

3、孟子的“仁政”(1)孟子以人性善为出发点,政治上实行仁政。

(2)孟子继承孔子“仁”思想。

“仁”者爱人之心,“以不忍人之心,行不忍人之政”,把家庭的仁爱之心推广到整个社会,即“仁政”。

在政治上实行民贵君轻的“以民为本”。

在经济上,孟子主张置民之产,平均赋税,保护工商业。

孟子的“仁政”带有很强的人民性。

主张贵王贱霸。

(3)“仁政”对当时缓和社会矛盾,稳定社会秩序发挥了重要作用。

孟子主张用“仁政”来解决一切社会问题,对当时社会动荡的战国时代来说具有一定的空想性。

(4)“仁政”“以民为本”对当今社会发展影响很大。

4、荀子化性起伪,(1)战国时期儒家学派代表人物荀子的政治思想。

(2)荀子认为人性本恶。

由人的感官欲望和权力欲望引起的。

人的自私自利应该在社会实践中得到矫正。

矫正的结果就是“化性起伪”。

(3)“性”是先天的恶性,“伪”后天的习得,人为地对人性矫正的结果。

由儒,法,道家的政治中心思想阅读所想到的而三家在本家政治思想起源的基本时代是相同的,都是春秋战国时期,同时三家给予中国后世的政治思想启蒙,发展,甚至阻碍都有深远的意义。

儒家,以伦理为中心的政治思想更是在中国2000年的封建社会得以很好的立足于发展,影响了后世的哲学,文学,诗歌等发展与思想形态。

但如果纵观2000年中国的封建统治者的政治思想的运用于传播,又不难看出,很多统治者在政治思想运用上,不断的在儒,法,道这三家中汲取营养,并没有在实际意义上独树一帜。

不管是汉武帝的“独尊儒术”,还是后世的程朱理学,均有不同的内涵的修订与发展。

而更多的时候,这些思想均被统治者为了加强统治地位与合法性,被作为了对民众解释的理论工具,很大程度上成为统治者探查与约束他人的“手电筒”,而这些均对统治阶层没有实质的自我约束。

而三家政治思想的创立者,在历史上除了那个变法图强后,又被车裂的商鞅,少有者通过自己的实践,将一个国家推向强大与繁荣。

而商鞅的最高职务是“大良造”,有点像今天的国务院总理。

虽然有成功的实践,却自己命丧黄泉,也是一曲悲歌。

第一部分:儒家强调的以“伦理”为中心的政治思想,更是从社会的基础组织细胞—家庭,来组织社会发展。

虽然,儒家也从国家已经君主的角度有礼制,仁政的论述与分析,但更重要的是维护了专制体制,并为专制体制作了充分的说明,并给予了合理的解释,而儒家也力图通过这样的方式,传播他们的理想,把伦理的思想,推动统治阶层接受,并身体力行。

而在治理的思想上,以“身治”也就是通常说的“人治”为主体的方式,给了统治者最大的治理的空间与回旋的余地。

但儒家的共同认可的先师孔子,在关于统治者的自我认识的方面,提出了“有道”与“无道”的论述,把“道”视为一种检验政治的标准,认为统治者的行为,都应该在这一理论的面前接受衡量、检验。

应为,孔子认为“道”高于君主,高于君主的权力与地位。

(这确实与其他的政治思想家的不同之处)在其理论后世传播中,不断地提升了这方面的影响力,使一大批知识分子,成为了爱君主,但又不事事顺着君主的人。

道家的政治思想每当政情动荡,社会大乱时,儒学思想便失去效用,而道家思想则应时而兴。

因为道家并不抱持着冠冕堂皇的道德原则,而能深人人性,切中时弊,彻察动乱的根由;它正视人类不幸的际遇,又能体味人心不安的感受,对于饱经刨伤的心灵,尤能给予莫大的慰藉。

因而,中国历代的变动纷扰,对于儒家而言是一种沉重的负担,结果每每由道家承担起来。

而道鲁迅曾说:“中国文化的根柢全在道家”;著名汉学家李约瑟说:“中国如果没有道家思想,就像一棵烂掉了要的大树”。

从中国整个历史看,道学的作用与儒学不相上下,一隐一显,共同浇灌着中国社会的文化土壤,对中国社会之发展和中华民族精神之形成产生极为深刻的影响。

然而长期以来,道学研究未引起人们足够的重视,主要是研究儒学。

只有到了20世纪90年代,道学研究才开始成为研究的“亮点”。

直接标志是《道家文化研究》辑刊。

其研究热点主要表现在:道家学说的现代价值被确认;老庄的思维方式值得研究;“道”不只具有实存意义和本体意义,还具有境界意义;道家文化对科学发展的意义;对黄老之学和稷下道家的研究别开生面。

(邵汉明主编:《中国文化研究》(修订本),人民出版社2006年第2版。

第15页。

)道家是老子创造的,以老子为宗师。

被称为道家,主要是由于他们的学说是以“道”为核心。

用道说明一切,解释一切。

但道家流派很多,彼此间不具有明显的师承关系,但其思想在基本点上有一致处:尊道,贵己,有的说是“法自然”。

一、道家学说的一般特点分庄子一派和扬朱一派。

另外还有从贵生发展到及时行乐、纵欲主义一派;从贵己发展到重视健身,走上禁欲主义。

对后世影响最大的是老庄一派。

(1)以道为基本范畴。

(2)政治上无为。

(3)人生上贵己。

重生、贵己是道家对人生的基本看法。

老子认为生命是第一位。

庄子要的绝对自由,也是为了身心安乐,逍遥人间。

最为突出的是扬朱一派,他们的一切活动,都是为了“贵己”、“重生”,“拔一毛而利天下,不为也!”二、道家思想产生的思想渊源有深远的社会根基和思想土壤。