16第六章 犯罪客观方面

- 格式:ppt

- 大小:678.50 KB

- 文档页数:42

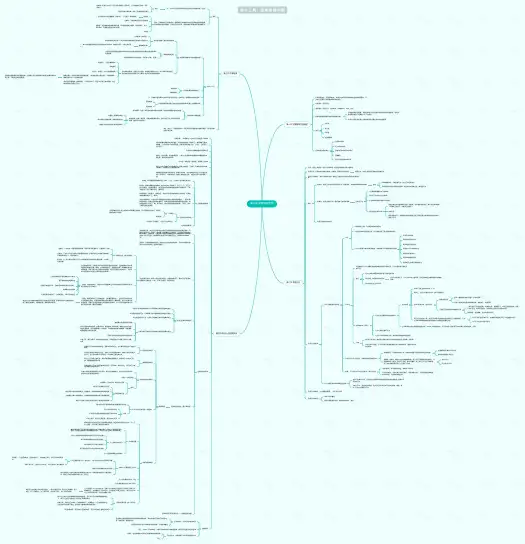

第六章犯罪客观方面犯罪客观方面,是指刑法规定的,说明行为对刑法所保护的社会关系造成侵害的客观外在表现。

犯罪客观方面在犯罪构成的四个方面中居于主导地位。

犯罪客观方面的特征1.为刑法规定而具有法定性2.以客观事实特征为内容3.是说明行为对刑法所保护的社会关系有所侵犯的客观事实特征。

4.是成立犯罪所必须具备的客观因素二、犯罪客观方面的要件犯罪客观方面的要件,也可称为犯罪客观方面的内容或犯罪客观要件,是指犯罪成立在犯罪客观方面所必需具备的条件。

犯罪客观方面与犯罪客观方面要件的关系:犯罪客观方面的要件是犯罪客观方面这一范畴的一个下位概念。

犯罪客观方面是就刑法分则中各种犯罪成立必须具备某些客观事实特征而概括出来的一个范畴,为犯罪构成的共同要件之一;犯罪客观方面的要件则是相对具体的,是指刑法分则中某种犯罪成立在客观方面应当具备的客观要素。

犯罪客观方面的要件具体表现为危害行为、危害结果、犯罪的方法、时间、地点等。

在这些要件中,危害行为是一切犯罪在客观方面都必须具备的要件,是一切犯罪构成要件的核心要件;在传统的刑法理论中常被称为犯罪客观方面的必要要件。

危害结果是大多数犯罪成立在客观方面必须具备的要件;犯罪的方法、时间、地点则只是某些犯罪成立在客观方面所必须具备的要件。

在传统的刑法理论中被称为犯罪客观方面的选择要件。

4.犯罪对象的体系归属行为对象即犯罪对象,虽然是属于犯罪客观方面要件的范畴,但由于其与犯罪客体关系密切,理论上为论述方便,一般都将其置于犯罪客体的内容中加以论述。

危害行为与危害结果之间的因果关系,是研究和认定犯罪客观方面中的危害行为和危害结果的一个重要问题,但刑法因果关系只是危害行为与危害结果之间的联系,并不是犯罪客观方面的要件。

第二节危害行为(一)我国刑法中“行为”的含义1.最广义的行为,是在一般意义上使用的,泛指人的一切行为,不论是否为犯罪行为;2.广义的行为即犯罪行为;3.狭义的行为专指作为犯罪客观方面要件的行为,即危害行为。

第6章犯罪客观方面第六章犯罪客观方面第一节犯罪客观方面概述一、犯罪客观方面的概念犯罪客观方面,又称犯罪客体要件、犯罪客观因素,是指刑法规定的,说明行为对刑法所保护的法益的侵犯性,而为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。

二、犯罪客观方面的特征(一)法定性:犯罪客观方面的内容是刑法分则条文加以规定的。

(二)客观性:犯罪客观方面的内容是客观事实特征。

(三)多样性:犯罪客观方面是具体、多样的犯罪客观事实特征。

(四)必要性:犯罪客观方面是构成犯罪所必须具备的客观事实特征。

三、犯罪客观方面的意义(一)有助于区分罪与非罪(二)有助于区分此罪与彼罪(三)有助于区分犯罪完成与未完成形态(四)有助于正确认定犯罪的主观方面(五)有助于正确量刑第二节危害行为一、危害行为的概念和特征(一)危害行为的概念刑法意义上的危害行为,是指基于人的意识和意志支配实施的客观上侵犯法益的身体动静。

(二)危害行为的特征1.有体性——排斥“思想犯”危害行为是人的身体动静。

2.有意性——排斥“无罪过事件”危害行为是基于行为人的意识支配而实施的。

欠缺有意性的行为:①身体的反射动作;②睡梦中的行为;③精神错乱状态下的举动;④不可抗力作用下的举动;⑤受胁迫(受强制)情况下的行为。

3.有害性——排斥“迷信犯”危害行为对刑法保护的社会关系构成侵害。

二、实行行为与非实行行为根据危害行为的法律性质,可以将行为区分为实行行为和非实行行为。

(一)实行行为1.实行行为的概念实行行为,是指刑法分则中所规定的某种具体犯罪构成客观方面的行为。

2.实行行为的判断标准:(1)实行行为是具有侵害法益紧迫危险性的行为。

仅具有危险,但没有紧迫性的行为不是实行行为。

(2)实行行为是类型性的法益侵害行为,实行行为不包括偶然导致结果发生的一切行为。

3.直接正犯与间接正犯行为人以自身的直接、积极的身体活动实行犯罪的,是直接正犯(直接实行犯)。

行为人通过支配他人进而支配犯罪事实的的,是间接正犯(间接实行犯)。

民法第六章第六章犯罪客观方面第一节犯罪客观方面概述一、犯罪客观方面的概述与特征(一)法定性(二)客观性(三)具体性(四)多样性二、研究犯罪客观方面的意义(一)有助于区分罪与非罪(二)有助于区分此罪与彼罪以及犯罪完完成与未完成(三)有助于正确分析和认定犯罪主观方面(四)有助于准确量刑第二节危害行为一、危害行为的概念和特征(一)主体特定性危害行为时自认人或法人所实施的行为。

我国刑法不将其他诸如动物、植物、物品或自认现象作为犯罪主体,只能是自然人或法人的行为。

(二)有意性刑法中的危害行为时表现人的意识或意志的行为。

人的意识、意志与人的身体动静存在的因果关系。

(三)有害性危害行为是对社会有危害的行为。

(四)刑事违法性危害行为是违反刑法规范的行为。

二、不属于犯罪客观方面的危害行为(一)欠缺有意性的行为1、反射动作这是指人在受到外界刺激时,瞬间作出的身体本能反应。

2、睡梦中或者精神错乱状态下的举动人在睡眠中,生理上会出现意识丧失状态,意识丧失程度随睡眠程度深浅而异。

3、身体受暴力强制的行为这是指不是出于行为人的意志,而是在身体受到他人暴力强制下实施或不实施的某种行为。

4、不可抗力引起的行为这是指不是出于行为人的意识、意志,而是由于不能抗拒的外力作用而实施的某种行为。

(二)欠缺有害性的行为刑法中规定的正当防卫和紧急避险行为,就属于这种情况。

此外,还有履行职务,从事正当业务的行为;执行命令的行为;经全力人同意的行为等。

上述各种行为,因为不具有时候危害性,所以不属于犯罪客观方面的危害行为。

(三)欠缺刑事违法性的行为行为人的行为虽然具有时候危害性,但由于未达到应受刑罚惩罚的程度,因而不能认为是犯罪行为,或者刑法未将其规定为犯罪。

我国《刑法》第13条规定的“情节显著轻微危害不大的”行为;不满14周岁的人实施的对社会有危害的行为等。

三、危害行为的基本表现形式(一)作为所谓作为,是指行为人以积极的行为实施的违反禁止性规范的危害行为,即“不当而为之”。

2016年司法考试刑法章节模拟习题:第六章-犯罪客观方面第六章犯罪客观方面一、单项选择题1、甲带邻居家的4岁小孩乙去河里游泳,因没有看管好孩子,最后乙在河里溺水死亡。

甲应负不作为犯罪的刑事责任。

甲不作为犯罪的义务来源是()A、法律的直接规定B、职务上或业务上的要求C、法律行为引起的义务D、先前行为引起的义务2、对发表言论,是否可以定罪()A、发表言论仅仅只是暴露思想,而不是刑法上的危害行为,所以不能定罪B、发表言论应是一种行为,可以定罪C、对言论应进行分析,如发表有害言论就应定罪,反之就不应定罪D、虽发表无害或有害的言论,但只是单纯暴露思想时,不是刑法上的危害行为3、因果关系的复杂性是指()A、必然因果关系和偶然因果关系B、直接因果关系和间接因果关系C、一因多果和一果多因D、作为犯罪的因果关系和不作为犯罪的因果关系4、甲与乙自由恋爱,乙的父亲丙坚决反对,对乙多次辱骂殴打,并对其进行看管,不许乙与甲见面,致乙自杀。

在这里作为刑法因果关系的原因是()A、丙的暴力干涉婚姻自由行为B、乙的自杀行为C、丙的暴力干涉婚姻自由行为和乙的自杀行为D、都不是5、区分同类客体相同犯罪主要是根据犯罪的()A、客体B、客观要件C、主体D、主观要件6、从一般意义上来说,犯罪客观方面的选择要件包括了()A、犯罪的行为、犯罪的结果B、犯罪的动机、犯罪的目的C、犯罪的故意、犯罪的过失D、犯罪的时间、地点和方法7、只能由不作为形式构成的犯罪是()A、抢劫罪B、遗弃罪C、绑架罪D、敲诈勒索罪8、我国刑法理论通常把犯罪客观方面的行为分为()A、故意、过失B、实行行为、非实行行为C、作为、不作为D、持有、作为、不作为9、刑法意义上的因果关系是指()A、客观行为与主观心理态度之间的联系B、客观方面要件与主观方面要件之间的联系B、客观方面要件与主观方面要件之间的联系C、危害行为与危害结果之间的联系D、行为与结果之间的联系10、刑法上的因果关系是指人的危害行为与危害结果之间存在的()A、表面关系B、引起与被引起的关系C、一般联系D、普遍联系11、下列关于刑法上的因果关系与刑事责任的关系的说法,正确的有()A、因果关系是解决刑事责任的客观基础B、因果关系是确定刑事责任的唯一依据C、因果关系是解决刑事责任的主观基础D、因果关系是体现主客观一致的刑事责任原则的主要依据12、危害社会的结果在犯罪构成中的地位是()A、一切犯罪构成的必要要件B、某些犯罪构成的必要要件C、任意犯罪构成的选择要件D、只能作为量刑情节考虑13、在以下情况中,危害行为方面具有刑法意义的是:()A、甲某因精神病发作用刀砍死了自己的丈夫B、仓库保管员甲某被歹徒捆绑并堵住嘴,眼看歹徒偷走巨额物质C、甲某梦游中打伤了夜晚赶路的行人D、甲某在公共汽车上秘密窃取邻座的钱包,内有人民币2000元14、不作为犯罪中行为人的罪过形式是:()A、可能是过失B、不可能是过失C、只能是故意D、不可能是故意15、下列犯罪中,只能由不作为方式构成的犯罪是()A、诬告陷害罪B、遗弃伤病军人罪C、强制猥亵妇女罪D、破坏交通工具罪二、多项选择题1、犯罪客观方面的要件可分为()A、基础要件B、先决条件C、必要条件D、选择条件2、危害结果在刑法中意义包括()A、区分既遂与未遂的界限B、区分此罪与彼罪的界限C、区分重罪与轻罪的界限D、区分罪与非罪的界限3、以特定目的作为犯罪构成必要要件的犯罪是()A、走私淫秽物品罪B、传播淫秽物品罪C、集资诈骗罪D、侵占罪4、下列关于犯罪客观方向的说法,正确的有()A、是构成一切犯罪的必要要件B、是指刑法规定的构成犯罪在客观方向所必须具备的要件C、包括危害行为、危害结果、因果关系、时间、地点、方法等D、可以分为两类,必要要件和选择要件5、犯罪的客观方面包括()A、危害行为B、危害结果C、危害行为与危害结果的因果关系D、犯罪的时间、地点和方法6、下列哪些犯罪既可由作为方式构成,也可由不作为方式构成?()A、故意杀人罪B、爆炸罪C、遗弃罪D、诈骗罪7、下列行为中,哪些构成犯罪?()A、子女对父母不尽赡养义务,致使父母饿死B、过路人看见孩子溺水不救,造成孩子被淹死C、成年人甲带邻居小孩子同去列,小孩溺水,甲发现后能够救助而不及进抢救,致使小孩子被淹死D、扳道工不按时扳道,致使火车相撞8、关于不作为说法中正确的是()A、行为人因为不履行抚养义务而构成遗弃罪,属于纯正的不作为犯B、行为人以消极的身体动作违反刑法的命令规范而构成犯罪的,属于纯正的不作为犯C、行为人以消极的身体动作违反刑法的禁止性规范而构成犯罪的,属于不纯正的不作犯D、行为人的身体动作是消极的还是积极的,是相对于刑法的命令规范、禁止规范而言。

第六章犯罪客观方面一、犯罪客观方面概念和特征1、概念:是指刑法所规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成损害的客观外在事实特征。

2、特征:(1)法定性。

(2)侵害性。

(3)客观性。

①必备要件:危害行为。

②选择要件:危害结果、特定的时间、地点、方法(手段)、对象以及因果关系。

(对犯罪成立而言)二、危害行为(一)危害行为的概念和特征1、我国刑法中“行为”的三个层次。

①最广义的行为:泛指一切行为。

②广义的行为:犯罪行为。

③狭义的行为:危害行为。

2、危害行为的概念、特征、分类(1)含义。

是指行为人基于意志自由而实施的,具有一定法益侵害性的身体动静。

“无行为即无犯罪”,行为是整个犯罪构成理论的核心问题。

(2)特征。

①有体性。

包含“动”的作为和“静”的不作为。

排斥“思想犯”。

②有意性。

基于意志自由实施行为,“意志”是人对自己行为所要达到结果的追求。

将不具有主观意思的行为排除出去,如:A本能动作:如触电、神经反射产生的动作、睡梦中的行为。

B不可抗力下的行为。

C身体受到强制情况下的机械行为。

以下行为视为是在行为人意志支配下实施,属于刑法中的行为:A自动化行为。

B冲动行为。

C精神胁迫行为(有时构成紧急避险)。

D忘却行为(过失的不作为)。

E原因自由行为(行为与责任同在原则的例外)。

③有害性。

排斥“迷信犯”。

(3)分类:①实行行为。

刑法分则条文规定行为,具备三个条件:刑法分则条文规定、具有侵害法益的紧迫危险性和类型性。

对于认定犯罪、研究犯罪形态和正当防卫具有重要意义。

②非实行行为。

共同犯罪中的组织行为、帮助行为、教唆行为;犯罪停止形态中的犯罪预备行为。

(二)危害行为的表现形式1、作为-----“不当为而为”(1)概念:行为人以积极的身体活动实施的违反刑法禁止性规范的危害行为。

(2)具体表现:①利用自己身体实施的行为;②利用物质工具实施的行为;③利用自然力实施的行为;④利用动物实施的行为;⑤利用他人实施的行为(一般为不具有刑事责任能力的人,“间接正犯”)。

第六章犯罪的客观方面第一节犯罪的客观方面概述一、犯罪的客观方面的概念犯罪的客观方面,是指刑法所规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性,而为行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。

包括危害行为、危害结果、犯罪的时间、地点、方法等。

二、犯罪的客观方面的特征(一)法定性(二)客观性(三)侵犯性(四)必要性三、犯罪客观方面的组成要件具体表现为危害行为、危害结果,以及行为的时间、地点、方法、对象。

四、犯罪客观方面的意义(一)有助于区分罪与非罪的界限(二)有助于区分此罪与彼罪的界限(三)有助于区分犯罪完成与未完成形态的界限(四)有助于正确分析的认定犯罪的主观要件(五)有助于正确量刑第二节危害行为一、危害行为的概念和特征非危害行为行为危害行为非违法行为违法行为非犯罪行为犯罪行为危害行为,指行为人在其意识和意志的支配下实施的具有社会危害性与刑事违法性的身体的动静。

其特征是:1.危害行为是表现于外部的行为人的身体的动静,这是危害行为的客观外在特征。

称为“体素”。

2.行为人的身体的动静是由行为人的意志(不是非曲直心理态度)支配的。

这是危害行为的主观内在特征,称为“心素”。

3.由行为人的意志(心理态度)支配的身体的动静,必须对社会具有危害性。

这是危害行为的法律特征。

单纯的思想不能影响社会关系的性质并对其造成损害或者威胁,只有思想外化为行为,才能具有社会危害性。

上述三个特征是每一个危害行为所必须具备的,缺一不可。

基于上述特征,下列行为不是危害行为:第一,缺乏意识和意志因素(主观内在特征)的行为:(1)身体的条件反射行为;(2)睡梦中的言谈举止;(3)不满14周岁或16周岁的未成年人的的行为;(4)精神病人实施的有害于社会的行为;(5)意外事件中的行为,由于不能抗拒、不能预见的原因引起的;(6)身体受到暴力强制时的行为。

第二,不具有社会危害性的行为,当然不是危害行为。

包括:(1)合法行为;(2)正当行为。

讨论案例:大学生甲睡在上铺,在睡午睡时,用脚把被子揣到床下的桌子上,带倒了桌子上的热水瓶,把睡在下铺的乙烫成重伤,问甲的行为是刑法上的危害行为吗?甲,56岁,住在农村,平时就是个“神仙”,2000年5月始,到处宣扬“要变天”,“要重新分配土地”,搞得周边地区,人心惶惶,后被公安机关逮捕。