第一讲航空发动机的发展历史

- 格式:ppt

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:47

中国航空发动机集团发展历史中国航空发动机集团是中国目前领先的航空发动机制造商和研发机构,其发展历史可以追溯到上世纪50年代初期。

中国在当时决定发展自己的航空工业,并于1951年成立了中国航空工业局,为后来的航空发动机事业打下了基础。

中国航空发动机集团的发展历程可以分为以下几个重要阶段:起步阶段、自主研发阶段、并购整合阶段和国际合作阶段。

起步阶段是中国航空工业局建立的初期阶段,当时中国面临了严重的技术落后和产业基础薄弱的问题。

鉴于此,中国开始引进苏联的航空技术和设备,为国内的发动机制造提供了重要的支持。

在这一阶段,中国航空工业局主要从事航空发动机的组装和维修工作,并逐步积累了经验和技术。

经过起步阶段的积累,中国开始进入了自主研发阶段。

上世纪70年代初,中国开始首次研制自己的涡扇发动机,这标志着中国航空发动机制造业迈出了重要的一步。

中国航空工业局成立了航空发动机研究所,专门从事航空发动机的研发工作。

在这一阶段,中国积极引进国外先进技术,同时加强国内科研力量的建设,为打破技术壁垒提供了重要支持。

随着自主研发阶段的不断深入,中国航空发动机集团进入了并购整合阶段。

上世纪90年代初,中国航空工业局开始进行航空工业的重大改革,成立了中国航空工业集团公司。

这一举措极大地促进了中国航空发动机行业的整合和发展,同时也提高了中国航空发动机的国际竞争力。

在并购整合阶段,中国航空工业集团公司逐步实现了国内外航空发动机企业的整合,夯实了中国航空发动机的产业基础。

最近几年,中国航空发动机集团逐渐进入了国际合作阶段。

中国在航空领域的国际地位不断上升,国际品牌的建设也进入了一个新阶段。

中国航空发动机集团与国际知名航空发动机厂商开展了广泛的合作,提高了中国航空发动机的技术水平和产品质量,同时也加速了中国航空发动机企业的国际化进程。

总的来说,中国航空发动机集团的发展历史可以看作是中国航空工业发展的缩影。

中国航空发动机集团在不断探索创新的道路上,积极引进国外先进技术,加强自主研发能力,实现了中国航空发动机产业的快速发展。

航空发动机发展历程报告一、序言1903年12月17日,美国的莱特兄弟实现了人类历史上首次有动力、载人、持续、稳定和可操作的重于空气的飞行器的飞行,首次飞行留空时间仅持续12秒,飞行距离为36.6米,当天持续最久的一次飞行是由哥哥威尔伯·莱特驾驶的第四次飞行,持续时间59秒,飞行距离260米。

这次飞行开创了人类历史的新纪元,对后来百年里人类社会、政治、经济、文化和军事等方面产生不可估量的影响,并将持续至不可知的未来。

而航空发动机作为飞行器的核心部件,在很大程度上决定了航空器的发展水平。

航空发动机的发展历程大概可分为两个时期,第一个时期是从莱特兄弟的首次飞行开始到第二次世界大战结束为止,在这个时期内,活塞式发动机统治了40年左右;第二个时期是从第二次世界大战结束至今,60余年的时间,航空燃气涡轮发动机逐渐取代了活塞式发动机,开创了喷气时代,成为航空发动机的主流。

如今,航空发动机的第一个百年已经远去,新的航空百年正在赶来,各种新概念、非传统的航空发动机开始崭露头角,如脉冲爆震发动机、多核心机发动机、组合发动机、模拟昆虫扑翼飞行的电致伸肌动力发动机和利用螺旋桨推进的太阳能、燃料电池、微波电动发动机等。

可以想象,未来的航空发动机必定更加稳定与高效,航空发动机的种类也会得到极大的扩展与充实。

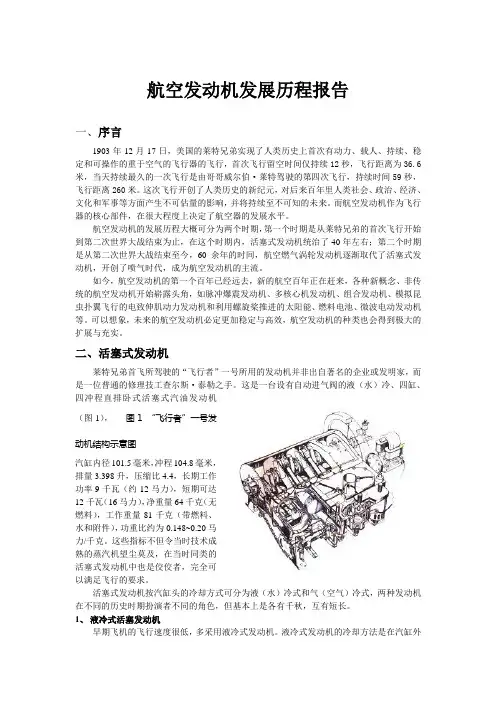

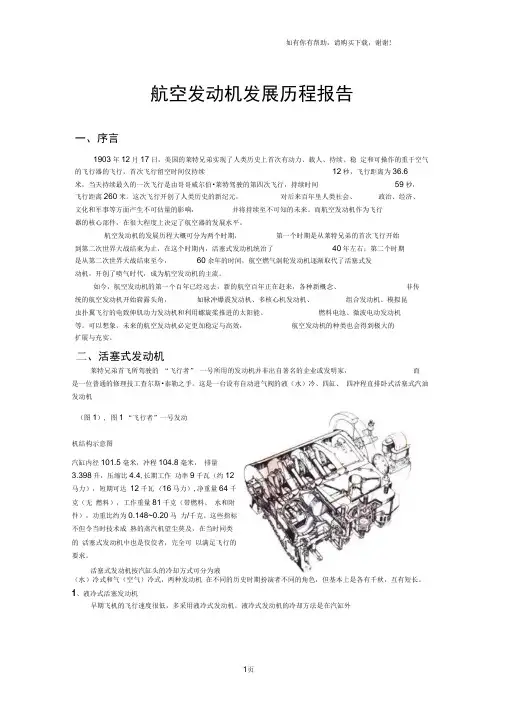

二、活塞式发动机莱特兄弟首飞所驾驶的“飞行者”一号所用的发动机并非出自著名的企业或发明家,而是一位普通的修理技工查尔斯·泰勒之手。

这是一台设有自动进气阀的液(水)冷、四缸、四冲程直排卧式活塞式汽油发动机(图1),图1 “飞行者”一号发动机结构示意图汽缸内径101.5毫米,冲程104.8毫米,排量3.398升,压缩比4.4,长期工作功率9千瓦(约12马力),短期可达12千瓦(16马力),净重量64千克(无燃料),工作重量81千克(带燃料、水和附件),功重比约为0.148~0.20马力/千克。

这些指标不但令当时技术成熟的蒸汽机望尘莫及,在当时同类的活塞式发动机中也是佼佼者,完全可以满足飞行的要求。

航空发动机发展史航空发动机诞生一百多年来,主要经过了两个阶段:前40年(1903~1945),为活塞式发动机的统治时期;后60年(1939~至今),为喷气式发动机时代。

在此期间,航空上广泛应用的是燃气涡轮发动机,先后发展了直接产生推力的涡轮喷气发动机和涡轮风扇发动机。

亦派生发展了输出轴功率的涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机。

一、活塞式发动机统治时期很早以前,我们的祖先就幻想像鸟一样在天空中自由飞翔,也曾作过各种尝试,但是多半因为动力源问题未获得解决而归于失败。

最初曾有人把专门设计的蒸汽机装到飞机上去试,但因为发动机太重,都没有成功。

到19世纪末,在内燃机开始用于汽车的同时,人们即联想到把内燃机用到飞机上去作为飞机飞行的动力源,并着手这方面的试验。

1903年,莱特兄弟把一台4缸、水平直列式水冷发动机改装之后,成功地用到他们的"飞行者一号"飞机上进行飞行试验。

这台发动机只发出8.95 kW的功率,重量却有81 kg,功重比为0.11kW/daN。

发动机通过两根自行车上那样的链条,带动两个直径为2.6m的木制螺旋桨。

首次飞行的留空时间只有12s,飞行距离为36.6m。

但它是人类历史上第一次有动力、载人、持续、稳定、可操作的重于空气飞行器的成功飞行。

在两次世界大战的推动下,活塞式发动机不断改进完善,得到迅速发展,第二次世界大战结束前后达到其技术的顶峰。

发动机功率从近10kW提高到2500kW 左右,功率重量比(发动机功率与发动机质量的重力之比,简称功重比,计量单位是kW/daN)从0.11kW/daN提高到1.5kW/daN,飞行高度达15000m,飞行速度从16km/h提高到近800km/h,接近了螺旋桨飞机的速度极限。

20世纪30~40年代是活塞式发动机的全盛时期。

活塞式发动机加上螺旋桨,构成了所有战斗机、轰炸机、运输机和侦察机的动力装置;活塞式发动机加上旋翼,构成所有直升机的动力装置。

航空发动机发展历程报告一、序言1903年12月17日,美国的莱特兄弟实现了人类历史上首次有动力、载人、持续、稳定和可操作的重于空气的飞行器的飞行,首次飞行留空时间仅持续12秒,飞行距离为36.6米,当天持续最久的一次飞行是由哥哥威尔伯•莱特驾驶的第四次飞行,持续时间59秒,飞行距离260米。

这次飞行开创了人类历史的新纪元,对后来百年里人类社会、政治、经济、文化和军事等方面产生不可估量的影响,并将持续至不可知的未来。

而航空发动机作为飞行器的核心部件,在很大程度上决定了航空器的发展水平。

航空发动机的发展历程大概可分为两个时期,第一个时期是从莱特兄弟的首次飞行开始到第二次世界大战结束为止,在这个时期内,活塞式发动机统治了40年左右;第二个时期是从第二次世界大战结束至今,60余年的时间,航空燃气涡轮发动机逐渐取代了活塞式发动机,开创了喷气时代,成为航空发动机的主流。

如今,航空发动机的第一个百年已经远去,新的航空百年正在赶来,各种新概念、非传统的航空发动机开始崭露头角,如脉冲爆震发动机、多核心机发动机、组合发动机、模拟昆虫扑翼飞行的电致伸肌动力发动机和利用螺旋桨推进的太阳能、燃料电池、微波电动发动机等。

可以想象,未来的航空发动机必定更加稳定与高效,航空发动机的种类也会得到极大的扩展与充实。

、活塞式发动机莱特兄弟首飞所驾驶的“飞行者” 一号所用的发动机并非出自著名的企业或发明家,而是一位普通的修理技工查尔斯•泰勒之手。

这是一台设有自动进气阀的液(水)冷、四缸、四冲程直排卧式活塞式汽油发动机(图1), 图1 “飞行者”一号发动机结构示意图汽缸内径101.5毫米,冲程104.8毫米,排量3.398升,压缩比4.4,长期工作功率9千瓦(约12马力),短期可达12千瓦(16马力),净重量64千克(无燃料),工作重量81千克(带燃料、水和附件),功重比约为0.148~0.20马力/千克。

这些指标不但令当时技术成熟的蒸汽机望尘莫及,在当时同类的活塞式发动机中也是佼佼者,完全可以满足飞行的要求。

航空发动机发展历程

随着现代工业的发展,航空工业也在不断的发展壮大。

而航空发动机作为飞机的“心脏”,也在经历了一个漫长的发展历程。

早期的航空发动机仅仅只能提供一点动力,无法满足长时间高空飞行的需求,因此,人们逐渐开始研制更加高效、可靠的发动机。

20世纪20年代,出现了第一代喷气式发动机,这种发动机能够提供更加强劲的推力,使得飞机的速度和高度都得到了大幅提升。

但是,这种发动机的燃油消耗量非常大,而且维护成本也很高,因此并不适合商业飞机的使用。

20世纪50年代,第二代喷气式发动机的出现,使得商业航空发展进入一个新的阶段。

这种发动机使用了涡轮扇技术,能够提供更高的推力,而且燃油消耗量和维护成本也相对较低。

这种发动机的成功应用,使得商业航空开始进入一个快速发展的时期。

随着科技的不断进步,航空发动机也在不断的升级换代。

第三代喷气式发动机采用了高效的涡轮增压技术,能够更加有效地提高发动机的性能。

而第四代喷气式发动机,则采用了更加先进的材料和设计理念,使得发动机的燃油效率和推力得到了大幅提升,同时也减少了对环境的污染。

如今,航空发动机已经成为了商业航空的核心技术之一,其发展历程也见证了人类不断追求科技进步和创新的历程。

未来,随着科技的不断发展,航空发动机也将不断升级,为商业航空提供更加高效、安全的动力。

温馨提示:如需原文档,可在PC端登陆官网()本文档。

一、航空发动机发展历史在第二次世界大战中,各类型飞机装载的发动机均是活塞式发动机。

这种发动机工作时只输出功率,不能直接产生推进飞机前进的推力或拉力,因此需采用螺旋桨作为推进器,螺旋桨由发动机带转后在桨叶上产生推进飞机前进的拉力。

活塞式发动机与螺旋桨组成的飞机动力装置在二战期间获得了极大的发展,成为战斗机、轰炸机和运输机的动力系统。

但是,该动力系统限制了飞机飞行速度的再次提高,主要是因为推进飞机前进的推进功率与飞机飞行速度的三次方成正比。

当飞机速度增大后,维持飞行动力所需的大功率活塞式发动机无法实现。

其次,当飞机飞行速度增大后,空气作用在桨叶叶尖处的相对速度快速提高,超出声速很多,导致能量损失激增,使桨叶的效率大幅度降低。

采用活塞式发动机作动力的飞机,飞行速度受到了严格的限制,不可能接近声速,更不可能达到声速或者超过声速。

因此,二战期间,较为先进的飞机飞行速度也仅有 750~800km/h。

在二战后期,部分国家已经开始研制涡喷发动机,但实际用于飞机却是在二十世纪四十年代末期。

由于涡喷发动机具有活塞式发动机无法比拟的优点,快速改变了航空工业的发展方向,飞机性能得到了大幅提升。

首先,涡喷发动机本身既是热机又是推进器,直接产生推进飞机前进的推力,而不像活塞式发动机需要用限制飞机飞行速度的螺旋桨作推进器。

其次,作为这两种发动机工质的空气,流进涡喷发动机的流量比活塞式发动机多几十倍甚至更多。

最后,在活塞式发动机中,曲轴每转二转,单个气缸才能完成吸气、压缩、混合气燃烧、膨胀做功和排气的一个循环;在涡喷发动机中,这五个过程是同时进行的,即只要启动,涡喷发动机就不断地做功产生推力。

由于这些原因,涡喷发动机做功能力及效率远远大于活塞发动机,其产生的巨大推力能使得飞机克服高速飞行时的极大阻力达到更高速度,使飞行速度在较短的时间内接近声速,超过声速,甚至达到声速的数倍。

航空发动机发展历程报告一、序言1903年12月17日,美国的莱特兄弟实现了人类历史上首次有动力、载人、持续、稳定和可操作的重于空气的飞行器的飞行,首次飞行留空时间仅持续12秒,飞行距离为36.6米,当天持续最久的一次飞行是由哥哥威尔伯·莱特驾驶的第四次飞行,持续时间59秒,飞行距离260米。

这次飞行开创了人类历史的新纪元,对后来百年里人类社会、政治、经济、文化和军事等方面产生不可估量的影响,并将持续至不可知的未来。

而航空发动机作为飞行器的核心部件,在很大程度上决定了航空器的发展水平。

航空发动机的发展历程大概可分为两个时期,第一个时期是从莱特兄弟的首次飞行开始到第二次世界大战结束为止,在这个时期内,活塞式发动机统治了40年左右;第二个时期是从第二次世界大战结束至今,60余年的时间,航空燃气涡轮发动机逐渐取代了活塞式发动机,开创了喷气时代,成为航空发动机的主流。

如今,航空发动机的第一个百年已经远去,新的航空百年正在赶来,各种新概念、非传统的航空发动机开始崭露头角,如脉冲爆震发动机、多核心机发动机、组合发动机、模拟昆虫扑翼飞行的电致伸肌动力发动机和利用螺旋桨推进的太阳能、燃料电池、微波电动发动机等。

可以想象,未来的航空发动机必定更加稳定与高效,航空发动机的种类也会得到极大的扩展与充实。

二、活塞式发动机莱特兄弟首飞所驾驶的“飞行者”一号所用的发动机并非出自著名的企业或发明家,而是一位普通的修理技工查尔斯·泰勒之手。

这是一台设有自动进气阀的液(水)冷、四缸、四冲程直排卧式活塞式汽油发动机(图1),图1 “飞行者”一号发动机结构示意图汽缸内径101.5毫米,冲程104.8毫米,排量3.398升,压缩比4.4,长期工作功率9千瓦(约12马力),短期可达12千瓦(16马力),净重量64千克(无燃料),工作重量81千克(带燃料、水和附件),功重比约为0.148~0.20马力/千克。

这些指标不但令当时技术成熟的蒸汽机望尘莫及,在当时同类的活塞式发动机中也是佼佼者,完全可以满足飞行的要求。

摘要: 航空,作为三大交通方式之一,虽然研究应用的起步最晚,但其迅猛的发展,已使其在现如今交通运输领域占有举足轻重的地位。

而发动机作为精密机械,是航空器最核心的部件之一,对其发展历史的回顾和未来前景的预测,无疑对整个航空乃至航天领域,都有不可言喻的重要意义!关键词:精密机械航空发动机发展史1.引言航空发动机的历史大致可分为两个时期。

第一个时期从首次动力开始到第二次世界大战结束。

在这个时期,活塞式发动机统治了40年左右。

第二个时期从第二次世界大战至今。

70多年来,航空燃气涡轮发动机取代了活塞式发动机,开创了喷气时代。

本文将分“活塞式发动机”、“燃气涡轮发动机”、“世界及我国航空发动机现状及对未来发展的展望”三个方面展开论述。

2.活塞式发动机统治时期传统的活塞式发动机可以分为“液冷发动机”、“气冷发动机”、“旋转活塞机”等三种类型。

提到液冷发动机,有两个不能不想起的人,那就是莱特兄弟。

1903年,莱特兄弟把一台4缸、水平直列式水冷发动机改装之后,成功地用到他们的"飞行者一号"飞机上进行飞行试验。

这台发动机只发出8.95 kW的功率,重量却有81 kg,功重比为0.11kW/daN。

发动机通过两根自行车上那样的链条,带动两个直径为2.6m的木制螺旋桨。

首次飞行的留空时间只有12s,飞行距离为36.6m。

但它是人类历史上第一次有动力、载人、持续、稳定、可操作的重于空气飞行器的成功飞行。

[1]活塞式发动机的发展史同内燃原理的发明密切有关。

尚在1673年,荷兰的一位物理学家格尤庚斯的著作中就提出了内燃原理,作者制造了一台利用大气压力的火药式机器的试验装置,首次使用了活塞气缸以转化能量。

格尤庚斯的学生巴冰后来承继了他的工作, 同时“发现在气缸内利用火药不可能获得真空”,就想用别的工具——蒸汽,于是他也放弃了内燃原理的研究,后来的热力发动机的发明家和设计者也都走了这条路,而且几乎在二百年期间制造的都是蒸汽发动机。

航空发动机的发展前景随着全球航空业的快速发展,航空发动机作为飞机的核心部件,其性能和技术的不断提升已成为推动航空业不断进步的关键因素。

本文将从航空发动机的发展历程、未来趋势等方面探讨航空发动机的发展前景。

一、航空发动机的发展历程航空发动机的发展可以追溯到19世纪末期,当时航空发动机还处于萌芽阶段,功率和效率都很低。

随着科技的不断进步,航空发动机的技术得到了迅速发展,经历了活塞发动机、涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机等不同阶段。

1、活塞发动机阶段活塞发动机是早期航空发动机的一种,其工作原理是利用汽缸中燃料的燃烧产生高压气体推动活塞运动,从而转化为飞机的动力。

然而,随着飞行速度的不断提高,活塞发动机的功率和效率逐渐无法满足需求,逐渐被更先进的涡轮喷气发动机所取代。

2、涡轮喷气发动机阶段涡轮喷气发动机是一种将空气吸入后,通过高温高压的燃烧室将其加速到超音速状态,然后通过喷嘴高速喷出产生推力的发动机。

这种发动机具有较高的推进效率和速度,但同时也存在着噪音大、燃料消耗高等问题。

3、涡轮风扇发动机阶段为了解决涡轮喷气发动机的不足,人们发明了涡轮风扇发动机。

这种发动机在涡轮喷气发动机的基础上增加了风扇,既增加了推力,又降低了噪音和燃料消耗。

目前,大部分民用飞机所使用的发动机都是涡轮风扇发动机。

二、航空发动机的未来趋势随着科技的不断发展,航空发动机的未来发展将更加注重环保、节能和安全。

以下是一些可能的未来趋势:1、更高的推力与更低的油耗未来的航空发动机将会朝着更高推力和更低油耗的方向发展。

通过优化设计和新材料的应用,发动机的效率和性能将得到进一步提升,从而降低飞机的油耗和排放。

2、智能化与可靠性智能化技术将在航空发动机中得到广泛应用,例如通过传感器和计算机控制系统对发动机的工作状态进行实时监控和调整,以提高发动机的可靠性和使用寿命。

此外,智能诊断和健康管理系统也将被广泛应用于航空发动机,以便更早地发现潜在问题并采取预防措施。

航空发动机原理——中国航空发动机的发展史学号:2012040404070班级:24040402姓名:卢江中国航空发动机的发展史中国航空发动机的研制是在新中国成立后一片空白的基础上发展起来的,从最初的仿制、改进、改型到今天可以独立设计制造高性能航空发动机,走过了一条布满荆棘的发展道路。

涡喷5发动机是我国根据前苏联BK-1φ发动机的技术资料仿制的第一种涡喷发动机,由沈阳航空发动机厂研制。

涡喷5是一种离心式、单转子、带加力式航空发动机,单台最大推力为25.5千牛,加力推力为32.5千牛,重量为980千克,主要用于国产歼-5战斗机。

涡喷5发动机大量使用了高强度材料和耐高温合金,加上喷管的加工工艺要求精度高,叶片型面复杂,加力燃烧室薄壁焊接等多项先进制造技术,对我国当时的制造能力是一个考验。

经过各方面的通力合作及努力,首批涡喷5发动机在1956年6月通过鉴定,开始投入批量生产,比原计划提前了近一年多,为国产歼-5战斗机的顺利投产起到了十分关键的作用。

涡喷5发动机的研制成功,标志着中国航空发动机工业已从制造活塞式发动机时代发展到了喷气式发动机的时代,成为了当时世界上为数不多的几个可以批量生产喷气式发动机的国家之一。

涡喷6发动机是我国根据前苏联提供的PⅡ-9B型发动机技术资料制造的一种加力式涡喷发动机,主要用于装备国产歼-6战斗机及稍后研制的强-5强击机。

同涡喷5发动机相比,涡喷6在性能上有了很大的提高,由亚音速发展到了超音速,压气机的结构也从离心式发展为轴流式,其最大推力为25.5千牛,加力推力为31.8千牛,虽与涡喷5相差不大,但重量却减轻了23%,只有708千克,直径也缩短了48%,大大减少了飞机的迎风面积,适合歼-6超音速飞行。

虽然涡喷6第一台发动机在1958年就已组装完毕,但因为受到当时“大跃进”运动的影响,使得涡喷6发动机出现了一系列的质量问题,1959年3月交付的60台发动机不断暴露出严重的质量问题,使得当时全军的歼-6飞机几乎全部停飞。

航空发动机科技名词定义中文名称:航空发动机英文名称:aeroengine定义:为航空器提供飞行所需动力的发动机。

所属学科:航空科技(一级学科);推进技术与航空动力装置(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片航空发动机航空发动机(aero-engine),为航空器提供飞行所需动力的发动机。

目录[隐藏]定义类型航空发动机发展史展望未来定义类型航空发动机发展史展望未来[编辑本段]定义[编辑本段]类型有3种类型:活塞式航空发动机早期在飞机或直升机上应用的航空发动机,用于带动螺旋桨或旋翼。

大型活塞式航空发动机的功率可达2500千瓦。

后来为功率大、高速性能好的燃气涡轮发动机所取代。

但小功率的活塞式航空发动机仍广泛地用于轻型飞机、直升机及超轻型飞机。

燃气涡轮发动机应用最广。

包括涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机,都具有压气机、燃烧室和燃气涡轮。

涡轮螺旋桨发动机主要用于时速小于800千米的飞机;涡轮轴发动机主要用作直升机的动力;涡轮风扇发动机主要用于速度更高的飞机;涡轮喷气发动机主要用于超声速飞机。

冲压发动机特点是无压气机和燃气涡轮,进入燃烧室的空气利用高速飞行时的冲压作用增压。

它构造简单、推力大,特别适用于高速高空飞行。

由于不能自行起动和低速下性能欠佳,限制了应用范围,仅用在导弹和空中发射的靶弹上。

综述上述发动机均由大气中吸取空气作为燃料燃烧的氧化剂,故又称吸空气发动机。

其他还有火箭发动机、脉冲发动机和航空电动机。

火箭发动机燃料消耗太大,不适于长时间工作,仅用于短时间飞机加速(如起动加速器)。

脉冲发动机主要用于低速靶机和航空模型飞机。

由太阳电池驱动的航空电动机仅用于轻型飞机,尚处在试验阶段。

[编辑本段]航空发动机发展史1、活塞式发动机时期早期液冷发动机居主导地位很早以前,我们的祖先就幻想像鸟一样在天空中自由飞翔,也曾作过各种尝试,但是多半因为动力源问题未获得解决而归于失败。