《数学建模与数学实验》考点

- 格式:ppt

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:18

第六章数学实验与数学建模学习目标1.掌握利用Matlab软件进行了相关的数学运算的方法.2.以软件辅助来完成数学实验.3.了解数学建模思想方法,能够对一些简单问题建立数学模型求解分析.教学要求析、矩阵运算、信号处理、图形显示和建模仿真功能. Matlab是“Matrix Laboratory”的缩写,意思是“矩阵实验室”,其强大的数据处理能力和丰富的工具箱使它的编程极为简单,因此,它成为科学家和工程技术人员解决实际问题的首选计算工具软件。

本章的第一节主要介绍Matlab软件的简单使用方法,从第二节到第六节在讲解Matlab 用于解决高等数学和线性代数中的相关计算的函数基础上, 通过一些简单的数学实验例题,让学生体会如何用Matlab辅助解决数学问题. 最后,通过一些与线性代数相关的数学建模实例,让学生掌握数学建模的简单方法,学会利用Matlab软件辅助解决实际问题,以培养学生良好的数学意识和数学素质.6.1 Matlab环境及使用方法6.1.1 Matlab窗口管理Matlab启动后显示三个窗口,如图6.1所示。

左上窗口为工作区间窗口,显示用户定义的变量及其属性类型及变量长度。

工作区间窗口也可显示为当前目录窗口,显示Matlab 所使用的当前目录及该目录下的全部文件名。

左下窗口为历史窗口,显示每个工作周期(指Matlab启动至退出的工作时间间隔)在命令窗口输入的全部命令,这些命令还可重新获取应用。

右侧窗口为Matlab命令窗口,可在里面输入相关运算命令,完成相应计算。

三个窗口中的记录除非通过Edit菜单下的清除操作,否则将一直保存。

Matlab运行期间(即程序退出之前),除非调用Clear函数,否则Matlab会在内存中保存全部变量值,包括命令输入的变量以及执行程序文件所引入的变量。

清除工作空间变量值也可以通过Edit下拉菜单中的Clear Workspace命令实现。

Clear函数可以清除内存中的所有变量。

数学建模与数学实验

数学建模与数学实验是当前数学教育和科学研究中的重要组成部分。

数学建模是将自然物理现象和复杂的现实问题建立数学模型,用数学

模型来描述、分析和分解实际问题。

数学实验是运用有关实验方法和

手段,从数字、图像、运算器等收集有关数据,反映实际物理现象,

分析发现规律并做出推断,从而检验和发展数学理论的研究体系。

一、数学建模

1、建模对象:将自然物理现象和复杂的现实问题建立为数学模型。

2、建模过程:确定问题范畴、确定建模目标与解决方案、建立计算模

型并解决、形成模型解、结论分析模型合理性。

3、建模应用:建模可以帮助人们更好地了解宇宙万物的规律,对把握

事件发展趋势,作出更精准的预测有重要意义,在社会发展、政策研

判等方面有着重要作用。

二、数学实验

1、实验方法:收集有关数据,反映实际物理现象,分析发现规律,并

作出推断,开展实用化的研究。

2、实验过程:选择恰当的实验方法,建立实验模型,进行实验的采集、处理和整理,分析实验数据,做验证性结论,实施实验报告记录。

3、实验应用:数学实验除了掌握数学理论外,还有助于理解数学建模

过程。

数学实验容易解释,可以运用到各种数学应用中,在社会经济发展、技术进步和新材料制备等各个领域中发挥重要的作用。

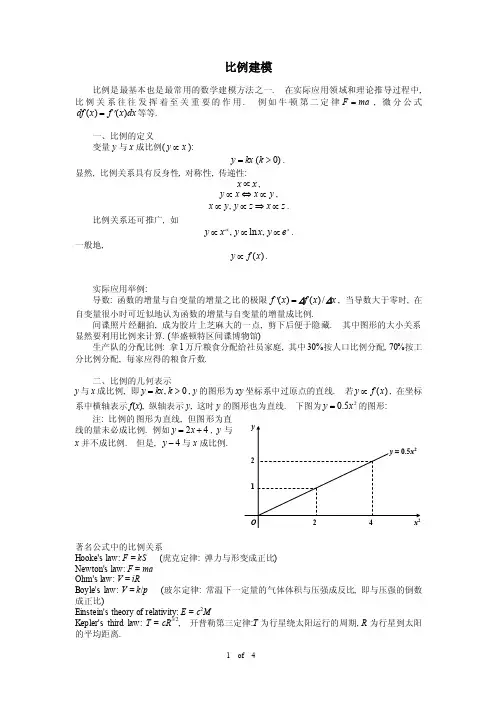

比例建模比例是最基本也是最常用的数学建模方法之一. 在实际应用领域和理论推导过程中, 比例关系往往发挥着至关重要的作用. 例如牛顿第二定律ma F =, 微分公式dx x f x df )()('=等等.一、比例的定义变量y 与x 成比例(x y ∝):)0(>=k kx y . 显然, 比例关系具有反身性, 对称性, 传递性:x x ∝,y x x y ∝⇔∝, z x z y y x ∝⇒∝∝,.比例关系还可推广, 如x e y x y x y ∝∝∝,ln ,α.一般地,)(x f y ∝.实际应用举例:导数: 函数的增量与自变量的增量之比的极限x x f x f ∆∆/)()(=', 当导数大于零时, 在自变量很小时可近似地认为函数的增量与自变量的增量成比例.间谍照片经翻拍, 成为胶片上芝麻大的一点, 剪下后便于隐藏. 其中图形的大小关系显然要利用比例来计算. (华盛顿特区间谍博物馆)生产队的分配比例: 拿1万斤粮食分配给社员家庭, 其中30%按人口比例分配, 70%按工分比例分配, 每家应得的粮食斤数.二、比例的几何表示y 与x 成比例, 即0,>=k kx y , y 的图形为xy 坐标系中过原点的直线. 若)(x f y ∝, 在坐标系中横轴表示f (x ), 纵轴表示y , 这时y 的图形也为直线. 下图为25.0x y =的图形: 注: 比例的图形为直线, 但图形为直线的量未必成比例. 例如42+=x y , y 与x 并不成比例. 但是, 4-y 与x 成比例.著名公式中的比例关系Hooke's law: F = kS (虎克定律: 弹力与形变成正比) Newton's law: F = ma Ohm's law: V = iRBoyle's law: V = k /p (玻尔定律: 常温下一定量的气体体积与压强成反比, 即与压强的倒数成正比)Einstein's theory of relativity: E = c 2MKepler's third law: T = cR 3/2, 开普勒第三定律:T 为行星绕太阳运行的周期, R 为行星到太阳的平均距离.例1 以著名的开普勒第三定律(Kepler's third law)为例进行讨论. 1601年, 德国天文学家Johannes Kepler 成为Prague 天文台的主任. Kepler 曾帮助Tycho Brahe 收集了13年的火星相对运动的资料. 到了1609年, Kepler 建立了他的前两个定律:1. 每个行星沿一个椭圆运动, 太阳位于此椭圆的一个焦点上.2. 对于每个行星, 太阳到此行星的直线在相同的时间里扫过相同的面积.Kepler 花费了许多年推导了这两个定律, 并进而得到了上述的第三定律, 此定律把行星的轨道运行周期和到太阳的平均距离联系了起来. 以下是1993年世界年鉴(World Almanac)给出的资料:表1 行星的轨道周期和到太阳的平均距离行星周期T (天) 平均距离R (百万哩) Mercury 水星 88.0 36 V enus 金星 224.7 67.25 Earth 地球 365.3 93 Mars 火星 687.0 141.75 Jupiter 木星 4331.8 483.80 Saturn 土星 10760.0 887.97 Uranus 天王星 30684.0 1764.50 Neptune 海王星 60188.3 2791.05 Pluto 冥王星90466.83653.90以2/3R 为横坐标, T 为纵坐标, 用Matlab 画出其图形(编制程序为period1.m)如下:可见各点基本上是在过原点的直线2/3cR T =上, 由于各点相对距离相差较大, 前四个点重叠在一起. 把上述方程两边同取对数, 改写为等价的形式R c T ln 23ln ln +=,其图形相当于上述图形中坐标刻度向原点压缩, 在画出上述图形的程序中把画图命令plot(R.^(3/2), T)改为loglog(R.^(3/2), T)即可. 图形如下. 各点仍基本在一条直线上, 体现了ln T 和ln R 间的线性关系, 但直线不过原点, 因为直线在ln P 轴上有截距ln c . c 可用最小二乘法求出为0.4095.若假设αcR T =, 对表1中给出的T 和R 的数据, 用最小二乘法可求出c = 0.4043, α = 1.5016. 这也验证了Kepler 第三定律的正确性.对给定的两组数据{x i }和{y i }, 如何建立它们间的比例关系呢?进行数学实验, 在坐标系中画出点{x i , y i }, 如不是直线或不过原点, 可通过试验, 寻找y 0和函数f (x ), 使{y i - y 0, f (x i )}基本在过原点的直线上, 则有)(0x f y y ∝-. 可供选择的函数类型有)ln(,,ax e x ax a等等.三、比例的应用之一: 几何相似定义: 两个物体称为是几何相似的, 如果在这两个物体的各点之间有一个一一对应, 使得两个物体上所有对应点对距离之比恒为常数.这个常数称为这两个几何相似物体间的比例因子. 若两个物体相似, 其比例因子为k , 则这两个物体的表面积之比为k 2, 体积之比为k 3. 对相似的几何体, 可选取一个所谓特征量纲, 例如, 对圆柱体, 可用其高h , 或底半径r , 直径d , 或底面积S d , 侧面积S c , 表面积S , 或体积V 作为特征量纲. 两个相似几何体的比例因子k 确定后, 不但它们的表面积之比, 体积之比也可得到, 而且所有(不限于两个, 甚至可以是无穷多个)相似几何体的表面积或体积与特征量纲的某次幂的比也为常数. 例如, 若取某个长度l 为特征量纲, 则222'','l l k S S k l l ===, 故有22''l S l S =.由传递性, 对所有相似的几何体, 有常数≡2lS, 2l S ∝.同理有常数≡3lV, 3l V ∝.于是, 如果要考查一个依赖于物体长度, 表面积和体积的函数, 比如),,(V S l f y =,则可通过选择特征量纲, 例如l , 把此函数表为),,(32l l l g y =.例2 从静止的云上落下的雨滴. 假设雨滴从具有足够高度的静止的云上落下, 雨滴在下落过程中受到两个力的作用: 竖直向下的重力F g 和竪直向上的空气阻力F d . 由流体力学的原理知, 可设空气阻力F d 与雨滴的表面积S 和下落速度v 的平方的乘积成正比; 而重力F g 与雨滴的质量m 成正比(假设在涉及的高度内重力加速度为常数), 因此也与其体积V 成正比. 雨滴下落过程中, 随着下落速度v 的增加, 阻力F d 也在增加, 但重力F g 保持不变. 因此下落一段时间后, 阻力F d 与重力F g 达到平衡, 雨滴受到的合力为零, 保持匀速下落. 这时,d g F F =. 再假设所有的雨滴都是几何相似的, 有23,l S l V ∝∝, 从而3/23/2m V S ∝∝. 由于m F ∝g ,23/22v m Sv F ∝∝d , 且d g F F =, 得23/2v m m ∝,化简得6/1m v ∝, 或6/1km v =,即雨滴最终保持匀速下落的速度与其质量的六次方根成正比. 又一解法:0,023/2=-=-==t d g v v km mg F F dtdv, .)2(,0)1(23/2v kmmg k ≥>其中分离变量解得vk m g v k m g m kg t -+=6/16/16/5ln 21, 上式左端趋于无穷大, 并由条件(1), (2)有)(06/1∞→+→-t v k m g ,即在极限状态下,6/1m v ∝.。

《数学建模与数学实验》考查方案教学部门及专业数学学院11级数学与应用数学专业课程名称数学建模与数学实验教学班级2011级数学与应用数学1、2班考查时间第 19 周考核方式试卷□ 过程评价□ 作业或调查□ 作品 项目任务□ □√一、必做题:(60分)1、简答题:(20分)(1)通过《数学建模与数学实验》课程的学习,请谈谈对数学建模和数学实验的认识,学习《数学建模与数学实验》课程的收获。

(不少于500字)(15分)(2)简要说明数学建模的一般过程或步骤。

(5分)2、(40分) 一阶常微分方程模型——人口模型与预测下表列出了中国1982-1998年的人口统计数据,取1982年为起始年(),0=t 万人。

1016540=N 年198219831984198519861987198819891990人口(万)101654103008104357105851107507109300111026112704114333年19911992199319941995199619971998人口(万)115823117171118517119850121121122389123626124810要求:(1)建立中国人口的指数增长模型,用数据拟合求相应的参数,并用该模型进行预测,与实际人口数据进行比较。

(2)建立中国人口的Logistic 模型,用数据拟合求相应的参数,并用该模型进行预测,与实际人口数据进行比较。

(3)利用MATLAB 图形,标出中国人口的实际统计数据,并画出两种模型的预测曲线。

(4)利用MATLAB 图形,画出两种预测模型的误差比较图,并分别标出其误差。

(5)用两个模型估计2015年中国人口。

二、选作题:(40分)(在如下问题中任选一题做建模解答)第1题 送货模型某地区有8个公司(如图一编号①至⑧),某天某货运公司要派车将各公司所需的三种原材料A,B,C 从某港口(编号⑨)分别运往各个公司。

路线是唯一的双向道路(如图1)。

数学建模与数学实验微分方程模型问题 :地中海鲨鱼问题年代 1914 1915 1916 1917 1918 百分比 11.9 21.4 22.1 21.2 36.4 年代 1919 1920 1921 1922 1923 百分比 27.3 16.0 15.9 14.8 19.7第一次世界大战期间,从地中海各港口捕获的几种鱼类捕获量百分比的资料中,发现鲨鱼等的比例有明显增加(见上表),而供其捕食的食用鱼的百分比却明显下降.显然战争应该是捕鱼量下降,食用鱼增加,鲨鱼等也随之增加,但为何出现上述情况呢?符号表示意大利生物学家Ancona发现了这个问题, 但是他无法解释这个现象,于是求助于著 名的意大利数学家V.Volterra,希望建立一 个食饵—捕食系统的数学模型,定量地回 答这个问题.返回1.符号说明:x1(t) ——食饵在t时刻的数量; x2(t) ——捕食者在t时刻的数量; r1 ——食饵独立生存时的增长率; r2 ——捕食者独自存在时的死亡率; 1 ——捕食者掠取食饵的能力;2 ——食饵对捕食者的供养能力.e ——捕获能力系数解释2.基本假设:(1)食饵由于捕食者的存在使增长率降 低,假设降低的程度与捕食者数量成 正比;(2)捕食者由于食饵为它提供食物的作用 使其死亡率降低或使之增长,假定增 的程度与食饵数量成正比。

3.模型建立与求解模型(一) 不考虑人工捕获 dx1 dtx1 (r1 1x2 ) dx2 dtx2 (r2 2 x1)该模型反映了在没有人工捕获的自然境 中食饵与捕食者之间的制约关系,没有考虑食 饵和捕食者自身的阻滞作用, Volterra提出的最 简单的模型.4.模型求解 针对一组具体的数据用Matlab软件进行计 算. 设食饵和捕食者的初始数量分别为,x1 (0) x10 x2 (0) x20 r1 1, 1 0.1, r2 0.5, 2 0.02, x10 25, x20 2t的终值经试验后确定为15,求解结果如下图:x1(t)为实线,x2 (t)为“*”线.10090807060可以猜测:504030x1(t) 与x2(t)2010 0都是周期函数。

数学建模与数学实验复习范围: 题型为:简答题、建模计算题和编写程序。

1. 数学建模的步骤和模型按照表现特性的分类。

(1)数学建模步骤:模型准备、模型假设、模型构成、模型求解、模型分析、模型检验、模型应用、(2)模型按照表现特性分类:确定性模型和随机性模型、静态模型和动态模型、线性模型和非线性模型、离散模型和连续模型2. 人口模型:要求(1)指数增长模型的建立及求解(2)阻滞增长模型的建立.(1)指数增长模型的建立及求解:设t 时刻的人口为)(t x ,经过一段短的时间t ∆后,在t t ∆+时刻,人口数量变化为)(t t x ∆+。

由基本假设,在这段短的时间t ∆内,人口数量的增加量应与当时的人口)(t x 成比例,不妨设比例系数为0r ,即t ∆内人口的增量可写为t t x r t x t t x ∆=-∆+)()()(0等式两边同除以t ∆,当0→∆t 时)()()(lim00t x r t t x t t x t =∆-∆+→∆ 等号的左边即是导数t x d d ,已知初始时刻人口数量为0x ,则⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==00)0()(d d x x t x r t x (2.2) 就是描述人口随时间变化的带初始条件的微分方程。

用分离变量法求解,得t r x t x 0e )(0=(2)阻滞增长模型的建立:由于自然资源的约束,人口存在一个最大容量m x 。

增长率不是常数,随人口增加而减少。

它具有以下性质:当人口数量)(t x 很小且远小于m x 时,人口以固定增长率0r 增加;当)(t x 接近m x 时,增长率为零。

0r 和m x 可由统计数据确定。

满足上述性质的增长率可以写作)1()(0mx x r x r -= (2.4)这样Malthus 模型公式(2.2)变为⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-=00)0()1(d d x x x x x r t x m (2.5) 称为阻滞增长模型或Logistic 模型。