中国法制史知识框架

- 格式:docx

- 大小:35.13 KB

- 文档页数:14

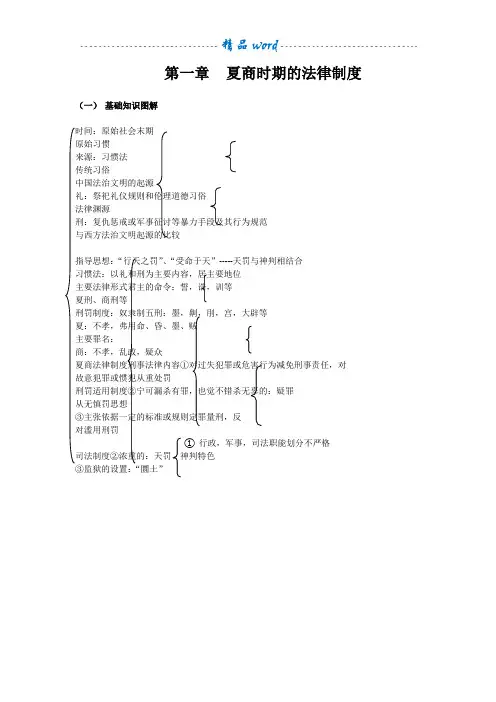

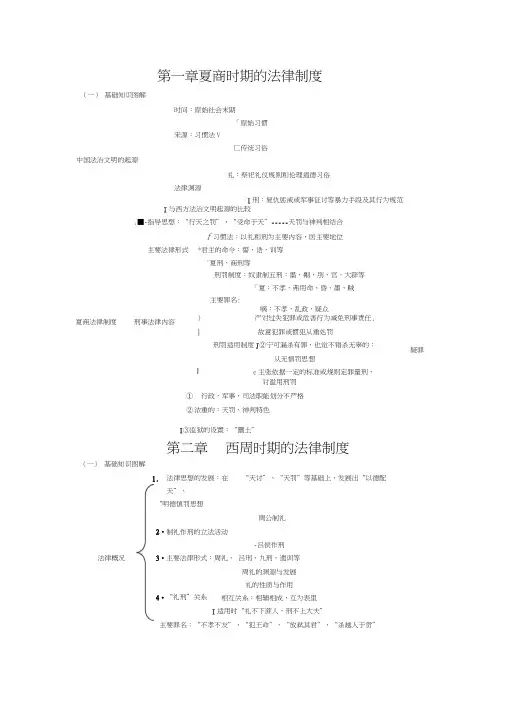

(一)基础知识图解时间:原始社会末期原始习惯来源:习惯法传统习俗中国法治文明的起源礼:祭祀礼仪规则和伦理道德习俗法律渊源刑:复仇惩戒或军事征讨等暴力手段及其行为规范与西方法治文明起源的比较指导思想:“行天之罚”、“受命于天”-----天罚与神判相结合习惯法:以礼和刑为主要内容,居主要地位主要法律形式君主的命令:誓,诰,训等夏刑、商刑等刑罚制度:奴隶制五刑:墨,劓,刖,宫,大辟等夏:不孝,弗用命、昏、墨、贼主要罪名:商:不孝,乱政,疑众夏商法律制度刑事法律内容①对过失犯罪或危害行为减免刑事责任,对故意犯罪或惯犯从重处罚刑罚适用制度②宁可漏杀有罪,也觉不错杀无辜的:疑罪从无慎罚思想③主张依据一定的标准或规则定罪量刑,反对滥用刑罚①行政,军事,司法职能划分不严格司法制度②浓重的:天罚、神判特色③监狱的设置:“圜土”(一)基础知识图解1.法律思想的发展:在“天讨”、“天罚”等基础上,发展出“以德配天”、“明德慎罚思想周公制礼2.制礼作刑的立法活动吕侯作刑法律概况 3.主要法律形式:周礼、吕刑、九刑、遗训等周礼的渊源与发展礼的性质与作用4.“礼刑”关系相互关系:相辅相成,互为表里适用时“礼不下蔗人,刑不上大夫”主要罪名:“不孝不友”、“犯王命”、“放弑其君”、“杀越人于货”、“群饮”、“违背盟誓”、“失农时”死刑和肉刑赎刑刑罚体系圜土之制(劳役刑)嘉石之制(拘役刑)刑事法律制度刑罚世轻世重老幼犯罪减免刑罚主要刑法原则区分故意与过失、偶犯与惯犯罪疑从轻、罪疑从赦同罪异罚所有权民事制度债契约:质剂、傅别民事法律制度一夫一妻多妾制六礼婚姻制度“七出”“三不去”嫡长子继承制行政法律制度国家行政体制“学在官府”行政管理制度述职督课制度司法机关民事与刑事的区分“五听“司法制度主要诉讼制度“读鞠”、“乞鞠”制度证据制度“五过”之呲监狱管理制度:圜土第三章春秋战国时期的法律制度(一)基础知识图解(1)铁制农具的适用(2)郡县制取代分封制社会的发展(3)以亲亲尊尊为核心的礼制加速衰落(1)公元前621年,晋国赵盾制事典(2)公元前513年,晋国赵鞅、荀寅铸其于鼎春秋时期法律制度的变化公布成文法的主要活动(3)公元前536年,郑国执政子产铸刑书,第一次公布成文法(4)公元前501年,郑国执政杀邓析而用竹刑成文法公布的意义:一定程度上限制了奴隶主旧贵族的特权,打破了“刑不可知,则威不可测”的堡垒。

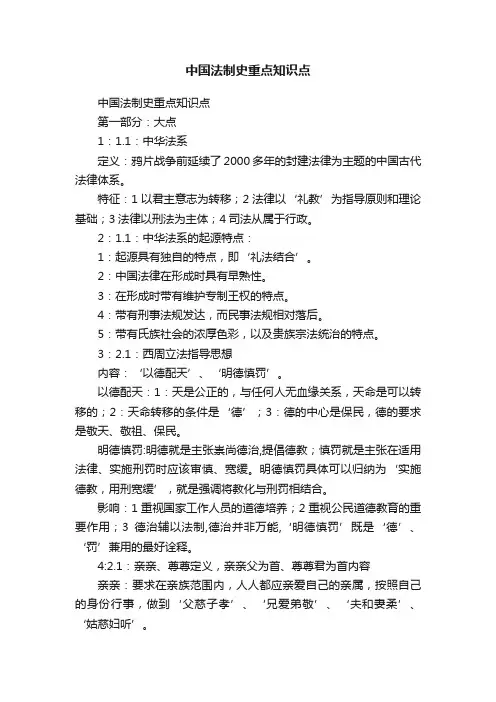

中国法制史重点知识点中国法制史重点知识点第一部分:大点1:1.1:中华法系定义:鸦片战争前延续了2000多年的封建法律为主题的中国古代法律体系。

特征:1以君主意志为转移;2法律以‘礼教’为指导原则和理论基础;3法律以刑法为主体;4司法从属于行政。

2:1.1:中华法系的起源特点:1:起源具有独自的特点,即‘礼法结合’。

2:中国法律在形成时具有早熟性。

3:在形成时带有维护专制王权的特点。

4:带有刑事法规发达,而民事法规相对落后。

5:带有氏族社会的浓厚色彩,以及贵族宗法统治的特点。

3:2.1:西周立法指导思想内容:‘以德配天’、‘明德慎罚’。

以德配天:1:天是公正的,与任何人无血缘关系,天命是可以转移的;2:天命转移的条件是‘德’;3:德的中心是保民,德的要求是敬天、敬祖、保民。

明德慎罚:明德就是主张崇尚德治,提倡德教;慎罚就是主张在适用法律、实施刑罚时应该审慎、宽缓。

明德慎罚具体可以归纳为‘实施德教,用刑宽缓’,就是强调将教化与刑罚相结合。

影响:1重视国家工作人员的道德培养;2重视公民道德教育的重要作用;3德治辅以法制,德治并非万能,‘明德慎罚’既是‘德’、‘罚’兼用的最好诠释。

4:2.1:亲亲、尊尊定义,亲亲父为首、尊尊君为首内容亲亲:要求在亲族范围内,人人都应亲爱自己的亲属,按照自己的身份行事,做到‘父慈子孝’、‘兄爱弟敬’、‘夫和妻柔’、‘姑慈妇听’。

尊尊:要求在社会范围内,人人都应恪守自己名分,君臣、上下、贵贱都有明确分野,有明确的等级秩序。

亲亲父为首:要求在家庭家族关系中,应承认并维护父家长的地位和权威,以父家长为家庭和家族中心。

尊尊君为首:是指整个天下的中心在于得到天命的君主。

亲亲得核心是孝,尊尊的核心是忠;‘亲亲’所维护的是以父权为中心的的家庭、家族的伦理关系;‘尊尊’所维护的是以君权为中心的社会秩序。

5:2.3:西周时期刑罚适用原则1:老幼犯罪减免刑罚:‘三赦之法’,一曰幼弱,二曰老髦,三曰蠢愚。

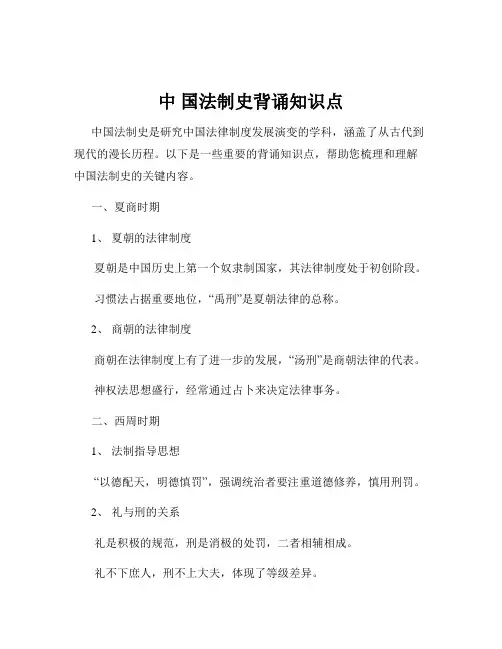

中国法制史背诵知识点中国法制史是研究中国法律制度发展演变的学科,涵盖了从古代到现代的漫长历程。

以下是一些重要的背诵知识点,帮助您梳理和理解中国法制史的关键内容。

一、夏商时期1、夏朝的法律制度夏朝是中国历史上第一个奴隶制国家,其法律制度处于初创阶段。

习惯法占据重要地位,“禹刑”是夏朝法律的总称。

2、商朝的法律制度商朝在法律制度上有了进一步的发展,“汤刑”是商朝法律的代表。

神权法思想盛行,经常通过占卜来决定法律事务。

二、西周时期1、法制指导思想“以德配天,明德慎罚”,强调统治者要注重道德修养,慎用刑罚。

2、礼与刑的关系礼是积极的规范,刑是消极的处罚,二者相辅相成。

礼不下庶人,刑不上大夫,体现了等级差异。

3、刑事法律制度九刑:墨、劓、剕、宫、大辟、流、赎、鞭、扑。

定罪量刑的原则:区分故意与过失、惯犯与偶犯等。

4、民事法律制度土地制度:实行井田制。

婚姻制度:遵循“父母之命,媒妁之言”。

三、春秋战国时期1、成文法的公布郑国子产“铸刑书”,打破了“刑不可知,则威不可测”的传统。

晋国赵鞅“铸刑鼎”。

2、李悝《法经》是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典。

包括盗、贼、囚、捕、杂、具六篇。

四、秦朝1、法制指导思想专任刑罚,重刑主义。

2、主要法律形式律、令、法律答问、封诊式、廷行事。

3、刑事法律制度定罪量刑的原则:责任年龄、累犯加重等。

刑罚种类繁多,残酷严苛。

4、经济法律制度统一度量衡、货币。

五、汉朝1、法制指导思想的变化汉初:“无为而治”,约法省刑。

汉武帝时期:“德主刑辅”。

2、法律形式律、令、科、比。

3、刑事法律制度文景时期的刑制改革,废除肉刑。

亲亲得相首匿原则。

4、民事法律制度土地私有制度进一步发展。

六、三国两晋南北朝时期1、法律形式的变化律令科比格式相互为用。

2、法典的发展《曹魏律》、《晋律》、《北齐律》等重要法典的制定。

3、法律儒家化的加深“八议”、“官当”制度入律。

七、隋唐时期1、《开皇律》总结以往立法经验,为唐律奠定基础。

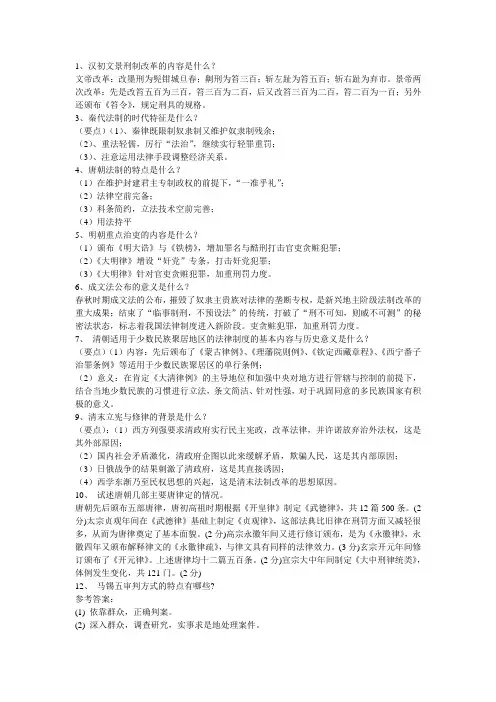

1、汉初文景刑制改革的内容是什么?文帝改革:改墨刑为髡钳城旦春;劓刑为笞三百;斩左趾为笞五百;斩右趾为弃市。

景帝两次改革:先是改笞五百为三百,笞三百为二百,后又改笞三百为二百,笞二百为一百;另外还颁布《笞令》,规定刑具的规格。

3、秦代法制的时代特征是什么?(要点)(1)、秦律既限制奴隶制又维护奴隶制残余;(2)、重法轻儒,厉行“法治”,继续实行轻罪重罚;(3)、注意运用法律手段调整经济关系。

4、唐朝法制的特点是什么?(1)在维护封建君主专制政权的前提下,“一准乎礼”;(2)法律空前完备;(3)科条简约,立法技术空前完善;(4)用法持平5、明朝重点治吏的内容是什么?(1)颁布《明大诰》与《铁榜》,增加罪名与酷刑打击官吏贪赃犯罪;(2)《大明律》增设“奸党”专条,打击奸党犯罪;(3)《大明律》针对官吏贪赃犯罪,加重刑罚力度。

6、成文法公布的意义是什么?春秋时期成文法的公布,摧毁了奴隶主贵族对法律的垄断专权,是新兴地主阶级法制改革的重大成果;结束了“临事制刑,不预设法”的传统,打破了“刑不可知,则威不可测”的秘密法状态,标志着我国法律制度进入新阶段。

吏贪赃犯罪,加重刑罚力度。

7、清朝适用于少数民族聚居地区的法律制度的基本内容与历史意义是什么?(要点)(1)内容:先后颁布了《蒙古律例》、《理藩院则例》、《钦定西藏章程》、《西宁番子治罪条例》等适用于少数民族聚居区的单行条例;(2)意义:在肯定《大清律例》的主导地位和加强中央对地方进行管辖与控制的前提下,结合当地少数民族的习惯进行立法,条文简洁、针对性强,对于巩固同意的多民族国家有积极的意义。

9、清末立宪与修律的背景是什么?(要点):(1)西方列强要求清政府实行民主宪政,改革法律,并许诺放弃治外法权,这是其外部原因;(2)国内社会矛盾激化,清政府企图以此来缓解矛盾,欺骗人民,这是其内部原因;(3)日俄战争的结果刺激了清政府,这是其直接诱因;(4)西学东渐乃至民权思想的兴起,这是清末法制改革的思想原因。

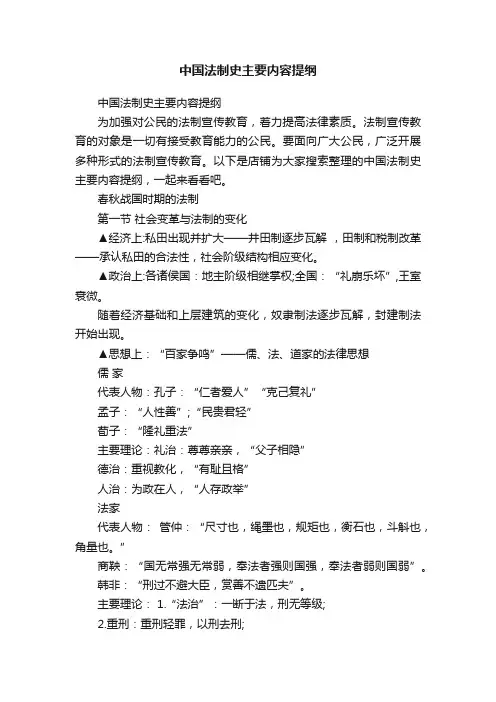

中国法制史主要内容提纲中国法制史主要内容提纲为加强对公民的法制宣传教育,着力提高法律素质。

法制宣传教育的对象是一切有接受教育能力的公民。

要面向广大公民,广泛开展多种形式的法制宣传教育。

以下是店铺为大家搜索整理的中国法制史主要内容提纲,一起来看看吧。

春秋战国时期的法制第一节社会变革与法制的变化▲经济上:私田出现并扩大——井田制逐步瓦解,田制和税制改革——承认私田的合法性,社会阶级结构相应变化。

▲政治上:各诸侯国:地主阶级相继掌权;全国:“礼崩乐坏”,王室衰微。

随着经济基础和上层建筑的变化,奴隶制法逐步瓦解,封建制法开始出现。

▲思想上:“百家争鸣”——儒、法、道家的法律思想儒家代表人物:孔子:“仁者爱人”“克己复礼”孟子:“人性善”;“民贵君轻”荀子:“隆礼重法”主要理论:礼治:尊尊亲亲,“父子相隐”德治:重视教化,“有耻且格”人治:为政在人,“人存政举”法家代表人物:管仲:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也。

”商鞅:“国无常强无常弱,奉法者强则国强,奉法者弱则国弱”。

韩非:“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”。

主要理论:1.“法治”:一断于法,刑无等级;2.重刑:重刑轻罪,以刑去刑;3.公布:明白易知,布之于众道家代表人物:老子庄子主要理论: “无为而治”第二节成文法的公布郑国:公元前536年晋国:公元前513年子产“铸刑书” “铸刑鼎”公元前501年邓析造“竹刑”第三节各诸侯国的法制改革魏国李悝著《法经》——中国历史上第一部较系统的封建成文法典。

《法经》六篇:盗、贼、囚、捕、杂(“六禁”:狡禁、城禁、嬉禁、淫禁、金禁、徒禁) 、具(类似现代刑法总则)秦国商鞅变法 1.改“法”为“律”,强调遵守2.“明法”(“以法为教,以吏为师”; 法必明,令必行;不赦不宥)、“重刑”(夷三族、车裂、镬烹;“刑用于将过”)3.实行“连坐” ,奖励“告奸”影响:“商君死而秦法未败。

” “商鞅相孝公,为秦开帝业”。

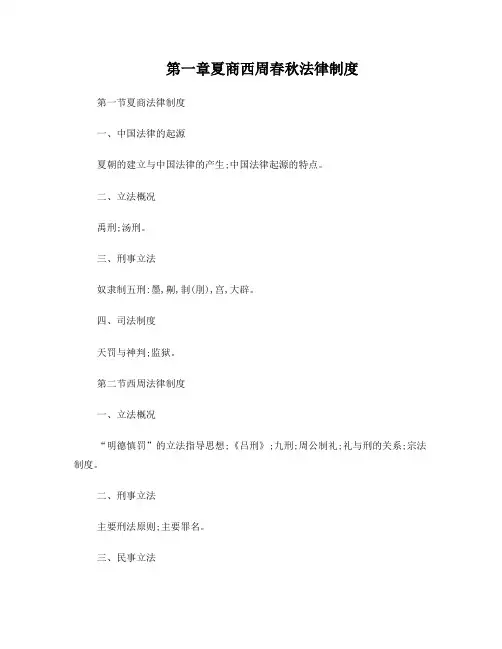

第一章夏商西周春秋法律制度第一节夏商法律制度一、中国法律的起源夏朝的建立与中国法律的产生;中国法律起源的特点。

二、立法概况禹刑;汤刑。

三、刑事立法奴隶制五刑:墨,劓,剕(刖),宫,大辟。

四、司法制度天罚与神判;监狱。

第二节西周法律制度一、立法概况“明德慎罚”的立法指导思想;《吕刑》;九刑;周公制礼;礼与刑的关系;宗法制度。

二、刑事立法主要刑法原则;主要罪名。

三、民事立法契约:质剂,傅别;婚姻:一夫一妻制,同姓不婚,“父母之命,媒妁之言”,六礼,七出(去),三不去;嫡长子继承。

四、司法制度大司寇;狱,讼;五听。

第三节春秋法律制度一、成文法的公布郑国“铸刑书于鼎”;邓析“竹刑”;晋国铸刑鼎;成文法公布引起的论争。

二、成文法公布的历史意义。

第二章战国秦汉三国两晋南北朝法律制度第一节战国法律制度一、立法指导思想;轻罪重刑;法布于众。

“一断于法”;刑无等级;轻罪重刑;法布于众。

二、《法经》李悝变法与《法经》的制定;《法经》的内容、特点和历史地位。

三、商鞅变法改法为律;连坐法;分户令;变法的历史意义。

第二节秦朝法律制度一、立法概况立法指导思想:”缘法而治“”法令由一统”,严刑重法。

主要法律形式:律、令、法律答问、《封诊式》、延行事。

二、刑事立法定罪量刑的主要原则;主要刑名。

三、经济立法农业管理与自然资源保护立法;官营手工业管理立法;市场与货币管理立法。

四、行政立法皇帝制度;中枢和地方行政机构;官吏管理制度;监察制度。

五、司法制度中央司法机关;诉讼程序;审判制度。

第三节汉朝法律制度一、立法概况立法指导思想:汉初黄老思想与“约法省刑”,汉武帝时“德主刑辅”与封建正统法律思想的确立。

主要立法:“约法三章”、《九章律》、“汉律六十篇”.法律形式:律、令、科、比。

二、刑事立法文景时期的刑制改革;刑罚适用原则:上请,“亲亲得相首匿”;主要罪名。

三、经济立法盐铁酒专卖;抑商政策;对外贸易立法。

四、行政立法皇帝制度;中枢与地方行政机构;官吏管理制度;监察制度。

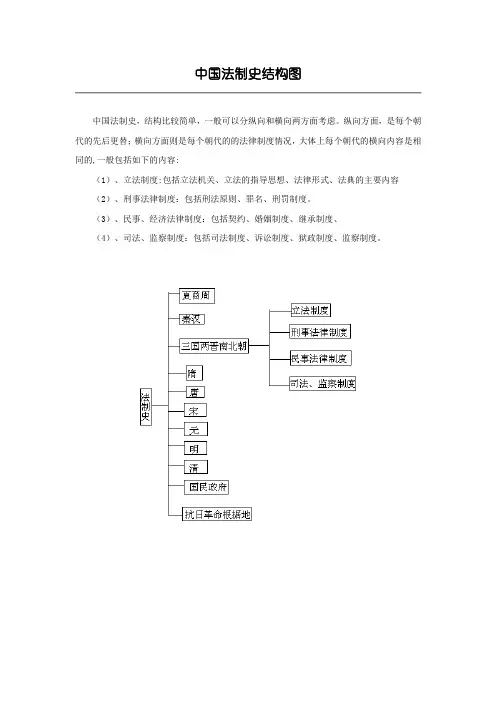

中国法制史结构图

中国法制史,结构比较简单,一般可以分纵向和横向两方面考虑。

纵向方面,是每个朝代的先后更替;横向方面则是每个朝代的的法律制度情况,大体上每个朝代的横向内容是相同的,一般包括如下的内容:

(1)、立法制度:包括立法机关、立法的指导思想、法律形式、法典的主要内容

(2)、刑事法律制度:包括刑法原则、罪名、刑罚制度。

(3)、民事、经济法律制度:包括契约、婚姻制度、继承制度、

(4)、司法、监察制度:包括司法制度、诉讼制度、狱政制度、监察制度。

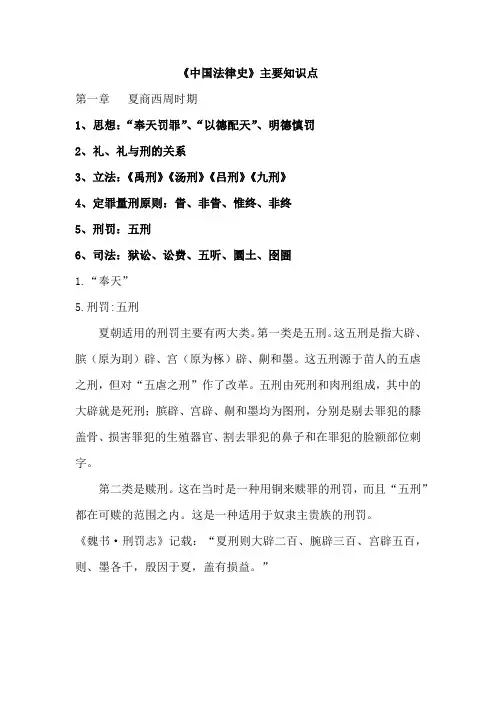

《中国法律史》主要知识点第一章夏商西周时期1、思想:“奉天罚罪”、“以德配天”、明德慎罚2、礼、礼与刑的关系3、立法:《禹刑》《汤刑》《吕刑》《九刑》4、定罪量刑原则:眚、非眚、惟终、非终5、刑罚:五刑6、司法:狱讼、讼费、五听、圜土、囹圄1.“奉天”5.刑罚:五刑夏朝适用的刑罚主要有两大类。

第一类是五刑。

这五刑是指大辟、膑(原为刵)辟、宫(原为椓)辟、劓和墨。

这五刑源于苗人的五虐之刑,但对“五虐之刑”作了改革。

五刑由死刑和肉刑组成,其中的大辟就是死刑;膑辟、宫辟、劓和墨均为图刑,分别是剔去罪犯的膝盖骨、损害罪犯的生殖器官、割去罪犯的鼻子和在罪犯的脸额部位刺字。

第二类是赎刑。

这在当时是一种用铜来赎罪的刑罚,而且“五刑”都在可赎的范围之内。

这是一种适用于奴隶主贵族的刑罚。

《魏书·刑罚志》记载:“夏刑则大辟二百、腕辟三百、宫辟五百,则、墨各千,殷因于夏,盖有损益。

”第二章春秋战国时期1、成文法的公布(具体史实、争议及意义)2、《法经》(内容及特点)及影响3、商鞅的“改法为律”第三章秦汉时期1、法制指导思想的演变:纯任法家,黄老思想,独尊儒术。

2、法律形式:律令科比(式、法律答问、廷行事)3、睡虎地秦简、岳麓秦简、张家山汉简,九章律、汉律六十篇4、亲亲得相首匿、上请5、秦朝徒刑类别、汉朝刑制改革6、公室告与非公室告、春秋决狱、秋冬行刑第四章魏晋南北朝时期1、三部主要律典的编纂体例变化及其特点:《新律》、《泰始律》、《北齐律》2、法律儒家化的体现:八议、准五服以制罪、重罪十条、官当。

3、刑罚制度的变化。

4、大理寺、刑讯制度化、登闻鼓直诉制度第五章隋唐时期1、《开皇律》、《贞观律》、《唐律疏议》;唐律的地位。

2、五刑、十恶。

3、贵族官僚特权原则;同居相为隐原则;化外人相犯原则;类推原则。

4、三司推事;刑讯制度;死刑三复奏、五复奏制度。

第六章宋元明清时期1、宋、明清法制指导思想2、《宋刑统》、《元典章》、《大明律》、《大诰》、《大清律例》;编敕、断例与指挥;条例3、重其所重,轻其所轻4、折杖法、刺配、凌迟;立决与监候、充军、发遣5、审刑院、《洗冤集录》、鞫谳分司制、理雪制、务限法、翻异别推制、会审制度、大审、秋审、廷杖、厂卫第七章近现代1、清末变法思想2、《大清现行刑律》、《大清刑律》,礼法之争;3、《钦定宪法大纲》、十九信条、领事裁判权、会审公廨;4、《中华民国临时约法》、袁记约法、贿选宪法;5、《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《共同纲领》、6、增加现代:1954年宪法、1982年宪法;两个基本法,可以自学民事法制:1、一夫一妻多妾2、六礼3、和离;七出三不去;义绝4、嫡长子继承、诸子均分5、质、剂6、不动产买卖。

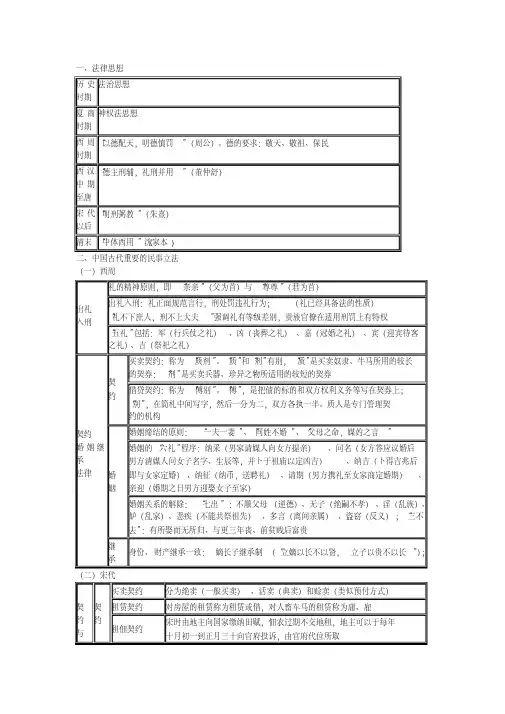

一、法律思想历史时期法治思想夏商时期神权法思想西周时期“以德配天,明德慎罚”(周公)。

德的要求:敬天、敬祖、保民西汉中期至唐“德主刑辅,礼刑并用”(董仲舒)宋代以后“明刑弼教”(朱熹)清末“中体西用”(沈家本)二、中国古代重要的民事立法(一)西周出礼入刑礼的精神原则,即“亲亲”(父为首)与“尊尊”(君为首)出礼入刑:礼正面规范言行,刑处罚违礼行为;(礼已经具备法的性质)“礼不下庶人,刑不上大夫”强调礼有等级差别,贵族官僚在适用刑罚上有特权“五礼”包括:军(行兵仗之礼)、凶(丧葬之礼)、嘉(冠婚之礼)、宾(迎宾待客之礼)、吉(祭祀之礼)契约婚姻继承法律契约买卖契约:称为“质剂”。

“质”和“剂”有别,“质”是买卖奴隶、牛马所用的较长的契券:“剂”是买卖兵器、珍异之物所适用的较短的契券借贷契约:称为“傅别”。

“傅”,是把债的标的和双方权利义务等写在契券上;“别”,在简札中间写字,然后一分为二,双方各执一半。

质人是专门管理契约的机构婚姻婚姻缔结的原则:“一夫一妻”、“同姓不婚”、“父母之命,媒妁之言”婚姻的“六礼”程序:纳采(男家请媒人向女方提亲)、问名(女方答应议婚后男方清媒人问女子名字、生辰等,并卜于祖庙以定凶吉)、纳吉(卜得吉兆后即与女家定婚)、纳征(纳币,送聘礼)、请期(男方携礼至女家商定婚期)、亲迎(婚期之日男方迎娶女子至家)婚姻关系的解除:“七出” :不顺父母(逆德)、无子(绝嗣不孝)、淫(乱族)、妒(乱家)、恶疾(不能共祭祖先)、多言(离间亲属)、盗窃(反义);“三不去”:有所娶而无所归、与更三年丧、前贫贱后富贵继承身份、财产继承一致:嫡长子继承制(“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”);(二)宋代契约与契约买卖契约分为绝卖(一般买卖)、活卖(典卖)和赊卖(类似预付方式)租赁契约对房屋的租赁称为租赁或借,对人畜车马的租赁称为庸、雇租佃契约宋时由地主向国家缴纳田赋,佃农过期不交地租,地主可以于每年十月初一到正月三十向官府投诉,由官府代位所取婚姻继承法律借贷契约借是使用借贷、贷是消费借贷。

《中国法律史》主要知识点第一章夏商西周时期1、思想:“奉天罚罪”、“以德配天”、明德慎罚2、礼、礼与刑的关系3、立法:《禹刑》《汤刑》《吕刑》《九刑》4、定罪量刑原则:眚、非眚、惟终、非终5、刑罚:五刑6、司法:狱讼、讼费、五听、圜土、囹圄1.“奉天”5.刑罚:五刑夏朝适用的刑罚主要有两大类。

第一类是五刑。

这五刑是指大辟、膑(原为刵)辟、宫(原为椓)辟、劓和墨。

这五刑源于苗人的五虐之刑,但对“五虐之刑”作了改革。

五刑由死刑和肉刑组成,其中的大辟就是死刑;膑辟、宫辟、劓和墨均为图刑,分别是剔去罪犯的膝盖骨、损害罪犯的生殖器官、割去罪犯的鼻子和在罪犯的脸额部位刺字。

第二类是赎刑。

这在当时是一种用铜来赎罪的刑罚,而且“五刑”都在可赎的范围之内。

这是一种适用于奴隶主贵族的刑罚。

《魏书·刑罚志》记载:“夏刑则大辟二百、腕辟三百、宫辟五百,则、墨各千,殷因于夏,盖有损益。

”第二章春秋战国时期1、成文法的公布(具体史实、争议及意义)2、《法经》(内容及特点)及影响3、商鞅的“改法为律”第三章秦汉时期1、法制指导思想的演变:纯任法家,黄老思想,独尊儒术。

2、法律形式:律令科比(式、法律答问、廷行事)3、睡虎地秦简、岳麓秦简、张家山汉简,九章律、汉律六十篇4、亲亲得相首匿、上请5、秦朝徒刑类别、汉朝刑制改革6、公室告与非公室告、春秋决狱、秋冬行刑第四章魏晋南北朝时期1、三部主要律典的编纂体例变化及其特点:《新律》、《泰始律》、《北齐律》2、法律儒家化的体现:八议、准五服以制罪、重罪十条、官当。

3、刑罚制度的变化。

4、大理寺、刑讯制度化、登闻鼓直诉制度第五章隋唐时期1、《开皇律》、《贞观律》、《唐律疏议》;唐律的地位。

2、五刑、十恶。

3、贵族官僚特权原则;同居相为隐原则;化外人相犯原则;类推原则。

4、三司推事;刑讯制度;死刑三复奏、五复奏制度。

第六章宋元明清时期1、宋、明清法制指导思想2、《宋刑统》、《元典章》、《大明律》、《大诰》、《大清律例》;编敕、断例与指挥;条例3、重其所重,轻其所轻4、折杖法、刺配、凌迟;立决与监候、充军、发遣5、审刑院、《洗冤集录》、鞫谳分司制、理雪制、务限法、翻异别推制、会审制度、大审、秋审、廷杖、厂卫第七章近现代1、清末变法思想2、《大清现行刑律》、《大清刑律》,礼法之争;3、《钦定宪法大纲》、十九信条、领事裁判权、会审公廨;4、《中华民国临时约法》、袁记约法、贿选宪法;5、《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《共同纲领》、6、增加现代:1954年宪法、1982年宪法;两个基本法,可以自学民事法制:1、一夫一妻多妾2、六礼3、和离;七出三不去;义绝4、嫡长子继承、诸子均分5、质、剂6、不动产买卖。

中国法律史知识点大一中国法律史知识点大纲一、概述中国法律史是研究中国古代法律发展历程的学科,它从夏商周时代的古代法律展开,纵览秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清等不同历史时期的法制演变和法律制度的发展。

下面将从法律体系、重要法律文书和法律制度变迁这三个方面介绍中国法律史的主要知识点。

二、法律体系1. 古代法律体系- 夏商周时期的传统法律制度:族法、宗法、秩序法- 隋唐时期的律令制度:《太和律》、《开元律》、《唐律疏议》- 宋代的刑法典制度:《官刑法》、《大宋律》2. 《大清律例》- 清朝法律体系的重要组成部分- 分为刑律和刑律条例两部分- 对中国近代法律体系的建立和发展起到重要影响三、重要法律文书1. 《周礼》- 古代法律文化的重要参考- 记载了周王朝时期的法律制度、司法程序与规范2. 《战国法家》著作- 《管子》、《韩非子》等- 记载了战国时期的法律思想和法家学派的理论3. 《刑统》- 清代法律文书- 总结了明清两代的刑法制度和司法实践四、法律制度变迁1. 秦朝的法律制度- 矿物专占制度的建立- 法家学派的兴起和影响2. 唐朝的法律制度- 启蒙期法律专业教育的建立- 律令制度的完善与创新3. 明清时期的法律制度- 官制刑律的建立和发展- 实施科举制度对法律界的影响五、结语中国法律史是一门独特而丰富的学科,通过了解中国古代法律体系、重要法律文书和法律制度变迁的知识点,我们能够更好地理解中国法律的发展脉络和演变轨迹。

在今天的法律实践中,我们仍然可以从中国法律史中汲取经验和启示,促进现代法律体系的完善与创新。

中国法制史大一知识点总结中国法制史是中国法律体系的发展历程,是我们了解和学习中国法律的重要基础。

在大一学习阶段,我们需要掌握一些关键的法制史知识点,以便于深入理解中国法律的演变和发展过程。

本文将就中国法制史的重要知识点进行总结和梳理。

一、古代中国法律的起源中国法制史可以追溯到远古时期,最早的法律制度来源于部落社会的习惯法和约定俗成的原则。

随着社会的发展和国家的形成,中国的法律制度逐渐趋于规范和统一。

在古代时期,法律以《礼记》、《尚书》等经典著作为依据,依靠君主的权威和讲文明制约。

而在秦朝统一天下后,开始出现了以法律制衡君主权力的尝试。

二、秦朝法制与汉朝法家思想秦朝的最大特点是实行集权制度,推行了一系列法律制度,如《秦律》等。

秦朝法律具有鲜明和严格的特点,但由于秦朝的统治时间短暂,秦律并没有对后来的法律产生深远的影响。

汉朝时期,法家思想逐渐兴起并影响到了法律制度的发展。

法家学派主张以法治国,认为法律应该是严明公正的,能够约束各级官吏和管理民众的行为。

三、唐朝法制与严刑峻法唐朝是中国历史上法制发展的一个重要阶段。

唐朝大力倡导法律的公正和公平,建立了一套相对完善的法律制度。

与此同时,唐朝也实行了严刑峻法,以维持社会秩序和统治稳定。

唐朝法制对后世影响深远,不仅对后来的宋、明、清等朝代的法律制度产生影响,也对日本、韩国等周边国家的法律制度产生了一定的影响。

四、宋代地方法制与审刑特权宋代时期,地方法制得到了进一步的发展。

在地方上,形成了一些独特的地方法律制度,如闽南法、苏松法等,这些地方法律制度在一定程度上满足了地方各方面的需要。

此外,宋代还出现了审刑特权的现象,即将刑事审判的权力下放到地方官员手中。

这一制度对后来的法制发展产生了一定的启示作用。

五、明清法典与法制变革明清时期,中国的法律制度经历了一系列的变革和发展。

明代时期,《大明律》作为一部重要的法典,对明代的法制发展起到了重要的推动作用。

清代时期,《大清律例》是清朝的法典,总结了明代以来的法律制度和实践经验。

提纲第一讲绪论第二讲中国法律的起源及特点第三讲中国古代的礼与法第四讲中国古代的刑事法律制度第五讲中国古代的民事法律制度第六讲中国古代的司法制度第七讲中华法系第八讲中国法律制度的近代转型绪论中国法制史的研究对象学习中国法制史的价值与研究方法推荐书目法律史学家简介中国法制史资料第一讲绪论一、中国法制史的研究对象1、古代含义(1)法律、法令《礼记.月令》:“是月也,命有司。

修法制,善囹圄,具桎梏,止奸邪。

”《商君书.君臣》“法制明则民畏刑。

法制不明,而求民之行令也,不可得也。

”(2)立法、执法、司法、守法、法律、监督《韩非子.饰邪》“慈恩听,则法制毁。

”法制的现代含义有四法律制度法律和制度(3)法制的16字方针法制-法治中国史法制中的“法制”是指广义的含义。

2、“史”时间通史断代史内容通史专史本课程涉及的断代史和专史3、研究对象近代梁启超《论中国成文法编制之沿革得失》(1904年)陈顾远《中国法制史》(1933年)现代上世纪50、60年代上世纪80-90年代中期张晋藩先生1980年的一篇文章“编写中国法制史多卷本专著的设想”中国法制史研究我国进入级阶社会以后,各种类型的法律制度的实质、内容、特点及其发展演变过程与规律的科学。

90年代中后期至现在扩展了研究范围归结起来可为三方面:制度思想文化二、学习中国法制史的价值及研究方法学习中国法制史的价值:研究方法特殊性变异性传统性三、中国法制史推荐书目近代1.《中国法制史》陈顾远2.《中国法律发达史》杨鸿烈3.《中国法律与中国社会》瞿同祖4.《历代刑法考》沈家本5.《九朝律考》程树德6.《唐律疏议》、《大清律例》7.《唐明律合编》现代1.《中国法制通史》张晋藩总主编法律出版社1999年版2.《中国法制史研究综述》,中国人民公安大学出版社3.《中国古代法律制度》张晋藩著,中国广播出版社,1991年版。

4.《中国法制的传统与近代转型》张晋藩,法律出版社5.《中国法制文明的演进》张晋藩,中国政法大学出版社。

中国法制史知识点归纳一.绪论二.中国法律的起源与特点三.中国法的早期发展时代夏商法制西周法制四.成文法及“法治”阶段春秋战国时期的法治朝法制五.法律儒家化阶段汉朝法制晋南北朝时期的法制隋唐法制六.法典与案例结合阶段宋朝法制辽夏金元法制明朝法制清朝法制七.近代法律清末法制改革民国前期(1912-1927)的法制民国后期(1928-1949)的法制八.现代法制新主义革命时期政权法制中华人民国法制的发展与挫折(1949-1976)中国特色社会主义法律体系的形成(1977-2010)澳门特别行政区法制一.绪论一.学习中国法制史的意义:(一)辩证地分析历史,达到“古为今用”(二)通过对比,提高对社会主义法制的认识(三)为学好部门法打下基础(四)有利于发展造就我国独立的法学理念及制度。

(五)正确看待和评价中国法制史二.中国法制史的地位(一)中国古代法律源远流长,至少具有三千多年的历史,号为世界五大法系之一。

(二)中国古代法律特征鲜明,独立发展,是宝贵的文化传统。

(三)在历史上曾对于东亚地区有着重大而深远的影响。

三.中国古代法律的基本特点中国法制史知识点整理四.中国法制史与中华法系的关系(一)中国法制史是中华法系的发展史(二)中华法系的概念,是中国的封建法律和亚洲一些仿效这种法律的国家法律的总称。

(三)中华法系在历史上不但影响了中国古代封建社会,而且对古代日本、朝鲜和越南的法制也产生了重要影响。

五:中华法系的特点(一)农本主义的法律体系(二)皇权至上的法制模式:三尺(法)安在哉?前主所是著为律,后主所是疏为令。

(三)儒家学说的深刻影响(四)引礼入法,法与道德相互支撑:出礼入刑,“治之经,礼与刑”,德礼为政教之本,刑罚为政教之用(五)家族法的重要地位(六)法、理、情三者的统一(七)多民族的法律意识和法律成果的融合(八)重教化慎刑罚的人文关怀六.与其他法系相对比,中华法系的突出特点中华法系唯一本土的法系,具有孤立性和保守性原因:1)中国古代长期以农立国,自然经济占统治地位;2)陆性的封闭环境,加之自然条件优越,可以自适自洽;3)专制主义深入到思想文化领域,七.中华法系的沿革形成期:中华法系开始形成于朝(公元前221年—公元前206年),成熟期:隋唐时期(公元581年—公元618年)成熟。

中国法制史知识点结构一、立法(一)立法思想(二)法律形式(三)主要法律二、法律内容(一)行政法律1、国家行政结构2、吏政管理(选拔、作用、考核、奖惩)(二)刑事法律1、罪名2、刑种3、刑罚原则(三)民事法律1、所有权(物权)2、契约3、婚姻4、家庭5、继承(四)经济法律1、禁榷(专卖)2、货币三、司法制度(一)机构1、中央司法机构2、地方司法机构(二)诉讼审判制度1、起诉与受理2、审理制度3、判决与复审4、上诉与起诉(三)执行制度(四)监狱制度(五)监察制度近代以后,以部门法体系为主。

即:一、立法思想二、宪法三、行政法四、刑法五、民商法六、司法制度(一)司法机构(二)司法制度(三)司法原则导论:中国法制发展史概述一、中国早期法制(夏商周春秋战国)1、夏朝(321页)2、商朝(321页)3、西周(321页)4、春秋战国(321页)二、秦汉以后的古代法制(一)秦汉时期1、秦朝2、汉朝(二)三国两晋南北朝时期(三)隋唐时期(四)宋元明清时期三、近现代法制(一)清末变法修律(二)南京临时政府时期(三)北洋政府时期(四)南京国民政府时期(五)革命根据地时期第一章夏商西周春秋战国法律制度第一节夏朝的法律制度一、中国法律的起源(一)夏朝国家建立与中国法律产生的依据325(二)中国法律起源的特点325二、夏朝的立法概况(一)法律形式:326页(二)主要法律:“禹刑”326页三、法律内容——刑事法律(一)罪名(无)(二)刑种——奴隶制五刑1、奴隶制五刑的内容:327(三)天罚四、司法制度(一)机构:335(二)审判方式——天罚:328(三)监狱制度:圜土、夏台、钧台:328第二节商朝的法律制度一、商朝的立法(一)形式:327(三)主要法律:汤刑:327二、法律的内容(一)刑事法律1、罪名(无)2、刑种——奴隶制五刑327(二)民事法律1、继承制度334三、司法制度(一)机构:335(二)审判方式——神判:328(三)监狱制度:圜土、囹圄、羑里:328第三节西周的法律制度一、西周的立法(一)立法思想:明德慎罚:328(二)法律形式:刑(吕刑、九刑329)+礼、宗法制度1、礼与刑的关系3292、宗法制度330(三)主要法律:吕刑、九刑(329)二、法律内容(一)刑事法律1、罪名:3322、刑种:奴隶制五刑3273、刑罚原则:331-332(二)民事法律1、契约:3332、婚姻:333-3343、继承:334三、司法制度(一)机构:335(二)诉讼审判制度1、狱讼分类:3352、五听:3353、三刺:335第三节:春秋战国一、春秋(一)公布成文法及其争论:336二、战国(一)立法概况1、立法思想:3372、主要立法:《法经》:3383、李悝的改革(二)商鞅变法:339第二章:秦汉三国两南北朝第一节:秦一、立法概况(一)立法思想:341(二)法律形式:341(三)主要法律:秦简341二、法律内容(一)刑事1、罪名(无)2、刑种:3423、刑罚原则:342三、司法制度(一)机构:343(二)诉讼审判制度:3431、案件分类:公室告与非公室告3432、讯问与庭审3433、犯人提出再审3434、法官责任343第二节:汉朝一、立法概况(一)立法思想:344(二)法律形式:344-345(三)主要法律:344二、法律内容(一)刑事法律:1、主要罪名:3462、刑种(1)刑制改革3453、刑罚原则345-346三、司法制度(一)机构(无)(二)审理制度1、告劾与乞鞫3472、春秋决狱3473、传复347(三)执行制度1、秋冬行刑347第三节:三国两晋南北朝一、主要法律形式348二、主要立法:347三、法律内容——刑事法律的变化349(一)罪名:重罪十条:349(二)刑种的变化:封建五刑的初步形成349(三)刑罚原则的的发展:3481、准五服以制罪2、官当3、八议四、司法制度的变化350(一)司法机构:350(二)诉讼审判制度:1、刑讯(1)测囚之法350(2)测定之法3502、直诉:350(1)登闻鼓350(三)执行制度:3501、死刑奏报制度350第三章:隋唐宋第一节:隋朝的法律制度一、隋朝的法律制度(一)立法概况1、开皇律:351第二节:唐朝的法律制度一、唐朝的立法(一)立法思想:351(二)法律形式:351(三)主要法律:3511、《永徽律疏》2、《唐六典》3、《大中刑律统类》(四)唐律的特点与历史地位:351-352二、法律内容(一)刑事法律1、罪名:十恶、六赃:3542、刑种:封建五刑:3543、刑罚原则:353(二)民事法律355-3561、所有权(1)土地所有权(2)其他财产所有权2、契约(1)买卖(2)借贷(3)损害赔偿之契约3、婚姻:3564、家庭:3565、继承:356(三)行政法律1、三省六部制:3572、科举制度:3573、考课制度:3574、休致(休假、致仕)制度:358三、司法制度(一)机构:358(二)诉讼与审理制度1、起诉及其限制:358(1)逐级起诉(2)禁止卑幼控告尊长(3)禁止下级官员控告上级官员2、审理制度(1)保辜:354(2)回避制度(3)三司推事:3583、执行制度:死刑复奏:3596、法官责任制度第三节:宋朝的法律制度一、宋朝的立法(一)法律形式:3591、律令格式:3592、敕与编敕:359-3603、例与编例:359-3604、条法事类:360(二)主要法律:宋刑统:359 二、法律内容1、罪名——贼盗与特别法:3612、刑种:折杖法、刺配:360(二)民事法律1、契约制度:3612、财产继承:362三、司法制度(一)机构:362(二)诉讼审判制度:3621、鞫谳分司:3622、翻异别勘:3623、务限法:363第四章元明清的法律制度第一节:元朝的法律制度一、元朝的立法3641、主要法律:364二、法律的内容(一)刑事1、刑种(1)恢复肉刑364(2)保留奴隶制残余:3642、刑罚原则:蒙汉异法:364(二)民事法律1、民事赔偿:烧埋银:3652、婚姻3653、继承:365三、司法制度——机构:3661、大宗正府2、刑部3、宣政院第二节:明朝的法律一、立法1、立法思想:3662、主要法律:367二、法律内容(一)刑事法律1、罪名:奸党:3672、刑种:充军刑、廷杖3、刑罚原则:重其所重,轻其所轻三、司法制度(一)司法机构:3692、大理寺3、都察院4、“厂”、“卫”特务司法机关5、申明亭(二)诉讼审判制度3701、九卿圆审2、会官审录3、朝审4、大审370第三节:清朝一、立法1、立法思想:3702、法律形式:3713、主要法律:371(1)《大清律例》(2)《大清会典》(3)适用少数民族聚居地区的法规二、法律内容(一)刑事1、罪名——文字狱:3722、刑罚原则:371-372三、司法制度(一)机构373(二)诉讼与审判制度1、综合性制度:373-374(1)刑事案件的审级(2)民事案件的审级(3)起诉的限制(4)禁止越诉2、会审制度:374(1)三法司373(2)九卿会审(3)秋审第五章清末和中华民国第一节清末一、预备立宪375(一)背景(二)原则(三)活动1、《钦定宪法大纲》3、资政院4、《十九信条》二、清末修律377(一)指导思想(二)机构——修订法律馆377(三)主要修律活动——刑律的修订3771、《大清现行刑律》2、《大清新刑律》3、《大清新刑律》修订过程中的“礼法之争”379 (四)清末修律的主要特点及历史意义三、司法制度的变化(一)司法主权的半殖民化1、领事裁判权3812、观审制度3、会审公廨(二)司法机构的近代化(调整司法机关):382(三)诉讼审判制度的近代化(改革诉讼审判制度):383第二节:南京临时政府的法律制度一、立法概况(无)二、宪法(性文件)(一)《中华民国组织法大纲》:383(二)《中华民国临时约法》:384三、其他法令(一)保障民权的法令(二)发展经济的法令(三)文化教育的法令(四)社会改革方面的法令四、司法制度(一)机构:386(二)主要制度:386-3871、律师制度2、司法审判制度(1)司法独立的原则(2)公开审判的原则第三节:北洋政府一、宪法387-388(一)《中华民国宪法草案》:387(二)《中华民国约法》(三)《中华民国宪法》二、刑事立法(一)《暂行新刑律》:388(二)其他单行刑事法律389三、判例与解释例(主要是民事)389四、司法制度389(一)机构(二)诉讼审判制度:389第四节:南京国民政府一、立法概况390(一)立法思想(二)法律体系二、宪法390(一)《训政纲领》:390(二)《中华民国训政时期约法》(三)“五五宪草”(四)《中华民国宪法》三、刑法391(一)《中华民国刑法》:391(二)刑事特别法:392四、民事立法392(一)体系(二)《中华民国民法》五、司法制度393(一)法院系统(二)特种刑事法庭第六章革命根据地法律制度第一节:工农民主政权时期(土地革命时期)一、宪法394(一)《中华苏维埃宪法大纲》二、土地立法395三、刑事立法——《中华苏维埃共和国惩治反革命条例》:3951、罪名2、刑种四、司法制度:396(一)司法体制(二)审判原则(三)实行四级二审终审制(四)劳动感化院第二节:抗日民主政权一、宪法:《陕甘宁边区施政纲领》397二、刑事立法:3981、主要刑事立法2、主要罪名3、刑种4、刑罚原则5、刑事立法经验三、司法制度3951、马锡五审判方式2、人民调解制度第三节:解放区人民民主政权法律制度一、宪法(一)《陕甘宁边区宪法原则》400(二)《中国人民解放军宣言》400(三)《华北人民政府施政纲领》400二、土地立法:401(一)“五四”指示(二)《中国土地法大纲》三、刑事立法:4011、罪名2、刑种3、刑法(罚)原则四、司法制度:402(一)人民法院的建立(二)实施新的法制原则11。

(一)基础知识图解时间:原始社会末期原始习惯来源:习惯法传统习俗中国法治文明的起源礼:祭祀礼仪规则和伦理道德习俗法律渊源刑:复仇惩戒或军事征讨等暴力手段及其行为规范与西方法治文明起源的比较指导思想:“行天之罚”、“受命于天”-----天罚与神判相结合习惯法:以礼和刑为主要内容,居主要地位主要法律形式君主的命令:誓,诰,训等夏刑、商刑等刑罚制度:奴隶制五刑:墨,劓,刖,宫,大辟等夏:不孝,弗用命、昏、墨、贼主要罪名:商:不孝,乱政,疑众夏商法律制度刑事法律内容①对过失犯罪或危害行为减免刑事责任,对故意犯罪或惯犯从重处罚刑罚适用制度②宁可漏杀有罪,也觉不错杀无辜的:疑罪从无慎罚思想③主张依据一定的标准或规则定罪量刑,反对滥用刑罚①行政,军事,司法职能划分不严格司法制度②浓重的:天罚、神判特色③监狱的设置:“圜土”(一)基础知识图解1.法律思想的发展:在“天讨”、“天罚”等基础上,发展出“以德配天”、“明德慎罚思想周公制礼2.制礼作刑的立法活动吕侯作刑法律概况 3.主要法律形式:周礼、吕刑、九刑、遗训等周礼的渊源与发展礼的性质与作用4.“礼刑”关系相互关系:相辅相成,互为表里适用时“礼不下蔗人,刑不上大夫”主要罪名:“不孝不友”、“犯王命”、“放弑其君”、“杀越人于货”、“群饮”、“违背盟誓”、“失农时”死刑和肉刑赎刑刑罚体系圜土之制(劳役刑)嘉石之制(拘役刑)刑事法律制度刑罚世轻世重老幼犯罪减免刑罚主要刑法原则区分故意与过失、偶犯与惯犯罪疑从轻、罪疑从赦同罪异罚所有权民事制度债契约:质剂、傅别民事法律制度一夫一妻多妾制六礼婚姻制度“七出”“三不去”嫡长子继承制行政法律制度国家行政体制“学在官府”行政管理制度述职督课制度司法机关民事与刑事的区分“五听“司法制度主要诉讼制度“读鞠”、“乞鞠”制度证据制度“五过”之呲监狱管理制度:圜土第三章春秋战国时期的法律制度(一)基础知识图解(1)铁制农具的适用(2)郡县制取代分封制社会的发展(3)以亲亲尊尊为核心的礼制加速衰落(1)公元前621年,晋国赵盾制事典(2)公元前513年,晋国赵鞅、荀寅铸其于鼎春秋时期法律制度的变化公布成文法的主要活动(3)公元前536年,郑国执政子产铸刑书,第一次公布成文法(4)公元前501年,郑国执政杀邓析而用竹刑成文法公布的意义:一定程度上限制了奴隶主旧贵族的特权,打破了“刑不可知,则威不可测”的堡垒。

为中华法系的发展奠定了基础。

(1)魏国李悝的新政,制定《法经》(2)商鞅在秦国的蝙蝠战国时期法律的发展(3)楚国吴起的变法(4)立法思想:不别亲疏,不分贵贱,一断于法;轻罪重刑(1)分列盗、贼、囚、捕、杂、具六篇,法典体系初备李悝的《法经》主要内容(2)明确宣布“王者之政,莫急于盗贼”,打击重点直指反抗专制通知的行为(3)保护君主专制,维护等级特权(1)改法为律,明法重刑(2)取消分封制,建立郡县制(3)废除井田制,确立土地私有(4)奖励军功,奖励耕织(5)奖励告奸,什伍连坐商鞅变法主要内容(6)统一文字,统一度衡量意义:使得秦国大治,推动了秦国的社会、经济、文化各方面的发展,为秦国打败其他各国、建立中央集权专制国家奠定了基础第四章秦代的法律制度(一)基础知识图解指导思想:法家理论作为立法的指导思想,具体体现为:“以法为本”、“一断于法”、“轻罪重刑”重视以法律手段全面调整社会关系刑法文明发展滞后特点否定宗法关系在社会中的作用确立重点保护中央集权,皇权的原则法律形式:律、令、式、延行事、法律答问、法律文告罪名:降敌罪、不敬国君罪、挟书罪、以古论今罪、言论罪形式法律制度原则刑种民事权利主体民事法律制度所有权婚姻家庭继承制度行政事务行政法规分类官吏任用官吏奖惩中央:设延尉、与丞相、御史大夫司法机关地方:实行行政、司法合一制度判决原则:必须引用法律条款司法制度判决形式:公室告、非公室告诉讼制度诉讼的审理:调查、勘验、审讯案件的判决:读鞠(宣判)、乞鞠程序(上诉)第五章汉代的法律制度(一)基础知识图解指导思想:由汉初黄老思想———儒家正统法律思想的确立。

法律概况法律形式:律、令、科、比直接依年龄确定刑事责任亲亲得相首匿刑罚原则对老幼、妇孺予以照顾贵族官员有罪先请废墨,劓、刖等肉刑死刑宫刑笞刑刑罚制度沿用更规范的刑罚体系、沿用劳役刑形式法律制度徒边禁锢赎刑危害政权罪:谋反、大逆不道不敬、大不敬主要罪名侵犯皇权、危害皇帝人身安全的犯罪违反诏令罪欺诈、污蔑罪危害中央集权:阿党附益违反伦常罪:不孝、禽兽行为等选官方式:察举、征辟等职官管理制度任用方式:拜、征、守、假、兼、领、行、迁官吏任用的回避制度行政法律制度“上计”考课制度职官考课奖惩制度免官处分制度中央监察机关:御史大夫、御史中丞监察制度地方监察机关:司隶校尉、州刺史行为能力的确定:依等级身份对土地所有权对其他财务买卖契约债租佣民事法律制度借贷婚姻的成立婚姻家庭一夫一妻多妾制婚姻的接触继承权:不承认非子、非正的继承权、诸子均分遗产田租税赋立法算赋和口赋经济法律制度关税盐、铁、酒专卖法工商管理立法抑商制度中央司法机关地方司法制度春秋决狱诉讼和审判制度疑狱谳报与录囚秋冬行刑第六章三国两晋南北朝时期的法律制度(一)基础知识图解三国立法活动两晋:晋律南北朝:北魏律、北齐律法律概况法律形式:律、科、格、式法典编撰技术的成熟完善律学成就法律注释水平的空前提高刑法理论的重大进步废止肉刑刑罚体系缩小族刑连坐范围初步形成新五刑准五服以制罪罪刑适用原则的儒家化存留养亲法律制度内容重罪十条八议官当官僚贵族特权法的强化九品官人法品官占田荫户制司法机关体系:增设律博士皇帝参与审判录囚司法制度上诉与直诉司法审判制度完善死刑复奏制度盛行刑讯逼供之法第七章隋唐的法律制度(一)基础知识图解法制思想:重视德治、严格依法办事开皇律确立法典的篇目体例立法成就确立封建制五刑隋朝“十恶”重罪贵族、官员法律特权扩大化:议、减、赎、当诉讼司法制度讯囚死刑复核立法要求上,以隋为鉴,立法简洁,具有连续性且宽严适中立法思想指导思想上,德礼为政教之本,刑罚为政教之用严明法制、一断以律,不分贵贱一律惩处法律概况唐律疏议、唐六典立法成就唐律疏议的内容、结构法律形式定性:律、令、格、式政权体制行政法律制度监察体制职官管理权利能力与行为能力所有权契约:买卖、借贷唐朝民事法律制度1. 结婚婚姻家庭与继承婚姻 2. 离婚:强制、协议继承刑名:笞、杖、徒、流死十恶严惩贵族、官僚减免累犯加重老、少、废、疾犯罪减免处罚刑事法律制度适用原则自首其他共犯区分首从数罪并论类推“化外人相犯”第八章宋辽金元时期的法律制度(一)基础知识图解从“立法严、用法恕”至“立法贵乎中”立法思想“政丰”、“理财”、“通商惠工”法律概况宋刑统立法活动编敇与例南宋《条法事类》普通刑法外又有特别刑法,即“重法地法”特点严惩贼盗刑事法律制度折杖法刑罚制度的变化刺配死刑(凌迟)特点:加强中央专制控制国家政权机构的调整官吏选任与考课制度行政法律制度规定:台谏合一的监察制度,百官是监察的对象监察制度台谏之官必须由皇帝亲自选任宋代加强对地方的监督确认保护所有权确定买卖、典卖契约的有效要件民事法律制度一般遗产的继承户绝遗产的继承完善财产继承的制度遗嘱继承中外客商死后财物的继承商业立法专卖立法经济法律制度对外贸易法规财政管理法规司法体制上设提刑官诉讼程序上实行民刑有别司法制度鞠谳分司的审判制度翻异别勘的复审制度检查勘验制度辽金辽立法概况和法制特点:新定条制金立法概况和法制特点:泰和律义“祖述变通”、“附会汉法”立法思想“因俗而治”、“蒙汉异制”至元新格立法概况风宪宏纲大元通制、元典章至正条格中央国家政权体系地方行政法律制度行政法律规范御史台,行政史台及肃政廉访司法体制的立元行政监察制度监察内容:行政、司法等具体事项所有权民事法律制度契约之债婚姻继承:实行依各自俗制:严苛参考的刑罚体系五刑之外设黥、劓等肉刑刑事法律制度允许私刑的合法存在中央:大宗正府;刑部、宣政院司法机构地方:行省、路、府、州、县等司法制度诉讼制度上的变化:诉讼代理制度的出现(一)基础知识图解重典治国立法思想明礼导民的礼法结合原则大明律法制概况立法活动明大诰问刑条例明会典立法原则:轻其轻罪,重其重罪严惩贪官失职、渎职的行为严法整治吏治与重典惩治贪官的举措创设“奸党”罪,严禁臣下朋党重罚反逆刑事法律制度继续适用封建五刑增设充军刑、枷号刑刑罚残酷实行廷杖制度存在大量的法外酷刑所有权方面:私有制发展、先占民事法律制度契约:发展更规范民事经济立法婚姻家庭制度:婚姻制度更加详密,注意维护家长的权威经济法律制度专卖制度:茶法,盐法财政金融法规:钱法、钞法选任行政法律制度职官制度考核监察制度、地方设巡按御史、提刑按察使司中央三法司职责、名称均有变化司法机关地方:三级制:府、县司法权与行政权合一,省级单设提刑按察使三司会审与圆审司法制度朝审会官审录制度大审热审特设厂、卫司法机构,干预司法(一)基础知识图解入关前:“参汉酌金”、“渐就中国之制”立法思想入关后:“详译明律、以参国制”大清律例法律概况立法活动大清会典各部院则例民族立法加重“十恶”重罪中反逆、逆、大不敬等犯罪的惩罚力度罪名的发展惩治异端思想与妖言罪(文字狱)刑事法律制度奸党罪兴贩与吸食鸦片罪刑名沿袭明制主体扩大化广泛确认土地私有权所有权加大对土地所有权的保护契约形式发展:典买卖契约、买卖契约、借贷契约、租佃契约民事法律制度债侵权及损害赔偿之债发展婚姻婚姻家庭家庭继承赋役立法:制定《赋役全书》摊丁入亩农业立法:恳田法经济法律制度工商立法限制对外贸易漕运立法部院立法诠选行政法律制度职官管理考绩监察监察制度的发展变化中央司法机关地方逐经审转复核程序司法制度刑事诉讼程序的发展刑讯与证据规定秋审与九卿公审制度民事诉讼中的上诉程序少数民族地区的司法制度、理蕃院第十一章清末法律制度的变化(一)基础知识图解修律方针:“参考古今,博稽中外”概况以资产阶级法律形式掩盖君主专制统治目的及实质配合预备立宪和矛盾抵制革命实质:具有封建性和买办性特点,半殖民地封建性质内容宪法类预备立宪及《钦定宪法大纲》意义宪法重大信条十九条大清现行刑律刑事法律类大清新刑律与性质内容及意义:第一部资本主义性“礼法之争”质刑法典内容的改革采取资本主义刑罚体系和体例删除封建特权制度改订大清商律草案商事法律类公司律修改的主要内容破产律内容民事法律类:大清民律草案特点大清会典行政法律则例的修订监察法的修订新官制法刑事诉讼律草案诉讼法律民事诉讼草案领事裁判权和会审公廨刑部改法部中央大理寺改大理院司法机构的改革设总检察厅司法制度的变化京师地方审判机构地方各省地方审判机构确立三司独立原则诉讼审判制度的改革四级三审制度审判、检察分离。