疾病发生发展的一般规律

- 格式:docx

- 大小:18.15 KB

- 文档页数:1

病理生理学课程练习册答案第一章疾病绪论、概论一、选择题1.病理生理学的主要任务是:揭示疾病的机制与规律2.下列有关疾病条件的叙述中,哪项是错误的: 条件因素即为疾病的诱因3.下列哪项不是疾病发生发展的一般规律:应激反应4.脑死亡是指:全脑功能不可逆性永久性停止5.脑死亡发生于: 临床死亡期6.脑死亡判断标准中,下列哪项是错误的:脑干神经反射存在二、名词解释1.脑死亡全脑功能(包括大脑半球、间脑和脑干各部分)的不可逆的永久性丧失以及机体作为一个整体功能的永久停止。

三、问答题1.脑死亡与植物人存在哪些方面的区别?参考答案:脑死亡指全脑功能不可逆地永久性丧失,标志机体已经死亡。

植物状态指大脑因受损而功能停止,意识及脑电波消失,病人处于持续深昏迷状态,但植物人脑干功能尚存在,故基本生命活动如呼吸、心跳仍存在。

第二章水、电解质代谢紊乱一、选择题1.体液是指: 体内的水及溶解在其中的物质2.正常成人体液总量约占体重的: 60%3.细胞外液中的阳离子主要是: Na+4.细胞外液中的主要阴离子是:cl-5.血浆和组织间液渗透压的大小主要取决于: Na+、Cl-和HCO3-6.决定血浆渗透压高低的最主要离子的是: Na+7.血浆和组织间液所含溶质的主要区别在于: 蛋白质8.机体正常的排水途径不包括:生殖道9.体液中各部分渗透压的关系是: 细胞内、外液基本相等10.高钠血症是指血清钠浓度高于: 150 mmol/L11.低容量性低钠血症也称为: 低渗性脱水12.低渗性脱水的特点不包括: 细胞内液量增加13.低渗性脱水的婴儿皮肤弹性降低、眼窝凹陷、囟门下陷主要是由于: 组织间液量减少14.昏迷病人最易出现的脱水类型是: 高渗性脱水15.下列有关低容量性低钠血症对机体的影响,哪项是错误的?肾外因素所致失钠者,尿Na+含量高;肾性因素所致失钠者,尿Na+含量减少16.低渗性脱水时体液丢失的特点是: 细胞内液无明显丢失,细胞外液明显丢失17.下列关于低容量性高钠血症的叙述,哪项是错误的? 细胞外液量减少,细胞内液量维持不变18.尿崩症患者易引起: 高渗性脱水19.高渗性脱水时体液容量的变化为:细胞内液量↓↓,细胞外液量↓20.下列关于低容量性高钠血症对机体的影响,哪项是错误的? 细胞外液量增加21.低渗性脱水对机体最严重的影响是:外周循环衰竭22.高热病人容易发生:高渗性脱水23.下列哪一类型水电解质代谢障碍更易发生休克? 低渗性脱水24.患者口渴,尿少,细胞外液量减少,细胞内液量明显减少,血钠浓度>150mmol/L,其水电解质紊乱的类型是: 高渗性脱水25.产生脱水热的主要原因是: 散热减少26.有关等渗性脱水的描述,下面哪项错误?等渗液大量丢失只引发等渗性脱水27.等渗性脱水时体液容量的变化为: 细胞内液量变化不大, 细胞外液量↓28.等渗性脱水如未得到任何处理,易转变为:高渗性脱水29.高渗性脱水的补液原则是: 补水为主,适当补钠30.低渗性脱水的补液原则是: 补充等渗液31.等渗性脱水的补液原则是: 补偏低渗(1/2或2/3张)液32.细胞内、外液均增多并有低钠血症,说明有:水中毒33.水中毒最常发生于: 急性肾功能不全患者而又补液过多时34.下列有关水中毒的描述,哪项是错误的? 低渗性液体主要在细胞外液潴留35.水肿液在组织间隙以游离状态存在,说明存在: 显性水肿36.水肿是指: 组织间隙或体腔内液体过多37.下列有关血管内外液体交换失衡的发生机制中,哪项是错误的?球-管失衡38.下列哪项不会引起血浆胶体渗透压降低: 低渗性脱水39.水肿时近曲小管重吸收钠水增多的主要机制是: 肾小球滤过分数增大40.钠水潴留的发生机制中,下面哪项是错误的?肾血流重分布(较大量的血流转入皮质肾单位,而近髓肾单位血流量↓↓)41.水肿首先出现于身体低垂部位,提示发生了: 心性水肿42.区分漏出液和渗出液的主要依据是水肿液的: 蛋白质含量43.下述哪项不会导致肾小球滤过率(GFR)下降: 肾小球囊内压下降44.下列有关钾跨细胞转移因素的叙述,哪项是错误的?细胞外液钾离子浓度升高可直接抑制Na+-K+-ATP酶活性45.下述哪项不是高钾血症的原因: 胰岛素过量使用46.高钾血症是指血清钾浓度高于: 5.5mmol/L47.下列哪一项不是低钾血症的原因: 代谢性酸中毒48.引起低钾血症最主要的原因是: 钾丢失过多49.某手术患者术后禁食7天,仅从静脉输入大量的5%葡萄糖维持机体需要,此患者最易发生:低钾血症50.下面关于肾外途径过度失钾的原因,哪一项是错误的?长时间使用速尿等利尿剂51.过量使用胰岛素产生低钾血症的机制是: 跨细胞转移,细胞摄钾增多52.低钾血症时,血清钾浓度低于: 3.5mmol/L53.高钾血症对机体最危险的影响是: 心室纤颤54.碱中毒患者尿液呈酸性,提示存在: 低钾血症55.急性轻度低钾血症对神经肌肉的影响是: 兴奋性下降,肌肉松弛无力56.急性低钾血症对心肌生理特性的影响是兴奋性传导性自律性收缩性B. ↑ ↓ ↑ ↑或↓(严重缺钾)57.低钾血症对机体的影响,不包括:去极化阻滞58.引发高钾血症最重要的原因是: 肾排钾障碍59.高钾血症对心肌生理特性的影响是兴奋性传导性自律性收缩性C. 轻症↑,重症↓ ↓ ↓ ↓60.高钾血症患者尿液为: 反常性碱性尿二、名词解释1.低渗性性脱水其特点是:失H2O<失Na+ ;血清Na+浓度<130mmol/L;血浆渗透压<280mmol/L;细胞外液量减少,细胞内液量无明显减少。

疾病发生的核心规律任何疾病都是有原因的,但是仅仅有原因是不够致病的。

疾病的发生还需要一定的条件,原因是在一定的条件下发挥致病作用,就像寒冷、过度疲劳、免疫力低下等条件,能够使机体在接触感冒病毒后容易发病,在这里条件起重要作用。

但是无论条件如何重要,如果只具备条件而没有原因,相应的疾病就不会发生,有时同一因素对一类疾病说是原因,而对另一疾病是条件,例如营养不足是营养不良的原因,而营养不足使机体抵抗力低下,又是一些疾病发生的条件,如感冒发生的重要条件之一,就是机体抵抗能力低下。

因此,正确认识和区别疾病的原因和条件在疾病发生发展中的作用,对于预防疾病有重要意义。

疾病发生的共同规律是:第一,调节功能失去平衡。

身体在各种不断变化的内外环境因素作用下,通过各种反应的调节作用,使各个器官系统的功能和新陈代谢保持在正常范围内,保持内环境的相对稳定。

疾病是由于各种致病原因对身体的伤害,打破了身体的平衡系统,使自身调节出现障碍,从而引起相应的功能和代谢障碍,通过反馈作用,又建立新的平衡。

我们来看一个平衡被打破的例子:大家都知道北京的沙尘暴越来越严重,主要原因有两个:一是树木被砍伐太多,水土流失严重;另一个是人口不断增加,环境污染严重。

这两个原因,导致了自然界生态严重失衡,于是沙尘暴产生了,并且越来越严重。

人体也是同样的系统。

胃口好,补充的材料多;胃口差,补充的材料少。

如果消耗得多补充得少,身体需要的健康材料不足,而身体的消耗仍在不断地进行,就犹如树木被不断地砍伐。

我们在吃进去营养的同时,也吃进去了身体不需要的材料,这些身体不需要的材料,就成了身体的负担,如果不及时排出去,相当于环境污染。

人体需要的健康材料不足,反应不能有效进行,同时身体的负担又过重。

这就是营养不均衡,毒素又太多,导致体内系统失去平衡,引起身体往疾病方向反应,身体就会生病。

第二,因果转化规律。

因果转化规律是疾病发生发展的基本规律之一,指在原始病因作用下,机体发生的一些变化又可能转化为新的病因,引起新的变化,而后者再转化:为原因,再引起新的变化,如此病因与结果交替作用,形成一个螺旋式的发展过程。

疾病发生的一般机理和基本规律疾病是人类生存中不可避免的一部分,它们是由于人体内部的某些原因而导致的,这些原因可能是心理、生理、环境等各种因素的影响。

因此,了解疾病发生的机理和规律是非常重要的,这有助于我们制定合理的预防和治疗措施。

在本文中,我们将探讨一些关于疾病发生的一般机理和基本规律。

首先,疾病发生的机理可以分为内源性和外源性两种。

内源性机理是由于人体内部紊乱或失调所导致的,例如遗传因素、先天性缺陷、代谢异常和免疫系统异常等。

外源性机理是由外界因素引起的,例如病毒、细菌、真菌等微生物、化学物质和物理因素等。

其次,疾病的发生与人体的生理结构、功能有着密切的关系。

人体内的各个系统是相互依存、相互调节的,它们在疾病发生和发展中也相互作用。

例如,血液循环系统与呼吸系统、消化系统等都有着紧密的联系,它们之间的紊乱会导致血液循环障碍和器官功能失调等。

另外,疾病的发生也与人体的心理状态密切相关。

研究表明,压力、焦虑、抑郁等负面情绪能够降低人体的免疫力和抵抗力,从而增加身体患病的风险。

另外,长期受到压力等心理刺激也会引起身体内的激素分泌失调,导致许多疾病的发生。

发生疾病的基本规律是多因素综合作用的结果。

与单一因素或单一机理有关的疾病是十分罕见的,很多疾病的发生是由多种因素的综合作用而导致的。

例如,癌症的发生不仅与吸烟、饮食结构、环境污染等生活习惯有关,也与基因突变、免疫系统失调等因素密切相关。

此外,疾病发生的进程也具有一定的规律性。

一般而言,疾病的发生分为前期、病程和后期三个阶段。

前期是指疾病发生前的潜伏期,此时疾病还未表现出来,但患者的身体已经受到了影响。

病程是指疾病的发展过程,此时疾病已经在患者身体内体现出来,且症状逐渐加重。

后期是指患者逐渐恢复健康的过程,这一阶段通常需要一定的治疗和自身修复能力。

总之,疾病发生的机理和规律是多方面的,我们需要综合考虑多种因素,制定相应的预防和治疗方案。

此外,我们还需要关注心理健康,控制自身情绪,保持良好的生活习惯,从而预防疾病的发生。

疾病发生的规律介绍疾病发生的规律是指疾病在时间和空间上的分布和变化规律,研究疾病发生的规律有助于预防和控制疾病的发生和传播。

疾病的发生规律受到多种因素的影响,包括环境因素、遗传因素、个体行为等。

在本文中,我们将深入探讨疾病发生的规律及其相关要素。

主要内容疾病的季节性变化•季节性变化是疾病发生规律的重要表现形式之一。

一些疾病在特定季节容易发生,如流感在冬季高发,登革热在夏季高发。

这与气候变化、季节性病原体传播有关。

•疾病在不同季节发生的原因可以是气温变化、湿度变化、风向变化等。

例如,冬季寒冷干燥,易导致呼吸道感染病例增加。

而夏季高温潮湿,有利于蚊子滋生,增加了蚊媒传播的疾病的发生。

•针对疾病的季节性变化,可以采取相应的预防和控制措施。

例如在流感高发季节,人们可以增强自身免疫力,勤洗手、多通风等。

疾病的地域分布•疾病的地域分布受到地理环境、经济发展水平、卫生条件、人口密度等因素的影响。

例如,热带地区更容易发生寄生虫病,工业化程度高的地区更容易发生慢性非传染性疾病。

•疾病在地域上的分布还可能受到发病原因的影响。

例如,与饮食结构有关的疾病在不同地区的发生情况可能有所不同。

•针对疾病的地域分布,可以根据不同地区的特点采取相应的预防和控制措施。

例如,在疟疾高发地区可以加强蚊虫防控措施,提高人们的健康意识。

疾病的年龄分布•不同疾病在不同年龄段的人群中发生的比例不同。

例如,婴幼儿更容易患有传染性疾病,老年人更容易患上慢性非传染性疾病。

•年龄分布的差异可能与人群的免疫力、生活方式、环境暴露等因素有关。

例如,婴幼儿免疫系统发育不完全,抵抗力相对较弱,易受到病原体的侵袭。

•针对疾病的年龄分布,可以根据不同年龄段人群的特点制定相应的预防和控制策略。

例如,针对婴幼儿的疫苗接种计划,针对老年人的健康教育等。

疾病的流行病学特征•疾病的流行病学特征是指疾病在人群中传播和流行的规律。

流行病学研究可以揭示疾病的暴发原因、传播途径等重要信息,有助于制定疾病的预防和控制策略。

病理生理学Pathophysiology2第三节发病学发病学主要研究疾病发生、发展过程中的一般规律和共同机制⏹自稳调节紊乱⏹因果交替⏹损伤与抗损伤⏹局部与整体⏹神经机制⏹体液机制⏹细胞机制⏹分子机制一般规律共同机制疾病概论疾病概论一、疾病发生发展的一般规律⏹自稳调节紊乱⏹因果交替⏹损伤与抗损伤⏹局部与整体3疾病概论(一)自稳调节紊乱疾病发生的基本环节:病因通过其对机体的损害性作用而使体内神经内分泌网络调节体系某一方面发生紊乱,继而通过连锁反应引起生命活动障碍。

如:糖尿病的血糖代谢调节紊乱高血压患者的血压调节失衡4疾病概论(二)因果转化⏹原始病因使机体某一部分发生损害后,这种损害又可作为发病学原因而引起另一些变化。

⏹因果不断交替,推动疾病发展。

56机械暴力大出血血容量↓血压↓心输出量↓交感神经(+)血管收缩组织缺氧缺氧酸中毒微循环淤血回心血量↓心肌收缩力↑心率↑出血↓恶性循环良性循环输血、输液血管活性药物纠正酸中毒休克死亡疾病概论7(三)损伤与抗损伤应激原毒物致病微生物自由基创伤出血免疫屏障应激修复凝血解毒抗氧化在疾病过程中,损伤与抗损伤相互依存又相互斗争的复杂关系,是推动疾病发展的基本动力。

疾病概论8疖、痈(四)局部和整体糖尿病败血症疾病概论疾病概论疾病发生发展的一般规律⏹自稳调节紊乱⏹因果交替⏹损伤与抗损伤⏹局部与整体9。

病理生理学填空题之迟辟智美创作第二章疾病概论1.生物性因素的致病作用与其侵入机体的、、以及的能力有关.2.疾病发展的一般规律包括、和.3.疾病发展过程年夜致可分为四期:、、、.4.在疾病的发生中,病因是赋予该病的因素,它决定疾病的;条件是疾病发生的因素,自己不能引起疾病,但却可疾病的发生.5.疾病最终的转归有和两种形式.第三章水、电解质代谢紊乱1.细胞外液含量最多的阳性电解质是,其血清正常浓度是.2.正常成人体液量约占体重的,血浆约占体重的.3.根据细胞外液渗透压的变动,脱水可分为性脱水、性脱水和性脱水.4.引起低钾血症的基来源根基因有、、.5.引起高钾血症的基本病因有、、.6.循环血量减少时,肾血流量减少,可激活系统,使醛固酮分泌.7.细胞外液渗透压增高时,可安慰感受器,使ADH释放,肾脏重吸收8.高渗性脱水早期,通过、、等代偿,可使细胞外液获得弥补,血容量减少不明显.9.低渗性脱水早期,通过、、等代偿,可使细胞外液恢复等渗,使细胞外液容量.10.炎性水肿渗出液的特点是、、.11.过多液体在或中积累称为水肿,当内液体过多积聚称为积水.12.右心衰可招致水肿,左心衰可招致水肿,这两类水肿共同的发病环节是.13.肾性水肿发病机制的中心环节是及由此引起的.14.原发性肾排出钠、水量减少见于肾脏原发性疾病,如急性肾小球肾炎时,减少,而肾小管减少,故引起.15.肾血流重分布是指在病理情况下,呈现明显减少,有所增加、使钠、水重吸收增加.16.水肿时机体主要有害效应有和.17.肺水肿是指有过多液体积累和(或)溢入内.18.全身性水肿的分布特点与以下因素有关;;.第四章酸碱平衡紊乱1.正凡人动脉血液pH值维持在,主要取决于与的浓度比,正常时为.2.正常机体对酸碱平衡的调节机制包括作用、的调节作用、的调节作用和的调节作用.3.肾脏调节酸碱平衡的机制是、和.4.碳酸氢盐缓冲系统在细胞外液由构成,在细胞内液由构成.5.非碳酸氢盐缓冲系统包括缓冲对、缓冲对及缓存对.6.呼吸性酸中毒的特征是.血浆可代偿性.7.呼吸性碱中毒的特征是.血浆可代偿性.8.代谢性酸中毒患者可呈现中枢神经系统抑制症状,这与脑组织缺乏及增多有关.9.在纯真性酸碱紊乱中,血浆HCO3-浓度升高见于中毒及中毒.10.在纯真性酸碱紊乱中,血浆HCO3-浓度降低见于中毒及中毒.11.在纯真性酸碱紊乱中,PaCO2浓度升高见于中毒及中毒.12.在纯真性酸碱紊乱中,PaCO2浓度降低见于中毒及中毒.13.失代偿性代谢性酸中毒时,血浆pH ,AB ,BB ,BE,PaCO2,血K+.14.代谢性酸中毒时中枢神经系统功能被,心肌收缩力,血管对儿茶酚胺的敏感性.15.急性呼吸性酸中毒时,机体的主要代偿方式为和,慢性呼吸性酸中毒时,机体的主要代偿方式为.16.碱中毒时,神经肌肉应激性,主要时由于血浆浓度降低的结果.第五章缺氧1.根据缺氧的原因和血氧变动可将缺氧分为四种类型:、、、.2.低张性缺氧的原因包括、、此种缺氧又称.3.血液性缺氧的原因包括:、、.4.碳氧血红卵白颜色呈,高铁血红卵白颜色呈.5.缺氧引起的代偿性心血管反应主要暗示为、、及.6.缺氧引起血液系统的代偿反应主要暗示为和.7.影响机体对缺氧耐受性的因素是和.8.急性缺氧时机体最重要的代偿反应是和,慢性缺氧主要靠和以适应慢性缺氧.9.缺氧性细胞损伤主要暗示为、和的变动.10.严重缺氧细胞损伤时,细胞内外离子的变动为:钠离子流增加,钾离子流增加,钙离子流增加.11.慢性缺氧引起红细胞和血红卵白含量增加的主要机制为.第六章发热1.目前已发现的EP有、、、.2.发热的过程年夜致分为三期即期、期和期.3.发热中枢介质可分为和两类.4.发热体温上升期,体温调节中枢调定点,此时产热,散热,产热散热.5.发热高峰期与上升的相适应,与在较高水平上坚持相对平衡.6.体温下降期中心温度调定点水平,散热,产热.7.发热中枢的正调节物质有、、、和;负调节物质有、和等.第八章细胞增殖和凋亡异常与疾病1.细胞死亡的基本模式是和两种.2.细胞凋亡过程的三个阶段是、和.3.细胞凋亡时,核DNA裂解成bp或其整数倍长度的片断,电泳时呈,而细胞坏死时DNA随机降解,电泳时呈.4.细胞凋亡相关因素可分为和两年夜类.5.细胞凋亡相关基因根据功能可分为、和三年夜类.6.凋亡细胞特征性的形态学变动为,特征性的生物化学变动为.7.细胞凋亡时DNA的片段化是由执行的,细胞结构卵白的水解是由执行的.8.细胞凋亡时主要的生化改变是、和.9.细胞凋亡重要的生理作用是、、.10.凋亡失调包括、和三种.第九章应激1.应激原可粗略的分为、、三年夜类.2.心理社会因素作为应激原可引起或应激.3.应激的全身性反应有和,其中前者最主要的变动为和.4.蓝斑-交感-肾上腺髓质系统的基本组成单位为脑干的和,蓝斑作为该系统的中心位点,上行主要与有密切的往返联系,下行则主要至.5.下丘脑-垂体-肾上腺皮质激素系统轴的基本组成单位为、和,作为该轴的中枢位点,上行主要与、、有广泛的往返联系,下行则主要通过促肾上腺皮质激素释放激素与和进行往返联系和调控.6.应激时糖皮质激素年夜量分泌对机体的广泛呵护作用暗示在、、、、.7.急性期反应卵白的主要生物学功能有、和.8.全身适应综合症可分为、、三期.第十章缺血-再灌注损伤1.缺血-再灌注损伤的机制主要有,,.2.缺血与再灌注时氧自由基发生过多的可能机制有,,,.3.自由基对细胞遗传物质的毒性作用主要暗示为、或,这种作用80%由所引起.4.缺血与再灌注时钙超载的可能机制有、、、.5.中性粒细胞介导缺血-再灌注损伤的主要暗示为,.6.缺血与再灌注时能量代谢障碍的暗示形式,.7.自由基可与、、等细胞成份发生反应,招致细胞结构和功能的受损.8.影响缺血-再灌注损伤发生发展的罕见因素为、、、.第十一章休克1.休克的最主要特征是,以致组织细胞发生继发性损伤,致使功能代谢发生严重障碍.2.休克进展期的主导环节是,微循环变动主要有,,,微循环处于灌入多而流出少的状态,使有效循环血量,血压.3.休克时细胞膜受损的原因包括,,,等.4.休克时最多见的酸碱平衡紊乱是,其主要发生机制是.5.实现有效微循环灌流的基础是,,.6.当失血、烧伤或创伤造成或因剧烈呕吐、腹泻引起时,易招致性休克的发生.7.休克晚期病情进一步恶化,这主要是因为和.8.休克时细胞代谢障碍暗示为、、.第十二章凝血与抗凝血平衡紊乱1.DIC是以被激活,为发病共同通道,以为特征的病理过程.2.DIC分为三期:期,期和期.3.出血开始于DIC的期,而微血管最早形成于期.4.被激活是触发内源性凝血过程的开始步伐;而是触发外源性凝血过程的开始步伐.5.红细胞受损可释放及,介入DIC的形成.6.FDP具有作用,作用及的作用,从而引起出血.7.DIC病人的特征性暗示是、、、.8.引起DIC最罕见的原因是.第十三章心功能不全1.心力衰竭时,心脏泵功能降低可引起心输出量减少,招致动脉系统、静脉系统.2.心肌收缩功能降低的主要机制是、、.3.心室舒张功能异常招致心力衰竭的机制为、、、.4.心肌肥年夜有两种形式,即和.5.高血压可以招致心脏左室负荷增加,使心肌肌节增生,最终招致心肌肥年夜.6.二尖瓣关闭不全可以招致心脏左室负荷增加,是心脏肌节增生,最终招致心肌肥年夜.7.心肌肥年夜主要是心肌细胞的结果,单位重量肥年夜心肌的收缩性,心脏总的收缩力.8.心力衰竭时,体循环淤血和血流速度减慢可引起缺氧,肺淤血和水肿又可引起缺氧.9.酸中毒可抑制心肌收缩性,其主要机制是、、.10.引起慢性心力衰竭的主要原因有,如、;如、.11.心力衰竭时机体的代偿活动主要有包括、、、;心脏外代谢,包括、、、.12.左心衰竭时肺呼吸功能的变动主要暗示为,其形式有、、.13.严重左心衰竭病人常采用体位,以此减轻.主要机制有;.14.心力衰竭亦称,是由于心肌原发性或继发性功能障碍,使降低,以致不能满足机体需要的病理过程.第十四章肺功能不全1.完整的呼吸功能包括、和,呼吸衰竭通常是指功能严重障碍.2.中央性气道阻塞位于胸外,吸气时气道阻塞,呼气时气道阻塞,故患者暗示为性呼吸困难.3.中央性气道阻塞位于胸内,吸气时气道阻塞,呼气时气道阻塞,故患者暗示为性呼吸困难.4.根据主要发病机制的分歧,可将呼吸衰竭分为和性呼吸衰竭.5.影响气道阻力的主要因素是,生理情况下80%的气道阻力在的气管和支气管.生理性肺泡通气血流比值是,自肺底到肺尖的变动为6.ARDS是典范的型呼吸衰竭.临床暗示以和为特点,其血气变动特点是PaO2,PaCO2.7.呼吸衰竭招致机体各系统功能代谢障碍的主要因素是和.第十五章肝功能不全1.肝性脑病是继发于的以为主的综合症.2.肝性脑病时血氨升高的原因有和.3.血氨升高对脑组织的毒性作用有、、.4.引起肝性脑病的假性神经递质主要指和.5.假性神经递质的与正常神经递质和相似,但其要弱很多.6.肝性脑病时血浆氨基酸比值异常,主要暗示在减少,而增多.7.诱发肝性脑病最罕见的诱因是,其机制为.8.肝细胞损害招致肝功能障碍主要暗示在、、、、.9.肝性腹水的发生机制有、、、.第十六章肾功能不全1.肾前性因素和肾后性因素引起急性肾功能衰竭的早期属于肾功能衰竭,若病因继续存在,最终发展为肾功能衰竭.2.急性肾功能衰竭的主要代谢变动有、和,大都患者变动为.3.少尿型急性肾功能衰竭的发病过程一般可分为三期,分别为、、,其中危险阶段为.4.慢性肾功能衰竭的发展过程有四个阶段:、、和.5.肾脏的生理功能包括、和.6.休克早期由于可发生性肾衰.7.急性肾衰少尿期,血电解质变动特点是:血钾、血钙、血磷.8.肾小球过滤功能障碍暗示在:、、、.9.慢性肾功能衰竭最罕见的发病原因是.。

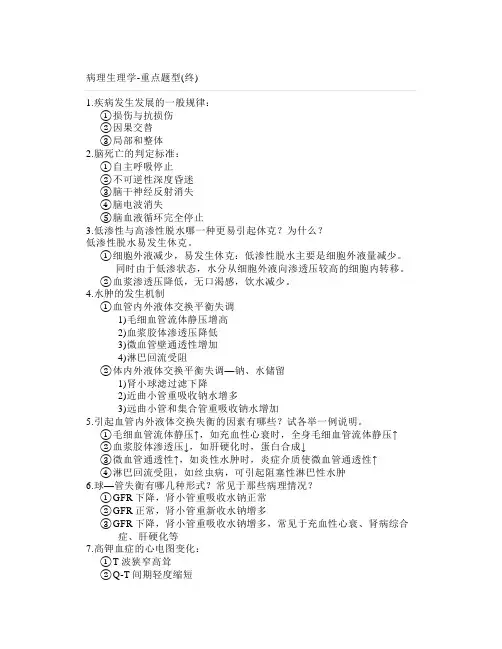

病理生理学-重点题型(终)1.疾病发生发展的一般规律:①损伤与抗损伤②因果交替③局部和整体2.脑死亡的判定标准:①自主呼吸停止②不可逆性深度昏迷③脑干神经反射消失④脑电波消失⑤脑血液循环完全停止3.低渗性与高渗性脱水哪一种更易引起休克?为什么?低渗性脱水易发生休克。

①细胞外液减少,易发生休克:低渗性脱水主要是细胞外液量减少。

同时由于低渗状态,水分从细胞外液向渗透压较高的细胞内转移。

②血浆渗透压降低,无口渴感,饮水减少。

4.水肿的发生机制①血管内外液体交换平衡失调1)毛细血管流体静压增高2)血浆胶体渗透压降低3)微血管壁通透性增加4)淋巴回流受阻②体内外液体交换平衡失调—钠、水储留1)肾小球滤过滤下降2)近曲小管重吸收钠水增多3)远曲小管和集合管重吸收钠水增加5.引起血管内外液体交换失衡的因素有哪些?试各举一例说明。

①毛细血管流体静压↑,如充血性心衰时,全身毛细血管流体静压↑②血浆胶体渗透压↓,如肝硬化时,蛋白合成↓③微血管通透性↑,如炎性水肿时,炎症介质使微血管通透性↑④淋巴回流受阻,如丝虫病,可引起阻塞性淋巴性水肿6.球—管失衡有哪几种形式?常见于那些病理情况?①GFR下降,肾小管重吸收水钠正常②GFR正常,肾小管重新收水钠增多③GFR下降,肾小管重吸收水钠增多,常见于充血性心衰、肾病综合症、肝硬化等7.高钾血症的心电图变化:①T波狭窄高耸②Q-T间期轻度缩短③P波压低、增宽或消失④P-R间期延长⑤QRS综合波增宽8.钾代谢与酸碱平衡的关系:①低血钾症可引起代谢性碱中毒,同时发生反常性酸性尿。

1)细胞外液K+浓度减少,细胞外液H+内移2)肾小管上皮细胞内K+浓度降低,H+浓度增高②高血钾症可引起代谢性酸中毒,同时出现反常性碱性尿。

1)细胞外液K+浓度升高,细胞内液H+外出2)肾小管上皮细胞内K+浓度升高,H+浓度减低9.代谢性酸中毒对心血管系统的影响①室性心律失常:与高血钾有关重度高血钾可造成致死性心律失常和心脏骤停②心肌收缩力降低:竞争性抑制Ca2+与心肌肌钙蛋白结合;影响Ca2+内流;影响心肌细胞肌浆网释放Ca2+③血管系统对儿茶酚胺的反应性降低10.呼吸性酸中毒对中枢神经系统的影响可出现肺性脑病,出现各种神经、精神症状,其机制:①PaCO2使脑脊液pH降低,发生脑细胞酸中毒②PaCO2使脑细胞血管扩张,脑血流量增加,颅内压增高11.缺氧的原因、分类在血红蛋白正常的人,发绀与缺氧同时存在,可根据发绀的程度大致估计缺氧的程度。

第一章疾病概论内容要点(一)健康与疾病1、健康正确理解健康的概念,首先是要建立:“生物-心理-社会医学模式”的观念。

健康的基本标准包括:身体健康、心理健全和社会适应能力强。

2、疾病指机体在一定条件下,由病因作用,机体稳态自调节发生紊乱而导致的异常生活过程。

其主要特征是内环境紊乱和生命活动障碍;由病因引起的,没有病因的疾病是不存在的;是损伤与抗损伤斗争的过程;是一个过程,具有自身的一般规律。

3、亚健康介于健康与疾病之间的“第三状态”,即机体处于非病、非健康的状态,可以向健康和疾病转化。

亚健康概念的建立对于早期预防疾病,提高人群健康水平具有积极的意义。

(二)病因学1、病因引起疾病的必不可少的特异性的,并决定疾病特征的因素。

病因在所有疾病发生中起决定作用,必不可少的,没有病因就没有疾病的发生;不同疾病各有其特征性变化,这种疾病的特征是由病因所决定的。

要注意与疾病的条件、诱因和危险因素的区别与联系。

2、疾病发生的条件:疾病发生的条件不能直接引起疾病发生,但可以影响疾病的发生、发展和结局。

其影响作用包括:促进或防止疾病发生发展两方面的作用。

疾病的诱因是指促进或加速疾病发生发展的因素。

而疾病的危险因素与疾病发生密切关系,目前还无法确定其是病因还是条件的一类因素的统称。

(三)发病学1、疾病发生发展的一般规律:任何疾病都有其特定发生、发展规律,疾病发生发展的一般规律主要是指各种疾病过程中一些普遍存在的共同的基本规律。

疾病发生的普遍规律包括:损伤与抗损伤、因果交替和局部与整体规律。

损伤与抗损伤规律阐明疾病的发生发展是由损伤与抗损伤的矛盾斗争所推动,矛盾双方力量对比决定疾病的发展和转归,损伤与抗损伤是可以相互转化的。

因果交替规律认为疾病在原始病因作用下,机体发生结构或功能变化,这些变化结果又作为病因引起另一结果,从而形成因果循环交替,并贯穿于疾病发生发展的全过程。

局部与整体规律揭示任何疾病都有局部表现和全身反应,局部和整体互相影响和制约。

中医的发病学认为,疾病在“正邪相争”、“正不胜邪”的发生、发展过程中,由于邪气侵入机体有其一定的途径,“正”与“邪”两者之间的力量对比亦有其盛衰消长的变化,因此在整个疾病的发生发展过程中就产生了各个不同的发展阶段,而在发病途径、病变部位以及疾病的传变等方面,都存在着发生、发展的一般规律。

发病途径及病变部位中医发病学认为,疾病的发生途径,大致有如下几方面:1.病由外入:主要是指病邪由外侵袭机体。

其侵袭途径则有由皮毛而经络而脏腑,或由口鼻而入及染易等方面。

所谓病邪由皮毛而侵袭机体:即如《素问·调经论·皮部论》所论:“风雨之伤人也,先客于皮肤,传入于孙脉,孙脉满则传入于络脉”,“络脉满则注于经脉,经脉满则入舍于脏腑也”。

伤寒病的“六经传变”,即是由表入里,由皮毛而经络入脏腑而发病,并以太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴顺序进行传变。

所谓病邪由口鼻而入:此即是温热病的发病途径,即如叶天士《温热论》所谓“温邪上受,首先犯肺”之类,包括了现代临床常见的多种呼吸道或消化道传染病的传染途径在内。

所谓“染易”发病:即病邪传染互易于人,说明传染之邪为病,与伤于风寒之邪为病不同,其最大的区别就是可以相互“染易”,甚至造成流行。

“染易”发病,一般可归纳为空气相染、饮食相染及接触相染等途径。

同时,古代医家还认识到能够影响染易的因素,除了疫病病邪致病毒力的强弱、正气的盛衰外,还与气候的反常有关。

2.病由内生:主要是指精神刺激、饮食、房室、劳逸所伤,以及年老体衰等因素作用于机体,导致机体对周围环境的适应能力低下,从而使脏腑组织阴阳气血的功能发生失调、紊乱或减退,因而导致病由内生。

如《灵枢·口问》说:“阴阳喜怒,饮食居处,大惊卒恐,则血气分离,阴阳破败,经络厥绝,脉道不通,阴阳相逆,卫气稽留,经脉空虚,血气不次,乃失其常。

”3.外伤致病:主要即是指跌仆、刀枪、虫兽伤等意外损伤,则可使机体皮肉、经络破损,气血亏耗,同样亦可以导致脏腑组织阴阳气血功能紊乱而发病。

病理生理学pathophysiology生理学病理生理学生理学病理生理学研究对象不同正常机体患病机体正常机体患病机体病理学病理生理学研究角度不同功能代谢形态形态功能代谢第一章绪论(Introduction)北大医学部病生理教研室王瑾瑜一、病理生理学的任务、性质与内容任务学科性质内容(一)任务研究疾病发生、发展的规律与机制研究患病机体的功能、代谢的变化和原理探讨疾病的本质为疾病的防治提供理论和实验依据(二)学科性质综合性边缘学科沟通基础与临床的桥梁学科 理论性与实践性较强的学科(三)内容(General concept of disease) 1.疾病概论中(病因学和发病学)的普遍规律。

疾病的概念、疾病发生、发展中(病因学和发病学)的普遍规律。

2.基本病理过程(Fundamental pathological process)多种疾病中可能出现的共同的、成套的功能、代谢和结构的变化。

基本病理过程与疾病的关系3.系统病理生理学(systemic pathophysiology)主要系统的某些疾病在发生、发展过程中可能出现的一些常见而共同的病理过程。

风湿性心脏病肺源性心脏病高血压性心脏病缺血性心脏病二、主要研究方法1.动物实验(Animal study)在动物身上复制类似人类疾病的模型 动物的自发性疾病临床观察临床检查和实验研究2.临床研究(Clinic study)三、病理生理学发展简史三、实验病理学(19世纪,Claude Bernard,法国)病理生理学(1879,俄国)问题:•什么是基本病理过程?疾病概论第二章(General concept of disease)疾病概论:疾病的概念、疾病发生、发展和转归的普遍规律和机制。

第一节健康与疾病(Health and disease)se?Is h ealt h si mp ly the abs enc e o f di seaCase studyMan, 35 years old, overweight, often anxious, smokes several packs of cigarettes and drinks three or more times a day.Man, 35 years old, relaxed and confident, does not smoke, drinks alcohol rarely and exercises regularly.Both people pass all laboratory tests andare declared free of disease.Question: Are they equally healthy?一、健康的概念(Concept of health)二、疾病的概念(Concept of disease)第二节病因学(Etiology)一、疾病发生的原因(Etiological factors)(一) 概念(Concept of etiological factors)(二) 病因分类(Classification of etiological factors)1. 生物性因素(biological factors)病原微生物和寄生虫病原微生物和寄生虫全世界每年死亡人数的1/3缘于感染性疾病致病作用与其致病力/数量/侵袭力等有关2. 理化性因素物理性因素(physical factors)物理性因素(physical factors)(physical and chemical factors)机械力温度气压电流电离辐射外伤、骨折冻伤、烧伤、中暑高山病、潜水员病电击伤放射伤化学性因素(chemical factors)强酸、强碱、化学毒物、动植物毒素“反应停”儿童(海豹肢)3.营养性因素(nutritional factors )Nutritional deficiencyNutritional excess4.遗传性因素(hereditary factors)5.先天性因素(congenital factors)Fetal alcohol syndrome6.免疫性因素(immunological factors)7. 精神、心理、社会因素(psychological and social factors)忧郁、焦虑、悲伤、恐惧、精神创伤应激性溃疡、高血压二、疾病发生的条件(Precipitating factor of disease)诱因(predisposing factor)病因机体问题:•什么是健康?•什么是疾病?•什么是病因?什么是条件?二者关系如何?(Pathogenesis )第三节发病学一、疾病发生发展的一般规律(General rules of disease development)(一) 损伤与抗损伤的斗争(Damage and anti-damage responses)(二) 因果交替规律(The reverse of cause-result in disease process)大失血心输出量↓(发病学原因) (结果)良性循环组织缺氧机械创伤大失血心输出量↓(发病学原因) (结果)微动脉微静脉收缩回心血量↓↓死亡恶性循环交感-肾上腺髓质系统兴奋微循环淤血(三) 局部和整体(Part and whole)神经、体液局部整体(The basic mechanisms of disease) 1. 神经机制(neural mechanism)2. 体液机制(humoral mechanism)3. 细胞机制(cellular mechanism)4. 分子机制(molecular mechanism)二、疾病发生的基本机制血液分泌细胞即是靶细胞整体水平细胞水平分子水平研究疾病时功能代谢的变化及其发生机制器官水平问题:•疾病发生发展的一般规律有哪些?•疾病发生的基本机制是什么?。

简述疾病发生的一般机理和基本规律

疾病发生的一般机理和基本规律是指疾病发生的原因与病人个体、环境等多种因素之间的关系。

一般来说,疾病的发生是由多种因素共同作用导致的,其中包括遗传因素、环境因素、生活方式和营养状况等。

1. 遗传因素

遗传因素是指由父母遗传给子女的基因缺陷或疾病基因,如血友病、脑萎缩症等,这些疾病通常都是由一种基因的突变引起的。

2. 环境因素

环境因素包括污染物、气候、自然灾害和工作、生活环境等方面对人体的影响。

这些因素可以影响人体各个系统的健康状况,如呼吸系统疾病、肝病、生殖系统问题等。

3. 生活方式

生活方式包括饮食、运动、吸烟、酗酒、药物使用等方面的习惯。

健康的生活方式可以预防和控制很多疾病,而不良的生活方式则会增加患上肥胖、糖尿病、高血压、冠心病等疾病的风险。

4. 营养状况

营养状况与身体健康密切相关,人体的能量、蛋白质、维生素、矿物质等营养元素缺乏会导致多种健康问题,如免疫力下降、贫血、口腔疾病等。

疾病发生的基本规律是在人体内外环境因素的影响下,人体各种组织器官失去平衡状态,超出机体的适应能力和代谢调节机制,产生病理变化,最终导致生理和心理功能异常,表现为不同的临床症状和体征。

疾病发展常常具有潜伏期、起病期、稳定期和恢复期等不同阶段。

掌握疾病发生机理和规律,对预防和控制疾病,保持身体健康具有重要意义。

疾病发展的规律

疾病发展的规律是指疾病在人群中的传播和演化过程中,所呈现出来的一些普遍规律和特点。

以下是几种常见的疾病发展规律:

1. 传染性规律:传染病在人群中的传播具有一定的规律,通常会出现一个传播过程,称为传染链。

传染链通常包括感染源、传播途径和易感人群。

疾病传播的速度和方式取决于病原体的传播途径、人群密度、个体免疫力等因素。

2. 流行病学规律:疾病在人群中的流行往往会呈现出一定的季节性或周期性。

例如,许多呼吸道感染病毒(如流感病毒)在冬季传播更为频繁。

流行病学研究可以通过对疾病的时空分布和传播途径的调查研究,揭示出疾病发展的规律。

3. 演变规律:许多疾病在演化过程中会产生变异,导致不同的血统或菌株产生。

这些变异可能会影响疾病的传播力、临床表现以及对药物的敏感性。

例如,流感病毒常常会发生抗药性的变异,导致疫苗的疗效下降。

4. 免疫规律:人体经过感染或疫苗接种后,会产生免疫力以抵抗疾病。

但免疫力可能会随着时间的推移而下降,需要进行定期的免疫接种或补充免疫。

此外,个体之间的免疫水平也会存在差异,这将影响疾病在人群中的传播和发展。

总的来说,疾病发展的规律是由病原体的传播特点、人群因素、

环境因素以及免疫力等多个因素综合作用的结果。

了解和研究这些规律可以帮助人们更好地防控和治疗疾病。

疾病发生发展的一般规律

疾病发生发展的一般规律可以归纳为如下几个阶段:

1.健康阶段:身体处于正常状态,没有出现明显的生理或心理问题。

2.前兆阶段:身体出现一些不适症状,如头痛、疲劳、食欲减退等,但还没有明显的疾病表现。

3.发病阶段:疾病开始出现明显的症状和体征,如发热、咳嗽、胃部不适等。

4.高峰阶段:疾病症状和体征达到最高峰,可能会出现严重并发症。

5.康复阶段:身体开始逐渐恢复,症状和体征逐渐减轻。

6.后遗症阶段:病情已得到控制,但仍可能留下一些后遗症或长期的健康问题。

总之,不同的疾病发展过程会有所不同,但以上的一般规律可以帮助人们更好地了解和面对自己的健康问题。

疾病中的一般规律包括

一般规律是指在疾病发展和治疗过程中普遍存在的一些规律性现象。

了解这些规律有助于预防和治疗疾病,提高健康水平。

以下是常见的疾病中的一般规律:

1.病因多样性:不同的疾病有不同的病因,包括感染、遗传、环境、生活方式等多种因素。

了解病因对于防治疾病具有重要意义。

2.发病机制:疾病的发生有其内在的机制,可以是细胞的异常增殖、免疫系统的失调、代谢的紊乱等。

深入研究发病机制可以为疾病的治疗提供思路和方法。

3.发展过程:大多数疾病都有一个发展的过程,从潜伏期到临床症状出现再到病情恶化。

了解疾病的发展过程有助于及早发现和干预。

4.免疫反应:机体对于感染和病变有自身的免疫反应。

免疫系统的反应能力和适应性决定了疾病的严重程度和预后。

通过调节免疫反应可以治疗和预防疾病。

5.慢性病问题:许多疾病具有慢性过程,如心血管疾病、糖尿病、慢性肾脏病等。

慢性疾病的治疗需要长期的管理和维持,包括药物治疗、生活方式改变等。

6.预防意识:预防是疾病防治的重要环节。

尽早发现、早期干预和积极进行健康管理有助于预防疾病的发生和发展。

8.治疗效果:疾病治疗的效果不仅取决于药物和治疗手段的选择,还受到患者的遵循度、生活方式、心理状态等多方面因素的影响。

总结起来,了解疾病中的一般规律对于预防、治疗和管理疾病具有重

要意义。

从病因、发病机制、发展过程、免疫反应、预防意识、个体差异、治疗效果等多个方面加深对疾病的认识,有助于提高健康水平和保持身体

健康。

疾病发生发展的一般规律

疾病发生发展的一般规律主要是指各种疾病过程中一些普通存在的共同的基本规律。

(一)损伤与抗损伤

损伤与抗损伤两者之间相互联系又相互斗争。

例如,烧伤,高温引起的皮肤、组织坏死,大量渗出引起的循环血量减少,血压下降等变化属损伤性变化,与此同时体内出现白细胞增加、微动脉收缩、心率加快、心输出量增加等属抗损伤反应。

损伤与抗损伤贯穿于疾病的全过程,双方作用力量对比,决定着疾病的发展方向和结局,当损伤性变化占优势时,病情就恶化,甚至造成死亡,反之,病情趋向缓解或痊愈。

损伤与抗损伤之间无严格的界线,有些变化可有双重作用,并且可以相互转化,例如,烧伤早期的血管收缩有助于维持动脉血压具有抗损伤意义,而持续收缩,就会加重组织器官的缺血、缺氧,甚至造成组织的坏死和器官的功能障碍。

(二)因果交替

因果转化是指在原始病因作用下,机体发生某种损伤性变化,这种变化一方面作为结果,同时又作为新的原因引起新的变化,原因、结果交替出现,互相转化,推动疾病的发展,现以外伤性急性大出血为例:

大出血→血容量减少、血压下降→反射性小血管收缩→组织缺氧→微循环淤血→回心血量锐减→心输出量减少→加重组织缺氧→大量血液瘀积在微循环内→心输出量进一步减少…如此循环,致使每一次因果转换均可使病情进一步恶化。

疾病中因果交替规律的发展,常可形成恶性循环(viciouscycle),从而使疾病不断恶化、直到死亡。

但如经过恰当的治疗,在疾病的康复过程中也可形成良性循环,从而促进机体的康复。

(三)局部与整体

任何疾病,基本上都是整体疾病,任何疾病都有局部表现和全身反应。

在疾病过程中局部与整体相互影响,相互制约。

例如,肺结核病的病变主要在肺,但一般都会出现发热、盗汗、乏力及血沉加快等全身反应。

如肺结核病变越重,全身反应也会越大,反之,肺部病变轻,全身反应也会小;另一方面,当机体抵抗力增强时,肺部病变可以局限化甚至痊愈,抵抗力下降时,肺部病变可以发展,甚至扩散到其它部位。

因此,只有正确认识疾病中局部与整体的关系,才能无误地采取有效措施。