齐桓晋文之事重点文言知识与重点句子翻译

- 格式:ppt

- 大小:459.00 KB

- 文档页数:39

齐桓晋文之事文言文翻译及注释齐桓晋文之事通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

齐桓晋文之事文言文翻译及注释是如何呢?本文是我整理的齐桓晋文之事文言文翻译及注释资料,仅供参考。

齐桓晋文之事文言文原文齐桓晋文之事作者:孟子齐宣王问曰:"齐桓、晋文之事可得闻乎?"孟子对曰:"仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎?"曰:"德何如,则可以王矣?"曰:"保民而王,莫之能御也。

"曰:"若寡人者,可以保民乎哉?"曰:"可。

"曰:"何由知吾可也?"曰:"臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。

王见之,曰:"牛何之?"对曰:"将以衅钟。

"王曰:"舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

"对曰:"然则废衅钟与?"曰:‘何可废也?以羊易之。

’不识有诸?"曰:"有之。

"曰:"是心足以王矣。

百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

"王曰:"然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

"曰:"王无异于百姓之以王为爱也。

以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?"王笑曰:"是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

"曰:"无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨也。

"王说,曰:"诗云:‘他人有心,予忖度之。

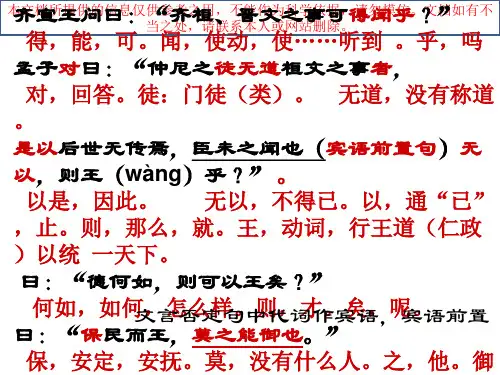

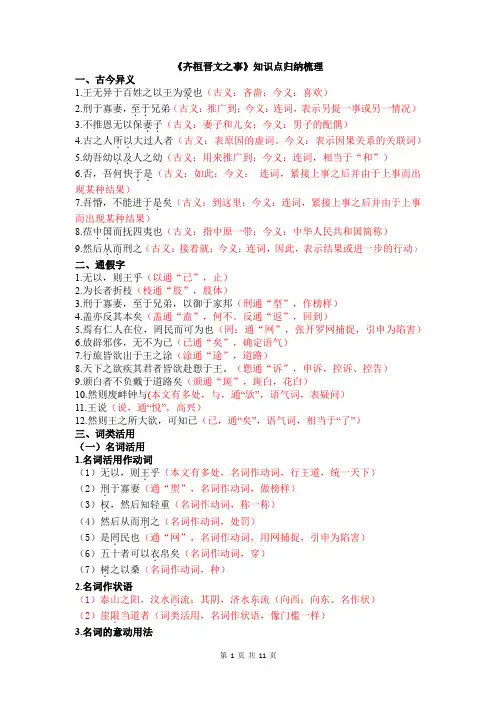

《齐桓晋文之事》知识点归纳梳理一、古今异义1.王无异于百姓之以王为爱.也(古义:吝啬;今义:喜欢)2.刑于寡妻,至于..兄弟(古义:推广到;今义:连词,表示另提一事或另一情况)3.不推恩无以保妻子..(古义:妻子和儿女;今义:男子的配偶)4.古之人所以..大过人者(古义:表原因的虚词。

今义:表示因果关系的关联词)5.幼吾幼以及..人之幼(古义:用来推广到;今义:连词,相当于“和”)6.否,吾何快于是..(古义:如此;今义:连词,紧接上事之后并由于上事而出现某种结果)7.吾惛,不能进于是..矣(古义:到这里;今义:连词,紧接上事之后并由于上事而出现某种结果)8.莅中国..而抚四夷也(古义:指中原一带;今义:中华人民共和国简称)9.然后从而..刑之(古义:接着就;今义:连词,因此,表示结果或进一步的行动)二、通假字1.无以,则王乎(以通“已”,止)2.为长者折枝(枝通“肢”,肢体)3.刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦(刑通“型”,作榜样)4.盖亦反其本矣(盖通“盍”,何不。

反通“返”,回到)5.焉有仁人在位,罔民而可为也(罔:通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害)6.放辟邪侈,无不为已(已通“矣”,确定语气)7.行旅皆欲出于王之涂(涂通“途”,道路)8.天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。

(愬通“诉”,申诉,控诉、控告)9.颁白者不负戴于道路矣(颁通“斑”,斑白,花白)10.然则废衅钟与(本文有多处,与,通“欤”,语气词,表疑问)11.王说(说,通“悦”,高兴)12.然则王之所大欲,可知已(已,通“矣”,语气词,相当于“了”)三、词类活用(一)名词活用1.名词活用作动词(1)无以,则王.乎(本文有多处,名词作动词,行王道,统一天下)(2)刑.于寡妻(通“型”,名词作动词,做榜样)(3)权.,然后知轻重(名词作动词,称一称)(4)然后从而刑.之(名词作动词,处罚)(5)是罔.民也(通“网”,名词作动词,用网捕捉,引申为陷害)(6)五十者可以衣.帛矣(名词作动词,穿)(7)树.之以桑(名词作动词,种)2.名词作状语(1)泰山之阳,汶水西.流;其阴,济水东.流(向西;向东。

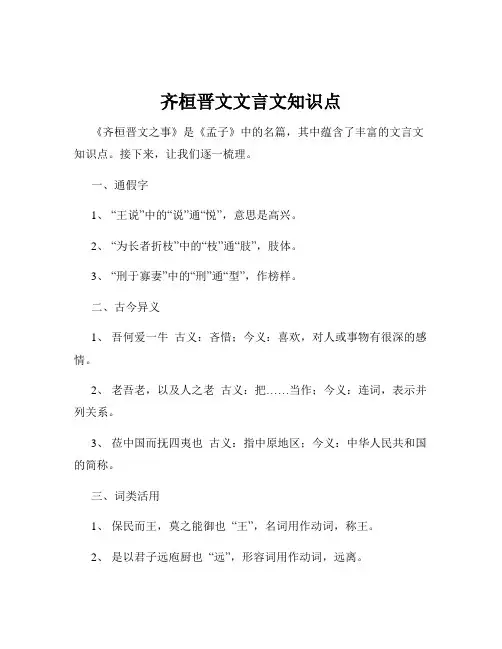

齐桓晋文文言文知识点《齐桓晋文之事》是《孟子》中的名篇,其中蕴含了丰富的文言文知识点。

接下来,让我们逐一梳理。

一、通假字1、“王说”中的“说”通“悦”,意思是高兴。

2、“为长者折枝”中的“枝”通“肢”,肢体。

3、“刑于寡妻”中的“刑”通“型”,作榜样。

二、古今异义1、吾何爱一牛古义:吝惜;今义:喜欢,对人或事物有很深的感情。

2、老吾老,以及人之老古义:把……当作;今义:连词,表示并列关系。

3、莅中国而抚四夷也古义:指中原地区;今义:中华人民共和国的简称。

三、词类活用1、保民而王,莫之能御也“王”,名词用作动词,称王。

2、是以君子远庖厨也“远”,形容词用作动词,远离。

3、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼第一个“老”和“幼”,形容词用作动词,尊敬、爱护。

4、权,然后知轻重“权”,名词用作动词,用秤称。

5、然后从而刑之“刑”,名词用作动词,处罚。

四、一词多义1、爱(1)齐国虽褊小,吾何爱一牛动词,吝惜。

(2)爱其子,择师而教之动词,喜爱。

2、度(1)他人有心,予忖度之动词,揣测。

(2)度,然后知长短名词,计量长短的标准。

3、若(1)若寡人者,可以保民乎哉动词,像。

(2)以若所为,求若所欲代词,如此。

4、之(1)牛何之动词,往,去。

(2)臣闻之胡龁曰代词,这件事。

五、特殊句式1、宾语前置句(1)臣未之闻也正常语序为“臣未闻之也”。

(2)莫之能御也正常语序为“莫能御之也”。

(3)何由知吾可也正常语序为“由何知吾可也”。

2、状语后置句(1)王坐于堂上正常语序为“王于堂上坐”。

(2)构怨于诸侯正常语序为“于诸侯构怨”。

3、主谓倒装句宜乎百姓之谓我爱也正常语序为“百姓之谓我爱也宜乎”。

六、重要虚词1、以(1)以羊易之介词,用。

(2)百姓皆以王为爱也动词,认为。

2、于(1)王无异于百姓之以王为爱也介词,对于。

(2)有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

齐桓晋文之事文言文翻译及注释齐桓晋文之事通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

齐桓晋文之事文言文翻译及注释是如何呢?本文是小编整理的齐桓晋文之事文言文翻译及注释资料,仅供参考。

齐桓晋文之事文言文原文齐桓晋文之事作者:孟子齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎?”曰:“德何如,则可以王矣?”曰:“保民而王,莫之能御也。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。

王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

”对曰:“然则废衅钟与?“曰:‘何可废也?以羊易之。

’不识有诸?”曰:“有之。

”曰:“是心足以王矣。

百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异于百姓之以王为爱也。

以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

”曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨也。

”王说,曰:“诗云:‘他人有心,予忖度之。

’──夫子之谓也。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。

此心之所以合于王者,何也?”曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。

’则王许之乎?”曰:“否。

”“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

故王之不王,不为也,非不能也。

”曰:“不为者与不能者之形,何以异?”曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。

《齐桓晋文之事》注释、翻译及答案【部编版必修下册】班级:姓名:一、重点课下注释默写:①选自《孟子·梁惠王上》。

题目是编者加的。

齐桓,即齐桓公,名小白,春秋时期齐国国君。

晋文,即晋文公,名重耳,春秋时期晋国国君。

齐桓公、晋文公均在春秋五霸之列。

③【无以,则王乎】如果一定要说一说,那么还是说说行王道的事吧。

无以,不得已。

以,同“已”,停止。

王,行王道以统一天下。

④【保民】安民,养民。

⑤【胡龁】人名,齐宣王的近臣。

⑥【何之】到哪里去?之,往。

⑦【衅(xìn)钟】古代新钟铸成,宰杀牲口,取血涂钟行祭,叫作“衅钟”。

⑧【舍之】放了它。

舍,释放。

⑨【觳觫】恐惧战栗的样子。

⑩【就】走向。

【以羊易之】用羊来替换它(指牛)。

古人以牛为牲之最大者,羊的地位低于牛。

⑪【诸】“之乎”的合音词。

⑫【爱】吝惜,舍不得。

⑬【诚有百姓者】的确有这样(对我有误解)的百姓。

⑭【褊小】狭小。

⑮【异】对……感到奇怪。

⑯【彼恶知之】他们怎么知道呢?恶,疑问代词,怎么、哪里。

⑰【隐】痛惜,哀怜。

⑱【牛羊何择焉】牛和羊两者有什么区别呢?择,区别。

⑲【宜乎百姓之谓我爱也】百姓认为我吝啬是理所当然的啊。

宜,应当。

⑳【是】这,指以羊易牛。

㉑【仁术】仁道,行仁政的方式。

㉒【远庖厨】意思是把厨房设在远离自己的地方。

庖厨,厨房。

㉓【说】同“悦”,高兴。

㉔【他人有心,予忖度之】语出《诗经·小雅·巧言》。

意思是别人有什么心思,我能够揣测到。

㉕【夫子之谓也】(这话)说的就是您(这样的人)啊。

夫子,古代对男子的尊称,这里指孟子。

㉖【夫我乃行之,反而求之,不得吾心】意思是我这样做了,回头再去想它,想不出是为什么。

㉗【戚戚】内心有所触动的样子。

㉘【复】禀报。

㉙【钧】古代重量单位,三十斤为一钧。

㉚【明】视力。

㉛【秋毫之末】鸟兽秋天生的纤细羽毛的尖端。

㉜【舆薪】整车的柴。

㉝【王许之乎】大王认可这话吗?许,认可。

之,指上述说法。

㉞【独何与】却是为什么呢?独,偏偏、却。

齐桓晋文之事原文及翻译齐桓晋文之事原文及翻译齐桓晋文之事通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

下面,小编为大家分享齐桓晋文之事原文及翻译,希望对大家有所帮助!原文齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎?”曰:“德何如则可以王矣?”曰:“保民而王,莫之能御也。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

”对曰:“然则废衅钟与?”曰:“何可废也,以羊易之。

”’不识有诸?”曰:“有之。

”曰:“是心足以王矣。

百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异于百姓之以王为爱也。

以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”王笑曰:“是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

”曰:“无伤也,是乃仁术也!见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨也。

”王说曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。

’夫子之谓也。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。

此心之所以合于王者何也?”曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。

’则王许之乎?”曰:“否!”“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

故王之不王,不为也,非不能也。

”曰:“不为者与不能者之形,何以异?”曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。

’是诚不能也。

为长者折枝,语人曰:‘我不能。

齐桓晋文之事原文与翻译重点高中语文————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:《齐桓晋文之事》译文齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,可以让我听听吗?”孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎?”孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世没有流传。

我没有听说过这事。

(如果)不能不说,那么就说说行王道吧!”曰:“德何如则可以王矣?”说:“德行怎样,才可以称王呢?”曰:“保民而王,莫之能御也。

”说:“安抚老百姓称王,没有人可以抵御他。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”说:“像我这样的人,能够安抚百姓吗?”说:“可以。

”曰:“何由知吾可也?”说:“从哪知道我可以呢?”曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”说:“我从胡龁那听说:大王坐在大殿上,有个牵牛从殿下走过的人。

您看见他问道:‘牛到哪里去?”对曰:“将以衅钟。

”(那人)回答说:“将用牛来衅钟。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

”大王说:“放了它!我不忍看到它恐惧战栗的样子,这样没有罪过却走向死地。

”对曰:“然则废衅钟与?”(那人问)道:“这样那么废弃衅钟吗?”曰:“何可废也,以羊易之。

”’不识有诸?”曰:“有之。

”您说:“怎么可以废除呢?用羊来换它吧。

”不知道有没有这件事?”(齐宣王)说:“有这事。

”曰:“是心足以王矣。

(孟子)说:“这样的心就足以称王于天下了.百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

”百姓都认为大王吝啬。

我本来知道您于心不忍。

”王曰:“然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛?(齐宣王)说:“是的。

的确有这样的百姓。

齐国虽然土地狭小,我怎么至于吝啬一头牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

齐桓晋文之事原文及翻译_《孟子》_全文译文_对照翻译齐桓晋文之事全文阅读:出处或:《孟子》齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎?”曰:“德何如,则可以王矣?”曰:“保民而王,莫之能御也。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。

王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。

”对曰:“然则废衅钟与?”曰:“何可废也?以羊易之。

”’不识有诸?”曰:“有之。

”曰:“是心足以王矣。

百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异于百姓之以王为爱也。

以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

”曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨也。

”王说,曰:“诗云:‘他人有心,予忖度之。

’──夫子之谓也。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。

此心之所以合于王者,何也?”曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。

’则王许之乎?”曰:“否。

”“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

故王之不王,不为也,非不能也。

”曰:“不为者与不能者之形,何以异?”曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。

’是诚不能也。

为长者折枝,语人曰:‘我不能。

’是不为也,非不能也。

故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折技之类也。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

齐桓晋文之事《孟子》一、原文齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以(通“已”,停止),则王(wàng,用作动词,指王天下,即用王道统一天下)乎?”曰:“德何如,则可以王(wàng,用作动词,指王天下,即用王道统一天下)矣?”曰:“保(保全)民而王,莫之能御(抵御)也。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:‘牛何之(到……去)?’对曰:‘将以衅(血祭)钟。

’王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫(hú sù,恐惧颤抖的样子),若(像这样)无罪而就(接近,走向)死地。

’对曰:‘然则(那么就)废衅钟与?’曰:‘何可废也,以羊易(替换)之。

’不识(知道)有诸(兼词,之乎)?”曰:“有之。

”曰:“是(这)心足以王(wàng)矣。

百姓皆以王为爱(吝啬)也,臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚(的确)有百姓者。

齐国虽褊小(土地狭小),吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异(意动,以……为异)于百姓之以王为爱也(状语后置)。

以小易大,彼恶(wū,怎么)知之?王若隐(哀怜)其无罪而就死地,则牛羊何择(区别)焉?”王笑曰:“是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜(应当)乎百姓之(取独)谓我爱也。

(主谓倒装)”曰:“无伤(妨碍)也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨(厨房)也。

”王说(通“悦”,高兴。

),曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖(cǔn)度(揣测)之。

’——夫子(古代对男子的尊称,指孟子)之谓也。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚(心动的样子)焉。

此心之所以合于王者,何也?”曰:“有复(报告)于王者曰:‘吾力足以举百钧(古代三十斤为一钧),而不足以举一羽;明(眼力)足以察秋毫之末(鸟兽秋天生出的绒毛的尖端,喻极细小的东西。

《齐桓晋文之事》文言文原文注释翻译作品简介《齐桓晋文之事》选自:《孟子·梁惠王上》本文通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

作品原文齐桓晋文之事(1)齐宣王问曰(2):“齐桓、晋文之事(3),可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者(4),是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎(5)?”曰:“德何如则可以王矣?”曰:“保民而王,莫之能御也(6)。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰(7):‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之(8)?”对曰:“将以衅钟(9)。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫(10),若无罪而就死地(11)。

”对曰:“然则废衅钟与(12)?”曰:“何可废也,以羊易之(13)。

”’不识有诸(14)?”曰:“有之。

”曰:“是心足以王矣(15)。

百姓皆以王为爱也(16),臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚有百姓者(17)。

齐国虽褊小(18),吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异于百姓之以王为爱也(19)。

以小易大,彼恶知之(20)?王若隐其无罪而就死地(21),则牛羊何择焉(22)?”王笑曰:“是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也(23)。

”曰:“无伤也(24),是乃仁术也(25)!见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨(26)也。

”王说曰(27):“《诗》云:‘他人有心,予忖度之(28)。

’夫子之谓也(29)。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉(30)。

此心之所以合于王者何也?”曰:“有复于王者曰(31):‘吾力足以举百钧(32),而不足以举一羽;明足以察秋毫之末(33),而不见舆薪(34)。

’则王许之乎(35)?”曰:“否!”“今恩足以及禽兽(36),而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保(37),为不用恩焉。

《齐桓晋文之事》必背文言知识分类汇编(文学常识+文言词语释义+文言知识归纳+名句默写)一、文学常识孟子:孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

他继承孔子的学说,提出“仁政”、“王道”,反对“霸道”的主张。

孟子认为人性本善,把伦理与政治紧密结合起来,强调道德修养是政治的根本。

《孟子》:《孟子》记录的是有关孟子重要思想的言论。

全书分为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》七篇。

南宋时,与《大学》《中庸》《论语》合称为“四书”,成为后世(如明清两代)科举考试八股文的取材依据。

《孟子》作为一部儒家经典,宗旨宏远、逻辑清晰、气势磅礴、语言生动,不仅使孟子在当时即享有雄辩家的盛誉,而且对后世政论、文学的发展,也产生了深远的影响。

二、重要词语释义齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以(通“已”,停止),则王(wàng,用作动词,指王天下,即用王道统一天下)乎?”曰:“德何如,则可以王(wàng,用作动词,指王天下,即用王道统一天下)矣?”曰:“保(保全)民而王,莫之能御(抵御)也。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:‘牛何之(到……去)?’对曰:‘将以衅(血祭)钟。

’王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫(hú sù,恐惧颤抖的样子),若(像这样)无罪而就(接近,走向)死地。

’对曰:‘然则(那么就)废衅钟与?’曰:‘何可废也,以羊易(替换)之。

’不识(知道)有诸(兼词,之乎)?”曰:“有之。

”曰:“是(这)心足以王(wàng)矣。

百姓皆以王为爱(吝啬)也,臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚(的确)有百姓者。