高二化学显色反应的条件-显色反应与颜色反应-显色反应原理

- 格式:docx

- 大小:24.46 KB

- 文档页数:2

一、实验目的1. 理解显色反应的基本原理和实验方法;2. 掌握常见显色反应的实验操作和现象;3. 学习显色反应在分析化学中的应用。

二、实验原理显色反应是指在化学反应过程中,某些物质与特定试剂发生反应,产生具有明显颜色变化的反应。

显色反应广泛应用于分析化学、生物化学、药物分析等领域。

本实验主要介绍几种常见的显色反应及其原理。

1. 双缩脲反应:蛋白质分子中含有肽键,其结构与双缩脲相似,在碱性条件下能与Cu2+结合生成紫红色化合物。

2. 茚三酮反应:氨基酸或含有游离氨基的蛋白质的水解产物与茚三酮水溶液共热,产生蓝紫色化合物。

3. 黄色反应:苯酚与FeCl3反应,生成黄色络合物。

4. 考马斯亮蓝反应:蛋白质与考马斯亮蓝G-250染料结合,形成蓝色络合物。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:试管、酒精灯、试管架、烧杯、移液管、滴定管等。

2. 试剂:蛋白质溶液、氨基酸溶液、尿素、10%氢氧化钠溶液、1%硫酸铜溶液、茚三酮试剂、苯酚、FeCl3溶液、考马斯亮蓝G-250染料等。

四、实验步骤1. 双缩脲反应:(1)取少量蛋白质溶液于试管中,加入10%氢氧化钠溶液1ml,再加入1%硫酸铜溶液4滴,观察现象。

(2)取少量尿素结晶,放在干燥试管中,用微火加热使尿素熔化。

熔化的尿素开始硬化时,停止加热,尿素放出氨,形成双缩脲。

2. 茚三酮反应:(1)取少量氨基酸溶液于试管中,加入茚三酮试剂1ml,共热,观察现象。

(2)取少量蛋白质溶液于试管中,加入茚三酮试剂1ml,共热,观察现象。

3. 黄色反应:(1)取少量苯酚溶液于试管中,加入FeCl3溶液1ml,观察现象。

(2)取少量蛋白质溶液于试管中,加入FeCl3溶液1ml,观察现象。

4. 考马斯亮蓝反应:(1)取少量蛋白质溶液于试管中,加入考马斯亮蓝G-250染料1ml,观察现象。

(2)取少量氨基酸溶液于试管中,加入考马斯亮蓝G-250染料1ml,观察现象。

五、实验结果与分析1. 双缩脲反应:蛋白质溶液与硫酸铜溶液反应后,产生紫红色沉淀。

显色反应及显色条件可见分光光度法是利用测量有机物质对某一单色光吸收程度来进行定量的,而许多物质本身无色或颜色很浅,也就是说他们对可见光不产生吸收或吸收不大,这就必须事先通过适当的化学处理,使该物质转变为能对可见光产生较强吸收的有色化合物,然后再进行测量u定义:将试样中的待测组分转变为有色化合物的 反应叫做显色反应。

(无色或浅色物+显色剂=深色物)——显色反应氧化还原反应络合反应Fe3++SCN-=FeSCN2+Mn2+-5e+4H2O= MnO4-+8H+显色反应需满足的要求:u选择性好u灵敏度高u有色化合物的稳定常数要尽可能的大u显色剂的颜色与有色化合物的颜色差别要大 u显色反应要易于操作、控制u有色化合物的组成恒定,化学性质稳定无机显色剂:KSCN:测 Fe、Mo、W、Nb 等钼酸铵:测 P、As 等过氧化氢:测 Ti、V 等有机显色剂:分子结构含有生色团(即含不饱和键的基团)如偶氮基,对醌基和羰基等含有助色团(含孤对电子的基团)如氨基、羟基和卤代基等。

NN OHCOOHSO 3H OO 型:NNN OH OH ON 型:NH NHN SN S 型:NN 型:假如有一天你的手机坏了,你会怎么处理?如果一件事情由多种因素决定,那么我们在探讨条件时就固定其他因素不变,只改变其中之一。

如此尝试,直至全部因素测试完毕。

分析测试条件的选择也采用同样的方法。

1、显色剂用量取6只洁净的50mL容量瓶,各加入10.00μg·mL-1铁标准溶液5.00mL,1mL100g·L-1盐酸羟胺溶液,摇匀。

分别加入0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0mL1.5 g·L-1邻二氮菲,5mL醋酸钠溶液,用蒸馏水稀至标线,摇匀。

用2cm吸收池,以试剂空白溶液为参比溶液,在选定的波长下测定吸光度。

结论:作A-C R曲线,找出曲线平台部分,选择一合适用量即可。

吸光度与显色剂浓度的关系曲线2、溶液pH在6只洁净的50mL容量瓶中各加入10.00μg·mL-1铁标准溶液5.00mL,1mL100 g·L-1盐酸羟胺溶液,摇匀。

颜⾊反应常见的颜⾊反应1.还原糖与斐林试剂(蓝⾊)可溶性还原糖:半乳糖、葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖、麦芽糖、乳糖,⾮还原糖:蔗糖、纤维素、淀粉先甲液0.1g/mL NaOH和⼄液0.05 g/mLCuSO4混合,后使⽤,现配现⽤,如斐林试剂配制时间过长, Cu(OH)2就沉淀⽽⽆法参与反应反应原理:新制的Cu(OH)2溶液与—CHO(还原糖的醛基)反应。

反应条件:⽔浴50~60℃加热反应现象:蓝⾊→砖红⾊2. 淀粉与碘(浓度不同,颜⾊不同,棕红⾊、黄⾊等)直链淀粉及其初步⽔解产物得到的糊精分⼦仍较⼤,蓝⾊,继续⽔解较⼩的糊精分⼦,红⾊,更⼩的遇碘不显⾊;⽽⽀链淀粉遇碘产⽣紫红⾊。

反应原理:淀粉呈螺旋状,与碘结合形成淀粉——碘络合物;反应现象:⽩⾊→蓝⾊先加碘液还是后加⼊?后加⼊较好,⼀般不强调。

碘液呈酸性,H+能分别催化蔗糖、蛋⽩质、脂肪和淀粉的⽔解,其常见检测试剂为碘液(检测淀粉是否消耗)、斐林试剂(检测还原性糖是否⽣成),检测蛋⽩质是否存在⽤双缩脲试剂。

课本建议:探究pH对酶活性的影响实验⽤过氧化氢酶催化过氧化氢,或者⽤唾液淀粉酶探究。

探究温度对酶活性的影响实验⽤淀粉酶催化淀粉。

唾液淀粉酶催化淀粉由于最适温度为37℃,时间短,淀粉在HCI的作⽤下⽔解的很少,NaOH与碘反应的很慢,并不会影响实验效果。

淀粉酶活性的最适宜温度是60℃,需要⽔浴加热,⽽较⾼的温度使得淀粉在HCI的作⽤下⽔解的很快,NaOH与碘反应的很快,如果⽤淀粉酶探究PH对酶活性的实验中1号(加酸)、3号(加碱)试管内便出现了如上述实验现象:1号试管内溶液为棕红⾊,3号试管内溶液在加⼊I—KI溶液瞬间变蓝,然后⼜呈现⽆⾊。

验证酶的专⼀性实验:可⽤斐林试剂,却不能⽤碘液,因为底物为淀粉的反应体系中淀粉被⽔解,底物为蔗糖的反应体系中蔗糖不被⽔解,⽤碘液检测均不呈蓝⾊反应,实验结果⽆法判定;验证酶的⾼效性:斐林试剂和碘液均可应⽤,可从氧化亚铜砖红⾊沉淀的多少和碘⼀淀粉蓝⾊复合物颜⾊的深浅加以判定。

显色反应的知识点总结1. 酸碱指示剂反应酸碱指示剂是一类化学物质,能够根据反应环境的酸碱程度发生颜色变化,常用于酸碱中和点的测定。

常见的酸碱指示剂包括酚酞、溴甲酚绿、酸碱紫等,它们在不同的酸碱环境下呈现不同的颜色。

例如,当环境偏酸性时,酚酞会呈现出粉红色;当环境偏碱性时,酚酞会呈现出紫色。

通过观察酸碱指示剂的颜色变化,可以判断出反应环境的酸碱性质,从而推断反应发生的情况。

2.络合物形成反应络合物形成反应是指在溶液中,由于化学物质的加入或者改变条件,使得金属离子与配体形成络合物,从而引起颜色变化。

络合物形成反应在分析化学中有着重要的应用,常用于金属离子的检测和分离。

例如,当铁离子和硫氰化钾反应时,会生成血红色的亚铁氰化钾络合物,这种性质可以用于分离和检测铁离子。

3. 氧化还原反应氧化还原反应是指化学物质在反应中发生氧化和还原过程,常常伴随着电子的转移和能量的释放。

在氧化还原反应中,部分物质的颜色会发生显著变化。

例如,在硫酸铁铵和硫代硫酸钠反应中,硫酸铁铵的铁离子从亚铁(II)氧化为三价铁(III),产生深红色的硫酸铁络合物,这种反应是常用的还原剂氧化指示法。

4. 其他显色反应除了上述几种常见的显色反应外,还有许多其他类型的显色反应。

例如,各种有机物的反应常常伴随着颜色的变化,例如酚酞的水解反应、溴酚蓝与蔗糖的反应等。

此外,还有一些特殊的显色反应,例如芳香族化合物的发色反应、酶催化反应的显色等,这些反应都在化学实验和分析中有着重要的应用。

总之,显色反应是化学实验中常见的反应类型,通过观察反应前后的颜色变化,可以推断反应发生与否或者反应结果。

显色反应包括酸碱指示剂反应、络合物形成反应、氧化还原反应等多种类型,这些反应不仅在实验和分析中有着广泛的应用,也在生活、医学、环境监测等领域发挥着重要作用。

对显色反应的理解和掌握,有助于我们更好地理解化学反应的本质,提高化学实验和分析的准确性和可靠性。

生物高中:显色反应汇总大千世界,五彩缤纷。

无论生物和化学,一旦说到物质鉴定,总免不了涉及四个大字——显色反应。

然而正因为教科书所涉及的实验众多,哪种物质该用哪种显色试剂?而所对应的又是哪种反应结果?很多学生一旦面对此类题目,立即就一头雾水了。

那下面就让我们一起走进高中新课改生物教材,从深处探究显色反应本质,从而去领会这斑斓的世界。

1.物质鉴定出现的显色反应(1)淀粉的鉴定淀粉是最常见的多糖,由许多葡萄糖分子缩合而成,是植物体内的储能物质,有直链和支链两种。

直链淀粉由a-1,4-糖苷键连接的葡萄糖分子组成,呈线状链;支链淀粉在分支处有a-1,6-糖苷键连接,其直链部分也有a-1,4-糖苷键连接。

一般的淀粉为直链及支链淀粉的混合物。

通常我们说的淀粉遇碘变蓝指的是可溶性直链淀粉的特性,而支链淀粉遇碘呈紫或红紫色。

(2)还原糖的鉴定还原性糖:指分子结构中含有还原性基团(游离醛基或a-碳原子上连有羟基的酮基)的糖,如葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖、半乳糖等。

蔗糖、淀粉、纤维素等则不是。

生物学中,常用能与醛基发生特定颜色的指示剂如斐林试剂、班氏试剂进行鉴定。

实验时,应选择含糖量较高,颜色为白色或近白色的植物组织,以苹果、梨为最好。

①利用斐林试剂:斐林试剂是由甲液——质量浓度为0.1g/mL的NaOH溶液,乙液——质量浓度为0.05g/mL的CuSO4溶液配制而成,二者混合后,立即生成淡蓝色的Cu(OH)2沉淀。

Cu(OH)2:在加热条件下与醛基反应,被还原成砖红色的Cu20沉淀,醛基则被氧化为羧基。

此过程溶液的颜色变化为:浅蓝色一棕色一砖红色(沉淀)。

②利用班氏试剂:班氏试剂由A液(硫酸铜溶液),B液(柠檬酸钠和碳酸溶液)配制而成。

将A溶液倾注入B液中,边加边搅拌,如有沉淀可过滤。

实验原理与斐林试剂相似,所不同的是班氏试剂可长期使用。

实际上,用班氏试剂鉴定可溶性还原糖,比用斐林试剂更简便。

这是因为斐林试剂中的Cu(OH)2是一种沉淀物质,并且为弱氧化剂,如果放置过久,或沉淀过多都不利于反应,因此要现配现用。

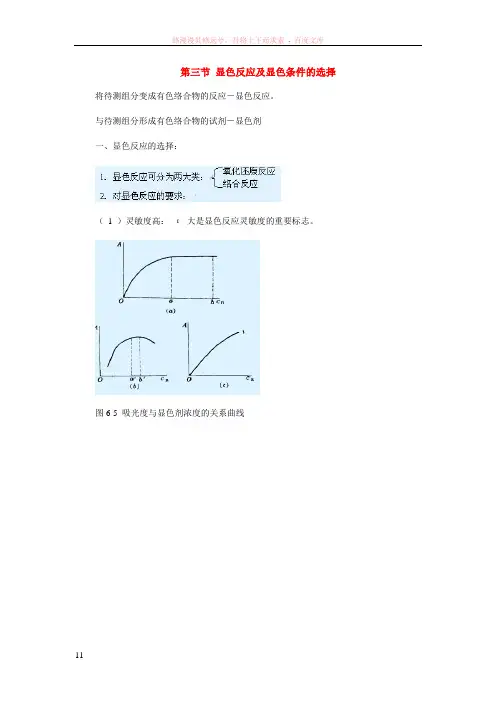

第三节显色反应及显色条件的选择将待测组分变成有色络合物的反应-显色反应。

与待测组分形成有色络合物的试剂-显色剂一、显色反应的选择:( 1 )灵敏度高:ε大是显色反应灵敏度的重要标志。

图6-5 吸光度与显色剂浓度的关系曲线4 .显色温度:升温加快显色,但温度偏高,有色物质分解,由实验来确定。

总之:通过实验,分别作出A ~[R],pH ,t ,T 曲线,找出合适的[R] ,pH,t,T ,即找出平坦区。

5 .副反应的影响6 .溶剂的影响7 .共存离子的影响。

消除共存离子干扰的方法:((5) 选用适当的分离方法。

三、显色剂(R)1 .无机显色剂:无机显色剂在光度分析中应用不多,这主要是因为生成的络合物不够稳定,其灵敏度与选择度也不够高,目前,有价值的仅有硫氰酸盐、钼酸铵、H2O2等。

2 .有机显色剂:R大多数有机显色剂R 与金属离子生成稳定的螯合物,显色反应的选择性和灵敏度都较高。

在吸光光度法中应用广泛。

①生色团:可吸收光子而产生跃迁的原子基因。

它一般是分子中含有一个或多个某些不饱和基因( 共轭体系) 的有机化合物。

②助色团:含有孤对电子的基因,显然本身没有颜色,当它与某生色团相联时,( 与其不饱和键相互作用) ,能使该生色团的吸收波长位置向长波方向移动( 即红移) ,且光谱强度有所增大。

如:胺基:—NH2 R—NH—R2N—羟基:—OH—OR—SH—CL 等。

③常用的有机显色剂:有机显色剂的类型、品种都非常多。

A :偶氮类显色剂:含有偶氮基—N=N —凡含有偶氮结构的有机化合物,都是带色的。

偶氮类显色剂:性质稳定,显色反应灵敏度高,选择性好,对比度较大。

如:偶氮胂Ⅲ:③选择性高( 比二元体系)一种配体常可与多种金属离子产生类似的络合反应,而当形成三元络合物时,就减少了形成类似络合物的可能性。

如:铌、钽都可与邻苯三酚生成二元络合物,但在草酸介质中只有钽-邻苯三酚-草酸。

一、显色反应和显色剂1、显色反应在无机分析中,很少利用金属水合离子本身的颜色进行光度分析,因为它们的吸光系数值都很小。

显色反应方程式一、引言显色反应是指一种物质在特定条件下发生颜色的变化反应。

这种反应通常是由于物质的结构发生变化,导致其吸收或散射光的性质发生改变所致。

显色反应在化学实验室中得到广泛应用,不仅可以用于分析和检测,还可以用于合成和制备各种化合物。

二、显色反应的原理显色反应的原理可以归结为两个方面:吸收光的性质和散射光的性质。

吸收光的性质是指物质能够吸收特定波长的光,从而使其它波长的光被反射或透过。

散射光的性质是指物质能够将入射光散射成各个方向的光线,从而产生颜色。

三、显色反应的分类根据显色反应的机理和条件,可以将显色反应分为以下几类:1. 氧化还原反应氧化还原反应是显色反应中最常见的一种类型。

在这种反应中,物质的氧化态和还原态之间发生转变,导致颜色的变化。

例如,硫酸铁(II)溶液在氧化为硫酸铁(III)的过程中从淡绿色变为黄棕色。

2. 酸碱反应酸碱反应也是一种常见的显色反应。

在这种反应中,酸性或碱性物质与指示剂发生反应,导致颜色的变化。

例如,苯酚红指示剂在酸性条件下呈现红色,而在碱性条件下呈现黄色。

3. 配位反应配位反应是指配位化合物中的配体与中心金属离子发生配位作用,导致颜色的变化。

这种反应在分析化学中得到广泛应用。

例如,氯化钴(II)溶液中加入氨水后,溶液从红色变为蓝色。

4. 光化学反应光化学反应是指物质在光照条件下发生化学反应,导致颜色的变化。

这种反应在有机合成和光敏材料的研究中得到广泛应用。

例如,芳香族化合物在紫外光照射下发生光解反应,从而产生颜色。

四、显色反应方程式的编写显色反应方程式是指将显色反应的化学反应过程用化学方程式表示出来。

编写显色反应方程式需要考虑反应物和生成物的化学式、反应条件和反应机理等因素。

下面以几种常见的显色反应为例进行说明:1. 氧化还原反应方程式以硫酸铁(II)溶液氧化为硫酸铁(III)的反应为例,其方程式可以表示为:FeSO4 + [O] → Fe2(SO4)32. 酸碱反应方程式以苯酚红指示剂在酸性条件下与碱发生反应为例,其方程式可以表示为:HIn + OH- → In- + H2O3. 配位反应方程式以氯化钴(II)溶液加入氨水后发生配位反应为例,其方程式可以表示为:CoCl2 + 4NH3 → [Co(NH3)4]Cl24. 光化学反应方程式以芳香族化合物在紫外光照射下发生光解反应为例,其方程式可以表示为:C6H6 + hν → C6H5• + H•五、显色反应方程式的应用显色反应方程式在化学实验室中有着广泛的应用。

显色反应的名词解释显色反应是指物质在特定条件下,产生可观察到的颜色变化的化学反应。

这种颜色变化多数情况下是由于物质的化学结构的改变导致的。

显色反应在化学分析、药物检验、环境监测等领域具有广泛的应用。

它不仅可以用来检测和鉴定物质,还可以用来研究物质的性质和反应机制。

显色反应可以分为几种不同的类型,其中最常见的是指示剂反应。

指示剂是一种能够随着溶液中物质浓度的变化而改变颜色的物质。

在酸碱滴定、络合滴定等分析化学中,常使用指示剂来指示滴定终点。

典型的例子就是酸碱指示剂酚酞的使用。

酚酞在溶液中呈现淡黄色,当溶液中的氢离子浓度增加到一定程度时,酚酞的颜色会突然变为鲜红色,从而标志滴定已经完成。

除了指示剂反应,氧化还原反应也是一种常见的显色反应。

在氧化还原反应中,物质的氧化态和还原态之间的转变会伴随着颜色的变化。

典型的例子是铁的氧化反应。

当铁发生氧化反应,从铁离子(Fe2+)转变为氧化铁(Fe3+)时,它的颜色会由无色或淡绿色变为橙红色,这种显色反应可以用来检测铁的离子浓度或者环境中的铁污染。

除了指示剂和氧化还原反应,有些物质还会因为光的作用而发生显色反应。

这种反应被称为光化学反应。

光化学反应常见于光敏化合物或者光敏染料中。

当这些物质受到光的激发时,它们的电子结构会发生改变,从而导致颜色的变化。

这一现象在彩色摄影技术中得到了广泛的应用。

例如,彩色胶片中的感光层含有一些光敏染料,在曝光后,这些染料会受到光的激发而发生显色反应,从而形成彩色的影像。

显色反应不仅可以用来检测和鉴定物质,还可以用来研究物质的性质和反应机制。

通过观察显色反应的条件和特点,可以揭示物质的结构、溶解度、酸碱性等性质。

此外,通过研究显色反应的动力学过程,还可以揭示物质之间的相互作用和基本反应机理。

显色反应在环境监测中也具有重要的应用。

例如,水中的污染物可以通过显色反应来检测和定量。

比如,苯酚作为一种有机污染物,它可以通过与酚酞反应而发生显色反应,并通过测量颜色的变化来确定苯酚的浓度。

化学显色反应的原理

化学显色反应是指化学反应过程中产生色素的现象。

它主要是由于反应物之间的电子转移、配位结构的改变、原子或分子结构的改变等原因导致。

以下是几种常见的化学显色反应原理:

1. 电子转移反应:某些元素或化合物在氧化还原反应中,发生电子的转移,不同价态之间的电子转移会引起颜色的变化。

例如,氧化态的铁离子可以吸收波长为480-600 nm的光线,呈现橙色或红色。

2. 配位结构的改变:在配位化学反应中,配体与中心离子或原子之间的配位结构发生改变,从而导致吸收或反射不同波长的光线,产生颜色。

例如,过渡金属离子与配体形成的配合物可以通过配体场分裂或电荷转移等机制来吸收特定波长的光线,呈现特定的颜色。

3. 分子结构的改变:某些化学反应中,由于分子结构的改变,电子能级发生变化,从而导致吸收或反射不同波长的光线,产生颜色。

例如,卤素和非金属元素之间的化学反应会导致分子结构的改变,使得产物具有不同的颜色。

化学显色反应的原理可以通过分析吸收光谱、分子轨道理论、晶体场理论等方法来解释和研究。

不同的化学显色反应有不同的原理,理解这些原理可以帮助我们更好地认识和应用化学显色反应。

高中化学显色反应和颜色反应一、引言化学显色反应是化学反应过程中产生明显颜色变化的一种现象。

这种变化可以通过肉眼观察到,因此被广泛应用于化学实验和分析中。

颜色反应则是指物质在特定条件下对光的吸收和反射产生的颜色现象。

本文将分别介绍高中化学显色反应和颜色反应的概念、原理及相关实例。

二、高中化学显色反应1. 概念高中化学显色反应是指在化学反应中,由于产生了有色物质或改变了反应物的颜色而引起的显著颜色变化。

2. 原理高中化学显色反应的原理主要涉及以下几个方面:(1)物质的吸收光谱特性:不同物质对不同波长的光有不同的吸收能力,当物质吸收某波长的光后,其他波长的光被反射出来,从而产生颜色。

(2)化学反应引起的电子结构改变:化学反应过程中,原子、离子或分子的电子结构可能发生改变,导致吸收光谱发生变化,从而产生颜色。

3. 实例(1)酸碱指示剂的变色反应:常见的酸碱指示剂如酚酞、溴酚蓝等,在酸碱中呈现不同的颜色,用于酸碱滴定等实验。

(2)金属离子的显色反应:过渡金属离子如Cu2+、Fe3+等可以与配体形成配位化合物,产生不同的颜色,用于金属离子的定性与定量分析。

三、颜色反应1. 概念颜色反应是指物质在一定条件下吸收光的能量,然后反射出一部分光,形成人眼可见的颜色现象。

2. 原理颜色反应的原理主要涉及以下几个方面:(1)物质的吸收光谱特性:物质对不同波长的光有不同的吸收能力,通过选择性吸收某些波长的光,反射出其他波长的光,产生颜色。

(2)物质的分子结构:物质的分子结构决定了其能级分布和电子跃迁概率,从而影响了吸收和反射光的特性。

3. 实例(1)物质的吸收光谱特性:如叶绿素对红、蓝光有较强的吸收能力,因此植物叶子呈现绿色;血红蛋白对红光有较强的吸收能力,因此血液呈现红色。

(2)物质的结构和共轭体系:共轭体系的物质如花色素、有机染料等,由于其特殊的分子结构,能够吸收特定波长的光,呈现出鲜艳的颜色。

四、总结高中化学显色反应和颜色反应是化学中常见的现象,涉及物质的吸收光谱特性和电子结构的变化。

一、实验目的1. 学习并掌握几种常见的显色反应原理。

2. 了解显色反应在分析化学中的应用。

3. 通过实验操作,提高实验技能和数据分析能力。

二、实验原理显色反应是指在特定条件下,某些物质与试剂发生化学反应,生成具有特定颜色的化合物。

这种颜色变化可以用于定性或定量分析待测物质。

本实验中,我们将进行几种常见的显色反应实验,包括:1. 酸碱指示剂变色反应:酸碱指示剂在酸碱溶液中会呈现不同的颜色,可以用于测定溶液的pH值。

2. 铜离子与氨水反应:铜离子与氨水反应生成深蓝色配合物,可以用于检测溶液中铜离子的存在。

3. 铁离子与硫氰酸钾反应:铁离子与硫氰酸钾反应生成红色配合物,可以用于检测溶液中铁离子的存在。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 酸碱指示剂:甲基橙、酚酞- 氨水、盐酸- 铜离子溶液、铁离子溶液- 硫氰酸钾溶液- 蒸馏水- 试管、滴管、移液管- pH计2. 实验仪器:- 实验台- 烧杯- 热水浴四、实验步骤1. 酸碱指示剂变色反应(1)取两个试管,分别加入2mL蒸馏水和2mL盐酸。

(2)向蒸馏水试管中加入几滴甲基橙指示剂,观察颜色变化;向盐酸试管中加入几滴酚酞指示剂,观察颜色变化。

(3)用pH计分别测定两个试管的pH值。

2. 铜离子与氨水反应(1)取一个试管,加入2mL铜离子溶液。

(2)向试管中加入少量氨水,观察颜色变化。

(3)继续加入氨水,观察颜色变化。

3. 铁离子与硫氰酸钾反应(1)取一个试管,加入2mL铁离子溶液。

(2)向试管中加入几滴硫氰酸钾溶液,观察颜色变化。

五、实验结果与分析1. 酸碱指示剂变色反应(1)甲基橙在蒸馏水中呈黄色,在盐酸中呈红色,pH值为4.4。

(2)酚酞在蒸馏水中呈无色,在盐酸中呈无色,pH值为8.2。

2. 铜离子与氨水反应(1)加入少量氨水后,溶液呈蓝色。

(2)继续加入氨水,溶液颜色加深,呈深蓝色。

3. 铁离子与硫氰酸钾反应加入硫氰酸钾溶液后,溶液呈红色。

六、实验总结通过本次实验,我们学习了三种常见的显色反应,了解了显色反应在分析化学中的应用。

显色反应的概念显色反应是指一种物质或溶液在特定条件下发生化学反应后,引起颜色的改变现象。

这种反应一般通过观察物质的颜色变化来判断反应的进行与成败。

显色反应广泛应用于化学分析、生物医学、环境监测等领域,具有简单、敏感、快速等特点。

显色反应的基本原理是物质在发生化学反应后,由于电子的重新分布或物质结构的改变,导致吸收或反射特定波长的光线,从而引起颜色的改变。

根据显色反应的机理,可以将显色反应分为吸收光谱法和反射光谱法两种。

吸收光谱法是指物质在发生化学反应后,吸收特定波长的光线,产生吸收峰,进而引起颜色的变化。

这种反应常见于溶液中的有机染料或金属离子试剂与物质发生反应。

例如,布氏试剂与葡萄糖发生反应后会产生深蓝色的产物。

这种反应可以通过分光光度计等仪器来进行定量分析。

反射光谱法是指物质在发生化学反应后,由于物质结构或晶体结构的改变,反射或散射特定波长的光线,产生新的颜色。

这种反应常见于固体样品中,例如金属离子试剂与固体试样发生反应。

例如,化学发光法中的荧光试剂与物质发生反应后会产生荧光,可以通过观察样品的荧光颜色来进行定性或定量分析。

显色反应不仅仅限于单一的物质,还可以利用复合材料、纳米材料等多种材料进行显色反应。

例如,利用金属纳米颗粒与物质表面的相互作用,在可见光谱范围内引起表面等离子体共振效应,产生颜色变化。

这种基于纳米材料的显色反应被广泛应用于生物传感器、环境检测、光子学等领域。

显色反应的应用十分广泛。

在化学分析中,显色反应常用于定性或定量测定物质的含量或性质。

例如,通过观察物质的颜色变化,可以判断是否存在某种离子或化合物。

在生物医学领域,显色反应常用于检测生物标记物,诊断疾病。

例如,尿液中的白细胞酯酶显色试剂可以通过颜色变化来判断尿液中是否存在白细胞,从而早期诊断尿路感染。

在环境监测中,显色反应常用于检测水质、大气污染等。

例如,利用酸雨指示剂的显色反应,可以判断酸雨的强度,从而评估大气污染程度。

显色反应的条件显色反应是化学中一种重要的实验方法,它通过化学物质的变化使得试剂的颜色发生变化,从而达到检测、分析、鉴定等目的。

显色反应的条件是指影响显色反应的因素,包括试剂的选择、浓度、温度、PH值、反应时间等。

本文将从这些方面来探讨显色反应的条件。

一、试剂的选择试剂的选择是显色反应的重要条件之一。

不同的试剂对于不同的物质会有不同的反应,因此选择合适的试剂是显色反应的关键。

例如,酚酞试剂可用于检测碳酸酐的存在,当碳酸酐存在时,酚酞试剂会从无色变为红色。

二、浓度试剂的浓度也是显色反应的重要条件之一。

试剂的浓度过低时,可能无法产生足够的反应,导致显色效果不佳。

而试剂的浓度过高时,反应可能过于剧烈,导致试剂的颜色变化过快或过于强烈。

因此,在进行显色反应时,需要根据实际情况调整试剂的浓度,以达到最佳的显色效果。

三、温度温度也是影响显色反应的重要条件之一。

一般来说,温度越高,反应速度越快。

但是,过高的温度可能会使得试剂分解或者失去活性,导致反应失败。

因此,在进行显色反应时,需要根据试剂的特性和反应的需要选择合适的温度。

四、PH值PH值是指溶液的酸碱程度。

不同的试剂对PH值的要求不同,因此在进行显色反应时,需要根据试剂的特性和反应的需要选择合适的PH值。

例如,酚酞试剂在酸性条件下显色,而在碱性条件下则无法显色。

五、反应时间反应时间是指试剂与样品进行反应的时间。

反应时间过短可能无法产生足够的反应,导致显色效果不佳,反应时间过长则可能导致试剂失去活性,反应效果下降。

因此,在进行显色反应时,需要根据试剂的特性和反应的需要选择合适的反应时间。

综上所述,显色反应的条件包括试剂的选择、浓度、温度、PH 值、反应时间等。

在进行显色反应时,需要根据实际情况进行调整,以达到最佳的显色效果。

显色反应的条件显色反应是一种化学反应,其特点是在化学反应过程中会出现明显的颜色变化。

这种反应在生活和实验室中都有广泛的应用,例如酸碱指示剂、金属离子检测等。

然而,想要实现显色反应并不是一件容易的事情,需要满足一定的条件。

一、反应物的选择显色反应的第一个条件是选择合适的反应物。

通常情况下,显色反应需要至少两种反应物,其中一种是显色试剂,另一种是需要检测的物质。

显色试剂的选择很重要,它应该对目标物质具有高度的选择性和灵敏度。

同时,显色试剂还应该具有明显的颜色变化,以便于观察和识别。

二、反应条件的控制显色反应的第二个条件是控制反应条件。

反应条件包括反应温度、反应时间、反应pH值等。

这些条件对显色反应的结果都有很大的影响。

例如,一些显色试剂只有在特定的pH范围内才能显色,如果pH 值过高或过低,试剂就会失效。

另外,一些显色试剂需要在较低的温度下才能显色,如果温度过高,试剂就会分解或失活。

三、反应环境的控制显色反应的第三个条件是控制反应环境。

反应环境包括反应容器、反应介质等。

反应容器应该选用干净、无污染的容器,以免影响反应结果。

反应介质应该选用适当的溶剂,以便于反应物的溶解和反应。

另外,一些显色试剂需要在特定的介质中才能显色,例如水相或有机相。

四、反应物浓度的控制显色反应的第四个条件是控制反应物浓度。

反应物浓度对显色反应的结果也有很大的影响。

如果反应物浓度过低,显色反应可能会失效。

如果反应物浓度过高,显色反应可能会产生假阳性或假阴性的结果。

因此,反应物浓度应该在一定范围内控制。

综上所述,显色反应需要满足多种条件才能成功实现。

选择合适的反应物、控制反应条件、控制反应环境和反应物浓度都是实现显色反应的重要因素。

只有在满足这些条件的情况下,才能得到准确的显色反应结果。

显色反应的条件

颜色反应指浓硝酸可使含有苯环的蛋白质白质分子显黄色。

焰色反应指一些金属及其化合物在灼烧时呈现特殊颜色的性质.如K的焰色反应为紫色(隔着蓝色钴玻璃观察),钠为黄色,铜为绿色,钡为黄绿色,钙为砖红色等,这是由于该元素的原子中的电子在受热得到能量后由基态变为激发态,再回到基态时放出能量,这些能量以光能的形式放出。

而不同的原子放出的量不同,因此它们的焰色反应现象不同.

显色反应指一些物质在反应时呈现特殊的颜色,属于化学变化,如碘遇淀粉显蓝色;三价铁离子与硫氰根离子反应,使溶液显红色,三价铁离子遇苯酚显紫色等.

显色反应:

苯酚遇到三氯化铁显紫色;淀粉遇碘变蓝色;蛋白质(分子中含苯环)与浓硝酸反应显黄色。

醌类的颜色反应主要取决于其氧化还原性质以及分子中的酚羟基性质。

Feigl反应:醌类衍生物在碱性条件下经加热能迅速与醛类及邻二硝基苯反应,生成紫色化合物。

反应机制如下:

无色亚甲蓝显色实验:无色亚甲蓝溶液是检出苯醌类及萘醌类的专用显色剂。

试样在白色背景上作为蓝色斑点出现,可借此与蒽醌类化合物相区别。

碱性条件下的呈色反应:羟基醌类在碱性溶液中发生颜色改变,会使颜色改变,会使颜色加深,多显橙、红、紫红色及蓝色。

该

反应与形成共轭体系的酚羟基和羰基有关。

因此羟基蒽醌以及具有游离酚羟基的蒽醌苷均可呈色,但蒽醌、蒽酮、二蒽酮类化合物则需氧化形成羟基蒽醌类化合物后才能显色。

与活性次甲基试剂的反应(Kesting-Craven法):苯醌及萘醌类化合物当其醌环上未被取代的位置时,可在氨碱性条件下与一些含有活性次甲基试剂(如乙酰乙酸酯、丙二酸酯、丙二腈等)的醇溶液反应,生成蓝绿色或蓝紫色。

与金属离子的反应:在蒽醌类化合物中,如果有α-酚羟基或邻位二酚羟基结构时,则可与Pb2+、Mg

2+等金属离子形成络合物。

与Pb2+形成的配合物在一定pH下还能沉淀析出,故借此精制该类化合物。

当蒽醌化合物具有不同的结构,与乙酸镁形成的配合物也具有不同的颜色,可用于鉴别。

如果母核上有一个α-OH或两个OH不同环时,显橙黄色至橙色;如已有一个α-OH,并另有一个-OH在邻位上时,显蓝色至蓝紫色,若在间位时显橙红色至红色,在对位时显紫红色至紫色。