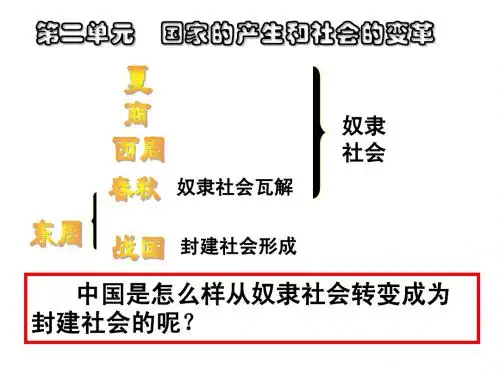

第7课大变革的时代

- 格式:pptx

- 大小:2.66 MB

- 文档页数:32

第7课大变革的时代教学目标知识目标1.掌握战国时期铁农具的广泛使用和牛耕的推广情况。

2.掌握都江堰水利工程的构造和作用。

3.掌握商鞅变法的主要内容和历史作用。

能力目标1.通过学习春秋时期和战国时期社会制度的根本性变化,提高学生初步运用生产力和生产关系的理论解释历史现象的能力。

2.通过对商鞅、李冰等历史人物的评价,提高学生评价历史人物的能力。

德育目标通过对商鞅变法的历史作用的分析,使学生认识到:改革能促进发展,改革能使社会进步,是社会发展的需要,是时代的需要。

适应时代需要,勇于投身改革的人,定会受到后世的崇敬。

教学重点商鞅变法的主要内容和历史作用。

教学难点封建社会的形成。

教学过程[导入语例示一]同学们,前面我们讲春秋五霸时,提到有一种观点认为秦穆公应列为五霸之一。

历史上也提到过秦穆公时“益国十二,开地千里,遂霸西戎。

”(《史记·秦本纪》)但它毕竟只是占据西北一隅的一个小国。

到公元前361年,秦孝公即位时,秦国的旧势力很大,国君权力较小,国力也远不如中原强国。

秦孝公为改变这种状况,下“求贤会”,招募人才。

商鞅就是在这种情况下受到重用实行变法的。

变法之前,商鞅知道,若想顺利推行新法,首先得取得百姓的信任。

于是想了个办法,在都城南门立了一根细木竿,并对围观者说:“谁能将此木扛至北门,赏金10两。

”众人不解,议论纷纷,这样一件轻而易举的事情,怎有如此丰厚的奖赏?所以没人响应。

这时商鞅又说:“有谁执行我的命令,赏金50两!”众人哗然,这时人群中一人抱着试一试的心态把木杆扛到了北门。

商鞅当即命人赏金50两给此人。

这件事很快传遍全国,百姓都说商鞅是个讲信用的人。

商鞅因此很快提高了威信。

不久,商鞅在秦国开始变法。

商鞅为什么要在而且能在那个时期掀起变法运动呢?这要从生产的发展说起。

[导入语例示二]教师在讲完商鞅立木取信的故事后,问:“这个故事说明了什么?”学生回答后,教师归纳:战国时期是我国社会制度发生巨大变化的“大变革时代”,这个大变革时代的到来,与生产力的发展有绝大的关系,下面我们就从生产的发展说起。

第7课大变革的时代【导入】同学们,上节课我们学习了《春秋战国的纷争》,了解了春秋争霸和战国七雄的历史,如果让大家用一个字来概括春秋战国的时代特征,你认为是?(生:战,乱)。

师:同学们概括得非常准确。

的确,这一时期,诸侯争霸,七雄并立,社会动荡,战争不断。

但是在五国争霸,七国并存的战场背后,却是社会经济的空前繁荣。

特别是到了战国时期,农业工具和技术的进步,水利工程的兴修,乃至社会制度的转型,都透着一个“变”字,我们也可以用一个“变”来这一时期的时代特征。

今天就让我们从这一角度,走进这个“大动荡”,更是“大变革”的时代。

请同学们把课本翻到第36页。

第7课大变革的时代(板书)请同学们阅读课文第一子目,结合以前学习的内容,找一找,在生产工具和农业技术方面,春秋战国时期的“变化”或者说进步。

【新课讲授与活动】铁农具的使用(引导学生回顾以前的知识,温故知新)石器木器、骨器青铜器铁器北京人、山顶洞人使用打制石器,河姆渡、半坡人进入磨制石器时代——河姆渡、半坡人的原始农耕还是用带木柄的骨耒耜——到了夏商周三代人们使用青铜器,不过由于青铜器比较珍贵,用作农具比较少——而到了春秋战国时期呢?生:春秋时期,出现了铁农具;战国时期,铁农具的范围扩大了?师:你是从哪儿发现的?生:《山海经》记载铁矿师:很好,同学们学会了“论从史出”,从史料或者是考古发现中得出历史结论,其实有时候人的名字也透露着时代的信息,比如,孔子有个弟子就叫做冉耕,字伯牛,另一个学生名叫司马耕,字子牛。

人们起名字也往往把牛和耕连在一起,这也证明了牛耕的出现和推广。

春秋战国时期,可选用的农具种类明显增多了。

那么,如果你是春秋战国时期的劳动者,你会使用哪种工具从事农业生产呢?为什么?生(预设答案):铁农具,铁农具与石制农具和青铜农具相比具有优越性,坚固耐用。

师补充:铜自然储量小,比较珍贵,三代时期多用来做礼器,做农具比较少。

铁的自然蕴藏量比较大。

我们课本上讲到了,春秋时期就有了使用铁农具的记载,战国时期的铁矿山有三十多处,可见当时铁的生产规模已经比较大了。