等高线地形图的应用教案

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:3

高中地理教案设计等高线地形图一、教学目标知识目标:通过阅读"海拔和相对高度示意"等高线绘法示意图""分层设色地形图""地形剖面图"使学生明确地面高度的计算方法,等高线概念;了解等高线地形图、分层设色地形图和地形剖面图的构成和特点。

能力目标:通过引导学生对等高线地形图中的等高线间高程,疏密程度,延伸方向的判读、分析,培养学生阅读和运用地形图的能力.初步学会在地图上辨认地面的高低起伏。

情感目标:通过填、绘、用地图的实践活动和小组的讨论,帮助学生初步建立起图的空间概念,使学生懂得学习地理知识必须有科学的方法和严谨的科学态度。

教学建议教材分析:本节是在学习了地图上的比例尺、方向和图例的基础上,进一步学习如何在地图上辨认地面的高低起伏,初步具备较系统的地图知识。

为下一章各大洲地形的基本特征的学习奠定基础。

教材首先说明地球表面有陆地、有海洋、有高山、有深谷,高低起伏差别很大。

如何在地图上表示地面的高低起伏,引出等高线地形图、分层设色地形图、和地形剖面图。

而海拔和相对高度、等高线和等深线的概念又是辨认地形图和地形剖面图的基础。

教材首先以图示的形式"海拔和相对高度示意图"说明地面高度的计算方法,使学生明确由于起点不同,有海拔和相对高度两种高度值,但在地图上用海拔表示地面高度。

关于等高线地形图这部分教材内容,是将立体图形转换成平面图形,内容抽象,比较难掌握。

教材主要用图来阐述,"等高线绘法示意图"既有直观的山体,也有经过等高线的分割后,把等高线投影在水平面转换成的等高线地形图,非常形象、生动,很好的起到了从生动的直观到抽象的概括。

此图的优点还在于注重转换的过程,,学生可以清晰把这幅图的转换分为几步,并通过对比分析山体和平面地形图的特征,从而找到在等高线图上辨认地面的高低起伏和坡度陡缓的方法。

紧接着教材用"想一想""等高线陡坡和缓坡示意进一步强化等高线图的空间概念,通过观察分析,得出等高线密坡陡;等高线稀疏坡缓。

“等高线地形图”教学设计(人教版)1. 引言1.1 背景介绍等高线地形图是一种用等高线表示地形高度的地图,是地形图的一种。

随着地理信息技术的发展,等高线地形图已经成为地图制图领域中不可或缺的一部分。

它可以直观地展示地形的起伏和坡度,为地理空间分析和规划提供重要的参考信息。

背景介绍部分主要介绍等高线地形图的起源和发展历程,以及其在地理学、测绘学和地质学等领域中的重要作用。

通过对等高线地形图的背景介绍,可以帮助学生更好地理解它的概念和意义,为后续的教学内容打下基础。

1.2 教学目的教学目的是引导学生了解等高线地形图的基本概念,掌握等高线地形图的特点和制作方法,探究等高线地形图在现实生活中的应用领域。

通过本次教学设计,帮助学生培养空间思维能力和地理信息处理能力,提高他们的地理素养和实践能力。

通过实际操作和案例分析,激发学生学习地理知识的兴趣,促进学生的创新意识和实践能力的提升。

希望通过本次教学活动,可以引导学生深入了解等高线地形图的相关知识,拓展他们的地理思维,培养他们对地理学科的兴趣和热爱,为他们将来的学习和职业发展奠定坚实的地理基础。

2. 正文2.1 等高线地形图的概念等高线地形图是一种用等高线表示地形高度的地图,是地形图的一种。

它是通过连接同一高度的点所组成的曲线来描绘地形地貌的一种方法。

等高线地形图可以清晰地展示地形的起伏和坡度,帮助人们更直观地理解地形特征。

在等高线地形图中,等高线的间距代表着地形的相对陡峭程度,密集的等高线表示陡峭的坡地,而稀疏的等高线则表示较为平坦的地形。

等高线地形图的概念源自19世纪初由法国地质学家Gaspard de Prony等提出的等高线法,是当时地形测量和地图制图的重要方法。

而今,在现代地图制图中,等高线地形图仍然被广泛使用,并在地理信息系统(GIS)和卫星遥感技术的支持下得到了更精确和高效的制作和应用。

通过等高线地形图,人们可以更准确地了解地形地貌的分布特征,为地质勘测、城市规划、环境评估等领域提供重要参考。

《等高线地形图》教学案例设计教学目标:知道等高线的相关概念;学会根据等高线地形图辨认地形;能使用等高线地形图实行高度计算,简单规划登山、管道、线路方案。

课时:1课时重点:根据等高线地形图辨认地形;能使用等高线地形图实行高度计算,简单规划登山、管道、线路方案。

过程:一、活动导入二、教师导学,归纳等高线的判读:1、海拔(绝对高度)2、相对高度(甲地海拔—乙地海拔)3、等高线:海拔相同地点的连线。

4、等高距:相邻两条等高线之间的间隔高度。

同一幅等高线地形图,等高距均相等。

5、坡度大小:等高线密集,坡度越陡(大);等高线稀疏,坡度越缓(小)。

三、活动根据等高线地形图,辨认地形(一)山顶(峰)1、等高线是中间(内圈)高,四周(外圈)低。

内圈中常标有“三角形”符号山峰高=内圈海拔+h(h小于等高距)二(二)山脊1:等高线弯曲水准最大处,弯曲而成的“箭头状”由高处。

常用“虚线”标出。

2、山脊往往成为江河的分水岭。

(三)山谷1、等高线弯曲水准最大处,弯曲而成的“箭头状”由低处指向高处,常标有“虚线”2、山谷处常形成河流(瀑布),河流流向“高低”。

(四)鞍部1、两座山峰之间的连接部位。

由一组山脊线与一组山谷线围起来的区域。

2、两山峰的相对高度(高差)=甲山海拔-乙山海拔=(甲山内圈海拔+h1)-(乙山内圈海拔+h2)=(内圈海拔1-内圈2)+(h1-h2)=(内圈海拔1-内圈海拔2)+(-)H小于等高距(五)陡崖1,两条及两条以上的等高线重合处。

2、陡崖处常形成瀑布。

崖(瀑)高=崖顶海拔-崖低海拔。

(六)盆地等高线是中间(内圈)低,四周(外圈)高(七)判读“分层设色地形图”1、定义2、设色方法(学生完成活动)3、“分层设色地形图”的特点(八)作业:《填图训练》。

第3讲等高线地形图的应用[核心素养目标] 1.借用等高线地形图,运用区域认知方法掌握地理相关计算的技巧。

2.运用等高线地形图,推测区域地理自然特征,培养综合思维能力。

3.结合地形图,分析水库大坝选址、港口等工程建设,合理布局工、农业生产和交通线等问题,提升人地协调观和地理实践力。

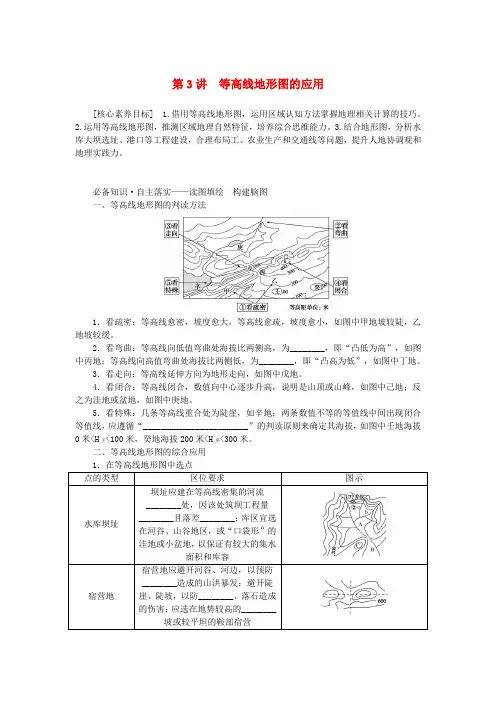

必备知识·自主落实——读图填绘构建脑图一、等高线地形图的判读方法1.看疏密:等高线愈密,坡度愈大,等高线愈疏,坡度愈小,如图中甲地坡较陡,乙地坡较缓。

2.看弯曲:等高线向低值弯曲处海拔比两侧高,为________,即“凸低为高”,如图中丙地;等高线向高值弯曲处海拔比两侧低,为________,即“凸高为低”,如图中丁地。

3.看走向:等高线延伸方向为地形走向,如图中戊地。

4.看闭合:等高线闭合,数值向中心逐步升高,说明是山顶或山峰,如图中己地;反之为洼地或盆地,如图中庚地。

5.看特殊:几条等高线重合处为陡崖,如辛地;两条数值不等的等值线中间出现闭合等值线,应遵循“________________________”的判读原则来确定其海拔,如图中壬地海拔0米<H壬<100米,癸地海拔200米<H癸<300米。

二、等高线地形图的综合应用图示的海湾地区,即陆域平坦、河、区位要求一般要求坡度平缓的地区,尽量在等高线之间穿行,线路较短;尽量少占农田、少建桥梁,避开陡崖、陡坡等;通往山顶的公路,往往需建盘山路等。

(下图中公路选线为EHF)首先考虑水从高处往低处流,再结合距离的远近确定图示山区宜发展林业、(1)在等高线密集的地段容易出现滑坡灾害。

(2)在降水集中的河谷(或山区)地区,容易出现泥石流灾害,泥石流发生时,在河谷较窄的地段容易堵塞,形成堰塞湖。

关键能力·互动突破——讲练结合突破重点能力点一等高线地形图中的几种计算[技能突破]1.两点间的数值差,有如下三种情况:(1)两点都在等值线上,则两点数值确定,数值直接相减。

“等高线地形图”教学设计(人教版)一、教学目标1. 能够理解等高线地形图的地理概念,明确等高线地形图的作用和用途。

2. 能够识别和解读等高线地形图,了解地形图上的山脉、河流、湖泊等地貌特征。

3. 能够掌握等高线地形图的绘制方法,能够根据实际地形绘制简单的等高线地形图。

二、教学重点和难点教学重点:了解等高线地形图的概念和用途,能够识别和解读等高线地形图,掌握地形图的绘制方法。

教学难点:能够根据实际地形绘制简单的等高线地形图。

三、教学过程1. 导入(5分钟)向学生展示一张等高线地形图,询问学生对该地图的认识和了解,引导学生思考等高线地形图的作用和含义。

教师向学生解释等高线地形图的含义和作用,让学生了解等高线地形图是使用等高线将地理高度描述和表示的地图,能够直观地展现出地形的起伏和坡度,以及地形的特征。

在投影仪上展示一张等高线地形图,让学生观察地图上的山脉、河流、湖泊等地貌特征,引导学生识别和解读地形图上的不同地貌特征,并讲解各种地貌特征所代表的含义。

4. 绘制等高线地形图(20分钟)结合教材中的案例和实际地形图,教师向学生介绍等高线地形图的制作方法,包括等高线的绘制原理和方法。

然后以一个简单的地形图为例,引导学生用绘图工具绘制等高线地形图,帮助学生掌握等高线地形图的绘制方法。

让学生根据教师提供的地图数据,进行实际绘制操作,检验学生掌握等高线地形图绘制方法的能力,引导学生在实际操作中发现问题并解决问题。

介绍等高线地形图在现实生活中的应用,包括军事、农业、旅游等领域的应用,并引导学生探讨等高线地形图的其他可能应用。

教师对本节课进行总结,并强调等高线地形图的重要性和实用性,帮助学生巩固对等高线地形图的理解和认识。

四、作业布置布置作业:要求学生根据教师提供的地理数据,绘制一副简单的等高线地形图,并写一篇100字左右的总结,总结等高线地形图的作用和用途。

五、教学反思本节课以实例为引导,使学生在观察地图的了解了等高线地形图的作用和用途,掌握了绘制等高线地形图的方法,达到了预期的教学目标。

第二讲地图等高线地形图的综合应用一、教学内容及解析内容①如何判别山顶、山脊、山谷、陡崖和鞍部;②计算等高距,计算陡崖的相对高度以及顶部和底部高度;③通过等高线地形图进行地形特征分析和水文特征分析;④通过等高线地形图进行水库坝址的选择、交通线的选择、调水水路线、农业生产中土地利用等方面的分析运用。

解析在等高线地形图的综合应用中,地形特征的分析,关键从地形类型、地势起伏状况及变化幅度、海拔、特殊地形、地质条件等方面分析;在水文特征方面,重点是河流流速、流量、含沙量、汛期、有无结冰期等方面进行分析,当然还有水系特征;在大坝选址问题上,关键是要找出“口袋”形的洼地,坝高和坝长要根据图来进行估算;其他的还有交通路线、调水水路线和农业生产中土地利用。

二、教学目标及解析目标让学生学会区分海拔与相对高度的差异;学会判断山顶、山脊、山谷、陡崖和鞍部;学会计算等高距、陡崖的相关计算;最终学会综合分析和运用等高线地形图。

解析了解海拔与相对高度的内涵并准确的进行计算;从基本概念人手,掌握山顶、山脊、山谷、陡崖和的判别方法;掌握等高距、陡崖相对高度的计算方法,形成一定的规律;等高线的运用是本节课的重点,也是教学的难点,应该多加关注,构建答题的基本模式。

三、教学重点难点重点:等高线地形图的综合应用难点:等高线地形图的综合应用四、教学问题诊断分析1.学生已有的知识和水平具有一定的差距,有些学生对于判读复杂的等高线地形图以及通过读图分析和综合应用,解读起来有一定的困难,所以讲解时需要详细,并且要总结判读方法和规律。

2. 对于简单的地形判断图学生有一定的认识,可通过学生自主学习解决。

五、教学支持条件分析1.学生的学习准备:预习地图册《等高线地形图的综合应用》,初步了解等高线地形图能应用在哪些方面以及如何应用。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,前置性作业。

准备教学所需等高线地形图,便于直观教学。

3.教学的设计和布置:六人一组,以小组为单位展开讨论总结。

“等高线地形图”教学设计(人教版)一、教学背景分析1.我国地广人稀,地形地貌复杂多样,等高线地形图是描绘地形地貌的重要方法之一,对于学生了解地形、地势规律具有重要意义。

2.《人教版》教材将等高线地形图作为地理知识的一部分进行教学,包括教学内容丰富多样,对于提高学生地理知识应用能力有着积极的促进作用。

3.在等高线地形图的教学过程中,需要教师针对学生的实际能力调整教学方法,提高教学的有效性。

二、教学目标1.知识与能力:(1)了解等高线地形图的基本概念,掌握等高线的特点和作用;(2)能够根据等高线地形图的特点,判断地形地貌;(3)能够绘制简单的等高线地形图。

2.情感态度:(1)培养学生对地理知识的兴趣与好奇心;(2)培养学生对地形地貌的热爱与认识。

三、教学重点与难点1.教学重点:学生掌握等高线地形图的基本概念和绘制方法;2.教学难点:学生运用等高线地形图进行地形地貌的分析、判断和绘制。

四、教学内容与教学方法1.教学内容:(1)等高线地形图的概念;(2)等高线地形图的特点和作用;(3)等高线地形图的绘制方法;(4)地形地貌的分析与判断。

2.教学方法:(1)讲授法:介绍等高线地形图的基本概念和特点,引导学生理解;(2)示范法:教师示范等高线地形图的绘制方法,让学生跟随练习;(3)实践法:组织学生绘制简单的等高线地形图,然后进行地形地貌的分析与判断;(4)讨论法:组织学生进行小组讨论,互相交流,共同解决问题。

五、教学过程1.导入(5分钟)引导学生回顾上节课所学地理知识,然后以一张等高线地形图为例,让学生根据图中的等高线分析地形地貌。

2.讲解等高线地形图的基本概念(15分钟)展示等高线地形图,结合图中的地形地貌,向学生介绍等高线地形图的基本概念,包括等高线的定义、特点、作用等。

3.讲解等高线地形图的绘制方法(20分钟)教师通过具体实例向学生讲解等高线地形图的绘制方法,包括观察地形、确定等高线间隔、绘制等高线等步骤。

教学设计入、讲授、复习、训练、实验、研讨、探究、评价、建构)(资源、方法、手段等)复习旧知教师板书地图三要素学生背诵上节内容使用ppt新课导入教师告诉学生:判读地形图其实并不困难,只要像关云长一样“过五关斩六将”就可以学会地形图的判读了。

哪五关呢?学生分五个步骤完成教学任务使用ppt学习新知第一关:会读地图上的高度第二关:绘制等高线第三关:等高线地形图的判读第四关:判读山地不同部位等高线形态第五关:分层设色地形图使用ppt归纳总结归纳学生得出的规律结论归纳总结(三步法)第一步:在剖面线上找出它与等高线的交点;第二步:每一个点向下做垂线,在高度表找上找到相应的点;第三步:将各点用圆滑曲线连接。

使用ppt检测反馈展示典型案例使用ppt总体评价地形图,不难读,看好颜色和标注;向低突出是山脊,向高突出是山谷;分布密集是陡坡,缓坡分布较稀疏;高原平原都平坦,高低要靠颜色辨;坡度陡缓和高低,山地丘陵来辨析;沿着剖线作剖面,高低陡缓特直观。

总结本节内容使用ppt七、教学特色(如为个性化教学所做的调整,为自主学习所做的支持、对学生能力的培养的设计,教与学方式的创新等)200字左右通过引导学生自主学习、合作交流、探究新知等多种方式完成学习内容,体现出“学为主体、教为主导、练为主线”的教学思路。

利用多种教学方式突破教学重点和难点,首先利用等高线地形模型进行直观演示,然后通过电脑动画加深印象,再让学生观察自己的拳头识别不同地形部位,最后通过判读绘制在拳头上的等高线地形图增添趣味,将枯燥的地理知识变得生动,但在激起了学生学习的积极性和主动性,学生参与度方面,有所欠缺。

在今后,将会多加努力。

“等高线地形图”教学设计(人教版)1. 引言1.1 引言地形图是地理学中重要的工具,通过地形图可以直观地了解一个地区的地势起伏和地理特征。

而等高线地形图是地形图中的一种常见形式,它通过等高线的方式展示地形的起伏变化,能够直观地显示出山脉、河流、高地、低洼等地形特征。

在教学中,引导学生学习等高线地形图的绘制方法可以帮助他们更好地理解地形图,提高地理认知能力。

本教学设计旨在引导学生了解等高线地形图的基本概念和绘制方法,帮助他们掌握这一重要的地理工具,提高地理学习的效果和趣味性。

通过本教学设计的实施,学生将能够更加深入地了解地理学知识,提高地理思维能力,培养地理兴趣,为未来的学习和生活奠定坚实基础。

2. 正文2.1 引言等高线地形图是以等高线为主要表示方式的地形图,它通过线条的连接来描绘出地表的起伏变化,使得地形特征一目了然。

在现代地理教学中,等高线地形图常被用于展示地型高低、坡度陡缓等情况,帮助学生更加直观地理解地表地形。

通过学习等高线地形图,学生可以更好地理解地形的特征和地势的变化,从而更好地理解地球的自然环境。

深入学习等高线地形图的绘制方法和应用技巧对于培养学生的地理思维能力和分析能力具有重要意义。

在接下来的内容中,我们将详细介绍地形图的概述、等高线的概念、等高线的作用以及等高线地形图的绘制方法,帮助学生更好地理解和运用等高线地形图。

2.2 地形图概述地形图是地球表面上地理特征的可视化表示。

它以图形和符号的形式展示了地球上的山脉、河流、岗地等地形特征。

地形图不仅可以帮助人们更好地了解地球的地形特征,还可以为地质勘查、土地利用规划、军事战略等领域提供重要的信息支持。

在地形图上,各种地形特征都会以不同的符号和颜色进行标示。

山脉通常用棕色或灰色表示,河流则用蓝色表示。

地形图的比例尺通常比较大,能够清晰地显示地球表面的细节。

地形图在等高线地形图中起着重要作用,可以帮助人们更直观地理解地形。

通过等高线地形图,人们可以了解地势的起伏、山脉的分布、河流的走向等信息。

等高线地形图及其应用教案【教学目标】一、知识和技能1.能够熟练地在等高线地图上,读出某一地点的海拔、读懂等高距、计算两地的相对高度。

2.在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓。

3.在地形图上识别五种主要的地形类型。

4.能够利用等高线地形图判断水系水文特征、气候特征。

5.能够利用等高线地形图上进行人类活动的选址和选线。

二、过程与方法通过分析等高线的特点,引导学生对等高线的判读与应用。

三、情感、态度与价值观培养学生理论联系实际和运用知识的能力,热爱大自然。

【教学重难点】重点:等高线地形图判读、等高线地形图的应用。

难点:等高线地形图的应用。

【教学手段】多媒体辅助教学【教学方法】图示法、探究法、归纳法、比较法、练习法等导入播放地形图片授课一、温习概念1展示图一:绝对高度和相对高度示意图1、绝对高度(海拔高度):2、相对高度(高差):某个地点高差另一个地点的垂直距离。

3、等高线:在地图上,将海拔高度相等的各点所连成的曲线。

讲解等高线地形图的形成原理二、等高线地形图的基本特点活动1:结合下图分析归纳等高线的基本特点小结:等高线地形图的基本特点①同一条等高线上各点海拔相等;②相邻两条等高线间高差(等高距)全图一致;③等高线均为闭合的曲线;④等高线一般不相交、不重合(陡崖除外);⑤等高线疏密反映坡度的缓陡。

活动2:分析等高线地形图地形部位,并说说你判断的理由及该地形的等高线特征。

列表小结:地形等高线图地形特征判读方法山顶四周低中间闭合数值内高外低盆地洼地四周高闭合中间低外高数值内低外高山脊(分水岭) 从山顶向外伸出的凸起部分等高线凸向低处山谷(河谷)山脊之间低洼部分等高线凸向高处鞍部相邻两个山顶之间呈马鞍形两山峰之间陡崖垂直的山坡等高线重合根据陡崖符号活动3:判读等高线地形图例1:说出下图表示的地形类型的名称,并说出字母所在地表示的地形名称。

ABCD活动4:图解五种地形并说明特征。

拓展延伸:在等高线地形图上,火山口怎么表示?快乐驿站:下面是地质勘探队员行进路线,谁能既快又准地说出行进经过的地形部位。

课时3等高线地形图的应用1.等高线地形图与河流(1)根据等高线的形状和疏密判断水系、水文特征判断水系特征①山地常形成放射状水系;②盆地常形成向心状水系;③山脊常形成河流的分水岭(山脊线);④山谷常有河流发育(山谷线);⑤等高线穿越河谷时向上游弯曲,等高线在山脊处向低处弯曲判断水文特征①等高线密集的河谷,流速大、水能资源丰富,在陡崖处形成瀑布;②河流流量除与降水量有关外,还与流域面积(集水区域面积)有关;③河流流出山口处常形成冲积扇(洪积扇)(2)判断河流流向、流域面积及水库储水面积判断流向由海拔高处流向低处。

发育于河谷,河流流向与等高线凸出方向相反判断流域面积根据山脊线作为河流的分水岭,确定河流的流域范围,估算流域面积判断水库储水面积找到最高水位的海拔,根据此海拔等高线围绕的范围,估算其面积思考坡面径流流向与等高线有怎样的关系?答案坡面上的径流流向与等高线垂直并指向海拔低处。

2.等高线地形图与气候判断气候特征气候特征应结合纬度位置、海陆位置、地势高低、坡向(阳坡气温高,蒸发强;阴坡气温低,蒸发弱)等因素分析判断气候差异气温差异求出高度差,再用气温垂直递减率0.6 ℃/100 m计算温度差,地势越高气温越低降水差异迎风坡降水多于背风坡光照差异阳坡多于阴坡,同一种植被在阳坡的分布上界高于阴坡3.等高线地形图与人类活动(1)选点点的类型区位要求水库坝址:①选在两侧等高线密集的河流峡谷出口最窄处,理由是该处筑坝工程量小、造价低、库区容水量大;②应避开喀斯特地貌区、地质断裂带,并考虑移民、生态环境等问题。

库区:宜选在河谷、山谷地区,或“口袋”形的洼地或小盆地,以保证有较大的集水面积和库容港口①应建在等高线稀疏、等深线密集的海湾地区,避开含沙量大的河流,以免引起航道淤塞;②要建在经济发达、腹地广阔的地区。

图中丙处筑港最佳,理由是:丙在海湾内,可避风浪;且等深线较密集,水深;陆上地势平坦开阔,利于建港宿营地①应避开河谷、河边,以防暴雨造成的山洪暴发;②避开陡坡、陡崖,以防崩塌、落石造成伤害;③应选在地势较高的缓坡或较平坦的鞍部宿营。

等高线地形图的综合应用教学设计第二讲地图等高线地形图的综合应用一、教学内容及解析内容①如何判别山顶、山脊、山谷、陡崖和鞍部;②计算等高距,计算陡崖的相对高度以及顶部和底部高度;③通过等高线地形图进行地形特征分析和水文特征分析;④通过等高线地形图进行水库坝址的选择、交通线的选择、调水水路线、农业生产中土地利用等方面的分析运用。

解析在等高线地形图的综合应用中,地形特征的分析,关键从地形类型、地势起伏状况及变化幅度、海拔、特殊地形、地质条件等方面分析;在水文特征方面,重点是河流流速、流量、含沙量、汛期、有无结冰期等方面进行分析,当然还有水系特征;在大坝选址问题上,关键是要找出“口袋”形的洼地,坝高和坝长要根据图来进行估算;其他的还有交通路线、调水水路线和农业生产中土地利用。

二、教学目标及解析目标让学生学会区分海拔与相对高度的差异;学会判断山顶、山脊、山谷、陡崖和鞍部;学会计算等高距、陡崖的相关计算;最终学会综合分析和运用等高线地形图。

解析了解海拔与相对高度的内涵并准确的进行计算;从基本概念人手,掌握山顶、山脊、山谷、陡崖和的判别方法;掌握等高距、陡崖相对高度的计算方法,形成一定的规律;等高线的运用是本节课的重点,也是教学的难点,应该多加关注,构建答题的基本模式。

三、教学重点难点重点:等高线地形图的综合应用难点:等高线地形图的综合应用四、教学问题诊断分析1.学生已有的知识和水平具有一定的差距,有些学生对于判读复杂的等高线地形图以及通过读图分析和综合应用,解读起来有一定的困难,所以讲解时需要详细,并且要总结判读方法和规律。

2. 对于简单的地形判断图学生有一定的认识,可通过学生自主学习解决。

五、教学支持条件分析1.学生的学习准备:预习地图册《等高线地形图的综合应用》,初步了解等高线地形图能应用在哪些方面以及如何应用。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,前置性作业。

准备教学所需等高线地形图,便于直观教学。

3.教学的设计和布置:六人一组,以小组为单位展开讨论总结。

“等高线地形图”教学设计(人教版)等高线地形图是地理课程中的重要内容之一,通过学习等高线地形图,可以帮助学生更好地了解地理环境,提高地理素养和地理空间认知能力。

本文将针对人教版地理课程中的等高线地形图教学内容,进行教学设计,帮助教师更好地进行地理教学。

一、教学目标1. 知识与技能:了解等高线地形图的基本含义和制图规则,能够通过等高线地形图解读地形特征和地势变化。

2. 过程与方法:通过观察、分析、比较等方法,掌握等高线地形图的解读技巧,并能够应用到地形图的分析中。

3. 情感态度与价值观:培养学生对地形图的兴趣,激发学生的地理探索欲望,提高对地理环境的关注和保护意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:掌握等高线地形图的基本含义和制图规则,能够解读地形特征和地势变化。

2. 教学难点:通过等高线地形图解读地形特征,运用地形图分析技巧分析地势变化。

四、教学过程1. 激发学习兴趣,导入新课。

通过图片、视频等多媒体展示,介绍等高线地形图的基本概念和实际应用,激发学生对地形图的兴趣,引导学生思考为什么要了解地形图,地形图有什么作用等问题,激发学生的学习欲望。

2. 理论学习通过讲解等高线地形图的基本含义和制图规则,引导学生进行讨论,弄清楚等高线地形图中的基本概念和特点,并进行实例分析,帮助学生理解等高线地形图的制图规则。

3. 实践操作让学生进行实际操作,通过给定的等高线地形图,让学生掌握解读地形特征和地势变化的技巧,通过观察、分析、比较等方法,帮助学生掌握等高线地形图的解读技巧,并能够应用到地形图的分析中。

4. 小结归纳通过案例分析和课堂互动,总结等高线地形图的应用,如何利用等高线地形图进行地形分析,引导学生理解地形图的实际应用价值,增强学生对地形图的认识和学习动力。

六、教学反馈1. 每节课学生小结,对本节课内容进行反馈。

2. 布置课后作业,加强对等高线地形图的巩固和应用。

七、教学评价通过课堂讨论、小组合作、个人作业等形式对学生进行综合评价,考察学生对等高线地形图的掌握程度和应用能力。

“等高线地形图”教学设计(人教版)1. 引言1.1 背景介绍等高线地形图是地理学中常用的一种表示地形的方法,通过连接同一等高线上各点的高度相同的地点,可以直观地展示出地形的起伏变化。

等高线地形图不仅在地理学中有重要的应用,也在城市规划、农业生产等领域发挥着重要作用。

随着地理信息技术的发展,利用等高线地形图进行地形分析和空间规划变得越来越方便。

在人教版教材中,等高线地形图作为地理学习的重要内容之一,通过教学可以帮助学生更好地理解地形起伏的规律,培养他们对地理环境的观察和分析能力。

在课堂教学中,引入等高线地形图的教学设计将有助于激发学生的学习兴趣,提高他们对地理知识的理解和运用能力。

本教学设计旨在通过引入等高线地形图,帮助学生更全面地认识地理环境,培养其地理思维能力和实际应用能力。

1.2 教学目的教学目的是通过教学设计,使学生能够了解等高线地形图的概念和作用,掌握等高线地形图的绘制方法,培养学生的地理地图阅读能力和地理思维能力。

通过学习等高线地形图,帮助学生增强对地球表面地形地貌的认识,提高他们的地理空间想象能力和地理问题解决能力。

通过本节课的教学,学生将能够运用等高线地形图来解读地理信息,分析地形特征,为后续的地理学习奠定基础。

2. 正文2.1 教学内容等高线地形图是地理教学中的重要内容之一。

通过学习等高线地形图,可以帮助学生更好地理解地形地貌特征,提升他们的地理空间认知能力和地理思维能力。

教学内容主要包括以下几个方面:1. 等高线地形图的定义:介绍等高线地形图的基本概念,包括等高线的定义、作用和表示方式。

让学生了解等高线地形图是通过等高线来表示不同高度的地形特征。

3. 等高线地形图的绘制:教授学生如何绘制等高线地形图,包括如何根据地形图上的特征画出等高线、如何判断地形的变化等。

4. 等高线地形图的应用:介绍等高线地形图在实际生活中的应用,如地图阅读、定位导航、山地旅行等。

让学生认识到等高线地形图的重要性和实用性。

等高线地形图教案教案标题:等高线地形图教案教案目标:1. 通过本课程,学生将了解等高线地形图的基本概念和使用方法。

2. 学生将能够解读和绘制简单的等高线地形图。

3. 学生将能够利用等高线地形图分析地形特征和地势变化。

教学资源:1. 等高线地形图的实例和练习材料。

2. 地理教科书和参考书籍。

3. 白板、黑板或投影仪。

4. 笔、纸、尺子和绘图工具。

教学步骤:引入:1. 引导学生思考地形图的作用和重要性,并与他们讨论地形图的不同类型。

2. 引入等高线地形图的概念,解释等高线的含义和用途。

讲解等高线地形图的基本概念:1. 解释等高线是连接相同高度点的线,高度间隔相等。

2. 展示实际的等高线地形图,并解释图中的元素,如等高线线条、等高线间距等。

3. 讲解等高线的基本规则和表示方法,如等高线的间距、闭合等。

解读等高线地形图:1. 给学生提供一张简单的等高线地形图,并要求他们解读地形图中的地势变化和特征。

2. 引导学生注意等高线的密集程度和形状,以及它们表示的地形特征,如山脉、河流等。

3. 分组讨论,学生分享他们对地形图的解读和观察结果。

绘制等高线地形图:1. 向学生展示如何绘制等高线地形图的基本步骤和技巧。

2. 提供一些简单的地形图练习材料,要求学生根据给定的高度信息绘制等高线地形图。

3. 学生互相交换绘制的地形图,并互相评估和纠正。

应用等高线地形图:1. 提供一些实际的地形图案例,要求学生利用等高线地形图分析地势变化和地形特征。

2. 引导学生思考等高线地形图在实际生活中的应用,如规划建筑、导航等。

总结:1. 回顾本课程的主要内容和学习成果。

2. 强调等高线地形图的重要性和实用性。

3. 鼓励学生继续探索和应用等高线地形图的知识。

评估:1. 设计一些练习题和问题,测试学生对等高线地形图的理解和应用能力。

2. 观察学生在绘制和解读等高线地形图时的技巧和准确性。

拓展活动:1. 鼓励学生在实地考察中观察和记录地形特征,并尝试绘制等高线地形图。