析因设计(li)

- 格式:ppt

- 大小:228.00 KB

- 文档页数:23

1。

随机化分组的作用:①保证各比较组的均衡可比性;②是对资料进行统计推断的前提。

2。

完全随机设计、随机区组设计、拉丁方设计是从安排配伍因素或控制实验中非处理因素方面来考虑.若不安排任何配伍因素,为完全随机设计;若安排一种配伍因素,为随机区组设计;若安排两种配伍因素,为拉丁方设计。

3。

析因设计与裂隙设计的联系和区别:裂区设计是析因设计的一种特殊形式,该设计的处理也是析因处理,只是每个因素作用于不同级别的实验单位。

裂区设计与析因设计的差别在于,析因设计的g个处理全部作用于同一级别的实验单位,如完全随机设计全部作用于一级实验单位,随机区组设计全部作用于同一级别的实验单位;但裂区设计A因素I个水平只作用于一级实验单位,B因索J个水平只作用于二级实验单位。

(一)析因设计(factorial design)析因试验;G个处理组是各因素各水平的全面组合。

以两因素的析因试验为例。

析因设计(完全交叉分组试验设计):安排析因试验的设计.所涉及的处理因素个数≥2,每个处理因素的水平数也≥2.医学研究中常常采用析因设计研究两个或多个处理因素的效应,不仅可以检验每一因素各水平之间的效应差异,而且可检验各因素之间的交互作用.显著特征:(1)每个处理是各因素各水平的一种组合,总处理数为各因素各水平的全面组合数,即各因素各水平数的乘积.如两因素析因设计,设A因素有I个水平,B因素有J个水平,则总处理数G=I×J。

在三个因素的析因设计中,若各因素水平为I、J、K,则总处理数G=I×J×K.(2)要求各个处理组内的实验单位数相等(便于手工计算)且每组至少有两个实验单位,否则无法分析因素间的交互作用,故总的实验单位数至少为2G。

如果不存在交互作用,分析某一因素的作用只需考察该因素的主效应.若存在交互作用,就不再分析主效应,但必须逐一分析各因素的单独效应.析因设计的均数两两比较方法较复杂,如果试验目的是寻找不同因素不同水平的最佳组合,方差分析显著后可不必作均数两两比较,直接根据各处理组均数大小作出选择。

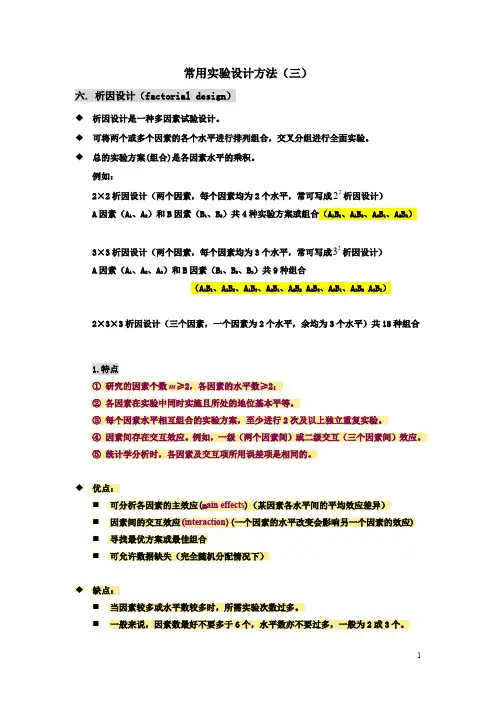

常用实验设计方法(三)六.析因设计(f a c t o r i a l d e s i g n)◆析因设计是一种多因素试验设计。

◆可将两个或多个因素的各个水平进行排列组合,交叉分组进行全面实验。

◆总的实验方案(组合)是各因素水平的乘积。

例如:2×2析因设计(两个因素,每个因素均为2个水平,常可写成22析因设计)A因素(A1、A2)和B因素(B1、B2)共4种实验方案或组合(A1B1、A1B2、A2B1、A2B2)3×3析因设计(两个因素,每个因素均为3个水平,常可写成23析因设计)A因素(A1、A2、A3)和B因素(B1、B2、B3)共9种组合(A1B1、A1B2、A1B3、A2B1、A2B2A2B3、A3B1、A3B2A3B3)2×3×3析因设计(三个因素,一个因素为2个水平,余均为3个水平)共18种组合1.特点①研究的因素个数m≥2,各因素的水平数≥2;②各因素在实验中同时实施且所处的地位基本平等。

③每个因素水平相互组合的实验方案,至少进行2次及以上独立重复实验。

④因素间存在交互效应。

例如,一级(两个因素间)或二级交互(三个因素间)效应。

⑤统计学分析时,各因素及交互项所用误差项是相同的。

◆优点:⏹可分析各因素的主效应(m a i n e f f e c t s)(某因素各水平间的平均效应差异)⏹因素间的交互效应(i n t e r a c t i o n)(一个因素的水平改变会影响另一个因素的效应)⏹寻找最优方案或最佳组合⏹可允许数据缺失(完全随机分配情况下)◆缺点:⏹当因素较多或水平数较多时,所需实验次数过多。

⏹一般来说,因素数最好不要多于6个,水平数亦不要过多,一般为2或3个。

2.析因设计的类型可采用完全随机分配方法或随机区组的析因设计。

可安排两因素或多因素实验⑴2×2析因设计结果见下表:分析:设计类型?如何制定设计方案?如何进行统计学分析?①设计类型两个因素:甲药(不用、用),乙药(不用、用),交叉全面组合,各实验方案独立重复3次,为2×2析因设计。

析因设计什么是析因设计?析因设计(也称为因果推断设计)是一种研究方法,旨在评估行为、政策、干预或其他变量对特定结果的因果关系。

该设计试图控制可能对结果产生影响的所有其他因素,以确定自变量对因变量的影响。

析因设计广泛应用于社会科学、医学和其他领域的实证研究中。

在析因设计中,研究者会通过引入特定的独立变量来干预研究对象,并仔细观察引发的结果变化。

这种设计允许研究者推断自变量和因变量之间的因果关系,并排除其他可能的解释因素。

析因设计的要素对于有效的析因设计,需要考虑以下几个要素:1. 分组研究对象通常被随机分成实验组和对照组。

实验组接受研究者的干预或处理,而对照组不接受干预。

分组是为了确保结果的可比性,并排除其他因素对结果的影响。

2. 随机化随机化是分组的关键部分。

随机分配实验对象可以降低个体差异对结果的影响,增加因果推断的有效性。

通过随机分组,研究者可以保证实验组和对照组在实验开始前具有相似的特征。

这有助于控制潜在的混淆变量。

3. 对照组对照组是未接受干预的组,用于与实验组进行比较。

对照组的存在有助于确定干预的真实效果,因为它提供了一个基准来评估实验组的变化。

4. 干预干预是研究者对实验组进行的操作或处理。

这可能是一种新的行为、政策、药物等。

干预应有明确的定义和操作程序,以便进行准确的评估。

5. 结果评估在析因设计中,研究者需要准确测量和评估结果。

结果评估应与研究问题和假设相关,并且应具有可重复性和客观性。

析因设计的优势和局限性析因设计具有以下几个优势:•因果推断:通过控制其他可能影响结果的因素,析因设计允许研究者进行因果推断,确定自变量对因变量的实际效果。

•可靠性和有效性:随机分组和对照组的设计使得研究结果更加可靠和有效,减少了外界因素的干扰。

适用性广泛:析因设计可以适用于各种研究领域和问题,包括社会科学、医学、心理学等。

,析因设计也存在一些局限性:•可行性限制:有时候,出于伦理或其他原因,不可能对自变量进行操纵或进行随机分组。

析因设计的原理“析因设计”通常指因果关系的设计方法,该方法被广泛用于科学研究、工程和管理等领域,以帮助理解和改善系统。

以下是析因设计的原理的详细解释:背景和定义:析因设计是在实验设计中使用的一种方法,主要用于识别和理解系统中因果关系。

它强调通过有计划的实验来观察系统的变化,以推断特定变化对系统行为的影响。

独立变量和因果关系:在析因设计中,独立变量是被操纵的因素,它们被认为可能影响系统的行为。

通过操纵这些独立变量,研究者试图识别它们与系统响应之间的因果关系。

水平和组合:独立变量通常有不同的水平,即不同的取值或处理。

析因设计通过将不同水平的独立变量组合在一起,以观察系统响应如何随着这些组合的变化而变化。

重复和随机化:为了提高实验的可靠性,析因设计通常包括对实验进行多次重复,以确保观察结果的一致性。

随机化是为了消除外部因素对实验结果的潜在影响,确保实验的内部有效性。

因果推断和建模:通过统计分析,研究者可以推断独立变量与系统响应之间的因果关系。

这有助于建立数学模型,描述系统的行为,从而更好地理解和预测系统的未来行为。

交互效应:析因设计特别关注变量之间的交互效应,即一个变量的效应如何依赖于其他变量的水平。

通过考察这些交互效应,可以深入了解系统行为的复杂性。

应用领域:析因设计广泛应用于各个领域,如制造业、医学研究、产品设计等,用于优化系统性能、改进产品质量、提高生产效率等。

通过理解和操纵系统中的因果关系,析因设计为优化和改进复杂系统提供了一种强大的工具。

在实际应用中,这种设计方法帮助研究者更好地理解系统,并制定出更有效的改进策略。

1.随机化分组的作用:①保证各比较组的均衡可比性;②是对资料进行统计推断的前提。

2.完全随机设计、随机区组设计、拉丁方设计是从安排配伍因素或控制实验中非处理因素方面来考虑。

若不安排任何配伍因素,为完全随机设计;若安排一种配伍因素,为随机区组设计;若安排两种配伍因素,为拉丁方设计。

3.析因设计与裂隙设计的联系和区别:裂区设计是析因设计的一种特殊形式,该设计的处理也是析因处理,只是每个因素作用于不同级别的实验单位。

裂区设计与析因设计的差别在于,析因设计的g个处理全部作用于同一级别的实验单位,如完全随机设计全部作用于一级实验单位,随机区组设计全部作用于同一级别的实验单位;但裂区设计A因素I个水平只作用于一级实验单位,B因索J个水平只作用于二级实验单位。

(一)析因设计(factorial design)析因实验。

G个处理组是各因素各水平的全面组合。

以两因素的析因实验为例。

析因设计(完全交叉分组实验设计):安排析因实验的设计。

所涉及的处理因素个数≥2,每个处理因素的水平数也≥2。

医学研究中常常采用析因设计研究两个或多个处理因素的效应,不仅可以检验每一因素各水平之间的效应差异,而且可检验各因素之间的交互作用。

显著特征:(1)每个处理是各因素各水平的一种组合,总处理数为各因素各水平的全面组合数,即各因素各水平数的乘积。

如两因素析因设计,设A因素有I个水平,B因素有J个水平,则总处理数G=I×J。

在三个因素的析因设计中,若各因素水平为I、J、K,则总处理数G=I ×J×K。

(2)要求各个处理组内的实验单位数相等(便于手工计算)且每组至少有两个实验单位,否则无法分析因素间的交互作用,故总的实验单位数至少为2G。

如果不存在交互作用,分析某一因素的作用只需考察该因素的主效应。

若存在交互作用,就不再分析主效应,但必须逐一分析各因素的单独效应。

析因设计的均数两两比较方法较复杂,如果实验目的是寻找不同因素不同水平的最佳组合,方差分析显著后可不必作均数两两比较,直接根据各处理组均数大小作出选择。

析因设计的实施步骤概述析因设计(Cause and Effect Design,CED)是一种系统化的问题解决方法,旨在寻找问题根本原因并提供解决方案。

它通过将问题分解为多个因果关系,帮助团队深入分析问题,并制定针对性的解决方案。

本文将介绍对于执行析因设计的几个关键步骤。

步骤一:确定问题在执行析因设计之前,首先要明确并确定需要解决的问题。

问题应该是明确的、具体的,并能够量化或观察到。

确切的问题描述有助于我们更好地理解问题的本质,并指导后续的分析和解决方案制定。

示例问题:•生产线上的产品缺陷率高步骤二:收集数据数据是实施析因设计的重要基础,只有通过充分而全面的数据收集,我们才能更好地分析问题。

数据收集可以包括定量数据和定性数据两种类型。

定量数据收集:•统计产品缺陷率•收集生产过程中的变量数据,如温度、湿度、流程参数等定性数据收集:•进行观察,记录生产线上的操作步骤和过程•进行访谈,获取相关人员的意见和建议步骤三:建立因果关系图建立因果关系图(也称为鱼骨图、Ishikawa图)是找出问题根本原因的关键步骤。

通过因果关系图,我们可以将问题分解为多个主要因素,并找出它们之间的关联关系。

示例因果关系图:•生产设备:设备维护不当•过程:生产工艺不稳定•人员:操作技能不合格•材料:原材料质量问题•方法:操作规程缺失步骤四:分析因果关系在步骤三建立的因果关系图的基础上,我们需要进行进一步的分析,以确定每个因素对问题产生影响的程度。

可以采用以下方法进行分析:•优先级排序:根据因果关系图中各个因素的重要性进行排序,确定针对性解决问题的方向。

•因果关联度:通过数据分析,统计各个因素与问题之间的相关性,确定其对问题的影响程度。

•实证研究:进行实地观察、测试和实验等,以验证因素对问题的影响。

步骤五:制定解决方案根据步骤四的分析结果,我们可以制定针对性的解决方案。

解决方案应该针对性强、可操作性高,并考虑影响因素之间的相互关系。

平行设计,析因设计,序贯设计平行设计、析因设计和序贯设计都是实验研究中常用的设计方法。

下面将分别介绍这三种设计方法的基本原理和应用场景。

一、平行设计(Parallel Design)平行设计是指在研究中同时采用两个或多个处理组进行比较,以确定不同因素对研究结果的影响。

平行设计的基本原理是通过在同一时间段内独立地进行多个处理组的比较来消除时间的干扰。

平行设计适用于对多个处理组之间的差异进行比较的情况。

例如,研究某种药物的疗效时,可以将患者随机分成两组,一组接受该药物的治疗,另一组接受安慰剂治疗,然后比较两组患者的治疗效果。

这样可以排除其他潜在影响因素的干扰,更准确地评估药物的疗效。

二、析因设计(Factorial Design)析因设计是指通过对多个因素进行系统的组合和排列,研究各因素和因素间交互作用对结果变量的影响。

析因设计的基本原理是通过对不同因素与因素水平进行组合和排列,以观察不同组合对结果变量的影响。

析因设计适用于研究多个因素对结果变量的影响以及因素间的交互作用的情况。

例如,想要研究某种植物的生长受到水肥比例和光照时间的影响,可以设计一个2×3的析因实验。

其中,水肥比例有两个水平(高水肥比例和低水肥比例),光照时间有三个水平(短、中、长)。

将这两个因素组合起来,共有六个处理组,观察不同处理组中植物的生长情况。

三、序贯设计(Sequential Design)序贯设计是指将研究过程分为若干个阶段,每个阶段的结果可以作为下一个阶段的依据,从而逐步深入研究和完善。

序贯设计的基本原理是根据已有的信息和结果,调整研究设计和参数,逐步建立并完善研究模型。

序贯设计适用于研究过程较长、成本较高或需要周期性调整的情况。

例如,进行新药研发时,可以先进行初步的药物筛选,然后根据筛选结果调整研究设计和参数,并对药物进行进一步的测试,逐步深入研究和完善。

这样可以节省时间和资源,提高研究效率。

需要注意的是,以上设计方法并非相互独立,可以根据研究目的和要求进行灵活组合和调整。

实验设计与分析(一)第五章析因设计析因设计的基本概念1析因设计的优点2目录两因子析因设计3多因子析因设计4拟合响应曲线与曲面5目录含区组的析因设计65.1析因设计的基本概念☆析因设计(factorial design)对研究两个或多个因子效应的实验是最有效的。

☆析因设计:在每一次完全实验或每一次重复中,这些因子水平的所有可能的组合都被研究到。

☆例如,当因子A有a个水平和因子B有b个水平时,则每次重复都包含全体ab 个处理组合;当这些因子被安排在某一析因设计中时,常被称为是交叉的。

☆因子效应:当这一因子的水平改变时所产生的响应的变化;☆主效应:来自实验中所感兴趣的基本因子;☆交互效应:一个因子的不同水平之间的响应差随着其他因子水平的不同而不同。

高+低−低−高+因子B因子A图5.1 两因子析因实验,其响应y 显示在各角点上30522040☆主效应的计算方法:高水平的平均响应和低水平的平均响应之间的差;☆因子A 的主效应为A =40+522−20+302=21,因子A 从低水平增至高水平使得其平均响应增加了21个单位;☆因子B 的主效应为B =30+522−20+402=11,因子B 从低水平增至高水平使得其平均响应增加了11个单位;☆考虑两因子两水平的析因实验:☆考虑两因子两水平的析因实验:高+低−低−高+因子B因子A图5.1 两因子析因实验,其响应y 显示在各角点上30522040☆对因子B 的低水平(即B /),A 的效应为A =40−20=20☆对因子B 的高水平(即B 0),A 的效应为A =52−30=22☆可以看到,A 的效应基本不依赖于因子B所选的水平,可见A 与B 之间的交互效应很小。

交互效应的大小是这两个A 效应的平均差,即AB =22−202=1☆在这个实验中交互效应很小,因此对主效应的解释没有影响。

高+低−低−高+因子B因子A图5.2 有交互作用的两因子析因实验40122050☆考虑两因子两水平的析因实验:☆因子A 的主效应为A =50+122−20+402=1,因子A 从低水平增至高水平使得其平均响应只增加了1个单位;☆因子B 的主效应为B =40+122−20+502=−9,因子B 从低水平增至高水平使得其平均响应减少了9个单位;高+低−低−高+因子B因子A图5.2 有交互作用的两因子析因实验40122050☆考虑两因子两水平的析因实验:☆对因子B 的低水平(即B /),A 的效应为A =50−20=30☆对因子B 的高水平(即B 0),A 的效应为A =12−40=−28☆因为A 的效应依赖于因子B 所选的水平,可见A 与B 之间存在交互效应。