作业条件危险性分析法(LEC)

- 格式:docx

- 大小:15.18 KB

- 文档页数:2

附录A作业条件危险性分析评价法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

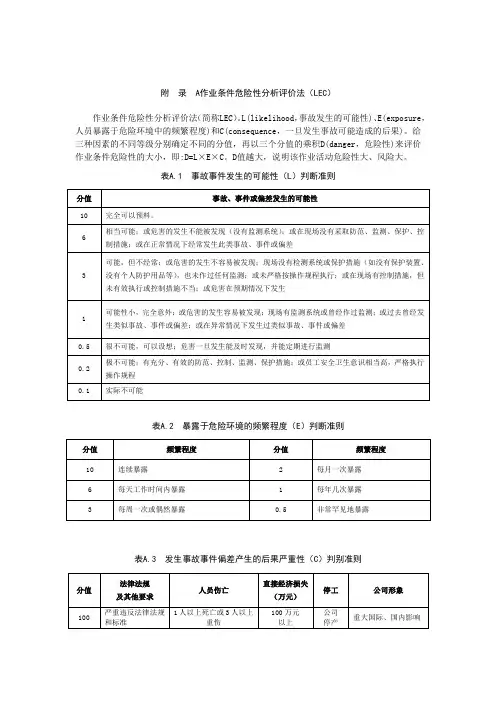

表A.1 事故事件发生的可能性(L)判断准则

表A.2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则

表A.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则

表A.4 风险等级判定准则及控制措施(D)。

编号:5.9.1

作业条件危险性分析法(LEC )

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有

潜在危险性环境中作业时危险性的半定量的评价方法,它由美国的格

雷厄姆(K • J - Graham)和金尼(G • F - Kinney)提出的,因此也称为格雷厄姆一一金尼法。

作业条件危险评价法用与系统风险有关的的三个因素指标值之

积来评价操作人员伤亡风险大小,这三个因素是:

L —发生事故的可能性大小

E—人体暴露在危险环境中的频繁程度

C—一旦发生事故会造成的损失后果

危险性的大小:D=LEC

作业条件危险性评价法的特点是比较简便,容易在企业内部实

行。

目前,已在航空工业系统、部分铁路交通系统和石化系统试点使用,效果较好。

它有利于掌握企业内部各危险点的危险状况,有利于

整改措施的实施。

评价步骤如下:

1)以类比作业条件比较为基础,由熟悉作业条件的人员组成评

价小组;

2)由评价小组人员按照规定标准给L、E、C分别打分,取三组

分值的平均值作为L、E、C的计算分值,用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险等级。

三个因素的分值和危险性分值及其对应的情况如下。

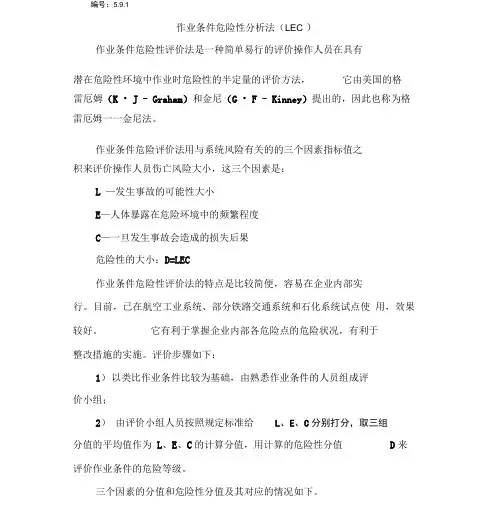

表1 事故或危险事件发生可能性分值(L)

表2暴露于潜在危险环境的分值(E)

表3发生事故或危险事件可能结果的分值(C)

表4 危险性分值(D)。

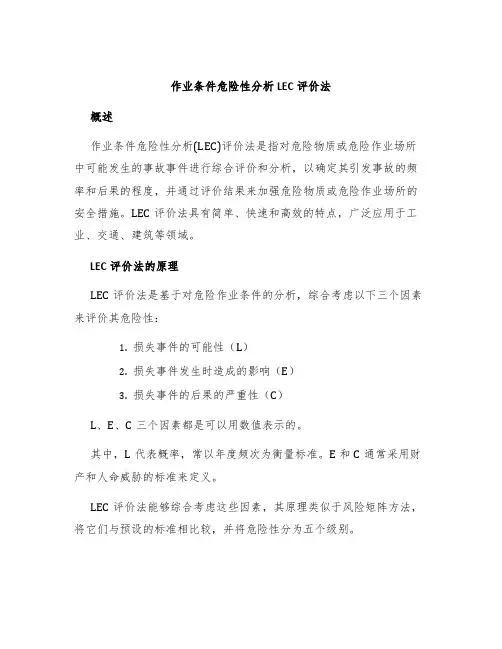

作业条件危险性分析LEC评价法概述作业条件危险性分析(LEC)评价法是指对危险物质或危险作业场所中可能发生的事故事件进行综合评价和分析,以确定其引发事故的频率和后果的程度,并通过评价结果来加强危险物质或危险作业场所的安全措施。

LEC评价法具有简单、快速和高效的特点,广泛应用于工业、交通、建筑等领域。

LEC评价法的原理LEC评价法是基于对危险作业条件的分析,综合考虑以下三个因素来评价其危险性:1.损失事件的可能性(L)2.损失事件发生时造成的影响(E)3.损失事件的后果的严重性(C)L、E、C三个因素都是可以用数值表示的。

其中,L代表概率,常以年度频次为衡量标准。

E和C通常采用财产和人命威胁的标准来定义。

LEC评价法能够综合考虑这些因素,其原理类似于风险矩阵方法,将它们与预设的标准相比较,并将危险性分为五个级别。

LEC评价法具体步骤LEC评价法的具体步骤如下:步骤1:确定损失事件(LOA)该步骤是为了明确评估的对象而进行的。

首先要将待评估的作业条件(LOA)明确规定为一个确定的损失事件,并给出其发生的时间与空间范围。

步骤2:确定发生的频率和影响损失事件的因素该步骤主要是为了确定评估损失事件(L, E, C)的因素、影响和发生的频率,并进行概率分析,确定各因素和影响对损失事件发生的贡献值。

步骤3:进行LEC分析该步骤主要是根据步骤2中确定的各因素和影响的贡献值,计算出评估结果,并根据预先设定的标准将危险性分为五个级别。

步骤4:确定减轻或消除危险的措施根据LEC评价结果,确定减轻或消除危险的措施,使评价结果进一步优化。

LEC评价法在实际中的应用LEC评价法广泛应用于各种危险作业条件的分析和评价,如化工、石油、建筑等行业。

在实际应用中,可以设置多种不同的评估方法和标准,以适应不同的行业或特定任务的需求。

例如,对于一个化工企业的储罐区,可采用LEC评价法来评估其危险性,按照以下步骤展开:步骤一:确定损失事件(LOA)•储罐区泄漏步骤二:确定发生的频率和影响损失事件的因素•液体储存量•损坏储罐数量•容器维护历史•消防设施配置情况•作业规程步骤三:进行LEC分析•发生概率–1年一次 1–1年以上 2•影响程度–经济受损低于8000美元 1–经济受损8万美元以上 5•严重程度–伤亡人数0人 1–伤亡人数超过5人 5根据上述分析结果,可将危险性分为五个级别,以评估储罐区的安全等级。

作业条件危险性分析法LECLEC(作业条件危险性分析法)是一种用于识别、评估和控制工作条件中潜在危险的方法。

它是一种系统性的方法,可以帮助工作场所识别并处理潜在的危险,以预防事故和职业伤害的发生。

LEC方法的核心概念是基于作业和条件危险的分析。

通过对作业职责、作业活动和作业环境的分析,可以确定出可能导致事故和伤害的危险因素。

LEC方法通过以下三个步骤来实施:前提条件、作业操作和结果条件的分析。

在LEC方法中,前提条件是指在进行具体作业之前需要满足的条件。

这些条件包括工作许可证、工作准备、培训、技能和器材等。

通过对前提条件的分析,可以确定出可能导致事故和伤害的潜在危险因素。

作业操作是指实际进行作业的过程。

在LEC方法中,对作业操作进行分析可以识别出可能导致事故和伤害的危险因素。

这些因素包括不正确的方法、低效的工具和设备、无法预测的工作环境等。

结果条件是指作业完成后可能出现的结果。

通过对结果条件进行分析,可以确定出可能导致事故和伤害的潜在危险因素。

这些因素包括错误的输出、质量问题、不良的后果等。

LEC方法的一个重要特点是风险评估。

通过对每个危险因素的评估,可以确定其潜在的严重程度和发生的可能性。

根据风险评估的结果,可以采取相应的控制措施以减少风险。

LEC方法的另一个重要特点是整体性。

它不仅考虑了独立的危险因素,还考虑了它们之间的相互作用和综合效应。

通过对整个工作系统的分析,LEC方法可以更好地理解和控制潜在的危险。

LEC方法在各种工业领域都可以应用。

它可以用于评估工厂生产线上的危险因素,也可以用于评估建筑施工现场的危险因素。

无论在哪个领域,LEC方法都可以帮助工作场所识别出潜在的危险,从而采取相应的措施保障员工的安全和健康。

综上所述,LEC方法是一种重要的工具,可以帮助工作场所识别和控制潜在的危险。

通过对作业和条件危险的分析,可以确定可能导致事故和伤害的危险因素。

通过风险评估和整体分析,可以采取相应的控制措施以减少风险。

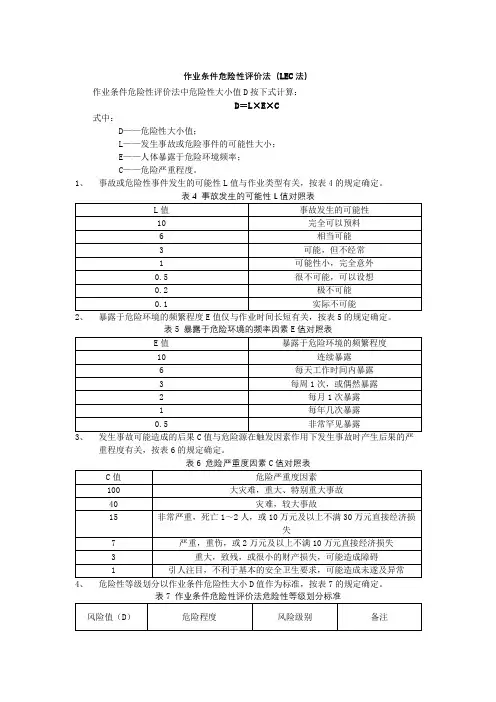

作业条件危险性评价法(LEC法)

一、作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算:

D=LEC

式中:D—危险性大小值;

L—发生事故或危险事件的可能性大小;

E—人体暴露于危险环境的频率;

C—危险严重程度。

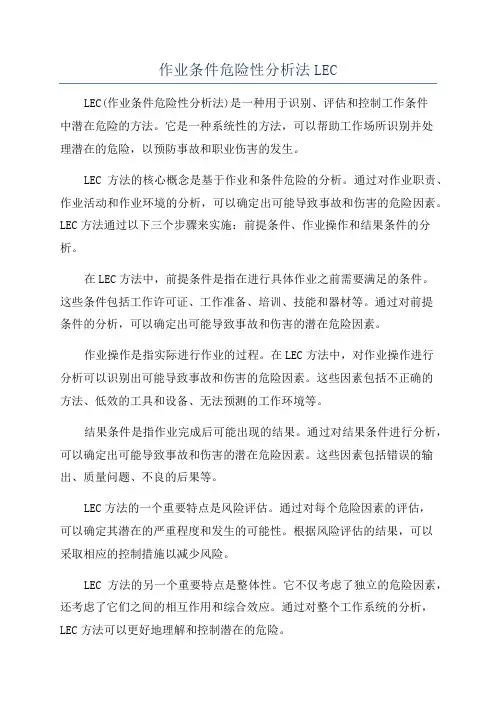

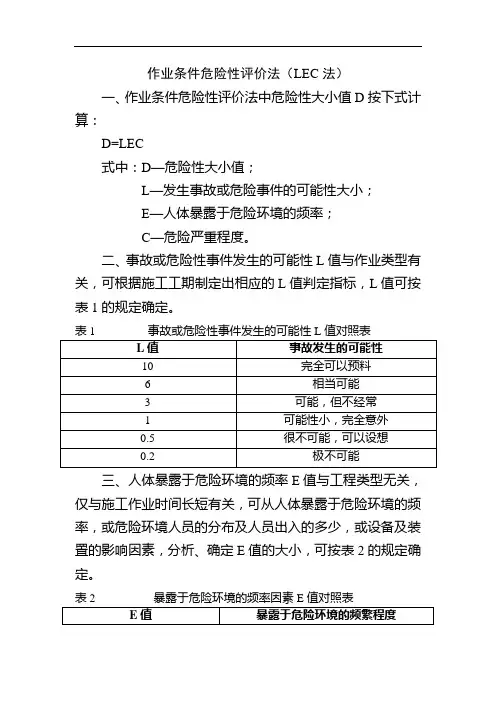

二、事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关,可根据施工工期制定出相应的L值判定指标,L值可按表1的规定确定。

三、人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关,仅与施工作业时间长短有关,可从人体暴露于危险环境的频率,或危险环境人员的分布及人员出入的多少,或设备及装置的影响因素,分析、确定E值的大小,可按表2的规定确定。

四、发生事故可能造成的后果,即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关,可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素,分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值,可按表3的规定确定。

五、危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准,按表4的规定确定。

附录A作业条件危险性分析法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

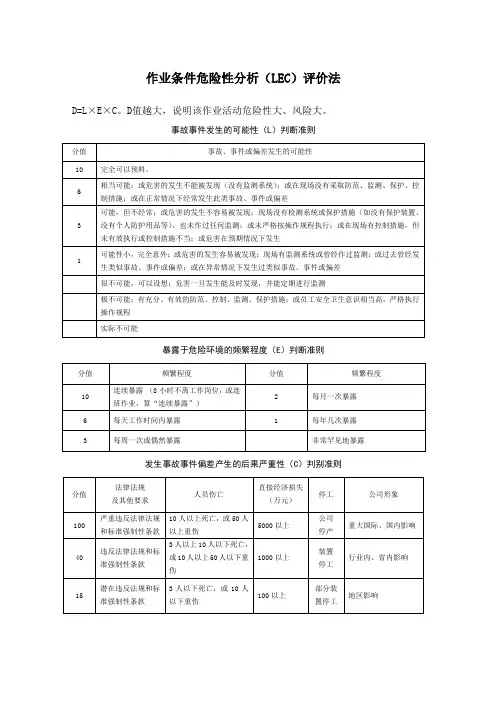

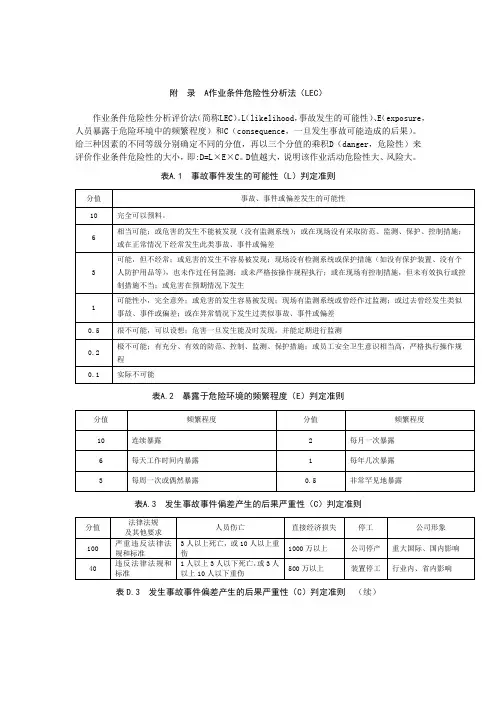

表A.1 事故事件发生的可能性(L)判定准则

表A.2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则

表A.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则

表D.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则(续)

表A.4 风险等级判定准则(D)及控制措施。

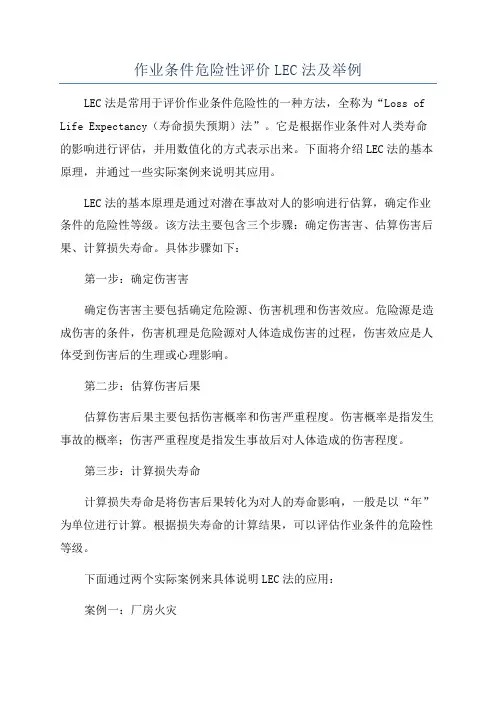

作业条件危险性评价LEC法及举例LEC法是常用于评价作业条件危险性的一种方法,全称为“Loss of Life Expectancy(寿命损失预期)法”。

它是根据作业条件对人类寿命的影响进行评估,并用数值化的方式表示出来。

下面将介绍LEC法的基本原理,并通过一些实际案例来说明其应用。

LEC法的基本原理是通过对潜在事故对人的影响进行估算,确定作业条件的危险性等级。

该方法主要包含三个步骤:确定伤害害、估算伤害后果、计算损失寿命。

具体步骤如下:第一步:确定伤害害确定伤害害主要包括确定危险源、伤害机理和伤害效应。

危险源是造成伤害的条件,伤害机理是危险源对人体造成伤害的过程,伤害效应是人体受到伤害后的生理或心理影响。

第二步:估算伤害后果估算伤害后果主要包括伤害概率和伤害严重程度。

伤害概率是指发生事故的概率;伤害严重程度是指发生事故后对人体造成的伤害程度。

第三步:计算损失寿命计算损失寿命是将伤害后果转化为对人的寿命影响,一般是以“年”为单位进行计算。

根据损失寿命的计算结果,可以评估作业条件的危险性等级。

下面通过两个实际案例来具体说明LEC法的应用:案例一:厂房火灾1.确定伤害害:危险源是火灾,伤害机理是火灾对人体造成烧伤和中毒,伤害效应是烧伤后导致伤残或死亡。

2.估算伤害后果:伤害概率根据过去的统计数据和安全措施的有效性来确定,伤害严重程度可以通过火灾的热能和烟雾浓度等指标来估算。

3.计算损失寿命:根据伤害后果的数据计算出每个可能的结果对人的寿命影响,然后加权求和得到总的损失寿命。

最后,根据损失寿命的数值,评估作业条件的危险性等级。

案例二:工业装置泄漏1.确定伤害害:危险源是装置泄漏,伤害机理是泄漏物对人体造成中毒和烧伤,伤害效应是中毒和烧伤后导致伤残或死亡。

2.估算伤害后果:伤害概率可以通过泄漏的频率和装置的可靠性来确定,伤害严重程度可以通过泄漏物的毒性和燃烧性来估算。

3.计算损失寿命:根据伤害后果的数据计算出每个可能的结果对人的寿命影响,然后加权求和得到总的损失寿命。

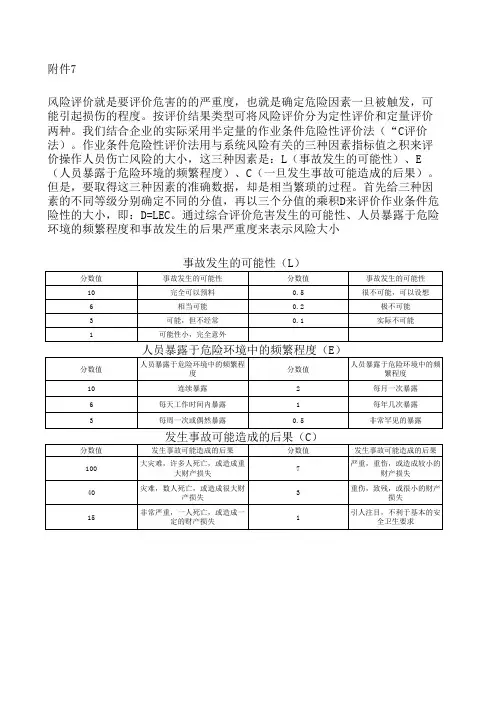

附件7

风险评价就是要评价危害的的严重度,也就是确定危险因素一旦被触发,可能引起损伤的程度。

按评价结果类型可将风险评价分为定性评价和定量评价两种。

我们结合企业的实际采用半定量的作业条件危险性评价法(“C评价法)。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险的大小,这三种因素是:L(事故发生的可能性)、E (人员暴露于危险环境的频繁程度)、C(一旦发生事故可能造成的后果)。

但是,要取得这三种因素的准确数据,却是相当繁琐的过程。

首先给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小,即:D=LEC。

通过综合评价危害发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故发生的后果严重度来表示风险大小

LEC风险评价分值法是一种评价风险等级的简单有效的方法,根据所评价的风险分值可以将风险进行分级。

风险分值69>D>0为低风险,表达为稍有危险,需要注意;如果160>D>70定位一般风险,需及时整改;如果320>D>160定为较大风险,需制定安全措施方案组织整改;D>320定为重大风险,不能继续作业。

值得注意的是危险性等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以纠正。

按危险性分值划分危险等级的标准如下表。

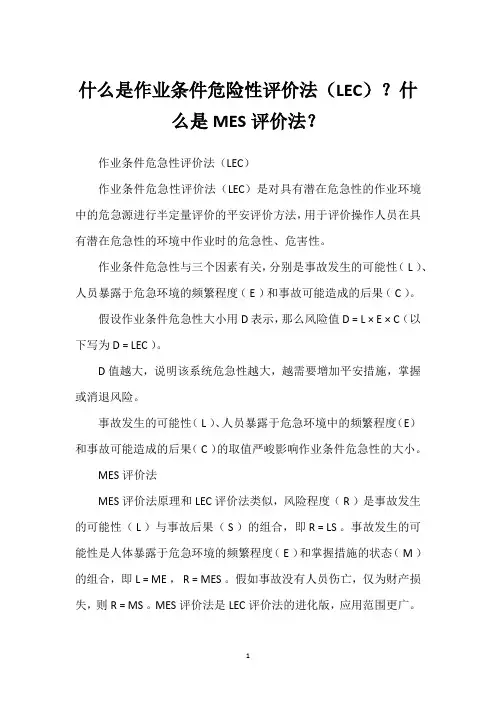

什么是作业条件危险性评价法(LEC)?什

么是MES评价法?

作业条件危急性评价法(LEC)

作业条件危急性评价法(LEC)是对具有潜在危急性的作业环境中的危急源进行半定量评价的平安评价方法,用于评价操作人员在具有潜在危急性的环境中作业时的危急性、危害性。

作业条件危急性与三个因素有关,分别是事故发生的可能性(L)、人员暴露于危急环境的频繁程度(E)和事故可能造成的后果(C)。

假设作业条件危急性大小用D表示,那么风险值D=L×E×C(以下写为D=LEC)。

D值越大,说明该系统危急性越大,越需要增加平安措施,掌握或消退风险。

事故发生的可能性(L)、人员暴露于危急环境中的频繁程度(E)和事故可能造成的后果(C)的取值严峻影响作业条件危急性的大小。

MES评价法

MES评价法原理和LEC评价法类似,风险程度(R)是事故发生的可能性(L)与事故后果(S)的组合,即R=LS。

事故发生的可能性是人体暴露于危急环境的频繁程度(E)和掌握措施的状态(M)的组合,即L=ME,R=MES。

假如事故没有人员伤亡,仅为财产损失,则R=MS。

MES评价法是LEC评价法的进化版,应用范围更广。

附录A作业条件危险性分析法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

表A.1 事故事件发生的可能性(L)判定准则

表A.2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则

表A.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则

表D.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则(续)

表A.4 风险等级判定准则(D)及控制措施。

作业条件危险性评论 (LEC 法)LEC法是一种简单易行的、评论职工在拥有潜伏危险性环境中作业时危险性的半定量评论方法。

它是由美国格雷厄姆 (K.J.Graham) 和金尼 (G.F.Kinney) 提出的。

他们以为影响作业条件危险性的要素主要包含:L——发惹祸故的可能性大小( liable )E——人体裸露在这类危险环境中的屡次程度( equency)C——一旦发惹祸故会造成的损失结果( consequence)D=L*E*C——危险性以现场作业条件(或类比作业条件)为基础,由熟习作业条件的人员构成专家组,按规定标准给L、E、C分别打分,取三组分值的均匀值作为L、E、C的计算分值,用计算的危险性分值(D)来评论作业条件的危险等级。

1、取值标准事故发生的可能性分数值裸露于危险环境的分数值事故造成的分数( L)屡次程度( E)结果( C)值完整会被预想到10 连续裸露10 十人以上死亡100 相当可能 6 每日工作时间内裸露 6 数人死亡40 可能,但不常常 3 每周一次或有时裸露 3 一人死亡15完整不测 , 极少可能 1 每个月裸露一次 2 严重伤残7能够假想 , 很不行能每年几次裸露 1 有伤残 3 极不行能特别稀有地裸露小伤,需救护 1 实质上不行能2、危险等级区分标准危险性分值危险程度危险元分级≥ 320 极度危险,不可以持续作业一级≥ 160~320 高度危险,需要立刻整顿二级≥70~160 明显危险,需要整顿三级≥20~ 70 比较危险,需要注意四级< 20 稍有危险,能够接受五级举例说明作业场序所或类号别1234某施工场所578高处焊接作业辨别结果作业可能致使风险评论( LEC 法现有等级安全危险要素L E C D活动的事故举措未穿工作其余损害6 3 3 54 四级服(灼烫)未戴绝缘触电 6 3 3 54 四级手套未系安全高处坠落 6 3 7 126 三级带未戴安碰伤 6 3 7 126 三级高处全帽电焊无工作平高处坠落 6 3 7 126 三级作业台焊接时产生有毒气尘肺病、3 3 3 27 四级体、粉尘锰中毒未戴口罩电焊火花火灾、烫6 37 126 四级伤。

作业条件危险性分析法(LEC法)

LEC法是由美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出的,对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的风险评估方法,用于评价人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

1 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡或设备损坏风险大小,

这三种因素分别是:L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小。

2 量化分值判定标准如下:

表C.1 事故发生的可能性基准值(L)

表C.2 人员暴露于危险环境的频繁程度基准值(E)

表C.3 发生事故产生的后果基准值(C)

3 LEC法计算公示:D=L×E×C,使用方法如下:

a)针对评估对像,根据现有的经验判断,在上述三个表格中分别选取人员伤亡、健康伤害、设备

损坏、生产中断、环境污染等风险的“L”“E”“C”分值;

b)利用LEC法计算公示:D=L×E×C,分别计算出人员伤亡、健康伤害、设备损坏、生产中断、

环境污染风险值D;

c)按照表4中D值确定各项风险等级,将其中最高的风险等级定为该风险点的风险等级;

d)D值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性,或减少人体

暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直至调整到允许范围内。

表C.4 危险性分值D与风险等级判定准则。

作业条件风险程度评价(LEC)评价准则

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:

D=LEC。

式中:D—风险值;

L—发生事故的可能性大小;

E—暴露于危险环境的频繁程度;

C—发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时,绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。

从系统安全角度考虑,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。

当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时,人员出现在危险

环境中的时间越多,则危险性越大,规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间。

风险值(D)求出之后,企业应根据实际情况确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。

下表可作为确定风险级别界限值的参考。

重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,按照全省统一的色谱技术要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准。

作业条件危险性评价法

对于具有潜在危险性的作业条件,采用格雷厄姆——金尼法(也称LEC法)进行评价。

根据此方法,影响危险性的主要因素包括:1)发生事故或危险事件的可能性;2)暴露于这种危险环境的频率;3)事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示为:D=L*E*C 式中 D为作业条件的危险性;L为事故或危险事件发生的可能性;E为暴露于危险环境的频率;C为发生事故或危险事件的可能结果。

根据现场检查的情况,分别给L、E、C赋予不同的分值,然后再根据三者的乘积确定作业条件的危险性。

以下为L、E、C取值表及危险性分值表:

事故或危险事件发生的可能性分值(L)

暴露于潜在危险环境的频率分值(E)

发生事故或危险事件可能结果的分值(C)

危险性分值(D)。

作业条件危险性分析(LEC)法

一、简述

LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。

该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。

这3种方面分别是:L为发生事故的可能性大小;E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C为一旦发生事故会造成的损失后果。

风险分值D=LEC。

D值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直至调整到允许范围内。

二、量化分值标准

对这3种方面分别进行客观的科学计算,得到准确的数据,是相当繁琐的过程。

为了简化评价过程,采取半定量计值法。

即根据以往的经验和估计,分别对这3方面划分不同的等级,并赋值。

具体如下:

事故发生的可能性(L)

暴露于危险环境的频繁程度(E)。