作业条件危险性分析评价法

- 格式:docx

- 大小:23.84 KB

- 文档页数:2

作业条件危险性分析LEC评价法概述作业条件危险性分析(LEC)评价法是指对危险物质或危险作业场所中可能发生的事故事件进行综合评价和分析,以确定其引发事故的频率和后果的程度,并通过评价结果来加强危险物质或危险作业场所的安全措施。

LEC评价法具有简单、快速和高效的特点,广泛应用于工业、交通、建筑等领域。

LEC评价法的原理LEC评价法是基于对危险作业条件的分析,综合考虑以下三个因素来评价其危险性:1.损失事件的可能性(L)2.损失事件发生时造成的影响(E)3.损失事件的后果的严重性(C)L、E、C三个因素都是可以用数值表示的。

其中,L代表概率,常以年度频次为衡量标准。

E和C通常采用财产和人命威胁的标准来定义。

LEC评价法能够综合考虑这些因素,其原理类似于风险矩阵方法,将它们与预设的标准相比较,并将危险性分为五个级别。

LEC评价法具体步骤LEC评价法的具体步骤如下:步骤1:确定损失事件(LOA)该步骤是为了明确评估的对象而进行的。

首先要将待评估的作业条件(LOA)明确规定为一个确定的损失事件,并给出其发生的时间与空间范围。

步骤2:确定发生的频率和影响损失事件的因素该步骤主要是为了确定评估损失事件(L, E, C)的因素、影响和发生的频率,并进行概率分析,确定各因素和影响对损失事件发生的贡献值。

步骤3:进行LEC分析该步骤主要是根据步骤2中确定的各因素和影响的贡献值,计算出评估结果,并根据预先设定的标准将危险性分为五个级别。

步骤4:确定减轻或消除危险的措施根据LEC评价结果,确定减轻或消除危险的措施,使评价结果进一步优化。

LEC评价法在实际中的应用LEC评价法广泛应用于各种危险作业条件的分析和评价,如化工、石油、建筑等行业。

在实际应用中,可以设置多种不同的评估方法和标准,以适应不同的行业或特定任务的需求。

例如,对于一个化工企业的储罐区,可采用LEC评价法来评估其危险性,按照以下步骤展开:步骤一:确定损失事件(LOA)•储罐区泄漏步骤二:确定发生的频率和影响损失事件的因素•液体储存量•损坏储罐数量•容器维护历史•消防设施配置情况•作业规程步骤三:进行LEC分析•发生概率–1年一次 1–1年以上 2•影响程度–经济受损低于8000美元 1–经济受损8万美元以上 5•严重程度–伤亡人数0人 1–伤亡人数超过5人 5根据上述分析结果,可将危险性分为五个级别,以评估储罐区的安全等级。

作业条件危险性分析评价法(LEC)

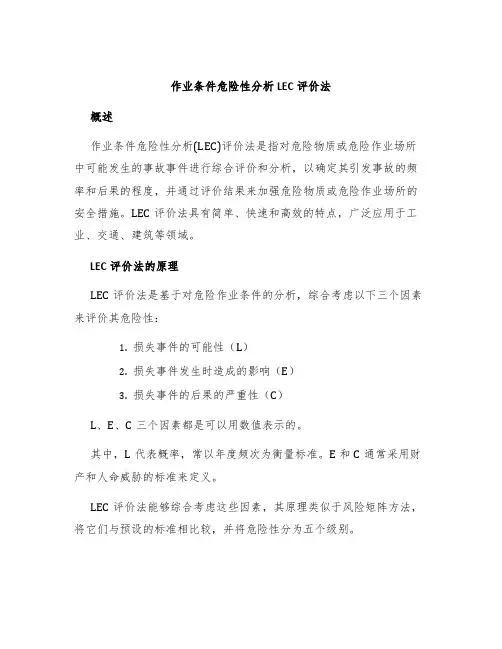

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

事故事件发生的可能性(L)判断准则

暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则

发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则

风险等级判定准则及控制措施(D)。

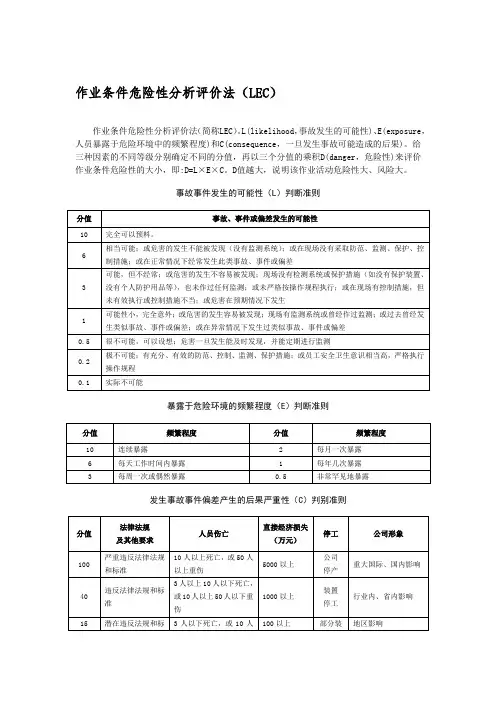

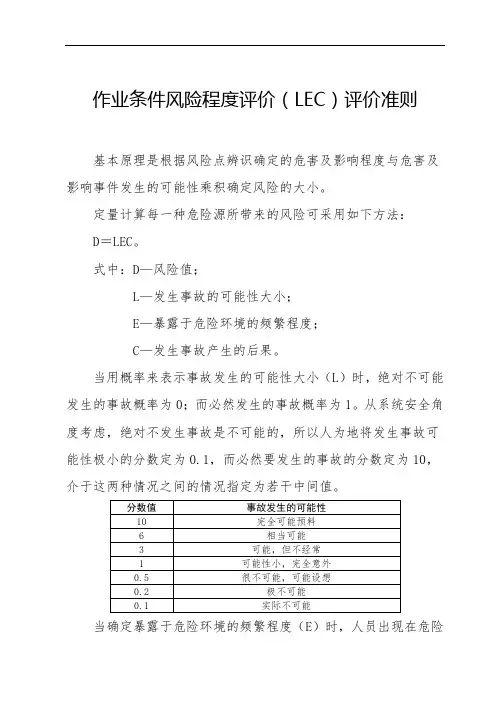

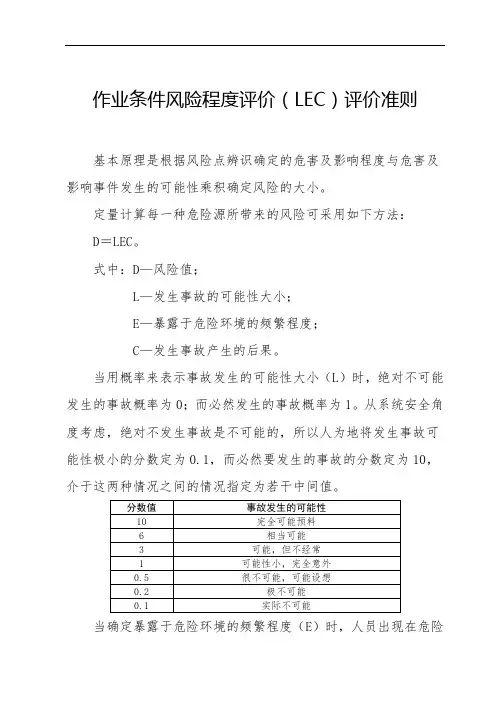

作业条件风险程度评价(LEC)评价准则

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:

D=LEC。

式中:D—风险值;

L—发生事故的可能性大小;

E—暴露于危险环境的频繁程度;

C—发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时,绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。

从系统安全角度考虑,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。

当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时,人员出现在危险

环境中的时间越多,则危险性越大,规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间。

风险值(D)求出之后,企业应根据实际情况确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。

下表可作为确定风险级别界限值的参考。

重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,按照全省统一的色谱技术要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准。

作业条件风险程度评价(LEC)评价准则

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:

D=LEC。

式中:D—风险值;

L—发生事故的可能性大小;

E—暴露于危险环境的频繁程度;

C—发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时,绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。

从系统安全角度考虑,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。

当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时,人员出现在危险

环境中的时间越多,则危险性越大,规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间。

风险值(D)求出之后,企业应根据实际情况确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。

下表可作为确定风险级别界限值的参考。

重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,按照全省统一的色谱技术要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准。

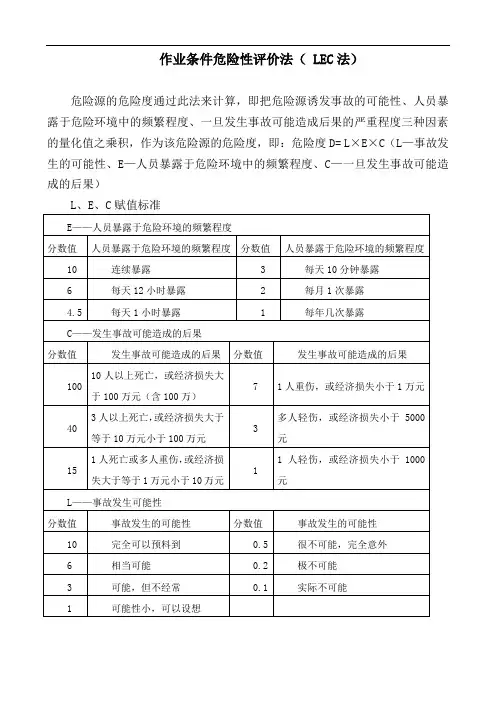

作业条件危险性评价法( LEC法)

危险源的危险度通过此法来计算,即把危险源诱发事故的可能性、人员暴露于危险环境中的频繁程度、一旦发生事故可能造成后果的严重程度三种因素的量化值之乘积,作为该危险源的危险度,即:危险度D= L×E×C(L—事故发生的可能性、E—人员暴露于危险环境中的频繁程度、C—一旦发生事故可能造成的后果)

L、E、C赋值标准

危险性等级划分标准

例子:

某工厂冲床无红外光电等保护装置,而未设计使用安全模,也无钩、夹等辅助工具,因此操作时可能发生冲手事故,发生事故的危险度计算方法:

1、确定分值:

L值:属于相当可能,6

E值:属于每天作业,6

C值:致残、严重伤害,3,7

D值:108,252。

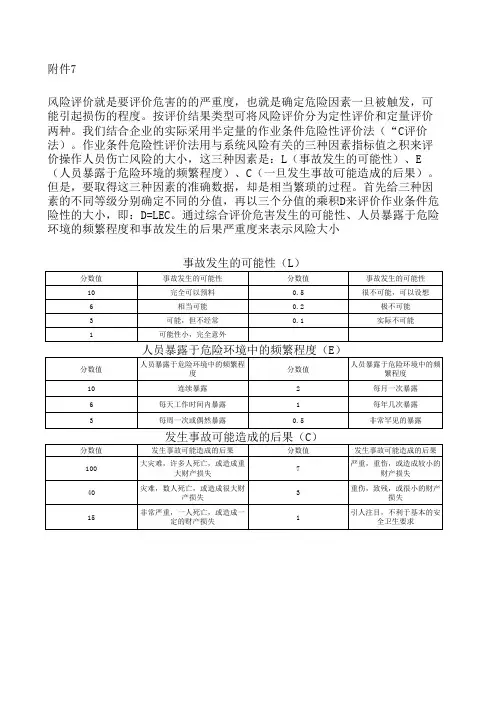

附件7

风险评价就是要评价危害的的严重度,也就是确定危险因素一旦被触发,可能引起损伤的程度。

按评价结果类型可将风险评价分为定性评价和定量评价两种。

我们结合企业的实际采用半定量的作业条件危险性评价法(“C评价法)。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险的大小,这三种因素是:L(事故发生的可能性)、E (人员暴露于危险环境的频繁程度)、C(一旦发生事故可能造成的后果)。

但是,要取得这三种因素的准确数据,却是相当繁琐的过程。

首先给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小,即:D=LEC。

通过综合评价危害发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故发生的后果严重度来表示风险大小

LEC风险评价分值法是一种评价风险等级的简单有效的方法,根据所评价的风险分值可以将风险进行分级。

风险分值69>D>0为低风险,表达为稍有危险,需要注意;如果160>D>70定位一般风险,需及时整改;如果320>D>160定为较大风险,需制定安全措施方案组织整改;D>320定为重大风险,不能继续作业。

值得注意的是危险性等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以纠正。

按危险性分值划分危险等级的标准如下表。

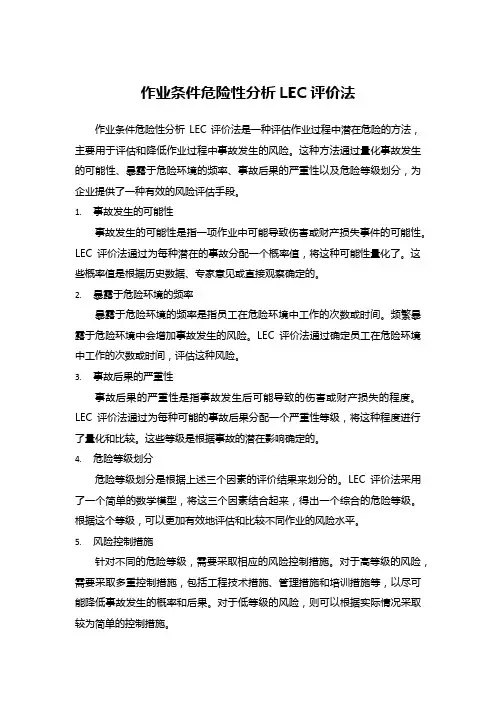

作业条件危险性分析LEC评价法作业条件危险性分析LEC评价法是一种评估作业过程中潜在危险的方法,主要用于评估和降低作业过程中事故发生的风险。

这种方法通过量化事故发生的可能性、暴露于危险环境的频率、事故后果的严重性以及危险等级划分,为企业提供了一种有效的风险评估手段。

1.事故发生的可能性事故发生的可能性是指一项作业中可能导致伤害或财产损失事件的可能性。

LEC评价法通过为每种潜在的事故分配一个概率值,将这种可能性量化了。

这些概率值是根据历史数据、专家意见或直接观察确定的。

2.暴露于危险环境的频率暴露于危险环境的频率是指员工在危险环境中工作的次数或时间。

频繁暴露于危险环境中会增加事故发生的风险。

LEC评价法通过确定员工在危险环境中工作的次数或时间,评估这种风险。

3.事故后果的严重性事故后果的严重性是指事故发生后可能导致的伤害或财产损失的程度。

LEC评价法通过为每种可能的事故后果分配一个严重性等级,将这种程度进行了量化和比较。

这些等级是根据事故的潜在影响确定的。

4.危险等级划分危险等级划分是根据上述三个因素的评价结果来划分的。

LEC评价法采用了一个简单的数学模型,将这三个因素结合起来,得出一个综合的危险等级。

根据这个等级,可以更加有效地评估和比较不同作业的风险水平。

5.风险控制措施针对不同的危险等级,需要采取相应的风险控制措施。

对于高等级的风险,需要采取多重控制措施,包括工程技术措施、管理措施和培训措施等,以尽可能降低事故发生的概率和后果。

对于低等级的风险,则可以根据实际情况采取较为简单的控制措施。

6.安全管理制度制定安全管理制度是降低事故发生风险的重要手段之一。

安全管理制度应当包括明确的安全管理职责、完善的安全管理流程以及有效的安全管理和考核机制。

同时,还应当建立定期的安全检查、隐患排查和整改制度,确保各项安全管理措施得到有效执行。

7.安全教育及培训加强员工的安全教育和培训是提高安全意识、减少事故发生的必要手段。

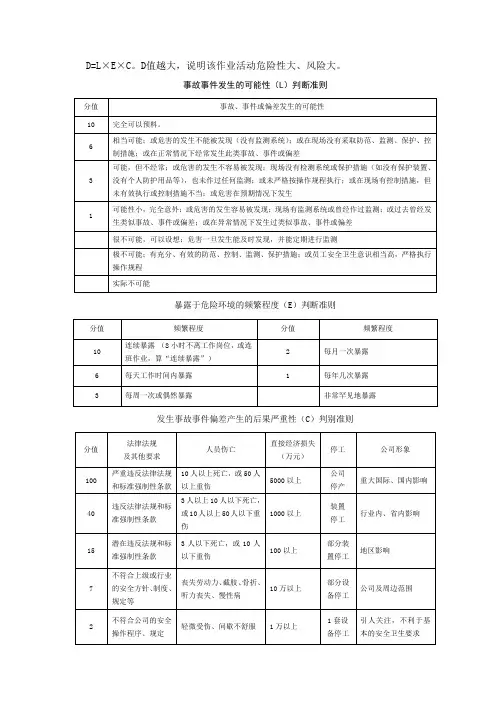

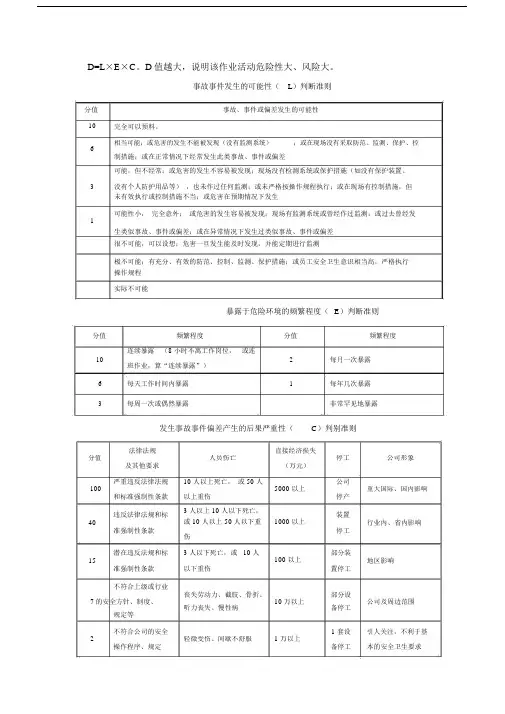

D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

事故事件发生的可能性(L)判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10 6 完全可以预料。

相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、3没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发1生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则分值频繁程度分值频繁程度10 连续暴露(8 小时不离工作岗位,或连班作业,算“连续暴露”)2 每月一次暴露6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露3 每周一次或偶然暴露非常罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则法律法规直接经济损失分值人员伤亡(万元)停工公司形象及其他要求严重违反法律法规10 人以上死亡,或 50 人5000 以上公司100以上重伤停产重大国际、国内影响和标准强制性条款违反法律法规和标3 人以上 10 人以下死亡,装置或 10 人以上 50 人以下重1000 以上40 行业内、省内影响准强制性条款伤停工潜在违反法规和标 3 人以下死亡,或 10 人100 以上部分装15 地区影响准强制性条款以下重伤置停工不符合上级或行业丧失劳动力、截肢、骨折、部分设7的安全方针、制度、10 万以上公司及周边范围听力丧失、慢性病备停工规定等不符合公司的安全1 万以上1 套设引人关注,不利于基2 轻微受伤、间歇不舒服备停工本的安全卫生要求操作程序、规定1完全符合无伤亡 1 万以下没有形象没有受损停工风险等级判定准则及控制措施(D)风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320 A/1 级重大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,立刻对改进措施进行评估160 ~320 B/2 级较大危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制立即或近期程序,定期检查、测量及评估整改70~ 160 C/3 级一般风险可考虑建立目标、建立操作规程,加强2年内治理培训及沟通20~ 70 D/4 级低风险可考虑建立操作规程、作业指导书,但有条件、有经需定期检查费时治理<20 E/5 级低风险无需采用控制措施,但需保存记录/。

什么是作业条件危险性评价法(LEC)?什

么是MES评价法?

作业条件危急性评价法(LEC)

作业条件危急性评价法(LEC)是对具有潜在危急性的作业环境中的危急源进行半定量评价的平安评价方法,用于评价操作人员在具有潜在危急性的环境中作业时的危急性、危害性。

作业条件危急性与三个因素有关,分别是事故发生的可能性(L)、人员暴露于危急环境的频繁程度(E)和事故可能造成的后果(C)。

假设作业条件危急性大小用D表示,那么风险值D=L×E×C(以下写为D=LEC)。

D值越大,说明该系统危急性越大,越需要增加平安措施,掌握或消退风险。

事故发生的可能性(L)、人员暴露于危急环境中的频繁程度(E)和事故可能造成的后果(C)的取值严峻影响作业条件危急性的大小。

MES评价法

MES评价法原理和LEC评价法类似,风险程度(R)是事故发生的可能性(L)与事故后果(S)的组合,即R=LS。

事故发生的可能性是人体暴露于危急环境的频繁程度(E)和掌握措施的状态(M)的组合,即L=ME,R=MES。

假如事故没有人员伤亡,仅为财产损失,则R=MS。

MES评价法是LEC评价法的进化版,应用范围更广。

附录A作业条件危险性分析法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

表A.1 事故事件发生的可能性(L)判定准则

表A.2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则

表A.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则

表D.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则(续)

表A.4 风险等级判定准则(D)及控制措施。

作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法是用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小,这三种因素分别是:L(事故发生的可能性)、E(暴露于危险环境的频繁程度)和C(发生事故可能造成的后果)。

一、风险评价公式是:

D=L×E×C

其中:D——危险性大小值

L——事故发生的可能性

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——事故可能造成的后果

二、三个因素的分值确定方法

(一)事故发生的可能性L值与作业类型有关,按照表1的规定确定。

表1 事故发生的可能性L值对照表

(二)暴露于危险环境的频繁程度E值与作业活动类型无关,仅与作业活动时间长短有关,按照表2的规定确定。

表2 暴露于危险环境的频率因素E值对照表

(三)事故可能造成的后果C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生

后果的严重程度有关,按照表3的规定确定。

表3 事故可能造成的后果C值对照表

三、危险性等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准,按照表4的规定,划分危险程度,确定安全风险等级。

表4 作业条件危险性评价法危险性等级划分标准。

作业条件危险性评价法(格雷厄姆-金尼法)作业条件的危险性评价法是一种简单易行的评价人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。

它是由美国格厄姆(K.J.Graham)和金尼(G.F.Kinney)提出的。

他们认为影响作业条件危险性的因素是L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。

用这三个因素分值的乘积D=L·E·C来评价作业条件的危险性,D值越大、作业条件的危险性也越大。

1 评价步骤1.1以类比作业条件比较为基础,由熟悉类比作业条件的人员组成专家组。

1.2 由专家组成员按规定标准给L、E、C分别打分,取三组分值集的平均值作业L、E、C的计算分值,用计算的危险性分值(D)来评价作业条件的危险性等级。

由于采用专家打分方法进行评价,评价结果的准确性会受到专家经验、判断能力的影响。

故聘请专家时应慎重,以避免评价结果失真。

2 赋分标准2.1 事故发生的可能性(L)事故发生的可能性(L)定性表达了事故发生概率。

必然发生的事故的概率为1,规定对应的分值为10;绝对不发生的事故的概率为0,而生产作业中不存在绝对不发生的事故的情况,故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1;以此为基础规定其他情况相对应的分值,见表1。

表1 事故发生可能性分值L2.2 人员暴露于危险环境的频繁程度(E)人员暴露在危险环境中的时间越多,受到伤害的可能性越大,相应的危险性也越大。

规定人员连续出现在危险环境的分值为10,最小的分值为0.5,分0值表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。

具有打分的标准见表2。

表2 暴露于危险环境的频繁程度分值E2.3 发生事故可能造成的后果(C)由于事故造成人员的伤害程度的范围很大,规定把需要治疗的轻伤对应分值为1,许多人同时死亡对应的分值为100,其他情况打分标准见表3,并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。

附录A作业条件危险性分析评价法(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。

L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。

D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

表A.1 事故事件发生的可能性(L)判断准则

表A.2 暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则

表A.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则

表A.4 风险等级判定准则及控制措施(D)。