民事诉讼法第十六章

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:36

A B

C D

、公示催告案件由下列哪个法院管辖?(

A B

C D

、在公示催告程序中票据持有人是(

A B

C D

、人民法院依公示催告程序作出除权判决应当(

A B

C D

、在申报权利的期间没有人申报,或者申报被驳回的,公示催告申请人应当自申报权利期间届满的次日起(

A B

C D

B、诉讼性

C、适用范围特定性

D、程序制度的独特性

3、公示催告程序适用于

A、汇票

B、本票

C、支票

D、股票

4、申请公示催告的情形有

A、票据被盗

B、票据转让

C、票据遗失

D、票据灭失

5、公示催告的公告内容包括

A、申请人的情况

B、票据的种类等情况

C、申报权利的期限

D、不申报权利的后果

第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)

1、公示催告的期间最短不得低于30日。

正确错误

2、人民法院受理申请人的公示催告申请后,应当在3日内发出公告。

正确错误

3、没有申报权利的利害关系人必须在知道或者应该知道判决公告之日起1年内另行起诉。

超过该期间的,不得另行起诉。

正确错误

4、除权判决一旦作出并公告,票据权利即与票据本身相分离。

正确错误

5、在申报权利的期间没有人申报,或者申报被驳回的,公示催告申请人应当自申报权利期间届满的次日起3个月内申请人民法院作出判决。

正确错误。

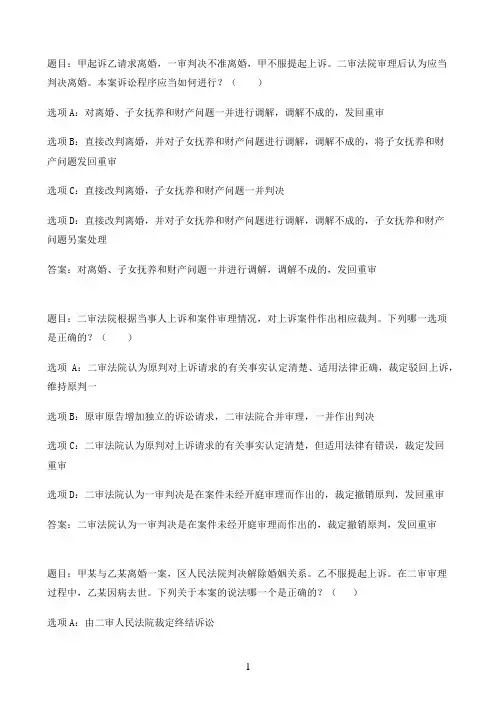

题目:甲起诉乙请求离婚,一审判决不准离婚,甲不服提起上诉。

二审法院审理后认为应当判决离婚。

本案诉讼程序应当如何进行?()选项A:对离婚、子女抚养和财产问题一并进行调解,调解不成的,发回重审选项B:直接改判离婚,并对子女抚养和财产问题进行调解,调解不成的,将子女抚养和财产问题发回重审选项C:直接改判离婚,子女抚养和财产问题一并判决选项D:直接改判离婚,并对子女抚养和财产问题进行调解,调解不成的,子女抚养和财产问题另案处理答案:对离婚、子女抚养和财产问题一并进行调解,调解不成的,发回重审题目:二审法院根据当事人上诉和案件审理情况,对上诉案件作出相应裁判。

下列哪一选项是正确的?()选项A:二审法院认为原判对上诉请求的有关事实认定清楚、适用法律正确,裁定驳回上诉,维持原判一选项B:原审原告增加独立的诉讼请求,二审法院合并审理,一并作出判决选项C:二审法院认为原判对上诉请求的有关事实认定清楚,但适用法律有错误,裁定发回重审选项D:二审法院认为一审判决是在案件未经开庭审理而作出的,裁定撤销原判,发回重审答案:二审法院认为一审判决是在案件未经开庭审理而作出的,裁定撤销原判,发回重审题目:甲某与乙某离婚一案,区人民法院判决解除婚姻关系。

乙不服提起上诉。

在二审审理过程中,乙某因病去世。

下列关于本案的说法哪一个是正确的?()选项A:由二审人民法院裁定终结诉讼选项B:二审人民法院可以缺席判决选项C:由区人民法院裁定终结诉讼选项D:因上诉人死亡,应当视为撤回上诉答案:由二审人民法院裁定终结诉讼题目:原告吴某因所购买商品房质量纠纷诉开发商,一审法院判决原告败诉,吴某不服准备上诉,问吴某上诉应当具备哪些形式要件?选项A:必须提交上诉状选项B:一审判决适用法律确有错误选项C:上诉必须在上诉期间内提出选项D:一审判决认定事实确有错误答案:上诉必须在上诉期间内提出, 必须提交上诉状题目:人民法院依照第二审程序审理的民事案件,认为依法不应由人民法院受理时,下列哪些做法是错误的?()选项A:判决撤销一审判决,驳回起诉选项B:判决撤销一审判决,发回重审选项C:裁定撤销一审判决,发回重审选项D:裁定撤销一审判决,驳回起诉答案:裁定撤销一审判决,发回重审, 判决撤销一审判决,驳回起诉, 判决撤销一审判决,发回重审。

中华人民共和国民事诉讼法

(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过根据2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》修正)

目录

第一编总则

第一章任务、适用范围和基本原则

第二章管辖

第一节级别管辖

第二节地域管辖

第三节移送管辖和指定管辖

第三章审判组织

第四章回避

第五章诉讼参加人

第一节当事人

第二节诉讼代理人

第六章证据

第七章期间、送达

第一节期间

第二节送达

第八章调解

第九章财产保全和先予执行

第十章对妨害民事诉讼的强制措施

第十一章诉讼费用

第二编审判程序

第十二章第一审普通程序

第一节起诉和受理

第二节审理前的准备

第三节开庭审理

第四节诉讼中止和终结

第五节判决和裁定

第十三章简易程序

第十四章第二审程序

第十五章特别程序

第一节一般规定

第二节选民资格案件

第三节宣告失踪、宣告死亡案件

第四节认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力案件第五节认定财产无主案件

第十六章审判监督程序

第十七章督促程序

第十八章公示催告程序

第三编执行程序

第十九章一般规定

第二十章执行的申请和移送

第二十一章执行措施

第二十二章执行中止和终结

第四编涉外民事诉讼程序的特别规定

第二十三章一般原则

第二十四章管辖

第二十五章送达、期间

第二十六章财产保全

第二十七章仲裁

第二十八章司法协助。

中华人民共和国民事诉讼法(2017年修正)文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】2017.06.27•【文号】中华人民共和国主席令第七十一号•【施行日期】2017.07.01•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】民事诉讼综合规定正文中华人民共和国民事诉讼法(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过根据2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第一次修正根据2012年8月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第二次修正根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉和〈中华人民共和国行政诉讼法〉的决定》第三次修正)目录第一编总则第一章任务、适用范围和基本原则第二章管辖第一节级别管辖第二节地域管辖第三节移送管辖和指定管辖第三章审判组织第四章回避第五章诉讼参加人第一节当事人第二节诉讼代理人第六章证据第七章期间、送达第一节期间第二节送达第八章调解第九章保全和先予执行第十章对妨害民事诉讼的强制措施第十一章诉讼费用第二编审判程序第十二章第一审普通程序第一节起诉和受理第二节审理前的准备第三节开庭审理第四节诉讼中止和终结第五节判决和裁定第十三章简易程序第十四章第二审程序第十五章特别程序第一节一般规定第二节选民资格案件第三节宣告失踪、宣告死亡案件第四节认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力案件第五节认定财产无主案件第六节确认调解协议案件第七节实现担保物权案件第十六章审判监督程序第十七章督促程序第十八章公示催告程序第三编执行程序第十九章一般规定第二十章执行的申请和移送第二十一章执行措施第二十二章执行中止和终结第四编涉外民事诉讼程序的特别规定第二十三章一般原则第二十四章管辖第二十五章送达、期间第二十六章仲裁第二十七章司法协助第一编总则第一章任务、适用范围和基本原则第一条【立法依据】中华人民共和国民事诉讼法以宪法为根据,结合我国民事审判工作的经验和实际情况制定。

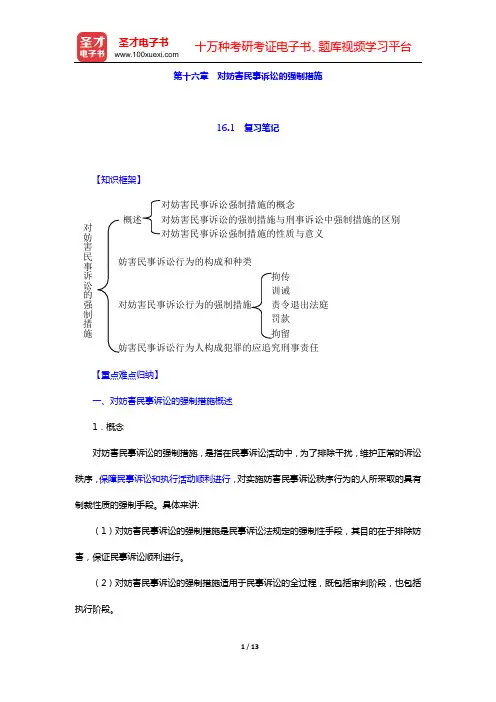

第十六章 对妨害民事诉讼的强制措施16.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、对妨害民事诉讼的强制措施概述1.概念对妨害民事诉讼的强制措施,是指在民事诉讼活动中,为了排除干扰,维护正常的诉讼秩序,保障民事诉讼和执行活动顺利进行,对实施妨害民事诉讼秩序行为的人所采取的具有制裁性质的强制手段。

具体来讲:(1)对妨害民事诉讼的强制措施是民事诉讼法规定的强制性手段,其目的在于排除妨害,保证民事诉讼顺利进行。

(2)对妨害民事诉讼的强制措施适用于民事诉讼的全过程,既包括审判阶段,也包括执行阶段。

对妨害民事诉讼强制措施的概念 概述 对妨害民事诉讼的强制措施与刑事诉讼中强制措施的区别 对妨害民事诉讼强制措施的性质与意义 妨害民事诉讼行为的构成和种类 拘传 训诫 对妨害民事诉讼行为的强制措施 责令退出法庭 罚款 拘留 妨害民事诉讼行为人构成犯罪的应追究刑事责任 对妨害民事诉讼的强制措施(3)对妨害民事诉讼的强制措施适用的对象比较广泛,既包括案件当事人和其他诉讼参与人,也包括妨害民事诉讼的案件以外的人,如旁听群众。

(4)对妨害民事诉讼的强制措施在适用时,依照行为人妨害民事诉讼的程度轻重不同,既可单独适用某一种强制措施,也可以将几种强制措施合并适用。

2.对妨害民事诉讼的强制措施与刑事诉讼中强制措施的区别(1)适用的主体不同。

对妨害民事诉讼的强制措施只能由人民法院适用;刑事诉讼中强制措施适用的主体包括公安机关、检察机关和人民法院。

(2)适用的对象不同。

对妨害民事诉讼的强制措施是对实施了妨碍诉讼秩序的行为人采用的,无论是本案的当事人、诉讼参与人还是案外人,只要他的行为妨碍了诉讼进行,均应对其适用相应的强制措施;刑事诉讼中的强制措施只能对本案的被告人和犯罪嫌疑人适用,对案外人则严禁适用。

(3)适用的前提条件不同。

对妨害民事诉讼的强制措施是对已经实施妨碍诉讼秩序行为的人适用,具有惩罚性;刑事诉讼中的强制措施主要体现其预防性,旨在防止被告人、嫌疑人串供、毁灭证据、逃跑、自杀或继续犯罪等。

中华人民共和国民事诉讼法(2007修订)(中华人民共和国主席令第七十五号)《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日通过,现予公布,自2008年4月1日起施行。

中华人民共和国主席 胡锦涛2007年10月28日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定 (2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议决定对《中华人民共和国民事诉讼法》作如下修改:一、第一百零三条第二款修改为:“人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款;对仍不履行协助义务的,可以予以拘留;并可以向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议。

”二、第一百零四条第一款修改为:“对个人的罚款金额,为人民币一万元以下。

对单位的罚款金额,为人民币一万元以上三十万元以下。

”三、第一百七十八条修改为:“当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审,但不停止判决、裁定的执行。

”四、第一百七十九条第一款改为第一百七十九条,修改为:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审: “(一)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;“(二)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;“(三)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;“(四)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;“(五)对审理案件需要的证据,当事人因客观原因不能自行收集,书面申请人民法院调查收集,人民法院未调查收集的;“(六)原判决、裁定适用法律确有错误的;“(七)违反法律规定,管辖错误的;“(八)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;“(九)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的;“(十)违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;“(十一)未经传票传唤,缺席判决的;“(十二)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;“(十三)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的。

中华人民共和国民事诉讼法(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过根据2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第一次修正,根据2012年8月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第二次修正)目录第一编总则 (4)第一章任务、适用范围和基本原则 (4)第二章管辖 (6)第三章审判组织 (10)第四章回避 (11)第五章诉讼参加人 (13)第一节当事人 (13)第二节诉讼代理人 (15)第六章证据 (17)第七章期间、送达 (21)第一节期间 (21)第二节送达 (22)第八章调解 (24)第九章保全和先予执行 (25)第十章对妨害民事诉讼的强制措施 (27)第十一章诉讼费用 (30)第二编审判程序 (30)第十二章第一审普通程序 (30)第一节起诉和受理 (30)第二节审理前的准备 (33)第三节开庭审理 (35)第四节诉讼中止和终结 (38)第十三章简易程序 (40)第十四章第二审程序 (42)第十五章特别程序 (44)第一节一般规定 (44)第二节选民资格案件 (45)第三节宣告失踪、宣告死亡案件 (46)第四节认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力案件 (47)第五节认定财产无主案件 (48)第六节确认调解协议案件 (48)第七节实现担保物权案件 (49)第十六章审判监督程序 (49)第十七章督促程序 (54)第十八章公示催告程序 (55)第三编执行程序 (56)第十九章一般规定 (56)第二十章执行的申请和移送 (59)第二十一章执行措施 (61)第二十二章执行中止和终结 (65)第二十三章一般原则 (66)第二十四章管辖 (67)第二十五章送达、期间 (68)第二十六章仲裁 (69)第二十七章司法协助 (71)第一编总则第一章任务、适用范围和基本原则第一条中华人民共和国民事诉讼法以宪法为根据,结合我国民事审判工作的经验和实际情况制定。

中华人民共和国民事诉讼法(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过根据2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第一次修正根据2012年8月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》第二次修正)目录第一编总则第一章任务、适用范围和基本原则第二章管辖第一节级别管辖第二节地域管辖第三节移送管辖和指定管辖第三章审判组织第四章回避第五章诉讼参加人第一节当事人第二节诉讼代理人第六章证据第七章期间、送达第一节期间第二节送达第八章调解第九章保全和先予执行第十章对妨害民事诉讼的强制措施第十一章诉讼费用第二编审判程序第十二章第一审普通程序第一节起诉和受理第二节审理前的准备第三节开庭审理第四节诉讼中止和终结第五节判决和裁定第十三章简易程序第十四章第二审程序第十五章特别程序第一节一般规定第二节选民资格案件第三节宣告失踪、宣告死亡案件第四节认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力案件第五节认定财产无主案件第六节确认调解协议案件第七节实现担保物权案件第十六章审判监督程序第十七章督促程序第十八章公示催告程序第三编执行程序第十九章一般规定第二十章执行的申请和移送第二十一章执行措施第二十二章执行中止和终结第四编涉外民事诉讼程序的特别规定第二十三章一般原则第二十四章管辖第二十五章送达、期间第二十六章仲裁第二十七章司法协助第一编总则第一章任务、适用范围和基本原则第一条中华人民共和国民事诉讼法以宪法为根据,结合我国民事审判工作的经验和实际情况制定。

第二条中华人民共和国民事诉讼法的任务,是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实,分清是非,正确适用法律,及时审理民事案件,确认民事权利义务关系,制裁民事违法行为,保护当事人的合法权益,教育公民自觉遵守法律,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业顺利进行。

第十六章 保 全【知识框架】【重点难点归纳】一、财产保全1.财产保全的概念和种类(1)财产保全的概念财产保全,是指人民法院根据利害关系人或者当事人的申请,或者由人民法院依职权对当事人的财产所采取的限制其处分或者转移的强制性措施。

(2)财产保全的种类民事诉讼中的保全制度包括以下两种:①诉前财产保全概念概念和种类 诉前财产保全种类诉讼财产保全 财产保全的范围和措施财产保全 申请与担保财产保全的程序裁定与执行 财产保全的解除财产保全错误的赔偿行为保全的概念行为保全 行为保全的目的行为保全的实施保 全诉前财产保全,是指起诉前,法院根据利害关系人的申请,对被申请人的有关财产所采取的强制性保护措施。

采取诉前财产保全措施应当具备以下条件:a.情况紧急,如果不立即采取财产保全措施,申请人的合法权益就会受到难以弥补的损失。

情况紧急,是指债务人有可能马上转移、处分财产,或者因为某种客观原因,财产有可能发生毁损、灭失。

发生这种情况时,如果不立即采取财产保全措施,即使将来申请人胜诉,其财产权利也很难得到实现。

b.由利害关系人提出申请。

诉前财产保全措施,不能由法院依职权采取,只能由当事人提出申请。

这是诉前财产保全措施与诉讼财产保全措施的区别之一。

c.申请人应当提供担保。

要求申请人提供担保,是为了防止因错误的财产保全给对方造成损害,因此法律要求申请人提供相应的担保。

如果申请人不提供担保的,法院应当驳回申请。

d.应当向被保全财产所在地法院、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院提出申请。

申请人在人民法院采取保全措施后30日内应当起诉。

超过30日不起诉的,人民法院应当解除财产保全。

②诉讼财产保全诉讼财产保全,是指法院在案件审理过程中,为防止因一方当事人的行为或者其他原因,使生效的判决不能执行或者难以执行,根据当事人的申请或者由法院依职权,对当事人的财产或者诉讼标的物所采取的强制性保护措施。

采取诉讼财产保全措施应当具备以下条件:a.由于当事人一方的行为或者其他原因,使将来的生效判决不能执行或者难以执行。