摩擦学(简单)

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:36

摩擦学知识点总结摩擦是指两个表面之间的相对运动受到的阻力。

摩擦学是研究摩擦现象的科学,涉及到力学、材料学、表面科学、润滑学等多个学科的知识。

摩擦学的研究对于工程和日常生活都有着重要的意义。

本文将就摩擦学的一些重要知识点进行总结,包括摩擦力的产生机制、摩擦系数、摩擦的影响因素、摩擦的应用以及摩擦的减小等内容。

一、摩擦力的产生机制摩擦力的产生是由于两个表面之间的微观不平整的凸起和凹陷之间发生了相互作用。

当两个表面接触时,由于其不光滑的表面,导致表面之间存在着局部的微小接触点。

在这些接触点处,由于原子和分子之间的相互吸引力和斥力,产生了摩擦力。

这种微观不平整的表面结构导致了摩擦力的产生,这也是为什么光滑的表面摩擦力更小的原因。

二、摩擦系数摩擦系数是用来描述两个表面之间摩擦性质的参数。

通常用符号μ来表示。

摩擦系数的大小取决于两个表面之间的物理性质以及表面之间的状态。

通常来说,摩擦系数分为静摩擦系数和动摩擦系数。

静摩擦系数是指在两个表面相对静止的情况下,需要克服的摩擦力与正压力之比。

而动摩擦系数是指在两个表面相对运动的情况下,需要克服的摩擦力与正压力之比。

摩擦力与正压力之比就是静摩擦系数或者动摩擦系数。

摩擦系数是一个重要的物理量,不同材料之间的摩擦系数差异很大,所以在工程设计和实际应用中需要根据具体情况来选择合适的摩擦系数。

三、摩擦的影响因素影响摩擦的因素有很多,主要包括:1. 表面形状和粗糙度:表面的形状和粗糙度对摩擦力的大小影响很大。

通常来说,表面越光滑,摩擦力就越小。

2. 正压力大小:正压力越大,摩擦力也就越大。

正压力是指两个表面之间的垂直于接触面的力。

3. 材料的性质:不同材料之间的摩擦系数是不同的,材料的硬度、弹性模量、表面粗糙度都会影响摩擦力的大小。

4. 温度:温度的变化也会对摩擦力产生影响。

一般来说,温度升高会使摩擦力减小。

5. 润滑情况:润滑剂的使用会减小摩擦力,从而减小磨损和能量损失。

四、摩擦的应用摩擦力是一种普遍存在的力,它在我们的日常生活和工程实践中都有着广泛的应用。

摩擦学原理知识点总结摩擦学是研究物体之间相对运动时所产生的摩擦现象和规律的科学。

摩擦学原理包括摩擦的定义、摩擦力的产生原因,摩擦力的类型、摩擦力的计算方法等内容。

通过了解摩擦学原理,可以更好地理解摩擦力的作用和影响,从而在工程、物理学和机械设计等领域得到应用。

一、摩擦的定义摩擦,是指两个物体相对运动时,在它们接触表面上由于微观不平整而发生的阻力,这种阻力叫做摩擦力。

摩擦力是一种非常微小的力,通常在我们的日常生活中会忽略它的存在。

摩擦力的大小取决于物体表面的光滑程度、压力大小以及接触面积等因素。

二、摩擦力的产生原因摩擦力的产生是由于物体表面的不规则微观结构,当两个物体表面接触时,这些微不足道的不规则结构会相互干涩地牵引、压迫、撞击对方而产生的一种相对运动阻力。

三、摩擦力的类型1、静摩擦力当两个物体相对运动时,接触面会产生一个阻碍相对滑动的摩擦力,这就是静摩擦力。

静摩擦力的大小与物体之间的正压力成正比,即F_s = μ_sN,其中F_s为静摩擦力大小,μ_s为静摩擦系数,N为正压力的大小。

静摩擦力通常比动摩擦力大,当施加在物体上的力小于静摩擦力时,物体不会发生相对滑动。

一旦施加的力达到或超过了静摩擦力,物体就会开始发生相对滑动。

2、动摩擦力当物体产生相对滑动时,接触面会产生一个与相对滑动方向相反的摩擦力,即动摩擦力。

动摩擦力的大小与静摩擦力相关,通常小于静摩擦力,通常F_k = μ_kN。

其中F_k为动摩擦力大小,μ_k为动摩擦系数,N为正压力的大小。

动摩擦力通常比静摩擦力小,所以一旦物体开始运动,需要施加的力就变小了。

四、摩擦力的计算方法1、静摩擦力的计算静摩擦力的大小与物体间的正压力成正比,即F_s = μ_sN。

其中F_s为静摩擦力大小,μ_s为静摩擦系数,N为正压力的大小。

静摩擦系数是一个无量纲的常数,它取决于物体表面的光滑程度。

静摩擦系数的大小可以通过实验测定或者查找资料获得。

2、动摩擦力的计算动摩擦力的大小与正压力成正比,即F_k = μ_kN。

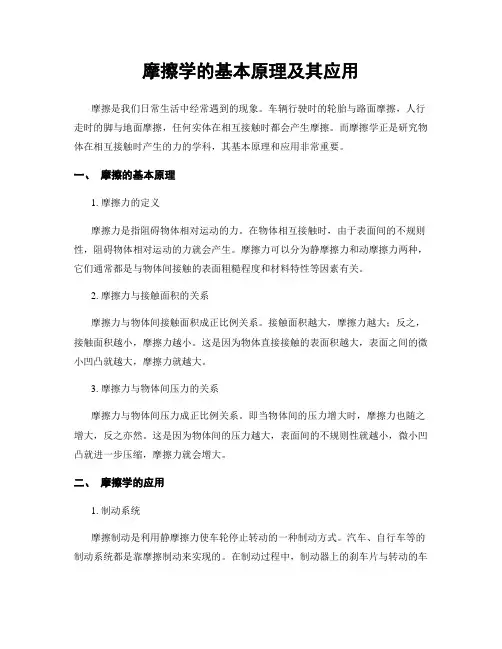

摩擦学5. 润滑内容:参数, stribeck曲线, 摩擦情况和润滑情况润滑材料阻止物体和基体之间的直接接触。

油脂润滑和固体润滑之外的液体润滑。

摩擦情况和润滑情况,即摩擦系数f依赖于:接触面的几何形状,表面粗糙度,润滑材料粘度h,润滑材料添加物(极压添加剂),相对速度v,法向力Fn,压力p润滑油的流向和局部表面形状(局部的变小的润滑缝隙宽度)组成润滑油膜。

微观动力的油楔按摩擦系统中的条件产生以下摩擦和润滑情况(按增加的润滑缝隙宽度):干摩擦混合摩擦弹性液体动力润滑液体动力润滑Stribeck曲线(图表)摩擦情况和润滑情况概述概念解释:Absorption吸收:材料(如:气体)渗入液体内部:(空气(气)和水(液体)引起O2的平衡。

)Adsortion吸附:材料(气体和液体)渗入固体:Physisorption物理吸附:气体或潮湿空气被活性碳过滤器吸收Chemisorption化学吸收:车辆中的催化剂边界润滑摩擦对象通过接触面上的分子厚度的表面膜来接触。

表面边界层1至10nm表面边界层被通过物理吸附、化学吸附和/或摩擦润滑化学反应形成。

物理吸附(液体或气体材料接触面上的物理堆积):接触面上吸附了润滑油的成分:脂肪酸,酒精,酯层厚取决于材料浓度(润滑油成分),温度。

化学吸附(液体或气体在边界面上的化学连接)润滑油组成成分通过化学反应吸附在接触面上。

混合摩擦在实际中的摩擦:无恒定的摩擦状态,主要在混合摩擦范围内,因为连接会局部地临时地发生改变,局部性:在滑过外形缺陷处或由于温度升高而使粘度发生变化,表面压力会产生变化临时性:在轴承的磨合期直至外形的尖被磨光(以前是马达的跑合)混合摩擦的起因:加工缺陷太高组件负载过高昂轴承负载过高形位公差轴或外壳弯曲轴承温度过高棱边压油的粘度太小冷却水对油的损伤滑动速度太高流体动力润滑膜无法形成流体动力润滑膜被撕裂润滑材料缺陷滑动对象的接触混合摩擦弹性-流体-动力润滑在相反的非汇聚于一点的接触面上(齿轮啮合,凸轮和顶杆,滚动轴承,链传动)即使在较高的赫兹应力下,接触对象也能部分地或完全地被隔开。

摩擦学的基本原理及其应用摩擦是我们日常生活中经常遇到的现象。

车辆行驶时的轮胎与路面摩擦,人行走时的脚与地面摩擦,任何实体在相互接触时都会产生摩擦。

而摩擦学正是研究物体在相互接触时产生的力的学科,其基本原理和应用非常重要。

一、摩擦的基本原理1. 摩擦力的定义摩擦力是指阻碍物体相对运动的力。

在物体相互接触时,由于表面间的不规则性,阻碍物体相对运动的力就会产生。

摩擦力可以分为静摩擦力和动摩擦力两种,它们通常都是与物体间接触的表面粗糙程度和材料特性等因素有关。

2. 摩擦力与接触面积的关系摩擦力与物体间接触面积成正比例关系。

接触面积越大,摩擦力越大;反之,接触面积越小,摩擦力越小。

这是因为物体直接接触的表面积越大,表面之间的微小凹凸就越大,摩擦力就越大。

3. 摩擦力与物体间压力的关系摩擦力与物体间压力成正比例关系。

即当物体间的压力增大时,摩擦力也随之增大,反之亦然。

这是因为物体间的压力越大,表面间的不规则性就越小,微小凹凸就进一步压缩,摩擦力就会增大。

二、摩擦学的应用1. 制动系统摩擦制动是利用静摩擦力使车轮停止转动的一种制动方式。

汽车、自行车等的制动系统都是靠摩擦制动来实现的。

在制动过程中,制动器上的刹车片与转动的车轮表面接触,产生静摩擦力使转轮停止转动。

而刹车片与车轮的表面摩擦系数大与小的不同,就会影响到制动效能和制动距离的长度。

2. 螺纹连接螺纹连接是常用的一种紧固连接方式,它通常用于连接杆件、面板、封板等部件。

在螺纹连接时,利用螺纹外螺距不等的原理,使螺栓和螺母之间相互旋转,从而将拼接的两个构件紧密地连接在一起。

在设计时,需要根据要求计算螺栓和螺母的摩擦力,以保证连接牢固。

3. 轴承轴承是一种广泛应用于机器设备中的组件,主要用于支撑机器转动部件,并在其旋转过程中承受轴向和径向的载荷。

它的基本原理就是利用滚动体或滑动体之间的摩擦来实现支承转动。

因此,轴承性能的好坏与其摩擦力有着密不可分的关系。

4. 润滑油润滑油作为目前普遍使用的润滑材料,被广泛应用于各种机械设备中,其作用是减小机械件表面的摩擦,以达到降低能耗、延长机器使用寿命的效果。

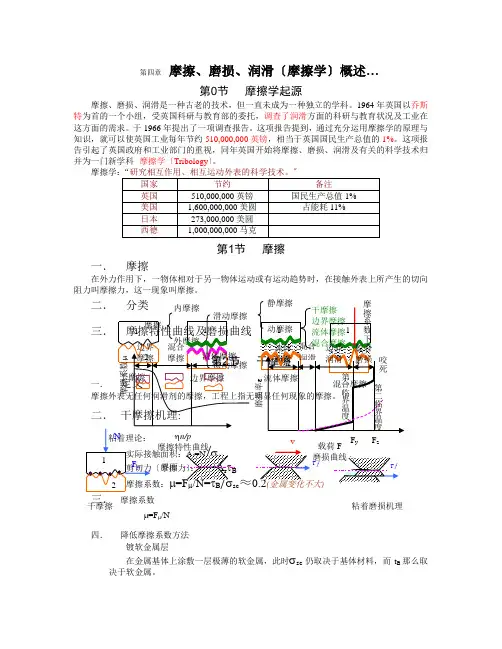

第四章摩擦、磨损、润滑〔摩擦学〕概述…第0节 摩擦学起源摩擦、磨损、润滑是一种古老的技术,但一直未成为一种独立的学科。

1964年英国以乔斯特为首的一个小组,受英国科研与教育部的委托,调查了润滑方面的科研与教育状况及工业在这方面的需求。

于1966年提出了一项调查报告。

这项报告提到,通过充分运用摩擦学的原理与知识,就可以使英国工业每年节约510,000,000英镑,相当于英国国民生产总值的1%。

这项报告引起了英国政府和工业部门的重视,同年英国开始将摩擦、磨损、润滑及有关的科学技术归并为一门新学科--摩擦学〔Tribology 〕。

第1节 摩擦一. 摩擦在外力作用下,一物体相对于另一物体运动或有运动趋势时,在接触外表上所产生的切向阻力叫摩擦力,这一现象叫摩擦。

二. 分类)摩擦系数μ=F μ/N四. 降低摩擦系数方法 镀软金属层在金属基体上涂敷一层极薄的软金属,此时σsc 仍取决于基体材料,而t B 那么取决于软金属。

载荷F F y F z vf 干摩擦粘着磨损机理第3节 边界摩擦一. 定义二. 边界膜的形成机理1. 物理吸附膜:润滑油中的极性分子与金属外表相互吸引而形成的吸附。

2. 化学吸附膜:靠油中的分子键与金属外表形成的吸附。

3.三. 影响边界膜摩擦的因素 1. 温度2. 添加剂3. 摩擦副材料:同性材料μ大4. 粗糙度第4节 磨损一. 磨损概念摩擦外表的物质不断损失的现象称为磨损。

二. 磨损过程Ⅰ.跑合阶段〔磨合阶段〕 Ⅱ.稳定磨损阶段 Ⅲ.剧烈磨损阶段三. 磨损机理1. 粘着磨损1) 定义:材料由一外表转移到另一外表。

2) 影响因素a. 温度、润滑油是否含油性与添加剂(此处插入解释原因)b.压强d.2. c.d.曲率半径〔赫兹公式解释〕3. 磨粒磨损〔50%磨损属于磨粒磨损〕1) 定2) 影响因素:a.摩擦副硬度b.磨粒大小与硬度承载能力增大摩擦系数μ摩擦外表工作温度磨损量时间磨损过程 磨损量磨损量4.腐蚀磨损:在摩擦过程中,摩擦副外表与周围介质发生化学反响或电化学反响第5节流体摩擦润滑一.润滑的作用1.减摩--降低能耗。

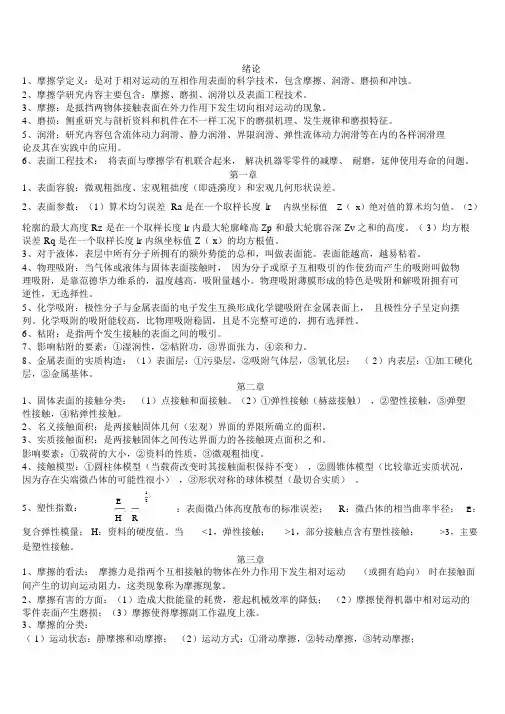

绪论1、摩擦学定义:是对于相对运动的互相作用表面的科学技术,包含摩擦、润滑、磨损和冲蚀。

2、摩擦学研究内容主要包含:摩擦、磨损、润滑以及表面工程技术。

3、摩擦:是抵挡两物体接触表面在外力作用下发生切向相对运动的现象。

4、磨损:侧重研究与剖析资料和机件在不一样工况下的磨损机理、发生规律和磨损特征。

5、润滑:研究内容包含流体动力润滑、静力润滑、界限润滑、弹性流体动力润滑等在内的各样润滑理论及其在实践中的应用。

6、表面工程技术:将表面与摩擦学有机联合起来,解决机器零零件的减摩、耐磨,延伸使用寿命的问题。

第一章1、表面容貌:微观粗拙度、宏观粗拙度(即涟漪度)和宏观几何形状误差。

2、表面参数:(1)算术均匀误差 Ra是在一个取样长度lr内纵坐标值Z(x)绝对值的算术均匀值。

(2)轮廓的最大高度 Rz 是在一个取样长度 lr 内最大轮廓峰高 Zp 和最大轮廓谷深 Zv 之和的高度。

( 3)均方根误差 Rq是在一个取样长度 lr 内纵坐标值 Z( x)的均方根值。

3、对于液体,表层中所有分子所拥有的额外势能的总和,叫做表面能。

表面能越高,越易粘着。

4、物理吸附:当气体或液体与固体表面接触时,因为分子或原子互相吸引的作使劲而产生的吸附叫做物理吸附,是靠范德华力维系的,温度越高,吸附量越小。

物理吸附薄膜形成的特色是吸附和解吸附拥有可逆性,无选择性。

5、化学吸附:极性分子与金属表面的电子发生互换形成化学键吸附在金属表面上,且极性分子呈定向摆列。

化学吸附的吸附能较高,比物理吸附稳固,且是不完整可逆的,拥有选择性。

6、粘附:是指两个发生接触的表面之间的吸引。

7、影响粘附的要素:①湿润性,②粘附功,③界面张力,④亲和力。

8、金属表面的实质构造:(1)表面层:①污染层,②吸附气体层,③氧化层;( 2)内表层:①加工硬化层,②金属基体。

第二章1、固体表面的接触分类:(1)点接触和面接触。

(2)①弹性接触(赫兹接触),②塑性接触,③弹塑性接触,④粘弹性接触。

摩擦学是研究相对运动的相互作用表面及其应用的一门科学,其研究范围是这一摩擦行为对于机械及其系统的作用、接触表面及其润滑介质的变化、失效预测及其控制等理论与实践.它的主要理论基础是工程力学、流体力学、流变学、表面物理、表面化学等,并综合材料科学、工程热物理等学科的成果,以数值计算和表面技术为主要手段的边缘学科,摩擦学研究的基本内容是物体表面的摩擦、磨损和润滑问题,研究的目的在于指导机械及其系统的正确设计及使用,以节约能源和原材料消耗,进而达到提高机械装备的可靠性,以及提高其工作效能和延长使用寿命的目的.摩擦学的发展过程人类对摩擦现象早有认识,并能使之为自己服务,如史前人类已知钻木取火.中国在春秋时期已经普遍地应用动物脂肪来润滑车轴.用矿物油作润滑剂的记载最早见于中国西晋张华所著《博物志》.但是摩擦学的研究进展缓慢,直到15世纪意大利的L·达·芬奇才开始把摩擦学引入理论研究的途径.1785年,法国的C·A·de库仑继前人的研究,用机械啮合概念解释于摩擦,提出摩擦理论.后来又有人提出分子吸引理论和静电力学理论.1935年,英国的F·P·鲍登等人开始用材料粘着概念研究干摩擦.1950年,鲍登提出粘着理论.1886年,英国的O·雷诺继前人观察到的流体动压现象,总结出流体动压润滑理论.20世纪50年代普遍应用电子计算机以后,线接触弹性流体动压润滑理论有所突破.20世纪60年代在相继研制出各种表面分析仪的基础上,磨损研究得以迅速开展.至此综合研究摩擦、润滑和磨损相互关系的条件已初步具备,并逐渐形成摩擦学这一新学科.随着计算机和数值计算机技术的发展,以前不能用解析法解决的问题大都可以进行精确的定量计算,所分析的因素更加全面和符合实际,目前经典流体润滑理论已经基本成熟,研究的重点转向特殊介质和极端工况下的润滑理论[1-2],例如超成流润滑、多相流体和流边润滑理论,特别是针对异向曲面摩擦副的润滑问题所建立的弹性流体动力润滑理论和应用研究已取得重大进展.混合润滑是最为普遍的润滑状态,在国外也受到广泛的关注.材料磨损研究已从早期的宏观现象分析转向微观机理研究,应用现在表面分析技术揭示磨损过程中表面层组织结构和物理化学变化[3-4].目前国际上提出能量理论或材料疲劳机制的各种磨损理论,可以作为摩擦副材料选择和抗磨损设计的依据,此外,新型轴承和动密封装置的结构,新型材料与表面热处理技术、新型润滑材料与添加剂等方面的研究均有较大的进展.摩擦学学科的迅速发展是与工业界的需求密不可分的.随着机械设备向着大功率、高速度方向发展,以及机械设备在苛刻工矿下的应用,使得机械零件因摩擦磨损而失效,不仅维修费用增大,而且甚至是整个机械设备丧失功能.因此,降低机械设备的摩擦损耗,提高机械设备的效率,维护机械设备的正常工作,就成为机械设计、制造及使用维护部门关注的问题.正是工业界的这种需求,推动了摩擦学理论的发展.今天,摩擦学研究已经深入到更为广阔的领域,除了在摩擦与磨损机理、润滑理论、摩擦学测试技术和设备工况检测技术,以及减摩耐磨材料研究等传统领域,摩擦学研究得到进一步发展,而且在以往未曾达到的技术领域,例如太空领域、微观领域、生命科学等,亦形成了新的研究方向和学科分支,并对推动这些领域的科学进步做出了贡献.摩擦学研究的对象也越来越广泛,在机械工程中主要包括:①动、静摩擦副,如滑动轴承、齿轮传动、螺纹联接等.②零件表面受工作介质摩擦或碰撞、冲击,如犁铧和水轮机转轮等.③机械制造工艺的摩擦学问题,如金属成形加工、切削加工和超精加工等.④弹性体摩擦副,如汽车轮胎与路面的摩擦、弹性密封的动力浸漏等.⑤特殊工况条件下的摩擦学问题,如宇宙探索中遇到的高真空、低温和离子辐射等,深海作业的高压、腐蚀、润滑剂稀释和防漏密封等.此外还有生物中的摩擦学问题,如研究海豚皮肤结构以改进舰船设计,研究人体关节润滑机理以诊治风湿性关节炎,研究人造心脏瓣膜的耐摩寿命以谋求最佳的人工心脏设计方案等.地质学方面的摩擦学问题有地壳运动、火山爆发和地震,以及山、海、断层形成等.在音乐和体育以及人们日常生活中也存在大量的摩擦学问题.随着科学技术的发展,摩擦学的理论和应用必将由宏观进入微观,由静态进入动态,由定性进入定量,成为系统综合研究的领域.。

摩擦学与润滑学研究摩擦学和润滑学是机械工程学的重要分支,主要研究摩擦、磨损、润滑和密封等方面的问题。

摩擦学和润滑学在很多领域都有着重要的应用,如机械工业、汽车工业、轨道交通、飞行器、船舶、军事装备等。

在这篇文章中,我将简要介绍摩擦学和润滑学的基本概念和研究内容,以及它们在现代工业中的应用。

一、摩擦学1.1 摩擦的基本概念摩擦是物体相对运动时产生的阻力,也是物体静止时阻碍其运动的力。

摩擦force 是由于接触面之间存在微小颗粒间的力学相互作用引起,是由于表面几何和物质特性,包括材料粗糙度、硬度、弹性、塑性、润湿性等方面。

摩擦力的大小取决于接触面的材料、表面特性、受力面的压力以及相对运动速度等因素。

摩擦力的方向始终垂直于接触面,与运动方向相反。

1.2 摩擦的磨损和热效应摩擦磨损是暴露在环境中的材料被力或微动摩擦力磨损去除的现象,是摩擦过程中产生的不可逆现象,磨损后造成的表面形貌和性质发生变化,特别是体现在磨损面的失效问题,对机械传动、轴承、密封等工程实际应用有着深远的影响。

在摩擦过程中,能量被转化为热能,因此摩擦产生的热效应也是摩擦学研究的重要方面。

当摩擦面受到外力作用时,摩擦面的材料开始发热。

当发热时,热量被摩擦面从接触点周围传递到大规模边界层(FBL),然后扩散到热影响区域(TIR)。

热效应对于不同的摩擦材料和运动速度有不同的影响,在液体中,摩擦发热可被通过润滑来控制。

1.3 摩擦的控制和应用摩擦能量损失造成能源和材料的浪费以及系统效率的降低。

因此,降低摩擦力和磨损是摩擦学的主要目标。

摩擦学研究的主要内容包括摩擦学理论、材料摩擦和磨损机理、摩擦学测试技术和摩擦学应用控制等。

摩擦学的应用涉及到润滑学、机械制造、材料科学、表面和界面科学等多个领域。

随着现代制造和工程学的不断发展,摩擦学的研究越来越受到关注。

二、润滑学2.1 润滑的基本概念润滑是表面之间存在的液体、固体或气体薄膜作为分离媒体,以减小摩擦、磨损和热效应,从而对不同的运动副表面进行的交互减摩或消耗能量等措施。

1.摩擦学定义:研究相对运动的相互作用表面的有关理论与实践的一门学科和技术。

着重强调“相对运动表面”和“相互作用”也可以说“摩擦学是研究两相对运动表面摩擦,磨损和润滑这三项相互关联的科学与技术的总称。

2.摩擦·磨损·润滑三者的关系:摩擦是现象,磨损是摩擦的结果,润滑是降低摩擦减小磨损的重要手段。

3.世界上有1/3-1/2的能源消耗在摩擦上,大约有80%的坏损零件是由磨损报废的4.表面形貌又称表面图形,表面结构,表面粗糙度或表面光洁度。

它是研究固体表面几何形状的细节。

5.把表面形貌中的独立单体即凸起的波峰称为微凸体。

6.微观不平度的平均间距:微观不平度间距为含有一个廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度。

7.金属是工程应用最广泛的材料。

金属表面加工过程中,新生表面一旦暴露在大气中,就与大气中的各种气体作用形成各种性质的膜。

在金属表面以内,也因加工的机械作用造成材料变型而形成不同性质的层。

因此表面上和表面内都存在与金属基体本身的物理化学性质不一样的膜与层。

污染层-吸附层-氧化层-变形层-基体,固体表层的组成。

8.表面接触:高副接触-点,线;低副接触—面接触过程:对一对微凸体而言,刚进入接触时,发生弹性变形,当载荷超过某一临界值则发生塑性变形;在微凸体接触处处于塑性变形的情况下,其基体仍可能是弹性变形状态。

就接触的微凸体看,在载荷一定的条件下,高度和较大的接触微凸体为塑性变形,高度和较小的接触微凸体可能是弹性变形。

点接触—弹性变形—塑性变形---多点接触在载荷作用下,接触首先发生在两表面微凸体高度的最大处。

在开始接触的瞬间至少在三个位置上接触,但因接触面积的总和太小,以至不能支撑载荷,首先进入接触的微凸体的压应力很大,甚至可能超过接触体中较软材料的屈服极限而发生塑性变形。

同时新的高度和也较大的微凸体逐渐进入接触,直到参加接触的微凸体数目增加到不再进一步变形,且能支持升载为止。

微凸体模型:环球模型,柱形模型,锥形模型接触模型:球面与球面,球面与平面,棒与棒9.根据前人的宏观接触(既不考虑表面微凸体的塑性变形)的分析与推论,证明了接触形式的不同,最大剪应力的大小与位置不同。