二语习得新理论_对话论

- 格式:pdf

- 大小:167.68 KB

- 文档页数:4

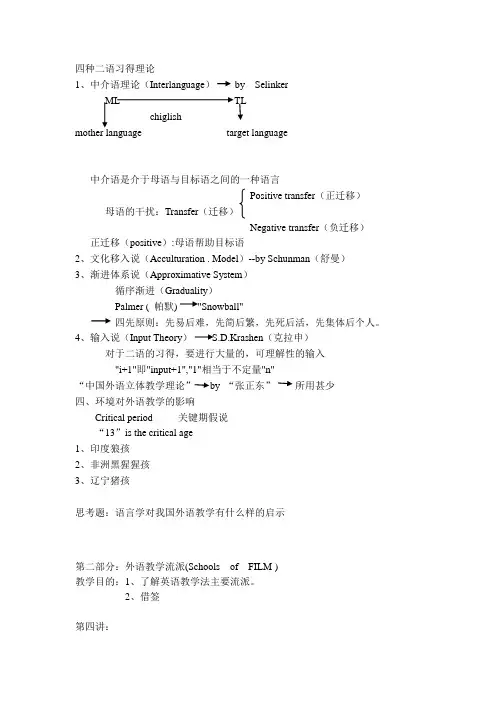

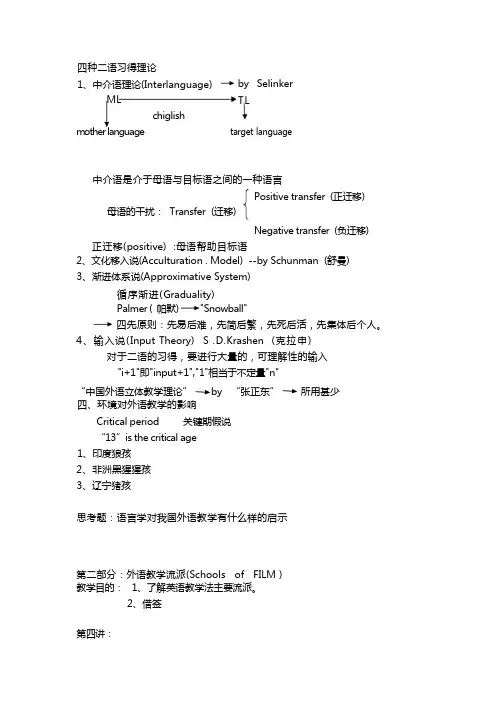

四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)by SelinkerML TLchiglishmother language target language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer(正迁移)母语的干扰:Transfer(迁移)Negative transfer(负迁移)正迁移(positive):母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model)--by Schunman(舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory)S.D.Krashen(克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东”所用甚少四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的:1、了解英语教学法主要流派。

2、借签第四讲:一、FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一).GTM(语法翻译法)----Grammar Translation Methods始于18世纪末19世纪中,源于欧洲(西欧),(18世纪前的拉丁语)中国从1872年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

GTM持续到20世纪70年代。

主要特点如下(弊端)1、重视书面语,轻视口语。

《第二语言习得研究》重点知识点一、第二语言习得理论1.第二语言习得与第一语言习得的区别:第二语言习得是指学习者在已经掌握第一语言的基础上学习第二语言,与第一语言习得有所不同。

2.共同的习得条件:第二语言习得与第一语言习得都受到认知、社会、情感等多种因素的影响。

3.输入假设:学习者习得第二语言的过程中需要大量的输入来构建语言知识和语言能力。

二、第二语言习得过程1.初始期:学习者对第二语言的习得处于初始阶段,主要表现为对语言规则的不熟悉,需要借助外语教学材料和教师的指导。

2.中期:学习者开始积累语言知识,并能够进行简单的口语表达和书面表达,但仍然存在语法错误和用词不准确等问题。

3.发展期:学习者的语言技能和语言运用能力在这个阶段得到显著提高,能够流利地进行口语交流和书面表达。

4.准母语期:学习者的第二语言已经达到与母语相近的程度,几乎能够毫无困难地实现听、说、读、写等各方面的能力。

三、第二语言习得影响因素1.基础能力:个体的智力、工作记忆、认知能力等对第二语言习得有重要影响。

2.学习策略:学习者在习得第二语言过程中采取的方法和策略也对习得效果产生影响。

3.情感因素:学习者对学习第二语言的情感态度、自信心等情感因素对习得过程产生影响。

4.环境因素:学习者所处的学习环境,包括学校、家庭、社会环境等对第二语言习得有影响。

四、第二语言习得教学策略1.输出与输入平衡:教师应当提供足够的输入,同时鼓励学习者进行口语和书面的输出。

2.合作学习:通过合作学习,学习者能够在与他人进行互动中提高第二语言的流利度和准确度。

3.语境创设:教师可以通过创设各种真实的语言交际情境来提高学习者的第二语言习得效果。

4.个性化教学:教师应根据学习者的个体差异,采取不同的教学策略和方法,满足每个学习者的学习需求。

以上是《第二语言习得研究》的重点知识点。

了解这些知识点能够帮助我们更好地理解学习者在学习第二语言过程中的习得情况,并且在实际的第二语言教学中有所借鉴。

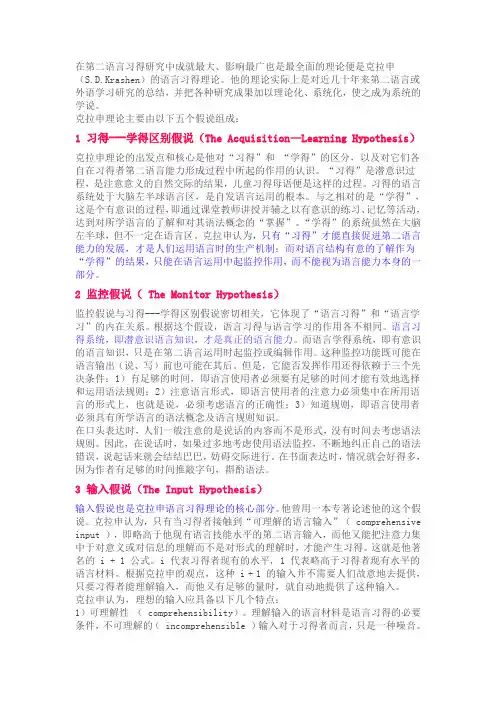

在第二语言习得研究中成就最大、影响最广也是最全面的理论便是克拉申(S.D.Krashen)的语言习得理论。

他的理论实际上是对近几十年来第二语言或外语学习研究的总结,并把各种研究成果加以理论化、系统化,使之成为系统的学说。

克拉申理论主要由以下五个假说组成:1 习得---学得区别假说(The Acquisition—Learning Hypothesis)克拉申理论的出发点和核心是他对“习得”和“学得”的区分,以及对它们各自在习得者第二语言能力形成过程中所起的作用的认识。

“习得”是潜意识过程,是注意意义的自然交际的结果,儿童习得母语便是这样的过程。

习得的语言系统处于大脑左半球语言区,是自发语言运用的根本。

与之相对的是“学得”,这是个有意识的过程,即通过课堂教师讲授并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”。

“学得”的系统虽然在大脑左半球,但不一定在语言区。

克拉申认为,只有“习得”才能直接促进第二语言能力的发展,才是人们运用语言时的生产机制;而对语言结构有意的了解作为“学得”的结果,只能在语言运用中起监控作用,而不能视为语言能力本身的一部分。

2 监控假说( The Monitor Hypothesis)监控假说与习得---学得区别假说密切相关,它体现了“语言习得”和“语言学习”的内在关系。

根据这个假设,语言习得与语言学习的作用各不相同。

语言习得系统,即潜意识语言知识,才是真正的语言能力。

而语言学得系统,即有意识的语言知识,只是在第二语言运用时起监控或编辑作用。

这种监控功能既可能在语言输出(说、写)前也可能在其后。

但是,它能否发挥作用还得依赖于三个先决条件:1)有足够的时间,即语言使用者必须要有足够的时间才能有效地选择和运用语法规则;2)注意语言形式,即语言使用者的注意力必须集中在所用语言的形式上,也就是说,必须考虑语言的正确性;3)知道规则,即语言使用者必须具有所学语言的语法概念及语言规则知识。

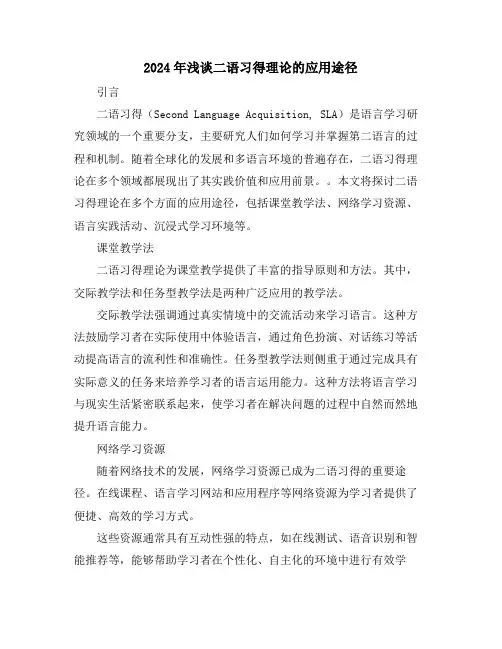

2024年浅谈二语习得理论的应用途径引言二语习得(Second Language Acquisition, SLA)是语言学习研究领域的一个重要分支,主要研究人们如何学习并掌握第二语言的过程和机制。

随着全球化的发展和多语言环境的普遍存在,二语习得理论在多个领域都展现出了其实践价值和应用前景。

本文将探讨二语习得理论在多个方面的应用途径,包括课堂教学法、网络学习资源、语言实践活动、沉浸式学习环境等。

课堂教学法二语习得理论为课堂教学提供了丰富的指导原则和方法。

其中,交际教学法和任务型教学法是两种广泛应用的教学法。

交际教学法强调通过真实情境中的交流活动来学习语言。

这种方法鼓励学习者在实际使用中体验语言,通过角色扮演、对话练习等活动提高语言的流利性和准确性。

任务型教学法则侧重于通过完成具有实际意义的任务来培养学习者的语言运用能力。

这种方法将语言学习与现实生活紧密联系起来,使学习者在解决问题的过程中自然而然地提升语言能力。

网络学习资源随着网络技术的发展,网络学习资源已成为二语习得的重要途径。

在线课程、语言学习网站和应用程序等网络资源为学习者提供了便捷、高效的学习方式。

这些资源通常具有互动性强的特点,如在线测试、语音识别和智能推荐等,能够帮助学习者在个性化、自主化的环境中进行有效学习。

同时,网络学习资源还可以让学习者随时随地进行学习,不受时间和地点的限制,极大地方便了学习过程。

语言实践活动二语习得理论认为,语言实践是提高语言能力的关键。

因此,参与各种语言实践活动对于二语习得至关重要。

语言实践活动包括语言交换、语言俱乐部、国际志愿服务等。

这些活动为学习者提供了与母语者交流的机会,有助于他们在实际应用中提高语言的流利性和准确性。

此外,这些活动还能培养学习者的跨文化交流能力,加深对不同文化的理解和尊重。

沉浸式学习环境沉浸式学习环境是近年来二语习得领域的一个热门话题。

通过创建类似目标语言国家的文化和生活环境,沉浸式学习环境能够帮助学习者更好地融入语言实践,提高语言学习效果。

二语习得研究的四个理论模式和发展趋势二语习得研究是应用语言学的一个重要领域,它主要关注人们学习第二语言的过程和机制。

在过去的几十年里,二语习得研究取得了长足的进展,并涌现出了许多重要的理论模式。

本文将介绍二语习得研究的四个主要理论模式以及其发展趋势。

一、行为主义模式行为主义模式是二语习得研究的早期理论之一。

行为主义者认为学习是一种通过刺激和响应形成条件反射的过程。

在二语习得研究领域,行为主义者提出了语言习得是通过接受刺激和产生反应来完成的理论观点。

斯金纳(Skinner)提出了操作条件反射理论,认为语言是通过模仿和奖惩来习得的。

随着时代的变迁和研究的不断深入,行为主义模式在二语习得研究领域逐渐被否定。

研究人员发现,语言习得并非仅仅是通过刺激和响应形成条件反射来完成的,还涉及到认知、情感和交际等多方面的因素。

行为主义模式逐渐被认为是过于简单和机械的,无法全面解释语言习得的复杂过程。

二、认知模式认知模式是二语习得研究的另一重要理论模式。

认知模式认为语言习得是基于认知结构和过程的,语言学习者通过不断地接受和加工信息来完成语言习得。

在认知模式中,语言学习者被视为信息处理系统,他们通过认知过程来理解和习得目标语言。

认知模式在二语习得研究中得到了广泛应用,许多研究者通过实验和调查来探讨语言学习者的认知过程和策略,以及这些过程和策略对语言习得的影响。

认知模式还促进了对语言习得技术和工具的发展,例如计算机辅助语言学习系统和虚拟语言学习环境等。

认知模式也存在着一些局限性。

认知模式倾向于过分强调语言学习者的个体差异,而忽视了外部环境对语言习得的影响。

认知模式较少关注语言习得的社会和情感因素,无法全面解释语言习得的复杂性。

三、社会文化模式社会文化模式是近年来二语习得研究的新兴理论模式。

社会文化模式强调语言习得是一种社会实践,语言学习者通过参与社会文化活动来习得目标语言。

在社会文化模式中,语言学习被视为是一种参与社会实践和社会互动的过程,语言学习者通过观察、模仿和参与交际来完成语言习得。

二语习得研究的四个理论模式和发展趋势二语习得研究是应用语言学领域中一个重要的学科。

它主要研究人们学习第二语言的过程,探索学习、使用、理解和教授第二语言的规律和特点。

在这一领域中,有许多理论模式在不断发展和完善,为研究者提供了丰富的研究路径和思路。

本文将探讨二语习得研究的四个理论模式以及其发展趋势。

我们来介绍传统语言习得理论。

传统语言习得理论认为语言习得是一种自然、本能的过程,人们在面对语言输入时会自然地习得语言。

这一理论模式最早出现在20世纪初,主要受到行为主义学派的影响。

行为主义者认为语言习得是通过刺激-响应-强化的过程来实现的,即人们通过与环境的互动和反馈来逐渐习得语言。

在这一理论模式下,语言习得主要是通过模仿、重复和奖励来实现的。

随着认知心理学的兴起,这一模式逐渐受到了挑战。

认知心理学认为语言习得是一个更加复杂的认知过程,包括注意力、记忆、思维等多个因素的综合作用。

传统语言习得理论在认知心理学的影响下逐渐趋向于发展为认知语言习得理论。

认知语言习得理论充分考虑了语言习得的认知过程和心理机制,强调了个体在语言习得过程中的主动性和自主性。

该理论模式认为语言习得不仅仅是通过模仿和奖惩来实现的,更加强调了学习者在接受语言输入的通过思维加工和认知规律的应用来习得语言。

认知语言习得理论提出了许多重要的概念和假设,比如输入假设、产出假设、近似假设等,为二语习得研究提供了重要的理论支持。

并且,在认知语言习得理论的基础上,又产生了许多相关的分支理论,比如交互认知语言习得理论、社会认知语言习得理论等,为二语习得研究提供了更加多元化和丰富的研究视角。

情感情感语言习得理论则从情感情感的角度探讨了语言习得。

该理论认为情感和情感是语言习得中不可或缺的因素,学习者的情感状态和情感体验会影响其语言习得过程。

在二语习得研究领域中,情感情感语言习得理论受到了越来越多的关注,研究者开始从情感情感角度出发,探讨了语言焦虑、情感投入、情感调节等问题,为促进学习者的语言习得提供了新的思路和方法。

第四讲:四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)MLchiglishm other language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer (正迁移)母语的干扰: Transfer (迁移)Negative transfer (负迁移)正迁移(positive) :母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model) --by Schunman (舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory) S .D.Krashen (克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东” 所用甚少 四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的: 1、了解英语教学法主要流派。

2、借签by Selinker TL target language一、 FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一) .GTM (语法翻译法) ----Grammar Translation Methods始于 18 世纪末 19 世纪中,源于欧洲 (西欧), (18 世纪前的拉丁语)中国从 1872 年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

第二语言习得理论第一章绪论一、什么是第二语言习得理论第二语言习得理论(二语习得理论)系统地研究第二语言习得的本质和习得的过程。

具体地说,第二语言习得理论研究第二语言习得的心理过程、认知过程或语言过程,研究学习者在掌握了母语之后是如何学习另一套新的语言体系的,研究在学习新的语言体系的过程中出现的偏误,研究语言教学对语言习得的影响,研究学习者母语对第二语言习得的影响,也研究学习者之间存在的巨大个人差异等等。

概括地讲,第二语言习得研究有两个主要目标:首先是描写第二语言习得过程,即研究学习者整体的语言能力和各项具体技能是如何发展起来的。

它要对这个过程中的一些内在的规律和现象进行研究和分析,比如要研究学习过程中习得一种语言的模式,语言发展的模式,语言成分的习得顺序,出现的偏误,中介语等等。

其次是解释第二语言习得,也就是说明为什么学习者能够习得第二语言?哪些外在的因素和内在的因素对第二语言习得起着正面的促进作用或负面的阻碍作用。

二、第二语言习得和外语学习第二语言习得涉及到几个基本概念:第二语言、习得和第二语言习得。

下面我们和传统的外语教学中相应的术语一起来看一下这些术语的内涵。

1.第二语言和外语第二语言(二语)和外语是二语习得研究中使用频率颇高的两个术语。

对第二语言这个术语有广义和狭义的两种不同理解,广义的理解通常指母语以外的另外一种语言,狭义的理解特指双语或者多语环境中母语以外的另一门语言,能常是指在本国有与母语同等或更重要地位的一种语言。

在这个意义上,它和外语是不同的,外语一般指在本国之外使用或学习的语言,学习者一般是在课堂上学习这种语言。

这一区分具有研究上的意义,因为两者在学习的内容和学习的方式及学习的环境上有很大区别,但是这种区别到底在多大程度上影响语言学习的过程和结果,我们现在还不是特别清楚。

实际上,从本质上看,两者都是学习母语之外的另一种语言,所以有人对这两个术语也有不加区分的。

第二语言习得中的第二语言是从广义上理解的,这里的二语可以泛指任何一种在母语之后习得的语言,它可以指狭义的二语,也可以指外语。

第二语言习得的理论与实践第二语言习得(Second Language Acquisition,SLA)是指个体在母语习得之后,对另一种语言的学习和掌握过程。

这一领域涉及心理学、语言学、社会学等多个学科,旨在探究学习者如何在不同环境下有效地习得第二语言。

本文将介绍几种主流的第二语言习得理论,并探讨其在实际教学中的应用。

行为主义理论行为主义理论认为语言习得是一个习惯形成的过程。

通过刺激-反应机制,学习者对环境中的语言输入做出反应,并逐渐形成正确的语言习惯。

在教学中,这一理论强调模仿和重复练习,如语音训练和句型操练,以帮助学生形成正确的语言习惯。

认知理论认知理论强调学习者内部心理活动的作用,认为语言习得是一个信息处理的过程。

学习者需要对输入的语言材料进行加工、储存和提取。

在教学上,认知理论倡导有意义的学习任务和策略训练,鼓励学生通过解决问题来学习语言。

社会文化理论社会文化理论认为语言习得是社会互动和文化参与的结果。

学习者在与他人的交流中逐步掌握语言。

这一理论强调社会环境的重要性,提倡使用真实的语言材料和情境,鼓励学生通过合作学习和角色扮演等活动提高语言能力。

输入假说输入假说由斯蒂芬·克拉申提出,主张学习者通过理解略高于当前水平的语言输入(i+1)来习得语言。

在教学实践中,这意味着教师应提供足够多的可理解输入,如听力和阅读材料,以促进学生的语言发展。

输出假说输出假说由梅瑞尔·斯温提出,强调语言产出在语言习得中的作用。

学习者通过尝试使用目标语言来检验自己的假设,并通过反馈进行调整。

教学中,鼓励学生积极参与口语和写作练习,以提高他们的语言能力。

应用实例在实际教学中,教师可以根据不同的理论设计教学活动。

例如,根据行为主义理论,可以设计模仿练习;根据认知理论,可以设置问题解决任务;根据社会文化理论,可以组织小组讨论;根据输入假说,可以提供大量的阅读材料;根据输出假说,可以安排演讲和写作作业。

国外第二语言习得理论模式述评摘要:国外在第二语言习得研究领域影响较大的有以下几种理论模式,即刺激—反应模式、文化适应模式、普遍语法理论、监察理论、适应性思维控制模式、多维模式、竞争模式、信息加工模型、对话论等。

关键词:第二语言习得;理论模式;介绍;评价第二语言习得通指母语习得之后的任何其他语言的学习。

自20世纪70年代以来,研究者们对二语习得问题进行了大量研究并提出了许多理论模式。

事实证明,这些理论模式对于揭示第二语言习得的机制、提高第二语言教学的效果具有重要的现实意义(陈宝国,2001)[1]。

笔者现选取国外在第二语言习得研究领域影响较大的几种理论模式进行述评。

一、刺激—反应模式语言习得最早的哲学基础是行为主义理论。

行为主义将复杂的心理现象还原为简单的行为现象,提出了‘刺激-反应’的心理公式(曹志希,2006)[2]。

行为主义语言习用观的特点是用刺激和反应来解释学习行为,强调联结学习和环境决定论。

对于学习者而言,语言学习的过程就是通过不断重复和模仿来巩固语言输入并形成习惯的过程,知识和技能的获得体现在良好行为习惯的形成。

错误在行为主义者看来是应该尽量避免的,外语学习过程中错误被视为母语习惯干扰的结果。

Chomsky认为行为主义的观点无法解释语言习得中的两个基本事实:一是儿童能够创造性地使用语言,能够理解和使用以前从未听到过或接触过的语言;二是即便在有缺陷的语言环境中,儿童依然可以系统地获得母语。

因此,外在因素无法充分解释语言习得,包括第二语言习得。

二、文化适应模式1973年,舒曼(John Schumann)从社会文化角度提出了文化适应模式,认为二语习得是文化适应的一个方面,一个人自己的文化与第二文化的适应程度决定了一个人习得语言的成败。

文化适应程度主要取决于学习者与目的语群体的“社会距离”和“心理距离”。

社会距离是指学习者与目的语文化群体的接触程度,接触越频繁,学习者的第二语言习得水平就可能越高。

二语习得中的口语教学理论和课堂输入第二语言习得中的口语教学理论和课堂输入介绍是如何运用教学理

论帮助学生学习第二语言口语的概念。

通过教师对话形式的输入对学

生进行口语训练,培养学生尝试口头表达的勇气,告诉他们口语表达

的技巧,回顾课堂上学过的内容,及时解决学生在课堂过程中遇到的

困难,有正确的教学理论,可以让第二语言习得者在学习过程中得到

足够的支持和帮助,达到有效地学习目标。

有效的第二语言习得教学理论通常推荐由表现性练习、反馈、多种语

境及具体目标来扩大口语技能,使学生更加善于用口头表达。

反馈是

最重要的一部分之一,以便于老师能够及时修正学生的口语错误或欠

缺的技能,包括正确的发音。

除此之外,第二语言习得中的课堂输入是推动学生对第二语言口语知

识学习的重要因素。

这种输入可以帮助学生获取大量有用的口语知识,这些知识可以有效地激发学生的学习兴趣,同时帮助他们理解口语所

涉及的语言特点及使用礼仪。

它也包括当代的语言典故、俗语及实用

的谈话技巧。

此外,输入也可以再现语言范式,帮助学生提高对不同

句型和语言功能的理解。

总之,第二语言习得的口语教学理论和课堂输入是让学生更好地了解

和掌握口语知识的重要工具,它们有助于激发学生兴趣,培养他们处

理口语技能所需要的技巧,使他们能够运用正确的口语表达,并且在

实践学习中获得成功,从而更好地实现学生的学习目标。

国外第二语言习得理论模式述评摘要:国外在第二语言习得研究领域影响较大的有以下几种理论模式,即刺激—反应模式、文化适应模式、普遍语法理论、监察理论、适应性思维控制模式、多维模式、竞争模式、信息加工模型、对话论等。

关键词:第二语言习得;理论模式;介绍;评价中图分类号:g642 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2013)11-0237-02第二语言习得通指母语习得之后的任何其他语言的学习。

自20世纪70年代以来,研究者们对二语习得问题进行了大量研究并提出了许多理论模式。

事实证明,这些理论模式对于揭示第二语言习得的机制、提高第二语言教学的效果具有重要的现实意义(陈宝国,2001)[1]。

笔者现选取国外在第二语言习得研究领域影响较大的几种理论模式进行述评。

一、刺激—反应模式语言习得最早的哲学基础是行为主义理论。

行为主义将复杂的心理现象还原为简单的行为现象,提出了‘刺激-反应’的心理公式(曹志希,2006)[2]。

行为主义语言习用观的特点是用刺激和反应来解释学习行为,强调联结学习和环境决定论。

对于学习者而言,语言学习的过程就是通过不断重复和模仿来巩固语言输入并形成习惯的过程,知识和技能的获得体现在良好行为习惯的形成。

错误在行为主义者看来是应该尽量避免的,外语学习过程中错误被视为母语习惯干扰的结果。

chomsky认为行为主义的观点无法解释语言习得中的两个基本事实:一是儿童能够创造性地使用语言,能够理解和使用以前从未听到过或接触过的语言;二是即便在有缺陷的语言环境中,儿童依然可以系统地获得母语。

因此,外在因素无法充分解释语言习得,包括第二语言习得。

二、文化适应模式1973年,舒曼(john schumann)从社会文化角度提出了文化适应模式,认为二语习得是文化适应的一个方面,一个人自己的文化与第二文化的适应程度决定了一个人习得语言的成败。

文化适应程度主要取决于学习者与目的语群体的“社会距离”和“心理距离”。

对话理论指导下的小学第二语言教学浅析——以英语写作教学为例摘要:对话理论的提出是第二语言习得理论发展过程中的重要阶段。

近年来,对话理念和对话理论逐步深入到第二语言教育教学中来。

在其支撑下,对话教学已经成为我国以英语为主的二语学习和英语新课程改革的一大亮点。

对话理论的提出和发展是对我国传统外语教学模式的挑战和革新,对我国素质教育背景下的外语教学起到了重要的推动作用。

本文从我国外语教学以英语作为第二语言的实际出发,对外语教学中令师生感动棘手的写作教学从对话理论的角度予以浅析,从提出外语写作教学存在的问题出发,分析造成其棘手的原因,进而提出可供借鉴的有价值的建议。

关键词:对话理论第二语言写作教学教学启示著名的对话理论是由美国亚利桑那州大学Marysia Johnson教授以L·Vygotsky (维果斯基)和M·M·Bakhin(巴桑金)理论为依据,结合其他相关的学习理论,在2004年提出的最新外语学习社会文化论。

对话理论主要是倡导如下第二语言学习观点:一是语言能力和语言运用的有机结合。

二是倡导多方的平等互动。

一、呈现(确定作文题目)——Presentation按照对话理论的要求,外语写作课的教学在确定作文题目的过程中,需要把握三个重要的选题原则:第一,确定作文题目或者写作主题的过程中,教师与学生的有效交流是第一位的。

缺乏了现实生活中的师生对话,教师所确定的题目就会严重脱离学生的生活和学习经验,降低学生的写作热情和兴趣。

第二,坚持以学生为本是确定写作题目和主题的一个硬性指标和要求。

教师要根据作文教学的阶段性目标和学生学习实际,选择适宜的作文题目。

第三,当前有一种值得推广的作文写作模式,就是由学生根据自身的兴趣,需要,个性和能力自主确定写作主题,教师的作用主要是对学生的写作内容提供必要和合理的指导。

二、操练(学生审题和撰写修改)——PracticeJohnson(2005:23)认为,操练环节是以“对话”为核心,构建外语写作审题和撰写修改,它一般包含三个基本的内容:学生与写作材料对话,学生与自己的作文对话,以及生生对话模式。

二语习得研究的四个理论模式和发展趋势二语习得研究是语言学中一个重要的领域,主要探讨非母语者学习第二语言的过程和规律。

在二语习得研究中,有四个主要的理论模式,它们分别是行为主义模式、认知模式、社会互动模式和社会文化模式。

随着研究的深入和发展,这些理论模式也在不断演变和完善。

本文将对这四个理论模式进行简要介绍,并探讨其发展趋势。

行为主义模式是二语习得研究的最早阶段,它主要关注语言习得过程中的外部刺激和反馈。

根据行为主义模式,学习者通过重复和模仿等方式,逐渐习得语言能力。

行为主义模式忽略了学习者的认知过程和内在规律,因此受到了批评。

随着认知心理学的发展,认知模式逐渐兴起。

认知模式强调学习者在二语习得过程中的自主能动性和思维活动。

学习者通过构建意义和理解语言规则来习得语言。

认知模式通过研究学习者的学习策略、记忆和认知过程等方面,探讨二语习得的内在机制。

尽管认知模式在二语习得研究中取得了重要成果,但它忽略了社会因素对语言习得的影响。

社会互动模式强调学习者与他人的互动和对话对语言习得的重要性。

社会互动模式认为,学习者通过与母语者或其他学习者的互动,获得输入和反馈,从而促进语言习得。

社会互动模式借鉴了社会学和语言社会化理论的观点,将语言习得置于社会文化背景中。

社会互动模式强调学习者在语言学习中的参与度和对话能力。

社会文化模式是二语习得研究的最新发展方向,它强调学习者在语言习得过程中的社会文化环境和背景。

社会文化模式认为,学习者通过参与社会实践和融入社会文化,获得语言能力。

社会文化模式关注学习者的身份认同、意义构建和社会实践等方面,认为语言习得是一个社会建构的过程。

随着研究的深入和发展,二语习得研究的发展趋势主要体现在以下几个方面。

研究重点从语言形式转向语言功能和语用交际。

在语言习得过程中,学习者不仅需要学会语法结构,还需要掌握语言功能和运用技巧。

研究方法从实验室研究转向自然环境中的研究。

实验室的研究虽然能够控制变量,但与现实情境有一定的差异。

母语习得理论(Theories of Acquisition of the Maternal Language)关于儿童对母语,主要是口语中的听和说的能力之获得的理论,主要有:行为主义理论,“先天伦”和认知理论等。

行为主义理论(behaviourist theory)的基础是“强化”论或刺激--反应论,代表人物有语言学家布龙菲尔德和心理学家斯金纳等人。

这种理论认为:语言是一种人类行为,要观察语言行为就必须找出话语和产生它的环境之间的规律,找出话语和对它做出反应的话语之间的规律性,以便建立起一套完整的母语习得理论。

斯金纳在他的代表作《语言行为》一书中认为语言不是一种思维现象,而是一种行为。

儿童母语习得要经过模仿--强化--成形三个阶段。

儿童首先模仿自己周围的语言,对环境或成人的话语做出反应。

如果反应是正确的,即说出的句子符合语法规律,成人就会给予赞扬或以其他方式进行鼓励,以便强化儿童的语言,增加儿童说话的正确性。

为了得到更多的赞扬和鼓励,儿童会重复说过的话,逐步养成习惯,并把它巩固下来。

这样,儿童言语行为的形成过程是一个缓慢的过程,直到其习惯与成年人的说话方式相吻合。

行为主义理论并不能全面正确地反映出儿童母语习得的过程和心理特点。

行为主义者所理解的语言无非是声音的刺激和反应,而且把语言和思维(思想)等同起来。

布龙菲尔德的公式S(实际刺激)—r(言语反应)……s(言语刺激)R(实际反应)就表明了这一点。

行为主义语言观是在一定的历史条件下产生的,它反映了母语习得阶段的阶段性成果,反映了当时人们的认识水平。

它解释了一些母语习得的现象,特别是“语言时习惯”这一观点是不容易被否定的。

语言学习的“天性论”(innateness theory)用典型的理性主义的方法来解释儿童语言习得的问题。

代表人物是乔姆斯基和马克奈尔(D. McNeil)。

这种理论认为:儿童生下来就有一种适于学习语言的、人类独有的能力,即儿童天赋的普遍语法(universal grammar,简称UG)知识。

第二语言习得理论

1. 语言得理论

1.1. 自然得理论

自然得理论认为,第二语言的得过程类似于儿童研究母语的过程。

它强调通过暴露于自然语言环境中,通过交流和接受反馈来培养语言能力。

这种理论强调语言输入的重要性,主张通过与母语者的互动来获得正确的语言输入。

1.2. 社会文化理论

社会文化理论认为,语言得是社会文化环境中的交互作用的结果。

它强调了社会互动对于语言得的重要性,尤其是与社区成员之间的参与和合作。

这种理论认为,语言得需要通过参与实际的交流和语言应用来获得。

2. 心理得理论

2.1. 认知心理理论

认知心理理论认为,语言得是一个复杂的认知过程。

它关注个体内部的认知机制和处理过程,如记忆、注意力、推理等。

这种理论认为,通过对语言结构的理解和分析,个体可以逐渐掌握第二语言。

2.2. 社会认知理论

社会认知理论强调认知的社会性。

它认为语言得不仅仅是个体内部的认知过程,还需要通过观察和模仿他人的语言行为来研究。

这种理论认为,社会互动和社会认知对于语言得至关重要。

以上是一些常见的第二语言习得理论。

每个理论都有其独特的观点和解释,可以根据具体情况选择合适的理论进行教学和学习的设计。

作者简介:贾冠杰,教授,研究方向:应用语言学,第二语言习得和英语教学收稿日期:2004-12-02(修改稿)2005年第11期总第200期外语与外语教学F ore i gn Languages and T he ir T eaching2005,l 11Ser i a l l 200二语习得新理论)))对话论贾冠杰(苏州大学外国语学院,江苏苏州 215006)摘 要:第二语言习得理论众多,当传统的行为主义论受到抨击后,众多的研究者转而研究先天论和认知论,从而强调学习者的内部因素。

而对话论作为一种新的二语习得理论完全不同于其他理论,它强调学习者的内在因素和社会文化因素之间的互动,从而丰富了第二语言习得理论,也为研究第二语言习得提供了新的研究方法。

关键词:习得;对话;理论;互动;应用 Abstrac t :SLA theories vary ,after one of t he m -behav i or is m was criticized very ser i ousl y i n 1950s ,m any researchers have shifted t o the study of i nnatist t heor i es and cognitive t heor i es ,wh ich focus on learners .i nner ab ilit y .H o w ever ,dialog i ca l t heory ,as a ne w SLA t heory ,e m phasizes t he i nteracti on bet w een l earne rs .i nner ab ility and socio -cultura l facto rs w hich is quite d ifferent fro m o t her t heor i es ,it is t h i s theo ry tha t prov i des a mo re sc i entific appro ach for t he study of SLA.K ey word s :acqu i s ition ,dialogue ,theo ry ,i nteracti on ,i m pli cations and app licati ons中图分类号:H 0 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2005)11-0016-04一、引言对话论是由美国亚利桑那州大学约翰逊(M arys i a John -son)教授于2004年提出的。

该理论一问世便引起有关人士的重视,美国伊利诺斯州大学教授戴维森(D av i dson ,2004,见Johnson ,2004)认为约翰逊的新理论为第二语言习得研究做出了令人振奋的、独特的(unique)和十分重要的贡献。

从英语单词/unique 0来看,还可以理解为独一无二的。

从时间和内容来看,它是目前最新的第二语言习得理论。

本文主要讨论对话论产生的背景、主要观点及其对教学的影响。

二、对话论产生的背景对话论的产生是社会的需要,也是第二语言习得理论发展的必然结果,它的出现有其重要的理论背景和诸多的原因。

1.乔姆斯基语言理论乔姆斯基语言理论(先天论)的诞生无疑对近几十年来的语言学研究产生了重大的积极影响,但是由于该理论自身的不足,受到很多学者的质疑。

1975年10月,皮亚杰(J .P-i aget)在法国罗伊欧蒙人文科学中心跟乔姆斯基面对面讨论时说,从他50年的研究经验中得知,不存在先天的或先验的认知结构,只有智力功能才是遗传的。

因此,立足于实证的认知起源理论应当反驳先天论。

他说他完全欣赏乔姆斯基学说中的转换观点,而又不能接受他的/先天固定核0的假设。

其中有两个原因:第一个原因在于这个仅仅属于人类的突变在生物学里是不可解释的。

这是因为我们不明白为什么偶然的突变使得人类能够学习一种结构如此严密的语言。

第二个原因在于,如果这个/固定核0不是先天的,我们则可以把它视为感觉运动的必然结果,因此,/先天论0假设对于乔姆斯基理论并没有什么价值。

近几十年来,学界对大脑与语言的关系又有了进一步的认识,试验证明大脑和语言的关系十分密切,但这种关系究竟是先天就有的,还是后天环境造成的?这有待进一步论证。

在皮亚杰对乔姆斯基理论批评之后,更多的对乔姆斯基理论的批评从来就没有停止过,因为在乔姆斯基的理论里,没有证据来证明语言习得机制的理论,这种心智论忽视了语言的社会功能,心智论只展示了语言描写的单个方面。

(D i ng ,2004)另外,乔姆斯基的co m pe tence 和perfor m ance 两个概念一提出就引起了激烈的争论(Cook &N ew son ,1996),一些人认为,对语言学来说,这个理想化的概念是必要的,而另一些人认为,这样做就丢掉了最核心的语言材料。

拉森#弗里曼和朗(L arsen -F ree m an &L ong ,1991)评论道:/在50年代末和60年代的语言学革命之际,转换生成派的语法学家不再把语言的使用[use](perfor m ance )作为语言研究的材料来源,他们就这样和许多社会科学家分道扬镳了。

0一些社会语言学家认为,乔姆斯基的这一对概念从反面促进了社会语言学的发展。

1972年,海姆斯(Hym es)发表了《论交际能力》,提出了交际能力概念。

在这篇文章里,他认为乔姆斯基的理论是有明显缺陷的。

2.维果斯基理论的广泛运用维果斯基(1978)在分析心理机能由低级向高级发展的原因时总结了三点:(1)起源于社会文化、历史的发展,是受社会规律所制约的;(2)从个体发展来看,儿童在与成人交往过程中通过掌握高级的心理机能工具)))语言、符号这一中介(m ediati on)环节,使其在低级的心理机能基础上形成了各种新质的心理机能;(3)高级心理机能是不断内化的结果。

新知识的形成首先源于个人对新知识的主观建构,即个人通过自身的创造过程,在其主观知识的基础上,对客观知识的积累发挥潜在的作用。

个人的认知结构是在社会交互作用中形成的,发展正是将外部的、存在于主体间的东西转变为或内化为内在的、为个人所特有的东西的过程。

人的心理是在人的活动中发展起来的,是在人与人之间相互交往的过程中发展起来的。

人的活动对心理学的发展起着重要的作用,是与人的活动性质有关,人的活动是通过各种工具和手段来进行的。

维果斯基的理论促使我们从一个全新的角度去审视二语习得的社会环境。

在这个理论框架内,社会环境不仅仅被认为是学习者语言输入的来源,而且也是学习者认知能力发展的源泉。

3.巴科梯理论的发现约翰逊(2004)认为,巴科梯(Bakhti n)对人类科学特别是文学理论做出了特殊的贡献,因此他被认为是20世纪最杰出的思想家之一。

但是他的观点并未得到语言学研究者和第二语言习得领域学者们的重视,他的著作在第二语言习得领域不太流行的原因可以从某种程度上归结为他的写作风格。

他的作品反映了他在哲学方面丰厚的根基,因此,他被称为语言学家和语言哲学家。

巴科梯(1968,见Johnson, 2004)认为,索绪尔忽视了一个事实,除了语言形式外,还存在这些形式的联结形式,即忽视了言语风格。

巴科梯不把语言作为语言形式的抽象系统)))词汇、音位学和句法,而是作为言语。

他的思想进一步完善了维果斯基的理论,虽然维果斯基强调言语对人类认知发展过程中的重要性,但他的理论并未在既定的社会文化内涵中检测言语特征,这个缺憾由巴科梯进行了有益的补充。

目前,许多研究者将学习者的社会环境与其思维机制分割开来,而维果斯基的社会文化理论和巴科梯的会话论作为人类科学的认识论,为二语习得研究领域提供了一个绝好的机会来弥补这一/裂缝0。

维果斯基和巴科梯的理论是衔接学习者语言习得内外部因素的桥梁。

这样,我们可以从整体的角度去剖析学习过程。

在这个过程中,思维与社交这两个看似对立的部分通过辩证关系结合在了一起。

也就是说,外部世界影响和转变思维机制,思维机制也会影响和转变社会文化环境。

维果斯基和巴科梯的理论在二语习得研究中的应用并未区分已被普遍接受的语言能力和语言运用之间的区别,否认了关于存在普遍语言习得能力的观点,否认学习者具有普遍语言习得能力的观点。

维果斯基和巴科梯的理论在二语习得研究中要求我们将语言看成为/言语0,而不是抽象的句法形式体系。

维果斯基和巴科梯的理论促使我们从一个全新的角度去审视二语习得的社会环境。

在这个理论框架内,社会环境不仅仅被认为是学习者语言输入的来源,而且也是学习者认知能力发展的源泉(见图1)。

4.其他理论对话理论的提出是建立在许多理论基础之上的,除维果斯基的社会文化论和巴科梯的会话论这两个主要理论外,还有其他理论,如R o mme tveit(1992),Brunner(1990,1996), H arre and G ill e tt(1994)等。

他们表达了同样的观点,即社会和文化在人类认知发展中有着重要的作用,他们都赞同人类思想、语言、交际的对话和社会文化的观点。

他们的观点实际上是继承和发展了维果斯基和巴科梯的理论(Johnson, 2004)。

以上这些专家的观点是这种新理论的出现和发展的理论依据,对话理论恢复了外在和内在的人类现实之间的平衡,即身体和心灵之间的平衡。

这种理论考虑了动态的社会情景、个人差异、意图和包含在认知成长的个人差异中的社会文化、历史和管理的背景。

在这个理论中,语言把内在现实和外在现实连接了起来。

三、对话论的特点1.重定性研究以维果斯基和巴科梯为理论依据的对话论为拓宽二语习得研究领域提供了更加科学的框架,该框架的作用表现在可以将二语习得有分歧的观点整合起来。

这种新的学习理论也是一种新的第二语言习得研究方法。

近些年来,定量研究被提到了一个超乎正常的重要地位,然而,对话理论认为,定性研究方法比统计性的定量研究方法更为重要。

通过个案研究、日记、个人叙述等可以更好地洞察一个人的认知发展过程。

对话论研究方法更注重特殊性而不是普遍性。

个人行为观察比通常对一群体行为观察更能代表调查的科学性(Johnson,2004)。

新的时代要求我们变换角度去理解二语习得研究领域,并重新思考我们需要什么样的理论去解释这个新领域。

我们已不需要再固守正态分布、统计逻辑和概率。

2.语言能力和语言运用的有机结合20世纪60年代以来,许多语言研究者赞同乔姆斯基的观点,把语言能力(language competence)和语言运用(l an-guage perfor m ance)分裂开来,并认为二者存在极大差异。

而对话论的观点与此相反(见图2)。