化妆品生产工艺基础:乳剂类化妆品

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:20

化妆品中乳剂类产品特点

化妆品乳剂产品中的油性原料和水性原料可以起到滋润皮肤,保护皮肤,并适度补充皮肤水分的作用。

化妆品中的膏、霜、蜜、奶液等都属于乳剂类产品。

一、乳剂类化妆品

乳剂类化妆品是指由油性原料和水性原料在表面活性剂的作用下配制而成的一类外观为乳白色的制品。

它是护肤品中最常见的一类。

二、根据乳化性质分类

1.油包水型产品

乳剂类化妆品油包水型产品中的连续部分是油性原料,而水性原料是以很小液滴的形式分散在油性原料中形成油水分散体系。

特点为:比较油腻,适合干性肤质的人使用。

2.水包油型产品

乳剂类化妆品水包油型产品中的连续部分是水性原料,而油性原料以很小液滴分散在水性原料中形成油水分散体系。

特点为:清爽不油腻,适合油性及中性肤质的人群使用。

三、膏霜类

膏霜类化妆品是乳剂产品中最常见、最多的一类,外观呈半固态的,不具有流动性。

膏霜制品的组分中往往油性原料的含量

比例较高,一般都>30%,或者是含熔化温度较高的蜡类成分稍多,又或者是化妆品中加入增稠剂的成分较多。

特点为:这类化妆品由于比较稠厚,护肤能力较强,稳定性较好。

四、蜜及奶液类产品

与膏霜类产品不同的是它具有流动性,黏度较低,倾倒容易,水分比例较高,一般含量>70%,所选择的油性物质的黏稠度和熔点都较低。

特点为:这类化妆品具有易涂抹、不油腻,使用后感觉舒适、滑爽等优点,但是护肤能力弱于膏霜,并且容易出现油水分层现象,稳定性不如膏霜类产品。

五、特殊用途化妆品

化妆品企业往往在乳剂产品基础物质中增加适当的功效性或功能性物质,就形成了如美白、祛斑、防晒等具有各种特殊作用的化妆品。

乳液生产工艺流程乳液是一种常见的化妆品和护肤品,其生产工艺流程可以分为以下几个步骤:1. 原料准备:乳液的主要成分包括水相和油相,因此需要准备适量的水和油。

此外,还需要添加一些辅助成分,如乳化剂、防腐剂、增稠剂、香精等。

2. 混合水相和油相:将准备好的水相和油相分别放入两个容器中,在恒温搅拌器的作用下,分别加热至一定温度,使其温度相差不大于5℃。

3. 乳化剂的添加:将预先称量好的乳化剂加入到水相中,并用搅拌器将其充分搅拌均匀,使乳化剂溶解在水中。

乳化剂的添加可以帮助水相和油相的混合和稳定,防止乳液分离。

4. 混合水相和油相:将水相缓慢加入到油相中,同时启动搅拌器,使两相充分混合,并控制搅拌速度和时间,使乳液的质地更加均匀细腻。

5. 增稠剂的添加:根据需要添加适量的增稠剂,以使乳液的质地更加浓稠;增稠剂的添加量可以根据产品的质地要求和目标群体的需求进行调整。

6. 香精、防腐剂的添加:根据产品的需求,添加适量的香精和防腐剂,以增加产品的香气和延长其保质期。

7. 调整pH值:根据产品的性质和需求,通过添加酸碱调节剂来调整乳液的pH值,以确保其在适宜的酸碱度下能够更好地发挥功效。

8. 混合均匀、过滤:将调整好的乳液再次进行混合均匀,并通过过滤器将其中的杂质和残留物去除,以保证乳液的洁净度和纯度。

9. 灌装包装:将生产好的乳液灌装到适量容器中,并进行相应的包装,如标签贴纸、密封膜封口等,以便销售和使用。

10. 成品检验和质量控制:对生产好的乳液进行成品检验,包括外观、质地、pH值、香气等多个方面的检测,以确保产品的质量符合相关标准和规定。

通过以上的工艺流程,乳液的生产可以达到稳定和高质量的目标,从而满足消费者对产品的需求。

同时,在整个生产过程中,还需要严格控制各个环节的温度、时间和添加剂的用量,以确保产品质量和安全性。

《化妆品配方设计与制备工艺》本复习资料用途:用于《化妆品配方设计与制备工艺》考试,以及《化妆品配制员》职业资格考试。

但是本资料只是两门考试的部分内容,不是全部。

本复习资料目的:列出两门考试与化妆品配方与制备工艺相关知识的要点,便于各位同学记忆。

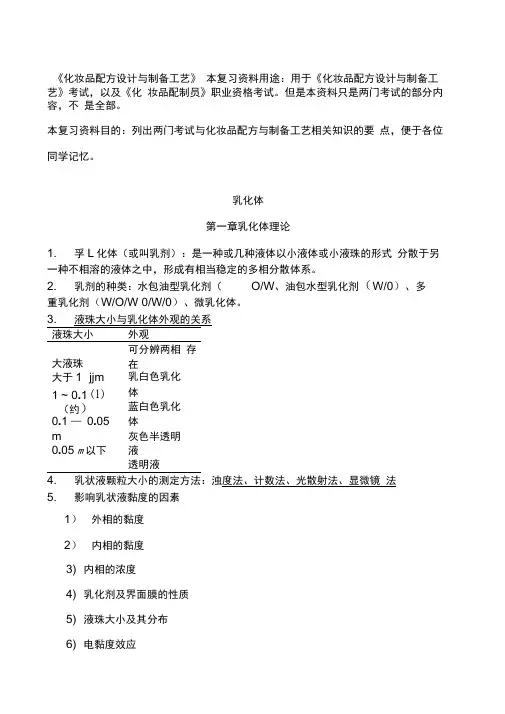

乳化体第一章乳化体理论1. 孚L化体(或叫乳剂):是一种或几种液体以小液体或小液珠的形式分散于另一种不相溶的液体之中,形成有相当稳定的多相分散体系。

2. 乳剂的种类:水包油型乳化剂(O/W、油包水型乳化剂(W/0)、多重乳化剂(W/O/W 0/W/0)、微乳化体。

3. 液珠大小与乳化体外观的关系液珠大小外观大液珠可分辨两相存在大于1 jjm乳白色乳化1 ~ 0.1 ⑴体(约)蓝白色乳化0.1 —0.05 体m灰色半透明0.05 m以下液透明液4. 乳状液颗粒大小的测定方法:浊度法、计数法、光散射法、显微镜法5. 影响乳状液黏度的因素1)外相的黏度2)内相的黏度3) 内相的浓度4) 乳化剂及界面膜的性质5) 液珠大小及其分布6) 电黏度效应6. 影响乳状液黏度的因素乳化体的增稠的办法:加入高分子聚合物,增加内相的比例,增加油相的熔点。

注意:不能通过加盐的办法来增加黏度。

7. 乳状液类型的测定方法:稀释法、染料法、电导法、滤纸润湿法8. 影响乳状液类型的因素:相体积、乳化剂的分子构型、乳化剂的亲水性、乳化器材料性质9. 影响乳状液稳定性的因素:界面张力、界面膜的强度、界面电荷的影响、黏度的影响10. 乳状液不稳定性的三种表示方式:分层、变型、破乳11. 影响絮凝和聚结速度的主要因素:电解质、电场、温度12. 选择乳化剂的原则(1) 当选用两种乳化剂配成混合乳化剂时,HLB 值不要相差过大,一般不超过5为宜,否则所配乳化体的稳定性不好。

(2) 选用多个HLB值呈等差变化(如HLB值分别为6、8、10、12、14、16)的乳化剂组成混合乳化剂,所配乳化体稳定。

( 3) 混合乳化剂中各组分用量要主次有别,以保证乳化体的类型及其稳定性。

第十三章美容化妆品生产设备与工艺第一节生产设备制造化妆品的设备都是一些中小型的简单的精加工设备,同时它们具有多样性,即用同一种设备可以制作出多种不同类型的产品来。

但是随着时代发展和科技的进步。

电脑已逐渐应用于化妆品设备中。

一、膏霜类化妆品常用的设备膏霜类化妆品主要指雪花膏、冷霜、乳液、发乳、营养霜、防晒霜、清洁霜、磨面霜、按摩霜、护手霜等。

膏霜类化妆品常用的设备主要有各种类型的乳化搅拌设备、胶体磨、三辊研磨机、真空脱气装置等。

在膏霜类化妆品的生产过程中,乳化搅拌设备是应用最多的一种通用的生产设备。

1、乳化搅拌锅乳化搅拌锅又称乳化搅拌器。

它是制作膏霜类产品应用的最重要的乳化设备,注见图1。

(请查美容化妆品学教科书)M-电动机F-过滤器T-温度计VP-真空泵图1 乳化搅拌锅该设备装有夹套加热或冷却的锅体、搅拌器、传动装置、安全装置及指示仪表仪器等。

乳化锅体一般采用耐腐蚀搪瓷乳化或不锈钢材质制成。

不锈钢乳化锅具有抗拉、抗压的优点,可以适应不同压力下乳化过程的需要。

传动装置主要有电动机和减速器两部分组成.为适应多种生产工艺的需要,要求搅拌器的转速可以随工艺要求进行调节.搅拌器主要有以加速乳化锅内的乳剂搅拌速度、传热和传质速度。

化妆品生产过程中常用的搅拌器种类与转速选用范围已列于表3.表3 化妆品常用搅拌器种类与转速范围在生产过程中,乳化搅拌锅都是采用间歇操作.物料由上部锅盖加料口加入,在搅拌器的作用下迅速混合,并进行乳化.如果需要进行加热冷却,可以在乳化锅夹套内通入蒸汽或冷却水。

乳化搅拌完成后,根据工艺要求搅拌冷却至出料温度,将乳剂从底部出料口放出。

2、均质乳化搅拌器均质乳化搅拌器简称均质器,是一种具有较强的剪切、压缩、冲击等作用的高效搅拌设备,使用不同的叶轮可以搅拌各种不同粘度的物料并迅速地进行内相分散和均匀混合.均质器的转速为500~10000r/min,可以采用无级调速以适应多种用料的需要.均质器的搅拌部分是以涡轮叶轮和外壳组成,由于叶轮的高速旋转将在叶轮的下边和上边产生压力差而造成对流反复循环.在对流循环作用下,物料受到由高速旋转的叶轮通过外壳产生强力剪切、压缩和冲击等作用,瞬间剪切,均匀混合,使内相颗粒分散,制造出有特殊效果稳定理想的乳剂。

化妆品生产工艺基础(二)(六)混合速度分散相加人的速度和机械搅拌的快慢对乳化效果十分重要,可以形成内相完全分散的良好乳化体系,也可形成乳化不好的混合乳化体系,后者主要是内相加得太快和搅拌效力差所造成。

乳化操作的条件影响乳化体的稠度、粘度和乳化稳定性。

研究表明,在制备O/W型乳化体时,最好的方法是在激烈的持续搅拌下将水相加入油相中,且高温混合较低温混合好。

在制备W/O型乳化体时,建议在不断搅拌下,将水相慢慢地加到油相中去,可制得内相粒子均匀、稳定性和光泽性好的乳化体。

对内相浓•度较高的乳化体系,内相加入的流速应该比内相浓度较低的乳化体系为慢。

采用高效的乳化设备较搅拌差的设备在乳化时流速可以快一些。

但必须指出的是,由于化妆晶组成的复杂性,配方与配方之间有时差异很大,对于任何一个配方,都应进行加料速度试验,以求最佳的混合速度,制得稳定的乳化体。

(七)温度控制制备乳化体时,除了控制搅拌条件外,还要控制温度,包括乳化时与乳化后的温度。

由于温度对乳化剂溶解性和固态油、脂、蜡的熔化等的影响,乳化时温度控制对乳化效果的影响很大。

如果温度太低,乳化剂溶解度低,且固态油、脂、蜡未熔化,乳化效果差;温度太高,加热时间长,冷却时间也长,浪费能源,加长生产周期。

一般常使油相温度控制高于其熔点10-15℃,而水相温度则稍高于油相温度。

通常膏霜类在75〜95℃条件下进行乳化。

最好水相加热至90〜100℃,维持20min灭菌,然后再冷却到70-80℃进行乳化。

在制备W/O型乳化体时,水相温度高一些,此时水相体积较大,水相分散形成乳化体后,随着温度的降低,水珠体积变小,有利于形成均匀、细小的颗粒。

如果水相温度低于油相温度,两相混合后可能使油相固化(油相熔点较高时),影响乳化效果。

冷却速度的影响也很大,通常较快的冷却能够获得较细的颗粒。

当温度较高时,由于布朗运动比较强烈,小的颗粒会发生相互碰撞而合并成较大的颗粒;反之,当乳化操作结束后,对膏体立刻进行快速冷却,从而使小的颗粒〃冻结〃住,这样小颗粒的碰撞、合并作用可减少到最低的程度心但冷却速度太快,高熔点的蜡就会产生结晶,导致乳化剂所生成的保护胶体的破坏,因此冷却的速度最好通过试验来决定。

乳化类护肤用化妆品生产工艺第一节皮肤与化妆品化妆品大多涂擦在人的皮肤表面,与人的皮肤长时间连续接触。

配方合理、与皮肤亲和性好、使用安全的化妆品能起到清洁、保护、美化皮肤的作用;相反,使用不当或使用质量低劣的化妆品,会引起皮肤炎症或其他皮肤疾病。

因此,为了更好地研究化妆品的功效,开发与皮肤亲和性好、安全、有效的化妆品,有必要了解有关的皮肤科学。

一、皮肤的结构皮肤是人体的主要器官之一。

它覆盖着全身,与人体的其他器官密切相连,起着保护人体不受外部刺激或伤害的作用。

人的皮肤从表面来看是薄薄的一层,如果把它放在显微镜下面仔细观察,就会清楚地看到皮肤由表及里共分三层:皮肤的最外层叫表皮;中间一层叫真皮;最里面的一层叫皮下组织。

皮肤的结构如图6-1所示。

图6-1 皮肤的解剖和组织示意图二、皮肤的生理作用皮肤的作用主要是保护作用、感觉作用、体温调节作用、吸收作用、呼吸作用、汗液和皮脂的分泌排泄作用等。

皮脂(Sebum)是由皮脂腺分泌出来的,主要含有脂肪酸、甘油三脂肪酸酯、蜡、甾醇、角鲨烯和烷烃等物质。

根据皮脂分泌量的多少,人类的皮肤分为干性、油性和中性三大类,这是选择化妆品的重要根据。

皮肤吸收的主要途径是渗透通过角质层细胞膜,进入角质层细胞,然后通过表皮其他各层而进入真皮;其次是少量脂溶性及水溶性物质或不易渗透的大分子物质通过毛囊、皮脂腺和汗腺导管而被吸收。

通常角质层吸收外物的能力很弱,但如使其软化,则可加快吸收。

通常情况下,水及水溶性成分不能经皮肤吸收,但油脂和油溶性物质可以从角质层和毛囊被吸收。

对油脂类的吸收方面,其吸收顺序为:动物油脂>植物油>矿物油。

猪油、羊毛脂、橄榄油等动植物油脂能被吸收,而凡士林、白油、液体石蜡、角鲨烷等几乎不能吸收。

酚类化合物、激素等易被吸收。

对维生素来讲,具有油溶性的维生素A、D、E、K等比较容易被皮肤吸收,而水溶性维生素C、B难吸收。

三、皮脂膜和天然调湿因子1.皮脂膜皮肤分泌的汗液和皮脂混合,在皮肤表面形成乳状的脂膜,这层膜称为皮脂膜(Sebaceous Film)。

化妆品成型技术—乳剂详解乳剂一般是指一种或一种以上液体以小液滴的形式分散在另一种与之不相混溶的液体连续相中所构成的一类不均匀分散体系的液体剂型。

前者称为分散相,又叫内相或不连续相;后者称为分散介质,又叫外相或连续相。

分散相的直径一般大于0.1 μm,多在0.25 ~ 25 μm范围内。

主要由大液滴组成的乳剂称为粗乳,平均直径小于5 μm的乳剂称为细乳,而分散相直径减小至几十纳米的乳剂往往称为微乳。

分散相直径不同,乳剂的颜色和外观也不同。

当分散相直径由大变小时,乳剂可依次呈现出由乳白色不透明、蓝白色不透明、灰色半透明,直至透明的变化趋势。

在日用化妆品中,乳剂粒径越小越稳定,效果也更好。

例如,纳米级多重乳剂(W/O/W)稳定性优良,易分散和渗透进皮肤,更能满足渗透性要求较高的护肤用品需求。

1、乳剂的组成和种类乳剂(Emulsion)由油相(Oil,以O表示)、水相(Water,以W表示)和乳化剂(Emulsifier)三部分组成。

根据乳化剂的种类、性质及相体积比(φ),可形成水包油(O/W)或油包水(W/O)型乳剂,也可制备复乳(Multiple emulsions),如W/O/W或O/W/O型,以及纳米级乳剂(nanoemulsion)等类型。

乳剂中的油相可分为合成油脂和天然油脂两大类。

合成油脂主要为高级脂肪醇、高级脂肪酸、棕榈酸或肉豆蔻酸酯类、辛酸/癸酸甘油酯类、羊毛脂系列衍生物、硅油系列衍生物、角鲨烷等。

天然油脂又可分为矿物油、动物油和植物油,其中,矿物油主要有凡士林、石蜡、地蜡等,动物油主要有羊毛脂、水貂油、蛇油、马油、卡那巴蜡、蜂蜡、鸸鹋油等,植物油除了从常规植物中提取的油脂外,研究者也逐渐倾向于使用从坚果(杏仁、开心果、核桃)、草药(琉璃苣﹑月见草、紫苏)、水果(樱桃﹑各种浆果)和蔬菜种子(胡萝卜)等非常规植物中提取得到的富含脂肪酸(FAs)的植物油作为化妆品乳剂的油相,以满足人们对天然绿色化妆品越来越强烈的需求。

乳剂类化妆品生产工艺设计首先是原料准备。

乳剂类化妆品的原料主要有油性成分、水性成分、乳化剂、稳定剂等。

通过合理选择原料,可以使乳剂类化妆品具有良好的质地和功效。

油性成分可以选择植物油、矿物油等,水性成分可以选择纯净水、植物提取物等。

其次是配料。

将预先准备好的油性成分和水性成分进行配料,根据具体配方要求选择适当的乳化剂和稳定剂。

乳化剂的选择和添加量是影响乳剂类化妆品质地和稳定性的关键因素,一般常用的乳化剂有非离子型、阴离子型和阳离子型乳化剂。

然后是乳化混合。

将配料好的油性相和水性相分别加热至一定温度,然后将两相加入到乳化容器中,开始乳化混合过程。

乳化可以采用高剪切均质机、搅拌机等设备进行,通过机械力和热力的作用,使油性相和水性相均匀混合在一起。

接下来是调整乳化体系。

在乳化混合过程中,可以根据需要调整乳化体系的稠度、乳化度和质感等。

可以通过调整乳剂的PH值、加入增稠剂或调整乳剂的温度等方式进行调整。

然后是稳定性测试。

稳定性是评价乳剂类化妆品质量好坏的重要指标,乳剂类化妆品要保持长久的稳定性,避免分离、变质等现象的发生。

可以通过离心试验、冻融试验、低温沉降试验等方式进行稳定性测试。

最后是灭菌和包装。

为了保证乳剂类化妆品的卫生安全和质量稳定,需要对产品进行灭菌处理。

常见的灭菌方法有高温灭菌、紫外线灭菌、过滤灭菌等。

灭菌后,将乳剂类化妆品进行包装,常用的包装方式有瓶装、管装、盒装等。

总之,乳剂类化妆品的生产工艺设计需要根据具体产品的需求和配方要求进行,合理选择原料,科学配料,有效乳化混合,调整乳化体系,稳定性测试,灭菌和包装等环节,保证产品的质量和安全。

同时,还需要进行质量控制和监督,确保产品的合格率和市场竞争力。

【专题】化妆品生产工艺基础:乳剂类化妆品【专题】化妆品生产工艺基础(01)?第一部分乳剂类化妆品生产工艺乳液配制长期以来是依靠经验建立起来的,逐步充实完善了理论,正在走向依靠理论指导生产。

但在实际工作中,仍然有赖于操作者的经验。

至今,研究和生产乳化产品的专家,仍然承认经验的重要性,这是因为[]乳液制备时涉及的因素很多,还没有哪一种理论能够定量地指导乳化操作。

即使经验丰富的操作者,也很难保证每批都乳化得很好。

经过小试选定乳化剂后,还应制定相应的乳化工艺及操作方法,以实现工业化生产。

制备乳状液的经验方法很多,各种方法都有其特点,选用哪种方法全凭个人的经验和企业具备的条件,但必须符合化妆品生产的基本要求。

一、乳化体制备工艺在实际生产过程中,有时虽然采用同样的配方,但是由于操作时温度、乳化时间、加料方法和搅拌条件等不同,制得的产品的稳定度及其他物理性能也会不同,有时相差悬殊。

因此根据不同的配方和不同的要求,采用合适的配制方法,才能得到较高质量的产品。

(一)生产程序(1)油相的制备将油、脂、蜡、乳化剂和其他油溶性成分加入夹套溶解锅内,开启蒸汽加热,在不断搅拌条件下加热至70-75℃,使其充分熔化或溶解均匀待用。

要避免过度加热和长时间加热以防止原料成分氧化变质。

容易氧化的油分、防腐剂和乳化剂等可在乳化之前加入油相,溶解均匀,即可进行乳化。

(2)水相的制备先将去离子水加人夹套溶解锅中,水溶性成分如甘油、丙二醇、山梨醇等保湿剂,碱类,水溶性乳化剂等加人其中,搅拌下加热至90-100℃,维持20min灭菌,然后冷却至70~80℃待用。

如配方中含有水溶性聚合物,应单独配制,将其溶解在水中,在室温下充分搅拌使其均匀溶胀,防止结团,如有必要可进行均质,在乳化前加入水相。

要避免长时间加热,以免引起粘度变化。

为补充加热和乳化时挥发掉的水分,可按配方多加3%~5%的水,精确数量可在第一批制成后分析成品水分而求得。

(3)乳化和冷却上述油相和水相原料通过过滤器按照一定的顺序加入乳化锅内,在一定的温度(如70-80℃)条件下,进行一定时间的搅拌和乳化。

乳化过程中,油相和水相的添加方法(油相加入水相或水相加入油相)、添加的速度、搅拌条件、乳化温度和时间、乳化器的结构和种类等对乳化体粒子的形状及其分布状态都有很大影响。

均质的速度和时间因不同的乳化体系而异。

含有水溶性聚合物的体系、均质的速度和时间应加以严格控制,以免过度剪切,破坏,聚合物的结构,造成不可逆的变化,改变体系的流变性质。

如配方中含有维生素或热敏的添加剂,则在乳化后较低温下加入,以确保其活性,但应注意其溶解性能。

乳化后,乳化体系要冷却到接近室温。

卸料温度取决于乳化体系的软化温度,一般应使其借助自身的重力,能从乳化锅内流出为宜。

当然也可用泵抽出或用加压空气压出。

冷却方式一般是将冷却水通人乳化锅的夹套内,边搅拌,边冷却。

冷却速度,冷却时的剪切应力,终点温度等对乳化剂体系的粒子大小和分布都有影响,必须根据不同乳化体系,选择最优条件。

特别是从实验室小试转人大规模工业化生产时尤为重要。

(4)陈化和灌装一般是贮存陈化l天或几天后再用灌装机灌装。

灌装前需对产品进行质量评定,质量合格后方可进行灌装。

(二)乳化剂的加入方法(1)乳化剂溶于水中的方法这种方法是将乳化剂直接溶解于水中,然后在激烈搅拌作用下慢慢地把油加入水中,制成油/水型乳化体。

如果要制成水/油型乳化体,那么就继续加人油相,直到转相变为水/油型乳化体为止,此法所得的乳化体颗粒大小很不均匀,因而也不很稳定。

(2)乳化剂溶于油中的方法将乳化剂溶于油相(用非离子表面活性剂作乳化剂时,一般用这种方法),有2种方法可得到乳化体。

①将乳化剂和油脂的混合物直接加入水中形成为油/水型乳化体。

②将乳化剂溶于油中,将水相加入油脂混合物中,开始时形成为水/油型乳化体,当加入多量的水后,粘度突然下降,转相变型为油/水型乳化体。

这种制备方法所得乳化体颗粒均匀,其平均直径约为цm,因此常用此法。

(3)乳化剂分别溶解的方法这种方法是将水溶性乳化剂溶于水中,油溶性乳化剂溶于油中,再把水相加人油相中,开始形成水/油型乳化体,当加人多量的水后,粘度突然下降,转相变型为油/水型乳化体。

如果做成W/O型乳化体,先将油相加入水相生成O/W型乳化体,再经转相生成W/O型乳化体。

这种方法制得的乳化体颗粒也较细,因此常采用此法。

(4)初生皂法用皂类稳定的O/W型或W/O型乳化体都可以用这个方法来制备。

将脂肪酸类溶于油中,碱类溶于水中,加热后混合并搅拌,2相接触在界面上发生中和反应生成肥皂,起乳化作用。

这种方法能得到稳定的乳化体。

例如硬脂酸钾皂制成的雪花膏,硬脂酸胺皂制成的膏霜、奶液等。

(5)交替加液的方法在空的容器里先放人乳化剂,然后边搅拌边少量交替加入油相和水相。

这种方法对于乳化植物油脂是比较适宜的,在食品工业中应用较多,在化妆品生产中此法很少应用。

以上几种方法中,第1种方法制得的乳化体较为粗糙,颗粒大小不均匀,也不稳定;第2、第3、第4种方法是化妆品生产中常采用的方法,其中第2、第3种方法制得的产品一般讲颗粒较细,较均匀,也较稳定,应用最多。

(三)转相的方法所谓转相的方法,就是由O/W(或W/O)型转变成W/O(或O/W)型的方法。

在化妆品乳化体的制备过程中,利用转相法可以制得稳定且颗粒均匀的制品。

(1)增加外相的转相法当需制备一个O/W型的乳化体时,可以将水相慢慢加入油相中,开始时由于水相量少,体系容易形成W/O型乳液。

随着水相的不断加入,使得油相无法将这许多水相包住,只能发生转相,形成O/W型乳化体。

当然这种情况必须在合适的乳化剂条件下才能进行。

在转相发生时,一般乳化体表现为粘度明显下降,界面张力急剧下降,因而容易得到稳定,颗粒分布均匀且较细的乳化体。

(2)降低温度的转相法对于用非离子表面活性剂稳定的O/W型乳液,在某一温度点,内相和外相将互相转化,变型成为W/O乳液,这一温度叫做转相温度。

由于非离子表面活性剂有浊点的特性,在高于浊点温度时,使非离子表面活性剂与水分子之间的氢键断裂,导致表面活性剂的HLB值下降,即亲水力变弱,从而形成W/O型乳液;当温度低于浊点时,亲水力又恢复,从而形成O/W型乳液。

利用这一点可完成转相。

一般选择浊点在50-60℃左右的非离子表面活性剂作为乳化剂,将其加入油相中,然后和水相在80℃左右混合,这时形成W/O型乳液。

随着搅拌的进行乳化体系降温,当温度降至浊点以下不进行强烈的搅拌,乳化粒子也很容易变小。

(3)加入阴离子表面活性剂的转相法在非离子表面活性剂的体系中,如加入少量的阴离子表面活性剂,将极大地提高乳化体系的浊点。

利用这一点可以将浊点在50-60℃的非离子表面活性剂加入油相中,然后和水相在80℃左右混合,这时易形成W/O型的乳液,如此时加入少量的阴离子表面活性剂,并加强搅拌,体系将发生转相变成O/W型乳液。

在制备乳液类化妆品的过程中,往往这3种转相方法会同时发生。

如在水相加入十二烷基硫酸钠,油相中加入十八醇聚氧乙烯醚(EO10)的非离子表面活性剂,油相温度在80-90℃,水相温度在60℃左右。

当将水相慢慢加入油相中时,体系中开始时水相量少,阴离子表面活性剂浓度也极低,温度又较高,便形成了W/O型乳液。

随着水相的不断加入,水量增大,阴离子表面活性剂浓度也变大,体系温度降低,便发生转相,因此这是诸因素共同作用的结果。

应当指出的是,在制备O/W型化妆品时,往往水含量在70%-80%之间,水油相如快速混合,一开始温度高时虽然会形成W/O型乳液,但这时如停止搅拌观察的话,会发现往往得到一个分层的体系,上层是W/O的乳液,油相也大部分在上层,而下层是O/W型的。

这是因为水相量太大而油相量太小,在一般情况下无法使过少的油成为连续相而包住水相,另一方面这时的乳化剂性质又不利于生成O/W型乳液,因此体系便采取了折中的办法。

总之在需要转相的场合,一般油水相的混合是慢慢进行的,这样有利于转相的仔细进行。

而在具有胶体磨、均化器等高效乳化设备的场合,油水相的混合要求快速进行。

(四)低能乳化法在通常制造化妆品乳化体的过程中,先要将油相、水相分别加热至75-95℃,然后混合搅拌、冷却,而且冷却水带走的热量是不加利用的,因此在制造乳化体的过程中,能量的消耗是较大’的。

如果采用低能乳化,大约可节约50%的热能。

低能乳化法在间歇操作中一般分为2步进行。

第l步先将部分的水相(B相)和油相分别加热到所需温度,将水相加入油相中,进行均质乳化搅拌,开始乳化体是W/O型,随着B相水的继续加入,变型成为O/W型乳化体,称为浓缩乳化体。

第2步再加入剩余的一部分未经加热而经过紫外线灭菌的去离子水(A相)进行稀释,因为浓缩乳化体的外相是水,所以乳化体的稀释能够顺利完成,此体。

如果做成W/O型乳化体,先将油相加入水相生成O/W型乳化体,再经转相生成W/O型乳化体。

这种方法制得的乳化体颗粒也较细,因此常采用此法。

(4)初生皂法用皂类稳定的O/W型或W/O型乳化体都可以用这个方法来制备。

将脂肪酸类溶于油中,碱类溶于水中,加热后混合并搅拌,2相接触在界面上发生中和反应生成肥皂,起乳化作用。

这种方法能得到稳定的乳化体。

例如硬脂酸钾皂制成的雪花膏,硬脂酸胺皂制成的膏霜、奶液等。

(5)交替加液的方法在空的容器里先放人乳化剂,然后边搅拌边少量交替加入油相和水相。

这种方法对于乳化植物油脂是比较适宜的,在食品工业中应用较多,在化妆晶生产中此法很少应用。

以上几种方法中,第1种方法制得的乳化体较为粗糙,颗粒大小不均匀,也不稳定;第2、第3、第4种方法是化妆品生产中常采用的方法,其中第2、第3种方法制得的产品一般讲颗粒较细,较均匀,也较稳定,应用最多。

(三)转相的方法所谓转相的方法,就是由O/W(或W/O)型转变成W/O(或O/W)型的方法。

在化妆品乳化体的制备过程中,利用转相法可以制得稳定且颗粒均匀的制品。

(1)增加外相的转相法当需制备一个O/W型的乳化体时,可以将水相慢慢加入油相中,开始时由于水相量少,体系容易形成W/O型乳液。

随着水相的不断加入,使得油相无法将这许多水相包住,只能发生转相,形成O/W型乳化体。

当然这种情况必须在合适的乳化剂条件下才能进行。

在转相发生时,一般乳化体表现为粘度明显下降,界面张力急剧下降,因而容易得到稳定,颗粒分布均匀且较细的乳化体。

(2)降低温度的转相法对于用非离子表面活性剂稳定的O/W型乳液,在某一温度点,内相和外相将互相转化,变型成为W/O乳液,这一温度叫做转相温度。

由于非离子表面活性剂有浊点的特性,在高于浊点温度时,使非离子表面活性剂与水分子之间的氢键断裂,导致表面活性剂的HLB值下降,即亲水力变弱,从而形成W/O型乳液;当温度低于浊点时,亲水力又恢复,从而形成为O/W 型乳液。