高考语文总复习讲义 散文阅读 专题一 快速阅读 整体把握(1)

- 格式:doc

- 大小:50.10 KB

- 文档页数:9

散文:整体阅读指导一、课程标准引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审关鉴赏能力和表达交流能力。

学习目标与内容(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。

结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。

捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。

尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。

根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

二、散文阅读备考1.依据文学类文本阅读的选文倾向,我们并不能就此断言散文阅读不会出现在2023年的高考试题中。

近两年,仍然有省市考查的是散文阅读,这些省市的命题特色有可能会被全国新课标卷借鉴吸收。

因此,在复习备考中仍然要对散文阅读给予足够的重视。

有鉴于此,我们近年来独立命题的部分省(市)的试题为例,来阐释散文文本考查的相关内容,以应对未来可能出现的考情。

2.散文文本命题的特点——(1)选材:以中国散文为主。

所选散文内容上贴近生活,注重抒情性、哲理性,更加注重人文精神和文化内涵。

(2)题型:不管是小说阅读,还是散文阅读,题型都应该包括一道单项选择题和两道主观题。

其他省(市)独立命制的试题一般设置4~5道题,以主观表达题为主,有的试卷中全是主观题,有的试卷是一道多项选择题再加上若干道主观题。

从题型上来看,选择题(四选一或五选二)、简述题、探究题(发表自己看法之类的题目)居多。

高考语文阅读复习【散文阅读的整体理解】讲义及练习解析散文之所以难读懂,就在于形散而神聚。

怎样将“散形”用“线索”串起,透过“散形”聚焦“主旨”,这是一个把握文章结构,理清行文思路的问题。

具体来说,应当具有三种意识。

一、散文阅读的三种意识(一)整体阅读意识整体阅读是散文阅读最基本的原则与方法,它可以使做题建立在宏观把握的基础上,增加做题的理性分析成分,从而提高解题的准确度。

文章的结构是作者为了表达中心意思对写作材料进行精心安排的结果,是行文思路的具体体现。

阅读一篇散文,首先必须大致了解散文结构,知道题目是什么,共几个段落,线索是什么,内容方向是什么。

(二)段落摘要意识段落摘要就是要摄取散文段落的精华和要点,以便更好地把握散文的结构层次和行文思路。

要针对散文的内容,进行认真思考,逐段分析散文的段意,再看哪些段落集中表达一个意思,划分小层,理清散文的各个段落之间的联系,找出文中的过渡段、过渡句以及上下照应的地方,把握重点段落的中心句、支撑句等内容。

(三)提取线索意识思路是作者思维的轨迹,如能找出贯穿全文的线索,就能很快地理清散文的思路。

一篇散文,不管是整篇文章,还是局部语段,往往有一条线索贯穿其中,正是由于这条线索,文章或段落之间才会井然有序。

常用的文章线索主要有:(1)以具体事物为线索;(2)以人物为线索;(3)以中心事件为线索;(4)以思想感情变化为线索;(5)以时间推移或空间变换为线索;(6)以“我”的所见所闻为线索。

二、散文阅读的考查特点综合考查形式看,散文的考查呈现如下特点:(1)选材范围。

散文阅读的考查一般会选取中国现当代散文,尤其是那些紧扣时代脉搏,具有丰厚的文化底蕴,渗透着鲜明民族情感和文化特色的散文作品。

(2)考查重点。

散文阅读的考查一般从以下几个角度命题:a、分析和概括作品内容;b、鉴赏作品的表达技巧;c、体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术;d、欣赏作品的形象,赏析作品的内涵;e、对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

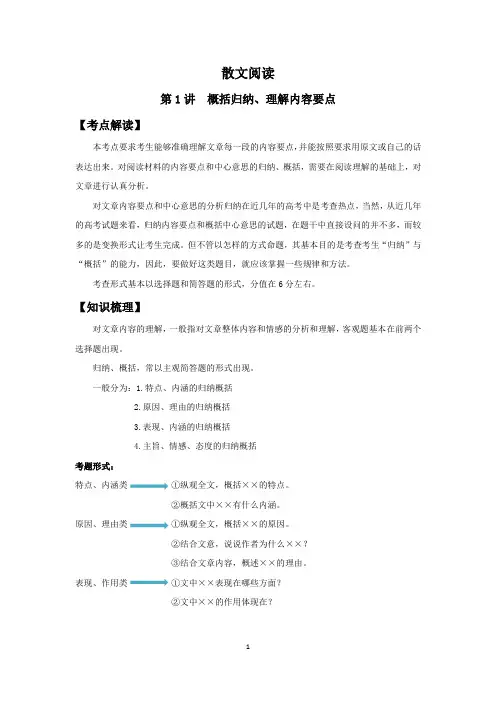

散文阅读第1讲概括归纳、理解内容要点【考点解读】本考点要求考生能够准确理解文章每一段的内容要点,并能按照要求用原文或自己的话表达出来。

对阅读材料的内容要点和中心意思的归纳、概括,需要在阅读理解的基础上,对文章进行认真分析。

对文章内容要点和中心意思的分析归纳在近几年的高考中是考查热点,当然,从近几年的高考试题来看,归纳内容要点和概括中心意思的试题,在题干中直接设问的并不多,而较多的是变换形式让考生完成。

但不管以怎样的方式命题,其基本目的是考查考生“归纳”与“概括”的能力,因此,要做好这类题目,就应该掌握一些规律和方法。

考查形式基本以选择题和简答题的形式,分值在6分左右。

【知识梳理】对文章内容的理解,一般指对文章整体内容和情感的分析和理解,客观题基本在前两个选择题出现。

归纳、概括,常以主观简答题的形式出现。

一般分为:1.特点、内涵的归纳概括2.原因、理由的归纳概括3.表现、内涵的归纳概括4.主旨、情感、态度的归纳概括考题形式:特点、内涵类①纵观全文,概括××的特点。

②概括文中××有什么内涵。

原因、理由类①纵观全文,概括××的原因。

②结合文意,说说作者为什么××?③结合文章内容,概述××的理由。

表现、作用类①文中××表现在哪些方面?②文中××的作用体现在?主旨、情感态度类①理解概括作者的情感变化。

②文章表现了什么思想感情?③分析作者的情感态度。

【考点突破】考点一:【概括特点】例1:(2016-2017海淀区高三期末)阅读下面的作品,完成18—24题。

家山踏遍中华窥两戒,无双毕竟是家山。

(龚自珍)——题记①年轻时,我喜欢独自哼唱苏联名歌《喀秋莎》。

只要“正当梨花开遍了天涯……”溜出嘴边,一种轻纱薄雾般的温馨感,便导引我返回医巫闾山脚下的故乡。

其实,故乡影像,在我少年时橙色的梦里并不是很清晰、很确切,一切兰因絮果毕落于苍茫之中,只觉得家就是山,山就是家。

专题一散文整体阅读训练——快速阅读,整体把握一、认识散文文体特征散文是与诗歌、小说、戏剧并列的一种文学形式,是一种自由灵活、短小精悍、表现真人真事真情的文体。

近年来高考中的散文,主要包括叙事散文、抒情散文、写景散文与哲理散文四类。

散文的主要特征有:1.形散而神不散。

“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制,表现手法不拘一格,可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。

“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不是为更好地表达主题服务的。

为了做到形散而神不散,在选材上应注意材料与中心思想的内在联系,在结构上应借助一定的线索把材料贯穿成一个有机的整体。

散文中常见的线索有:(1)以含有深刻意义或象征意义的事物为线索;(2)以作品中的“我”为线索,由于写的都是“我”的所见所闻所思所感,侃侃而谈,自由畅达,使读者觉得更加真实可信,亲切感人。

2.意境深远,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

作者借助想象与联想,由此及彼,由浅入深,由实而虚地依次写来,可以融情于景,寄情于事,寓情于物,托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想,使读者领会更深的道理。

3.语言优美凝练,富于文采。

所谓优美,就是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于韵律美,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。

所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。

散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

二、快速阅读,整体把握点拨(一)读懂,才能做题文学作品阅读需要两大能力,一是对文本的认知理解能力,二是解题能力。

解题其实并无神秘之处,关键在于对文本的认知理解能力。

理解能力不够,任何解题方法都不能真正起作用。

而要提高对文本的认知理解能力,不能单靠多做练习题。

编者认为,认真阅读、仔细揣摩几篇散文,要用细读的方法,真正把它逐句读懂、读透了,做题自然也就不在话下了。

(二)考场阅读要求:快速阅读,整体把握考场阅读是一种快速的精阅读,与平时的浏览或慢品有区别。

它要求能用10分钟左右的时间对一篇千字文读两遍。

它是考生必须练就的本领,只有平时有意识地训练快速阅读,方能在考场上方寸不乱,成竹在胸。

快速阅读要善于抓标题、开头、结尾及意蕴深刻处,同时圈点勾画出自己认为重要的段落和语句。

快速阅读的目的是在做题前整体把握文章。

一篇文章是一个有机的整体。

读一篇文章如果没有着眼于全篇的目光,没有整体把握的意识,其结果只能是事倍功半。

只有整体把握了全文,将文章的骨骼、精髓看得透彻、明白,才能把命题人的命题指向、意图看得清楚、明晰,才能快速而准确地答题。

所谓整体把握,就是要把握整体文意和思路层次。

简单地说就是两个问题:①内容——文章写了什么?基本把握文章内容和作者的写作意图。

②形式——文章是怎么写的?把握文章的结构层次和作者是如何展开思路的。

快速阅读,整体把握思路层次的方法有:1.寻找关键词句,画出各段落中的中心句、首括句、尾结句,在文章结构上起过渡、连续作用的词语、句子、段落,以及画龙点睛的句子,再将关键词句串联起来,从而把握文章的思路。

2.捕捉文中体现时间、空间、人物、事件、感情的语句,从而把握文章的脉络思路。

3.逐段归纳要点,把各段要点合并起来思考,不仅能把握文意,还能找出文章的思路脉络。

4.依据文体特征来理清思路结构。

不同形式的散文,它的思路结构是不同的。

根据文体特征,也可以较快地理清文章的脉络。

快速阅读,整体把握文意的方法有:1.关注标题,揣摩文意。

标题往往蕴涵一些重要的信息,有时甚至集中反映文章意旨。

2.观察首尾,整合信息。

文章首尾,往往会有意无意地表现或流露出作者的表达意图或情感倾向。

阅读时要把开头和结尾联系起来思考,揣摩作者的想法从什么地方开始,到什么地方结束。

如首尾一致,就要总结一下相同点在哪里;如首尾落差较大,就要想想作者的感受和想法为什么会发生变化。

这样,文章的整体意思就容易被我们捕捉。

3.扫描全文反复出现的关键词句和作者议论抒情的语句。

文中反复出现的关键词句和作者议论抒情的语句,往往与文章的中心主旨有联系,有时就是文章的中心。

找到这样的词语句子,文章的整体意思就容易捕捉了。

4.综合层意,概括文意。

阅读时能够逐段逐层地归纳内容层次要点,并把这些要点和内容连续起来,就能发现作者在说什么了。

三、快速阅读,整体把握训练(一)写景状物散文写景状物散文就是以写景状物为主的散文。

作者往往借助对自然之景、物的描绘、抒情、议论来表达对时代、社会、人生的认识与理解。

它是高考散文阅读的首选。

阅读写景状物散文,首先要看它描写了什么景、物,运用了怎样的表现手法,写出了景、物什么样的特点,以此感受景、物的形象特征,进而分析所写之景、所咏之物寄托了作者怎样的思想感情,最后理解全文的主旨。

因为高考多把状物散文当作首选,所以下面重点介绍其读法。

1.要注意理清文章脉络,沿着从表象到精神的顺序把握所写之“物”的特点。

即要由表象到思想,由具体到空灵,由物态到人情,捕捉被注入到这个“物”中的思想感情。

2.要把握所写之“物”的外形特征和内在品质,进而把握所言之“志”(情)。

作者对所写之“物”进行具体描绘,最终目的不是单纯地赞美它,而是以它为载体,表达自己特定的情感、志趣。

3.把握内容类别,辨识表现手法。

状物类散文从内容上可分为托物喻人、托物抒情、托物寓理三种。

通过描绘事物的特征而曲折地表现人物形象风貌的,是托物喻人;通过描写客观物象,委婉曲折地表达思想感情的,是托物抒情;由具有某种特性的具体之“物”联想开去,由此及彼地思考社会人生,揭示深刻哲理的,是托物寓理。

阅读时,除了把握内容类别外,还要辨识它的常用的表现手法,如托物言志(喻人或寓理)、象征、拟人、对比、衬托、类比、反复等。

阅读下面的文字,完成文后题目。

文化的梅岭徐怀谦①我是嗅着历史深处透出的一缕梅花香,循着苏东坡、文天祥、戚继光、汤显祖等人的足迹,谛听着驿道上“嚼嚼”的马蹄声来到这里的。

②梅岭,这座横亘于江西、广东两省的重要关隘,这条沟通长江、珠江两大水系的古驿道,这段“海上丝绸之路”上的唯一旱路,这个承载过多少繁华、多少无奈、多少血泪,多少次令我魂牵梦绕的地方,就这样开开朗朗、无遮无拦地走到了我的面前。

③我不无激动地打量着她,发现她比我预想的要青春、靓丽得多。

曾经以为这座令无数流放官员失魂落魄的梅关,一定是荒山秃岭、荆棘丛生;曾经以为这条通往岭南瘴疠之地的古驿道,一定狭窄陡峭、凹凸不平。

然而并不,这里环境幽静,古木参天,绿意葱茏,枝叶密得连阳光都难得渗下来;驿道宽阔达四米半,远比我在云南盐津豆沙关看到的“五尺道”要宽阔、平坦得多。

唐代以前,这里只有羊肠小道可供人行,唐开元年间,时任宰相的广东韶关人张九龄奉旨开辟此驿道,路开通后,“坦坦而方五轨”,大大方便了南来北往的车马;到了明清时期,这里更是呈现出一派“商贾如云,货物如雨,万足践履,冬无寒土”的繁荣景象。

④很显然,梅岭古驿道是为了发展经济而开通的。

谁也没有想到,在这条古驿道上,除了活跃着大批商贾的身影之外,还走来了一个个被贬岭南的官员,而由于这些官员大多是文人或儒将,他们于此留下大量情真意切的诗作,从而形成了梅岭独特的贬官文化。

⑤宋哲宗绍圣元年(1094)秋,惶恐滩上驶来一艘官船,船头立着一位头戴靛青斜角头巾、身穿玄色夹袍的老人,他就是58岁的苏东坡。

他的身旁是儿子苏过、侍妾朝云和两个老女仆。

刚刚从定州知州调任英州知州,又再贬为宁远节度副使,惠州安置,苏东坡就要远离中原,过梅岭,投身那蛮荒之地了。

小船在漩涡中艰难前行,东坡触景生情,吟诗一首:“七千里外二毛人,十八滩头一叶身。

山忆喜欢劳远梦,地名惶恐泣孤臣。

长风送客添帆腹,积雨浮舟减石鳞。

便合与官充水手,此生何止略知津。

”看得出,老人的内心是郁闷、苍凉的。

⑥七年之后,苏东坡蒙宋徽宗开恩,奉诏内迁。

北归途中,他又一次登梅岭,穿行在古驿道上。

在山头的一家村店休息时,一老翁问苏东坡的随从:“官为谁?”随从答:“是苏尚书。

”老翁即走上前来,向东坡施礼,对他说:“今日北归,是天佑善人也!”东坡听了很受感动,把老翁视为知己,写了一首《赠岭上老人》,题于村头壁上。

诗云:“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。

问翁大庾岭头住,曾见南迁几个回。

”是啊,苏东坡的红颜知己朝云就没有回来,而是永远留在了惠州!⑦《宋史》载,宋代因罪贬岭南的知名官员有144名,多为全家南徙,能活着回老家去的确实不多,如“苏门四学士”之一的秦观,就是被贬雷州后病死的。

⑧与苏东坡心境同样苍凉的还有明朝抗倭名将戚继光。

万历十一年二月,54岁的戚继光受张居正牵连,由蓟镇总兵贬为广东总兵。

那是一个清秋时节,他登上梅岭时,一弯明月挂在天际,他写下这样一首诗:“五岭山头月半弯,照人今古去未还。

青袍芒履途中味,白简朱缨头上班。

烟水情多鸥意惬,长林风静鸟声闲。

依稀已觉黄粱梦,却把梅关当玉关。

”戎马一生的他多么希望眼前的梅关是玉门关,他可以出关卫国,战死疆场!然而,这是梅关,南下是无兵可练的广东。

⑨除了贬官文化,梅岭留给游客印象最深的就是梅文化了。

赤乌四年(241),东吴大将陆凯奉命南征,过梅岭时,正值梅花怒放。

他立马于梅花丛中,回首北望,想起了陇头好友范晔,又正好碰上北去的驿使,便折下一枝梅交给驿使,并赋诗一首《赠范晔》:“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊赠一枝春。

”据考证,这是最早赞叹梅岭梅花的诗句,开创了梅岭梅文化的先河。

⑩梅是友谊的见证,更是美丽、刚强、高洁的象征。

宋代诗人张道洽《梅岭》诗,赞的是梅花的美丽:“到处皆诗境,随时有物华。

应酬都不暇,一岭是梅花。

”何香凝老人1926年和1927年两度赴梅岭,咏梅赋诗,写的是梅花的品格:“南国有高枝,先开岭上梅。

临风高挺立,不畏雪霜吹。

”⑪据说梅岭最美的景致在冬天,踏雪寻梅才别有一番情趣。

我乐于赏梅,更乐于品赏这里的文化。

小小一座梅岭所负载的太过悠久太过深厚的文化,显然是需要慢慢行来,慢慢体悟,慢慢消化的。

梅香依旧在,何日可重来?快速阅读,整体把握1.抓住段中关键句及文中过渡句,迅速把握全文各层次及大意。

(1)全文可分为三大层次:第一层次从①至②段,主要写的是“我”因对梅岭的仰慕而游览它。

第二层次从③至⑩段,主要阐释了梅岭文化的两层内涵:贬官文化和梅文化。

其中层次过渡句是“除了贬官文化,梅岭留给游客印象最深的就是梅文化了”。

(写出原句)第三层次是第⑪段,主要内容是小结“梅岭文化”,照应标题与开头。

(2)全文以文化为线索,采用了总—分—总的结构形式。