一种新的无线电波传播路径损耗模型

- 格式:pdf

- 大小:421.09 KB

- 文档页数:6

无线电传输模型简介翻译&整理:Lyra参考资料:《爱立信:无线电波传输指南》无线电波在空间的传输受限于作用距离之外,很大程度上还取决于传输环境。

研究显示,不同的传输环境(如:城区、郊区、农村等),无线电波的传输效果不尽相同。

下面简要描述常用的无线电传输信道模型。

1) 自由空间传输模型该模型假设发射天线和接收天线相隔很远,且周围没有其他物体,则传输损耗为:4[]20log bf d L dB πλ⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭,(m)(m)d λ距离,单位、波长,单位上式可以改写为:32.420log 20log bf L d f =++,[],[]d km f MHz2) 平坦大地传输模型考虑地面绝对平坦,且b m h h d λ<<,20log 4b bf b m d L L h h λπ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,其中(m)(m)b m h h 基站天线高度,、移动站天线高度,该模型适于简单估计传输路径中无阻隔,且距离不大的传输损耗。

3) 双斜线模型图 1双斜线模型实际测量显示,信号强度与距离(对数)有上图所示关系:在靠近基站附近,斜率接近自由空间衰减模型,20dB/十倍距离;从某个距离brk d 开始,斜率开始接近平坦大地衰减模型,40dB/十倍距离。

brk d =其中,b m b m h h h h ∑=-∆=- 4) Egli 模型信号衰减程度和信号频率相关,在考虑“地形因子”的情况下,衰减为:()40log 20log 20log 40b b m f L d h h ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,[]f MHz该模型适用于40MHz 以上的情况,且模型精度较低,仅在没有更多地形信息可利用的情况下可使用该模型。

5) Okumura-Hata 模型上述模型都只是简单的模型,只能用于链路损耗的粗测。

实际经验告诉我们: ● 路径损耗随着距离和频率升高而增加;● 路径损耗随着基站天线和移动站天线升高而降低;● 路径损耗受小区类型、衍射、天气、一年中的时间、障碍物类型等影响。

无线信号传播模型简介1概述无线电波信道要成为稳定而高速的通信系统的媒介要面临很多严峻的挑战。

它不仅容易受到噪声、干扰、阻塞(blockage)和多径的影响,而且由于用户的移动,这些信道阻碍因素随时间而随机变化。

在这里,由于路径损耗和信号阻塞,我们试图找出接收信号强度随距离而变化的规律。

路径损耗(path loss)——被定义成接收功率和发射功率之差——是发射机的辐射和信道传播效应引起的功率损耗引起的。

路径损耗模型假设在相同的发射——接收距离下,路径损耗是相同的。

信号阻塞(signal blockage)是接收机和发射机之间吸收功率的障碍物引起的。

路径损耗引起的变化只有距离改变很大(100—1000米)时才明显;而信号阻塞(signal blockage)引起的变化对距离要敏感得多,变化的尺度与障碍物体的尺寸成比例(室外环境是10-100米,室内环境要小一些)。

由于路径损耗和信号阻塞引起的变化都是在较大的距离变化下才比较明显,它们有时候被称为大尺度传播效应。

而由于大量多径信号分量相互之间的相加(constructive)干涉和相消(destructive)干涉引起的信号强度变化在很短的距离下——接近信号的波长——就很明显,因此这种改变被称为小尺度传播效应。

下图是综合了路径损耗、阻塞和多径三种效应后,接收功率和发射功率的比值随距离而变化的假设图。

在简单介绍了信号模型后,我们先从最简单的信号传播模型讲起——自由空间损耗。

两点之间既没有衰减又没有反射的信号传播遵循自由空间传播规律。

接着我们介绍射线追踪(ray tracing)传播模型。

这些模型都是用来近似模拟可以由麦克斯韦方程组严格计算的电磁波传播模型。

当信号的多径分量比较少时,这些模型的准确度很高。

射线追踪(ray tracing)传播模型受信号传播所在区域的几何形状和导电特性的影响很大。

我们还列出了一些更简化的、参数更少的、主要应用于实际网络的工程分析和无需复杂计算的网络设计的通用传播模型。

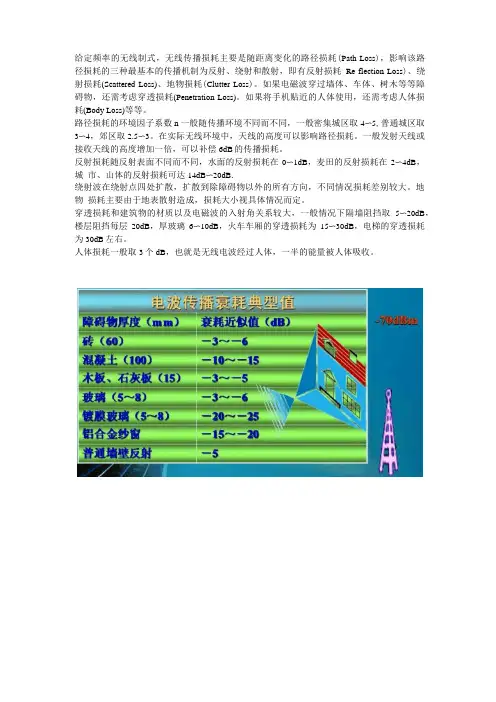

给定频率的无线制式,无线传播损耗主要是随距离变化的路径损耗(Path Loss),影响该路径损耗的三种最基本的传播机制为反射、绕射和散射,即有反射损耗Re flection Loss)、绕射损耗(Scattered Loss)、地物损耗(Clutter Loss)。

如果电磁波穿过墙体、车体、树木等等障碍物,还需考虑穿透损耗(Penetration Loss)。

如果将手机贴近的人体使用,还需考虑人体损耗(Body Loss)等等。

路径损耗的环境因子系数n 一般随传播环境不同而不同,一般密集城区取4〜5,普通城区取3〜4,郊区取2.5〜3。

在实际无线环境中,天线的高度可以影响路径损耗。

一般发射天线或接收天线的高度增加一倍,可以补偿6dB的传播损耗。

反射损耗随反射表面不同而不同,水面的反射损耗在0〜1dB,麦田的反射损耗在2〜4dB,城市、山体的反射损耗可达14dB〜20dB.绕射波在绕射点四处扩散,扩散到除障碍物以外的所有方向,不同情况损耗差别较大。

地物损耗主要由于地表散射造成,损耗大小视具体情况而定。

穿透损耗和建筑物的材质以及电磁波的入射角关系较大,一般情况下隔墙阻挡取5〜20dB,楼层阻挡每层20dB,厚玻璃6〜10dB,火车车厢的穿透损耗为15〜30dB,电梯的穿透损耗为30dB左右。

人体损耗一般取3个dB,也就是无线电波经过人体,一半的能量被人体吸收。

HUAWEI室内分布系统传播模壁■华为室内传播模型华为以ITU模型、Keencin-Motley模型为参考,结合大量的实践经验和数据总结,提出华为室内覆盖传播模型:PL(d) 20 r|:log( /) + 10 :|:n r|: log( d)- 13 dB+ !■/『)..•f:持率.单位MHz;n :室内路径损耗因子;d:移动台与天线之间的距离,单位为m ;招:慢衰落余童,取值与覆盖概率要求和室内慢衰落标准差有关;蜘=£耳:Pi,第画隔墙的穿透损耗;n,隔墙数量;。

自由空间路径损耗模型一、引言自由空间路径损耗模型是无线通信领域中常用的一种模型,用于描述无线信号在自由空间中传播过程中的信号损耗情况。

该模型基于电磁波的传播特性和自由空间中的阻抗特性,通过计算距离和频率等参数,可以估计信号在传播过程中的损耗情况。

本文将介绍自由空间路径损耗模型的原理、计算公式以及应用场景。

二、自由空间路径损耗模型的原理自由空间路径损耗模型是基于电磁波在自由空间中传播的特性来建立的。

根据电磁波传播的规律,信号在自由空间中的损耗主要取决于传播距离和频率。

在传播距离相同的情况下,频率越高,损耗越大。

这是因为高频信号的波长较短,更容易受到自由空间中的散射、反射和衰减等因素的影响。

三、自由空间路径损耗模型的计算公式自由空间路径损耗模型的计算公式如下:路径损耗(dB) = 20log10(d) + 20log10(f) - 147.55其中,路径损耗是以分贝(dB)为单位的,表示信号在传播过程中的损耗情况;d是传播距离,单位为米(m);f是信号的频率,单位为赫兹(Hz)。

四、自由空间路径损耗模型的应用场景自由空间路径损耗模型主要应用于无线通信系统的规划和设计中。

通过该模型,可以估计信号在不同距离和频率下的损耗情况,从而确定无线设备的传输距离和功率要求。

在无线通信系统的建设过程中,合理地选择信号的频率和功率,可以有效地提高信号的覆盖范围和质量。

自由空间路径损耗模型还可以应用于无线信号强度的预测和建模。

通过测量不同距离和频率下的信号强度,可以建立信号强度的模型,为无线定位、无线室内覆盖等应用提供参考。

五、总结自由空间路径损耗模型是无线通信领域中常用的一种模型,用于描述无线信号在自由空间中传播过程中的信号损耗情况。

该模型基于电磁波的传播特性和自由空间中的阻抗特性,通过计算距离和频率等参数,可以估计信号在传播过程中的损耗情况。

自由空间路径损耗模型在无线通信系统的规划和设计中起着重要的作用,可以优化无线设备的传输距离和功率要求。

第30卷第2期2020年6月信阳农林学院学报Journal o£Xinyang Agriculture and Forestry UniversityVol.30No.2Jun.20205G无线网络中毫米波通信的路径损耗预测模型韩静(山西工程职业学院计算机信息系,山西太原030032)摘要:在5G通信中,毫米波信道建模是一项尤为关键的技术。

为了充分了解毫米波的传输特征,首先在室外点对点网络和车联网环境下分别测量了60GHz和73GHz的信道。

然后,通过在自由空间模型和斯坦福大学信道模型中引入校正因子,建立能够准确预测60GHz毫米波路径损耗的改进模型。

其次,将在发射器和接收器之间来自多个天线指向方向的信号进行合并,提出了73GHz毫米波波束合并的路径损耗模型。

实验结果表明,本文的路径损耗预测模型能够较准确地描述60GHz和73GHz毫米波的路径损耗情况。

关键词:5G;毫米波;路径损耗模型中图分类号:TP391文献标识码:A文章编号:2095-8978(2020)02-0110-04多输入多输出(Multiple—Input Multiple—Output,MIM0)m等创新技术以及毫米波(mmWave)频段中的新频谱分配有助于缓解当前频谱不足的问题闪,并且推动第五代(5G)无线通信的发展。

为了进行准确而可靠的5G系统设计,有必要全面了解毫米波频率上的传播通道特性。

新兴的5G通信系统采用了革命性新技术、新频谱和新架构概念。

因此,设计可靠的信道通道模型以协助工程师进行设计显得尤为重要。

与低于6GHz的频率相比,毫米波在发射天线的第一米传播中会有更高的自由空间路径损耗。

而在链路的两端使用高增益天线可以克服路径损耗,还可以使用波束成形和波束合并技术来提高链路质量并消除干扰区_5]。

本文针对60GHz和73GHz频段的毫米波,建立了能够准确描述路径损耗的模型。

1改进自由空间和斯坦福大学信道模型对于3G和4G蜂窝网络,可以使用IEEE802.16e系统的斯坦福大学信道模型来估计在微波频带中工作于2GHz以上的路径损耗冏。

无线电波的传播模型分析无线电通信是人类社会发展进程中的一项重要成就,也是21世纪信息科学的重要组成部分,使用了无线电波传播技术。

无线电波是以电磁场的形式传输的,具有广泛的覆盖范围,便捷性和实时性等诸多优点。

本文将从无线电波的传播模型分析来介绍无线电通信中的传播特性和影响因素。

一、无线电波的传播模型无线电波作为电磁波,传播模型主要分为两种类型:地面波和空间波。

1.地面波地面波也叫地波,是在地球表面与大气继电器的相互作用下产生的,主要依靠短波的反射和散射。

它的传播方式具有一定的局限性,主要适用于频率较低的波段,例如中、低频的AM广播。

由于地波的传播距离有限,因此它的应用范围受到限制。

2.空间波空间波是指在大气层高度以上发送无线电信号产生的波,主要依靠大气继电器的传播方式。

空间波分为直接波、反射波和绕射波。

其中,直接波是指在天线发射的无线电波沿着一条直线传播到达接收方,主要应用于近距离的通信;反射波是指无线电波在大气层中反射,从而到达接收方;绕射波则是指无线电波在距离障碍物一定距离处发生弯曲而传输到接收方。

由于空间波传播距离远,因此被广泛应用于广播、卫星通信和移动通信等领域。

二、无线电波传播特性的影响因素1.频率无线电波向外辐射是以电磁场的形式进行的,不同频率的波对传输距离、传输损耗等有着直接的影响。

频率低的电磁波,因其波长长,具有较好的穿透性,不易受到障碍物的阻碍,有利于传播距离较远的环境;高频无线电波因其波长短,具有更弱的穿透性,主要适用于短距离传输。

根据频率的不同,无线电波传输的特性也会有所区别。

2.天线高度和功率天线是信息传输的重要载体,其高度和功率决定了无线电波的传输效果。

天线高度可以影响电波的传播距离和传输覆盖面积,高天线通信的距离更远,更通畅;天线功率的大小则决定了无线电信号传输的能力,功率越大,传输的距离越远。

在实际应用中,高度和功率的大小应该结合实际情况进行权衡,以达到最佳效果。

3.障碍物和地形无线电波的传输受到障碍物和地形的影响。

电波传播损耗预测模型1、电波传播损耗预测目的掌握基站周围所有地点处接收信号的平均强度及变化特点,以便为网络覆盖的研究以及整个网络设计提供基础。

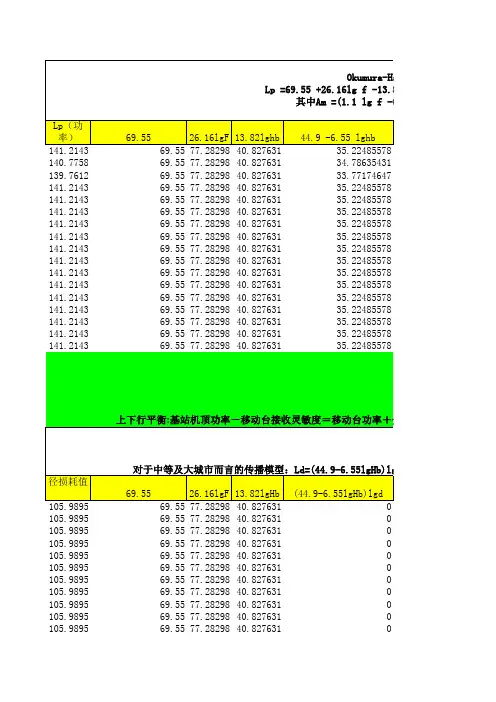

2、方法根据测试数据分析归纳出基于不同环境的经验模型,在此基础上对模型进行校正,使其更加接近实际,更准确3、确定传播环境的主要因素(1)自然地形(高山、丘陵、平原、水域等)(2)人工建筑的数量、高度、分布和材料特性(3)该地区的植被特征(4)天气状况(5)自然和人为的电磁噪声状况(6)系统的工作频率和移动台运动等因素4、常用的几种室外电波传播损耗预测模型(1)Hata模型广泛使用的一种适用于宏蜂窝的中值路径损耗预测的传播模型。

根据应用频率的不同,分为Okumura-Hata 模型和COST 231 Hata模型。

(2)CCIR模型;(3)LEE模型;(4)COST 231 Walfisch-Ikegami 模型。

一、Okumura-Hata模型1、适用范围:频率范围f:150-1500MHz基站天线高度Hb:30-200m移动台高度Hm:1-10m距离d:1-20km2、路径损耗计算的经验公式式中—工作频率(MHz);—基站天线有效高度(m ),定义为基站天线实际海拔高度与基站沿传播方向实际距离内的平均地面海波高度之差;—移动台天线有效高度(m),定义为移动台天线高出地表的高度;d —基站天线和移动台天线之间的水平距离(km);—有效天线修正因子,是覆盖区大小的函数;—小区类型校正因子—地形校正因子,反映一些重要的地形环境因素对路径损耗的影响二、COST 231-Hata模型1、适用范围:频率范围f:1500-2000MHz基站天线高度Hb:30-200m移动台高度Hm:1-10m距离d:1-20km2、路径损耗计算的经验公式式中—大城市中心校正因子(1)COST-231Hata模型适用于1500-2000MHz,在1km以内预测不准。

Okumura-Hata适用于1500MHz以下的大于1公里范围的宏小区。

信号传播损耗损耗模型

信号传播损耗模型是一种用数学表达式表示的信号传播损耗的模型,它可以用来计算信号在传播过程中的衰减程度。

常见的信号传播损耗模型如下:

- 自由空间路径损耗模型:适用于无障碍物的开阔环境,传播损耗只考虑距离和信号频率。

- 两射频单元间的传播损耗模型:适用于距离较远且地面为开阔平整环境的场景。

该模型考虑了直射线和地面反射线给信号传播损耗带来的影响。

- Hata模型:适用于城市微波广播频段,频率范围在150MHz到1.9GHz。

此模型可根据不同的城市地形和天线高度进行调整。

- 瑞利损耗模型:适用于严重多径环境,如城市建筑物密集地区。

该模型考虑多径反射效应,其核心思想是信号传输受到大量随机反射和散射的影响,信号损耗随距离的平方成比例增加。

- Longley-Rice模型:也称不规则地形模型,适用于复杂地形环境,如山区、峡谷等。

无线电波传播原理1无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.1 电磁场与电磁波基础1820年奥斯特电磁1831年法拉第磁电产生产生变化的电场磁场变化的磁场电场激发?电磁场理论麦克斯韦在总结前人工作的基础上,提出了著名的电磁场理论(经典电磁场理论),指出变化电场和变化磁场形成了统一的电磁场,预言电磁场能以波动的形式在空间传播,称为电磁波;并得到电磁波在真空中传播的速度等于光速,从而断定光在本质上就是一种电磁波。

后来,赫兹用振荡电路产生了电磁波,使麦克斯韦的学说得到了实验证明,为电学和光学奠定了统一的基础。

因此,麦克斯韦的经典电磁场理论是人类对电磁规律的历史性总结,是19世纪物理学发展的最辉煌成就,是物理学发展史上一个重要的里程碑。

电磁波的诞生赫兹----德国物理学家赫兹对人类伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在,发现了光电效应。

1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。

开创了无线电电子技术的新纪元。

赫兹用各种实验,证明了不仅电磁波的性质和光波相同,而且传播速度也相同,并可发生反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象,即电磁波服从一般波动所具有的一切规律。

如果空间的电场或磁场变化是周期性的,我们用周期和频率来描述变化快慢。

电磁场变化过程中产生的电磁波的频率等于电磁场的变化频率;电磁波在传播中从一种介质进入另一种介质时,其频率不会发生改变,但其传播速度会发生改变。

电磁波的应用从1888年赫兹用实验证明了电磁波的存在,1895年俄国科学家波波夫发明了第一个无线电报系统。

1914年语音通信成为可能。

1920年商业无线电广播开始使用。

20世纪30年代发明了雷达。

40年代雷达和通讯得到飞速发展,自50年代第一颗人造卫星上天,卫星通讯事业得到迅猛发展。

如今电磁波已在通讯、遥感、空间控测、军事应用、科学研究等诸多方面得到广泛的应用。

无线电通信的起源1897 年:马可尼完成无线通信试验——电报发收两端距离为18 海里试验是在固定站与一艘拖船之间进行的20 世纪初:两次世界大战导致无线通信蓬勃发展步话机、对讲机等1941 年美陆军就开始装备步话机短波波段,电子管电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按波长电磁波分类-按波长各波段电磁波特点长波通信:沿地面传播,衰减小、穿透能力强 中波通信:地波传播及夜晚电离层反射传播 短波通信:天波传播,适合远距离传输超短波通信:直线传播,视距通信,广播电视、移动通信微波通信:工作频带宽,长距离接力通信第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析传播途径①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.3 无线传播环境•问题:移动通信比较固定通信有那些特殊性呢?•多径无线传播无线路径是一个很复杂的传播媒介•手机发射功率有限手机的发射功率客观限制了蜂窝小区的服务范围手机电池寿命和对人体危害决定了发射功率大小•频率资源有限带宽一定信道编码等占用额外频率资源频率需要被重复利用==> 产生同频干扰•用户行为的不确定性第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析无线信道分析在移动通信研究中的意义无线通信系统的信道十分复杂:9地理环境的复杂性和多样性9用户移动的随机性9多径传播无线信道是制约移动通信质量的主要因素无线信道是研究各种技术的主要推动力量无线信道的建模对于整个移动通信系统仿真的正确性和可靠性有着举足轻重的意义1.4 无线信道分析•无线信道中的损耗一般分为三个层次:—大尺度(又称路径损耗)【path loss】—中等尺度(阴影衰落、慢衰落)【shadowing】—小尺度衰落(快衰落)【fast fading】无线信道分析场强平均值随距离增加而衰减(路径损耗,大尺度衰落)•电磁波在空间传播的损耗场强中值呈慢速变化(慢衰落,阴影衰落,中等尺度衰落)•由地形地貌导致场强瞬时值呈快速变化(快衰落,小尺度衰落)•多径效应——由移动体周围的局部散射体引起的多径传播,表现为快衰落•多普勒效应——由移动体的运动引起,多径条件下引起频谱展宽三种衰落区别•大尺度衰落主要是路径损耗,可用自由空间传播模型来近似;其特点是:慢变,信道在很长时间内可以认为是恒定的,而且衰落的幅度很小。

常用的五种电波传播损耗预测模型下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、介绍电波传播损耗预测模型在通信领域具有重要的应用价值,它们可以帮助工程师和研究人员预测无线通信中的信号衰减情况,从而设计出更可靠的通信系统。

ITU-R P.1238-5建议书用于规划频率范围在900 MHz到100 GHz内的室内无线电通信系统和无线局域网的传播数据和预测方法(ITU-R第211/3号课题)(1997-1999-2001-2003-2005-2007年)范围本建议书介绍了在900 MHz 至100 GHz频率范围内的室内传播的指导原则,主要内容如下:–路径损耗模型;–时延扩展模型;–极化和天线辐射图的效应;–发射机和接收机选址的效应;–建材装修和家具的效应;–室内物体移动的效应。

考虑到a)正在开发将在室内工作的许多短距离(工作范围短于1 km)的个人通信应用;b)正如许多现有产品和热门的研究活动所表明的那样,无线局域网(RLAN)和无线专用交换机(WPBX)需求很旺盛;c)希望设立无线局域网标准,可与无线和有线通信都兼容;d)采用非常低功率的短距离系统在移动和个人环境下提供业务有许多优点;e)在建筑物内的传播特性和在同一区域内许多用户引起的干扰这两方面的知识,对系统的有效设计是非常重要的;f)用于系统初步规划和干扰估算的通用(即与位置无关)模型和用于某些细致评估的定型(或具体地点)模型都是需要的;注意到a)ITU-R P.1411建议书为频率范围在300 MHz到100 GHz的室外短距离电波传播提供了指导,并且该建议也应该作为同时存在室内和室外传播条件的那些情况下的参考文件。

建议1 对工作于900 MHz到100 GHz之间的室内无线电系统的传播特性进行评估时,采用附件1中的资料和方法。

附件 11 引言室内无线电系统的传播预测在某些方面是与室外系统有区别的。

跟室外系统中一样,根本目的是保证在所要求的区域内有效覆盖(或在点对点系统情况下保证有可靠的传播路径)和避免干扰,包括系统内的干扰以及其他系统的干扰。

然而,在室内情况下,覆盖的范围是由建筑物的几何形状明确地限定的,而且建筑物本身的各边界将对传播有影响。

除了一建筑物的同一层上的频率要重复使用外,经常还希望在同一建筑物的各层之间要频率共用。

路径损耗模型和参数-ITUITU-R P. 1791建议书*⽤于评估超宽带设备影响的传播预测⽅法(ITU-R 第211/3号课题)(2007年)范围本建议书提供适⽤1-10 GHz频率范围的⽅法,以计算视距(LoS)和障碍路径环境下室内和室外超宽带(UWB)系统的路径损耗,并评估传统窄带接收机从UWB发射机接收功率的情况。

国际电联⽆线电通信全会,考虑到a) 超宽带(UWB)技术是⼀项迅速发展的⽆线技术;b) 采⽤UWB技术的设备使⽤多个⾼速数据流,并覆盖⼴泛带宽;c) 了解传播特性对于评估UWB设备的影响⾄关重要;d) ⼈们既需要了解有关⼲扰评估的实验(即适⽤各站址)模型和意见,⼜需要了解进⾏详细传播预测所需的确定性(或针对具体站址的)模型,注意到a) ITU-R P. 525建议书提供有关⾃由空间衰减的计算⽅法;b) ITU-R P. 528建议书提供VHF、UHF和SHF频段航空移动和⽆线电导航业务的传播曲线;c) ITU-R P. 618建议书提供地对空链路的传播数据和预测⽅法;d) ITU-R P. 452建议书阐述约0.7 GHz⾄30 GHz频率范围内地球表⾯台站之间微波⼲扰的评估程序;e) ITU-R P. 1238建议书提出有关900 MHz⾄100 GHz频率范围的室内传播指导;f) ITU-R P. 1411建议书提供约300 MHz⾄100 GHz频率范围室外短路径的传播⽅法;*应提请⽆线电通信第1研究组注意本建议书。

g) ITU-R P.1546建议书提出有关30 MHz⾄3 GHz频率范围距离为1公⾥或1公⾥以上系统的传播指导;h) ITU-R P. 530建议书提供地⾯视距(LoS)系统设计的传播数据和预测⽅法,建议1应采⽤本建议书附件1提供的信息和⽅法计算1 GHz⾄10 GHz频率范围内UWB设备的路径损耗;2应采⽤本建议书附件2提供的信息评估传统窄带接收机从UWB发射机接收的功率。

三、室内覆盖无线电波传播及模型(一)、室内覆盖模型的选用1、室内覆盖模型的选用下面进行室内模型的比较,如下表所示:表3-1 室内模型的比较上面介绍的Oku mura传播模型,对于室外覆盖预测应用较好,但不适合室内电波传播的预测,因为室内电波传播的特点是微小区,直射波。

在大厅内的传播更接近于自由空间的传播模型情况:Lm=32.45+20lgf+20lgd 式3.1.1根据公式,可计算出对应不同距离的损耗值如表3-2所示。

表3-2对应不同距离的损耗值一般情况室内分布系统天线口的辐射功率不大于17dBm,当综合考虑建筑物结构的衰耗,较多取13dBm,此时不同距离对应的场强值如下表3-3所示。

表3-3不同距离对应的场强值考虑到楼内多层之间的传播情况,加上传播环境的差异较大,因此也经常使用ITU推荐的室内传播模型进行设计。

其计算公式是:Lm=20lgf+Nlgd+L f(n)-28dB 式3.1.2式中:N——距离损耗系数;f——频率(MHz);d——距离;L f——楼层穿透损耗(dB);N——楼层数。

2、设计原则(1)、设计原则以最少的设备满足设计要求;(2)、不会因增加室内覆盖系统而影响整个网络的性能;(3)、兼容所有移动通信体制:CDMA800,GSM900,DCS1800,3G(2GHz 频段,增加新的系统简单方便;)(4)、使用寿命长,具有远程监控能力,管理维护方便;(5)、综合考虑性价比。

a根据现场实测和OMC统计,室内通话质量良好,无乒乓切换发生.b95%室内覆盖,保证在95%以上所需要室内覆盖的地区,不论空闲和通话状态用户占用室内信道。

c95%室内用户占用,保证95%以上的信道占用由室内用户产生。

并尽可能达到100%。

d无信号泄漏,保证室内信号不对室外网络产生干扰,室内信号在覆盖边界(如窗口)在保证室内通话基础上不会太强。

e环保性,保证室内信号在规定的最高电平以内,一般规定在人员经常停留地区最高信号接收电平不超过-25dBm。

万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

2008年第1期蒋铁珍:分布式雷达探测巡航导弹的信号融合研究47

发射与接收站数增加到10时,检测性能提高基本上趋于平稳,可以看出发射接收站数不是越多检测性能越好。

图6PDVSM&N

相干积累分布式雷达的检测性能效果会更好,但相对于系统实现来说,相干处理较复杂,还有待进一步研究。

总体来看,采用分布式雷达利用空间分集的特性,检测性能好,能够很好地检测巡航导弹之类的隐身目标。

4结语

综合本文对分布式雷达的分析,可以看出分布式雷达通过角度分集、空间分集以及频率分集等技术大大提高了一般防空雷达的灵敏度、分辨力等问题,同时由于分布式雷达从多个角度对防空隐身目标进行探测,能够很好的实现目标识别,辨别敌我真假目标。

本文除了对分布式雷达的性能进行了简单的分析外,对于分布式雷达的信号级融合只是从非相干层次的目标检测级进行了融合,要想充分的了解分布式雷达的优缺点,还有大量的工作需要做,不过可以看出分布式雷达在巡航导弹一类隐身目标检测方面有着很大的应用前景。

参考文献:

[1]张东洋,张鹏,王凤山.巡航导弹防御作战传感器组网优化研究[J].飞航防御,2007(2):56-58.

[2]HANLEE.SomeNewAspectsofLow-elevation[z]//RadarCoverage.Radar-85Conf.Paper.

[3]杨振起,张永顺,骆永军.双(多)基地雷达系统[M].北京:国防工业出版社,1998.

[4]FARINAA,STUDERFA.DataProcessingforNettedRadarSystems[M]//RadarDataProcessing,V.2-Ad-

vancedTopicsandApplications。

HertfordshireUK:Re·

searchStudiesPressLTD.,1986.

[5]中航雷达与电子设备研究所.雷达系统[M].北京:国防工业出版社,2005.

[6]BAKERCJ,HUMEAL.NettedRadarSensing[J].AerospaceandElectronicSystems,IEEE,2003,18(2):

3—6.

[7]黄培康,殷红成,许小剑.雷达目标特性[M].北京:电子工业出版社,2005.

[8]丁鹭飞,耿富录,雷达原理[M].西安:西安电子科技大学出版社,1984.

[9]MERRILLlSKOLNIK.雷达系统导论[M].左群声,徐国良,马林,等,译.北京:电子工业出版社,2006.

[10]何友,关键,彭应宁.雷达自动检测与恒虚警处理[M].北京:清华大学出版社,1999.

作者简介

蒋铁珍(1977一),女,江苏南通人,中

国电子科技集团公司第14研究所博士后

科研工作站在站博士后,中国科学院上海

微系统所博士,目前主要研究方向为雷

达系统及雷达信号处理。

¨◆…1◆¨¨◆川I◆川I◆¨¨◆¨¨◆…I◆川I◆川I◆…l◆川I◆川I◆川l◆川l◆川I◆…I◆¨¨◆川I◆川I◆川I◆川f◆川I◆川J◆…l◆川I◆川I◆…◆…◆川I◆川I◆川I◆¨¨◆…I◆川I◆川I◆…I◆¨¨◆…◆川I◆…I◆川I◆…I◆川l◆川I◆川I◆II

(上接第43页)ChenYif抽(1980一),男,福建人,博士,研究方向为无

线信道建模、超宽带无线技术;

作者简介

扈罗全(1972一),男,江苏宜兴人,

博士,苏州出入境检验检疫局信息产品检

测中心电磁兼容实验室主任,已在包括IEEE/IET学报在内的国内外各类学术刊物和学术会议上发表论文60余篇。

SCI/EL/ISrI'P收录20余篇,研究方向为无线通信与电磁兼容,随机模型;

陆全荣(1965一),男,江苏苏州人,工程师,实验室主任,研究方向为电子产品

的检测与测量。

万方数据

一种新的无线电波传播路径损耗模型

作者:扈罗全, CHEN Yifan, 陆全荣, HU Luo-quan, CHEN Yifan, LU Quan-rong

作者单位:扈罗全,陆全荣,HU Luo-quan,LU Quan-rong(苏州出入境检验检疫局,江苏苏州,215128),CHEN Yifan,CHEN Yifan(格林威治大学工程学院,英国伦敦,SE10)

刊名:

中国电子科学研究院学报

英文刊名:JOURNAL OF CHINA ACADEWY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

年,卷(期):2008,3(1)

1.HU L Q;YU H;CHEN Y Path Loss Models Based on Stochastic Rays[外文期刊] 2007(03)

2.扈罗全基于随机射线的无线信道传播特性研究 2007

3.RAPPAPORT T S Wireless Communications:Principles and Practice 1996

4.张业荣;竺南直;程勇蜂窝移动通信网络规划与优化 2003

5.BERTONI H L Radio Propagation for Modern Wireless Systems 1999

6.BROWN M G;VIECHNICKI J Stochastic Ray Theory for Long-range Sound Propagation in Deep Ocean Environments[外文期刊] 1998(04)

7.颜一鸣原子核物理学 1990

8.李既平;高新民有线通信传输工程 1988

9.FRANCESCHETTI M;BRUCK J;SCHULMAN L A Random Walk Model of Wave Propagation[外文期刊] 2004(05)

10.JANASWAMY R An Indoor Pathloss Model at 60 Ghz Based on Transport Theory[外文期刊] 2006(0)

11.DEVASIRVATHAM D M J;BANERJEE C;KRAIN M J Multi-frequency Radiowave Propagation Measurements in the Portable Radio Environment[外文会议] 1990

12.HU L Q;ZHU H No-wave Approaches and Its Application to Received Power of Radio Wave Propagation 2006

13.FRANCESCHETTI G;MARANO S;PALMIER/F Propagation without Wave Equation,toward an Urban Area Model [外文期刊] 1999(09)

14.ISHIMARU A;黄润恒随机介质中波的传播与散射 1986

15.ULLMO D;BARANGER H U Wireless Propagation in Buildings:A Statistical Scattering Approach[外文期刊] 1999(09)

本文链接:/Periodical_dzkxjspl200801008.aspx。