现代文阅读答案 迷津处一片蒹葭 ①“蒹葭苍苍,白露为霜。

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:5

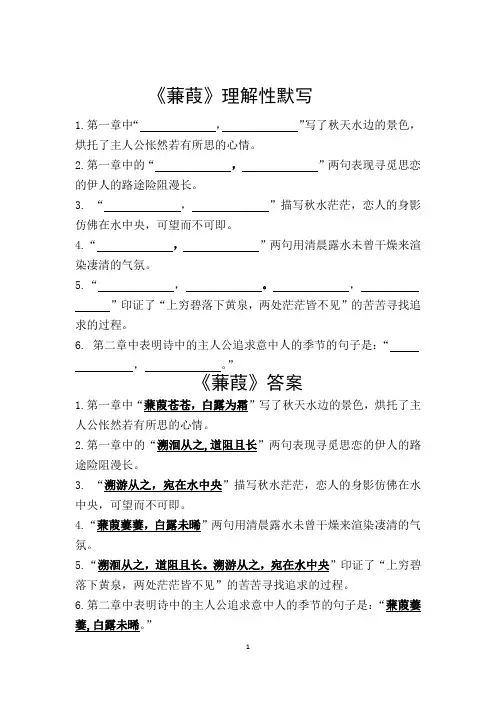

《蒹葭》理解性默写

1.第一章中“,”写了秋天水边的景色,烘托了主人公怅然若有所思的心情。

2.第一章中的“,”两句表现寻觅思恋的伊人的路途险阻漫长。

3. “,”描写秋水茫茫,恋人的身影仿佛在水中央,可望而不可即。

4.“,”两句用清晨露水未曾干燥来渲染凄清的气氛。

5.“,。

,

”印证了“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”的苦苦寻找追求的过程。

6. 第二章中表明诗中的主人公追求意中人的季节的句子是:“

,。

”

《蒹葭》答案

1.第一章中“蒹葭苍苍,白露为霜”写了秋天水边的景色,烘托了主人公怅然若有所思的心情。

2.第一章中的“溯洄从之,道阻且长”两句表现寻觅思恋的伊人的路途险阻漫长。

3. “溯游从之,宛在水中央”描写秋水茫茫,恋人的身影仿佛在水中央,可望而不可即。

4.“蒹葭萋萋,白露未晞”两句用清晨露水未曾干燥来渲染凄清的气氛。

5.“溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央”印证了“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”的苦苦寻找追求的过程。

6.第二章中表明诗中的主人公追求意中人的季节的句子是:“蒹葭萋萋,白露未晞。

”

1。

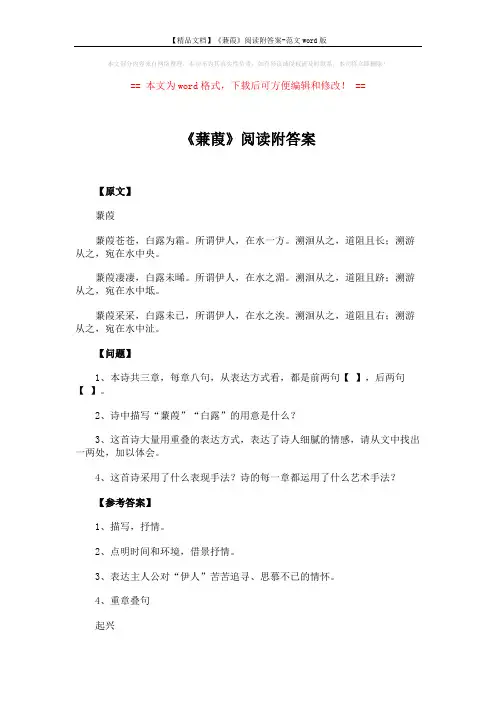

【精品文档】《蒹葭》阅读附答案-范文word版

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!

== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==

《蒹葭》阅读附答案

【原文】

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻;溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已,所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚。

【问题】

1、本诗共三章,每章八句,从表达方式看,都是前两句【】,后两句【】。

2、诗中描写“蒹葭”“白露”的用意是什么?

3、这首诗大量用重叠的表达方式,表达了诗人细腻的情感,请从文中找出一两处,加以体会。

4、这首诗采用了什么表现手法?诗的每一章都运用了什么艺术手法?

【参考答案】

1、描写,抒情。

2、点明时间和环境,借景抒情。

3、表达主人公对“伊人”苦苦追寻、思慕不已的情怀。

4、重章叠句

起兴。

近五年高考真题之现代文阅读二20XX:(二) 阅读下文,完成第7一12题。

(20分)天目山①去天目山,是心里积存已久的一个念想,不是为观光,是为了那些大树。

几十年里,只要说到树,天目山就从父亲的眼神里巍然升起,他一遍遍说,假如你没去过天目山,根本不明白什么叫树。

其实不全是为了树,我知道,是为了一个人。

几十年来,若是提起他的名字,母亲的眼神就会倏然暗淡下去,她的双眼仿佛是海潮淹没的沙滩。

她喃喃说,我要和你一起去。

②去天目山,于是变成一种夙愿和仪式,无论是为了树,还是为了人。

③只是,我没有想到,登天目山那一日,会遇上那样一场弥天大雾。

像一场突如其来的暴风雪呼啸而过,远山近树忽而不见了。

山中古老的禅源寺,隐匿在苍白的雾气里。

下车寻路,林间的青石板小径如雨泼过似的,湿漉漉地腻滑,只几步便消失在浓烟样的水雾中。

④母亲默默地走在前面。

白色的纱幕被她的脚步豁开一个缺口,影子穿过去,纱帘瞬间又闭合了。

山路通往林深处,在那深不可测的绿巷中,我隐约看见了一排排树,昂然立于路旁。

它们竟是那样的高大,浓密的云雾遮去了树梢,树尖伸到望不见尽头的天上去了;最令人惊叹的是树干之直,刀削般笔挺,像一根根气度轩昂的罗马石柱,支撑着绿屋的穹顶。

褐色的树皮一片片如鳄鱼的鳞甲,已被千年的风霜锤磨成坚韧的岩石。

⑤他究竟倒在哪一棵树下了呢? 鲜血从他年轻的胸膛里流淌下来的时候,他或许就靠在了那棵大树的树干上。

他依托了大树,所以牺牲的那一刻仍像树一样站立。

龙爪般的树根至今还留着他的血迹,只是被蒙蒙的雾气暂时稀释了。

⑥那个无风无雨的春日,那些被父亲无数次赞颂和崇仰的天目山大树,就这样从漫山飘忽的浓雾中,和那个叫萧洪明的故人一起,若隐若现地走来。

我看不清他的面孔,只听见他脚上沉重的铁链,一声声从森林尽头传来。

我不知道他在匆匆离去前,是否还有心情观赏这些天目山的稀世大树。

57年前的树叶早已零落成泥,但我清晰地看见他灼热的目光仍在枝条上缠绕。

⑦半个世纪过去了,如今我所见的,是被他熟读过的那些树。

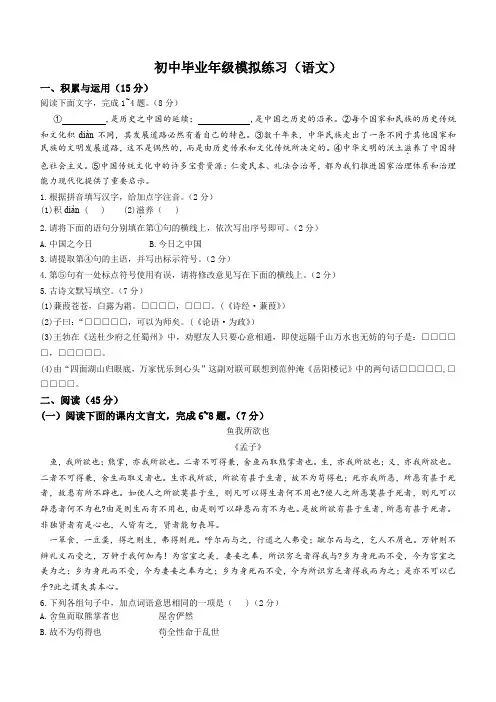

初中毕业年级模拟练习(语文)一、积累与运用(15分)阅读下面文字,完成1~4题。

(8分)① ,是历史之中国的延续; ,是中国之历史的沿承。

②每个国家和民族的历史传统和文化积diàn不同,其发展道路必然有着自己的特色。

③数千年来,中华民族走出了一条不同于其他国家和民族的文明发展道路,这不是偶然的,而是由历史传承和文化传统所决定的。

④中华文明的沃土滋.养了中国特色社会主义。

⑤中国传统文化中的许多宝贵资源:仁爱民本、礼法合治等,都为我们推进国家治理体系和治理能力现代化提供了重要启示。

1.根据拼音填写汉字,给加点字注音。

(2分)(1)积diàn ( ) (2)滋.养( )2.请将下面的语句分别填在第①句的横线上,依次写出序号即可。

(2分)A.中国之今日B.今日之中国3.请提取第④句的主语,并写出标示符号。

(2分)4.第⑤句有一处标点符号使用有误,请将修改意见写在下面的横线上。

(2分)5.古诗文默写填空。

(7分)(1)蒹葭苍苍,白露为霜。

□□□□,□□□。

(《诗经·蒹葭》)(2)子曰:“□□□□□,可以为师矣。

(《论语·为政》)(3)王勃在《送杜少府之任蜀州》中,劝慰友人只要心意相通,即使远隔千山万水也无妨的句子是:□□□□□,□□□□□。

(4)由“四面湖山归眼底,万家忧乐到心头”这副对联可联想到范仲淹《岳阳楼记》中的两句话□□□□□,□□□□□。

二、阅读(45分)(一)阅读下面的课内文言文,完成6~8题。

(7分)鱼我所欲也《孟子》鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

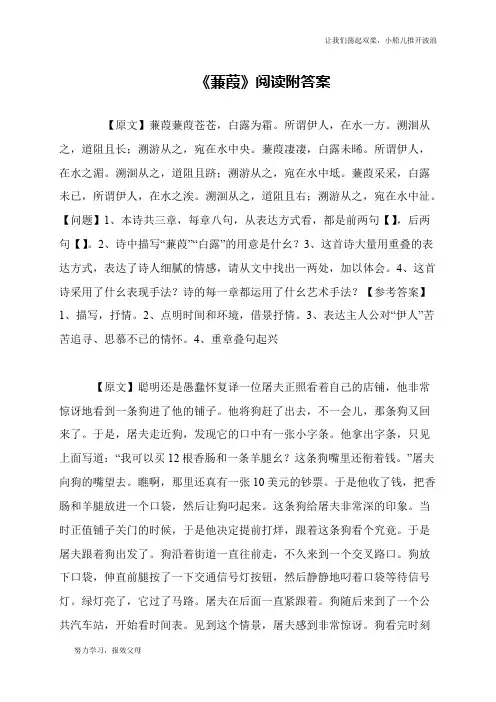

让我们荡起双桨,小船儿推开波浪努力学习,报效父母《蒹葭》阅读附答案 【原文】蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻;溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已,所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚。

【问题】1、本诗共三章,每章八句,从表达方式看,都是前两句【】,后两句【】。

2、诗中描写“蒹葭”“白露”的用意是什幺?3、这首诗大量用重叠的表达方式,表达了诗人细腻的情感,请从文中找出一两处,加以体会。

4、这首诗采用了什幺表现手法?诗的每一章都运用了什幺艺术手法?【参考答案】1、描写,抒情。

2、点明时间和环境,借景抒情。

3、表达主人公对“伊人”苦苦追寻、思慕不已的情怀。

4、重章叠句起兴 【原文】聪明还是愚蠢怀复译一位屠夫正照看着自己的店铺,他非常惊讶地看到一条狗进了他的铺子。

他将狗赶了出去,不一会儿,那条狗又回来了。

于是,屠夫走近狗,发现它的口中有一张小字条。

他拿出字条,只见上面写道:“我可以买12根香肠和一条羊腿幺?这条狗嘴里还衔着钱。

”屠夫向狗的嘴望去。

瞧啊,那里还真有一张10美元的钞票。

于是他收了钱,把香肠和羊腿放进一个口袋,然后让狗叼起来。

这条狗给屠夫非常深的印象。

当时正值铺子关门的时候,于是他决定提前打烊,跟着这条狗看个究竟。

于是屠夫跟着狗出发了。

狗沿着街道一直往前走,不久来到一个交叉路口。

狗放下口袋,伸直前腿按了一下交通信号灯按钮,然后静静地叼着口袋等待信号灯。

绿灯亮了,它过了马路。

屠夫在后面一直紧跟着。

狗随后来到了一个公共汽车站,开始看时间表。

见到这个情景,屠夫感到非常惊讶。

狗看完时刻。

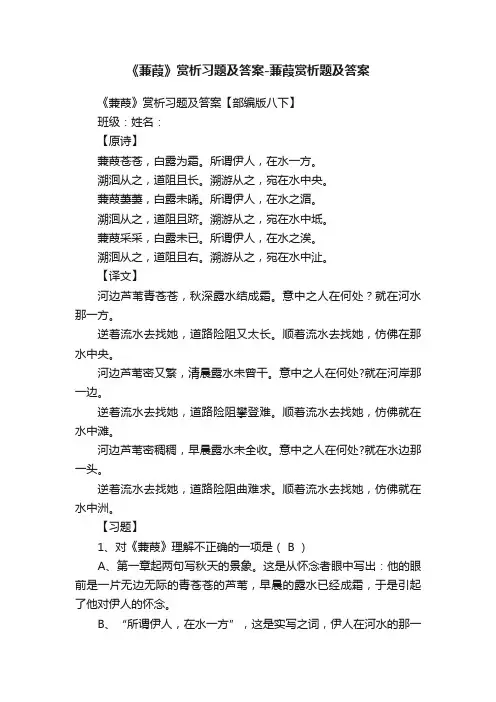

《蒹葭》赏析习题及答案-蒹葭赏析题及答案《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八下】班级:姓名:【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【习题】1、对《蒹葭》理解不正确的一项是( B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词。

应该是“虚写”。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

分析:B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

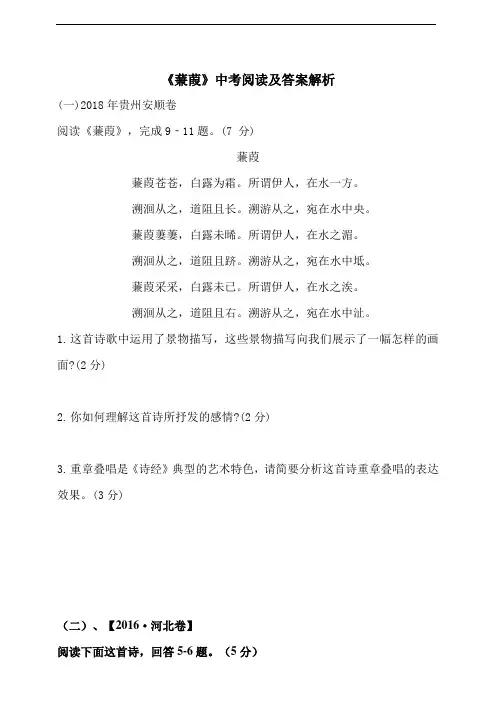

《蒹葭》中考阅读及答案解析(一)2018年贵州安顺卷阅读《蒹葭》,完成9‐11题。

(7 分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

1.这首诗歌中运用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅怎样的画面?(2分)2.你如何理解这首诗所抒发的感情?(2分)3.重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

(3分)(二)、【2016·河北卷】阅读下面这首诗,回答5-6题。

(5分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之溪。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

5.请解释这首诗中画线的句子。

(2分)译文:6.下列对这首诗的理解和分析,不正确的项是(3分)【】A.这首诗每章开头两句写景,渲染了萧瑟冷落的气氛,烘托出主人公凄婉惆怅的心情。

B.这首诗三次运用“宛”字,给人以迷迷茫茫、若隐若现的感觉。

C.这首诗运用重章叠句的形式反复咏唱,表达了缠绵无尽的情感,委婉动人。

D.这首诗表现了主人公对意中人执着追寻的精神以及可望而不可即的绝望情绪。

(三)(2016年苏州市中考一模)阅读下面一首诗歌,完成6-8题。

(5分)蒹葭《诗经》蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之埃。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

6.这首诗在结构形式上的特点是。

(1分)7.请写出“蒹葭苍苍,白露为霜”、“蒹葭萋萋,白露未晞”、“蒹葭采采,白露未已”在本诗中的作用。

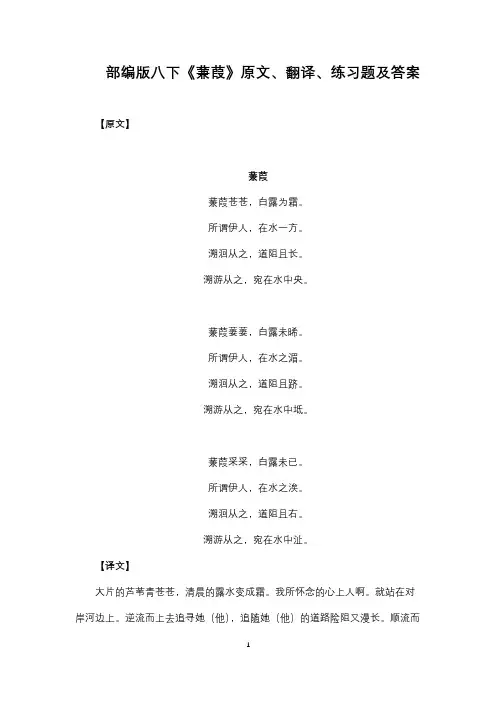

部编版八下《蒹葭》原文、翻译、练习题及答案【原文】蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】大片的芦苇青苍苍,清晨的露水变成霜。

我所怀念的心上人啊。

就站在对岸河边上。

逆流而上去追寻她(他),追随她(他)的道路险阻又漫长。

顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在河水中央。

芦苇凄清一大片,清晨露水尚未晒干。

我所怀念的心上人啊。

她(他)就在河水对岸。

逆流而上去追寻她(他),那道路坎坷又艰难。

顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在水中小洲。

河畔芦苇繁茂连绵,清晨露滴尚未被蒸发完毕。

我所怀念的心上人啊。

她(他)就在河岸一边。

逆流而上去追寻她(他),那道路弯曲又艰险。

顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在水中的沙滩。

【练习题】一、理解性默写。

1、成语“秋水伊人”源之《蒹葭》中的诗句: 所谓伊人,在水一方。

2、《诗经·蒹葭》中于浓浓的秋凉之中折射出人物凄婉之情句子是: 蒹葭苍苍,白露为霜;所谓伊人,在水一方。

二、选择题。

1.对《蒹葭》理解不正确的一项是( B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他眼前是一片无边天际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方",这是实写之词。

应该是“虚写”2.对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

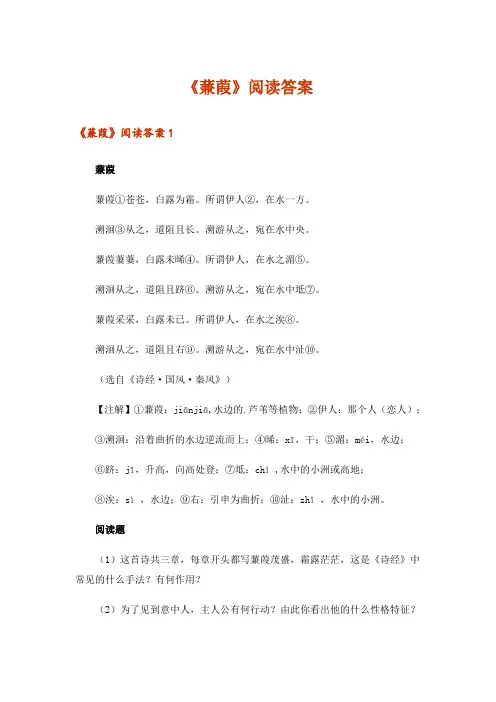

《蒹葭》阅读答案《蒹葭》阅读答案1蒹葭蒹葭①苍苍,白露为霜。

所谓伊人②,在水一方。

溯洄③从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞④。

所谓伊人,在水之湄⑤。

溯洄从之,道阻且跻⑥。

溯游从之,宛在水中坻⑦。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘⑧。

溯洄从之,道阻且右⑨。

溯游从之,宛在水中沚⑩。

(选自《诗经·国风·秦风》)【注解】①蒹葭:jiānjiā,水边的.芦苇等植物;②伊人:那个人(恋人);③溯洄:沿着曲折的水边逆流而上;④晞:xī,干;⑤湄:méi,水边;⑥跻:jī,升高,向高处登;⑦坻:chí ,水中的小洲或高地;⑧涘:sì,水边;⑨右:引申为曲折;⑩沚:zhǐ,水中的小洲。

阅读题(1)这首诗共三章,每章开头都写蒹葭茂盛,霜露茫茫,这是《诗经》中常见的什么手法?有何作用?(2)为了见到意中人,主人公有何行动?由此你看出他的什么性格特征?(3)意中人的踪迹飘忽不定,你由此感受到诗歌营造了什么样的意境?请简要分析。

参考答案(1)①托物起兴(比兴手法)。

②描写深秋的景色,渲染凄清的气氛,为主人公思念意中人设置背景。

(2)①他不顾霜露浓重,路途险阻、漫长而曲折,逆流而上,去寻找意中人。

②不怕艰难险阻,勇于追求爱情,感情执着专一。

(3)营造了飘渺朦胧的意境,这种意境与苍苍的蒹葭,茫茫的霜露十分谐调,把主人公迷茫而伤感的情思衬托得生动感人。

《蒹葭》阅读答案2阅读下面古诗,按要求完成10—12 题。

(6 分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

1、这首诗歌中运用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅怎样的画面? (2 分)2、你如何理解这首诗所抒发的感情?(2 分)3、重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

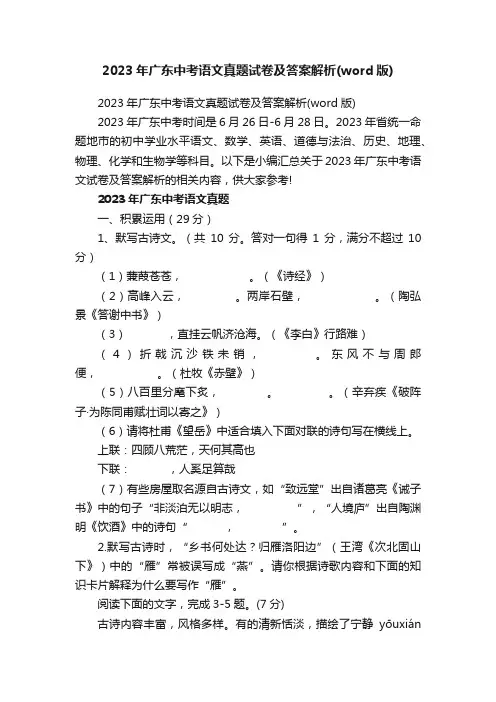

2023年广东中考语文真题试卷及答案解析(word版)2023年广东中考语文真题试卷及答案解析(word版)2023年广东中考时间是6月26日-6月28日。

2023年省统一命题地市的初中学业水平语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物学等科目。

以下是小编汇总关于2023年广东中考语文试卷及答案解析的相关内容,供大家参考!2023年广东中考语文真题一、积累运用(29分)1、默写古诗文。

(共10分。

答对一句得1分,满分不超过10分)(1)蒹葭苍苍,。

(《诗经》)(2)高峰入云,。

两岸石壁,。

(陶弘景《答谢中书》)(3),直挂云帆济沧海。

(《李白》行路难)(4)折戟沉沙铁未销,。

东风不与周郎便,。

(杜牧《赤壁》)(5)八百里分麾下炙,。

(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)(6)请将杜甫《望岳》中适合填入下面对联的诗句写在横线上。

上联:四顾八荒茫,天何其高也下联:,人奚足算哉(7)有些房屋取名源自古诗文,如“致远堂”出自诸葛亮《诫子书》中的句子“非淡泊无以明志,”,“人境庐”出自陶渊明《饮酒》中的诗句“,”。

2.默写古诗时,“乡书何处达?归雁洛阳边”(王湾《次北固山下》)中的“雁”常被误写成“燕”。

请你根据诗歌内容和下面的知识卡片解释为什么要写作“雁”。

阅读下面的文字,完成3-5题。

(7分)古诗内容丰富,风格多样。

有的清新恬淡,描绘了宁静yōuxián的田园生活:有的气势磅礴,描绘了jīngētiěmǎ的征战场面:有的象放piāoyì,描续了雄奇丽的想象世界······古诗是中华优秀传统文化的瑰宝。

读诗不仅能够增强精神境界,而且能带来审美愉悦。

我们从古诗中精神养分的同时,还要有高度的文化自信,守正创新,,让中华优秀传统文化在新时代出蓬勃生机。

3、根据拼音写出相应的词语。

(3分)(1)yōuxián()(2)jīngētiěmǎ()(3)piāoyì()4、下列依次填入横线处的词语,最恰当的一项是(2分)A.获取与时俱进迸发B.汲取与时俱进焕发C.获取与日俱增焕发D.汲取与日俱增迸发5.语段中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(2分)A.读诗不仅能够增强精神境界,而且能带来审美体验。

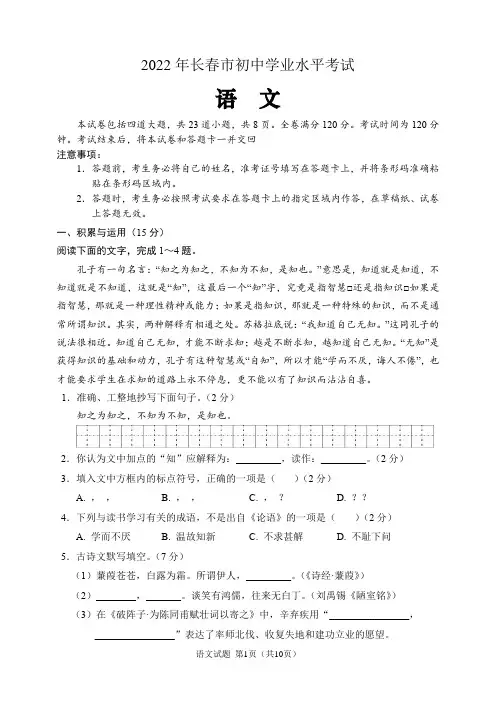

2022年长春市初中学业水平考试语文本试卷包括四道大题,共23道小题,共8页。

全卷满分120分。

考试时间为120分钟。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上,并将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.答题时,考生务必按照考试要求在答题卡上的指定区域内作答,在草稿纸、试卷上答题无效。

一、积累与运用(15分)阅读下面的文字,完成1~4题。

孔子有一句名言:“知之为知之,不知为不知,是知也。

”意思是,知道就是知道,不知道就是不知道,这就是“知”,这最后一个“知”字,究竟是指智慧□还是指知识□如果是指智慧,那就是一种理性精神或能力;如果是指知识,那就是一种特殊的知识,而不是通常所谓知识。

其实,两种解释有相通之处。

苏格拉底说:“我知道自己无知。

”这同孔子的说法很相近。

知道自己无知,才能不断求知;越是不断求知,越知道自己无知。

“无知”是获得知识的基础和动力,孔子有这种智慧或“自知”,所以才能“学而不厌,诲人不倦”,也才能要求学生在求知的道路上永不停息,更不能以有了知识而沾沾自喜。

1.准确、工整地抄写下面句子。

(2分)知之为知之,不知为不知,是知也。

2.你认为文中加点的“知”应解释为:_________,读作:_________。

(2分)3.填入文中方框内的标点符号,正确的一项是()(2分)A. ,,B. ,,C. ,?D. ??4.下列与读书学习有关的成语,不是出自《论语》的一项是()(2分)A. 学而不厌B. 温故知新C. 不求甚解D. 不耻下问5.古诗文默写填空。

(7分)(1)蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,_________。

(《诗经·蒹葭》)(2)________,_______。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(刘禹锡《陋室铭》)(3)在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中,辛弃疾用“________________,________________”表达了率师北伐、收复失地和建功立业的愿望。

阅读《蒹葭》答案

阅读《蒹葭》答案

阅读《蒹葭》,完成23—24题

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未唏④。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻⑤;溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右⑦;溯游从之,宛在水中址。

23.对这首诗的解说,不正确的一项是

A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

24.对这首诗的赏析,不正确的一项是

A.此诗用芦苇、霜露、秋水等自然意象组成一幅清秋晨景图,并笼罩着一种凄清的气氛。

《蒹葭》赏析习题及答案《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八年级下册】班级:姓名:资料内容:【原文】【课下注释】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】【精品习题及答案】《蒹葭》【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【作者】《诗经》,原称《诗》,是我国第一部诗歌总集,它收集了从西周初年到春秋中期约500年间的诗歌305篇,所以又叫《诗三百》。

相传孔子曾整理过这些诗并用来传授弟子,后来被尊为儒家的经典之一,称为《诗经》。

《诗经》的“六义”三大基本内容:“风”:指十五国风,是各地的民间歌谣。

“雅”:分大雅、小雅,大部分是贵族作品。

“颂”:是宗庙祭祀用的乐歌及史诗。

三大表现手法:“赋”:“铺陈其事而直言之也”。

(叙事抒情)“比”:“以彼物比此物也”。

(比喻)“兴”:“先言他物以引起所咏之词也”。

(引出)】【背景】周代由文、武奠基,成、康繁盛,昭、穆以后,国势渐衰。

后来,厉王被逐,幽王被杀,平王东迁,进入春秋时期。

春秋时期王室衰微,诸侯兼并,夷狄交侵,社会处于动荡不安之中。

周代设有采诗之官,每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给天子听,作为施政的参考。

古代诗歌阅读答案秦风·兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方阅读下面《诗经》里的一首诗,完成下列小题。

秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄②从之,道阻且长;溯游③从之,宛在水中央。

兼葭凄凄,白露未晞④。

所谓伊人,在水之湄⑤,溯洄从之,道阻且跻⑥;溯游从之,宛在水中坻⑦。

兼葭采采,白露未已⑧。

所谓伊人,在水之涘⑨。

溯洄从之,道阻且右⑩;溯游从之,宛在水中沚⑾古代诗歌阅读答案秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

【注释】①苍苍:茂盛的样子。

下文“凄凄”“采采”都与“苍苍”的意思相同。

②溯:在水中逆流而行或在岸上向上行走。

洄,曲折盘旋的水道。

③游:通“流”,直流的水道古代诗歌阅读答案秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

④晞:晒干。

⑤湄:岸边,水与草交接的地方。

⑥跻:升高,意为地势越来越高,行走费力。

⑦坻:水中高地。

⑧未已:未干。

已,止。

⑨涘:水边。

⑩右:迂回弯曲古代诗歌阅读答案秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

⑾沚:水中高地。

这首诗的主旨,历来说法不一。

细读全诗后,选出比较合理可信的一项讽刺秦国君主不用周礼,不能纳贤求士。

描写追求“在水一方”的“伊人”,“伊人”泛指一般的人。

描写对朋友的思念之情。

描写热恋者对意中人的急切追求和可望而不可即的惆怅失望的心情。

这首诗与《诗经》中其他许多诗篇一样,各章有的句子重复,有的只更换一两个字。

这种表达形式有什么好处?【答案】13.D14.这种表达形式,环环相扣,层层递进,有助于强调事物的特征,突出人物的性格,渲染环境气氛,还能增强诗歌的音乐性和节奏感,形成一种回环往复的韵律美古代诗歌阅读答案秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

【解析】试题分析:《国风〃秦风〃蒹葭》是中国古代现实主义诗集《诗经》中的一篇。

全诗三章,每章八句。

此诗曾被认为是用来讥刺秦襄公不能用周礼来巩固他的国家,或惋惜招引隐居的贤士而不可得;现在一般认为这是一首情歌,写追求所爱而不及的惆怅与苦闷古代诗歌阅读答案秦风〃兼葭蒹葭苍苍①,白露为霜。

《蒹葭》阅读练习及答案(八)

(二)阅读古诗,完成第5—6题(3分)

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之溪。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

5.这首诗描绘深秋凄清的景象,表达诗人追求“”的深情执着和可望难即的惆怅。

(1分)6.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是(_______)(2分)

A.这首诗运用了“兴”的表现手法,托物起兴,渲染气氛,烘托心情。

B.这首诗三次运用“宛”字,给人以迷迷茫茫、若隐若现的感觉。

C.这首诗从白露“为霜”到“未晞”再到“未已”,表明地点转换。

D.这首诗共分三章,运用重章叠句的形式反复咏唱,行文富有变化。

答案:

5.(1分)伊人

6.(2分)C。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==蒹葭的阅读答案篇一:蒹葭中考试题1.(201X·四川眉山)阅读下面一诗,回答其后问题。

蒹葭(节选)蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻其长。

溯游从之,宛在水中央。

(1)简要分析“蒹葭苍苍,白露为霜”所表达的思想感情。

(2分)(2)请写出此诗押韵的汉字。

(1分)【眉山答案】(1)通过描写“蒹葭苍苍,白露为霜”展现了一幅萧瑟、冷落的秋景,借景抒情(或情景交融)(1分),表达了一种追求“伊人”求之不得凄清、冷落(或缠绵悱恻)的思想感情(1分)。

(2)苍、霜、方、长、央。

(1分,漏一字不得分) 2、(201X四川安顺)阅读下面古诗,按要求完成10—12 题。

(6 分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

10、这首诗歌中运用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅怎样的画面?(2 分)11、你如何理解这首诗所抒发的感情?(2 分)12、重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

(2(一)阅读下面古诗,按要求完成10—12 题。

(6 分)10、(2 分)这首诗向我们展示了一幅萧瑟、凄清(或冷寂、萧索、凄凉)的晚秋画面。

11、(2 分)对美好爱情(恋人、意中人、幸福生活)的追求、向往或相思之苦。

(意对即可)12、(共2 分)全诗三章,采用重章叠唱的形式,一唱三叹,节奏鲜明,旋律优美(1 分),而且还显示了主人公情感的逐层加深,具有强烈的感染力(1 分)。

篇二:【阅读欣赏+训练】《蒹葭》1 蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==蒹葭古诗词阅读答案阅读下面古诗,按要求完成10—12 题。

(6 分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

1、这首诗歌中运用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅怎样的画面? (2 分)2、你如何理解这首诗所抒发的感情?(2 分)3、重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

(2分)参考答案1、(2 分)这首诗向我们展示了一幅萧瑟、凄清(或冷寂、萧索、凄凉)的晚秋画面。

2、(2 分)对美好爱情(恋人、意中人、幸福生活)的追求、向往或相思之苦。

(意对即可)3、(共2 分)全诗三章,采用重章叠唱的形式,一唱三叹,节奏鲜明,旋律优美(1 分),而且还显示了主人公情感的逐层加深,具有强烈的感染力(1 分)。

[ 蒹葭古诗词阅读答案 ]相关文章:1. 蒹葭阅读答案2. 关于滕王阁序古诗词阅读的答案3. 有关小学古诗词二月闻雁的阅读答案4. 《少年游早行林》古诗词阅读训练题目及答案5. 流年阅读答案6. 告别阅读答案7. 《马说》阅读答案8. 《天职》的阅读答案9. 成功阅读答案10. 雨的阅读及答案。

现代文阅读答案迷津处一片蒹葭①“蒹

葭苍苍,白露为霜。

阅读下文,完成6-10题。

迷津处一片蒹葭

①“蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

”《诗经》305 篇,最爱就是这首《蒹葭》。

蒹葭二字似乎天生就是给诗歌作题目的,在纸上写,耳边听,嘴中念,心里想,都那么美,那么可思而不可言。

这两个带草头的汉字也特别像身段娇好的美人,还带着那么点山野气,露水味儿。

②《蒹葭》是那种很彻底也很孤绝的诗,“诗无达诂”、“诗不可译”之类的话仿佛是为这类诗量身定做的。

谓予不信,可试着改动或删除它一个字,你会发现,一整首诗都会喊“疼”!这样的诗注定是一个谜,公然挑战我们的情商和智力。

古往今来,对这诗的解读早已成为一大悬案。

譬如《毛诗序》认为这诗是讥刺秦襄公“未能用周礼,将无以固其国也”。

《诗本义》的解释更有趣:“所谓伊人者,斥襄公也,谓彼襄公如水旁之人不知所适,欲逆流而上则道远而不能达;欲顺流而下则不免困于水中,以兴襄公虽得进列诸侯而不知所为,欲慕中国之礼义,既邈不能及;退循其归,则不免为夷狄也现代文阅读答案迷津处一片蒹葭①“蒹葭苍苍,白露为霜。

”“美刺”的传统固然肇端于《诗经》,然诗歌的本义一旦被坐实,赏读的趣味便要减半。

还是朱熹老夫

子聪明,他在《诗集传》里说:“所谓彼人者,乃在水之一方,上下求之而皆不可得。

然不知其何所指也。

”闲闲一笔,不仅消解了上述诠释的权威性,也给《蒹葭》的多元解读另辟了一条蹊径。

③蒹葭,是长在水边的芦苇。

芦花色白,何况一大早还打上了一层如霜的白露!想象里,那长满蒹葭的水边该是一处野渡吧,没有板桥,没有扁舟,当然也没有鸬鹚,隐隐约约的雾,在水一方的人,如真似幻,扑朔迷离现代文阅读答案迷津处一片蒹葭①“蒹葭苍苍,白露为霜。

那是一片亘古的迷津,在汉字里疯长了几千年的芦苇摇着头,逗引着那些“会思想的芦苇”纷纷加入这场“猜谜游戏”。

④上文学史课,每次讲到《蒹葭》,不免要问:“这是一首什么诗?”学生多半以“爱情诗”对之,殊不知古人眼里,爱情的地位远不如他们所想的那么大。

不过读到一个“情”字也很了不起,应予肯定。

然如果是写爱情,那也不是两情相悦,而是单相思。

诗人和他的对象“伊人”实在离得太远,“在水一方”说的就是“距离”。

而且,两个端点之间并非一条直线,而是——水,阻挡牛郎织女的银河不也是另一种“水”么?窃谓诗的美感一多半便是缘于这“距离”的营造。

如果“伊人”近在眼前,唾手可得,真的还能兴起美感和追求的冲动么?写“距离”只是第一层。

接下来的“溯洄从之,道阻且长”,则是写求索过程的艰难,惟其艰难才乐此不疲。

“过程”的终点是“结果”,可一旦有了“结果”,会怎样?加缪的“西西弗斯神话”,其所有的悲壮和崇高正于石头推到山顶又会落下来。

“宛在水中央”的“宛”字极妙,不仅渲染了一种“可望而不可即”的朦胧意境,也附带让这“结果”永远地悬置起来,成了钱钟书所谓“引诱小孩子吃药的方糖”现代文阅读答案迷津处一片蒹葭①“蒹葭苍苍,白露为霜。

“结果”的未知既是一种缺憾,同时又何尝不是一种无言的美丽?

⑤进而想,这难道仅仅是写爱情吗?理想的追求又何尝不是如此?捷克小说家米兰·昆德拉所谓“生活在别处”,宗教所谓“彼岸世界”,这些对人生“此在”困境、“彼岸”虚无的一种哲学表述,亦可作如是观。

从这个意义上说,《蒹葭》不仅写了景,抒了情,还言了理。

要说“朦胧”,这大概是中国最早的朦胧诗吧。

⑥我想,中国人应该会背这首美感和哲思兼善的《蒹葭》,将这首诗刻录在大脑的硬盘里,就是出国了也不会走失,情绪低落时吟哦一遍,灰暗的天空说不准就会明亮起来。

因为这是地道的母语,也是我们民族的徽标,文化的基因和灵魂的胎记。

6.《诗经》是我国第一部诗歌总集,根据内容的不同可分为、、三部分,主要表现手法是、、。

7.在第①段中,作者说“蒹葭二字似乎天生就是给诗歌作题目的”,这是因为。

8.请结合文本从修辞的角度赏析第③段划线句子。

9.不符合文意的两项是

A.第②段“诗不可译”是说诗歌没有确切的解释,不同读者对同一作品往往有不同的理解。

B.《毛诗序》和《诗本义》对《蒹葭》有不同的理解,但都属“美刺”的解读方法。

C.朱熹否定了《毛诗序》和《诗本义》的解读,对《诗经》的研究具有开创性的意义。

D.作者眼里《蒹葭》可以解读为爱情诗,也可以理解为对理想的追求。

E.第⑤段说《蒹葭》“大概是中国最早的朦胧诗”,这“朦胧”包括意境和情理的朦胧。

F.最后一段在分析《蒹葭》的景、情、理的基础上,指出了它在民族文化中的价值和意义。

10.作者在第④段中从“距离”与“过程”两方面阐发了《蒹葭》的美感,这美感具体是:

①②③。

6.风雅颂;赋比兴。

7.蒹葭二字音韵和谐,字形优美,令人遐想。

8.运用比拟的修辞手法,形象生动,突出《蒹葭》意味深长,千百年来不断地吸引人们去体味去探究。

承上启下,从对《蒹葭》情景的想象过渡到学者对这首诗的解读。

9.AC

10.“在水一方”所营造的距离兴起追求冲动的美;求索过程的艰难构成乐此不疲的美;结果的未知形成一种缺憾的美。