第三节 海洋生物资源及其分布

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:8

第三节海洋生物资源【直击考点】海洋开发海洋生物资源1.了解海洋生物资源的主要类型2.熟知海洋生物资源的分布3.生疏海洋生物资源开发中遇到的问题及实行的措施。

[学习过程]1.特点:(1)种类多;(2)数量大。

2.类型海洋鱼类:是海洋_____的主要对象,_______是世界各大洋中渔获量最高的海疆。

海洋虾蟹:具有群体________、资源量________、繁殖力量________等特点,也是人类蛋白质的重要来源。

海藻:是重要的海洋________资源,目前人类利用的海藻有_70多种____。

3.海洋渔业资源分布:爱护传统渔场,开拓捕捞空间渔场:主要集中在________海疆。

一些经济鱼类由于繁殖、索饵、洄游的需要,往往集聚在 ________、________、________等养分丰富的浅海海疆,并形成大渔场。

世界四大渔场:北海道、纽芬兰、北海、秘鲁渔场;中国最大渔场:舟山渔场。

4.海洋生物资源开发利用中存在的问题:(1)过度捕捞,造成传统经济鱼类资源不断衰减(2)围垦和人口填海造陆,导致海洋生态环境变化引起物种削减(3)海洋污染及某些海洋工程造成的近岸海疆生态环境恶化,导致海洋生物资源衰减。

5. 应对问题的措施:(1)限制渔船数量及捕捞量;限制渔网网目大小;调整捕捞作业结构;实行休渔、禁渔等措施;开拓捕捞空间;拓展捕捞品种;进展海水养殖增殖。

(2)大型工程建设要经过科学论证。

(3)把握污染源,爱护海洋环境。

6.海水养殖增殖与海洋牧场海洋农牧化:包括海水________、________技术及海洋________技术。

它可以在短时间内大幅度提高海洋________力量,增加海洋________资源量。

当前,海洋渔业正在步入“________”的新时代。

7.海洋药物和养分保健食品的开发海洋不仅为人类供应大量蛋白质,也是人类猎取________资源的“蓝色宝库”。

利用________开发新药、特效药,已成为医药界的共识。

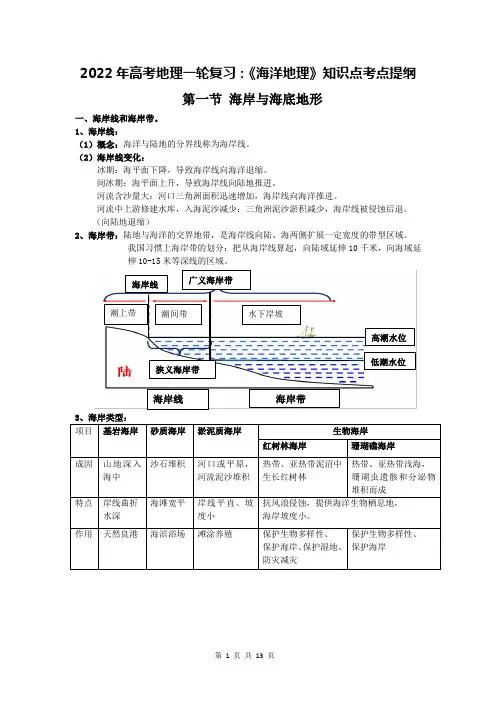

2022年高考地理一轮复习:《海洋地理》知识点考点提纲第一节 海岸与海底地形一、海岸线和海岸带。

1、海岸线:(1)概念:海洋与陆地的分界线称为海岸线。

(2)海岸线变化:冰期:海平面下降,导致海岸线向海洋退缩。

间冰期:海平面上升,导致海岸线向陆地推进。

河流含沙量大:河口三角洲面积迅速增加,海岸线向海洋推进。

河流中上游修建水库,入海泥沙减少:三角洲泥沙淤积减少,海岸线被侵蚀后退。

(向陆地退缩)2、海岸带:陆地与海洋的交界地带,是海岸线向陆、海两侧扩展一定宽度的带型区域。

我国习惯上海岸带的划分:把从海岸线算起,向陆域延伸10千米,向海域延伸10-15米等深线的区域。

3、海岸类型:海岸带海岸线高潮水位 低潮水位狭义海岸带潮上带潮间带 水下岸坡海岸线 广义海岸带建港+观光旅游海滨浴场晒盐+海水养殖保护海岸4、影响因素:河流;风;风暴潮;海水(潮汐、洋流、波浪),地壳运动与海平面升降。

5、河口三角洲的形成条件:(1)河流挟带大量的泥沙。

(物质条件))(2)泥沙沉积。

①河流动力减弱,流速变缓。

如:河口地势低平、海潮的顶托等;②入海口的海底坡度平缓;③入海口的潮差小,潮流的搬运能力弱。

(3)内力作用(地壳的升降)。

一、海底的地形。

1、海底地形的类型。

(1)大陆架:从低潮线起向海洋延伸至坡度显著增大的地方为止;深度小于200米;坡度缓;光照、营养物质和海洋生物丰富。

(2)大陆坡:大陆架向外延伸的部分;200m-4000m;坡陡,水深。

(3)岛弧:大陆边缘与洋盆的过渡地带,分布于大陆坡的前缘,弧形分布。

(4)海沟:岛弧的外缘;一般是大陆坡与洋盆的分界线;水深超过6000米;剖面呈“V”形;(5)洋盆:海沟与洋中脊之间;4000m-6000m ;深度大,地壳活动相对稳定,地形平坦。

(6)洋中脊:大洋中心;中轴为裂谷;生长边界;形成海岭。

2、海底地形的成因。

(1)海沟、岛弧和海岸山脉的形成:大陆板块与大洋板块碰撞挤压(消亡边界),大洋板块向大陆板块俯冲,带动洋底下倾、陷落,在大洋板块的前沿形成海沟;大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

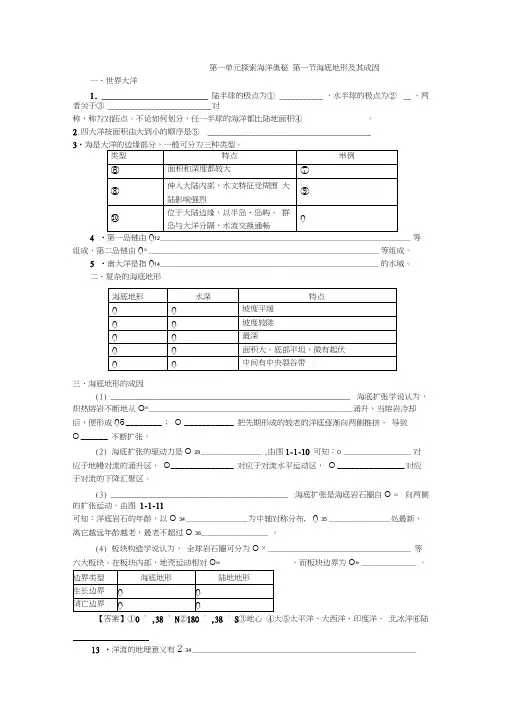

第一单元探索海洋奥秘第一节海底地形及其成因一、世界大洋1.________________________ 陆半球的极点为① ___________ ,水半球的极点为② __ ,两者关于③ __________________________ 对称,称为对跖点。

不论如何划分,任一半球的海洋都比陆地面积④。

2.四大洋按面积由大到小的顺序是⑤ _________________________________________34•第一岛链由012 ______________________________________________________________________________________ 等组成,第二岛链由013 _______________________________________________________________________________ 等组成。

5•南大洋是指014 ___________________________________________________________________________ 的水域。

二、复杂的海底地形三、海底地形的成因(1)______________________________________________________ 海底扩张学说认为,炽热熔岩不断地从O25______________________________________________________________________ 涌升,当熔岩冷却后,便形成05 ________ ;O ___________ 把先期形成的较老的洋底逐渐向两侧推挤,导致O ______ 不断扩张。

(2)海底扩张的驱动力是O 29 _____________________ ,由图1-1-10 可知:O _______________________ 对应于地幔对流的涌升区,O ______________ 对应于对流水平运动区,O _______________ 对应于对流的下降汇聚区。

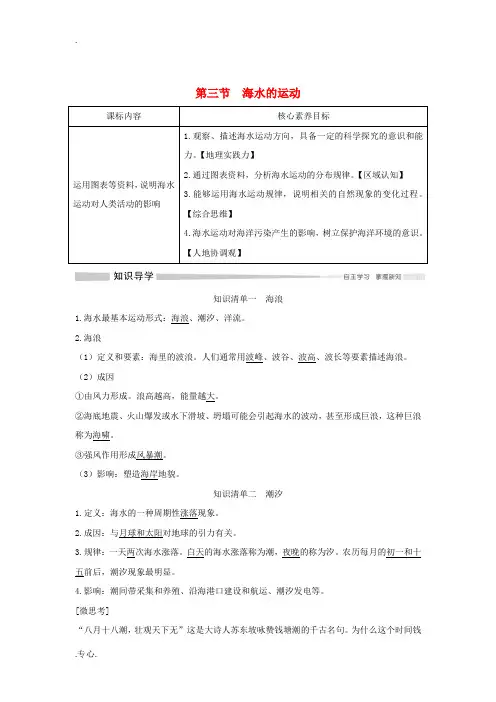

第三节海水的运动课标内容核心素养目标运用图表等资料,说明海水运动对人类活动的影响1.观察、描述海水运动方向,具备一定的科学探究的意识和能力。

【地理实践力】2.通过图表资料,分析海水运动的分布规律。

【区域认知】3.能够运用海水运动规律,说明相关的自然现象的变化过程。

【综合思维】4.海水运动对海洋污染产生的影响,树立保护海洋环境的意识。

【人地协调观】知识清单一海浪1.海水最基本运动形式:海浪、潮汐、洋流。

2.海浪(1)定义和要素:海里的波浪。

人们通常用波峰、波谷、波高、波长等要素描述海浪。

(2)成因①由风力形成。

浪高越高,能量越大。

②海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,甚至形成巨浪,这种巨浪称为海啸。

③强风作用形成风暴潮。

(3)影响:塑造海岸地貌。

知识清单二潮汐1.定义:海水的一种周期性涨落现象。

2.成因:与月球和太阳对地球的引力有关。

3.规律:一天两次海水涨落。

白天的海水涨落称为潮,夜晚的称为汐。

农历每月的初一和十五前后,潮汐现象最明显。

4.影响:潮间带采集和养殖、沿海港口建设和航运、潮汐发电等。

[微思考]“八月十八潮,壮观天下无”这是大诗人苏东坡咏赞钱塘潮的千古名句。

为什么这个时间钱塘潮潮涌最大?提示农历八月十六日至十八日,太阳、月球、地球几乎在一直线上,所以海水受到的引潮力最大。

知识清单三洋流1.定义:海水常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动。

2.分类(1)暖流:从水温高的海域流向水温低的海域。

(2)寒流:从水温低的海域流向水温高的海域。

3.影响(1)影响海洋生物资源和渔场的分布。

寒暖流交汇处易形成渔场(2)影响海洋航行。

(3)影响海洋污染。

[拓展延伸]秘鲁沿岸的上升流秘鲁地处南半球大陆西岸,盛行东南信风(离岸风),不断吹拂表层海水流向西北,底层海水上泛形成上升流,营养盐类上泛,形成世界著名的大渔场。

海啸就是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪,呼啸的海浪水墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。

第三节海洋生物资源及其分布海洋生物资源指海洋中蕴藏的经济动物和植物的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。

又称海洋水产资源、海洋渔业资源或海洋水产资源。

一、海洋生物资源分类又称海洋水产资源。

指海洋中蕴藏的经济动物和植物的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。

其特点是通过生物个体种和种下群的繁殖、发育、生长和新老替代,使资源不断更新,种群不断补充,并通过一定的自我调节能力达到数量相对稳定。

海洋生物资源按种类分为:①海洋鱼类资源,占世界海洋渔获量的88%。

其中以中上层鱼类为多,约占海洋渔获量的70%,主要有鳀科、鲱科,鲭科、鲹科、竹刀鱼科、胡瓜鱼科和金枪鱼科等。

底层鱼以鳕产量最大,次为鲆、鲽类。

经济鱼类中,年渔获量超过100万吨的有:狭鳕(明太鱼)、大西洋鳕、毛鳞鱼、远东沙瑙鱼、美洲沙瑙鱼、鲐、智利竹荚鱼、秘鲁鳀、沙丁鱼和大西洋鲱等10种;②海洋软体动物资源,占世界海洋渔获量的7%,包括头足类(枪乌贼、乌贼、章鱼),双壳类(如牡蛎、扇贝、贻贝)及各种蛤类等;③海洋甲壳类动物资源,约占世界海洋渔获量的5%,以对虾类(如对虾、新对虾、鹰爪虾)和其它泳虾类(如褐虾、长额虾科)为主,并有蟹类、南极磷虾等;④海洋哺乳类动物,包括鲸目(各类鲸及海豚)、海牛目(儒艮、海牛)、鳍脚目(海豹、海象、海狮)及食肉目(海獭)等。

其皮可制革、肉可食用,脂肪可提炼工业用油。

其中鲸类年捕获量约2万头;⑤海洋植物,以各类海藻为主,主要有硅藻、红藻、蓝藻、褐藻、甲藻和绿藻等11门,其中近百种可食用,还可从中提取藻胶等多种化合物。

当前世界海洋生物资源利用很不充分,捕捞对象仅限于少数几种,而大型海洋无脊椎动物、多种海藻及南极磷虾等资源均未很好开发利用;捕捞范围集中于沿岸地带,仅占世界海洋总面积7.4%的大陆架水域,却占世界海洋渔获量的90%以上。

据估计,海洋中有机物平均单产为50克碳/米2·年,每年有200亿吨碳转化为植物;海洋每年可提供鱼产品约2亿吨,迄今仅利用1/3左右。

《海洋生物资源》讲义一、海洋生物资源的概述海洋,这个占据了地球表面约 71%的广阔领域,是一个充满神秘和无限可能的生命宝库。

海洋生物资源,简单来说,就是海洋中各种有生命的物质,包括海洋动物、植物和微生物等。

海洋生物资源具有极其丰富的种类和巨大的数量。

从微小的浮游生物到庞大的鲸鱼,从五彩斑斓的珊瑚到形态各异的海草,从肉眼看不见的细菌到复杂的多细胞生物,海洋中的生物种类繁多,令人叹为观止。

这些生物资源不仅在数量上庞大,而且在生态系统中扮演着至关重要的角色。

它们相互依存、相互制约,共同构成了一个复杂而又稳定的海洋生态系统。

二、海洋动物资源海洋中的动物资源丰富多样,其中鱼类是最为人们所熟悉和重要的一类。

据估计,全球海洋中的鱼类约有两万多种,它们形态各异,生活习性也各不相同。

有些鱼类,如金枪鱼、鳕鱼等,是人类重要的食用鱼类。

这些鱼类不仅味道鲜美,而且富含蛋白质、维生素和矿物质等营养成分,对人类的健康有着重要的意义。

除了食用价值,一些海洋动物还具有很高的药用价值。

例如,海马、海参等,在传统医学中被认为具有滋补身体、治疗疾病的功效。

然而,随着人类活动的不断加剧,海洋动物资源面临着巨大的威胁。

过度捕捞、海洋污染、栖息地破坏等问题,导致许多海洋动物的数量急剧减少,甚至濒临灭绝。

例如,白鳍豚、中华鲟等珍稀物种,如今已经处于极度濒危的状态。

三、海洋植物资源海洋中的植物资源主要包括海藻和海草两大类。

海藻是海洋中最常见的植物之一,它们种类繁多,如海带、紫菜、裙带菜等。

海藻不仅是海洋生态系统中的初级生产者,为其他生物提供食物和氧气,而且在食品、医药、化工等领域也有着广泛的应用。

海草则是另一种重要的海洋植物,它们生长在浅海区域,形成了独特的海草床生态系统。

海草床不仅为许多海洋生物提供了栖息地和食物来源,而且对于维护海洋生态平衡、净化海水等方面也有着重要的作用。

但是,由于人类活动的影响,如填海造陆、污水排放等,海洋植物资源也面临着严峻的挑战。

第三节海水的运动课程标准运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响。

学习目标1.理解海浪、潮汐、洋流的概念及分类。

2.联系生产生活实际,说明海水运动对人类活动的影响。

一、海浪1.概念:海浪就是海里的波浪。

2.类型(1)风浪:是最常见的一种海浪,由风力形成。

浪高越高,能量越大。

(2)海啸:海底地震、火山爆发或水下滑坡、坍塌可能会引起海水的波动,甚至形成巨浪,这种巨浪称为海啸。

(3)风暴潮:在强风等作用下,近岸地区海面水位急剧升降,称为风暴潮。

3.对人类活动的影响影响举例或说明人们在海滨和海上活动需要密切关注海浪预报,选择适宜活动的海浪条件①冲浪运动需要较高的浪高来增加挑战性;②捕捞、勘探、航行等海上活动应避开大的海浪海啸和风暴潮能量巨大,往往给沿岸地区带来灾难性后果对船只航行、海上勘探等活动不利,毁坏沿海建筑等海浪是塑造海岸地貌的主要动力①塑造各种海岸地貌,如海蚀崖、海蚀柱等;②人们通过工程和生物措施来减缓海浪对海岸的侵蚀,如修建海堤、种植海岸防护林等波浪是重要的海洋能源波浪能具有分布范围广等优点,是可再生的清洁能源;但波浪能不稳定,开发难度大二、潮汐1.概念:潮汐是海水的一种周期性涨落现象,它的成因与月球和太阳对地球的引力有关。

一天中海水涨落两次,白天的海水涨落称为潮,夜晚的海水涨落称为汐,合称潮汐。

2.对人类活动的影响:人们在海边的许多活动,如潮间带采集和养殖、沿海港口建设和航运、潮汐发电等,都需要充分认识并利用潮汐规律。

三、洋流1.概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动,叫作洋流。

2.分类:按海水温度,可以将洋流分为暖流和寒流。

(1)暖流:从水温高的海域流向水温低的海域的洋流。

(2)寒流:从水温低的海域流向水温高的海域的洋流。

3.对地理环境的影响(1)影响海洋生物资源和渔场的分布:寒暖流交汇的海域,易于形成大的渔场。

(2)影响海洋航行:顺洋流航行可以节约燃料,加快航行速度;洋流从极地地区挟带冰山向较低纬度漂移,给海上航运造成较大威胁。

海洋生物的生物地理分布海洋是地球上最大的生物圈,拥有丰富多样的生物。

海洋生物的分布不仅受到环境因素的影响,也与地理位置相关。

本文将探讨海洋生物的生物地理分布,并介绍几种典型的海洋生物。

一、热带海洋生物的分布热带海洋生物分布在赤道附近的热带海域,这里的水温较高,拥有丰富的光照和营养物质。

这些条件使得热带海洋生物多样性极高。

例如,珊瑚礁是热带海洋生态系统的代表,拥有丰富的珊瑚和其他海洋生物,如彩色鱼类、海葵等。

此外,热带地区还有庞大的浮游生物群落,包括浮游植物和浮游动物。

二、极地海洋生物的分布极地海洋生物分布在北冰洋和南冰洋的极地海域,这里的水温极低,而且长期被冰覆盖。

极地海洋生物需要适应极端寒冷的环境。

例如,北极地区的海豹、北极熊和企鹅等是适应寒冷环境的代表性物种。

此外,极地海洋中还有丰富的浮游生物,如甲壳类动物和浮游植物,它们是极地食物链的重要组成部分。

三、深海生物的分布深海是指海水深度达到200米以上的海域,深海生物分布在这片黑暗且高压的环境中。

由于深海缺乏光线,深海生物通常没有视觉器官,而依靠其他感应机制生存。

深海生物的外形奇特且独特,有些生物甚至发光。

深海底部还有许多热液喷口,为深海生物提供了稳定的温度和丰富的化学物质。

典型的深海生物有深海鱼类、巨型乌贼和深海珊瑚等。

四、沿岸海洋生物的分布沿岸海洋生物分布在靠近大陆边缘的海域,这里的水温和盐度变化相对较小,也受到陆地物质的输入影响。

沿岸海洋生物的种类丰富多样,其中包括大量的浅水鱼类、软体动物和海草等。

例如,沿岸海洋生物中的底栖动物如牡蛎、螃蟹等,以及鸟类和海豚等都与沿岸环境密切相关。

总结起来,海洋生物的生物地理分布与环境因素和地理位置密切相关。

热带海洋生物分布在温暖的热带海域,极地海洋生物适应寒冷的极地环境,深海生物生活在黑暗且高压的深海,而沿岸海洋生物分布在靠近陆地的海域。

这些生物之间的分布差异反映了它们对特定环境的适应能力,也为我们进一步了解海洋生物提供了重要的线索。

第三节海洋空间资源开发与国家安全一、海洋空间资源开发读海洋资源与开发利用示意图,完成下列问题。

1.海洋空间资源的重要性及早期开发重要性人类赖以生存和发展的第二空间,缓解沿海地区人地矛盾、开发海洋资源、扩展人类生存空间早期开发利用海岸和近海的渔盐之利和舟楫之便2.海洋环境与生态的复杂性和特殊性(连线)3.现代海洋空间开发方向:向深海及海底延伸。

二、海洋空间资源开发对国家资源安全的影响拓展国土空间拓展人们的生产和生活空间,缓解陆上特别是沿海地区土地资源紧张的局面获取更多资源海洋生物资源、海水化学资源、海洋石油天然气及其他矿产资源储存危险性资源水温低且变化平缓、压力稳定的海底利于储存易燃、有毒、有放射性的资源。

既节省陆上土地资源,又可以减少对陆上环境的潜在威胁三、海洋空间资源开发对国家海洋国土安全的影响1.何谓海洋国土?提示:指在国家主权管辖下的特定的海域及其上空和底土,不仅包括一国的内水和领海,而且还包括该国管辖的专属经济区和大陆架,是内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架等所有管辖海域的总称。

2.海洋国土开发有何意义?提示:①海洋国土是国土的重要组成部分。

②开发和利用海洋空间资源具有重要的战略意义。

3.你知道海洋空间资源开发面临的安全问题和处理原则吗?提示:问题:随着各国对海洋空间资源开发和利用范围的扩大,相关国家之间产生海洋利益争端的概率也相应增加。

原则:在《联合国海洋法公约》和相关法律的框架下,相关国家通过对话协商和平处理。

命题视角海洋空间资源开发利用对海洋国土安全的影响演绎法学习一、海岸带的开发利用1.海洋空间开发利用主要方式(1)海洋空间开发利用的特点及原因特点高投资、高技术难度、高风险原因要能抗御多变的海洋气象状况和海水运动,要能适应深海黑暗、高压、低温、缺氧的环境;要能抵抗海水的腐蚀和海冰的破坏(2)海洋空间开发利用主要方式的比较对比项交通运输围海填海造地海底储藏形式海港码头、运输船舶、海上航道围海造地、填海造陆废弃物处理场利用空间海洋上、海底、海面浅海海底优点连续性、广阔性—广阔、温度低且变化平稳、远离居民区、缺氧发展趋势大型化、专业化、大吨位、速度快、续航强人工岛、海上人工码头、工厂和作业平台海底仓库意义扩大了活动的范围扩大了居住和生产空间扩大了物品的储藏空间2.海洋资源的开发利用(1)海水资源(2)海水化学资源和生物资源(3)海底矿产资源二、海洋空间资源开发利用对海洋国土安全的影响1.海洋权益的划分济区养护、管理海床上覆水域及其底土自然资源等主权权力,其他国家享有航行、飞越、铺设海底电缆管道等自由。

第三节海洋生物资源及其分布海洋生物资源指海洋中蕴藏的经济动物和植物的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。

又称海洋水产资源、海洋渔业资源或海洋水产资源。

一、海洋生物资源分类又称海洋水产资源。

指海洋中蕴藏的经济动物和植物的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。

其特点是通过生物个体种和种下群的繁殖、发育、生长和新老替代,使资源不断更新,种群不断补充,并通过一定的自我调节能力达到数量相对稳定。

海洋生物资源按种类分为:①海洋鱼类资源,占世界海洋渔获量的88%。

其中以中上层鱼类为多,约占海洋渔获量的70%,主要有鳀科、鲱科,鲭科、鲹科、竹刀鱼科、胡瓜鱼科和金枪鱼科等。

底层鱼以鳕产量最大,次为鲆、鲽类。

经济鱼类中,年渔获量超过100万吨的有:狭鳕(明太鱼)、大西洋鳕、毛鳞鱼、远东沙瑙鱼、美洲沙瑙鱼、鲐、智利竹荚鱼、秘鲁鳀、沙丁鱼和大西洋鲱等10种;②海洋软体动物资源,占世界海洋渔获量的7%,包括头足类(枪乌贼、乌贼、章鱼),双壳类(如牡蛎、扇贝、贻贝)及各种蛤类等;③海洋甲壳类动物资源,约占世界海洋渔获量的5%,以对虾类(如对虾、新对虾、鹰爪虾)和其它泳虾类(如褐虾、长额虾科)为主,并有蟹类、南极磷虾等;④海洋哺乳类动物,包括鲸目(各类鲸及海豚)、海牛目(儒艮、海牛)、鳍脚目(海豹、海象、海狮)及食肉目(海獭)等。

其皮可制革、肉可食用,脂肪可提炼工业用油。

其中鲸类年捕获量约2万头;⑤海洋植物,以各类海藻为主,主要有硅藻、红藻、蓝藻、褐藻、甲藻和绿藻等11门,其中近百种可食用,还可从中提取藻胶等多种化合物。

当前世界海洋生物资源利用很不充分,捕捞对象仅限于少数几种,而大型海洋无脊椎动物、多种海藻及南极磷虾等资源均未很好开发利用;捕捞范围集中于沿岸地带,仅占世界海洋总面积7.4%的大陆架水域,却占世界海洋渔获量的90%以上。

据估计,海洋中有机物平均单产为50克碳/米2·年,每年有200亿吨碳转化为植物;海洋每年可提供鱼产品约2亿吨,迄今仅利用1/3左右。

海洋生物资源进一步开发利用的途径为一开发远洋(如南大洋)和深海的鱼类及大型无脊椎动物,首先是水深200~2000米及更深处的资源。

二开发海洋食物链级次较低的种类,如南极磷虾资源。

三大力发展大陆架水域的海水养殖和增殖业(如放养鱼、贝类和虾等),实现海洋水产生产农牧化。

(毛汉英)1、海洋动物资源1)鱼类资源分类:它是海洋生物资源中最重要的一类,如1981年世界海洋渔业捕获量为6670万吨,鱼类为5757万吨,占 89%。

①依层次分:鱼类中以中上层种类为多,占鱼类捕获总量的70%左右。

主要是鳀科(Engraulidae)、鲱科(Clupeidae)、鲭科(Scombridae)、鲹科(Carangidae)、竹刀鱼科(Scomberesocidae)、胡瓜鱼科(Osmeridae)和金枪鱼科(Thunnidae)等的种类;底层鱼中,产量最大的是鳕科 (Gadidae),其次是鲆鲽类。

经济鱼类中年产量超过100万吨的约10种。

这10种中,除狭鳕(明太鱼;Theragra chalcogramma)、大西洋鳕(Gadus morhua)为底层或近底层种外,其余8种都是上层鱼类,它们是远东沙瑙鱼(Sardinops melanosticta)、沙瑙鱼(S.sagax)、毛鳞鱼(Mallotus villosus)、鲐(Pneumatophorus japonicus)、智利竹?鱼(Trachu-rus murphi)、秘鲁鳀(Engraulis rigens)、沙丁鱼(Sardina pilchardus)、大西洋鲱(Clupea hareugus)。

在1981年,这10种鱼的产量占海洋鱼类产量的三分之一,可见它们在渔业上的重要地位。

②从捕获鱼类的食物对象划分:以食海洋浮游生物的鱼类比例最大,约占75%(其中食浮游植物的鱼类约占19%);食海洋游泳生物的鱼类约占20%;食海洋底栖生物的鱼类约占4%;剩下的1%则食各种类群的生物。

海洋鱼类资源由于管理不当、利用不合理,有许多种的产量已出现明显的下降趋势,如狭鳕、大西洋鳕、大西洋毛鳞鱼、太平洋的鲐鱼和秘鲁鳀等。

这说明世界传统鱼类的资源开发已经比较充分,有些种的开发已经过度,遭受到不同程度的破坏。

因此,要扩大鱼获量寄希望于发现和开发远洋、深海的鱼类资源。

2)、软体动物资源是鱼类以外最重要的海洋动物资源。

据不完全统计,1981年世界海洋软体动物资源采捕量约为469万吨,占海洋渔业捕获量的7.0%。

其中头足类(枪乌贼、乌贼和章鱼)的年产量约为130~150 万吨。

头足类在大洋中(甚至近海区)常有极大的数量,能够形成良好的渔场。

但因对其种群结构及栖息移动规律了解较少,资源尚未很好开发利用,仍有较大潜力。

自70年代后期以来,双壳类的产量增长很快,仅牡蛎、扇贝、贻贝的年总产量就约200万吨,各种蛤类约120万吨。

3)、甲壳动物资源1981年其产量为 310万吨,在海洋渔业捕获量中仅占5%。

但在经济上很重要,特别是对虾类(主要是对虾、新对虾、鹰爪虾等属)和其他游泳虾类(主要是褐虾和长额虾科),1980年的产量已达170万吨,比1976年的130万吨,增长三分之一。

蟹类产量也稳步增长,1975年约为40万吨,1981年已超过80万吨。

南极磷虾(Euphausia superba)为主的浮游甲壳类每年约产45万吨,可望有大的增长。

虾、蟹的市场价格超过鱼类的很多倍,是目前颇受重视的一个类群。

由于它们的寿命短,再生力强,因而已成为人工增养殖的对象。

4)、哺乳类动物包括鲸目(各类鲸及海豚)、海牛目(儒艮、海牛)、鳍脚目(海豹、海象、海狮)及食肉目(海獭)等。

其皮可制革、肉可食用,脂肪可提炼工业用油。

其中鲸类年捕获量约2万头,也是不可忽视的海洋生物资源。

但已捕捞过度,破坏严重。

2、海洋植物资源以各类海藻为主,主要有硅藻、红藻、蓝藻、褐藻、甲藻和绿藻等11门,其中近百种可食用,还可从中提取藻胶等多种化合物。

当前世界海洋生物资源利用很不充分,捕捞对象仅限于少数几种,而大型海洋无脊椎动物、多种海藻及南极磷虾等资源均未很好开发利用;捕捞范围集中于沿岸地带,仅占世界海洋总面积7.4%的大陆架水域,却占世界海洋渔获量的90%以上。

据估计,海洋中有机物平均单产为50克碳/米2·年,每年有200亿吨碳转化为植物;海洋每年可提供鱼产品约2亿吨,迄今仅利用1/3左右。

海洋生物资源进一步开发利用的途径为一开发远洋(如南大洋)和深海的鱼类及大型无脊椎动物,首先是水深200~2000米及更深处的资源。

二开发海洋食物链级次较低的种类,如南极磷虾资源。

三大力发展大陆架水域的海水养殖和增殖业(如放养鱼、贝类和虾等),实现海洋水产生产农牧化。

中国海洋捕捞业历史悠久,但直到20世纪40年代,全国水产量每年只有50多万吨。

50年代有了较大提高,达200万吨,60年代超过200万吨,70年代增到350多万吨,但质量下降。

渤海、黄海、东海的许多传统性捕捞对象(如真鲷、小黄鱼、大黄鱼、鳓鱼、鳕鱼、鲆鲽类等)资源已严重衰落,出现了与世界各海域传统渔场类似的情况。

二、海洋生物资源的特点与资源量海洋是生命的摇蓝。

从第一个有生命力细胞诞生至今,仍有20多万种生物生活在海洋中,其中海洋植物约10万种,海洋动物约16万种。

从低等植物到高等植物,植食动物到肉食动物,加上海洋微生物,构成了一个特殊的海洋生态系统,蕴藏着巨大的生物资源。

据估计,全球海洋浮游生物的年生产量(鲜重)为5000亿吨,在不破坏生态平衡的情况下,每年可向人类提供300亿人食用的水产品,这是一座极其诱人的人类未来食品库。

1、具有一定的自发调节能力海洋生物资源与海水化学资源、海洋动力资源和大多数海底矿产资源不同,其主要特点是通过生物个体和种下群(Subpopulation)的繁殖、发育、生长和新老替代,使资源不断更新,种群不断获得补充,并通过一定的自我调节能力而达到数量上的相对稳定。

在有利条件下,种群数量能迅速扩大;在不利条件下(包括不合理的捕捞),种群数量会急剧下降,资源趋于衰落。

因为它是通过活的动植物体来繁殖发育,使资源以更新和补充,具有一定的自发调节能力,是一个动态的平衡过程。

但是一旦其生态系统平衡遭到破坏,就意味着海洋生物资源的破坏。

2、海洋植物是维持整个海洋生命的基础藻类在海洋生物资源中占有特殊的重要地位。

它能够自力更生的进行光合作用,产生大量的有机物质,为海洋动物提供充足的食物。

同时,它在光合作用中还释放大量的氧气,总产量可达360亿吨(占地球大气含氧量的70%),为海洋动物甚至陆上生物提供必不可少的氧气。

到这里,还不能不提到一点的是,它是在最初地球大气转变为现代大气中的“功臣”,有了它们,才有了现代生机勃勃的生物界。

所以,海洋植物是维持整个海洋生命的基础,是坚固的“金字塔基”。

它们主要包括在水中随波逐流的浮游藻类和海底生长的大型藻类。

前者如硅藻、绿藻等,它们个体微小,而形状各异,如圆形、方形、三角形、针形等。

若仅从外表看上去,你绝想不到它们竟然是活生生的植物。

大型藻类有人们熟悉的紫菜、海带等。

它们在海底构成“海底农场”,有森林,又有草原。

有一种巨藻,堪称世界植物之最,从几十米,至上百米,最高可达500米高,重达180多公斤,生长速度之快,一年可长50余米,而且它的年龄可长达12年之久。

海藻在工业、农业、食品及药用方面有很重要的价值,除食用外,可从中提取褐藻胶、琼脂、甘露醇、碘等,可作为一种新的生物能源。

3、人类食物的主要来源,鱼、虾、蟹海洋生物中最重要、最活泼的当属动物资源,其中有1.5-4万种鱼类,对虾等壳类2万多种,贝壳等软体动物8万多种,还有鲸、海参、海豹、海象、海鸟等,构成了生机盎然的海洋世界,也构成了经济效益很好的海洋水产业,其中鱼类是水产品的主体,也最重要。

目前,全世界从海洋中捕捞的6000万吨水产品中,90%是鱼类,其余为鲸类、甲壳类和软体动物等。

鱼类种类较多,可供食用的就有1500多种。

鱼类可谓全身是宝,营养经济价值很高,含有大量的蛋白质,味道鲜美。

据说,吃鱼可使人大脑聪明,还有的具有医疗价值和作为精细化工业的贵重原料。

在水产上,鱼、虾、蟹总是相提并论的,它们不仅是席上珍馐,而且可从它们的甲壳中提取许多有用的东西——甲壳质,在工业上用途很广。

其中生长在南极的一种磷虾被誉为“21世纪的流行食品”因为它有着极为惊人的资源量和很高的营养价值,在南极是鲸类吞食的对象,小小磷虾喂巨鲸,这也是一种奇闻吧。

4、有较高的经济价值贝类种类繁多,遍布于各个海区,又比较容易找到,所以在过去,人们早已开始捕获它们,其中比较有经济价值的是鲍鱼、贻贝、扇贝、蛏子、牡蛎、乌贼、章鱼、鱿鱼等。