临汾概况

- 格式:doc

- 大小:238.50 KB

- 文档页数:18

临汾市情简介临汾市位于山西省西南部,黄河中游,全市总面积20275平方公里。

全市辖2市1区14县及临汾、侯马2个经济技术开发区,总人口415万人。

临汾历史悠久,古为帝尧之都,是中华民族的发祥地之一,有华夏文明之嫡脉,是三晋文化之源头。

这里有各级文物保护单位3000余家,其中国家级28处,省级67处。

临汾市矿产资源丰富,能源工业发展潜力巨大。

目前我市已探明的矿种有38种,其中燃料矿产2种、金属矿产12种、非金属矿产24种,矿产资源综合优势度0.73,位居全省第二位。

其中煤炭资源储藏面积首屈一指,达到1.54万平方公里,总储量960亿吨,主要煤种有主焦煤、气肥煤、贫煤、瘦煤、无烟煤等,乡宁主焦煤为全国三大主焦煤基地之一。

铁矿是我市第二大矿产资源,总储量4.2亿吨。

2006年全市全社会原煤产量5593万吨,占全省近十分之一;焦炭产量2432万吨,占全省1/4;生铁产量1326万吨,占全省37%;钢产量488万吨,占全省近1/4。

同时煤化工、精细化工、生物制药、旅游等新兴产业也初具规模。

临汾交通通信便利,同蒲铁路贯穿南北,侯西、侯月铁路横穿东西,大运高速公路、国道108线、209线、309线、霍侯一级公路以及即将建成的晋韩高速公路纵贯全市,2006年底全市公路通车里程达12884公里。

邮电通信迅速发展,2006年全市电话交换机容量达125.7万门,移动电话用户120万部。

2007年,在市委、市政府的正确领导下,按照科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的要求,全市紧紧围绕“中部领先、进军百强”的奋斗目标,锐意进取,奋力拼搏,经济和社会发展取得新的进步。

经济持续快速增长,社会事业全面发展,科学技术长足进步,资源环境得到保护,人民生活水平稳步提高,全市“十一五”发展实现良好开局。

临汾在发展,临汾在开放。

临汾人民正在围绕“中部领先、进军百强”的总目标,突出科学发展、改革创新、统筹协调、和谐共进四大主题,紧扣“做大、做强、做优、做新、做活、做实”六大环节,大力推进由资源大市向工业强市、由粗放型增长向集约型增长、由直线经济模式向循环经济模式、由倚重经济增长向全面协调可持续发展四个转变。

山西临汾简介自然概况临汾地处山西省西南部,黄河中游。

最东段在安泽县良马乡西坡以东,最西段在永和县南庄乡咀头附近,最南段在翼城县大河乡关家窑以南的中条山主峰舜王坪脚下,最北段在永和县坡头乡白家崖附近。

南北最大纵距 170 多公里,东西最大横距约 200 公里,全市总面积 20275 平方公里,占全省 13% 。

临汾“南通秦蜀 , 北达幽并 , 东临雷霍 , 西控河汾” , 整个地区大致呈不规则的梯形 , 东倚巍巍太岳与长治晋城为邻 , 西隔滔滔黄河与陕西相望 , 北起韩信岭与晋中、吕梁地区毗邻 , 南与运城接壤。

因其地理位置重要 , 自古为兵家必争之地。

临汾市境内具有山地、盆地、丘陵等多种地貌类型。

山地丘陵面积约占全市总面积的 80%, 地表破碎 , 地势起伏 , 高低悬殊。

最高的太岳山霍山主峰 , 海拔 2346 . 8 米 , 最低处是乡宁县的师家滩,海拔 385 . 1 米。

临汾盆地纵贯全市中部 , 把整体隆起的高原分为东西两部分山地。

东部由北向南有太岳山、中条山 , 西部是吕梁山脉 , 海拔多在 1000 米以上 , 与临汾断陷盆地界线分明 , 全市主体轮廓呈“凹”字型分布。

全市共有大小河流 200 余条 , 均属黄河水系。

流域面积在 1000 平方公里以上的有黄河干流汾河和沁河。

其余较大的有昕水河、鄂河、浍河和清水河等。

黄河中游的主要支流汾河横贯全市中部 , 流域面积 10286 平方公里 , 是本区第一大河流。

黄河干流位于本区西侧 , 为晋秦天然分界线 , 全长 174 公里 , 流域面积 7739 平方公里。

沁河是本区含沙量最小的河系 , 全长 95 公里 , 总流域面积 2288 平方公里。

临汾市地处半干旱半湿润季风气候区 , 属温带大陆性气候 , 四季分明 ,雨热同期。

但由于受地形影响 , 山区平川气候差异较大 , 气候特征迥异。

临汾市气温的一般特点是冬寒夏热。

气温的年较差和日较差均大。

山西省临汾市建筑环境概况一·地理位置临汾地处太原、郑州、西安三个省会城市连接中点,区位优势突出,交通通讯便捷。

位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭,与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。

地理坐标为35°23′~36°57′,东经110°22′~112°34′之间,南北最大纵距约170多平方公里,东西最大横距约200公里,总面积20275平方公里,占山西省13%。

因地处汾水之滨而得名,临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地。

二·地形临汾市地形轮廓大体呈“凹”字型分布,四周环山,中间平川,全境分山地、丘陵、盆地三大地形单元。

其中,平川面积占19.4%,丘陵面积51.4%,山地29.2%。

临汾盆地纵贯全市中部,将整体隆起的高原分为东西两部分山地。

东部由北向南为太岳山、中条山,西部是吕梁山脉,海拔多在1000米以上。

最高处太岳山霍山主峰,海拔2346.8米,最低处乡宁县师家滩,海拔385.1米。

境内有黄河、汾河、昕水河、沁河、浍河、鄂河、清水河7条河流和郭庄、龙祠、霍泉三大名泉。

三·气候特点临汾市地处半干旱、半湿润季风气候区,属温带大陆性气候,四季分明,雨热同期。

气温的特点是冬寒夏热,雨热同期。

全市气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,降雪稀少;春季干旱多风,秋季阴雨连绵;夏季酷热多暴雨,伏天旱雨交错。

年平均日照时数为1748.4—2512.6小时,年平均气温9.0—12.9℃,降水量420.1—550.6毫米,无霜期127—280天。

气温的年较差和日较差教大。

以2005年临汾市气候特点为例:降水正常,气温偏高,日照正常。

极端事件频发生,夏季高温日数比较多,最高气温超过了近50年极值,降水时空分布极不均。

临汾市最高气温42.3℃,极端最低气温-25.6℃。

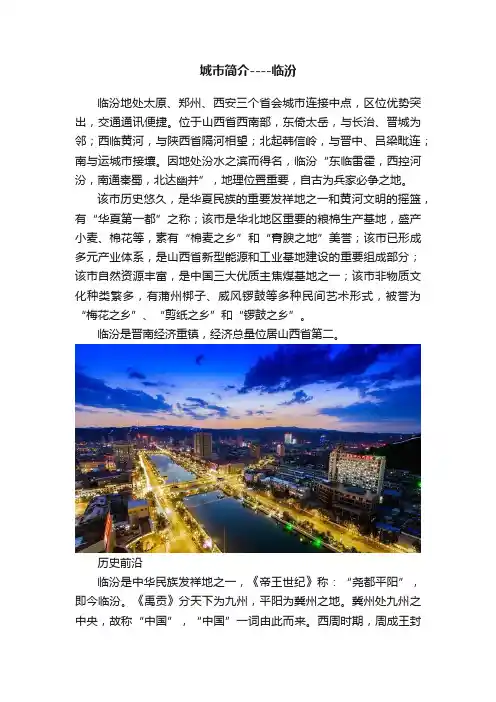

城市简介----临汾临汾地处太原、郑州、西安三个省会城市连接中点,区位优势突出,交通通讯便捷。

位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭,与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。

因地处汾水之滨而得名,临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地。

该市历史悠久,是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮,有“华夏第一都”之称;该市是华北地区重要的粮棉生产基地,盛产小麦、棉花等,素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉;该市已形成多元产业体系,是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分;该市自然资源丰富,是中国三大优质主焦煤基地之一;该市非物质文化种类繁多,有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式,被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。

临汾是晋南经济重镇,经济总量位居山西省第二。

历史前沿临汾是中华民族发祥地之一,《帝王世纪》称:“尧都平阳”,即今临汾。

《禹贡》分天下为九州,平阳为冀州之地。

冀州处九州之中央,故称“中国”,“中国”一词由此而来。

西周时期,周成王封弟叔虞于唐(今翼城),因唐境内有晋水,叔虞之子燮父“易唐为晋”。

春秋属诸侯国晋,晋文公北方称霸时,晋国的中心就在今曲沃、侯马、襄汾一带。

战国初期,韩、赵、魏“三家分晋”,韩建都平阳。

秦改分封制为郡县制,全国划为36郡,属河东郡。

西汉划全国为103郡国,属河东郡司隶部辖。

公元247年(三国魏正始八年)置平阳郡。

公元309年(西晋永嘉三年),刘渊建汉,都平阳。

北魏孝昌中置唐州。

公元583年(隋开皇三年),置临汾郡,临汾得名沿用至今。

唐实行道、府、州、县制,公元618年(武德初年)为晋州。

公元1116年(北宋政和六年),始置平阳府,辖临汾、汾西、洪洞、岳阳、乡宁、赵城、霍邑、浮山、冀氏、和川10县及隰、吉、绛3州。

元实行省、路、府(州)、县四级制,为中书省山西宣慰司晋宁路(治临汾)。

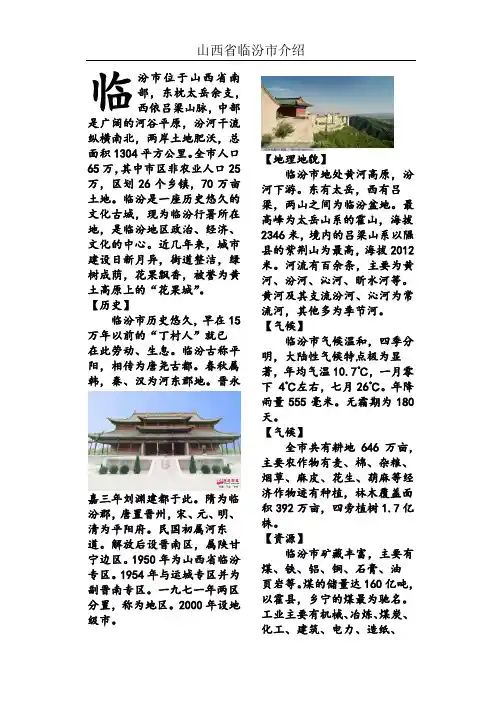

临汾市位于山西省南部,东枕太岳余支,西依吕梁山脉,中部是广阔的河谷平原,汾河干流纵横南北,两岸土地肥沃,总面积1304平方公里。

全市人口65万,其中市区非农业人口25万,区划26个乡镇,70万亩土地。

临汾是一座历史悠久的文化古城,现为临汾行署所在地,是临汾地区政治、经济、文化的中心。

近几年来,城市建设日新月异,街道整洁,绿树成荫,花果飘香,被誉为黄土高原上的“花果城”。

【历史】临汾市历史悠久,早在15万年以前的“丁村人”就已在此劳动、生息。

临汾古称平阳,相传为唐尧古都。

春秋属韩,秦、汉为河东郡地。

晋永嘉三年刘渊建都于此。

隋为临汾郡,唐置晋州,宋、元、明、清为平阳府。

民国初属河东道。

解放后设晋南区,属陕甘宁边区。

1950年为山西省临汾专区。

1954年与运城专区并为副晋南专区。

一九七一年两区分置,称为地区。

2000年设地级市。

【地理地貌】临汾市地处黄河高原,汾河下游。

东有太岳,西有吕梁,两山之间为临汾盆地。

最高峰为太岳山系的霍山,海拔2346米,境内的吕梁山系以隰县的紫荆山为最高,海拔2012 米。

河流有百余条,主要为黄河、汾河、沁河、昕水河等。

黄河及其支流汾河、沁河为常流河,其他多为季节河。

【气候】临汾市气候温和,四季分明,大陆性气候特点极为显著,年均气温10.7℃,一月零下4℃左右,七月26℃。

年降雨量555毫米。

无霜期为180天。

【气候】全市共有耕地646万亩,主要农作物有麦、棉、杂粮、烟草、麻皮、花生、葫麻等经济作物迹有种植,林木覆盖面积392万亩,四旁植树1.7亿株。

【资源】临汾市矿藏丰富,主要有煤、铁、铝、铜、石膏、油页岩等。

煤的储量达160亿吨,以霍县,乡宁的煤最为驰名。

工业主要有机械、冶炼、煤炭、化工、建筑、电力、造纸、纺织、食品等生产和加工部门。

其中规模较大的企业有临汾钢铁公司、临汾动力机械厂、霍县矿务局、候马发电厂等。

【交通】全市交通四通八达,南同蒲铁路纵贯区境南北,大运公路、临汾至平顺河口、晋城至禹门口、大宁至临猗、临汾至大宁、临汾至吉县七郎窝等干线公路和隰县石口至孝义桃红坡、霍县至石楼、襄汾至乡宁、隰县至永和、临汾至浮山等支线公路和众多的简易公路,纵横交借,创成了较完整的交通网。

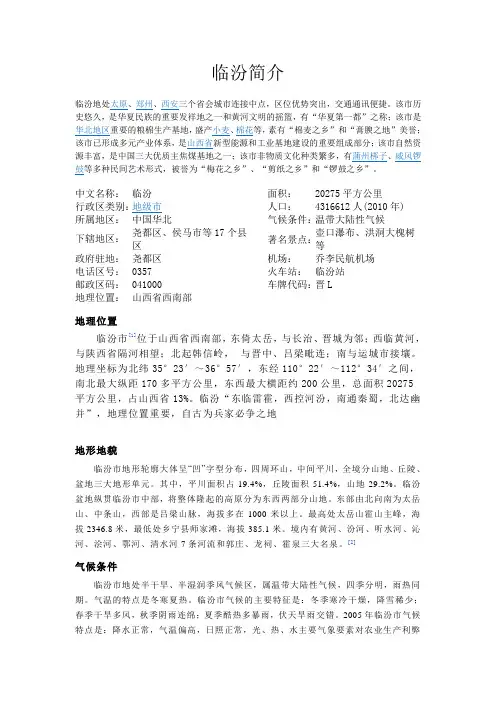

中文名称: 临汾行政区类别:地级市所属地区: 中国华北下辖地区: 尧都区、侯马市等17个县区政府驻地: 尧都区电话区号: 0357邮政区码: 041000地理位置: 山西省西南部 面积: 20275平方公里 人口: 4316612人(2010年) 气候条件: 温带大陆性气候 著名景点: 壶口瀑布、洪洞大槐树等 机场: 乔李民航机场 火车站: 临汾站 车牌代码:晋L 地理位置临汾市[1]位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭, 与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。

地理坐标为北纬35°23′~36°57′,东经110°22′~112°34′之间,南北最大纵距170多平方公里,东西最大横距约200公里,总面积20275平方公里,占山西省13%。

临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地地形地貌临汾市地形轮廓大体呈“凹”字型分布,四周环山,中间平川,全境分山地、丘陵、盆地三大地形单元。

其中,平川面积占19.4%,丘陵面积51.4%,山地29.2%。

临汾盆地纵贯临汾市中部,将整体隆起的高原分为东西两部分山地。

东部由北向南为太岳山、中条山,西部是吕梁山脉,海拔多在1000米以上。

最高处太岳山霍山主峰,海拔2346.8米,最低处乡宁县师家滩,海拔385.1米。

境内有黄河、汾河、听水河、沁河、浍河、鄂河、清水河7条河流和郭庄、龙祠、霍泉三大名泉。

[2] 气候条件临汾市地处半干旱、半湿润季风气候区,属温带大陆性气候,四季分明,雨热同期。

气温的特点是冬寒夏热。

临汾市气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,降雪稀少;春季干旱多风,秋季阴雨连绵;夏季酷热多暴雨,伏天旱雨交错。

2005年临汾市气候特点是:降水正常,气温偏高,日照正常,光、热、水主要气象要素对农业生产利弊皆有,属一般欠收年景。

极端事件频频发生:冬春连旱为困扰年度农作物生长的一大特点;夏季高温日数较多,最高气温超过了近50年极值;降水时空分布极为不均,除5月略偏多、9月特别多外,其余月份降水偏少,秋季出现连阴雨天气。

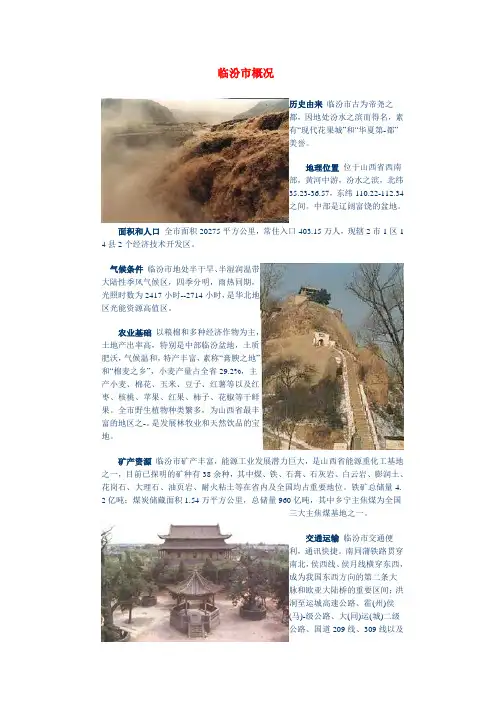

临汾市概况历史由来临汾市古为帝尧之都,因地处汾水之滨而得名,素有“现代花果城”和“华夏第-都”美誉。

地理位置位于山西省西南部,黄河中游,汾水之滨,北纬35.23-36.57,东纬110.22-112.34之间。

中部是辽阔富饶的盆地。

面积和人口全市面积20275平方公里,常住入口403.15万人,现辖2市1区14县2个经济技术开发区。

气候条件临汾市地处半干旱、半湿润温带大陆性季风气候区,四季分明,雨热同期,光照时数为2417小时--2714小时,是华北地区光能资源高值区。

农业基础以粮棉和多种经济作物为主,土地产出率高,特别是中部临汾盆地,土质肥沃,气候温和,特产丰富,素称“膏腴之地”和“棉麦之乡”,小麦产量占全省29.2%,主产小麦、棉花、玉米、豆子、红薯等以及红枣、核桃、苹果、红果、柿子、花椒等干鲜果。

全市野生植物种类繁多,为山西省最丰富的地区之-。

是发展林牧业和天然饮品的宝地。

矿产资源临汾市矿产丰富,能源工业发展潜力巨大,是山西省能源重化工基地之一,目前已探明的矿种有38余种,其中煤、铁、石膏、石灰岩、白云岩、膨润土、花岗石、大理石、油页岩、耐火粘土等在省内及全国均占重要地位。

铁矿总储量4.2亿吨;煤炭储藏面积1.54万平方公里,总储量960亿吨,其中乡宁主焦煤为全国三大主焦煤基地之一。

交通运输临汾市交通便利,通讯快捷。

南同蒲铁路贯穿南北,侯西线、侯月线横穿东西,成为我国东西方向的第二条大脉和欧亚大陆桥的重要区间;洪洞至运城高速公路、霍(州)侯(马)-级公路、大(同)运(城)二级公路、国道209线、309线以及晋(城)韩(城)公路纵横全境。

旅游资源全市现有各种文物单位2594处,其中国家级9处,省级55处。

综合经济初步形成以煤炭、焦化、机械、电力为骨干,化工、轻纺、建材、电子、食品等较全面配套的工业体系,拥有临汾钢铁公司、山西焦化集团、山西三维集团、霍州矿务局等35家大中型工业企业。

2002年,全市国内生产总值223亿元,财政总收入26亿元,社会消费品零售总额71.2亿元,农民人均纯收2465元,城镇居民入均可支配收入5160元。

【地理位置】大宁县位于山西省吕梁山南端,地理坐标为东经110°27′55″~111°0′40″,北纬36°16′40″~36°36′25″之间。

东西长50公里,南北宽38公里,总面积967平方公里。

县境北与永和县接壤,南同吉县毗连;东于蒲县、隰县为邻,西与陕西省延长县隔黄河相望。

【地形地貌】境内沟壑密布,山峦透迤,梁峁层叠,塬坡连绵。

南北高山对峙,中部昕水横贯,东高西凸,形如盆地。

有“三川十塬沟四千,周围大山包一圈”之说。

海拔最高1719米(石头山),海拔最低481米(芝麻滩),相对高差1238米。

境内从川到山形成中部河川区、南北部土石山区,东部残塬沟壑区和西部破碎残塬沟壑4种地貌单元。

土壤为地带性褐土,包括淋溶褐土、山地褐土、碳酸盐褐土、碳酸盐土性和草甸褐土5个亚类。

耕作土壤氮缺、磷少、钾有余,有机质平均含量在1%以下。

【气候特点】大宁属暖温带亚干旱气候区,气候温和,四季分明。

春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季阴雨连绵,冬季干燥寒冷。

年平均日照2466.7小时,年平均气温10.7℃,气温年较差31.8℃,年平均降水量536.9毫米,年平均无霜期212天。

【水资源】境内河道属黄河流,其中黄河流域面积967平方千米,占100%。

主要河道有一级昕水河、峪里沟、岔口河等3条,总长110千米;二级河义亭河、刁家峪河、茹古沟、河底沟等4条,总长85.2千米;三级河2条,总长22.5千米;四级河4717,条总长2641.5千米。

河流总长度2859.2千米,河网密度2.96千米/平方千米,径流总量0.49亿立方米,年排涝量0.6680亿立方米,年最大排涝量(2011年7月29日)97.9立方米/秒。

境内最大的河流为昕水河,有南北两个源头,北源发源于交口石口镇,流经冯家乡,朱家峪乡,汇入小支沟,南流经隰县城,汇入城川河,向南流经水堤乡,在午城镇与南源相汇;南源发源于蒲县东北太林乡南柏村,与北源汇合以后,西流经曲峨镇、徐家垛乡,至古镇村北汇入黄河。

介绍山西临汾的一段话山西临汾,简称“汾”,位于中国华北地区,是山西省的一个地级市。

临汾市地处黄河以南,太行山脉以北,是山西省的南大门。

临汾市总面积为20,275平方公里,辖8个县区,总人口约为380万。

临汾是一个历史悠久的文化名城,拥有丰富的历史和文化遗产。

在临汾市内有许多历史古迹,如汾河古城、晋阳湖、铁塔寺等。

其中,汾河古城是临汾市的标志性建筑,具有悠久的历史和独特的建筑风格。

这座古城建于明朝,是一座典型的山西古城,保留了许多明清时期的建筑和街道布局,给人一种穿越时空的感觉。

晋阳湖是临汾市的一片湖泊,四周山环水绕,景色优美,是临汾市的一处旅游胜地。

铁塔寺是临汾市的一座古老的寺庙,建于唐朝,拥有精美的佛像和壁画,吸引了许多信徒和游客前来参观。

临汾市的自然风光也十分优美,拥有多处自然保护区和风景名胜区。

其中,云岗石窟是临汾市的一处著名景点,被誉为“华北第一石窟”。

云岗石窟建于北魏时期,有数十个洞窟和数千尊佛像,是中国佛教艺术的瑰宝。

除了云岗石窟,临汾市还有许多其他的自然景点,如太行山、黄河壶口瀑布等,吸引了大量的游客和摄影爱好者。

临汾市是一个农业大市,拥有丰富的农产品资源。

这里的主要农作物包括小麦、玉米、大豆、烟草等。

临汾市的农产品以优质、高产、绿色、有机等特点受到国内外消费者的青睐。

同时,临汾市还是一个重要的矿产资源基地,拥有丰富的煤炭、铁矿石等矿产资源,为当地的经济发展提供了重要的支撑。

临汾市的交通便利,有多个高速公路和铁路经过。

其中,京广铁路和京昆高速公路贯穿临汾市,使得临汾市与全国各地的交通更加便捷。

此外,临汾市还拥有一个现代化的机场,航线连接了国内多个城市,方便了人们的出行。

临汾市是一个宜居宜业的城市,拥有良好的生态环境和优质的教育资源。

这里的空气质量较好,居住环境安全舒适。

临汾市的教育事业也十分发达,拥有多所大学和中学,培养了许多优秀的人才。

临汾市是一个充满历史和文化底蕴的城市,拥有丰富的自然景观和农产品资源。

我的家乡临汾的特色临汾,位于中国山西省南部,是一个有着悠久历史和独特文化的古城。

作为山西省的四大古都之一,临汾以其深厚的历史底蕴和独特的地域特色而闻名。

在这片古老的土地上,历经千年的积淀和沧桑,留下了丰富多样的非物质文化遗产,如传统曲艺、建筑风格、民俗文化等。

本文将带您一起探索临汾这座文化名城的特色。

第一部分:临汾的历史与渊源1.1 临汾的历史沿革临汾的历史可以追溯到公元前2500年左右,它是中国北方的一个重要政治、经济和文化中心。

自古以来,临汾就是鲁、秦、晋等古代王朝的重要边陲要塞之一。

在战国时期,临汾成为了赵国的都城,具有重要战略地位。

1.2 临汾的地理与气候临汾地处黄河中游平原,拥有丰富的自然资源和优越的地理位置。

气候方面,临汾属于温带大陆性气候,四季分明,春夏秋冬各具特色,为城市赋予了独特的风貌。

第二部分:临汾的建筑与文化遗产2.1 古代建筑风格临汾有着丰富的古代建筑遗产,其中最著名的就是古城墙。

临汾的古城墙建于明代,是中国现存规模最大、完整度最高的城墙之一。

它以其雄伟壮观的建筑风格和严谨的构造技术吸引了许多游客。

2.2 传统曲艺表演临汾还保留着传统的曲艺表演形式,如秧歌、豫剧等。

其中,豫剧是山西地区的传统戏曲剧种之一,深受当地人民的喜爱。

每年的春节期间,临汾市都会举办盛大的豫剧演出,吸引了许多观众。

2.3 民俗文化活动临汾的民俗文化活动非常丰富多样。

例如,每年的端午节期间,临汾市都会举办盛大的龙舟赛,吸引了众多游客和参与者。

这是一项古老而传统的水上运动,展示了临汾人民勇敢、团结和激情的一面。

第三部分:临汾的美食与特产3.1 临汾的传统美食临汾以其独特的美食文化而闻名。

当地的传统美食有烧饼、薄皮大馅、汾酒等。

其中,烧饼是临汾的特色小吃之一,它以其香脆可口而受到广大食客的喜爱。

3.2 临汾的特产临汾还以其丰富的农产品而闻名。

例如,临汾的苹果、杏子、山楂等水果都具有优质的口感和独特的风味,在国内外市场上享有盛誉。

临汾市市情及森林资源概况临汾市位于黄河中游,山西省西南部,地处东经110°23′——112°33′、北纬35°32′——36°37′之间,南北长138公里,东西宽145公里。

土地总面积20275平方公里,其中山地5992平方公里,丘陵10537平方公里,平川为3746平方公里,分别占总面积的29.6%、51.9%和18.5%。

全市辖1区2市14个县,总人口425万,其中农业人口307.5万人。

全市耕地面积785万亩,农业人口人均耕地2.6亩。

地形北高南低,最高海拔2346米,位于霍州市的霍山;最低海拔不足400米,位于乡宁县的黄河滩。

境内地域宽广,地貌多样,东部为太行山系土石山区,西部为吕梁山脉残垣沟壑区,中部为汾河冲积平川区,形成了东、西两山和中部阶地平川三大地貌类群。

境内河流均属黄河水系,分为沁河、汾河、昕水河三大流域,河川径流量为13.253亿立方米。

其中流域长度大于50公里,流域面积大于100平方公里的河流有浍河、昕水河、芝河、清水河、鄂河、洪安河、洪驿河、蔺河、泗河等。

有霍州郭庄泉、尧都龙祠泉、洪洞广胜泉三大泉源可供工农业用水,全市水资源储量8.379亿立方米。

气候属暖温带大陆性气候,受季风影响明显,全年四季分明,气温变化较大,各县市年均气温在8.6——12.6℃之间,日平均气温>10℃期间积温在3024——4265°之间,极端最高气温42℃,最低-25.6℃,平均无霜期125——191天。

年降水量在时段和区域上分配极不均匀,平均每年在490——688毫米之间,多集中在七、八、九三个月。

主要灾害性天气有暴雨、春旱、伏旱、冰雹、霜冻和干热风。

全市大部分为深厚的黄土覆盖,从而构成了主要的成土母质,在长期地表径流作用下,沟谷逐渐发展扩大,形成以梁为主,垣、梁、峁并存的黄土地貌,水土流失相当严重,成土过程不能正常进行。

普遍分布的地带性土壤为褐土,河谷地带分布草甸土。

第一章概况一、自然概况1.区域位置临汾因濒临汾河而得名,自隋开皇三年(公元583年)至今沿用1418年未改。

临汾地处山西省西南部,黄河中游,地理坐标在北纬35°23′—36°57′,东经110°22′—112°34′之间。

南北最大纵距170余公里,东西最大横距约200km。

全市大致呈不规则的梯形,东倚巍巍太岳与长治、晋城为邻,西隔滔滔黄河与陕西相望,北起韩信岭与晋中市、吕梁地区毗邻,南与运城市接壤。

2.地形地貌临汾市境内地势北高南低,具有山地、丘陵、盆地等多种地貌类型。

山地丘陵面积约占全市总面积的80%。

临汾市地表破碎,地势起伏,高低悬殊,最高的太岳山霍山主峰,海拔2346.8m,最低处是乡宁县的师家滩,海拔385.1m。

临汾盆地纵贯全市中部,把整体隆起的高原分为东西两部分,使境内总体轮廓呈“凹”字型分布。

3.地质构造临汾市属山西台背斜的组成部分,从太古代末期以来,长期基本处于隆起状态,没有遭受过强烈的褶皱变动。

中生代的燕山运动断裂构造特别活跃,并伴有褶皱和岩浆活动,使其盖层发生褶皱,形成平缓开阔的复背斜和复向斜,背斜构成山地,向斜构成盆地,这就奠定了市域现代地貌的基础。

临汾盆地是山西隆起区轴部形成的一系列断陷盆地之一,这里地质构造复杂,基底岩层破碎,易于发生地震、地裂缝、滑坡、地陷、泥石流、山崩等地壳运动现象。

4.气候气象临汾市地处暖温带内陆地区,属温带大陆性季风气候,其气候特征主要表现为:冬寒少雪,春风秋雨,夏热伏旱,极端最高气温42.0℃,极端最低气温-25.6℃,年平均温度10.7℃,年平均降水量500—600mm,无霜期平均194天。

5.河流水系临汾市河流均属黄河水系,多山溪性河流,因坡陡流急,洪水暴涨暴落是其特点。

除少数河流有泉水补给外,大部分河流的水量来源于雨季洪水径流。

境内共有大小河流200余条。

其中流域面积大于1000km2的除黄河干流外,还有汾河和沁河。

山西省临汾市山西省临汾市位于中国的北方,是山西省的一个重要城市。

作为山西省的第三大城市,临汾市有着丰富的历史文化和自然风光。

本文将介绍临汾市的地理特点、历史文化、景点和美食等方面。

一、地理特点临汾市位于山西省中部偏东,北临石楼县,南接侯马市,西邻襄汾县,东面与曲沃县为界。

市域南北长约121.9公里,东西宽约91.8公里,面积总计为9,294.97平方公里。

城市地势低平,横穿市区的汾河是该市的主要河流。

临汾市地理位置优越,交通发达,是山西省的重要交通枢纽。

二、历史文化临汾市有着悠久的历史文化底蕴,是中国古代文明的重要发源地之一。

早在距今4000多年的新石器时代晚期,临汾地区就有人类活动的痕迹。

临汾地区的历史文化遗址众多,其中最具代表性的是汾河流域遗址群。

这一遗址群包括了临汾地区各个历史时期的古城址、古墓葬、古寺庙等,展现了临汾地区丰富的历史文化。

临汾市还是中国古代农业文明的发祥地之一。

早在距今6000多年的新石器时代晚期,临汾地区就有了较为完善的农业生产。

据考古学家的研究,临汾地区的古代农田遗址保存较为完整,为研究古代农业文明提供了重要的资料。

三、景点临汾市有许多著名的景点和历史遗迹,吸引着众多的游客。

首先是临汾古城墙,这是临汾地区保存最完整的古代城墙之一。

古城墙始建于宋朝,现在的城墙是明朝的遗址。

古城墙高大厚实,将整个市区划分为内城和外城两部分,是临汾历史文化的重要象征。

其次是汾河大峡谷,这是临汾市的自然风景区之一。

汾河大峡谷地势险峻,峡谷悬崖峭壁。

游客可以在这里感受到壮丽的自然美景,还可以进行徒步和漂流等户外活动。

另外,临汾市还有许多古代寺庙和庙会,如神泉寺、召公庙、曲沃文庙等。

这些寺庙保留着古代建筑风格和宗教文化,是体验临汾古代文化的重要场所。

四、美食临汾市也是山西省的美食之乡,有各种美味的传统菜肴。

最有名的当属临汾酒糟汤,这是一道汤类菜肴,使用传统的酒糟为主料,配以猪肉、黄豆等多种配料。

这道菜肴味道醇厚,营养丰富,是临汾市的特色美食之一。

介绍临汾的一段话临汾,是山西省的一个地级市,是山西省最大的地区性中心城市之一、地处山西省中北部,东临太行山,西接吕梁山,北靠五台山,南濒黄河,是黄河文化的重要发源地之一、临汾市总面积8229平方公里,辖4个市辖区、4个县,总人口约为412万人。

临汾地处黄土高原,气候属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季干燥凉爽,冬季寒冷干燥。

由于地理位置的特殊,临汾有“北有太行,南有五台,中有临汾”的美誉,是一个自然风光秀美的地方。

临汾市是一个历史文化悠久的城市,拥有着丰富的历史遗产和文化底蕴。

自古以来,这里就是黄河流域上下游的重要交通要道和商贸中心,曾是周、汉、唐等朝代的一座重要文化中心。

在临汾市内,保存有大量的历史古迹,如大禹陵、尧山、九帝庙等,这些古迹见证了临汾悠久的历史。

除了历史文化遗产,临汾还有着独特的民俗文化。

临汾是一个以汉族为主的多民族聚居的城市,这里的人们遵循着传统的礼俗,保留着丰富的民族文化。

尤其是临汾的山西秧歌、京剧、评书等民间艺术形式,在当地颇具盛名,吸引了众多游客前来欣赏。

此外,临汾还以其独特的特色美食而闻名。

山西是一个烹饪传统悠久的省份,而临汾更是山西的美食之一,有着独特的临汾菜系。

临汾凉水面、临汾烤肉、溜塔谐、江蓁肘子等美食,口味独特,深受当地人和游客喜爱。

此外,临汾还有着丰富的农产品资源,如小麦、玉米、苹果等,这些农产品品质优良,是临汾美食的基础。

作为山西省的一个重要城市,临汾在经济、社会发展方面取得了不错的成绩。

近年来,临汾市大力发展现代农业、煤炭产业等,不断提升城市的产业结构和经济实力。

同时,临汾市积极推进城市建设,提升城市品位和形象,建设了一批高楼大厦、公园绿地和文化设施,营造出宜居宜业的城市环境。

在文化、旅游业方面,临汾市也不断加大投入,提升旅游设施和服务水平,努力打造出一批特色旅游产品和景区。

如五泉山风景区、太行山大峝景区、龙泉山景区等,吸引了大量游客前来观光游览。

临汾百科名片临汾行政图临汾地处黄河中游,最东段在安泽县良马乡西坡以东,最西段在永和县南庄乡咀头附近,最南段在翼城县大河乡关家窑以南的中条山主峰舜王坪脚下,最北段在永和县坡头乡白家崖附近。

南北最大纵距170 多公里,东西最大横距约200 公里。

临汾“南通秦蜀,北达幽并,东临雷霍,西控河汾”,整个地区大致呈不规则的梯形,东倚巍巍太岳与长治晋城为邻,西隔滔滔黄河与陕西相望,北起韩信岭与晋中、吕梁市毗邻,南与运城市接壤。

因其地理位置重要, 自古为兵家必争之地。

中文名称:临汾行政区类别:市所属地区:中国华北下辖地区:尧都区、侯马市、霍州市等电话区号:0357 地理位置:山西省西南部面积:20275 平方公里人口:413万(2007年) 气候条件:温带大陆性气候著名景点:黄河壶口瀑布等机场:乔李民航机场火车站:临汾站车牌代号:晋L目录[隐藏]临汾气候及人口自然资源气候环境历史沿革行政区划临汾高校临汾知名中学风景名胜临汾气候及人口自然资源气候环境历史沿革行政区划临汾高校临汾知名中学风景名胜∙临汾名人∙临汾特产[编辑本段]临汾气候及人口地处半干旱半湿润季风气候区, 四季分明, 雨热同期。

但由于受地形影响,山区平川气候差异较大, 气候特征迥异。

2009年临汾市实现财政总收入137.67亿元,其中,一般预算收入实现62.92亿元,同比增长16.04%。

[编辑本段]自然资源临汾市资源丰富,尤其是矿产资源得天独厚,素称“膏腴之地”和“麦棉之乡”,是山西省能源重化工基地之一和麦棉生产基地之一。

土地资源全市土地受水热条件影响,临汾市土壤发育较完全,形成深重粘化层,养分含量较为丰富。

全市普遍分布的地带性土壤类型为褐土,此外还有草原草甸土、棕壤土、草甸土、沼泽土等几种类型。

草甸土主要分布在河谷地带,尤以临汾至霍州的汾河两岸比较集中,土质发绵,比较肥沃。

草原草甸土分布在地势较高的霍山、中条山、吕梁山的个别山顶,土壤湿润、温度高、有机含量丰富,是开辟天然牧场、发展畜牧业的重要资源。

临汾市土地资源丰富,稳产高产肥沃耕地分布集中,由于“二川三山五丘陵”,土地类型多样,宜林宜草面积大。

但森林覆盖率低,水土流失较为严重。

从土地利用情况看,1998 年末,全市已利用面积1523.3 千公顷,占土地总面积的75.1% ,其中,耕地面积523.7 千公顷,占总面积的25.8% ,宜林面积585.2 千公顷,约占28.9%, 未利用土地504.2 千公顷,占总面积的24.9% 。

临汾市后备土地资源仍较为丰富,大量的盐碱荒地、沙荒地、沼泽地可改良开垦为农林牧用地,但需要排水、治河、修建护岸工程开发投资很大。

全市土地开发利用率75.1% ,土地垦殖率26.2% ,耕地复种指数126% ,农业用地率68% ,建设用地率 5.6% ,人口密度185 人/ 平方公里。

2009年全市实际建设占用耕地7167.2亩,因农业结构调整减少耕地383.1亩,土地整理复垦开发补充耕地8355.7亩,当年净增加耕地613.7亩。

年末,全市耕地保有量742万亩。

矿产资源临汾市物华天宝,矿产丰富,不仅矿种多,分布广,且开采历史悠久。

目前已探明的矿种有41 种,主要有煤、油页岩、铁、铜、锌、铝、金、钴、稀有元素、石膏、石灰岩、白云岩、耐火粘土、硫铁矿、膨润土、大理石、花岗石、重晶石、长石、石英、硅石、磷、硅线石等。

其中煤、铁、石膏、石灰岩、白云岩、膨润土、花岗岩、大理石、油页岩、耐火粘土等在省内及全国均占重要地位。

临汾市矿产资源综合优势度为0.73 ,在全省各地市中居第二位,矿产潜在价值量为19350.5 万元,居全省之首。

煤炭资源是临汾市首屈一指的矿产资源,在全省占有重要地位,有河东、霍西、沁水三大煤田。

全市含煤面积 1.54 万平方公里,占全市总面积的56% ,分布在12 个县市。

总储量达629 亿吨,探明储量为398 亿吨。

临汾市煤炭资源具有以下特点:⑴煤种齐全,伴生矿产较多。

全市煤种有贫煤、瘦煤、无烟煤、焦煤、肥煤、气煤等 6 种,其中焦煤、气煤、肥煤和瘦煤都是炼焦煤,主要伴生矿有油页岩、铝土矿、耐火粘土、锰铁矿等。

另外还有大量的风化煤。

⑵煤炭质量较好,灰分和硫的含量适中,变质程度高,发热量大,中等可选,结焦性能好。

乡宁主焦煤为全国三大主焦煤基地之一。

⑶开发条件优越。

临汾市三大煤田除霍州煤田的霍山西麓边缘地质构造复杂,开采较困难外,其它煤田的地质构造和水文地质条件都比较简单,煤层多,单层厚,煤层稳定,倾角小,埋藏浅,交通方便,开发条件较好。

铁矿是临汾市的第二大矿产资源,总储量为 4.2 亿吨,其中磁铁矿储量为 1.8 亿吨,褐铁矿和赤铁矿储量约 2.4 亿吨。

临汾市的铁矿富矿比例高,占全省富矿的70% 以上,大部分开采条件较好。

临汾市有色金属矿产资源种类较多,有铜、铅、铝、钴、金、银等7 种,但大部分储量不大。

铜矿主要分布在塔儿山- 二峰山一带的襄汾、翼城、曲沃等县,保有储量 2.7 万吨。

虽储量不大,但品位高,伴生的有益组分含量高,开采价值大。

铅、锌矿分布在洪洞、翼城、蒲县、古县的部分区域,金矿分布于塔儿山- 二峰山一带,探明储量5325 公斤,预计储量 1 万公斤,均为岩金矿。

铝土矿分布于霍州什林和汾西店底一带,地质工作程度相对较低。

临汾市的稀有元素矿产主要有锂、铷、稀土、铌、钽等几种,其中翼城石姑娘山的锂铷矿是省内独一无二的。

临汾市非金属矿产成矿地质条件良好,资源十分丰富,现已发现的24 种非金属矿产中石膏、电石灰岩、白云岩等在全省或全国具有重要优势,特别是石膏矿膏体厚位大,品位高,分布广,开采条件好。

其余如水泥灰岩、膨润土、花岗岩、耐火粘土、麦饭石等则可望成为国内优势矿产。

植物资源临汾市的植物资源是全省最丰富的地区之一。

除农作物外,现已调查到的种子植物有606 种。

在植物分布上,东南山地丘陵地带以油松栎类和华山松占优势,农作物有小麦、玉米、谷子等,经济林有苹果、核桃、柿、板栗、山楂等,土特产主要有黑木耳、猴头等,名贵中草药植物有菖蒲、竹节人参和灵芝等;东部山地以沙棘、荆条等次生灌草丛植被为主。

经济林有核桃、瓦氏椋子、山楂、枣、桑、苹果、梨等,土特产有猴头、佛手和烟草,农作物以玉米、谷子为主,这一地带盛产药材,其中山芋肉、贝母负有盛名;太岳山区以油松、辽东栎林及次生灌草丛植被为主,是山西省主要的林业基地。

果品主要有梨、柿。

中草药种类繁多,其中以党参、贝母、山茱萸、霍香等最著名;临汾盆地以冬麦、棉花等农作物栽培为主,土产丰富,以曲沃的烟草、临汾的尧枣、洪洞的莲菜等闻名于省内外;吕梁山以油松、白皮松、辽东栎林及次生灌丛植被为主,土特产有松香、生漆、猴头、木耳等,中草药以甘草、五加皮、苍术、党参、核仁等著名;西部黄土残塬丘陵植被以灌丛和草丛为主,土特产有隰县金梨和永和红枣,农作物以冬小麦、玉米、马铃薯为主,经济作物有棉花、大豆等。

临汾的森林资源比较贫乏。

现有的天然次生林和人工林总面积244.7 千公顷,人均林地0.07 公顷,为全国人均林的1/2 左右。

人均木材蓄积量 1.7 立方米,只占全国人均蓄积量的1/6 。

临汾市的森林不但面积小,蓄积量少,而且分布不均,林龄组成不协调,森林质量差。

临汾市的天然草地面积占全市总面积的24.9% ,现已查明的主要草种有豆科的胡枝子、草木栖状黄芪、兰花棘豆、米口袋、野豌豆,禾木科的黄茨、隐子草、早熟禾、白羊草,禾草科的苔草、蒿草等。

野生动物资源临汾市野生动物种类丰富,陆栖脊椎动物有300 余种,占全省总种数的74% 。

在本区动物种类中,属国家一类保护动物的有白鹳、黑鹳和褐马鸡三种,其中褐马鸡是世界闻名的珍稀动物,是我国的国宝和特有珍禽。

二类保护动物有金钱豹、原麝、大天鹅、鸳鸯。

三类保护动物有青羊、大鸨、金雕、玉带海雕等。

由于临汾市处于古北界的南部,随着夏季太平洋暖湿气团的深入,东洋界动物也不断潜入到本区,使得临汾市古北界和尧庙华门东洋界动物俱有,区系组成复杂。

兽类主要有狼、狐、兔、果子狸、猪獾等,鸟类主要有麻雀、家燕、喜鹊、凤头杜鹃、龙斑鸠、大嘴乌鸦、凤头百灵、石鸡、褐马鸡、胡兀鹫、岩鸽等,两栖爬行类有黑斑蛙(青蛙、田鸡)、花背蟾蜍、无趾壁虎、中华大蟾蜍等。

水资源全市水资源总量18.9 亿立方米,其中:河川径流量14.8 亿立方米(含泉水3.14 亿立方米),地下水资源量 4.1 亿立方米。

平均地面水入境量10.2 亿立方米,泉水入境量 2.5 亿立方米。

水资源总量占全省13.9% ,人均占有量540 立方米,比全省多71 立方米,为全国的21.9% 。

亩均占有量比全省少29 立方米,相当于全国的10.8% ,同全国相比属贫水区。

环境问题而如今的临汾被人们称作地球上污染最严重的城市之一。

位于由铸铁厂、冶炼厂和水泥厂组成的19.3公里工业带中心。

煤矿每年供应各厂5000万公吨煤炭,因快速发展的需要而不受限制。

[编辑本段]气候环境临汾市气温的特点是冬寒夏热。

全市气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,降雪稀少;春季干旱多风,秋季阴雨连绵;夏季酷热多暴雨,伏天旱雨交错。

2005年全市气候特点是:降水正常,气温偏高,日照正常,光、热、水主要气象要素对农业生产利弊皆有,属一般欠收年景。

极端事件频频发生:冬春连旱为困扰年度农作物生长的一大特点;夏季高温日数较多,最高气温超过了近50年极值;降水时空分布极为不均,除5月略偏多、9月特别多外,其余月份降水偏少,秋季出现连阴雨天气。

全市极端最高气温42.3℃,极端最低气温一25.6℃。

全市平均降水量527.4毫米,最大降水量为安泽,年降水量682毫米,最少降水量为蒲县,年降水量385毫米。

[编辑本段]历史沿革临汾市是中华民族最早发祥地之一。

襄汾“丁村人”遗址和其他一些考古发现,证明远在十多万年以前的石器时代,汾河沿岸的土地上就劳动、生息、繁衍着中华民族最早的原始人群和村落。

在我国古代文献中,有不少关于原始公社的传说,《帝王世纪》称:“尧都平阳”,即今临汾。

尧王访贤、让位于舜的传说就发生在本地。

商朝时,临汾为商版图上的冀州之地,洪洞、曲沃等地出土的青铜器,其造型和纹饰等都具有显著的殷商文化特征。

西周时,周成王封其弟叔虞于唐,即传说中的“桐叶封弟”,唐就是今翼城。

叔虞的儿子燮父,因国内有晋水,就把唐改称晋国。

春秋时期,临汾属诸侯国晋,晋文公重耳当政时,晋国的中心就在现今曲沃、侯马一带,当时的晋国因有名相赵衰、弧偃(两人俱是平阳人)等辅政,发展了农业和手工业生产,使晋国出现了“政平民阜、采用不匮”的局面,逐渐强大起来。

晋文公称霸天下后,临汾对当时的山西乃至全国局势都有一定影响。

秦始皇统一中国后,建立了中央集权制度,把全国划分为36 郡,以后又不断增设到48 郡。