国家铁路局拟推荐国家科技奖项目公示

- 格式:doc

- 大小:81.50 KB

- 文档页数:13

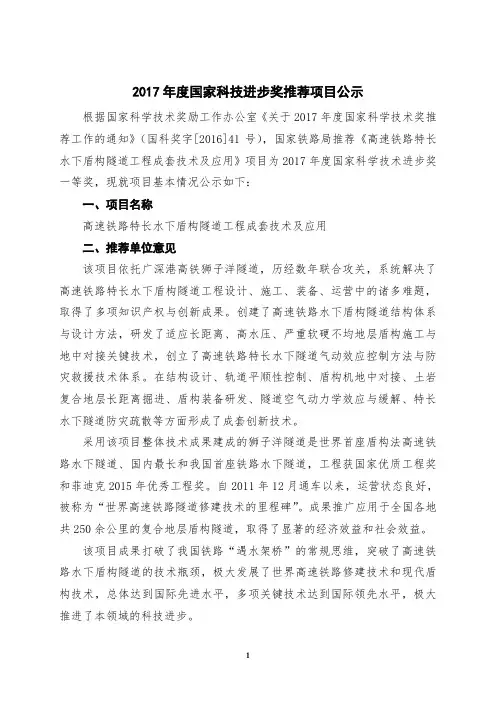

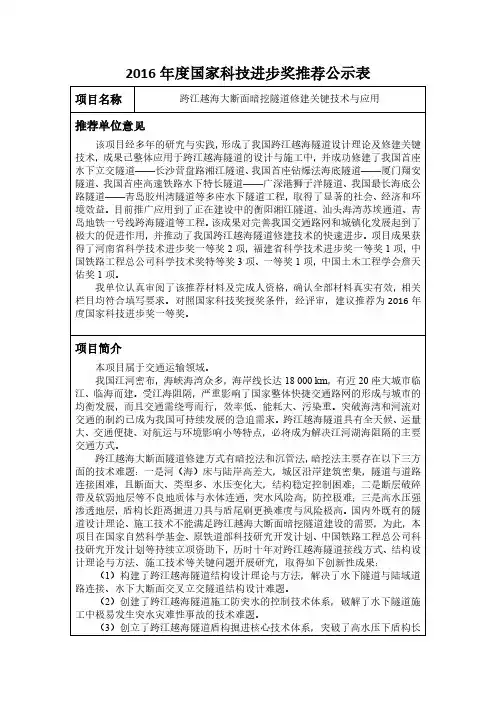

2017年度国家科技进步奖推荐项目公示根据国家科学技术奖励工作办公室《关于2017年度国家科学技术奖推荐工作的通知》(国科奖字[2016]41号),国家铁路局推荐《高速铁路特长水下盾构隧道工程成套技术及应用》项目为2017年度国家科学技术进步奖一等奖,现就项目基本情况公示如下:一、项目名称高速铁路特长水下盾构隧道工程成套技术及应用二、推荐单位意见该项目依托广深港高铁狮子洋隧道,历经数年联合攻关,系统解决了高速铁路特长水下盾构隧道工程设计、施工、装备、运营中的诸多难题,取得了多项知识产权与创新成果。

创建了高速铁路水下盾构隧道结构体系与设计方法,研发了适应长距离、高水压、严重软硬不均地层盾构施工与地中对接关键技术,创立了高速铁路特长水下隧道气动效应控制方法与防灾救援技术体系。

在结构设计、轨道平顺性控制、盾构机地中对接、土岩复合地层长距离掘进、盾构装备研发、隧道空气动力学效应与缓解、特长水下隧道防灾疏散等方面形成了成套创新技术。

采用该项目整体技术成果建成的狮子洋隧道是世界首座盾构法高速铁路水下隧道、国内最长和我国首座铁路水下隧道,工程获国家优质工程奖和菲迪克2015年优秀工程奖。

自2011年12月通车以来,运营状态良好,被称为“世界高速铁路隧道修建技术的里程碑”。

成果推广应用于全国各地共250余公里的复合地层盾构隧道,取得了显著的经济效益和社会效益。

该项目成果打破了我国铁路“遇水架桥”的常规思维,突破了高速铁路水下盾构隧道的技术瓶颈,极大发展了世界高速铁路修建技术和现代盾构技术,总体达到国际先进水平,多项关键技术达到国际领先水平,极大推进了本领域的科技进步。

推荐材料属实,推荐书填写符合要求。

推荐该项目为国家科技进步奖一等奖。

三、项目简介我国水域辽阔、江河湖海众多,高速铁路因对线型要求极高(最小平曲线半径7000m、最大纵坡20‰),将不可避免穿越通航条件复杂、两岸环境敏感、气象条件恶劣的水域,此时水下隧道往往成为其最优方案。

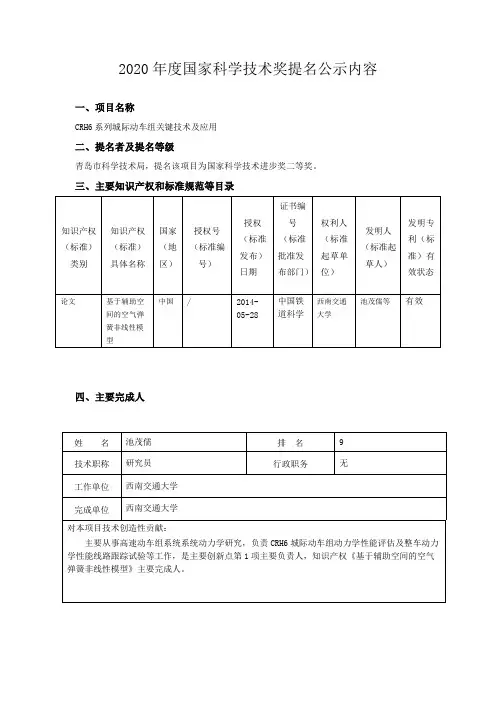

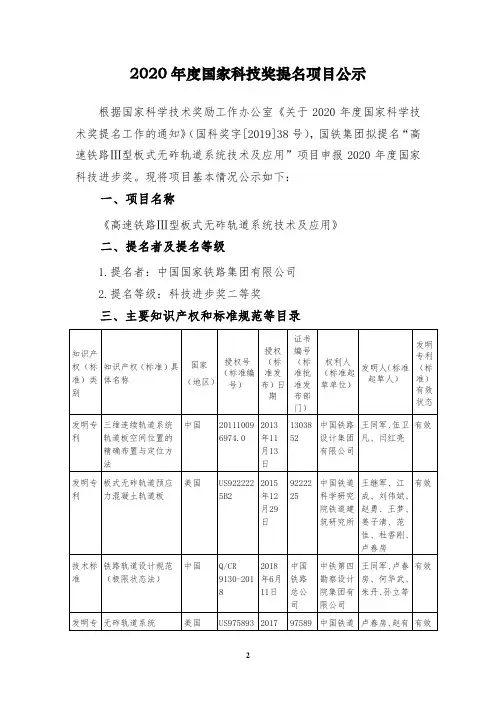

2020年度国家科技奖提名项目公示

根据国家科学技术奖励工作办公室《关于2020年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字[2019]38号),国铁集团拟提名“高速铁路Ⅲ型板式无砟轨道系统技术及应用”项目申报2020年度国家科技进步奖。

现将项目基本情况公示如下:

一、项目名称

《高速铁路Ⅲ型板式无砟轨道系统技术及应用》

二、提名者及提名等级

1.提名者:中国国家铁路集团有限公司

2.提名等级:科技进步奖二等奖

三、主要知识产权和标准规范等目录

四、主要完成人

王同军、王继军、赵有明、胡华锋、沈东升、姚力、郭郦、孙立、王梦、杨荣山

五、主要完成单位

中国铁道科学研究院集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、北京交通大学、西南交通大学、中铁二十三局集团有限公司。

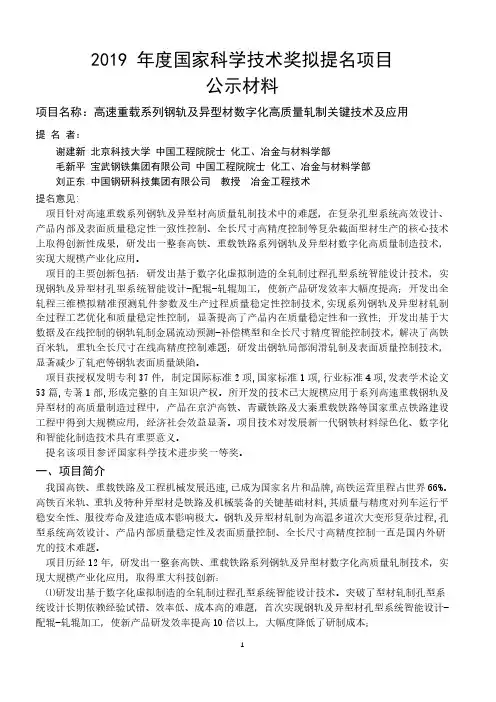

2019年度国家科学技术奖拟提名项目公示材料项目名称:高速重载系列钢轨及异型材数字化高质量轧制关键技术及应用提名者:谢建新北京科技大学中国工程院院士化工、冶金与材料学部毛新平宝武钢铁集团有限公司中国工程院院士化工、冶金与材料学部刘正东中国钢研科技集团有限公司教授冶金工程技术提名意见:项目针对高速重载系列钢轨及异型材高质量轧制技术中的难题,在复杂孔型系统高效设计、产品内部及表面质量稳定性一致性控制、全长尺寸高精度控制等复杂截面型材生产的核心技术上取得创新性成果,研发出一整套高铁、重载铁路系列钢轨及异型材数字化高质量制造技术,实现大规模产业化应用。

项目的主要创新包括:研发出基于数字化虚拟制造的全轧制过程孔型系统智能设计技术,实现钢轨及异型材孔型系统智能设计-配辊-轧辊加工,使新产品研发效率大幅度提高;开发出全轧程三维模拟精准预测轧件参数及生产过程质量稳定性控制技术,实现系列钢轨及异型材轧制全过程工艺优化和质量稳定性控制,显著提高了产品内在质量稳定性和一致性;开发出基于大数据及在线控制的钢轨轧制金属流动预测-补偿模型和全长尺寸精度智能控制技术,解决了高铁百米轨,重轨全长尺寸在线高精度控制难题;研发出钢轨局部润滑轧制及表面质量控制技术,显著减少了轧疤等钢轨表面质量缺陷。

项目获授权发明专利37件,制定国际标准2项,国家标准1项,行业标准4项,发表学术论文53篇,专著1部,形成完整的自主知识产权。

所开发的技术已大规模应用于系列高速重载钢轨及异型材的高质量制造过程中,产品在京沪高铁、青藏铁路及大秦重载铁路等国家重点铁路建设工程中得到大规模应用,经济社会效益显著。

项目技术对发展新一代钢铁材料绿色化、数字化和智能化制造技术具有重要意义。

提名该项目参评国家科学技术进步奖一等奖。

一、项目简介我国高铁、重载铁路及工程机械发展迅速,已成为国家名片和品牌,高铁运营里程占世界66%。

高铁百米轨、重轨及特种异型材是铁路及机械装备的关键基础材料,其质量与精度对列车运行平稳安全性、服役寿命及建造成本影响极大。

铁路重⼤科技创新成果推荐书(铁路科技项⽬)附件1铁路重⼤科技创新成果推荐书(铁路科技项⽬)(年度)⼀、项⽬基本情况⼆、项⽬简介(可公开宣传)三、主要创新点四、推⼴应⽤情况、经济效益和社会效益五、获科技奖励情况六、主要完成单位情况表七、主要完成⼈情况⼋、推荐单位意见九、书⾯主要附件1.核⼼知识产权证明2.评价证明及国家法律法规要求审批的批准⽂件3.应⽤证明(模板见附表1)4. 完成⼈合作关系说明及情况汇总表(模板见附表2)5.其他证明附表1应⽤证明附表2完成⼈合作关系说明第⼀完成⼈签名:完成⼈合作关系情况汇总表承诺:本⼈作为项⽬第⼀完成⼈,对本项⽬完成⼈合作关系及上述内容的真实性负责,特此声明。

第⼀完成⼈签名:《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)填写说明《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)是国家铁路局认定铁路重⼤科技创新成果的基本技术⽂件和主要依据,必须严格按规定的格式、栏⽬及所列标题如实、全⾯填写。

《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)要严格按规定格式打印或铅印,⼤⼩为⼤⼗六开本(⾼297毫⽶,宽210毫⽶)竖装。

⽂字及图表应限定在⾼257毫⽶、宽170毫⽶的规格内排印,左边为装订边,宽度不⼩于25毫⽶,正⽂内容所⽤字型应不⼩于5号字,推荐书及其指定附件备齐后应合装成册,其⼤⼩规格应与推荐书⼀致。

装订后《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)勿另附加封⾯。

《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)指电⼦版推荐书和书⾯推荐书两种形式,其具体要求如下:1.推荐书电⼦版数据包括第⼀⾄第⼋部分,不得超过70页。

2.书⾯推荐书包括主件(从第⼀⾄第⼋部分)和书⾯主要附件(第九部分),主件内容不得超过70页,书⾯主要附件不得超过80页。

《铁路重⼤科技创新成果推荐书》(铁路科技项⽬)要严格按国家铁路局当年推荐通知的要求报送材料。

⼀、项⽬基本情况《项⽬名称》应当简明、准确地反映出项⽬的技术内容和特征,字数(含符号)不超过30个汉字。

中国铁道学会科学技术奖技术开发类推荐项目公示

一、项目名称

电气化铁路组合式同相供电关键技术与应用

二、推荐单位

**大学

三、项目简介

电气化铁路交流牵引供电系统的列车过分相、电能质量干扰、接触网供电可靠性一直是世界性难题:电分相造成无电区和电气暂态过程,易导致列车坡停、接触网拉弧断线、变电所跳闸,严重影响列车运行安全和效率;电能质量干扰增加牵引供电系统和外部电网的相互影响,威胁系统稳定运行;接触网供电中断则直接影响运输,危及旅客人身安全。

该项目发明了牵引变电所电气量通用变换理论与电能质量综合控制技术、牵引变电所组合式同相供电技术和同相供电装置运用技术,突破了传统交流牵引供电系统的技术瓶颈,形成了具有完全自主知识产权的同相供电理论体系、技术体系和成套装备。

与德、日、澳等国外和国内其他技术相比,该技术能以最小经济代价取消电分相、消除无电区、改善电能质量、保证供电可靠性,技术优势突出、综合效益显著,是牵引供电领域革命性的新技术,经国家级科技成果评价为:系原创技术,填补世界空白,达到国际领先水平。

获授权发明专利27项、实用新型专利23项、软件著作权20项,出版论著6部、发表SCI/EI收录论文75篇,培养硕士、博士28名。

相关发明成果已应用于高速铁路、重载铁路、市域铁路、普速电气化铁路等,取得了明显的经济和社会效益。

有助于提升牵引供电技术和装备水平,保障轨道交通的安全、稳定和可靠运行,为我国持续引领轨道交通牵引供电技术的发展奠定了基础。

四、项目完成人

五、项目完成单位。

***国铁道学会科学技术奖推荐项目公示一、项目名称基于BIM技术的工程施工组织辅助决策系统的研发与应用二、提名单位**大学三、主要完成人廖勇、张学钢、刘飞虎、赵立、刘伟超、景磊、周应华、曾绍武、杨艳、袁胜彬、艾声、孟锁锁、周易乐、瞿浩、程果、杨宏钊、王永锋四、完成单位**大学、**学院、中铁二局集团勘测设计院有限责任公司、成都希盟泰克科技发展有限公司、中铁二局五公司郑万铁路项目土建1标二分部五、项目简介本项目所属学科领域为城市轨道运输工程、桥涵工程、计算机决策支持系统等。

BIM信息模型不是简单的将数字信息进行集成,它还是一种数字信息的应用,可以用于工程设计、施工、运维的精细化管理中。

特别是在工程施工阶段,可以使工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。

同时BIM可以模拟实际施工,以便于在早期设计阶段就能发现后期施工阶段所会出现的各种问题,提前解决处理。

在施工前和施工中,还可以结合工程施工工艺、施工流程、施工外界条件、施工资源、施工目标等进行施工组织计划的模拟计算和优化更新,作为工程施工组织的辅助决策,也能作为施工的实际指导,实现合理的人员,机械和材料使用的合理配置和进度计划。

目前国内在现阶段,世面上并没有一款相对成熟、高效、普及的工程施工组织辅助决策系统来完成施工建筑在全生命周期中的管控,来实现信息为建筑规划、设计、施工、运维等阶段提供可靠依据,并支持数据跨专业共享、达到协同设计。

本项目通过跨学科,多单位联合攻关,深入分析总结BIM技术和工程大型施工中的组织管理难点,结合BIM技术、智能运筹算法对工程施工组织进行深入研究,综合考虑人、机、法、料、环对工程组织施工的影响,建立完整的工程施工工艺库,并结合企业多年的施工经验和行业标准定额,形成一套科学的施工工时执行标准;利用信息化的手段对工程施工组织方案进行科学的规划设计和全面系统的验证,基于工程施工目标,决策分析出最优的施工组织方案进行施工组织的指导。

【2021年国家科学技术奖】2006-2021年国家科学技术进步奖特等奖目录主要完****:孙永福,李金城,程国栋,何华武,冉理,张鲁新,郑健,张曙光,黄弟福,吴克俭,杨忠民,韩树荣,徐啸明,周孝文,覃武凌,安国栋,马巍,李宁,赵世运,张梅,邵丕彦,答治华,张俊兵,彭江鸿,牛怀俊,林兰生,余绍水,杨安杰,钱征宇,王军,马福林,尹社联,方金根,牛道安,王小军,王云波,王引生,王争鸣,王志坚,王忠文,王晓黎,王祯,王起才,王崇新,王惟,包黎明,田红旗,任少强,刘文,刘争平,刘应书,刘志远,刘保明,刘辉,刘新科,吕很厚,孙士云,孙树礼,朱永全,朱明瑞,朱振升,朱桐春,许兰民,许景林,吴云生,吴少海,吴亚平,吴克非,吴波,吴青柏,吴晓民,吴维洲,宋冶,张丕界,张玉林,张海军,李寿福,李肖伦,李学伟,李法昶,李晋,李渤生,杨奇森,杨建兴,苏庆国,苏谦,陆鸣,陈方荣,陈桂琛,和民锁,岳祖润,拉有玉,罗育桂,施红生,柳学发,段东明,胡书凯,赵存,徐小明,徐本美,秦顺全,夏霖,郭秀春,郭法生,高玉功,高波,曹元平,梁渤洲,黄双林,曾凤柳,葛建军,蒋勇,谢友均,谢永江,韩利民,解方亮,赖远明,臧守杰,戴瑞臣,魏庆朝主要完成单位:铁道部,第一勘察设计院,青藏铁路公司,科学院寒区旱区环境与工程,中国铁道科学研究院,中国铁路工程总公司,中国铁道建筑总公司,中铁西北科学研究院有限公司,西南交通大学,北京交通大学,中南大学,兰州交通大学,石家庄铁道学院,中国科学院动物研究所,中国科学院植物研究所,中国科学院西北高原生物研究所,铁道第三勘察设计院集团有限公司,南车四方机车车辆股份有限公司,青岛四方车辆研究所有限公司,中铁一局集团有限公司,中铁十一局集团有限公司,中铁三局集团有限公司,中铁十二局集团有限公司,中铁五局(集团)有限公司,中铁二十局集团有限公司,中铁十七局集团有限公司,中国铁路通信信号集团公司,卡斯柯信号有限公司,中铁电气化局集团有限公司,中国铁通集团有限公司,中国地震局工程地震研究中心,中铁西南科学研究院有限公司,西北濒危动物研究所(陕西省动物研究所),北京科技大学,中铁工程设计咨询集团有限公司,中铁第五勘察设计院集团有限公司,中铁大桥局股份有限公司,中铁十八局集团有限公司,中国中铁二局集团有限公司,(来自: )中铁十六局集团有限公司,中铁四局集团有限公司,中铁十四局集团有限公司,中铁建工集团有限公司,中铁十五局集团有限公司,青海省高原医学科学研究院,西藏军区总医院,新疆生产建设兵团建设(集团)有限责任公司,中铁十九局集团有限公司,青海大学医学院,中铁二十一局集团有限公司2021年度国家科学技术进步奖目录无特等奖2021年度国家科学技术进步奖目录特等奖序号1 编号J-210-0-01项目名称大庆油田高含水后期4000万吨以上持续稳产高效勘探开发技术主要完**** (空)主要完成单位大庆油田有限责任公司,中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,大庆石油学院,中国石油大学(北京),中国地质大学(武汉),清华大学,山东大学推荐单位中国石油天然气集团公司2021年度国家科学技术进步奖目录2021年度国家科学技术进步奖目录下页余下全文2006-2021年国家科学技术进步奖特等奖目录特等奖序号编号1 J-201-0-01 2021年度国家科学技术进步奖目录项目名称主要完*人主要完成单位推荐单位袁隆平,,湖南杂交水稻研究邓华凤,卢兴桂,中心,湖北省农业邹江石,罗孝和,科学院粮食作物研王守海,杨振玉,究所,江苏省农业牟同敏,王丰,科学院,安徽省农陈良碧,贺浩华,业科学院水稻研究覃惜阴,刘爱民,所,华中农业大学,尹建华,万邦惠,武汉大学,广东省李成荃,孙宗修,农业科学院水稻研彭惠普,程式华,究所,湖南师范大潘熙淦,杨聚宝,学,江西农业大学,两系法杂交水稻游艾青,曾汉来,广西壮族自治区农技术研究与应吕川根,武小金,业科学院水稻研究湖南省用邓国富,周广洽,所,中国水稻研究黄宗洪,刘宜柏,所,袁隆平农业高冯云庆,姚克敏,科技股份有限公汪扩军,王德正,司,江西省农业科朱英国,廖亦龙,学院水稻研究所,梁满中,陈大洲,华南农业大学,福粟学俊,肖层林,建省农业科学院水尹华奇,廖伏明,稻研究所,贵州省袁潜华,李新奇,水稻研究所,北京童哲,周承恕,金色农华种业科技郭名奇,阳庆华,有限公司,湖南省徐小红,朱仁山气象科学研究所2021年度国家科学技术进步奖目录特等奖序号编号项目名称主要完成单位推荐单位1 J-210-0-01 超深水半潜式钻井平台中海石油(中国)有限公司,中海油研究总院,上海外高桥造船有限公司,中国船舶中国海洋石油总公司研发与应用工业集团公司第七0八研究所,西南石油大学,上海交通大学,中海油田服务股份有限公司,海洋石油工程股份有限公司,中海石油深海开发有限公司,中国科学院力学研究所,中国船级社,大连理工大学,哈尔滨工程大学,江苏亚星锚链股份有限公司,山东悦龙橡塑科技有限公司,无锡市东舟船舶附件有限公司,江苏科技大学,重庆科技学院2021年度国家科学技术进步奖目录上页。

2023年度国家科技进步奖提名项目公示内容一、前言科技是国家发展的重要支撑,科技进步奖是国家对在科技领域取得突出成就的单位和个人进行表彰和奖励的重要方式。

为了更好地宣传和展示我国科技领域的优秀成果,现对2023年度国家科技进步奖提名项目进行公示。

公示内容如下:二、提名项目1. 项目名称:高速铁路运行控制与安全保障关键技术研发项目简介:该项目围绕高速铁路运行控制与安全保障领域,通过对列车运行状态、信号系统、安全保障等方面的深度研究,取得了一系列创新成果。

其中包括了运行控制系统的智能化优化、高速列车安全防护技术等方面的突破性进展。

2. 项目名称:基于人工智能的医疗影像诊断辅助系统研发与应用项目简介:该项目通过结合人工智能技术和医学影像诊断领域的实际需求,开展了一系列医疗影像诊断辅助系统的研发工作。

这些系统在放射影像、超声影像、核磁共振影像等多个领域取得了突出的成果,为临床医生提供了更精准、更快速的诊断手段。

3. 项目名称:新型生物材料在组织修复与再生领域的应用研究项目简介:该项目从新型生物材料的设计制备到在组织修复与再生领域的应用实践,展开了全面深入的研究工作。

研究成果在骨科、皮肤修复、器官再生等多个领域均取得了显著的进展,为医学领域的生物材料研究提供了新的思路和方法。

4. 项目名称:大型光学望远镜建设与运行关键技术攻关项目简介:该项目围绕大型光学望远镜的建设和运行过程,开展了一系列关键技术的攻关工作。

涉及到望远镜光学系统、指控系统、数据处理与分析等多个方面,取得了一系列技术创新成果,并成功实现了大型望远镜的建设和运行。

5. 项目名称:新一代信息技术关键器件与系统研发与应用项目简介:该项目围绕新一代信息技术领域,开展了一系列关键器件和系统的研发工作。

涉及到芯片设计、通信系统、云计算等多个方面,取得了一系列重要技术创新成果,并成功应用于电子信息领域的多个应用场景。

三、结语以上提名项目展示了我国在科技领域的突出成就和创新能力,这些成果的取得离不开各个单位和个人的辛勤付出和不懈努力。

2015年度国家科技进步奖推荐项目公示根据国家科学技术奖励工作办公室《关于2015年度国家科学技术奖励推荐工作的通知》(国科奖字[2014]47号),中国铁路总公司联合30家单位共同推荐《京沪高速铁路工程》项目为2015年度国家科技进步特等奖,现就项目基本情况公示如下:一、项目名称《京沪高速铁路工程》二、推荐单位中国铁路总公司三、项目简介京沪高速铁路全长1318公里,设计速度350km/h。

作为国家战略性重大交通工程和重大创新工程,创造了一次建成里程最长、线路标准最高、运行速度最快的世界纪录,代表了中国高速铁路最高技术水平。

围绕京沪高速铁路建设,经历了近20年的科研和技术攻关,形成了350km/h高速铁路理论体系,建成了高标准和高平顺性的基础设施、研制了高速铁路重大技术装备、研发了安全运营保障技术等,拥有了自主知识产权的技术和标准。

京沪高铁实现了持续高速度、高密度、高安全性运行。

本项目主要创新成果有:1.突破了复杂工程环境下的高速铁路基础设施建设关键技术,形成了350km/h高速铁路建造标准体系和成套技术,实现了自主创新。

创新高速、深水、大跨、六线轨道大胜关长江大桥等系列高速铁路复杂结构桥梁建造技术;创新超长高架桥上无砟轨道无缝线路建造技术、软土地区刚性桩复合路基沉降控制技术;构建了多种运输方式高效运行的大型综合交通枢纽技术;构建了高速铁路接触网大张力体系,研制了高强高导接触线。

2.研制了新一代时速350公里系列高速动车组,形成了高速列车技术标准,实现了高速铁路重大技术装备再创新。

提出了高速列车耦合大系统动力学理论;突破了整车气动性能、转向架、长编组双弓受流等关键技术;构建了整车设计-制造-验证-评估-优化成套技术,提升了重大装备的创新能力。

3.研制了高速铁路CTCS-3级列车运行控制系统,实现了多制式互联互通的集成创新。

攻克了高速列车动态控制曲线模型、多条并线铁路无线冗余覆盖、与其它等级线路互联互通等重大技术难题;研制了CTCS-3级列控系统核心装备,实现了设备产业化;建立了设计-制造-集成及评估技术体系。

国家铁路局综合司关于征集2024年度铁路重大科技创新成果的通知文章属性•【制定机关】国家铁路局•【公布日期】2024.04.07•【文号】•【施行日期】2024.04.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】铁路正文关于征集2024年度铁路重大科技创新成果的通知各有关单位:为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,立足党中央关于发展新质生产力的决策部署,大力实施铁路科技创新,服务铁路高质量发展,根据《铁路重大科技创新成果管理办法》(国铁科法〔2017〕43号),现将2024年度铁路重大科技创新成果入库征集工作有关事项通知如下:一、推荐条件本次征集的成果包括铁路科技项目、铁路专利、铁路技术标准和铁路科技论文四类,除须满足《铁路重大科技创新成果管理办法》要求的条件外,还必须满足如下条件。

铁路科技项目:已经完成研制、开发,并整体实际应用达1年,须在2023年2月28日前完成整体应用。

铁路专利:在国内申报并已经授权的发明、实用新型或外观专利,授权日期须在2024年2月29日之前。

铁路技术标准:标准实施时间1年以上,须在2023年2月28日前已实施。

团体标准和企业标准应在全国团体标准信息平台或企业标准信息公共服务平台进行公开。

铁路科技论文:论文发表时间2年以内(2022年2月28日至2024年2月29日)。

已获得国家科学技术奖的铁路科技项目和获得中国专利奖的铁路专利,经单位申请,将直接纳入铁路重大科技创新成果库,不占用年度入库指标;已获得省部级奖励(含中国铁道学会科技奖)并申报入库的成果,在评审中优先考虑。

二、推荐程序1.推荐单位通过“国家铁路局铁路重大科技创新成果管理系统”(网址:https://,以下简称成果管理系统)下载科技创新成果的推荐书电子版,各成果需要填写相对应的推荐书。

2.各推荐单位通过成果管理系统进行填报和推荐,管理员用户名及密码同去年,如有遗失请联系系统管理员,并妥善保管。

一、项目名称《高速铁路太行山特长隧道群建造技术》二、推荐单位国家铁路局三、项目简介石太客运专线为我国首条开工建设的山区高速铁路,连接山西河北两省,为绕避大面积煤矿采空区,减少占压煤炭资源,以太行山特长隧道群穿越太行山脉。

太行山特长隧道群总长约40km,是本线关键控制性工程,包括太行山隧道和南梁隧道,其间仅以一条峡谷相隔。

太行山隧道全长27.8km,是亚洲最长的高速铁路山岭隧道。

南梁隧道全长11.526km,两条单线隧道渐变成一条双线单洞隧道,开挖断面最大达300m2。

太行山特长隧道群建设时,我国尚无高速铁路隧道建设标准,亦无可借鉴的实践经验。

同时,隧道群存在长段落膨胀性膏溶角砾岩、富水断层破碎带、高承压岩溶地下水等多种重大不良地质问题。

因此,太行山特长隧道群建设面临巨大的技术挑战和安全风险。

太行山特长隧道群于2005年6月开工建设,2007年12月贯通。

2009年4月全线开通运营。

自2004年开始,集合研究、设计、施工及运营等资源联合攻关,攻克了多项技术难题,填补了我国高速铁路特长隧道群建造技术多项空白,构建了时速250km高速铁路隧道建造技术标准体系,为我国高速铁路隧道建设起到了重要的支撑作用。

创新成果如下:1.主要技术内容(1)首次构建了时速250km高速铁路隧道建造技术标准体系,首创了铁路特大断面隧道单双洞渐变技术,成功地解决了特大断面隧道喇叭口段的设计和施工难题。

(2)创新了高速铁路隧道综合勘察技术,采用多种勘察新技术,攻克了复杂地形地质条件下长大深埋隧道勘察技术难题及可溶岩地区隧道涌水量预测难题。

(3)首次建立了隧道围岩稳定性多层次、多目标的综合评价体系及铁路隧道围岩分级的概率分级方法,解决了高速铁路大断面隧道围岩稳定性评价及围岩分级技术难题。

(4)创建了膏溶角砾岩地层高速铁路大断面隧道设计及施工关键技术,解决了膨胀性膏溶角砾岩地层中修建隧道的设计和施工难题。

(5)首创了高速铁路特长隧道防灾救援技术,填补我国铁路隧道防灾救援、安全疏散、运营通风及防灾通风等领域的技术空白,形成了高速铁路特长隧道防灾救援技术体系。

2.获专利10项,其中发明专利4项,实用新型专利6项。

3.技术经济指标、应用推广及效益情况研究成果全部应用于石太客运专线太行山特长隧道群建设及运营,保证了隧道安全、快速、优质建设,节约工程投资6446.3万元。

石太客运专线开通以来已安全运营近5年,太行山特长隧道群发挥着重要作用。

石太客运专线的开通运营大大提高了通道内铁路旅客运输服务水平,使石家庄至太原的旅客列车旅行时间由原来的5小时缩短到1小时以内,对推动沿线区域经济、旅游业发展及区域国土开发都具有重要意义,其社会经济效益显著。

创新成果已推广应用于哈大线、沪昆线、大西线和沈丹线等铁路隧道勘察设计及施工中,取得了良好的示范作用。

发表学术论文40余篇,获软件著作权2项,研究成果纳入《高速铁路设计规范(试行)》和《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》,形成铁路行业标准时速250km隧道通用参考图,为推动行业技术发展做出重大贡献。

四、主要完成人及技术贡献1.王俊峰(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:提出了本项目的总体设计新理念和方法,制定了太行山特长高速铁路隧道建造技术研究路线,研究提出了石太客运专线及太行山特长隧道主要技术标准。

2.许再良(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:提出了太行山特长隧道综合勘察总体方案,解决了复杂地质条件下长度深埋高铁隧道勘察技术难题。

提出了膏溶角砾岩隧道的工程措施及对策。

3.索晓明(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:主持编制了《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》;组织开展了隧道结构断面形式与结构参数优化研究和高速铁路超大断面隧道单洞变双洞过渡段结构设计研究。

4.易庆良(单位:石太铁路客运专线有限责任公司),技术贡献:组织协调太行山及南梁特长隧道支护设计、精确贯通、长大隧道群通风及防灾救援等一系列工程技术难题的攻关和创新,对排烟采用竖井的位置方案提出了优化意见。

5.李国和(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:主持完成“石太客运专线特长隧道围岩稳定性的影响因素及其工程效应研究”和“石太客运专线特长隧道重大工程地质问题及对策研究”,提出了高铁长大隧道综合勘察流程和新技术应用模式,创新了高铁大断面隧道围岩稳定性评价及分级方法。

6.马志富(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:主持完成“特长隧道防灾救援、安全疏散及通风技术研究”、“膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究”,主笔编写《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》。

7.赵勇(单位:铁道部工程设计鉴定中心),技术贡献:参与研究并创新了高速铁路特长隧道防灾救援疏散工程设计,提出排烟采用竖井形式的方案。

参与并决策了250公里速度目标值铁路隧道断面形式、主要支护参数等主要技术标准。

参与了隧道膏溶角砾岩地层的研究,制定了隧道围岩变形控制对策。

8.丰明海(单位:铁道部工程设计鉴定中心),技术贡献:对太行山特长隧道选址和综合勘察技术方案的制定做出了重要贡献。

组织提出了膏溶角砾岩地层高铁大断面隧道围岩分级标准及工程措施。

9.李建华(单位:中铁隧道集团有限公司),技术贡献:组织了“膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究”课题实施,并参与了施工现场重大技术攻关方案的制订和决策。

10.张隽(单位:中铁十二局集团有限公司),技术贡献:作为项目施工负责人,进行技术方案制定,主持科研施工现场实施和技术攻关,成功地解决了超大断面隧道喇叭口段施工难题。

11.雷波(单位:西南交通大学),技术贡献:参加“特长隧道防灾救援、安全疏散及通风技术研究”,搭建了隧道火灾模型试验台,建立了计算联络通道临界风速的模型。

12.朱永全(单位:石家庄铁道大学),技术贡献:参加了膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究和超大断面隧道喇叭口段的研究,创新了膏溶角砾岩地层中修建隧道的设计和施工中关键技术,解决了超大断面隧道喇叭口段的设计和施工难题。

13.赵建峰(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:主持膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究,首次提出了奥陶系膏溶角砾岩的分类和围岩分级标准。

研究采用综合物探方法成功解决了重大不良地质体和可能富水区等勘察问题。

14.那艳玲(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:将三维仿真模拟技术引入到隧道通风设计研究当中,优化了隧道运营及防灾通风模式,提出了适合我国国情的隧道运营通风及防灾通风的设计标准。

15.张利国(单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司),技术贡献:组织和协调特长隧道综合勘察工作的实施,参与研究并创新了高速铁路特长隧道综合勘察新技术应用模式,参与制定了膏溶角砾岩隧道的工程措施。

五、主要完成单位及创新推广贡献1.铁道第三勘察设计院集团有限公司,创新推广贡献:项目勘察设计单位,主持制定了总体设计原则,提出总体创优规划目标,组织确定主要关键技术难点的研究方法和技术路线。

独立承担及主体承担完成了膏溶角砾岩工程特性研究、隧道围岩稳定性及分级、岩溶地下水评价、隧道结构与施工安全对策、客运专线长大隧道防灾救援等多个专题研究,完成总体研究工作。

2.石太铁路客运专线有限责任公司,创新推广贡献:项目建设方,全程组织设计、咨询、施工、监理等单位从石太客运专线的设计方案、初步设计、技术设计、施工图设计到建设管理等过程的全部工作。

先后组织各部门攻关了膏溶角砾岩地质条件下的隧道开挖、长大隧道精确贯通、长大隧道无碴轨道、长大隧道通风及防灾救援等工程技术难题。

3.铁道部工程设计鉴定中心,创新推广贡献:提出了石太客运专线经过盂县并采用太行山特长隧道的线路方案;参与研究并创新了高速铁路特长隧道防灾救援疏散工程设计,提出排烟采用竖井形式的方案参与并决策了250公里速度目标值铁路隧道断面形式、主要支护参数等主要技术标准;参与了隧道膏溶角砾岩地层的研究。

4.中铁隧道集团有限公司,创新推广贡献:承担了太行山隧道Z5标段的施工,主持了“膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究”课题的研究,对施工中重大技术问题进行了理论和试验研究。

5.中铁十二局集团有限公司,创新推广贡献:承建石太客运专线Z1标南梁隧道。

在施工方面针对膏溶角砾岩地层,通过在实践中大胆探索,总结出了“四级复合式楔形掏槽技术”和“大断面爆破技术”,使施工质量大大提高。

6.西南交通大学,创新推广贡献:本课题的完成单位之一,主要负责利用基于量纲分析的方法,合理设定隧道边界条件,搭建隧道火灾模型试验台,试验研究结论指导隧道运营通风及防灾通风设计。

7.石家庄铁道大学,创新推广贡献:合作参加“膏溶角砾岩工程特性及隧道结构与施工安全对策研究”和“客运专线单双线隧道渐变段结构型式研究”课题,研究了膏溶角砾岩地层隧道工程特征和超大断面隧道单洞变双洞过渡段受力特征。

六、推广应用情况课题研究成果已及时应用于石太客运专线长大深埋隧道群建设中,确保了隧道施工及运营安全,并节省了大量工程投资。

课题成果还应用于哈大铁路客运专线、沪昆铁路客运专线、大西铁路客运专线、沈丹铁路客运专线等铁路隧道勘察设计及施工中,并逐步推广到其它山区铁路建设。

七、主要知识产权证明目录1.发明专利:一种地震勘探中的软金属地震触发装置及触发方法。

2.发明专利:三轴仪的可调整双向位移检测机构。

3.发明专利:三轴仪的吊挂式压力室。

八、项目曾获科技奖励情况“石太客运专线特长隧道重大工程地质问题及对策研究”获2011年度中国铁路工程总公司科学技术一等奖。

一、项目名称《基于自主技术平台的系列化大功率交流传动电力机车研发及应用》二、推荐单位国家铁路局三、项目简介国民经济的快速发展、国家科技方针政策和《中长期铁路网规划》对我国轨道交通装备现代化提出了更高要求,重载与高速作为现代轨道交通装备的两大技术主流,大功率交流传动电力机车成为实现重载货运的必然选择。

由于国内现有的重载机车基础相对薄弱,国外产品技术封锁且对国内运用条件多样化不适应,因此从2006年开始,南车株洲电力机车有限公司牵头,联合株洲南车时代电气股份有限公司、南车株洲电机有限公司等单位,开展了和谐1型八轴9600kW(HXD1)、六轴9600kW(HXD1B)、六轴7200kW(HXD1C)等电力机车产品的研发,成功构建了大功率交流传动电力机车创新平台,形成了单轴功率1200kW、1600kW的六轴和八轴系列化产品,目前已有2179台机车在13个铁路局(公司)的25个机务段投入运用。

1.主要技术创新(1)攻克了交流传动电力机车系统多学科交叉、界面耦合最优化技术难题,研发了适用于不同运用环境条件、不同运用需求的高性能、高效率的系列化大功率交流传动电力机车产品。