地层岩性

- 格式:docx

- 大小:18.57 KB

- 文档页数:1

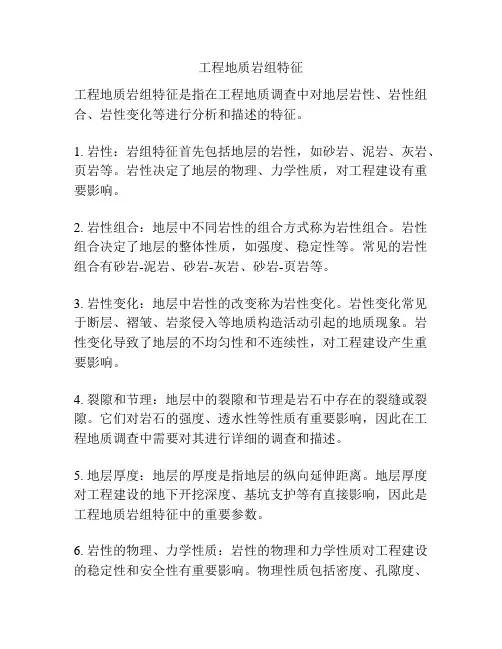

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征是指在工程地质调查中对地层岩性、岩性组合、岩性变化等进行分析和描述的特征。

1. 岩性:岩组特征首先包括地层的岩性,如砂岩、泥岩、灰岩、页岩等。

岩性决定了地层的物理、力学性质,对工程建设有重要影响。

2. 岩性组合:地层中不同岩性的组合方式称为岩性组合。

岩性组合决定了地层的整体性质,如强度、稳定性等。

常见的岩性组合有砂岩-泥岩、砂岩-灰岩、砂岩-页岩等。

3. 岩性变化:地层中岩性的改变称为岩性变化。

岩性变化常见于断层、褶皱、岩浆侵入等地质构造活动引起的地质现象。

岩性变化导致了地层的不均匀性和不连续性,对工程建设产生重要影响。

4. 裂隙和节理:地层中的裂隙和节理是岩石中存在的裂缝或裂隙。

它们对岩石的强度、透水性等性质有重要影响,因此在工程地质调查中需要对其进行详细的调查和描述。

5. 地层厚度:地层的厚度是指地层的纵向延伸距离。

地层厚度对工程建设的地下开挖深度、基坑支护等有直接影响,因此是工程地质岩组特征中的重要参数。

6. 岩性的物理、力学性质:岩性的物理和力学性质对工程建设的稳定性和安全性有重要影响。

物理性质包括密度、孔隙度、

含水量等;力学性质包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。

综上所述,工程地质岩组特征包括地层岩性、岩性组合、岩性变化、裂隙和节理、地层厚度以及岩性的物理、力学性质等方面的特征。

这些特征对工程建设的地质环境评价和工程设计具有重要的指导意义。

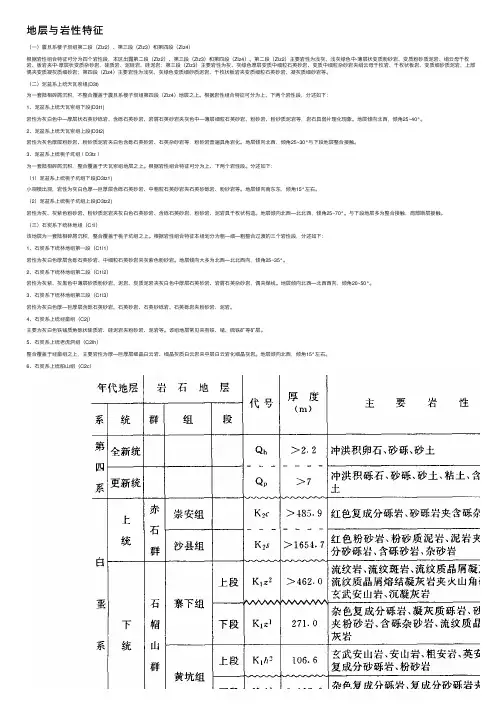

地层与岩性特征(⼀)震旦系楼⼦坝组第⼆段(Zlz2)、第三段(Zlz3)和第四段(Zlz4)根据岩性组合特征可分为四个岩性段,本区出露第⼆段(Zlz2)、第三段(Zlz3)和第四段(Zlz4)。

第⼆段(Zlz2)主要岩性为浅灰、浅灰绿⾊中-薄层状变质粉砂岩、变质粉砂质泥岩、绢云母千枚岩、板岩夹中-厚层状变质杂砂岩、硅质岩、泥硅岩、硅泥岩;第三段(Zlz3)主要岩性为灰、灰绿⾊厚层变质中细粒⽯英砂岩、变质中细粒杂砂岩夹绢云母千枚岩、千枚状板岩、变质细砂质泥岩,上部偶夹变质凝灰质细砂岩;第四段(Zlz4)主要岩性为浅灰、灰绿⾊变质细砂质泥岩、千枚状板岩夹变质细粒⽯英砂岩、凝灰质细砂岩等。

(⼆)泥盆系上统天⽡岽组(D3t)为⼀套陆相碎屑沉积,不整合覆盖于震旦系楼⼦坝组第四段(Zlz4)地层之上。

根据岩性组合特征可分为上、下两个岩性段,分述如下:1、泥盆系上统天⽡岽组下段(D3t1)岩性为灰⽩⾊中—厚层状⽯英砂砾岩、含砾⽯英砂岩、岩屑⽯英砂岩夹灰⾊中—薄层细粒⽯英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等,岩⽯具弱⽚理化现象。

地层倾向北西,倾⾓25~40°。

2、泥盆系上统天⽡岽组上段(D3t2)岩性为灰⾊厚层粉砂岩、粉砂质泥岩夹⽩⾊含砾⽯英砂岩、⽯英杂砂岩等,粉砂岩普遍具⾓岩化。

地层倾向北西,倾⾓25~30°与下段地层整合接触。

3、泥盆系上统桃⼦坑组﹙D3tz﹚为⼀套陆相碎屑沉积,整合覆盖于天⽡岽组地层之上。

根据岩性组合特征可分为上、下两个岩性段。

分述如下:(1)泥盆系上统桃⼦坑组下段(D3tz1)⼩规模出现,岩性为灰⽩⾊厚—巨厚层含砾⽯英砂岩、中粗粒⽯英砂岩夹⽯英砂砾岩、粉砂岩等。

地层倾向南东东,倾⾓15°左右。

(2)泥盆系上统桃⼦坑组上段(D3tz2)岩性为灰、灰紫⾊粉砂岩、粉砂质泥岩夹灰⽩⾊⽯英砂岩、含砾⽯英砂岩,粉砂岩、泥岩具千枚状构造。

地层倾向北西—北北西,倾⾓25~70°。

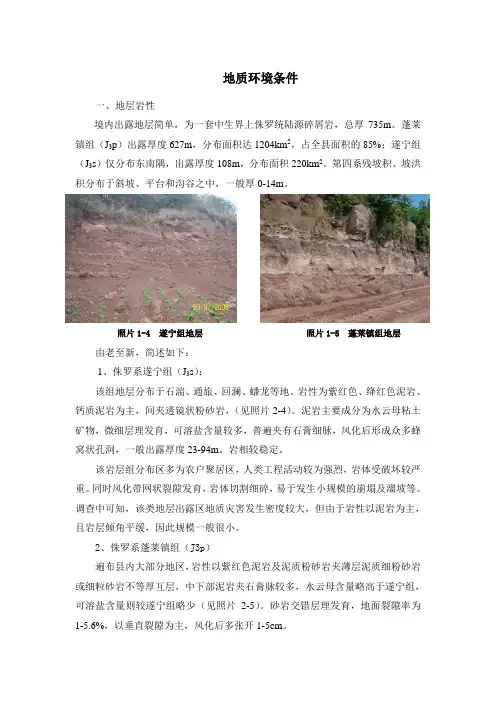

地质环境条件一、地层岩性境内出露地层简单,为一套中生界上侏罗统陆源碎屑岩,总厚735m。

蓬莱镇组(J3p)出露厚度627m,分布面积达1204km2,占全县面积的85%;遂宁组(J3s)仅分布东南隅,出露厚度108m,分布面积220km2。

第四系残坡积、坡洪积分布于斜坡、平台和沟谷之中,一般厚0-14m。

照片1-4 遂宁组地层照片1-5 蓬莱镇组地层由老至新,简述如下:1、侏罗系遂宁组(J3s):该组地层分布于石湍、通旅、回澜、蟠龙等地。

岩性为紫红色、绛红色泥岩、钙质泥岩为主,间夹透镜状粉砂岩,(见照片2-4)。

泥岩主要成分为水云母粘土矿物,微细层理发育,可溶盐含量较多,普遍夹有石膏细脉,风化后形成众多蜂窝状孔洞,一般出露厚度23-94m。

岩相较稳定。

该岩层组分布区多为农户聚居区,人类工程活动较为强烈,岩体受破坏较严重。

同时风化带网状裂隙发育,岩体切割细碎,易于发生小规模的崩塌及溜坡等。

调查中可知,该类地层出露区地质灾害发生密度较大,但由于岩性以泥岩为主,且岩层倾角平缓,因此规模一般很小。

2、侏罗系蓬莱镇组(J3p)遍布县内大部分地区,岩性以紫红色泥岩及泥质粉砂岩夹薄层泥质细粉砂岩或细粒砂岩不等厚互层,中下部泥岩夹石膏脉较多,水云母含量略高于遂宁组,可溶盐含量则较遂宁组略少(见照片2-5)。

砂岩交错层理发育,地面裂隙率为1-5.6%,以垂直裂隙为主,风化后多张开1-5cm。

该类地层为砂泥岩互层,浅层卸核裂隙、成岩裂隙等发育,岩体多被切割呈数米见方的块体。

在农户聚居区,同时受到人类工程活动的影响,在暴雨季节,易产生规模相对较大的崩塌等地质灾害。

)3、第四系全新统(Q4广泛分布于各地。

分布于斜坡、平台上的第四系残坡积层(Q4el+dl),一般厚0-2m,为紫红色砂质粘土或粘质砂土,与下伏泥岩或砂岩呈渐变关系。

因风化作用和人工耕植,土层疏松,干裂纹纵横,透水性好,有利于土体溜坡及小规模滑动的形成。

分布于沟谷的第四系坡洪积层(Q4dl+pl),一般厚2-14m。

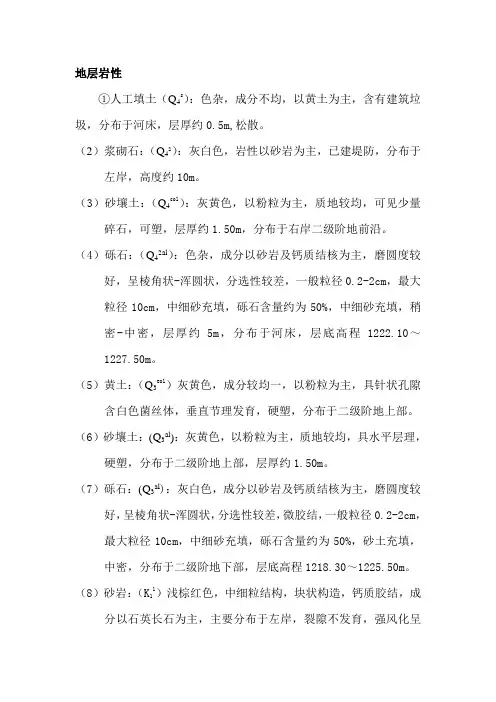

地层岩性①人工填土(Q4s):色杂,成分不均,以黄土为主,含有建筑垃圾,分布于河床,层厚约0.5m,松散。

(2)浆砌石:(Q4s):灰白色,岩性以砂岩为主,已建堤防,分布于左岸,高度约10m。

(3)砂壤土:(Q4col):灰黄色,以粉粒为主,质地较均,可见少量碎石,可塑,层厚约1.50m,分布于右岸二级阶地前沿。

(4)砾石:(Q42al):色杂,成分以砂岩及钙质结核为主,磨圆度较好,呈棱角状-浑圆状,分选性较差,一般粒径0.2-2cm,最大粒径10cm,中细砂充填,砾石含量约为50%,中细砂充填,稍密-中密,层厚约5m,分布于河床,层底高程1222.10~1227.50m。

(5)黄土:(Q3eol)灰黄色,成分较均一,以粉粒为主,具针状孔隙含白色菌丝体,垂直节理发育,硬塑,分布于二级阶地上部。

(6)砂壤土:(Q3al):灰黄色,以粉粒为主,质地较均,具水平层理,硬塑,分布于二级阶地上部,层厚约1.50m。

(7)砾石:(Q3al):灰白色,成分以砂岩及钙质结核为主,磨圆度较好,呈棱角状-浑圆状,分选性较差,微胶结,一般粒径0.2-2cm,最大粒径10cm,中细砂充填,砾石含量约为50%,砂土充填,中密,分布于二级阶地下部,层底高程1218.30~1225.50m。

(8)砂岩:(K11)浅棕红色,中细粒结构,块状构造,钙质胶结,成分以石英长石为主,主要分布于左岸,裂隙不发育,强风化呈砂状及碎块状,厚度约 1.50~2.50m。

层顶高程约1220.40~1231.60m。

(9) 砂岩:(K11)浅棕红色,中细粒结构,块状构造,钙质胶结,成分以石英长石为主,主要分布于左岸,裂隙不发育,弱风化岩体较完整呈块状,层顶高程约1219.50~1229.10m。

滑坡地质特征一、引言滑坡作为一种常见的地质灾害,一直以来都受到广泛关注。

滑坡的发生与地质条件密切相关,了解滑坡地质特征对于预防和减轻滑坡灾害具有重要意义。

本文将对滑坡地质特征进行详细阐述,以期为滑坡研究提供参考。

二、滑坡地质特征概述滑坡地质特征主要包括以下几个方面:地质构造、地层岩性、地形地貌、地下水和地表水。

这些特征共同影响着滑坡的发生、发展和稳定性。

1.地质构造地质构造是滑坡形成的内在因素。

地质构造对滑坡的影响主要体现在两个方面:一是构造活动导致的岩体破裂,为滑坡提供了滑动面和剪切带;二是构造活动导致的岩层倾向和倾角变化,影响了滑坡的稳定性。

2.地层岩性地层岩性是滑坡形成的物质基础。

不同岩性的抗剪强度和抗侵蚀性差异较大,直接影响滑坡的稳定性和滑动特性。

例如,软岩和破碎岩体容易发生滑坡,而硬岩和完整岩体相对稳定。

3.地形地貌地形地貌是滑坡发生的外部条件。

地形地貌对滑坡的影响主要体现在三个方面:一是地形坡度,坡度较大时,地表水容易汇集,降低了滑坡稳定性;二是地貌类型,如山区、丘陵地区和盆地等地貌类型,不同地貌类型的地质条件和土壤特性差异较大,滑坡发生的概率和特点也不同;三是地貌演化,如构造抬升、流水侵蚀等过程,会导致滑坡的形成和发育。

4.地下水和地表水水是滑坡发生的关键因素之一。

地下水和地表水通过影响岩土体的物理力学性质和滑动面条件,进而影响滑坡的稳定性。

水的作用主要包括软化岩土体、增加岩土体内部压力、冻胀作用等。

三、滑坡地质特征在防治中的应用了解滑坡地质特征对于防治滑坡灾害具有重要意义。

根据滑坡地质特征,可以采取以下几种防治措施:1.地质勘探和监测通过地质勘探,可以查明滑坡地质条件,为防治滑坡提供依据。

同时,建立滑坡监测系统,实时掌握滑坡动态变化,为预警和应急响应提供数据支持。

2.抗滑工程根据滑坡地质特征,设计合理的抗滑工程,如抗滑桩、锚杆、土钉等。

这些工程可以提高滑坡稳定性,防止滑坡发生。

3.排水工程针对滑坡区域的水文条件,实施排水工程,降低地下水和地表水对滑坡的影响,提高滑坡稳定性。

成因类别底层序号岩性各大层层顶标高(m)颜色湿度稠度压缩性泥浆护壁钻(冲)孔桩的极限侧阻力标准q sik(KPa)泥浆护壁钻(冲)孔桩的极限端阻力标准值q pk(KPa)分层地基承载力标准值f ka(KPa)人工堆积层①粘质粉土素填土、粉质粘土素填土34.29~38.53(自然地面标高)黄褐稍湿~湿/ 中高①1放渣土杂稍湿/ 中②粘质粉土、粉质粘土32.80~36.41褐黄湿~稍湿/ 中高~高②1砂质粉土、粉质粘土褐黄(局部灰)稍湿~湿/ 低~中低②2粘土、重粉质粘土褐黄(局部灰黄)很湿可塑中高②3粉砂褐黄湿/ 低③粉质粘土、重粉质粘土28.80~30.71 灰~黄灰很湿可塑~硬塑中~中高③1粉质粘土、砂质粉土灰~黄灰稍湿~湿/ 中低~中③2有机质粘土灰很湿可塑中④细砂、粉砂23.75~25.84 灰~黄灰(局部褐黄)饱和/ 低④1粘质粉土灰黄(局部褐黄)稍湿~湿/ 低~中低④2粉质粘土、重粉质粘土褐黄~灰黄很湿可塑~硬塑中④3粉质粘土、砂质粉土灰黄(局部褐黄)稍湿~湿/ 低第四纪沉积层④4粘土黄灰很湿可塑中低⑤粘质粉土、粉质粘土18.17~20.16 褐黄~灰黄稍湿~湿/ 低~中低60 / 240 ⑤1粉质粘土、重粉质粘土褐黄(局部灰)很湿硬塑~可塑中~中低60 / 200⑤2粘土褐黄很湿硬塑~可塑中低~低55 / 200⑤3粘质粉土、砂质粉土褐黄~灰黄稍湿~湿/ 低65 / 260⑥细砂、粉砂11.56~15.24 灰(局部褐黄)饱和/ 低60 / 300 ⑥1粉质粘土、重粉质粘土黄灰~灰很湿可塑~硬塑中~中低65 / 230⑥2粉质粘土、砂质粘土灰~黄灰湿~稍湿/ 低70 / 280⑥3粘土灰~灰黄很湿硬塑~可塑中低~中60 / 220⑦细砂、中砂 5.29~7.42 灰黄~褐黄(局部灰)饱和/ 低65 1200 360⑦1粘土、重粉质粘土灰黄~灰黄(局部灰)很湿可塑~硬塑中低~低60 800 200 ⑦2粘质粉土、砂质粉土灰黄~褐黄(局部灰)稍湿~湿/ 低70 900 280⑦3粉质粘土、粘质粉土灰黄很湿可塑~硬塑低~中低65 900 240⑧粉质粘土、重粉质粘土-4.79~0.09 黄灰~灰很湿可塑~硬塑低~中低65 1000 250⑧1粘质粉土、粉质粘土黄灰~灰湿~稍湿/ 低70 1000 260 ⑧2有机质粘土、有机质重粉质粘土灰很湿可塑~硬塑中低~低60 900 200⑧3细砂、中砂黄灰(局部褐黄)饱和/ 低70 1400 360 ⑧4粉质粘土、砂质粉土灰黄~灰湿~稍湿/ 低75 1000 280⑨卵石-17.80~-14.92 杂饱和/ 低140 3200 500 ⑨1细砂、中砂褐黄~灰黄饱和/ 低75 1800 400-32.94~30.13 褐黄(局部灰)很湿硬塑~可塑低⑩粉质粘土、重粉质粘土⑩1粘土、重粉质粘土褐黄很湿可塑~硬塑中低~低⑩2粘质粉土褐黄湿/ 低褐黄很湿硬塑~可塑低⑾粘质粉土、重粉质粘土-40.20~38.85⑾1粘土、重粉质粘土褐黄很湿硬塑~可塑低~中低⑾2粘质粉土、粉质粘土褐黄稍湿~湿/ 低⑾3 细砂褐黄饱和/ 低⑿细砂-50。

岩石广西出露的岩石有沉积岩、岩浆岩和变质岩三大类。

其中沉积岩最发育,分布占全区面积的88%;岩浆岩主要分布于桂东南、桂东北和桂北占全区面积的9.03%;变质岩仅见于桂北及桂东南局部地域,其分布占全区面积的2.9 7%。

一、变质岩由变质作用所形成的岩石。

在变质作用条件下,使地壳中已存在的岩石(岩浆岩、沉积岩及先前已形成的变质岩)变成具有新的矿物组合及变质结构与构造特征的岩石,是组成地壳的三大岩类之一。

其岩性特征,一方面受原岩的控制,而具有一定的继承性;另一方面,由于受到变质作用的改造,在矿物成分和结构构造上具有与其他岩类不同的特征。

广西变质岩在元古界至中生界均有分布,其根据变质作用类型和成因,可划分为区域变质岩、混合岩、接触变质岩和动力变质岩四种类型,其中以区域变质岩分布最广。

区域变质岩主要分布在桂北、桂中、桂东及桂东南地区;混合岩主要分布于陆川—岑溪断裂带中;接触变质岩分布于广西各期次岩体接触带,以及部分隐伏岩体的顶盖围岩上;不同地区变质作用程度差别较大,其中桂东南地区分布少量达角闪岩—麻粒岩相的中—高级变质岩和混合岩,桂西地区主要分布沸石相、葡萄石—绿纤石相极低级变质岩,其它地区的变质程度仅达绿片岩相。

变质作用时代集中在吕梁期、四堡期、晋宁期、加里东期和印支期。

(一)区域变质岩区域变质作用是一种大面积的、多种因素共同作用形成的一种变质类型,为广西境内主要的变质作用。

区域变质岩主要分布于桂北、桂中—桂东、桂西和桂东南地区,面积为56688km,约占全区面积的24%。

按变质程度、岩石组合和所处的大地构造位置,可分为桂北、桂中—桂东、桂西和桂东南四个变质岩区。

桂北变质岩区分布于柳州—桂林一线以北,受区域变质的地层主要为中—新元古界和下古生界。

主要经受了四堡期和加里东期低压型区域低温动力变质作用的改造。

区域变质岩类型较简单,主要有:变质砂泥岩、板岩、千枚岩、变质基性—超基性岩、片岩、绿泥透闪石岩和大理岩等。

随钻录井实时识别地层岩性的八类参数【字体:大中小】【打印】【关闭】近年来,随着录井现场数字化、自动化程度的提高,岩性解释、评价也逐渐具有数字化、自动化的条件,综合录井参数中钻速、扭矩、温度、电导率以及气体参数与地层岩性有一定的因果关系,而依据上述参数计算得来的Dc指数、Sigma指数等参数则是地层岩性的具体体现,因此,选用经过钻头因素、水力因素等校正过的Dc指数、Sigma指数,钻时、气测组分、扭矩、转盘转速、钻压、钻井液密度、粘度等参数作为判断地层岩性的参数,具有很大的实用价值。

1、钻时由于不同岩性地层泥质含量、粒径、可钻性、硬度等各不相同,其钻头在对地层的破碎时必然引起钻时变化,一般情况下,砂岩低钻时,泥岩高钻时,页岩相对低钻时,而膏岩、盐岩极低钻时。

但是钻时没有统一的划分岩性标准,通过对大量钻时曲线的分析,通过稳定段钻时值和变化值可以画出该段的砂岩线和泥岩线,小于砂岩线为储层,大于泥岩线为泥岩,从而划分岩性和岩性界面。

应用钻时变化率、变化幅度以及通过稳定泥岩段可钻性所确定的相对泥岩线、砂岩可以比较有效地识别砂岩和泥岩。

如果钻井液参数、地层较为稳定,储集层与非储集层钻时的分界清楚,即可规定一个分界值,例如:10min/m, 小于该值的为储层,大于该值的为非储层。

利用钻时划分储层与自然伽玛划分储层具有较好对应性。

多年录井经验表明,应用标准化、对数化处理后的钻时参数是可以进行砂泥岩的岩性识别的。

2、DCS指数DCS指数为校正后的地层可钻性指数,通常与地层岩性具有较好的对应关系,应用DCS指数解释岩性具有可行性,具体解释方法包括两种:①应用趋势线大致确定岩性组合形成dcs趋势线(dcn)后,在趋势线的左端设一条砂线,若dc值落在砂线的左边,即为渗透层,一般砂线距dcn趋势线0.1~0.15,右侧相距0.05~0.1处为泥岩线。

这里应当注意,有些砂质泥岩的dc指数虽小于dcn趋势线,但不具备盖层条件,应划入正常压实的泥岩层中。

地层岩性第○1层:填土黄褐色或灰褐色,松散,主要有粘性土和碎石组成,部分地段该层上部为耕土或植土。

该层普遍分布,厚度0.5~7.1m。

第○2层:碎石黄褐色,局部灰色,N120=5.7击,稍密~中密状态,一般粒径为20~80mm,含量约占50%。

最大粒径200mm。

颗粒形状以棱角形或次棱角形为主。

母岩成分主要为砂岩和板岩,粘性土及角砾完全充填。

该层在沿线大部分地段均有分布,主要为坡麓堆积成因,该层厚度为0.5~7.3m。

第○2-1层:粉质粘土灰黑色,可塑状态,含少量细砂颗粒,切面稍有光泽,干强度中等。

该层仅在D66、D67号钻孔有揭露。

厚度为2.4~3.3m。

第○3层:卵石灰色,N120=5.1击,松散~稍密状态,一般粒径为20~50mm,含量约占60%~70%。

颗粒形状呈圆形或亚圆形,母岩成分主要为砂岩和板岩,偶见花岗岩,中粗砂及圆砾充填。

该层仅在沿线穿越河漫滩处有分布,厚度为1.5~6.6m。

第○4层:粉质粘土灰黑色,可塑状态,含少量细砂颗粒,局部夹粉细砂薄层,切面稍有光泽,干强度中等。

该层主要分布在D47~D51、D66~D74号钻孔段的河漫滩处。

厚度未揭穿。

第○5层:碎石黄褐色或灰色,N120=12.2击,中密~密实状态,一般粒径为20~80mm,含量约占60%~70%。

最大粒径500mm。

颗粒形状以棱角形或次棱角形为主。

母岩成分主要为砂岩和板岩,粘性土及角砾完全充填。

该层在沿线大部分地段均有分布,主要为冰水沉积成因,该层厚度为0.5~7.9m。

第○6层:块石灰色,N120=26.8击,密实状态,一般粒径为100~300mm,含量约占60%~70%,最大粒径1500mm,颗粒形状主要为次棱角形或亚圆形,局部地段以漂石形式呈现。

母岩成分为砂岩和板岩,偶见花岗岩。

碎石含量约为20%~30%,粘性土、中粗砂及角砾完全充填。

该层在沿线大部分地段均有分布,主要为冰水沉积成因,局部靠河地段为河流堆积成因。