编译原理-语法树

- 格式:docx

- 大小:12.64 KB

- 文档页数:2

(一)语法分析概述语法分析是对高级语言的句子结构进行分析,在编译过程中处于核心地位,它的主要任务是在词法分析识别出正确单词符号串的基础上,根据语言定义的语法规则,从单词符号串中识别出各种语法成分,并进行语法检查和错误处理,生成相应的语法树。

生成语法树的方法有两种,一种是自上而下另一种是自下而上。

[1]自上而下的语法分析方法是对由单词种别构成的源程序,尝试用所有可能的途径,从语法树的根结点出发,从上至下为输入符号串建立一棵语法树。

也可以说成是为输入符号串构造一个最左推导。

整个分析过程就是一种试探的过程,通过不断使用不同产生式谋求匹配输入符号串的过程。

自上而下的语法分析方法分为确定的和不确定的两种。

只有LL(1)文法才能进行确定的自上而下语法分析,在这种分析方法中面临两个问题,回溯和死循环。

通过对文法的产生式进行改造来解决这两个问题,在回溯中改造的方法是提取公共左因子,比如:A→αβ1|αβ2,改造后为A→αA’,A’→β1|β2。

死循环的改造方法是消除左递归,比如:A→Aα|β改造后为A→βA’,A’→αA’|ε。

而不确定的有递归下降分析和预测分析,前者适合手工实现,后者适合自动生成。

递归下降分析是用子程序来实现的,为每个非终结符创造一个子程序,每个子程序里面都有一个函数体,这个函数体是根据非终结符的产生式而定义展开的,当分析过程中遇到终结符时就直接匹配,如果遇到非终结符就调用相应的非终结符对应的子程序。

预测分析方法需要借助一个状态栈和一个二维分析表来实现,两者必须联合控制才能更好的实现预测分析方法。

自下而上的语法分析方法和自上而下的语法分析方法是完全不同的两种方法,但是它们产生的结果是相同的,都是构造一棵语法树,只是构造的过程不同罢了。

语法树创建的过程是把分析符号串的各个符号作为叶子结点,按照文法定义的规则,把产生式左部的非终结符作为父结点,自下而上构造此树的过程。

它的基本思想是“移进—归约”。

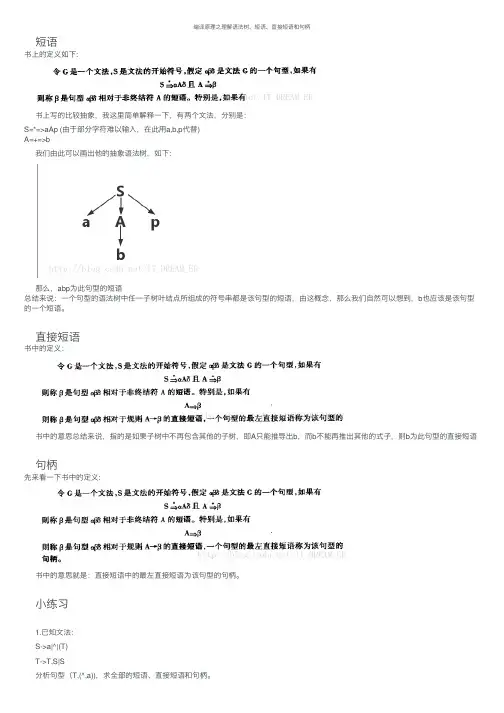

编译原理之理解语法树、短语、直接短语和句柄短语书上的定义如下:书上写的⽐较抽象,我这⾥简单解释⼀下,有两个⽂法,分别是:S=*=>aAp (由于部分字符难以输⼊,在此⽤a,b,p代替)A=+=>b我们由此可以画出他的抽象语法树,如下:那么,abp为此句型的短语总结来说:⼀个句型的语法树中任⼀⼦树叶结点所组成的符号串都是该句型的短语,由这概念,那么我们⾃然可以想到,b也应该是该句型的⼀个短语。

直接短语书中的定义:书中的意思总结来说,指的是如果⼦树中不再包含其他的⼦树,即A只能推导出b,⽽b不能再推出其他的式⼦,则b为此句型的直接短语句柄先来看⼀下书中的定义:书中的意思就是:直接短语中的最左直接短语为该句型的句柄。

⼩练习1.已知⽂法:S->a|^|(T)T->T,S|S分析句型(T,(^,a)),求全部的短语、直接短语和句柄。

S -> (T) -> (T, S) -> (T, (T)) -> (T, (T, S)) -> (T, (S,S)) -> (T, (^, S)) ->(T, (^, a))此⽂法的抽象语法树为:由此可得S=(S, (T), b)为此⽂法的⼀个句型:短语: ^; a; ^, a; (^, a); T, (^, a); (T, (^, a));直接短语:^; a;句柄:^此时的最左直接短语是^所以句柄为^2.构造上下⽂⽆关⽂法,描述语⾔:(1){a n b n|n>=0} a, b个数相等,即可得 S -> aSb l ab | ε(2){a m b n|m>=n>=0} a个数⼤于b,即可得 S -> aS l A A -> aAb | ε(3){(ab)n|n>=0} A -> ab S -> (A)S | ε(4){a m b n|m,n>=1} S -> aSb|aS|Sb|ab(5)if语句 if => if <条件> then <语句A> | if <条件> then <语句B> else <语句B>3.如果if语句的⽅法:stmt -> if expr then stmt| if expr then stmt else stmt| other句⼦if E1 then if E2 then S1 else S2是否有两棵不同的语法树?说明了什么? 有两颗语法树,分别如图说明原语法树是⼆义的。

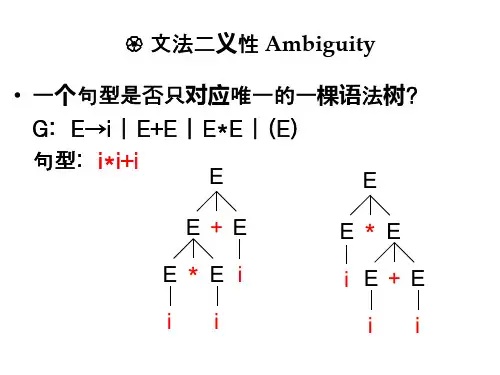

编译原理名词解释2.二义性文法:如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树,则称这个文法是二义性文法。

3.DISPLAY表:过程的嵌套层次显示表,记录该过程的各外层过程的最新活动记录的起始地址。

由于过程嵌套允许内层过程引用外层过程定义的数据,因此,当一个过程运行时必须跟踪它的所有外层过程的最新活动记录起始地址,display表就是用于登记每个外层过程的最新活动记录起始地址。

9.语法制导翻译:在语法分析过程中,根据每个产生式所对应的语义子程序进行翻译的办法叫做语法制导翻译。

10.短语:令G是一个文法,S 划文法的开始符号,假定αβδ是文法G的一个句型,如果有SαAδ且Aβ,则称β是句型αβδ相对非终结符A的短语。

14.超前搜索:在词法分析过程中,有时为了确定词性,需超前扫描若干个字符。

15.句柄:一个句型的最左直接短语。

16.语法制导翻译:在语法分析过程中,根据每个产生式所对应的语义程序进行翻译的方法叫做语法制导翻译。

17.规范句型:由规范推导所得到的句型。

18.素短语:素短语是指这样一个短语,至少含有一个终结符,并且,除它自身外不再含任何更小的素短语。

19.语法:是组规则,用它可形成和产生一个合式的程序。

20.语义:定义程序的意义的一组规则。

21.优化:对程序进行各种等价变换,使得从变换后的程序出发,能产生更有效的目标代码。

三种级别:局部优化、循环优化、全局优化21.词法分析词法分析的主要任务是从左向右扫描每行源程序的符号,按照词法规则从构成源程序的字符串中识别出一个个具有独立意义的最小语法单位,并转换成统一的内部表示(token),送给语法分析程序。

22.LL(1)文法若文法的任何两个产生式A →α | β都满足下面两个条件:(1)FIRST(α) ⋂FIRST(β) = φ;(2)若β⇒* ε,那么FIRST(α)⋂ FOLLOW( A ) = φ。

我们把满足这两个条件的文法叫做LL(1)文法,其中的第一个L代表从左向右扫描输入,第二个L表示产生最左推导,1代表在决定分析器的每步动作时向前看一个输入符号。

编译原理for结构的语法树

编译原理中,for结构是一种常见的语法结构,用于循环执行一些语句。

在语法树中,for结构通常由三个部分组成:循环变量的初始化语句、循环条件判断语句和循环体语句。

循环变量的初始化语句一般用于给循环变量赋初始值。

在语法树中,循环变量的初始化语句通常是一条简单的赋值语句,例如:i = 0。

循环条件判断语句用于判断循环要不要继续执行。

在语法树中,

循环条件判断语句通常是一条关系运算符语句或者逻辑运算符语句,

例如:i < n。

循环体语句用于执行循环中需要重复执行的操作。

在语法树中,

循环体语句可以是一条语句、多条语句的块结构或者一个函数调用语句,例如:print(i)。

在编译器中,编译器会根据语法树中的for结构生成一种特殊的

代码。

这种代码通常包含一个循环头和一个循环尾。

循环头中包括了

循环变量的初始化语句和循环条件判断语句,而循环尾中包括了循环

变量的更新语句和跳转语句。

在编译器中,编译器会根据循环体语句

生成一些中间语言代码,最终将这些代码和循环头和循环尾的代码合

并生成最终的代码。

在实际编程中,for结构是一种非常常用的语法结构。

它可以用于循环遍历数组、枚举类型以及一些需要反复执行的操作。

在编写for

结构代码的时候,需要注意一些细节问题,例如循环变量的初始化、循环条件的判断以及循环体语句的执行。

只有掌握了这些细节问题,才能编写出高效且正确的for结构代码。

编译原理——关于⽂法、推导、规约、句柄、语法树、⼆义性的理解短语:直观理解,该句型中的⼀个符号串,这个符号串能被前⾯句型中的某个⾮终结符推出,那么这个符号串是该句型的短语。

注意必须保证⾮终结符是前⾯句型的,说明要确定⼀个句型的短语,要找到句型对应的推导,规约或语法树才可以,对应的是这个句型⽣成的动态过程。

简单短语:略句柄:⼀个句型只能有⼀个句柄。

(前提默认⾮⼆义性⽂法)推导和规约过程理解推导过程:对每⼀个句型,该句型⼀定有⼀个推导过程(可能不唯⼀),推导过程⼀定对应⼀颗语法树(推导过程可能不唯⼀,当然语法树也可能不唯⼀)推导不唯⼀,规约不唯⼀,规范推导规范推导:最右推导,每次拆最右边的⾮终结符规约过程:规约直观理解就是,“剪⼦树(但留⼦树的根)【对应到表达式就是⽤短语替代那个⾮终结符】,每剪⼀次对应⼀次规约,直到剪到只剩树根”规范规约:最左规约,每次对最左简单短语进⾏的规约⼀个⽂法的句型,必能通过⼀次⼀次的规范推导获得。

同时也能通过⼀次⼀次的规范规约规约⾄开始符号,每次规约都对应⼀个句柄。

所以⽤规约简单短语的⽅法检查⽂法是可⾏的。

规范推导和规范规约互为逆过程:规范推导倒着看就是规范规约规范句型:由规范推导或规范规约得到的句型⼆义性⽂法——不可判定的⽂法所定义的某个句⼦存在两棵不同的语法树。

⽂法中存在某个句⼦,它有两个不同的规范(最右)推导。

⽂法中存在某个句⼦,它有两个不同的规范(最左)规约,即在规约中某些规范句型的句柄不唯⼀。

注意:1. 如果存在两种推导,那么不能说明⼀定是⼆义性⽂法,因为两种推导可能对应同⼀个语法树2. ⼆义性的例⼦句型E+E*i存在不同句柄题型:给⼀句型,找短语、简单短语、句柄1. 画语法树2. 对于某个句型的语法树,它的每⼀颗⼦树都能找出⼀个短语(可能重复),枚举所有的⼦树就能找全。

3.。

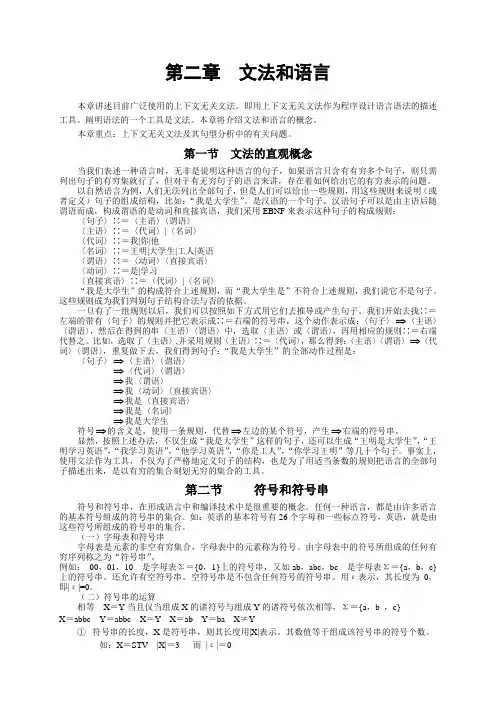

第二章文法和语言本章讲述目前广泛使用的上下文无关文法。

即用上下文无关文法作为程序设计语言语法的描述工具。

阐明语法的一个工具是文法。

本章将介绍文法和语言的概念。

本章重点:上下文无关文法及其句型分析中的有关问题。

第一节文法的直观概念当我们表述一种语言时,无非是说明这种语言的句子,如果语言只含有有穷多个句子,则只需列出句子的有穷集就行了,但对于有无穷句子的语言来讲,存在着如何给出它的有穷表示的问题。

以自然语言为例,人们无法列出全部句子,但是人们可以给出一些规则,用这些规则来说明(或者定义)句子的组成结构,比如:“我是大学生”。

是汉语的一个句子。

汉语句子可以是由主语后随谓语而成,构成谓语的是动词和直接宾语,我们采用EBNF来表示这种句子的构成规则:〈句子〉∷=〈主语〉〈谓语〉〈主语〉∷=〈代词〉|〈名词〉〈代词〉∷=我|你|他〈名词〉∷=王明|大学生|工人|英语〈谓语〉∷=〈动词〉〈直接宾语〉〈动词〉∷=是|学习〈直接宾语〉∷=〈代词〉|〈名词〉“我是大学生”的构成符合上述规则,而“我大学生是”不符合上述规则,我们说它不是句子。

这些规则成为我们判别句子结构合法与否的依据。

一旦有了一组规则以后,我们可以按照如下方式用它们去推导或产生句子。

我们开始去找∷=左端的带有〈句子〉的规则并把它表示成∷=右端的符号串,这个动作表示成:〈句子〉⇒〈主语〉〈谓语〉,然后在得到的串〈主语〉〈谓语〉中,选取〈主语〉或〈谓语〉,再用相应的规则∷=右端代替之。

比如,选取了〈主语〉,并采用规则〈主语〉∷=〈代词〉,那么得到:〈主语〉〈谓语〉⇒〈代词〉〈谓语〉,重复做下去,我们得到句子:“我是大学生”的全部动作过程是:〈句子〉⇒〈主语〉〈谓语〉⇒〈代词〉〈谓语〉⇒我〈谓语〉⇒我〈动词〉〈直接宾语〉⇒我是〈直接宾语〉⇒我是〈名词〉⇒我是大学生符号⇒的含义是,使用一条规则,代替⇒左边的某个符号,产生⇒右端的符号串。

显然,按照上述办法,不仅生成“我是大学生”这样的句子,还可以生成“王明是大学生”,“王明学习英语”,“我学习英语”,“他学习英语”,“你是工人”,“你学习王明”等几十个句子。

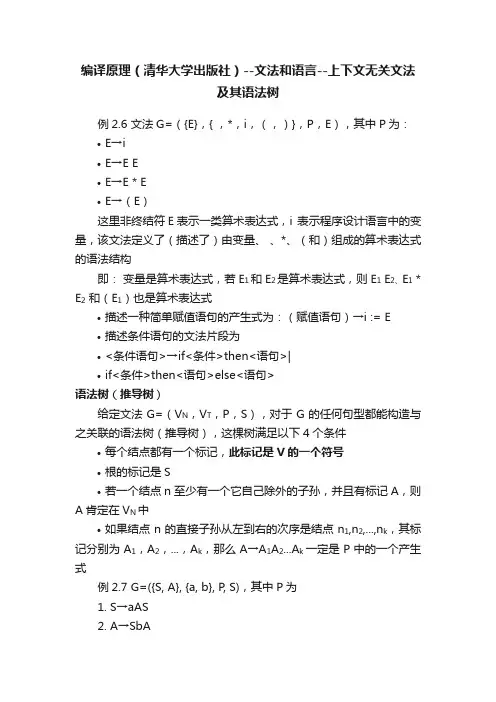

编译原理(清华大学出版社)--文法和语言--上下文无关文法及其语法树例2.6 文法G=({E},{ ,*,i,(,)},P,E),其中P为:•E→i•E→E E•E→E * E•E→(E)这里非终结符E表示一类算术表达式,i 表示程序设计语言中的变量,该文法定义了(描述了)由变量、、*、(和)组成的算术表达式的语法结构即:变量是算术表达式,若E1和E2是算术表达式,则 E1 E2、E1 * E2和(E1)也是算术表达式•描述一种简单赋值语句的产生式为:(赋值语句)→i := E•描述条件语句的文法片段为•<条件语句>→if<条件>then<语句>|•if<条件>then<语句>else<语句>语法树(推导树)给定文法G=(V N,V T,P,S),对于G的任何句型都能构造与之关联的语法树(推导树),这棵树满足以下4个条件•每个结点都有一个标记,此标记是V的一个符号•根的标记是S•若一个结点n至少有一个它自己除外的子孙,并且有标记A,则A肯定在V N中•如果结点n的直接子孙从左到右的次序是结点n1,n2,...,n k,其标记分别为A1,A2,...,A k,那么A→A1A2...A k 一定是P中的一个产生式例2.7 G=({S, A}, {a, b}, P, S),其中P为1.S→aAS2.A→SbA3.A→SS4.S→a5.A→ba•上图是G的一棵推导树,标记S的顶点结点是树根,它的直接子孙为a、A和S三个结点,a在A和S的左边,A在S的左边,S→aAS 是一个产生式•同样A结点至少有一个除它自己以外的子孙(A的直接子孙为S,b和A),A肯定是非终结符•该图的推导树是例2.7的文法G的句型 aabbaa 的推导过程,从左到右读出推导树的叶子标记,aabbaa•推导过程可以多种的,•S=>aAS=>aAa=>aSbAa=>aSbbaa=>aabbaa (最右推导)•S=>aAS=>aSbAS=>aabAS=>aabbaS=>aabbaa (最左推导)•S=>aAS=>aSbAS=>aSbAa=>aabAa=>aabbaa如果在推导的任何一步α=>β,其中α、β是句型都是对α中的最左(最右)非终结符进行替换,称这种推导为最左(最右推导)最右推导,被称为规范推导,由规范推导所得的句型称为右句型或规范句型但一个句型不一定只对应唯一的一棵语法树,例2.6的文法G就有两个不同的最左推导推导1:E => E E => E*E E => i*E E => i*i E => i*i i 推导2:E => E*E => i*E => i*E E => i*i E => i*i i如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树,则说这个文法是二义的•来源:。

编译原理 ast 实现编译原理是计算机科学中的重要学科,它研究的是将高级语言程序转化为可执行的机器代码的过程。

在编译过程中,一项关键的任务就是将源代码转化为抽象语法树(AST)。

本文将围绕编译原理中的AST实现展开讨论。

一、什么是抽象语法树(AST)抽象语法树(Abstract Syntax Tree,AST)是编译器中用于表示源代码语法结构的一种数据结构。

它以树状结构的形式表达了源代码中的各个语法元素之间的关系,可以看作是源代码的一种抽象表示。

AST的构建过程是编译过程中的重要一步,它将源代码中的词法单元解析、语法分析等步骤得到的信息组织起来,为后续的语义分析、优化和代码生成等阶段提供基础。

二、AST的构建过程AST的构建过程主要包括词法分析、语法分析和语义分析三个步骤。

1. 词法分析词法分析是将源代码分解为一个个词法单元(Token)的过程。

词法单元是语言中的最小语法单位,例如关键字、标识符、运算符、常量等。

词法分析器根据事先定义好的词法规则,将源代码中的字符序列分解为词法单元,并为每个词法单元添加相应的属性信息。

2. 语法分析语法分析是将词法单元序列组织成语法树的过程。

它根据语言的语法规则,将词法单元序列转化为抽象语法树。

语法分析器使用上下文无关文法(Context-Free Grammar,CFG)描述语言的语法规则,并利用自顶向下或自底向上的算法进行分析。

在语法分析的过程中,还会进行错误处理和恢复,保证语法分析的正确性。

3. 语义分析语义分析是对语法树进行进一步的处理和分析,以获取更多的语义信息。

它主要包括类型检查、符号表管理、语义规则检查等。

语义分析器会遍历语法树,对每个语法节点进行分析,并为每个节点添加相应的语义属性。

通过语义分析,可以检测和纠正源代码中的语义错误,为后续的优化和代码生成阶段做准备。

三、AST的应用AST作为编译过程中的重要数据结构,被广泛应用于编译器和解释器的设计与实现中。

编译原理语法树编译原理中的语法树(Syntax Tree)是源代码的抽象语法结构的树状表现形式,树上的每个节点都表示源代码中的一种结构。

构建语法树是编译过程的核心步骤之一,其目的是将源代码的结构以树状的形式表示出来,以便进行后续的语义分析和代码生成。

语法树的构建通常分为两个阶段:解析(Parsing)和回溯(Backtracking)。

解析阶段是将源代码按照语法规则进行解析,生成初步的语法结构;回溯阶段则是根据语义规则对初步的语法结构进行优化和调整,最终形成完整的语法树。

在语法树的构建过程中,通常会使用上下文无关文法(Context-free Grammar)作为描述语言结构的工具。

上下文无关文法是一种形式化语言,能够精确地定义语言的语法结构,并且具有无回溯、无嵌套等特性,使得语法树的构建过程更加高效和可靠。

构建完成的语法树可以被用于后续的语义分析、代码优化和代码生成等阶段。

在语义分析阶段,编译器会检查语法树中的语义信息,确保源代码的语义是正确的。

在代码优化阶段,编译器会对语法树进行优化,以提高生成代码的性能和效率。

在代码生成阶段,编译器会根据语法树生成目标语言的代码,最终输出可执行的程序。

除了用于编译器的实现,语法树在很多其他领域也有应用,例如自然语言处理、文本分析和机器学习等。

在这些领域中,语法树也被用于表示和分析文本的结构和语义信息,为后续的任务提供更加准确和可靠的数据基础。

总的来说,编译原理中的语法树是一种重要的数据结构,用于表示源代码的结构和语义信息。

通过构建语法树,我们可以更加高效地分析和处理源代码,提高编译器的性能和可靠性。

同时,语法树也在其他领域中发挥着重要作用,为相关任务提供更加准确和可靠的数据基础。

编译原理名词解释1. 词法分析器(Lexer):也称为扫描器(Scanner),用于将源代码分割成一个个单词(Token)。

2. 语法分析器(Parser):将词法分析器生成的单词序列转换成语法树(Parse Tree)或抽象语法树(Abstract Syntax Tree)。

3. 语法树(Parse Tree):表示源代码的语法结构的树状结构,它由语法分析器根据语法规则生成。

4. 抽象语法树(Abstract Syntax Tree):比语法树更加简化和抽象的树状结构,用于表示源代码的语义结构。

5. 语义分析器(Semantic Analyzer):对抽象语法树进行语义检查,并生成中间代码或目标代码。

6. 中间代码(Intermediate code):一种介于源代码和目标代码之间的中间表示形式,可以被不同的优化器和代码生成器使用。

7. 目标代码生成器(Code Generator):将中间代码转换成特定目标平台的机器代码。

8. 优化器(Optimizer):用于对中间代码进行优化,以提高代码的执行效率和资源利用率。

9. 符号表(Symbol Table):用于存储程序中的标识符(变量、函数等)的信息,包括名称、类型等。

10. 语言文法(Grammar):定义了一种语言的语法规则,常用的形式包括上下文无关文法和正则文法。

11. 上下文无关文法(Context-free Grammar):一种形式化的语法表示方法,由产生式和非终结符组成,描述一种语言的句子结构。

12. 语言解释器(Interpreter):将源代码逐行解释执行的程序,不需要生成目标代码。

13. 回溯法(Backtracking):一种递归式的算法,用于在语法分析过程中根据产生式进行选择。

14. 正则表达式(Regular Expression):用于描述一类字符串的表达式,可以用于词法分析中的模式匹配。

15. 自顶向下分析(Top-down Parsing):从文法的起始符号开始,按照语法规则逐步构建语法树的过程。

第一章编译程序是一种程序,它把高级语言编写的源程序翻译成与之在逻辑上等价的机器语言或汇编语言的目标程序。

一个高级语言程序的执行通常分为两个阶段,即编译阶段和运行阶段。

如果编译生成的目标程序是汇编语言形式,那么在编译与运行阶段之间还要添加一个汇编阶段.解释程序也是一种翻译程序,它将源程序作为输入,一条语句一条语句地读入并解释执行。

解释程序与编译程序的主要区别是:编译程序是将源程序翻译成目标程序后再执行该目标程序,而解释程序则是逐条读出源程序中的语句并解释执行,即在解释程序的执行过程中并不产生目标程序。

编译过程源程序符串进行扫描和分解,个具有独立意义的单词;语法分析的任务的基础上,根据语言的语法规则(号串中识别出各种语法单位并进行语法检查;和中间代码生成阶段的任务来描述这种语义即生成中间代码;优化的任务高效(节省时间和空间)的目标代码;的任务定机器上的机器语言程序或汇编语言程序,实现最终的翻译工作。

自编译:用某种高级语言书写自己的编译程序。

交叉编译:指用A机器上的编译程序来产生可在B机器上运行的目标代码。

自展:首先确定一个非常简单的核心语言L0,然后用机器语言或汇编语言书写出它的编译程序T0:再把语言L0扩充到L1,此时有L0 L1,并用L0编写L1的编译程序T1(即自编译)。

移植:指A机器上的某种高级语言的编译程序稍加改动后能够在B机器上运行.第二章对程序设计语言的描述是从语法、语义和语用3个因素来考虑的。

所谓语法是对语言结构的定义;语义是描述了语言的含义;语用则是从使用的角度去描述语言。

形式化的方法:用一整套带有严格规定的符号体系来描述问题的方法。

标识符:以字母打头的字母数字串字母表:是元素的非空有穷集合。

字符:字母表中的元素称为符号,或称为字符。

可以是字母、数字和其他符号。

符号串:符号的有穷序列。

前缀:指从末尾删除0个或多个符号后得到的符号串.后缀:指从开头删除…。

(同上)符号串的运算:符号串的连接、集合的乘积、符号串的幂运算、集合的幂运算、集合A的正闭包A+与闭包A*形式语言:字母表上所有的字符按照某种规则所组成的集合。

编译原理(技术)语法树

给定文法G=(Vn,Vt,P,S),对于G的任何句型都能构造与之关联的语法树(推导树).树中的每一个节点都有一个标记,此标记是V= Vn∪Vt中的一个符号。

语法树是句子结构的图形表示,它代表了句子的推导结果,有利于理解句子语法结构的层次。

简单说,语法树就是按照某一规则进行推导时所形成的树。

一棵语法树包括了一个句型的所有可能的推导过程。

这个语法树满足:

(1) 树中每一个结点都有一个标记,此标记是V= VN∪VT中的一个符号。

(2) 根的标记是S。

(3) 若树的一结点A至少有一个子女,则A∈VN。

(4) 如结点A的子女结点从左到右次序为B1,B2...Bn,则必有产生式A→B1B2...Bn。

对应的每颗语法树,其中都包括句型,短语,简单短语,句柄,素短语等。

每颗树的叶子结点组成一个句型;

每颗子树(包括树)的叶子结点组成一个短语;

每颗简单子树的叶子结点组成一个简单短语(简单子树只有父子两代);

最左简单子树的叶子结点组成句柄;

素短语:它是个短语,并且最少含有一个终结符,并且除自身外不再含有更小的带有终结符号的短语。

例如:

S

/ | \

( T )

/ | \

T d S

/ | \ |

T d S b

| /|\

S ( T )

句型: (Sd(T)db)

短语:S,(T),b,Sd(T),Sd(T)db,(Sd(T)db) 简单短语:S,(T),b

句柄:S

素短语:(T),b。