光 之 教 堂 建筑分析

- 格式:doc

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:11

光之教堂建筑功能介绍引言光之教堂是一座以光为主题的建筑,它不仅是一座艺术之美的代表,更是一个功能性建筑。

光之教堂通过巧妙的设计和独特的建筑技术,为人们提供了多种功能和体验。

本文将介绍光之教堂的主要功能以及它们对人们的影响。

1. 美学与艺术光之教堂作为一座光线艺术建筑,其最重要的功能之一就是展示美学与艺术的魅力。

它通过巧妙的设计、独特的光线穿透方式和精致的建筑材料,创造了一种独特的视觉效果。

光之教堂的外观设计灵感来源于大自然中的光线流动,建筑本身就是一件艺术品,吸引了众多的游客和艺术爱好者。

2. 宗教活动场所光之教堂最初的设计目的是为了提供一个宗教活动场所。

它的建筑风格和空间布局都与宗教仪式和活动密切相关。

光之教堂的内部空间宽敞明亮,穹顶上的玻璃窗让阳光透过来,营造出一种宁静祥和的氛围。

人们可以在这里参加宗教仪式、祈祷和冥想,感受到灵性的力量和内心的宁静。

3. 游客观光光之教堂的独特设计和美丽景观吸引了大量的游客。

它成为了一个重要的观光景点,吸引了来自世界各地的游客前来参观。

不仅可以欣赏到建筑本身的美丽,还可以在阳光照射下体验到光线的神奇魅力。

游客可以在光之教堂内外拍摄照片,留下美好的回忆。

4. 研究与教育光之教堂的独特设计以及光线穿透的方式使得它成为了研究和教育的对象。

许多建筑师、设计师和学者前来研究和学习光之教堂的建筑技术和艺术设计。

光之教堂还经常举办展览和教育活动,向公众介绍光线的特性和应用。

这些活动为学生和研究者提供了一个学习和交流的平台。

5. 社区活动场所除了宗教活动和观光之外,光之教堂还被社区用作举办各种活动的场所。

它的宽敞内部空间可以容纳大量的人群,是举办音乐会、表演、讲座和庆典的理想场所。

光之教堂的独特设计和良好的音响效果使得各种社区活动更加丰富多样,给社区居民带来了更多的文化娱乐选择。

结论光之教堂作为一座光线艺术建筑,不仅展示了美学与艺术的魅力,还提供了多种功能和体验。

它是一个宗教活动场所、游客观光景点、研究与教育的对象,同时也是社区活动的场所。

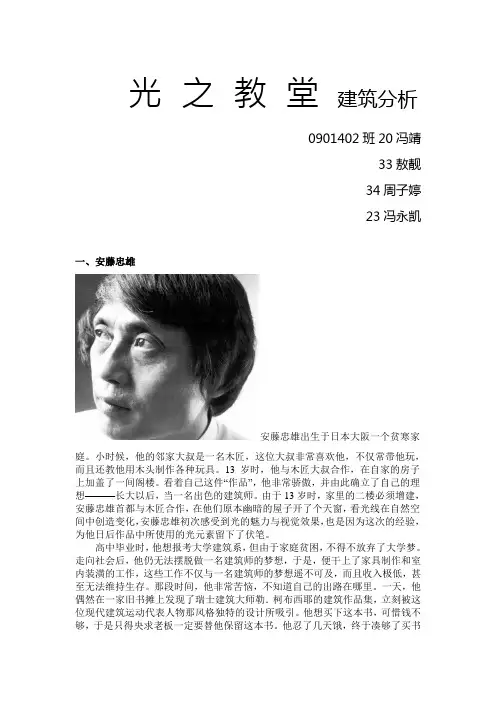

光之教堂建筑分析0901402班20冯靖33敖靓34周子婷23冯永凯一、安藤忠雄安藤忠雄出生于日本大阪一个贫寒家庭。

小时候,他的邻家大叔是一名木匠,这位大叔非常喜欢他,不仅常带他玩,而且还教他用木头制作各种玩具。

13岁时,他与木匠大叔合作,在自家的房子上加盖了一间阁楼。

看着自己这件“作品”,他非常骄傲,并由此确立了自己的理想———长大以后,当一名出色的建筑师。

由于13岁时,家里的二楼必须增建,安藤忠雄首都与木匠合作,在他们原本幽暗的屋子开了个天窗,看光线在自然空间中创造变化,安藤忠雄初次感受到光的魅力与视觉效果,也是因为这次的经验,为他日后作品中所使用的光元素留下了伏笔。

高中毕业时,他想报考大学建筑系,但由于家庭贫困,不得不放弃了大学梦。

走向社会后,他仍无法摆脱做一名建筑师的梦想,于是,便干上了家具制作和室内装潢的工作,这些工作不仅与一名建筑师的梦想遥不可及,而且收入极低,甚至无法维持生存。

那段时间,他非常苦恼,不知道自己的出路在哪里。

一天,他偶然在一家旧书摊上发现了瑞士建筑大师勒.柯布西耶的建筑作品集,立刻被这位现代建筑运动代表人物那风格独特的设计所吸引。

他想买下这本书,可惜钱不够,于是只得央求老板一定要替他保留这本书。

他忍了几天饿,终于凑够了买书的钱。

他拿着书,边走边如饥似渴地阅读起来……读了柯布西耶这本书,不仅让他知道了什么是建筑,而且还让他找到了自己的人生出路:柯布西耶没有受过高等教育,是通过自学成为建筑大师的,而他自学的方式除了读书,便是游历四方,只要有机会,他就到世界各地参观建筑杰作,对他来说,这是另一种方式的阅读……他立即决定,把柯布西耶作为自己的偶像进行复制。

复制的第一步当然是自学。

为此,他开始一边工作一边自学,用整整一年,将大学建筑系的教科书研读完毕。

接下来,他就要像柯布西耶那样去世界各地“游历”了,但一个难题随即摆到了他的面前:他没有钱!就在他一筹莫展之际,他听一位朋友说,只要做上拳击选手就可以拿到工作签证出国比赛,于是他采取了迂回的策略:仅仅用了两个多月就拿到了职业拳击赛的执照,然后,利用出国比赛的机会到世界各地旅游。

![光之教堂建筑分析[高级教资]](https://uimg.taocdn.com/2d6d6507312b3169a551a411.webp)

光之教堂建筑方案推演光之教堂是一座宏伟壮丽的建筑,其建筑方案极其精致,独特而又充满艺术感。

以下是光之教堂建筑方案的推演。

首先,在建筑的外观设计上,光之教堂采用了古典主义建筑样式,简洁大方,与周围环境相得益彰。

教堂的主体结构为大型圆顶,圆顶上覆盖着一层特殊的透明材料,可以让阳光透过教堂顶部洒下,犹如一道道柔和的光芒。

整个教堂的外观色彩以白色为主,搭配着银灰色的装饰线条,使得教堂显得高贵典雅。

其次,在教堂的内部设计上,光之教堂充满了艺术氛围。

进入教堂,首先映入眼帘的是一座宏伟的中央穹顶,顶部嵌有多个透明玻璃窗,犹如星空般绚丽。

教堂的中央穹顶下方是一座巨大的圆形平台,平台上摆放着教堂里的主祭台,主祭台前有一座高大华美的圣坛。

圣坛上的十字架由纯金打造,映衬着周围的光线,光芒四射,给人一种庄严肃穆的感觉。

教堂的两侧是多个座位区域,座位采用红木打造,经过精细雕刻,镶嵌着华丽的花纹,给人一种高贵典雅的感觉。

座位的排列非常规整,而且周围没有墙壁,使得整个教堂显得通透宽敞。

此外,在教堂的背面,有一个特别设计的圆形小院,名为“光之花园”。

光之花园中美丽的花朵和绿树环绕,向人们传达出宁静和祥和的氛围。

光之花园的中央是一座小型喷泉,喷泉喷出的水雾在阳光的照射下形成一片五颜六色的美丽光环,给人一种梦幻般的感觉。

最后,在光之教堂的周围,还修建了一座宽敞的广场,供人们进行集会和庆典活动。

广场上铺设了整齐的石板路,四周种植了一些花草,使得整个广场充满了生机和活力。

综上所述,光之教堂建筑方案推演了一座宏伟壮丽、充满艺术氛围的建筑。

其外观设计简洁大方,内部设计充满艺术感,光之花园和广场的设计使得整个教堂显得更加宏伟庄重。

光之教堂将成为一座备受景仰和向往的精神圣地,将人们的心灵与宇宙相连接。

光之教堂形态构成手法光之教堂是一座位于巴黎的著名教堂,以其独特的建筑形态和出色的光线设计而闻名。

它是一座哥特式建筑,以其引人注目的尖顶和飞扶壁而著名。

这篇文章将探讨光之教堂的形态构成手法,从建筑风格、结构形态、光线设计等方面进行分析。

首先,光之教堂是一座典型的哥特式建筑,这一建筑风格在欧洲中世纪非常流行。

哥特式建筑以其高大的尖顶、尖拱门和精细的雕刻而闻名于世。

光之教堂采用了这一建筑风格的典型元素,如高耸的尖顶和尖拱门。

尖顶被设计得非常高,从而在巴黎市区的地标之一。

同时,尖拱门和窗户也是光之教堂的独特之处,它们以复杂的几何图案和细致的雕刻为特点,增加了建筑的美感和精致度。

其次,光之教堂的结构形态也是其独特之处。

它采用了飞扶壁的设计,这是哥特式建筑的一个重要特点。

飞扶壁是一种垂直于大教堂墙面的支撑结构,用来分担教堂墙体的重量。

光之教堂使用了大量的飞扶壁,使得整个建筑看起来非常轻盈,形成了一种融合了建筑和雕塑的艺术效果。

飞扶壁的设计也为光之教堂的光线设计提供了更多的空间。

光线设计是光之教堂的一大亮点。

教堂中的光线设计主要通过窗户来实现。

教堂的窗户采用了玫瑰窗的设计,这是哥特式建筑最经典的元素之一。

玫瑰窗是一个大型、圆形的花窗玻璃,通常有着复杂的几何图案和精美的颜色。

光之教堂的玫瑰窗设计非常独特,它以圆形的形状展现出来,并且在窗户中使用了不同的颜色玻璃,使得阳光透过窗户时形成了多彩的光线效果。

这种光线效果在教堂内部形成了一种神圣而庄严的氛围。

除了玫瑰窗,教堂的其他窗户也采用了类似的设计手法。

这些窗户通常非常高大,并且具有不同的几何形状。

它们以其复杂的几何图案和精美的颜色而引人注目。

这些窗户将阳光引入教堂内部,营造出一种明亮而神秘的氛围。

光线在教堂内部的墙壁和地板上形成了美丽的图案,给人一种仿佛置身于仙境之中的感觉。

总而言之,光之教堂通过其独特的建筑风格、结构形态和光线设计,成为了一座引人注目的艺术品。

它的哥特式建筑风格、飞扶壁结构和多彩的玻璃窗户都是其形态构成的重要手法。

光之教堂建筑分析0901402班20冯靖33敖靓34周子婷23冯永凯一、安藤忠雄安藤忠雄出生于日本大阪一个贫寒家庭。

小时候,他的邻家大叔是一名木匠,这位大叔非常喜欢他,不仅常带他玩,而且还教他用木头制作各种玩具。

13岁时,他与木匠大叔合作,在自家的房子上加盖了一间阁楼。

看着自己这件“作品”,他非常骄傲,并由此确立了自己的理想———长大以后,当一名出色的建筑师。

由于13岁时,家里的二楼必须增建,安藤忠雄首都与木匠合作,在他们原本幽暗的屋子开了个天窗,看光线在自然空间中创造变化,安藤忠雄初次感受到光的魅力与视觉效果,也是因为这次的经验,为他日后作品中所使用的光元素留下了伏笔。

高中毕业时,他想报考大学建筑系,但由于家庭贫困,不得不放弃了大学梦。

走向社会后,他仍无法摆脱做一名建筑师的梦想,于是,便干上了家具制作和室内装潢的工作,这些工作不仅与一名建筑师的梦想遥不可及,而且收入极低,甚至无法维持生存。

那段时间,他非常苦恼,不知道自己的出路在哪里。

一天,他偶然在一家旧书摊上发现了瑞士建筑大师勒.柯布西耶的建筑作品集,立刻被这位现代建筑运动代表人物那风格独特的设计所吸引。

他想买下这本书,可惜钱不够,于是只得央求老板一定要替他保留这本书。

他忍了几天饿,终于凑够了买书的钱。

他拿着书,边走边如饥似渴地阅读起来……读了柯布西耶这本书,不仅让他知道了什么是建筑,而且还让他找到了自己的人生出路:柯布西耶没有受过高等教育,是通过自学成为建筑大师的,而他自学的方式除了读书,便是游历四方,只要有机会,他就到世界各地参观建筑杰作,对他来说,这是另一种方式的阅读……他立即决定,把柯布西耶作为自己的偶像进行复制。

复制的第一步当然是自学。

为此,他开始一边工作一边自学,用整整一年,将大学建筑系的教科书研读完毕。

接下来,他就要像柯布西耶那样去世界各地“游历”了,但一个难题随即摆到了他的面前:他没有钱!就在他一筹莫展之际,他听一位朋友说,只要做上拳击选手就可以拿到工作签证出国比赛,于是他采取了迂回的策略:仅仅用了两个多月就拿到了职业拳击赛的执照,然后,利用出国比赛的机会到世界各地旅游。

安藤忠雄時常將自然融入個人作品當中,或許是因為曾經被那道純潔且不經過人工加工過的元素給感動了吧。

从1962年开始,他经西伯利亚铁路来到莫斯科,然后从北欧进入中欧、南欧,直到印度……在漫长的旅行途中,全世界的建筑杰作都跳到了他的眼前,成了他活生生的老师。

1969年,他结束历时7年的游学生涯回到日本,开设了一家建筑师事务所。

但在日本这个学历至上的国家里,不仅没人承认他是一名建筑师,反而都觉得他异想天开:“一个没受过正规教育的人,怎么可能成为建筑师?”面对质疑,他没有退缩,反而更加激发了他追寻梦想的热情与意志。

经过整整7年的不懈努力,1976年,他在大阪近郊设计的“住吉的长屋”开始让他在日本建筑界崭露头角,他的事业也由此走向了成功。

此后,又经过长达二十多年的奋斗,他终于成长为一位像柯布西耶那样的大师级人物:从1987年开始,只有高中学历的他先后被耶鲁大学、哥伦比亚大学、哈佛大学等世界知名学府聘为客座教授;1995年,在他54岁时,获得了有“建筑界诺贝尔奖”之称的“普立兹克奖”,成为有史以来获此殊荣的第三位日本建筑师……他被誉为“清水混凝土诗人”、与“鸟巢”设计者赫尔佐格、央视新址设计者库哈斯并称为世界三大建筑师。

在印度恒河畔的贝拿勒斯圣地,望着由圣徒们的累累白骨堆成的山,终于想清楚了:人终归有一死,我要拼命地按自己的方式去活。

"最终,向死而生的安藤被建筑所吸引,并选择用建筑来表达他对于自然和人类关系的认识,成功地将他的意志铭刻在大地之中。

同一时间发生的这些事情并没有必然联系,但却暗示着世界灵魂的转化在不知不觉中发生。

这些充满自觉意识的个体不断地滋养着世界生命,使它不至于因随意泛滥的贪婪、软弱、惰性和自私而灭亡。

当然,这些自觉的个体首先体会到的是痛苦。

泰戈尔"将弥漫于世间的痛苦加深而成为爱、欲,成为人间的苦乐,通过诗人的心灵诵化而成为诗歌",而安藤则"从一开始做设计,就一直在不安和痛苦的困境中寻找我的建筑之路。

"这种对于痛苦的不避不离挑战了"趋利避苦"之常理。

而痛苦终究没有让他们灭了对世界的热情,泰戈尔说:"我们热爱世界时便生活在这世界上。

"安藤说:"你们应将自己的毕业设计作品放在自己的家中,永远记住自己对建筑投入的热情,以更专注、更认真、更热情的方式去对待世界。

"正像马斯洛对自觉个体的研究所发现的,这些自觉的个体并不是没有痛苦、忧愁和烦恼,而是他们能够从生活中得到更多的东西、较少害怕和焦虑、较少因为厌倦、失望及羞耻感或缺少目的而烦恼。

马斯洛称他们为"自我实现者"。

除去在痛苦中滋生的热情,勇气、自信和自尊亦是自觉个体的重要特质。

对世界的热情使得安藤从二十几岁起就一直不断地给社会提供自己的想法,"对一个事情的解决有很多种方法,我觉得也许我的是更好的。

"他说。

而后三种品质支持着安藤将对世界的热情持续至今,"我的提案可能会得到认可,但大多数时候都是被否认,现在年纪大了,有更多的经验得到认可,有更多自己的想法,但也还是不断地受到否认。

但我一直乐观地去解决问题,我相信好的理念最终会被人们接受,几十年前被否认的想法几十年后可能会被采纳到其他的方案中,变为现实。

所以,永远充满希望、永不放弃是最重要的。

"正是因为有了这种希望和执着,世界开始对安藤颔首。

日本人安藤开始成为世界灵魂的一部分,像其他来自四面八方的组成者一样,他们的精神超越国界,对普遍的人类和自然的命运怀有宽广的好奇之心和深刻的归属之情。

人和环境的关系始终是安藤建筑思想中最关键的部分。

"建筑并不是一个人的作品,而是整个社会环境的一部分。

如果建筑作品是美术馆之类的,那它的主角并不是建筑师,也不是建筑作品,而是在这个空间中将要展出的展品和前来参观的民众。

如果建筑作品是住宅之类的,那么它的主角则是居住在其中的人们,它的目的是让人们能够很愉快、很安宁地居住在里面。

""创造一个让儿童充满信心和希望的环境是每一个建筑师的责任。

"这样的理念超越一切流派,一切主义,去繁就简,赋予普通事物不朽的能力。

在住吉长屋中对中庭的设计手法与万神庙的穹顶开洞有共通之处,万神庙是人与神的联系,长屋是人与自然的联系,在万神庙单纯几何形体的垂直空间与日本建筑非几何学水平意象的对峙中,安藤的观点是:①场所是支撑建筑的大前提;②纯粹的几何学是支撑建筑的骨架;③人工化的自然,从自然中抽象出秩序,抽象出光、水、风。

在欧洲征服自然和日本传统人与自然平等的观念中,他“构筑了一种自然与人类之间保持紧张感且相互对峙的建筑,只有保持这种紧张感,人类才能觉醒自身,实现自我。

自然并不是理性的对抗物……”住吉的长屋二、与自然的对峙光之教堂的设计,对自然要素“光”的表现,正是他所谓对自然进行抽象化的作业。

没有欧洲传统宗教建筑的空间和形式,也没有西方神学的空灵与征服,只是通过对场所的应用、初期现代建筑几何形体的运用、宗教“十”字符号的抽象引用和在此基础上的自然“光”抽象形成其独特的建筑形式。

这是宗教建筑的另一种静寂的平和与秩序,表象了日本传统水平空间的过渡和融通。

特别是在一、二期建筑期间,在室内外空间的处理上,都体现了亚洲传统哲学和建筑观。

在教堂单纯几何形体中,光“十”字抽象化的无窗混凝土盒子教堂,体现了西方宗教的神秘及其与自然的对峙。

空间和形式在艺术上的惊奇组合安藤的建筑是空间和形式在艺术上的惊奇组合,透过他的建筑没有人可预测这个时刻将会到来,他不愿意受传统的束缚。

创新是他的手段,个人世界观是他灵感的源泉。

将普雷兹克建筑奖授书安藤忠雄,不仅因为他完成了某项作品,更是为了他将来的项目能够进一步丰富建筑艺术。

安藤所有的项目几乎都是用水泥作为主要建筑材料的,其实他当过一段时间的木工学徒,掌握了日本传统木结构手艺。

事实上,他最出名的著作之一就是完全的木结构——92年在西班牙参览的日本亭榭。

安藤的大部份杰作都在日本,尤其集中在生他、养他的故乡大阪,他至今仍在那里生活,工作。

除一些灵性的宗教建筑外,他还设计了许多博物馆,商业建筑包括写字楼、工厂、商场等。

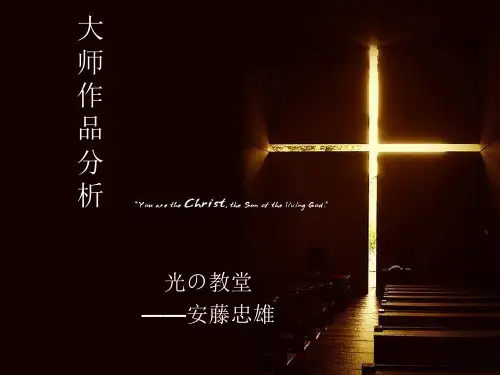

教堂外的环境很普通光光之教堂就在眼前三、光之教堂所采用的建筑元素1、光将清水混凝土挖空,是光线从挖空的十字架中射入,创造出浓厚的宗教味。

在其他作品中也能够很明显地看见相同的手法,例如海之教堂2、清水混泥土安藤忠雄喜欢使用暴露真实材质的素面材料,比如清水混泥土、钢、玻璃或未上漆的木头等。

使用這些材料的目的是要探索,究竟这些简单的材料能创造出什么样丰富的空间。

他强调,材料并不是他的主题,而材料所围起来的空间才是3、他关注的焦点。

尽管安藤忠雄的木造建筑也闻名于世,如西班牙万国博览会日本馆的巨大木建筑、玉木堂等。

不过,在世人的眼中,清水混泥土似乎已成了安藤忠雄的素面材质的标志之一。

此外,安藤忠雄也觉得清水混泥土是现代建筑的象征,因为它是现代建筑中最常见的建材。

其他建筑是习惯于将清水混凝土当做内部材料,不在乎表面处理,甚至还要在其上加以装修、涂彩;但是,安藤忠雄不然。

4、几何形体安藤忠雄为什么偏好单纯几何形体?他认为,单纯的几何形体是建筑的基础或框架。

年轻是自学旅行欧洲,从万神庙与其他古典建筑平面上发现单纯的几何形体。

另一方面,魯斯的建筑运用几何创造出來的各种住宅空间,也令他相当感动。

此后,安藤忠雄将其精炼并于个人的想法融为一体,他认为,几何形体相对于自然,是纯粹理性的产物,也是人类历史运用在建筑空间上最为基础的架构。

光的探究清水混泥土的装饰几何形体四、光之教堂的结构由一个混凝土长方体和一道与之成15度横贯的墙体构成,长方体中嵌入三个直径5.9米的球体。

这道独立的墙把空间分割成礼拜堂和入口部分。

廊道两侧为素面混凝土墙,顶部由玻璃拱与H型横梁构成。

廓道前后没有墙体阻隔,新鲜空气自由地在这个空间中穿行,其末端是绿色的树木和遥远的海景。

透过毛玻璃拱顶,人们能感觉到天空、阳光和绿树。

教堂内部的光线是定向性的,而不同于廊道中均匀分布的光线。

教堂内部的地面愈往牧师讲台方向愈称阶梯状下降。

前方是一面十字形分割的墙壁,嵌入了玻璃,以这里射入的光线显现出光的十字架。

由于考虑了预算与材料之感,地板和椅子均采用低成本的脚手架木板光之教堂由混凝土作墙壁,除了那个置身于墙壁中的大十字架外,并没有放置任何多余的装饰物。

安藤忠雄说,他的墙不用挂画,因为有太阳这位画家为他作画。

教堂里只有一段向下的斜路,没有阶梯;最重要的是,信徒的座位位置高于圣坛,这有别于大部分的教堂(圣坛都会位于高台之上,庄严而冷酷地俯视着信徒),此乃打破了传统的教堂建筑,亦反映了世界上每个人都应该平等的思想。