非完整管井出水量计算的等效完整井法

- 格式:pdf

- 大小:300.62 KB

- 文档页数:4

解析法(一)解析法的应用条件解析法是根据解析解的建模要求,通过对实际问题的合理概化,构造理想化模式的解析公式,用于矿坑涌水量预测。

具有对井巷类型适应能力强、快速、简便、经济等优点,是最常用的基本方法。

解析法预测矿坑涌水量时,以井流理论和用等效原则构造的“大井”为主,后者指将各种形态的井巷与坑道系统,以具有等效性的“大井”表示,称“大井”法.因此说:矿坑涌水量计算的最大特点是“大井法”与等效原则的应用,而供水则以干扰井的计算为主。

稳定井流解析法:应用于矿坑疏干流场处于相对稳定状态的流量预测。

包括①在已知某开采水平最大水位降条件下的矿坑总涌水量;②在给定某开采水平疏干排水能力的前提下,计算地下水位降深(或压力疏降)值。

非稳定解析法:用于矿床疏干过程中地下水位不断下降,疏干漏斗持续不断扩展,非稳定状态下的涌水量预测.包括:①已知开采水平水位降(s)、疏干时间(t),求涌水量(Q);②已知Q、s,求疏干某水平或漏斗扩展到某处的时间(t);③已知Q、t,求s,以确定漏斗发展的速度和漏斗范围内各点水头函数隨时间的变化规律,用于规划各项开采措施。

在勘探阶段,以选择疏干量和计算量最大涌水量为主。

(二)计算方法如上所述,应用解析法预测矿坑涌水量时,关键问题是如何在查清水文地质条件的前提下,将复杂的实际问题概化。

它可概括为如下三个重要方面:分析疏干流场的水力特征,合理概化边界条件,正确确定各项参数.1。

分析疏干流场的水力特征矿区的疏干流场是在天然背景条件下,迭加开采因素演变而成。

分析时,应以天然状态为基础,结合开采条件作出合理概化。

(1)区分稳定流与非稳定流矿山基建阶段,疏干流场的内外边界有受开拓井巷的扩展所控制,以消耗含水层储量为主,属非稳定流;进入回采阶段后,井巷输廊大体已定,疏干流场主要受外边界的补给条件控制,当存在定水头(侧向或越流)补给条件时,矿坑水量被侧向补给量或越流量所平衡,流场特征除受气候的季节变化影响外,呈现对稳定状态.基本符合稳定的“建模”条件,或可以认为两者具等效性;反之,均属非稳定流范畴。

基坑降水、土方、支护工程降水设计计算书一、设计计算依据1、岩土工程勘察报告;2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;3、其它相关资料。

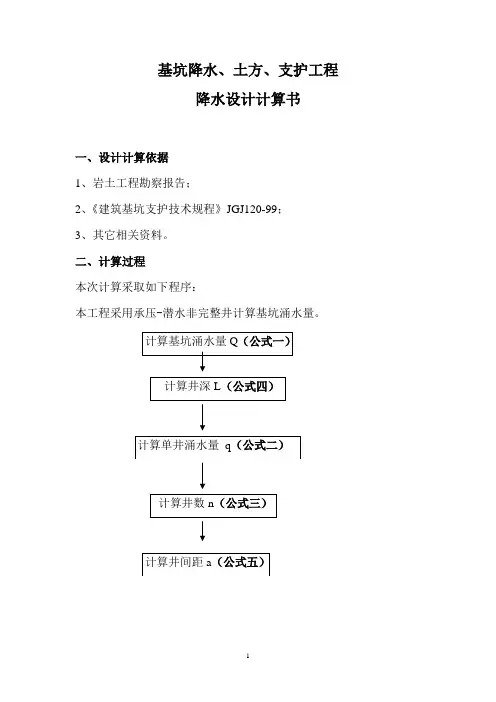

二、计算过程本次计算采取如下程序:本工程采用承压-潜水非完整井计算基坑涌水量。

公式一:)R (1lg h -M)M -2H 366.102r k Q +=(式中:Q ——基坑涌水量(m 3/d)k ——渗透系数(m/d),10S ——水位降深(m),7.0m R ——引用影响半径(m),R=kH s 2=230m r 0——基坑半径(m),F F r 564.0/0==π=104.5m F ——基坑面积(m 2),本工程暂取34358m 2l ——过滤器有效工作部分长度H ——初始静止水位至井底的距离h ——基坑底至井底的距离M ——承压含水层厚度(m),27.0计算得:Q=2969.9m 3/d根据我公司多年施工经验,根据规范所计算涌水量往往比实际小很多,本工程根据经验,按两倍理论量计算涌水量,即涌水量为:2969.9×2=5940 m 3/d公式二:3120q k l r s π=式中:q ——管井的出水量(m 3/d)s r ——过滤器半径(m )l ——过滤器浸部分段长度(m),2.0k ——含水层渗透系数(m/d),380计算得:q =182.40m 3/d公式三:q Qn 1.1=计算得井数为:n ≈36公式四:T y Z ir c h L +++++=0式中:L ——井深(m)h ——基坑深度(m),5.5c ——降水水面距基坑底的深度(m),1.0i ——水力坡度,取0.03Z ——降水期间地下水位变幅(m),0.5y ——过滤器工作部分长度(m),2.0T ——沉砂管长度(m),0.5计算得井深为:L ≈12.6m ,取 13m公式五:1'-=n l a式中:'l ——沿基坑布置井点的长度(m),约1160m 计算得井间距为:a ≈33.1m因按规范计算降水井所需间距往往比实际需要要小很多,根据我 公司多年降水经验,结合本工程实际情况,降水井间距为7.0m ,另,由于基坑面积较大,在槽内加设疏干井,共布降水井165口。

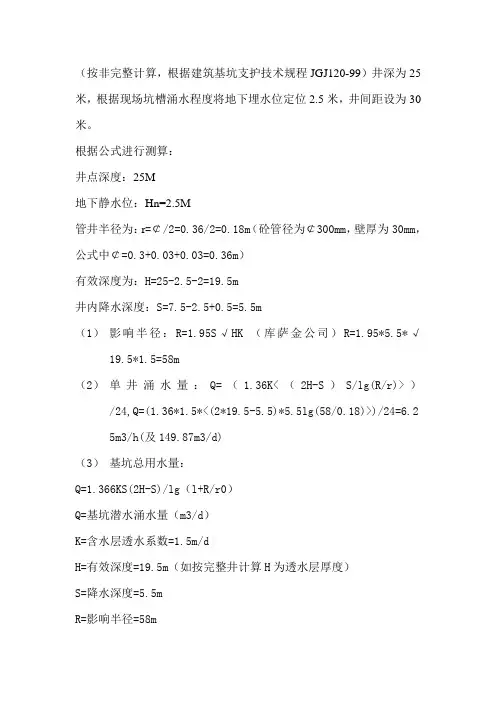

(按非完整计算,根据建筑基坑支护技术规程JGJ120-99)井深为25米,根据现场坑槽涌水程度将地下埋水位定位2.5米,井间距设为30米。

根据公式进行测算:井点深度:25M地下静水位:Hn=2.5M管井半径为:r=¢/2=0.36/2=0.18m(砼管径为¢300mm,壁厚为30mm,公式中¢=0.3+0.03+0.03=0.36m)有效深度为:H=25-2.5-2=19.5m井内降水深度:S=7.5-2.5+0.5=5.5m(1)影响半径:R=1.95S√HK (库萨金公司)R=1.95*5.5*√19.5*1.5=58m(2)单井涌水量:Q=(1.36K<(2H-S)S/lg(R/r)>)/24,Q=(1.36*1.5*<(2*19.5-5.5)*5.5lg(58/0.18)>)/24=6.25m3/h(及149.87m3/d)(3)基坑总用水量:Q=1.366KS(2H-S)/lg(l+R/r0)Q=基坑潜水涌水量(m3/d)K=含水层透水系数=1.5m/dH=有效深度=19.5m(如按完整井计算H为透水层厚度)S=降水深度=5.5mR=影响半径=58mr0=基坑换算半径=√F/π因阜阳一路道路红线宽度为50米,雨水管位于中心线南北两侧13.5m 污水管位于道路中心线两侧15m,井位于北侧雨水管4m处,基坑模拟宽度为42米,长度为50米。

r0=基坑换算半径=0.29*(a+b)=0.29*(42+50)=26.68mS=降水深度=5.5米Q=1.366*1.5*5.5(2*19.5-5.5)/lg(1+58/26.68)=7521.05m3/d 按100米为一个施工段,每个井点出水量为降水井数量:n=1.1Q/q;每天抽水量为150m3/d,n=752.05*2/150≈3;以100米为一个施工段,应该布置3个井点同时降水,间距为30m,抽水天数=总储存量W/每天抽水量W=mv或w=mahV=含水层体积V=基坑面积*降水深度hm含水层给水度0.15v=42*100*5.5=23100m3V=23100*0.15=3465m3抽水天数=3465/149.87*3=7.7天。

网络出版时间:2013-10-15 21:51网络出版地址:/kcms/detail/32.1124.TU.20131015.2151.001.html第00卷第0期岩土工程学报V ol.00No.0 2013年00月Chinese Journal of Geotechnical Engineering October.,2013定流量下潜水非完整井稳定流计算方法林志斌1,2,李元海1,2,桂常林1,2,刘继强3,秦先林1,2(1.中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,徐州221008;2.中国矿业大学力学与建筑工程学院,徐州221008;3.中铁建设投资集团有限公司,深圳518000)摘要:针对现有潜水非完整井对于不同的管长和淹没状态下有着四种完全不同的理论计算公式,不能很好地解决实际工程中由于潜水位降深不断变化而引起的流量变化问题,将潜水含水层沿潜水位最大降深处分成上下两部分,采用积分变换方法,推导得到可适用于不同管长和淹没状态下的定流量潜水层非完整井的稳定流公式;然后在此基础上,采用Delphi结合Matlab 自行开发一个计算程序,对潜水非完整井的井流特点进行分析;最后通过一个基坑降水算例说明了其应用于实际工程的有效性。

研究结果表明:(1)推导得到的潜水非完整井公式可以退化为经典的潜水完整井裘布依公式,并在特殊情况下可得到近似解析解;(2)自行开发的计算程序可对不同条件下潜水非完整井的阻力系数和流量进行自动快速计算,为潜水非完整井的井流性状分析提供了便利的工具;(3)将推导出的潜水非完整井稳定流计算公式应用于有隔水围护结构且采用坑内降水方式的基坑工程是可行的。

关键词:潜水非完整井;降深;阻力系数;基坑工程中图分类号:TU41 文献标识码:A 文章编号:作者简介:林志斌(1988–),男,福建宁德人,博士研究生,主要从事隧道及地下工程方面的研究工作。

E-mail: linzhibin999999999@。

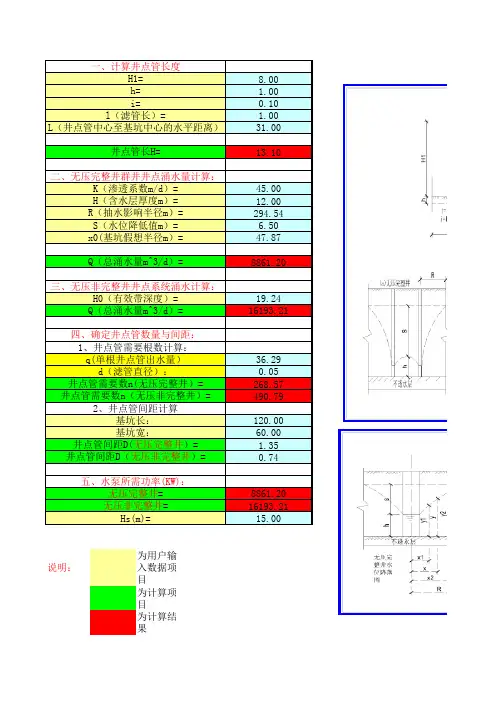

8.001.000.10 1.00

31.0013.1045.0012.00294.546.5047.878861.2019.2416193.2136.290.05268.57490.79120.0060.001.350.748861.2016193.2115.00

说明:为用户输入数据项目

为计算项目

为计算结果

为用户输入数据本表格根据《建筑施工手册》相关规定计算,仅供参考.

一、计算井点管长度

H1=

h=

i=

无压完整井=

无压非完整井=

Hs(m)=基坑长:

基坑宽:

五、水泵所需功率(KW):

l(滤管长)=

L(井点管中心至基坑中心的水平距离)=

井点管长H=

K(渗透系数m/d)=

Q(总涌水量m^3/d)=

Q(总涌水量m^3/d)=

二、无压完整井群井井点涌水量计算:

三、无压非完整井井点系统涌水计算:

H0(有效带深度)=

H(含水层厚度m)=

R(抽水影响半径m)=

S(水位降低值m)=

x0(基坑假想半径m)=

四、确定井点管数量与间距:

q(单根井点管出水量)

1、井点管需要根数计算:

d(滤管直径):

井点管需要数n(无压完整井)=井点管需要数n(无压非完整井)=

2、井点管间距计算

井点管间距D(无压完整井)=

井点管间距D(无压非完整井)=。

一、场地岩土工程情况本工程位于包头市友谊大街以南,劳动路以东,万青路以西,在地貌上属于大青山山前冲洪积地貌。

本场地地层结构和岩性如下:第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。

该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。

第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。

该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。

第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。

天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。

第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。

第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。

天然状态下呈饱和,中密状态。

该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。

第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。

天然状态下呈可塑~软塑状态。

该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。

该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。

地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。

一、场地岩土工程情况本工程位于市友谊大街以南,劳动路以东,万青路以西,在地貌上属于大青山山前冲洪积地貌。

本场地地层结构和岩性如下:第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。

该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。

第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。

该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。

第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。

天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。

第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。

第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。

天然状态下呈饱和,中密状态。

该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。

第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。

天然状态下呈可塑~软塑状态。

该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。

该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。

地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。

地下水利用作业1(本部分为补充教学内容:地下水的存赋及特征,请参考教学课件或相关文献)。

一、判断题(正确的在括号内打“√”,反之打“×”。

每题2分,共2 0分)1、广义的地下水是指赋存于饱水带岩石空隙中的水。

()2、地下水是由补给区流向排泄区,从高水位向低水位流动。

()3、隔水层是指不透水但有利于地下水存贮的的岩层。

()4、潜水井的初见水位与稳定水位一致。

()5、承压水的补给区与承压分布区不一致。

()6、上升泉是潜水溢流排泄而成的。

()7、补给和排泄是含水层与外界发生联系的两个重要过程。

()8、构成含水层的地质条件是具有透水岩层和隔水岩层。

()9、岩石空隙愈大,数量愈多,透水性愈强,地下水愈丰富。

()10、潜水等水位线图中的等水位线越密,表示该处含水层厚度变小或渗透性变差。

()二、填空题(每题3分,共30分)1、狭义的地下水是指__ __ ___ ___ 。

2、按埋藏条件的不同,地下水可分为______ _ __和____ _____。

3、地下水的起源有、和。

4、潜水面的形状常用表示,等水位线变密处,含水层厚度或渗透性能。

5、埋藏于地表以下的水一般存在于两个不同的地带:潜水面以上的及潜水面以下的。

6、潜水的垂直排泄方式有、和。

7、根据补给来源和出露的水头性质,泉可分为和。

8、含水层是赋存地下水的物质基础,含水层的对地下水的分布和运动起主导作用,按含水层空隙成因条件的不同,可将地下水分成、和。

9、和是含水层与外界发生联系的两个重要过程。

10、构成含水层的条件是、和。

三、单项选择题(每题3分,共15分)1.潜水的主要补给来源是()。

A.地表水入渗B.越流补给C.大气降水D.凝结水2.关于承压水,下列说法正确的是()。

A.不能接受大气降水的补给B.稳定水位高于初见水位C.容易受污染D.以下降泉的形式在地表出露3、人类可以直接取用的水是()。

A.结合水B.非重力水C.重力水D.重力水和非重力水4、在等水线图上,等水位线变密处,含水层厚度和渗透性能的变化趋势是()。

基坑降水的非完整井流计算【摘要】用三维边界单元法解决基坑施工中非完整井降水的渗流计算问题,为降水方案设计提供依据,并对降水过程作出预测。

【关键词】基坑降水基坑施工非完整井流计算【Abstract] The seepage calculation for partly penetrated well dewatering is solved in foundation pit construction by the three dimensional boundary elements method.This provides the basis for the scheme design of dewatering,and can make a prediction for dewatering process.【key words] foundation dewatering foundation pit constructioncalculation for partially penetrated well flow.0前言在建筑工程的深基坑施工过程中,往往要求将地下水位降到一定的深度之下,目的是使基坑的坑底面不积水,便于施工。

另一方面,降低水位是为了减小基坑的水压力,防止坑底土层破坏或防止发生流砂、管涌等现象。

同时基坑降水还能减小基坑侧壁的渗透压力,有助增加基坑侧壁的稳定性。

因此基坑降水在深基坑工程中占有重要位置。

在南方软土地区,由于地下水位浅,土质软弱,基坑降水的作用更加突出。

基坑降水的方案设计必须既科学又经济。

降水方案首先要确保降水效果能够达到预期的目的,降水过程能够按预定计划有控制地实行;其次,应考虑降水工程的经济性,做到以尽量少的工程费用实现降水的目的。

节约降水费用的关键是设计最经济的井数、井深及降水井的合理布置。

降水井的个数主要取决于单井的降水深度和单井的有效降深范围。

由于上海地区浅部土层的渗透性较小,因此降水井附近的降落曲线较陡,使得降水影响范围较小。

《地下水利用》作业1、2参考答案作业(一)第1-2章一、填空题1.通常按空隙形状特征和发育岩类将其分为:松散岩石中的_孔隙_、坚硬岩石中的_裂隙_和可溶岩石中的_溶隙_三大类。

2.溶隙可发展为_溶洞_、_暗河_、_天然井_、_落水洞_等多种形态。

溶隙的特点就是岩溶率的变化范围很大,由小于百分之一到百分之几十。

3.存在于岩石空隙中的水,主要形式为_结合水_、_重力水_、_毛细水_、_固态水_和_气态水_。

4.靠近固体表面的重力水,受表面引力的影响,水分子排列整齐,流动时呈_层流_状态;当远离固体表面,只受重力作用时,这部分重力水在流速较大时又容易转为_紊流_运动。

5.潜水是埋藏于地下第_一_个稳定隔水层之上,具有_自由_表面的重力水。

6.潜水的上部没有连续完整的隔水顶板,通过上部透水层可与地表相通,其自由表面称为_潜水面_,潜水面至地表的距离称为_潜水位埋藏深度_,潜水面至隔水底板的距离叫_潜水含水层的厚度_。

潜水面上任一点距基准面的绝对标高称为_潜水位标高_。

7.地下水的循环是指地下水的_补给_、_径流_和_排泄_的全过程。

8.孔隙率的大小与圆球形颗粒的直径_无关_,但是大直径的空隙体积要比小直径的空隙体积大。

二、问答题1.为什么说控制地下水位常常是除涝治碱的有效措施?答:因为通过井灌井排,调节地下水量平衡,控制地下水位的埋深,从而改变表土盐分的垂直分布,增大雨季土壤蓄水能力。

经验表明,井排(结合井灌)和水平排水(渠道排水)相比,具有更有效地降低地下水位、占地少、不妨碍机耕以及表土脱盐速度快等优点。

2.何谓岩石的水理性质?水的存在形式与岩石空隙大小有什么样的关系?答:岩石与水作用过程中,所表现的容水、持水、给水和透水性能,称为岩石的水理性质,它是划分含水层与隔水层的重要依据。

水的存在形式与岩石空隙大小关系密切。

岩石空隙大小控制了岩石空隙中水的存在形式,岩石空隙度控制了岩石对水的容纳能力,但它不能揭示空隙中水的存在形式,无法反映岩石对水的保持、给水和透水等性质,而给水和渗透却是地下水开发利用的关键。

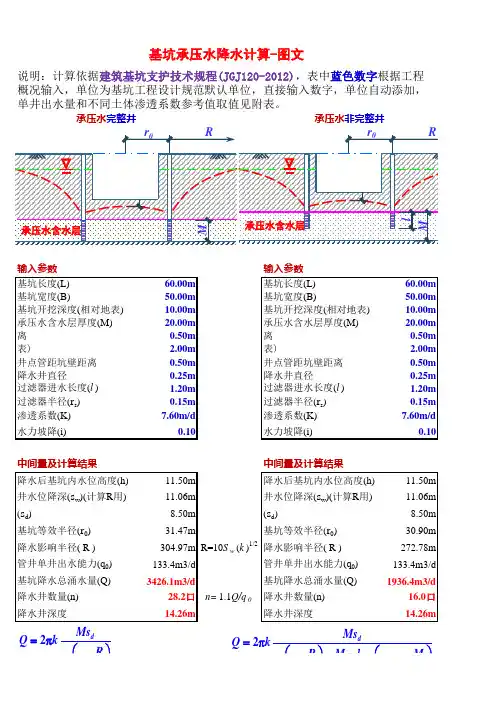

60.00m 60.00m 50.00m 50.00m 10.00m 10.00m

20.00m 20.00m 0.50m 0.50m 2.00m 2.00m 0.50m 0.50m 0.25m 0.25m 1.20m 1.20m 0.15m 0.15m 7.60m/d

7.60m/d

0.10

0.10

R=10S n=基坑承压水降水计算-图文

承压水完整井

承压水非完整井

输入参数输入参数基坑长度(L)基坑长度(L)基坑宽度(B)

基坑宽度(B)

基坑开挖深度(相对地表)基坑开挖深度(相对地表)承压水含水层厚度(M)承压水含水层厚度(M)降水后坑底水位与基底距离降水后坑底水位与基底距离承压水水头埋深(相对地表)

承压水水头埋深(相对地表)

井点管距坑壁距离井点管距坑壁距离降水井直径

降水井直径

过滤器进水长度(l )过滤器进水长度(l )过滤器半径(r s )过滤器半径(r s )渗透系数(K)渗透系数(K)水力坡降(i)水力坡降(i)说明:计算依据建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012),表中蓝色数字根据工程概况输入,单位为基坑工程设计规范默认单位,直接输入数字,单位自动添加,单井出水量和不同土体渗透系数参考值取值见附表。

R。

降水计算书根据《建筑基坑支护技术规程》和本工程的特点以及类似工程的实际经验来进行本工程的轻型井点降水计算和布置(如附图)。

水位降深为基坑底0.5m以下。

1、水位降低值水位降低值S=5.55-0.5+0.5=5.55(m)2、基坑涌水量计算根据本工程特点和《建筑基坑支护技术规程》按均质含水层潜水非完整井基坑涌水量计算公式进行计算,其公式如下:Q=1.366×k×(H2-h m2) /[lg(1+R/r0) +(h m-l)/l×lg(1+0.2×h m/r0)]式中Q:基坑涌水量;m3K:渗透系数,K=0.173(m/d)H:潜水含水层厚度,H=14.0(m)h:坑内最高水位至潜水含水层层底厚度, h = H – S=14.0-5.55=8.45(m)h m h m=(H+h)/2,11.225(m)S:基坑水位降深,S=5.55 (m)R:降水影响半径,R =1.95×5.55×√(K×H)=1.95*5.55√(0.173×5.55)=10.6(m)r0:基坑等效半径,r0=√(A/π)=√(9785/π)=55.8(m)l:滤管长度,l =0.8(m)将以上数值代入上式,得基坑涌水量Q:Q=178.5(m3/d)3、计算井点管数量及间距(1)单根井点管出水量:q=ξ65πdl=0.876(m3/d)d:滤管内径,d = 0.032(m)l:滤管长度,l =0.8(m)K:渗透系数,K=0.173 (m/d)ξ:经验系数,ξ=0.3(2)井点管数量:n=1.1×Q/q=1.1×178.5/0.876=225(根)井距:D=L/n=403/225≈1.79(m)取井距为1.7m,实际总根数237根(403÷1.7=237)。

4、抽水设备选用所需的最低真空度为:h k = 10×(6+0.8)=68(KPa)所需水泵流量:Q1 =1.2Q/10=1.2×11.3=13.56(m3/d)所需水泵的吸水扬程:H s ≥6+0.8=6.8(m)根据上述参数选用相应的离心泵。

备用井10-20% 大口井20米8米浪高0.4米盖板0.5米含沙量:单位体积河水内挟带泥沙重量挟沙能力上游1000米下游100米低于城市防洪标准重现期不低于100年1水资源含义分为三种:广义、狭义、工程上的定义2河流中的泥沙一般分为两大类:推移质、悬移质3给水水源分为:地表水源、地下水源4采用地下水源时,按泉水、承压水、潜水的顺序考虑5斗槽式取水构筑物分为:顺流式、逆流式、双向式6管井一般由井室、井壁管、过滤器、沉淀管组成7移动式取水构筑物两大类:浮船式、斜桥式8复合井通常由:大口井和管井组成,目的增加出水量。

【给水水源有何特点?】1地下水的特点:受形成、埋藏、补给等条件影响,具有水质澄清,水温稳定、分布面广、卫生条件好、不易受污染等。

缺点:径流量小,有的矿化度和硬度较高,含有铁、锰、氟、氯化物、硫酸盐、各种重金属或H2S含量高。

2地表水特点:径流量大,矿化度、硬度低,含铁、锰量较低;缺点:河水浊度较高(汛期),水温变幅大,有机物和细菌含量较高,有的色度较高,易受污染。

【防止水源水质污染和水质恶化的措施有哪些?】A合理规划城市居住区和工业区,减轻对水源的污染,易造成污染的工厂,布置在水源地的下游。

B加强水源水质监督管理,制定污水排放标准并切实贯彻实施。

C勘察新水源时,应该从防止污染的角度,提出水源合理规划布局的意见,提出卫生防护条件与防护措施D对于滨海及其他水质较差的地区,要注意“咸水入侵”,过量开采与与水质不良含水层发生水力联系等E进行水体污染调查研究,建立水体污染监测网。

【管井一般由哪几部分组成?各部分功能如何?】由井室,井壁管,过滤器,沉淀管组成。

1井室:用以安装各种设备(水泵,控制柜),保持井口免受污染和进行维护管理的场所。

2井壁管:加固井壁,隔离水质不良的或水头较低的含水层。

3过滤器:用以集水和保持填砾与含水层的稳定,是管井中最重要的组成部分。

4沉淀管:沉淀进入井内的细沙和自地下水中析出的沉淀物。

《地下水利用》习题宁夏大学土木与水利工程学院2015.9第一章管井出水量计算1.思考题1.何谓完整井和非完整井?2. 在什么情况下,水井的出水量可运用稳定井流理论的计算方法来确定。

3. 在推导潜水完整井稳定流出水量计算公式时,裘布依作了哪些假定,裘布依假定的含义是什么?4. 简述稳定井流运动的特点5. 裘布依公式的用途?6. 裘布依公式如何在实际生产中应用?7. 映射法的基本原理是什么?何谓虚井?虚井有何特征?8. 承压含水层弹性释水系数的物理意义是什么? 9. 泰斯公式在实际生产中有何用途?10.简述干扰井群的特点及干扰井群的计算方法11.潜水完整井非稳定井流与承压完整井非稳定井流有何不同的特点。

12.裘布依公式井流模型中R 的含义是什么?当用于无界含水层时,R 的含义又是什么?两者的本质区别是什么?13. 地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么?14.泰氏公式和雅可布公式的不同点是什么?二者的应用条件有何差别?试说明之。

2.计算题1.在承压含水层中有一口半径为0.076m 的抽水井,已知含水层厚9.80m ,渗透系数为4.20m/d ,初始水位为17.40m ,影响半径为150m 。

试求井内稳定水位为13.40m 时的出水量。

2.某承压含水层厚30.50m ,渗透系数为40m/d ,初始水位为37.50m ,抽水井半径为0.076m 。

若取引用影响半径为380m ,试求井内水位为多少时才能满足流量为2600m 3/d 的需水要求。

3.某承压含水层中有一口直径为0.20m 的抽水井,在距抽水井527m 远处设有一个观测孔。

含水层厚52.20m ,渗透系数为11.12m/d 。

试求井内水位降深为6.61m ,观测孔水位降深为0.78m 时的抽水井流量。

4.有一半径为r 0=0.1m 的潜水完整井,供水半径R=200m 。

含水层厚度H=8m ,含水层的渗透系数K=8.64m/d 。

试求:抽水降深s=3m 时井的出水量。

01-管井降水计算(潜水非完整井)一、场地岩土工程情况本工程位于包头市友谊大街以南,劳动路以东,万青路以西,在地貌上属于大青山山前冲洪积地貌。

本场地地层结构和岩性如下:第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。

该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。

第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。

该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。

第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。

天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。

第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。

该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。

第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。

天然状态下呈饱和,中密状态。

该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。

第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为 1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。

天然状态下呈可塑~软塑状态。

该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。

该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。

地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。

第九章地下水向不完整井运动Groundwater flow to partially penetrated well9.1地下水向不完整井运动的特点9.2地下水向不完整井的稳定运动9.3地下水向承压不完整井的非稳定运动地下水动力学-非完整井流29.1地下水向不完整井运动的特点井底进水井壁进水井底井壁同时进水地下水动力学-非完整井流3不完整井流特点(1)地下水流向不完整井的流网特征与完整井不同。

如地下水流向承压完整井的水流为平面径向流,流线是对称井轴的径向直线;而流向承压不完整井的流线在井附近有很大弯曲,垂向分速度不可忽略,流向不完整井的地下水流为三维流。

在比值r/M<1.5~2.0范围内,流线有明显弯曲,离不完整井愈近,弯曲愈厉害,形成三维流区。

在r/M>1.5~ 2.0范围,流线趋于平行层面,垂向分速度很小,由三维流逐渐过渡为平面径向流。

地下水动力学-非完整井流4地下水动力学-非完整井流5在其它条件相同时,不完整井流量小于完整井的流量 设l 为不完整井过滤器长度,M 为含水层厚度。

试验表明,不完整井流量随比值l/M 的增大而增大,随l/M 值的减小而减小。

当l/M =1时,变成完整井,流量达到该情况下的最大值。

不完整井流特点(2)地下水动力学-非完整井流6不完整井流特点(3)过滤器在含水层中的位置和顶底板对水流状态有明显影响。

如果含水层很厚,则可近似地忽略隔水底板对水流的影响,按半无限厚含水层来处理;否则,应当同时考虑顶、底板的影响,作有限含水层处理。

地下水动力学-非完整井流7地下水动力学-非完整井流89.2地下水向不完整井的稳定运动9.2.1 井底进水的承压水不完整井井底形状为半球形,则流线为径向直线,等水头面是半个同心球面。

在球坐标系中则为一维流。

这种不完整井流可用空间汇点来求解。

地下水动力学-非完整井流9源汇在均质含水层中,如果渗流以一定强度从各个方面沿径向流向一点,则称该点为汇点。