第一讲大学生心理健康教育导论

- 格式:pptx

- 大小:7.27 MB

- 文档页数:46

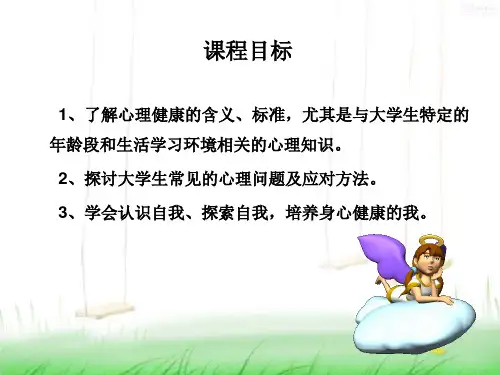

第一讲大学生心理健康导论1. 课程的必要性1.1现代社会,人们发生心理问题的可能性上升1.2心理健康是幸福和成功的前提2.心理健康的标准2.1 智力正常2.2了解自我、接纳自我,能体验自我存在的价值2.3能协调、控制情绪,心境良好2.4能与他人建立和谐的人际关系2.5独立、自主、有责任心2.6有良好的环境适应能力•心理健康的标准是一种理想尺度,它一方面为人们提供了衡量心理是否健康的标准,同时也为人们指出了提高心理健康水平的努力方向。

•大学生心理健康的基本标准,是他们能够进行有效地学习和生活。

如果正常的学习和生活都难以维持,就应该及时予以调整。

3. 大学生常见心理问题•学习问题–自我要求过高(学习压力过大)–学习缺乏动力–学习方法不当•自我认识问题–不自信、不了解不接纳自我、自我发展目标模糊•人际问题–寝室人际冲突–自我封闭–恋爱问题•就业问题–就业形势困难但自我期望高–毕业生社会支持系统差4. 大学生常见心理疾病•区分心理正常和心理异常的三原则–主观世界与客观世界的统一性原则•性质上不一致——重性精神病•程度上不一致——神经症–心理活动的内在协调性原则–人格的相对稳定性原则•重性精神病–幻觉(知觉障碍)•幻听(评论性幻听、命令性幻听)•幻视•幻嗅等–妄想(思维内容障碍)•被害妄想•关系妄想等–无自知力•神经症:是一组非精神病性的精神障碍–有充分的自知力–包括焦虑症、恐怖症、强迫症、疑病症、神经衰弱等等•抑郁症:–“三低”症状•情绪低落;思维迟缓;意志行为减退–“六无”症状•无趣—无兴趣;无助—失落感;无望—悲观感;无用—无能力;无力—疲乏感;无价值—低自尊5.什么是心理咨询?•关于心理咨询的几个误区–心理咨询=有病;心理咨询=算命;心理咨询=讨教–第二讲认识自我和自尊1.寻找自己1.1自我概念的定义•自我概念是主体自我对客体自我的认识。

即个体关于“我是谁”、“我是什么样的人”这样的问题的理解。

1.2自我概念对个体的影响有多大?•自我概念会影响个体的认知、记忆、归因和对任务的选择1.3 自我概念形成途径自我概念是在与他人交往过程中,我们根据他人对自己的看法和评价而发展起来的自我概念是在不断的实践和反思中发展起来的这些过程在我们一生中一直进行着2为何自己2.1我们的过去深刻地影响着我们的现在和未来2.2我们一生中四次重要的认同A.童年期与父母的认同B.学龄期与老师的认同C.青春期与朋辈的认同D.成年期与社会的认同3.成就自己3.1自我价值感的定义自我价值感:个体对自身价值的认识和评价以及伴随这些认识和评价而产生的情感体验,即接纳自己、喜欢自己。

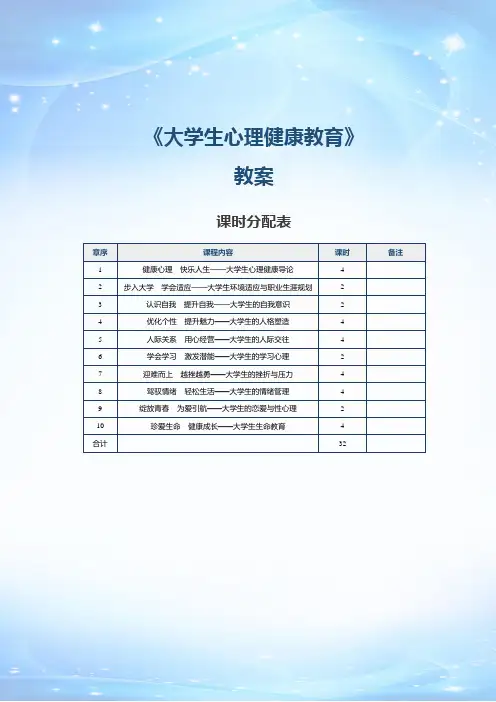

《大学生心理健康教育》教案课时分配表章序课程内容课时备注1 健康心理快乐人生——大学生心理健康导论 42 步入大学学会适应——大学生环境适应与职业生涯规划 23 认识自我提升自我——大学生的自我意识 24 优化个性提升魅力——大学生的人格塑造 45 人际关系用心经营——大学生的人际交往 46 学会学习激发潜能——大学生的学习心理 27 迎难而上越挫越勇——大学生的挫折与压力 48 驾驭情绪轻松生活——大学生的情绪管理 49 绽放青春为爱引航——大学生的恋爱与性心理 210 珍爱生命健康成长——大学生生命教育 4合计322课题第1课大学生心理健康导论(一)课时2课时(90 min)教学目标知识技能目标:(1)了解健康和心理健康的概念;(2)掌握心理健康的判断标准(3)了解大学生常见的心理问题素质目标:通过学习让学生了解健康的意义,认识健康对生活和工作产生的影响,使学生建立起对自我、群体和社会的责任感,树立积极乐观的健康心理教学重难点教学重点:健康和心理健康的概念;心理健康的判断标准教学难点:大学生常见的心理问题教学方法多媒体展示、案例分析法、问答法、讲授法、讨论法教学用具电脑、投影仪、多媒体课件、教材、APP教学设计第1节课:考勤(2 min)→新课预热(5 min)→问题导入(5 min)→传授新知(23 min)→课堂讨论(10 min)第2节课:互动导入(5 min)→传授新知(25 min)→课堂讨论(10 min)→课堂小结(3 min)→作业布置(2 min)教学过程主要教学内容及步骤设计意图第一节课考勤(2 min)【教师】使用APP进行签到【学生】班干部报请假人员及原因培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况新课预热(5 min)【教师】自我介绍,与学生简单互动,介绍课程内容、考核标准等【学生】聆听、互动【教师】讲一讲学习本课的意义当前,青年学生的心理健康问题受到国家、社会、学校及家庭等方面越来越多的重视。

课时分配表第1课健康心理幸福人生——大学生心理健康导论(二)心理的构成人的心理活动极为复杂,表现形式也多种多样。

通常把它分成两大类,即心理过程与个性心理(又称人格),如图1-1 所示。

1. 心理过程心理过程即心理活动的过程,是指人的心理活动发生、发展、消失的动力过程,是心理现象的不同形式对现实的动态反映,是人们共同具有的心理活动。

心理过程包括认识过程、情感过程和意志过程。

(1)认识过程。

认识过程又称为认知过程,主要包括感觉、知觉、记忆、思维与想象等过程,是个体在实践活动中对认知信息的接受、编码、存储、提取和使用的心理过程。

(2)情感过程。

情感过程是个体在实践活动中对事物的态度的体验。

“人非草木,孰能无情?”人在认识世界、改造世界的过程中,总是对认识的对象和现象产生各种内心态度体验,即情绪和情感。

情绪和情感通常被统称为感情,是指人判断客观事物是否符合人的需要而产生的内心态度体验,是人对客观事物与人的需要之间关系的反映。

当客观现实符合人的需要时,人就产生爱、满意、愉快、赞赏、尊敬等肯定而积极的正向性情绪和情感;若人的需要不能被满足,人则产生憎恨、不满、忧愁、愤怒、恐惧等否定而消极负向性情绪和情感;如果客观事物与人的需要的满足无关,人就会表现得无动于衷。

需要是人的生理和社会要求在人脑中的反映,人有不同层次、动态变化的多种需求,而与之相应的客观现实能否满足人的需要、满足的程度如何就决定着情绪、情感的性质和强弱程度。

(3)意志过程。

意志过程是人们自觉地确定目标,有意识地支配和调节自己的行动,克服种种困难以实现预定目标的心理过程。

它表明个体不仅能认识世界,还能改造世界,并能在改造世界的实践活动中集中体现其主观能动性。

人的认识过程、情感过程、意志过程是统一的心理过程的三个不同方面,它们是相互联系、相互影响、相互制约的。

认识过程是引起人的情感与行动目标的基础;情感对人的认识活动、意志行动起着动力或阻力的作用;意志品质如何,反过来又对人的认识、情感和目标的实现产生巨大的影响。