体系认证法律法规培训

- 格式:ppt

- 大小:458.50 KB

- 文档页数:21

质量管理体系认证规则(正式版)质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A 质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。

1.2本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对质量管理体系认证实施过程作出具体规定,明确认证机构对认证过程的管理责任,保证质量管理体系认证活动的规范有效。

1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求,相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。

2对认证机构的基本要求2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。

2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.3建立内部制约、监督和责任机制,实现培训(包括相关增值服务)、审核和作出认证决定等工作环节相互分开,符合认证公正性要求。

2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可,证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.5不得将申请认证的组织(以下简称申请组织)是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3对认证审核人员的基本要求3.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。

3.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

4初次认证程序4.1受理认证申请4.1.1认证机构应向申请组织至少公开以下信息:(1)可开展认证业务的范围,以及获得认可的情况。

医疗法律法规知识培训目录一、基本概念与重要性 (2)1.1 医疗法律法规的定义 (3)1.2 医疗法律法规的重要性 (4)二、医疗法律法规体系 (5)2.1 国家层面医疗法律法规 (6)2.2 地方医疗法律法规 (7)2.3 国际医疗法律法规 (9)三、医疗法律法规的主要内容 (10)3.1 医疗机构管理 (11)3.2 医务人员职责与行为规范 (12)3.3 患者权益保护 (14)3.4 医疗纠纷处理与法律责任 (15)3.5 药物安全管理 (16)四、医疗法律法规的实践应用 (18)4.1 医疗机构依法执业 (19)4.2 医务人员依法行医 (20)4.3 患者维权途径与方式 (21)4.4 医疗纠纷调解与诉讼 (23)五、医疗法律法规的定期更新与教育培训 (24)5.1 医疗法律法规的定期更新 (25)5.2 医疗法律法规教育培训计划 (26)5.3 提高医疗法律法规意识和素养 (27)六、医疗法律法规的评估与改进 (28)6.1 医疗法律法规实施效果评估 (29)6.2 医疗法律法规培训需求分析 (30)6.3 医疗法律法规培训改进措施 (32)一、基本概念与重要性医疗法律法规是指规范医疗行为、保障患者权益、维护医疗秩序的各种法律规定。

在医疗行业中,遵守法律法规是每个医务人员的基本职责,也是医疗机构和医务人员应当具备的基本素质。

了解和掌握医疗法律法规知识,对于提高医务人员的法律意识、规范医疗行为、预防医疗纠纷具有重要意义。

医务人员可以更好地理解医疗法律法规的内涵和要求,从而提高自己的法律意识。

在日常工作中,医务人员需要遵循法律法规的规定,尊重患者的知情权、自主权等权益,确保医疗服务的质量和安全。

医疗法律法规为医务人员提供了明确的行为准则,有助于规范医疗行为,避免因违法行为导致的医疗纠纷。

通过学习法律法规,医务人员可以更好地了解自己的职责和义务,遵循行业规范,提高医疗服务质量。

医疗纠纷的发生往往与医务人员对法律法规的不了解或不遵守有关。

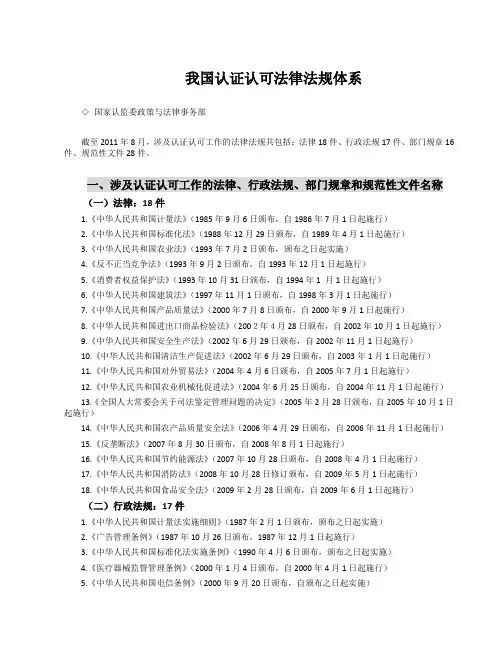

我国认证认可法律法规体系◇国家认监委政策与法律事务部截至2011年8月,涉及认证认可工作的法律法规共包括:法律18件、行政法规17件、部门规章16件、规范性文件28件。

一、涉及认证认可工作的法律、行政法规、部门规章和规范性文件名称(一)法律:18件1.《中华人民共和国计量法》(1985年9月6日颁布,自1986年7月1日起施行)2.《中华人民共和国标准化法》(1988年12月29日颁布,自1989年4月1日起施行)3.《中华人民共和国农业法》(1993年7月2日颁布,颁布之日起实施)4.《反不正当竞争法》(1993年9月2日颁布,自1993年12月1日起施行)5.《消费者权益保护法》(1993年10月31日颁布,自1994年1 月1日起施行)6.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日颁布,自1998年3月1日起施行)7.《中华人民共和国产品质量法》(2000年7月8日颁布,自2000年9月1日起施行)8.《中华人民共和国进出口商品检验法》(2002年4月28日颁布,自2002年10月1日起施行)9.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日颁布,自2002年11月1日起施行)10.《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日颁布,自2003年1月1日起施行)11.《中华人民共和国对外贸易法》(2004年4月6日颁布,自2005年7月1日起施行)12.《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年6月25日颁布,自2004年11月1日起施行)13.《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》(2005年2月28日颁布,自2005年10月1日起施行)14.《中华人民共和国农产品质量安全法》(2006年4月29日颁布,自2006年11月1日起施行)15.《反垄断法》(2007年8月30日颁布,自2008年8月1日起施行)16.《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日颁布,自2008年4月1日起施行)17.《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订颁布,自2009年5月1日起施行)18.《中华人民共和国食品安全法》(2009年2月28日颁布,自2009年6月1日起施行)(二)行政法规:17件1.《中华人民共和国计量法实施细则》(1987年2月1日颁布,颁布之日起实施)2.《广告管理条例》(1987年10月26日颁布,1987年12月1日起施行)3.《中华人民共和国标准化法实施条例》(1990年4月6日颁布,颁布之日起实施)4.《医疗器械监督管理条例》(2000年1月4日颁布,自2000年4月1日起施行)5.《中华人民共和国电信条例》(2000年9月20日颁布,自颁布之日起实施)6.《中华人民共和国认证认可条例》(2003年9月3日公布,自2003年11月1日起施行)7.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(2004年4月28日颁布,自2004年5月1日起施行)8.《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2004年11月5日颁布,自颁布之日起施行)9.《铁路运输安全保护条例》(2004年12月22日颁布,自2005年4月1日起施行)10.《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(2005年6月29日颁布,自2005年9月1日起施行)11.《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》(2005年8月10日颁布,自2005年12月1日起施行)12.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(2007年7月26日颁布,自颁布之日起施行)13.《公共机构节能条例》(2008年8月1日公布,自2008年10月1日起施行)14.《乳品质量安全监督管理条例》(2008年10月9日公布,自公布之日起施行)15.《食品安全法实施条例》(2009年7月8日国务院第73次常务会议通过,自公布之日起施行)。

管理体系认证规则国家认证认可监督管理委员会发布管理体系认证规则(征求意见稿)目录1 适用范围 (1)2 对认证机构的基本要求 (1)3 对认证人员的基本要求 (3)4 认证申请 (4)5 认证策划 (6)6 审核实施 (7)7 不符合纠正的验证 (9)8 审核报告 (10)9 认证决定 (10)10 认证证书 (11)11 认证证书的暂停和撤销 (12)12 申诉、投诉处理 (14)13 记录 (14)14 附则 (14)管理体系认证规则1 适用范围本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,规定了认证机构开展各类管理体系认证活动应遵循的基本程序要求。

除国家认监委对特定管理体系认证另有规定外,在中国境内从事管理体系认证活动应当遵守本规则要求。

2 对认证机构的基本要求2.1 认证机构应当依据认证认可相关法律法规取得管理体系认证相关资质后,方可在批准范围内开展相关管理体系认证活动。

2.2 认证机构从事管理体系认证活动应当遵循公正公开、客观独立、诚实信用的原则。

认证机构实施内部管理和开展管理体系认证活动应当符合GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》及其他相关系列标准要求,以确保持续具备开展管理体系认证的能力、一致性和公正性。

2.3认证机构开展不同类别、不同行业领域的管理体系认证活动,应根据国家经济和社会发展的需要,不得影响国家安全和社会公共利益,不得违背社会公序良俗。

2.4认证机构开展不同类别、不同行业领域的管理体系认证活动,应当在遵守本规则基础上,制定机构自身的认证实施规则(如认证方案、认证程序、作业指导书等),并遵照执行。

2.5 认证机构应当建立风险防范机制,对其从事管理体系认证活动可能引发的风险和责任,采取合理有效措施。

认证机构应能证明已对其开展的管理体系认证活动引发的风险进行了评估,并对各个活动领域和运作地域的业务引发的责任做了充分安排(如保险或储备金)。

质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序、6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他[附录A 质量管理体系认证审核时间要求1适用范围本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。

本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对质量管理体系认证实施过程作出具体规定,明确认证机构对认证过程的管理责任,保证质量管理体系认证活动的规范有效。

本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求,相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。

2对认证机构的基本要求获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。

~认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

建立内部制约、监督和责任机制,实现培训(包括相关增值服务)、审核和作出认证决定等工作环节相互分开,符合认证公正性要求。

鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可,证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

不得将申请认证的组织(以下简称申请组织)是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3对认证审核人员的基本要求认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。

认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

4初次认证程序《受理认证申请认证机构应向申请组织至少公开以下信息:(1)可开展认证业务的范围,以及获得认可的情况。

(2)本规则的完整内容。

我国认证认可法律法规体系◇国家认监委政策与法律事务部截至2011年8月,涉及认证认可工作的法律法规共包括:法律18件、行政法规17件、部门规章16件、规范性文件28件。

一、涉及认证认可工作的法律、行政法规、部门规章和规范性文件名称(一)法律:18件1.《中华人民共和国计量法》(1985年9月6日颁布,自1986年7月1日起施行)2.《中华人民共和国标准化法》(1988年12月29日颁布,自1989年4月1日起施行)3.《中华人民共和国农业法》(1993年7月2日颁布,颁布之日起实施)4.《反不正当竞争法》(1993年9月2日颁布,自1993年12月1日起施行)5.《消费者权益保护法》(1993年10月31日颁布,自1994年1 月1日起施行)6.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日颁布,自1998年3月1日起施行)7.《中华人民共和国产品质量法》(2000年7月8日颁布,自2000年9月1日起施行)8.《中华人民共和国进出口商品检验法》(2002年4月28日颁布,自2002年10月1日起施行)9.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日颁布,自2002年11月1日起施行)10.《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日颁布,自2003年1月1日起施行)11.《中华人民共和国对外贸易法》(2004年4月6日颁布,自2005年7月1日起施行)12.《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年6月25日颁布,自2004年11月1日起施行)13.《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》(2005年2月28日颁布,自2005年10月1日起施行)14.《中华人民共和国农产品质量安全法》(2006年4月29日颁布,自2006年11月1日起施行)15.《反垄断法》(2007年8月30日颁布,自2008年8月1日起施行)16.《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日颁布,自2008年4月1日起施行)17.《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订颁布,自2009年5月1日起施行)18.《中华人民共和国食品安全法》(2009年2月28日颁布,自2009年6月1日起施行)(二)行政法规:17件1.《中华人民共和国计量法实施细则》(1987年2月1日颁布,颁布之日起实施)2.《广告管理条例》(1987年10月26日颁布,1987年12月1日起施行)3.《中华人民共和国标准化法实施条例》(1990年4月6日颁布,颁布之日起实施)4.《医疗器械监督管理条例》(2000年1月4日颁布,自2000年4月1日起施行)5.《中华人民共和国电信条例》(2000年9月20日颁布,自颁布之日起实施)6.《中华人民共和国认证认可条例》(2003年9月3日公布,自2003年11月1日起施行)7.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(2004年4月28日颁布,自2004年5月1日起施行)8.《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2004年11月5日颁布,自颁布之日起施行)9.《铁路运输安全保护条例》(2004年12月22日颁布,自2005年4月1日起施行)10.《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(2005年6月29日颁布,自2005年9月1日起施行)11.《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》(2005年8月10日颁布,自2005年12月1日起施行)12.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(2007年7月26日颁布,自颁布之日起施行)13.《公共机构节能条例》(2008年8月1日公布,自2008年10月1日起施行)14.《乳品质量安全监督管理条例》(2008年10月9日公布,自公布之日起施行)15.《食品安全法实施条例》(2009年7月8日国务院第73次常务会议通过,自公布之日起施行)。

质量管理体系认证规则1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001 《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。

1.2本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对质量管理体系认证实施过程作出具体规定,明确认证机构对认证过程的管理责任,保证质量管理体系认证活动的规范有效。

1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求,相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。

2对认证机构的基本要求2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。

2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1 《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.3建立内部制约、监督和责任机制,实现培训(包括相关增值服务)、审核和作出认证决定等工作环节相互分开,符合认证公正性要求。

2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可,证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1 《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.5不得将申请认证的组织(以下简称申请组织)是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3对认证审核人员的基本要求3.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。

3.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

4初次认证程序4.1受理认证申请4.1.1认证机构应向申请组织至少公开以下信息:(1) 可开展认证业务的范围,以及获得认可的情况。

行业发展研究中心Industry Development Research Centre标准和标准化•标准:为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。

•标准化:为了在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题和潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。

(标准的制修订、宣贯、实施及实施标准的监督管理等不断循环、持续改进和不断发展的活动,以达到一定范围内获得最佳秩序)。

•标准法律法规:通过立法的形式来调节标准化活动中相关方的关系。

我国的法律层级宪法: 根本大法法律:基本法律及专门法律法规:行政法规;地方法规规章:部门规章;地方规章标准化法律体系1.标准化法2.标准化法实施条例3.产品质量法4.消费者权益保护法5.侵权责任法6.刑法(第140-150条,产品质量、食药品、医疗器械)7.合同法8.民法通则9.其他涉及标准的单行法10.其他行政法规(如上海市标准化条例)标准化法违反标准化法的行为1.生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的;2.已经授予认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准而使用认证标志出厂销售的;3.产品未经认证或者认证不合格而擅自使用认证标志出厂销售的;4.企业未按规定制定标准作为组织生产依据的;5.企业未按规定要求将产品标准上报备案的;6.企业的产品未按规定附有标识或与其标实不符的;7.企业研制新产品、改进产品、进行技术改造不符合标准化要求的;8.科研、设计、生产中违反有关强制性标准规定的;9.转让认证标志的;10.认证产品的质量严重下降或者生产该产品的企业和质量体系达不到认证时所具备的条件,给用户或者消费者造成损害的;11.经监督检查,发现获准认证的产品不合格,属生产企业责任的;12.违反法律、行政法规、国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门制定的规章规定的其他有关认证的行为;13.标准化工作(包括从事认证工作)的监督、检验、管理人员工作失误、造成损失的;14.标准化工作(包括从事认证工作)的监督、检验、管理人员伪造、篡改检验数据的;15.标准化工作(包括从事认证工作)的监督、检验、管理人员徇私舞弊、滥用职权、索贿收贿的。

企业进行三体系认证工作应准备的各种材料企业进行三体系认证工作是指企业需要获得质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证。

三体系认证对于企业来说是一项重要的工作,可以提高企业的管理水平和竞争力。

为了顺利进行三体系认证工作,企业需要准备以下各种材料:1.法律法规文件:包括企业的营业执照、组织机构代码证等合法经营的必备证件。

2.质量管理文件:包括质量手册、质量目标、质量管理程序文件等,涵盖了企业质量管理体系的各个方面。

3.环境管理文件:包括环境管理手册、环境政策、环境管理程序等,用于规范和管理企业的环境管理活动。

4.职业健康安全管理文件:包括职业健康安全手册、职业健康安全政策、职业健康安全管理程序等,用于确保企业员工的职业健康安全。

5.员工培训档案:包括员工培训计划、培训记录等,用于记录员工接受的各类培训情况。

6.审计文件:包括内部审核报告、管理评审记录等,用于反映企业对质量、环境和职业健康安全进行审核的情况。

7.规程和工作指导书:包括各类规程和工作指导书,如操作规程、安全操作指南等,用于规范和指导员工的工作行为。

8.监测和数据分析文件:包括监测数据、数据分析报告等,用于评估企业的质量、环境和职业健康安全绩效。

9.客户投诉和纠正措施文件:包括客户投诉记录、纠正措施实施情况记录等,用于处理客户投诉和纠正质量问题。

10.相关证书和批准文件:如产品质量认证证书、环境保护批准文件等,用于证明企业在质量、环境和职业健康安全方面的合规性。

11.内部文件和文件控制:包括各类内部文件和文件控制记录,用于规范企业内部文件的编制和变更。

以上是企业进行三体系认证工作需要准备的一些材料,这些材料对于整体体系的顺利运行和认证的有效性起着至关重要的作用。

企业应该根据自身的实际情况和认证要求,进行合理的材料准备和组织,以确保认证的顺利进行。

质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A 质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。

1.2本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对质量管理体系认证实施过程作出具体规定,明确认证机构对认证过程的管理责任,保证质量管理体系认证活动的规范有效。

1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求,相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。

2对认证机构的基本要求2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。

2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.3建立内部制约、监督和责任机制,实现培训(包括相关增值服务)、审核和作出认证决定等工作环节相互分开,符合认证公正性要求。

2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可,证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

2.5不得将申请认证的组织(以下简称申请组织)是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3对认证审核人员的基本要求3.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。

3.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

4初次认证程序4.1受理认证申请4.1.1认证机构应向申请组织至少公开以下信息:(1)可开展认证业务的范围,以及获得认可的情况。