城市与城市化-知识结构

- 格式:ppt

- 大小:573.00 KB

- 文档页数:9

高一地理城市化知识点城市化是指农村人口向城市转移,并在城市中生活和工作的过程。

随着经济的发展和城市化进程的推进,城市的规模和数量不断增加。

高一地理课程中,学生需要掌握与城市化相关的知识点,下面将重点讨论城市化的定义、原因、影响及解决措施。

一、城市化的定义城市化是指城市人口在总人口中所占比例的增加。

也就是说,城市化程度是通过城市人口与总人口的比值来进行衡量的。

城市化的主要表现是农民向城市转移,城市的人口数量增加。

二、城市化的原因1.就业机会:城市提供了更多的就业机会,相较于农村地区,城市拥有更多的企业、工厂和服务业机构,吸引了大量的农民工就业。

2.教育与医疗条件:城市拥有更优质的教育和医疗资源,农民希望通过迁往城市使子女接受更好的教育,享受更好的医疗服务。

3.基础设施建设:城市相对于农村,拥有更完善的基础设施,如交通、通信、供水、供电等设施,吸引了农民向城市迁移的动力。

4.生活方式改变:城市生活的多样性和便利性吸引了农民,他们希望能够享受到城市的文化、娱乐和生活方式。

三、城市化的影响1.人口聚集:城市化导致农民向城市转移,人口在城市中逐渐聚集。

城市人口的增加会导致城市的扩大,城市规模的增大。

2.改变地形地貌:城市化过程中,需要大量的土地来建设建筑物和基础设施。

这些土地往往是由农田或自然环境转变而来的,从而导致地形和地貌的改变。

3.资源消耗:城市人口和城市规模的增加,对资源的需求也会增加。

城市的发展需要消耗大量的土地、能源、水资源等,对自然资源的利用和保护带来压力。

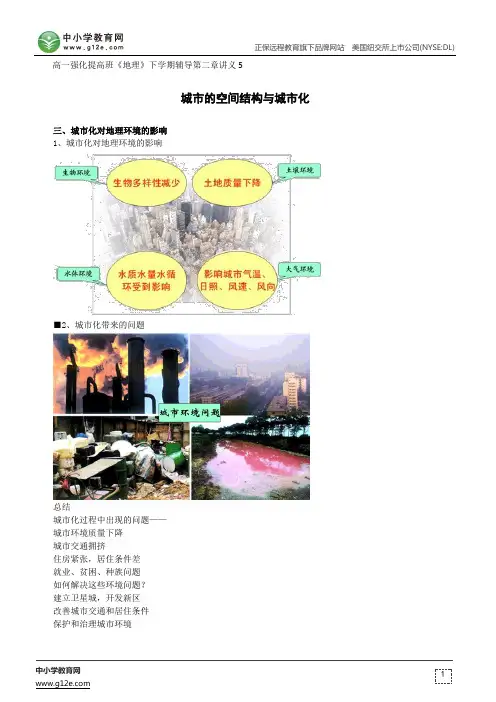

4.环境污染:城市化过程中,城市的工业与交通活动会产生大量的废气、废水和噪音污染,对环境造成负面影响。

5.社会问题:城市化过程中,可能会出现社会问题,如失业、住房压力、社会犯罪率上升等。

四、城市化的解决措施1.控制人口迁移:对于过快的城市化过程,政府可以采取控制人口迁移的措施,引导农民工就近就业,改善农村地区的就业机会。

2.加强基础设施建设:政府可以加大对城市基础设施建设的投入,提高城市交通、供水、供电等基础设施的建设和改善水平,以满足城市化进程中对基础设施的需求。

地理高一必修2城市与城市化知识点城市化是我国现在的进程,城市是我们每个人都热衷的地方,了解相关知识有助于我们了解城市知识。

小编在这里整理了地理必修二城市与城市化知识点,希望能帮助到您。

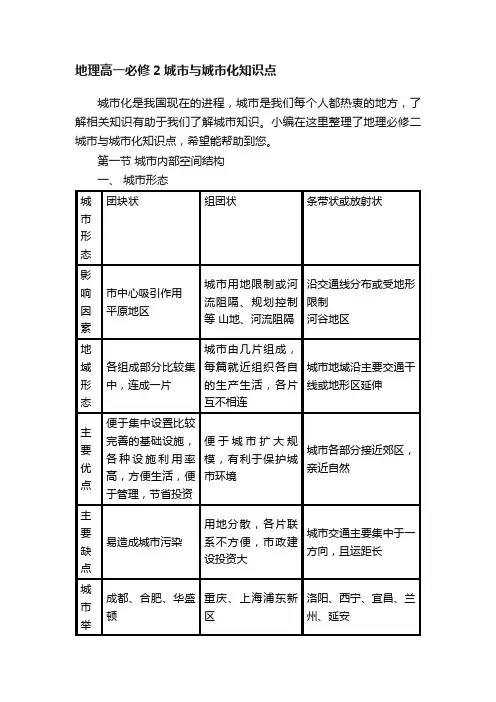

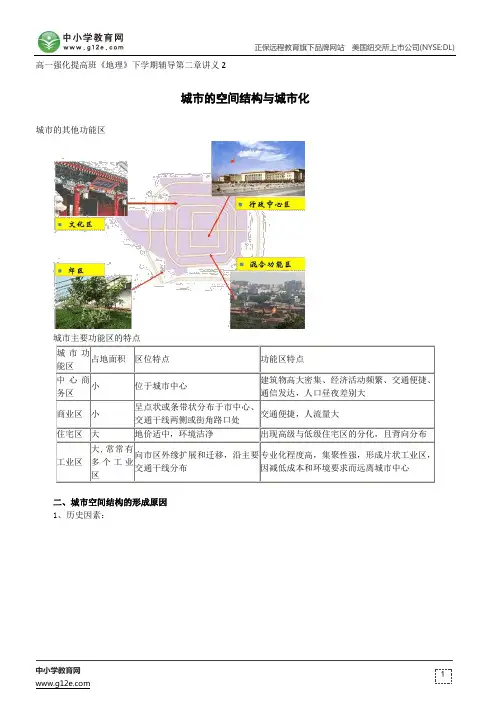

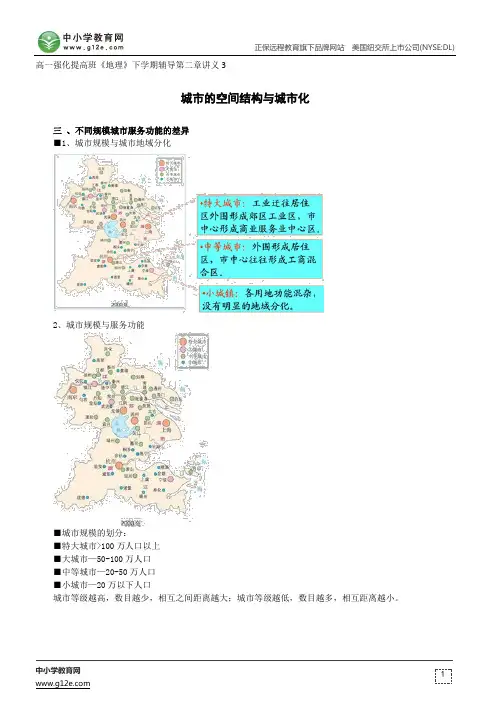

第一节城市内部空间结构一、城市形态城市形态团块状组团状条带状或放射状影响因素市中心吸引作用平原地区城市用地限制或河流阻隔、规划控制等山地、河流阻隔沿交通线分布或受地形限制河谷地区地域形态各组成部分比较集中,连成一片城市由几片组成,每篇就近组织各自的生产生活,各片互不相连城市地域沿主要交通干线或地形区延伸主要优点便于集中设置比较完善的基础设施,各种设施利用率高,方便生活,便于管理,节省投资便于城市扩大规模,有利于保护城市环境城市各部分接近郊区,亲近自然主要缺点易造成城市污染用地分散,各片联系不方便,市政建设投资大城市交通主要集中于一方向,且运距长城市举成都、合肥、华盛顿重庆、上海浦东新区洛阳、西宁、宜昌、兰州、延安例二、城市土地利用类型是指对城市土地资源不同的开发利用方式,如绿化用地、交通用地。

城市地域结构是指在经济、社会、历史和政策等因素作用下,城市功能分区在空间上的分布于组合。

城市地域功能分区是指城市中各种经济活动之间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度聚集所形成的商业区、工业区、住宅区、行政区、文化区。

1、功能区之间没有明显的边界。

住宅区是城市中最广泛的一种土地利用方式(40-60%)。

2、划分:商业区、住宅区、工业区、市政与公共服务区、工业区、交通和仓储区、风景与城市绿地、特殊功能区等。

3、中心商务区(纽约的CBD——曼哈顿)特征:①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方②人口数量的昼夜差别大③建筑物高大稠密④中心商务区内部存在明显的分区(水平方向与垂直方向中均存在)三种基本城市地域功能分区功能分区形态特征位置商业区占地面积小、呈点状或条状经济活动最繁忙;人口数量昼夜差别大,建筑物高大稠密;内部有明显分区市中心,交通干线两侧、街角路口工业区集聚成片不断向市区外缘移动,并趋向域沿主要交通干线市区外缘,交通干线两侧住宅区占地面积大,是城市主要功能分区,建筑质量上,高级于低级住宅分化;位置上,高级于低级住宅分区背向发展高级城市外缘与高地、文化区联系、环境优美低级内城与低地、工业化后出现分化工业区联系卫生防护带不同于绿化带,还可以是空地、河流,以及消防车库和仓库等。

《城市化》知识归纳1.城市化的概念及意义城市化一般是指人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区的过程。

城市化过程包括两个紧密联系且不可分割的方面,一是变农村人口为城市人口的人口城市化;二是变农村地区为城市地区的地域城市化。

城市化的意义体现城市的出现是人类文明的一大进步,它的发展对于促进社会经济发展、缩小城乡差别起着重要作用,因而城市化是社会经济发展的必然结果。

2.城市化的主要标志城市化有三个主要标志:①城市人口增多;②城市人口在总人口中的比重上升;③城市用地规模扩大。

其中城市人口在总人口中的比重(城市人口/总人口×100%)通常用来衡量一个国家或地区城市化水平的高低。

3.世界城市化的主要原因和进程城市化的主要原因是经济发展和工业化,工业化是导致近代城市迅猛发展的根本动力。

因而,城市化通常是指工业革命以后的城市化。

城市化的进程和特点受生产力发展水平、社会分工的深度、生产资料的所有制性质等多种因素制约,从根本上说城市化水平是由经济水平决定的。

在工业革命之前漫长的历史时期,城市发展缓慢,城市规模较小,城市化水平很低。

工业革命之后,城市成为工业生产中心,城市规模迅速扩大,城市化进程大大加快,城市化水平迅速提高。

18世纪的工业革命,促进了生产的专业化和协作化加强,加深了地域分工,促使工业和人口在地域上集中。

工业化的发展不仅扩大了人们利用资源的深度和广度,出现了一大批新的工矿业城市,还促进农业生产效率提高,使农村剩余劳动力变为城市人口成为一种可能,同时,工业化也促进城市本身基础设施的完善,加大了城市对工业和人口的吸引力。

因而,工业化推动城市化是近代城市发展中的一个重要特点。

大致可以分为以下几个阶段:阶段工业革命前工业革命前期工业革命后时间1750年之前1750~1900年尤其是二战以后城市化水平1-2%13.3%(1900年)48.7%(20XX年)速度缓慢增长加速发展空前发展特点城市规模小城市数量少城市规模大城市数量多大城市、特大城市不断增多,出现城市群(带),城市人口、城市用地规模不断扩大4.发达国家和发展中国家城市化差异差异及原因发达国家发展中国家差异起步时间早晚目前速度缓快城市化水平高低所处阶段后期(饱和期)中期(发展期)后果出现逆城市化许多社会问题原因①产业革命开始早;②新技术革命以来,农业劳动生产率大大提高,使大量乡村人口转为城市人口;③人们对环境质量要求提高,乡村和小城镇基础设施完善。

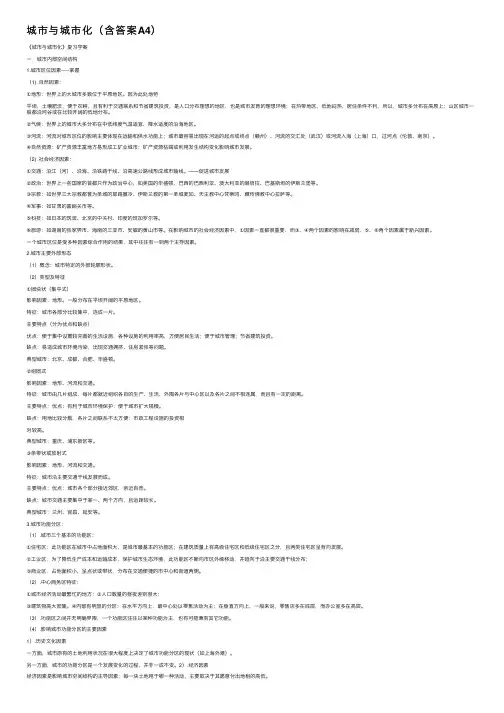

城市与城市化(含答案A4)《城市与城市化》复习学案⼀.城市内部空间结构1.城市区位因素-----掌握(1) .⾃然因素:①地形:世界上的⼤城市多数位于平原地区。

因为此处地势平坦,⼟壤肥沃,便于农耕,且有利于交通联系和节省建筑投资,是⼈⼝分布理想的地区,也是城市发育的理想环境;在热带地区,低地闷热,居住条件不利,所以,城市多分布在⾼原上;⼭区城市⼀般都沿河⾕或在⽐较开阔的低地分布。

②⽓候:世界上的城市⼤多分布在中低纬度⽓温适宜、降⽔适度的沿海地区。

③河流:河流对城市区位的影响主要体现在运输和供⽔功能上;城市最容易出现在河运的起点或终点(赣州)、河流的交汇处(武汉)或河流⼊海(上海)⼝,过河点(伦敦、南京)。

④⾃然资源:矿产资源丰富地⽅易形成⼯矿业城市;矿产资源枯竭或利⽤发⽣结构变化影响城市发展。

(2) .社会经济因素:①交通:沿江(河)、沿海、沿铁路⼲线、沿⾼速公路线形成城市轴线。

——促进城市发展②政治:世界上⼀些国家的⾸都只作为政治中⼼,如美国的华盛顿、巴西的巴西利亚、澳⼤利亚的堪培拉、巴基斯坦的伊斯兰堡等。

③宗教:如世界三⼤宗教都誉为圣城的耶路撒冷、伊斯兰教的第⼀圣城麦加、天主教中⼼梵蒂冈、藏传佛教中⼼拉萨等。

④军事:如⽢肃的嘉峪关市等。

⑤科技:如⽇本的筑波、北京的中关村、印度的班加罗尔等。

⑥旅游:如湖南的张家界市、海南的三亚市、安徽的黄⼭市等。

在影响城市的社会经济因素中,①因素⼀直都很重要,⽽③、④两个因素的影响在减弱,⑤、⑥两个因素属于新兴因素。

⼀个城市区位是受多种因素综合作⽤的结果,其中往往有⼀到两个主导因素。

2.城市主要外部形态(1)概念:城市特定的外部轮廓形状。

(2)类型及特征①团块状(集中式)影响因素:地形。

⼀般分布在平坦开阔的平原地区。

特征:城市各部分⽐较集中,连成⼀⽚。

主要特点(分为优点和缺点)优点:便于集中设置较完善的⽣活设施,各种设施的利⽤率⾼,⽅便居民⽣活;便于城市管理;节省建筑投资。

第二节城市化学习目标:1.知道城市化的含义、标志、主要动力及城市化过程中的主要环境问题。

2.理解城市化发展的地区差异及其成因,城市化对自然环境和对人文环境的影响。

(重点)3.掌握不同国家或地区城市化的表现及地区差异,城市化问题的解决措施。

(重难点)一、城市化的概念1.定义:农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程。

2.城市化的内涵与主要标志内涵人口的集中过程城市人口总量及其占总人口的比重上升;城镇数量增加,城镇数量加大;每个城镇规模扩大地域的转换过程城市用地扩展,农业用地发展为城区;城市用地进一步分化;土地景观发生较大变化经济结构的变化产业结构由第一产业向第二、第三产业转变。

伴随经济结构变化,城市文明向农村地区扩散主要标志城市人口总量占总人口的比重3.城市化的本质:第二、第三产业的建立和集聚。

[特别提醒]城市化的标志中,城市人口在总人口中所占的比重通常被用来衡量一个国家或地区城市化水平的高低,而城市的人口和用地规模则反映城市的发展是否合理。

1.城市化进程加快发达国家已进入后期阶段,发展中国家的城市化已构成现代城市化的主体。

2.发达国家和发展中国家的城市化进程不同发达国家发展中国家与工业化关系城市化与工业化相伴而行城市化先于工业化,且工业化水平低城市人口变化城市人口比重很高,其增长已逐渐减慢或趋于稳定,甚至出现了城市人口向郊区和农村倒流的现象大量农民流入城市,使城市人口急剧膨胀[误区警示] 逆城市化不是城市化的衰败,而是城市化扩展的一种新的形式,它是建立在城乡差别近乎消失、接近形成一体化的基础上的。

乡村、小城镇的交通、水电、信息等设施不断完善,再加上优越的自然风光,吸引了久居城市中心面对混浊空气、噪声的大城市居民到乡村和城镇居住或定居,从而导致逆城市化现象。

3.特大城市迅速发展:超大城市发展速度惊人。

4.出现了巨大的城市带 (1)世界上最著名的六大城市带(2)共同特征⎩⎪⎨⎪⎧自然条件:中纬度平原地带政治经济:都是国家或大洲,乃至全世界的政治经济中心空间分布:大多呈带状延伸扩展三、城市化对地理环境的影响 1.城市化问题(1)城市环境问题:主要表现为大气污染、水污染、噪声污染、垃圾污染等。

初中地理城市化知识点整理城市化是指农村向城市转移的过程,是人口由农村向城市集中的过程。

这是一个全球性的趋势,随着人口增长、经济发展和城市建设,城市化正在全球范围内快速推进。

一、城市化的定义和意义城市化是指人口由农村向城市迁移的过程。

随着农村人口向城市的转移,城市人口不断增长,城市规模和范围逐渐扩大。

城市化是现代社会发展的必然结果,也是城市成为国家和地区发展的核心经济和社会中心的基础。

城市化带来了许多变化,其中一些重要的意义包括:1. 经济发展:城市化推动了经济的快速发展。

城市是各种经济活动的中心,集聚了大量的产业、商业和服务部门。

城市化可以提供更多的就业机会,并促进经济的增长和创新。

2. 社会发展:城市化也改变了人们的生活方式和社会结构。

城市提供了更多的教育、医疗、文化和娱乐资源。

人们在城市中有更多的机会获得教育和培训,并提高了生活质量。

3. 城市规划:城市化需要进行有效的城市规划。

城市规划可以解决城市发展中的问题,如交通拥堵、环境污染和土地利用问题。

科学的城市规划可以使城市更加宜居,提高公共服务和基础设施。

二、城市化的影响因素城市化受到许多因素的影响,包括:1. 人口增长:人口的增长是城市化的基本原因之一。

随着人口的增加,农村地区无法提供足够的就业机会和基本服务,人们开始向城市迁移。

2. 经济发展:经济发展是城市化的重要推动力。

城市是经济增长和创新的中心,吸引了大量的投资和企业。

经济发展带来了更多的就业机会和高收入。

3. 政府政策:政府政策对城市化起着重要的作用。

政府可以通过提供基础设施、促进投资和创业来推动城市化。

政府还可以通过限制农村土地的使用和提供住房补贴等政策来引导人口向城市转移。

4. 社会因素:社会因素也会影响城市化的过程。

城市的社会资源和服务吸引了人们向城市迁移。

同时,城市的文化和社会环境也对人们的迁移决策产生影响。

三、城市化的影响和挑战城市化带来了许多积极的影响,但也面临着一些挑战。