水稻恶苗病发生及防治技术

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是水稻的常见病害之一,对水稻的生长和产量造成了较大的影响。

了解水稻恶苗病的发生原因以及防治方法对于水稻的生产具有非常重要的意义。

本文将从水稻恶苗病的发生原因和防治方法两方面进行详细介绍。

一、发生原因1. 气候条件水稻恶苗病的发生受气候条件的影响较大。

高温多湿的气候条件是水稻恶苗病的发病有利条件,此时病原菌易于繁殖,而且水稻叶片的受病情也会加重,从而导致恶苗病的发生。

2. 土壤条件土壤中如果富含有机质、氮、磷等养分,以及水稻的连作等因素,都会增加水稻恶苗病的发生几率。

3. 病原菌恶苗病的病原菌是恶苗病霉(Pyricularia oryzae)。

病原菌寄生在寄主植物上,是一种寄生真菌。

在适宜的气温、湿度条件下,病原菌会产生大量的分生孢子,通过侵染寄主植物的叶片和茎部,引起水稻恶苗病的发生。

4. 栽培管理不当苗期地力薄弱,种植密度过大,或是种子植入土壤太深,都会增加水稻恶苗病的发生。

二、防治方法1. 合理施肥土壤中过多的氮肥和有机肥是水稻恶苗病的发病有利因素之一,因此在施肥上要遵循适量、合理的原则,避免过量施用氮肥和有机肥。

特别是要注意追肥的时机,避免在气候条件适宜的情况下施肥。

2. 提高通风透光性提高田间通风透光性,可以减少水稻叶片的潮湿程度,从而减少病原菌的繁殖和侵染。

可以通过合理调节水田的水位,及时除草,保持地块间的通风畅通。

3. 种植抗病品种根据当地的气候条件和土壤状况,选择适合的抗病水稻品种进行种植,可以有效地减轻恶苗病的发生。

4. 合理密植水稻的密植会增加水稻叶片重叠的机会,从而增加病原菌的扩散。

合理密植可以减少水稻叶片的重叠,减少恶苗病的发病率。

5. 生物防治选择适宜的生物防治剂进行喷施,比如三环唑等,可以有效地抑制病原菌对水稻的侵染,减少恶苗病的发生。

6. 注意病害防控定期巡田观测,及时发现水稻恶苗病的发病情况,进行防治处理。

在病害发现较早的情况下,可以进行叶面喷施化学农药,对水稻进行有效的控制。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病,又称为稻瘟病,是一种由真菌引起的严重病害,可能导致水稻减产甚至歉收。

本文将主要探讨水稻恶苗病的发生原因及防治方法。

1、环境条件:水稻恶苗病主要是在湿润、多雨的气候条件下发生的。

当气温在20-30摄氏度,湿度在85%以上时,是病原真菌生长繁殖的最适条件,从而容易导致水稻恶苗病的大面积爆发。

2、病原真菌:水稻恶苗病的病原真菌主要有稻瘟病菌属的种类。

这些真菌在水稻叶片上形成黑褐色的霉层,破坏叶绿素的合成和光合作用,导致叶片干枯、萎缩甚至死亡。

病原真菌可以通过风、水、病原携带的种子等途径传播,导致病害的扩散和发生。

3、水稻品种:不同水稻品种对恶苗病的抗病性有所不同,一些品种具有较强的抗病能力,而一些品种则容易受到病害的侵扰。

种植抗病性强的水稻品种是预防水稻恶苗病的重要措施之一。

4、土壤条件:土壤中缺乏有机质和养分,以及土壤通风排水性差,都会增加水稻恶苗病的发生风险。

在这样的土壤条件下,水稻生长势弱,易受到病原真菌的侵害。

5、种植密度:水稻种植密度过大,导致植株间通风不良,光照不充足,水分蒸发不易,从而增加了水稻恶苗病的爆发风险。

2、合理施肥:适当的施肥可以增强水稻的抗病性。

通过合理施用有机肥、矿物肥和微量元素等,提高水稻植株的养分含量,增强免疫功能,降低发病风险。

4、良好的田间管理:及时除草、翻耕、松土等田间管理措施有助于提高土壤通风排水性,减少病原真菌在土壤中的滋生和传播。

5、化学防治:在病害爆发的情况下,可以采用合理的化学药剂进行喷洒防治。

常用的化学药剂有多菌灵、敌草快、杀菌威等,但需要注意使用方法和浓度,以免对水稻植株造成伤害。

6、生物防治:也可以通过利用一些生物制剂进行防治,如利用枯草芽孢杆菌等制剂进行菌源防治、利用植食性寄生真菌等进行生物防治。

7、病后处理:在水稻恶苗病爆发后,及时收割、销毁病死植株和秸秆,清除病害源,有助于减少病害的传播和扩散。

8、科学田间排水:恶苗病主要是在潮湿的环境中发生的,因此科学田间排水,保持田间的通风和干燥对于预防恶苗病的发生至关重要。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法

水稻恶苗病是由恶苗菌引起的一种病害。

下面将介绍水稻恶苗病的发生原因及防治方法。

发生原因:

1. 恶苗菌是水稻的一种真菌性病原体,常常通过土壤传播。

恶苗菌在土壤中存活并繁殖,在适宜的温度、湿度和pH值下,会引发病害。

2. 应用过多的有机肥料和浓度过高的化肥,会导致土壤肥力不平衡,使水稻植株生长不健康,容易感染恶苗菌。

3. 水稻密植也是引起水稻恶苗病的原因之一。

密植会导致通风不良和光照不足,增加了水稻感染真菌的风险。

4. 不合理的灌水方法和过量的灌溉,会导致水稻根部长时间湿润,增加恶苗菌的生长繁殖。

防治方法:

1. 预防病害的发生,首先要选用抗病品种,选用耐病、耐瘟疫的水稻品种进行种植。

2. 种植前,对土壤进行消毒处理,可使用30%福美胺或35%甲基托布津进行土壤消毒。

3. 合理施肥,避免施用过多的有机肥料和浓度过高的化肥,保持土壤的肥力平衡。

4. 注意田间管理,合理控制水田水分管理,避免过度灌水和积水。

定期疏松土壤,增强通风效果。

5. 进行轮作栽培,避免连作,以减少病害的积累。

6. 基施有机肥,提高土壤的有机质含量,增加土壤酶活性,提高抗病力。

7. 经常巡视田间,及时发现可能的病害,及时采取防治措施,如切除病苗、采用化学药剂进行喷洒等。

8. 注意水稻苗期的管理,保持适宜的温湿度和光照条件,提高水稻抵抗病害的能力。

水稻恶苗病的发生主要与恶苗菌的传播、土壤肥力不平衡、水田管理不当等因素有关。

通过选用抗病品种、合理施肥、适当的灌溉管理等综合防治措施可以有效控制水稻恶苗病

的发生。

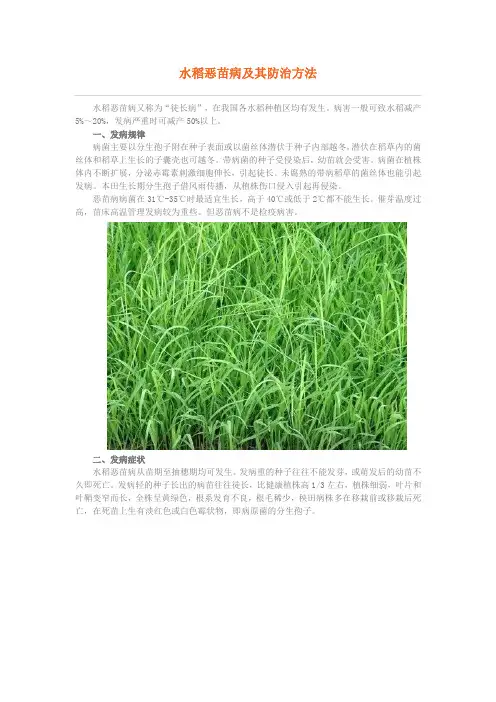

水稻恶苗病及其防治方法水稻恶苗病又称为“徒长病”,在我国各水稻种植区均有发生。

病害一般可致水稻减产5%~20%,发病严重时可减产50%以上。

一、发病规律病菌主要以分生孢子附在种子表面或以菌丝体潜伏于种子内部越冬,潜伏在稻草内的菌丝体和稻草上生长的子囊壳也可越冬。

带病菌的种子受侵染后,幼苗就会受害。

病菌在植株体内不断扩展,分泌赤霉素刺激细胞伸长,引起徒长。

未腐熟的带病稻草的菌丝体也能引起发病。

本田生长期分生孢子借风雨传播,从植株伤口侵入引起再侵染。

恶苗病病菌在31℃-35℃时最适宜生长,高于40℃或低于2℃都不能生长。

催芽温度过高,苗床高温管理发病较为重些。

但恶苗病不是检疫病害。

二、发病症状水稻恶苗病从苗期至抽穗期均可发生。

发病重的种子往往不能发芽,或萌发后的幼苗不久即死亡。

发病轻的种子长出的病苗往往徒长,比健康植株高1/3左右,植株细弱,叶片和叶鞘变窄而长,全株呈黄绿色,根系发育不良,根毛稀少,秧田病株多在移栽前或移栽后死亡,在死苗上生有淡红色或白色霉状物,即病原菌的分生孢子。

成株期一般在插秧后 1 个月左右出现病株,症状与苗期相似。

病株分蘖少或不分蘖,节间显著伸长,节部常弯曲露出叶鞘之外,下部几个茎节生有许多倒生的不定根,尤其基部节间多,这是本病的特征。

剥开病茎,有时可见节的上下组织呈褐色,茎上有暗褐色条斑,可见白色蛛丝状菌丝体,发病后茎秆逐渐腐朽。

重病株多在孕穗期枯死,轻病株常提早抽穗,穗形短小或籽粒不实。

天气潮湿时,在枯死病株的表面长满淡红色和白色霉状物。

三、防治方法恶苗病的防治可分为浸种消毒预防和病株药剂喷施治疗两种方法,其中以浸种消毒预防效果最佳。

1、浸种消毒预防带菌种子和稻草是水稻恶苗病的初次侵染源。

在浸种消毒时防止病菌扩散并杀死病原菌是预防水稻恶苗病最经济有效的方法。

可使用恶霉灵、使百克、25%氰烯菌酯悬浮剂(劲护)、咪鲜胺等药剂浸种。

浸种消毒注意事项:(1)保证浸种的药液浓度凡是选用浸种的药剂,均有一个要求的使用浓度,在规定的浸种浓度内,才能收到良好的杀菌效果。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病,也叫水稻白叶枯病,是由真菌引起的一种病害。

其主要症状是出苗后的水稻幼苗叶片逐渐褪绿、变白、枯死,导致整株植株死亡。

对水稻的生长和产量造成了严重影响。

下面我们来看一下水稻恶苗病的发生原因及防治方法。

发生原因1.土壤质量差:水稻恶苗病的真菌常常藏匿在土壤和植殖体中。

因此,土壤中的有机质含量高、通气性好、含有丰富的养分和微生物,都会增加水稻恶苗病的发生率。

2.气候变化:气候变化是引起水稻恶苗病的重要原因之一。

气温高湿度大,特别是在春秋两季,以及雨水充沛的时候,是水稻恶苗病最容易发生的时候。

3.播种前不良处理:在播种之前不对种子进行处理,或处理不当,种子表面的病菌会传染给幼苗,从而导致水稻恶苗病的发生。

4.种植密度不当:水稻恶苗病的发生还与种植密度有关。

密度过大,导致空气和阳光难以进入水稻,使植株处于潮湿的环境中,增加了恶苗的产生。

5.肥料使用不当:施用过多的氮肥会导致水稻的滞留,在潮湿的环境中易感染恶苗病。

过量的磷和钾肥不仅会破坏土壤的生态平衡,也会使水稻叶片表面变硬,易感染恶苗病。

防治方法1.土壤管理:在土壤管理方面,要加强有机质的添加、粉碎和中和肥效,促进土壤微生物的生长,增强土壤的通透性和改善土壤结构,以减少水稻恶苗病的发生率。

2.早期治疗:在发现幼苗叶变白、变黄、开花或倒伏时,应立即请专业人员进行诊断和处理。

使用化学药剂或植物保护剂进行喷洒,以抑制病菌的生长和扩散。

3.种子处理:在种子上涂抹杀菌剂或种植芽时,加入杀菌剂,以减少病菌的传播。

也可以用低浓度的食盐水浸泡种子,以消毒和杀死表面的病菌。

4.合理栽培:在种植水稻时,应根据当地的气候和土壤条件,合理选择种植密度,避免过度密植,以便空气和阳光能够充分进入水稻栽培区。

5.肥料使用:在使用氮肥时要适量,过量氮肥会使水稻充满水分,对恶苗病的繁殖非常有利。

可以在土中添加适量的钾肥以提高水稻免疫力。

同时要避免施用过量的磷肥,以减少水稻病害的发生率。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病又称褐穗病、苗色变病、穗里粗病,是水稻害虫的一种病害,主要由线虫及其传染的病毒引起的。

一般出现在刚穗锯时,穗锯后2周即可明显看出病害的症状。

主要病症有穗基部及穗的褐色腐病,穗表面褐色毛茸茸的霜霉(图1),穗枝及小枝病害最多,";花"池苗成灰色,叶片褪绿,褐色斑点。

1. 病原生物。

水稻恶苗病的主要病原生物是病毒,主要由以线虫介染传播,这些水稻恶苗病的病原有密孔葉病毒、普通核睫病毒等。

它们能够形成芽孢,抗病性弱,遇潮湿有利病变发生,所以春播期存在较大危害。

2. 气候因素。

水稻恶苗病也受温度、湿度、降雨量等气候因子的制约,此病害在5-7月之间总体环境温度高、湿度大,时常出现高潮湿度前,特别是高温高湿环境会加速病害的发展。

3. 种水稻品种的抗性。

不同品种的水稻对恶苗病的抗性及致病能力也有所差异,抗性的品种一般被称为高抗品种,具备稳定的抗病性能。

针对水稻恶苗病,以下是一些对策和防治方法:1. 合理选择品种。

在种植水稻时,尽量选择抗病品种,尽可能避免种植抗病性差的品种。

而且应严格按照法定规定的防治时间,详细按照发布的长势要求,积极地采取先穗短而粒多的作物类型。

2. 合理地施肥。

播种前在种子植后期对施用氨肥,可以增强作物的抗病能力,从而降低病害的发生率。

3. 加强田间管理。

细心科学的田间管理可以大大地提高作物的抗性,加强田间管理,调整播种期,及时杀菌除草,能有效遏制各种害虫、性病发生。

4. 及时施药。

及时施用抗病剂,可有效控制水稻恶苗病的发生,如采用高氨间苯三酚、阿米索他等组份的抗性剂,为防治水稻恶苗病带来了可能性。

5. 适当添加有机农耕肥料。

有机农耕肥料能够促进土壤肥力的增加,可改善土壤结构,缓解水土流失,累积水分,增加土壤肥力,也使作物抗病性增强,可有效降低水稻恶苗病的发生率。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是由真菌Magnaporthe oryzae引起的一种重要的水稻病害,在水稻生长的不同阶段都可能发生。

这种病害在世界各地都有发生,造成了严重的经济损失。

理解水稻恶苗病的发生原因,并采取科学有效的防治措施对于保障水稻产量和质量至关重要。

一、发生原因:1. 天气条件:水稻恶苗病的发生与气候条件息息相关,尤其是气温和湿度。

高温多雨的条件是恶苗病发生的主要原因,因为这样的天气条件非常有利于真菌的生长和繁殖。

强风和暴雨也可以传播病原菌,加速病害的蔓延。

2. 土壤条件:土壤中的养分和酸碱度也会影响水稻恶苗病的发生。

养分过多或过少,以及酸性土壤都会影响水稻的免疫能力,从而增加患病的风险。

3. 病原菌侵染:真菌Magnaporthe oryzae是水稻恶苗病的主要病原菌,其侵染是造成水稻恶苗病的根本原因。

这种真菌可以在土壤和种子上长期存在,并在适宜的条件下迅速繁殖。

二、防治方法:1.良种选择:选择对水稻恶苗病抵抗力强的优良水稻品种进行种植是预防恶苗病的首要措施。

通过交叉育种和基因编辑等技术,培育出抗病性更强的水稻品种,可以有效减少病害的发生。

2.管理栽培:合理的田间管理和栽培措施也可以降低水稻恶苗病的发生。

比如适时控制田间杂草,保持土壤通风透气;合理施肥,保持土壤酸碱度平衡;适时灌溉,避免过度积水等。

3.化学防治:在水稻恶苗病发病初期,可以利用化学农药进行喷洒,以防止病害的进一步发展。

常用的化学防治药剂有三环唑、多菌灵等,但使用化学农药也要遵循合理用药原则,避免对环境和人体造成危害。

4.生物防治:生物防治是一种环保友好的防治方法,通过引入天敌或者利用微生物来控制病原菌的生长和传播。

比如可以利用一些有益微生物或者真菌来进行生物农药的防治,如拮抗真菌Trichoderma harzianum等。

5.农田轮作:适当的农田轮作可以有效减少水稻恶苗病的发生。

在农田轮作中,可以种植与水稻不同的作物,减少病原菌在土壤中的积累,避免病害的传播。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是水稻生长过程中常见的一种病害,它会严重危害水稻的生长发育,降低产量和质量。

那么,水稻恶苗病究竟是如何发生的?我们又该如何防治呢?本文将从发生原因和防治方法两方面进行详细介绍。

一、水稻恶苗病的发生原因:1. 病菌侵染:水稻恶苗病的主要病原菌是稻瘟病菌,当水稻叶片受伤或者生长季节湿度高时,病原菌容易侵入植株内部,引发病害。

2. 不合理的田间管理:水稻田长期积水、排水不畅、连作等不良管理措施,容易引发水稻恶苗病。

3. 土壤富含病原菌:水稻恶苗病的病原菌在土壤中具有一定的残留能力,长期种植水稻,土壤中的病原菌会不断积累,增加了水稻恶苗病的发生风险。

4. 大气条件:气候潮湿、温度适宜是水稻恶苗病发生的有利条件,尤其是夏季雨水较多,温度高的气候,更容易造成水稻恶苗病的流行。

1. 种植抗病品种:选择具有一定抗病力的水稻品种进行种植,如“中华恶苗”等。

2. 合理施肥:适量施入有机肥,增强水稻植株的免疫力,从而减少发病率。

3. 合理耕作:及时清除水田里的积水,保持良好的通风透光条件,减少病原菌在田间的传播。

4. 化学防治:在病害发生初期,可以选择使用合适的杀菌剂进行喷洒,控制病情的扩散。

5. 深松整地:经常进行深松整地,改善土壤通气、排水条件,减少病原菌在土壤中的残留。

6. 高标准田间管理:合理施肥、适时浇水、间断深松整地、选用抗病品种等一系列管理措施,可有效减轻水稻恶苗病的发生。

水稻恶苗病是一种危害水稻生长的常见病害,通过加强田间管理、选择抗病品种、合理使用化学防治等措施,可以有效预防和控制水稻恶苗病的发生,提高水稻产量和质量。

希望广大农户和相关机构能够重视水稻恶苗病的防治工作,为我国水稻产业的发展贡献自己的一份力量。

水稻恶苗病的发生与防治方法水稻恶苗病的症状:水稻恶苗病又称徒长病,广泛分布于世界各水稻产区,在我国稻区发生较多。

秧苗期到抽穗期均可发病。

苗期发病,感病重的稻种多不发芽或发芽后不久即死亡;感病轻的种子发芽后,植株细高,叶狭窄,根少,全株淡黄绿色,一般高出健苗1/3左右,部分病苗移栽前后死亡。

枯死苗上有淡红色或白色霉状物。

病株表现为拔节早,节间长,茎秆细高,少分蘖,节部弯曲变褐,有不定根。

刨开病茎,内有白色菌丝。

恶苗病的发生主要是以菌丝和分生孢子在种子内外越冬,其次是带菌稻草。

病菌在干燥条件下可存活2—3年,而在潮湿的土面或土中存活的极少。

病谷所长出的幼苗均为感病株,重者枯死,轻者病菌在植株体内半系统扩展,刺激植株徒长。

在田间,病株产生分生孢子,经风雨传播,从健株伤口侵入引起再侵染。

抽穗扬花期,分生孢子传播至花器上,导致种子带菌。

移栽时,高温或中午阳光剧烈,发病多。

伤口是病菌侵染的重要途径,种子受机械损伤或秧苗根部受伤,多易发病。

旱秧比水秧发病重,一般籼稻较粳稻发病重,粳稻发病轻,晚播发病重于早稻。

防治恶苗病首先要选栽抗病品种,清除病残体,准时拔出病株并销毁,病稻草收获后作燃料或沤制堆肥。

不要把病稻草作为种子消毒或催芽或捆秧把。

无论在秧田或本田中发觉病株,应结合田间管理准时拔出,并集中晒干烧毁。

由于此病的最主要初侵染源是带菌种子,因此,建立无菌留种田和进行种子处理是防治此病的关键。

稻种在消毒处理前,最好先晒1—3天,之后选种,然后消毒。

水稻恶苗病的防治方法:13.5%咪鲜胺·甲霜灵粉剂1:80—100(药种比);0.3%咪鲜胺·蚍虫啉悬浮种衣剂1:40—50(药种比);15%甲霜灵·福美双悬浮种衣剂1:40—50(药种比);在田间苗期发病后,可以用45%代森铵水剂78—100ml/亩+50%咪鲜胺锰络化合物可湿性粉剂35—46g/亩,兑水40—50Kg喷雾;或用20%溴硝醇可湿性粉剂200—250倍液、15%恶霉灵可湿性粉剂1000—1600倍液均可喷雾。

水稻恶苗病病因分析及防治措施水稻作为世界上最主要的粮食作物之一,在许多国家都受到广泛的关注。

但是,水稻也面临着许多疾病和害虫的威胁。

其中,水稻恶苗病是最常见的病害之一,其危害水稻生长发育,降低产量,影响稻米质量,给农民带来巨大的损失。

本文将从水稻恶苗病的病因、症状和防治措施三个方面进行分析。

一、水稻恶苗病的病因水稻恶苗病(Blasé (B)),也称病苗病,是由禾草纵卷叶螟迁移时将引起的一种真菌病害(R. solani)。

主要发现在水稻生长初期,尤其是在幼苗阶段。

此病主要通过引起叶片烂熟、逐渐变黄和死亡来损害水稻。

至今,关于水稻恶苗病的病因尚不清楚,但主要因素为土壤温度高、土壤湿度大、水淹根系等。

二、水稻恶苗病的症状水稻恶苗病主要表现为叶片枯黄,而且数量逐渐增加,使整株植物变得瘦弱、挺立不稳,并且降低植株的光合效率。

这种病害还会导致农民的经济损失,因为它会影响水稻的产量和质量。

在一些严重的感染情况下,植株的根系和叶片可能都会受到损害,导致整株植物死亡。

三、水稻恶苗病的防治措施1.养护苗床在种植水稻之前,在田间选择适宜的基地,应注意依据田间病害史,调查土地平整度、水土保持等基本因素。

可有意控制土壤温度和湿度,提高水分利用效率,加强腐殖质和其他养分的调节和向土壤中添加有机肥料,降低根系肿瘤的温度和湿度。

2.种植抗病性强的水稻品种应该选择一些抗病性好的水稻品种,这样能够有效地阻止农作物感染水稻恶苗病,并提高水稻的产量和质量。

选取适合当地的品种,以高产优质为原则。

在播种前,应根据菌株特征及种类,选择适宜防治措施。

3.合理使用化学农药一些化学农药可以在适当的时间使用,以完全根除水稻恶苗病,并减少对环境的负面影响。

正确使用化学农药能够减少病害,并且不会对农民的健康和环境造成不良影响。

使用基因工程的水稻也是当今趋势。

4.采取综合防治措施综合防治,必须结合土壤、种子、化学药剂、生物等多种防治方法,进行系统防治,减轻病害危害,提高农作物产量。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是水稻生长阶段的一种常见病害,其发生主要是由于病原菌引起的。

病原菌主要有细菌、真菌和病毒等。

以下是关于水稻恶苗病的发生原因及防治方法的详细说明。

一、发生原因:1.环境因素:水稻恶苗病的发生与相对湿度、温度、光照等环境因素密切相关。

高湿、高温、高光照的环境利于病菌的繁殖和生长,从而导致水稻恶苗病发生。

2.土壤因素:水稻恶苗病的发生也与土壤的酸碱度、有机质含量、肥力等土壤因素有关。

过酸或过碱的土壤、有机质含量过高或过低的土壤以及缺乏某些必需的营养元素的土壤都会增加水稻恶苗病的发生。

3.种子和苗种质因素:种子的质量和健康状况会直接影响水稻恶苗病的发生。

种子萌发前后被病原菌侵染,或者种子自身带有病原菌,都会导致水稻恶苗病的发生。

4.病原菌:水稻恶苗病的病原菌有细菌、真菌和病毒等。

常见的有青枯病丝菌、稻纹枯病菌、立枯病菌等。

这些病原菌可以通过种子、土壤和水体等途径传播,并在适宜的环境下引起病害的发生。

二、防治方法:1.良好的田间管理:加强田间管理是防治水稻恶苗病的根本措施。

包括亩土施足足量的基肥和追肥,保持适宜的土壤湿度和通风,及时清除田间杂草、病叶和病秆,减少病原菌的侵染和传播。

2.选用抗性品种:选用抗病性强、适应性好的水稻品种,是预防水稻恶苗病的重要措施。

在选育新品种时,应注重病害的抗性评价,选择抗性优良的品种进行推广。

3.种脱毒苗种:选用经过脱毒处理的苗种,可以减少病原菌的带入,降低水稻恶苗病的发生。

在苗种繁育、贮存和销售过程中,加强卫生管理并采取有效的灭菌措施,确保苗种的健康。

4.化学防治:在水稻恶苗病发生初期或大面积流行时,可以采用化学防治措施。

包括使用含有有效成分的杀菌剂进行农田喷洒,以控制病菌的繁殖和扩散。

5.生物防治:利用一些具有抑菌能力的微生物来防治水稻恶苗病,有助于减少化学农药对环境的影响。

如利用一些产生抗生物质的细菌株和真菌株,对病原菌进行拮抗,达到防治的效果。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是一种由真菌引发的水稻病害,严重影响水稻的生长和产量。

下面将从发生原因和防治方法两个方面来介绍此病害。

一、发生原因1. 土壤环境不佳水稻恶苗病的发生与土壤环境密切相关,硬壤土、重盐碱土、酸性土或过于酸碱的土壤均不利于水稻的生长和发育。

2. 水稻品种与生长阶段水稻品种的抗病性不同,其中早稻品种的抗病性要差于晚稻品种。

同时,在幼苗期生长缓慢、营养贫乏时恶苗病易发生。

3. 病原菌的活跃水稻恶苗病是由恶苗病菌引发的,菌体活跃是此病害发生的重要原因。

菌体越活跃,感染的可能性越大。

4. 土壤清洁度土壤环境的清洁度也是密切相关的,若采取科学管理措施,如提高土壤质量、定期清理残留物、消毒等,可以减少或避免水稻恶苗病的发生。

二、防治方法1. 选用抗病性较好的品种根据土壤环境、气候条件等因素,选择适合生长的水稻品种,并且选择抗病性较好的品种繁殖。

2. 加强土壤管理通过加强土壤管理,如清理残留物、水肥管理、土壤消毒、加强养分供应等,保证土壤环境的清洁度和优良度。

3. 手动清理感染苗对于已经感染的水稻苗,可以采用外科手术的方法,将感染部位进行清理。

4. 利用生物防治可以利用一些优良的生物杀虫剂和生物肥料来消除病害,如红枯霉菌、拮抗细菌等。

5. 化学防治在病害发生较为严重的情况下,适当地使用杀菌剂进行防治,但是要注意药剂使用的时期、剂量等。

综上所述,水稻恶苗病对水稻的生长和产量造成了很大的影响,有必要采取科学合理的防治方法。

通过加强土壤管理、选用抗病性好的品种、使用生物防治和化学防治等措施,可以有效控制和消除此病害,提高水稻产量和品质。

水稻恶苗病的发生原因及防治方法水稻恶苗病是一种由真菌引起的病害,主要侵害稻根、幼苗等部位,严重影响了水稻的正常生长发育。

下面将介绍水稻恶苗病的发生原因及防治方法。

1. 发生原因:1.1 天气条件:水稻恶苗病主要在高温多湿的环境中发生,特别是在连续多雨或高湿的气候条件下容易发生病害。

1.2 土壤条件:恶苗病主要发生在酸性土壤或缺氧的土壤中,这些土壤条件下利于真菌的繁殖和生长,并使水稻根系易受到真菌侵袭。

1.3 接种源:恶苗病的病原菌主要通过种子、秧田土壤和水源传播,种子和土壤中的病原菌引起的初发病是造成恶苗病大面积流行的重要原因。

2. 防治方法:2.1 种子消毒:在播种前,将水稻种子浸泡于0.3%的高锰酸钾溶液中30分钟,然后用清水冲洗干净,晾干后再行播种。

这样可以杀灭种子表面的真菌孢子,减少病原菌传播。

2.2 合理施肥:恶苗病溃疡发生的原因之一是土壤的缺氧,因此在播种前进行旱越、翻耕等措施,提高土壤透气性。

合理施肥,避免施用过量的氮肥,以免促进病菌繁殖。

2.3 防治虫害:水稻恶苗病往往与虫害同时发生,虫害的伤害会加重病害的发生程度。

在播种前要做好虫害防治工作,及时清除水稻田中的害虫,以减少病害的发生。

2.4 使用防病剂:在播种前,可以将种子浸泡于含有有效成分的农药中进行消毒处理。

播种时可以添加一些有效成分的农药或生物制剂,以减少病害的发生。

在病害发生初期,及时进行喷施药剂,以控制病情的发展。

2.5 杂交培育:利用杂交育种技术培育抗恶苗病的水稻品种,提高水稻的抗病能力。

选择抗病性强的品种进行种植,可以有效降低水稻恶苗病的发生。

水稻恶苗病的发生与天气条件、土壤条件和接种源等有关。

针对这一病害,我们可以通过种子消毒、合理施肥、防治虫害、使用防病剂以及杂交培育等措施进行防治。

这些方法既可以预防病害的发生,也可以减轻已经发生的病害的危害,从而保障水稻的正常生长和高产。

水稻恶苗病发生及防治技术

恶苗病又称为徒长病,在全国各稻区均有发生。

随着种子处理技术的推广,此病已基本得到控制。

但近几年因各种原因,恶苗病在部分地区又有回升。

1 症状

从水稻秧苗期到抽穗均可发病。

苗期发病与种子带菌有直接关系。

重病种多不发芽或发芽后不久即死亡;轻病种发芽后,植株细长,叶狭根少,全株淡黄绿色,部分病苗移栽前后死亡。

枯死苗上有淡红色或白色霉状物,本田内病株表现为拔节早,节间长,茎秆细高,少分蘖,节部弯曲变褐,有不定根,剖开病茎,内有白色丝状菌丝。

本田期非徒长型病株也常见到。

病株下叶发黄,上部叶片张开角度大,地上部茎节长出倒根,病株不抽穗。

枯死病株在潮湿条件下,表面长满淡红色或白色粉霉。

轻病株可抽穗,穗短而小,籽粒不实。

稻粒感病,严重者变褐不饱满,或在颖壳上产生红色霉层,轻病者仅谷粒基部或尖端变褐,外观正常,但带病菌。

2 病原

有性世代为Gibberella fujikuroi (Sawada)

Wollenw,无性世代为Fusarium moniliforme Sheld为真菌,属子囊菌亚门赤霉属。

恶苗病菌丝生长最适温度25~30℃,分生孢子在25℃的水滴中,经5~6小时即可萌发,子囊壳形成最适温度为26℃,子囊孢子在25~26℃时,经5小时大多可萌发。

病菌侵染寄主以35℃最适,在31℃时,诱发徒长最明显。

3 发病特点

该病以菌丝和分生孢子主要在种子内外越冬,其次是带菌稻草。

病菌在干燥条件下可存活2~3年,而在潮湿的土面或土中存活极少。

病谷所长出的幼苗均为感病株,重者枯死,轻者病菌在植株体内半系统扩展(不扩展到花器),刺激植株徒长。

在田间病株产生分生孢子,经风雨传播,从伤口侵入引起再侵染。

抽穗扬花期,分生孢子传播至花器上,导致种子带菌。

此病为高温病害。

当土温在30~35℃时,适宜幼苗发病。

土温在25℃以下,植株感病后,不表现症状。

移栽时,高温或中午阳光猛烈,发病多。

伤口是病菌侵染重要途径,种子受机械损伤或秧苗根部受伤,多易发病。

一般旱秧比水秧发病重。

中午移栽比早晚或雨天移栽发病多;增施氮肥有刺激病性发展趋势。

此病无免疫品种,但品种间抗病性有差异。

4 水稻恶苗病的发生原因

4.1 水稻恶苗病的发生与品种的抗性有关。

在对水稻恶苗病发生情况调查中发现,水稻的不同品种发病情况相关很大。

如种植东农419品种的区域,恶苗病的发病率为9.89%,而通系112品种的种植区域恶苗病的发病率为2.95%。

4.2 恶苗病的发生与温度有关。

水稻催芽和苗温度过高。

温度超过30℃,有利于水稻恶苗病的发生。

4.3 恶苗病的发生与播量及秧苗的机械损伤有关。

播量过大,秧伤根,导致水稻生长衰竭,降低抗病力,为水稻恶苗病的发生提供了条件。

4.4 水稻恶苗病的发生与浸种药剂有关。

由于近年来受901等药剂防效下降的影响,病原菌产生抗药性,导致防效不好,发生恶苗病。

如我们对应用901、901Ⅱ型、使百克等药剂浸种的地块进行调查。

结果是901浸种的地块恶苗病的防效为30.33%;901Ⅱ型浸种的地块,恶苗病的防效为57.9%;应用使百克浸种的地块,恶苗病的防效为80%。

应用25%氰烯菌酯浸种的地块,恶苗病的防效为100%。

5 水稻恶苗病的危害

水稻恶苗病的病原是藤仓赤霉菌,这种病菌在新陈代谢过程中产生赤霉素、赤霉酸和去氢气镰刀菌酸等物质。

去氢气镰刀菌酸抑制稻苗的生长,赤霉素和

赤霉酸有促进水稻徒长和抑制叶绿素形成的作用。

徒长的病株在移栽前后死亡,移栽到本田的重病株多在孕穗期枯死,轻病株常提早抽穗,穗形短小,直接影响水稻产量。

6 水稻恶苗病的防治

水稻恶苗病的防治主要是通过种子消毒的办法解决,防治效果的好坏关键是选择哪种浸种药剂。

目前全省大面积推广应用的901药剂浸种发病率较高,其主要原因是长期使用单一药剂浸种,病菌产生抗药性所致。

因此,我们选择新型浸种药剂替代901药剂防治水稻恶苗病。

??用25%使百克、25%使保克乳油,10%浸种灵乳油防治水稻恶苗病。

6.1 用25%使百克乳油10毫升对水50公斤配成5000倍液浸种40公斤,浸种5~7天,浸种过直接催芽。

6.2 用10%浸种灵乳油13毫升对水65公斤搅拌均匀后浸种40公斤,一般浸种5~7天,浸种后直接催芽播种。

6.3 25%氰烯菌酯悬浮剂,3000倍液,100平方米。

总之,水稻恶苗病是以预防为主的水稻苗期病害,选用正确浸种药剂是水稻恶苗病防治的关键。

因此我们建议农户选用25%氰烯菌酯、25%使百克乳油、25%

使保克乳油、10%浸种灵乳油进行浸种,一定会取得很好的防治效果。

7 主要措施

7.1 广泛开展技术宣传培训。

一是利用人才优势,开展普训。

利用送科技下乡活动深入重点乡、村,集中培训农民,使他们熟练的掌握了防治技术;二是利用宣传手段,开展咨询服务。

通过广播电视宣传水稻浸种新技术,印发技术资料到农户手中,解决了以往农民从事农业生产仅凭经验,不坚持科学种田标准的弊端。

并接通科技“110”咨询电话,为农民进行义务咨询服务。

7.2 认真搞好技术指导。

根据各地不同特点,因地制宜有针对性地指导防治工作。

各级农业技术人员及时深入到户,面对面地指导农民防治,确保防治效果。

(作者单位:152000黑龙江省绥化市北林区五营乡农牧业技术综合服务中心)。