儒家与禅宗关于心性论之比较

- 格式:pdf

- 大小:274.98 KB

- 文档页数:4

禅宗心性论中国科学院研究员王大刚摘要:本文讨论分析了禅宗心性论的理念及其历史发展,着重讨论了惠能对“心”、“性”的认识,也分别讨论了五派七流的观点,以此来具体论证“不立文字,直指人心”。

关键词:心性论惠能禅宗一、综述禅宗作为佛教的真正代表在中国心性历史上影响远远高于其它各宗,可以说佛教心性完成于禅宗。

而禅宗虽有“南能北秀”二宗,但是神秀主张“息灭染心”,而惠能则反对定慧割裂,从人本主义角度以“众生即佛”的观点与神秀对立,自然,真正在历史上发挥影响的是以惠能代表的南宗,因而这里讨论的禅宗心性论主要指南宗而言。

心性这两个字就像这字面本身一样,就是心的本性,就是内心固有的本来面目。

心性一词最早见于《增一阿含经》“心性极清净”,除了“心性”一词之外,在佛教哲学中也有许多其他名称,正如郭朋《坛经校释》所述“佛性、法性、实性、自性、本性、法身、本心、真如等等称谓,实质上指的都是一个东西——佛教所幻想的最高的、永恒的精神实体。

它是惠能的思想核心,理论基础,也是惠能心目中的宇宙实体,世界本原。

”禅宗以“教外别传,不立文字,直指人心,见性成佛”为口号,以“明心见性”作为根本宗旨一方面保留了宗教本身的神秘性而在另一方面却将宗教世俗化,让更多人接受其哲学理念。

二、心与性惠能对于心提出“心体无滞,即是般若”(《坛经·般若品第二》),显然这与我们所说生理学意义上的心是不同的,在惠能的论述里,“心”是一个能够主宰世界的独立本体,而惠能又说“功德自心作,福与功德别”提出了“自心”的概念,这个自心和心比更具有人本主义倾向,旨在让人们强化自我意识。

而本体的自心则被惠能称为“本心”,如“不识本心,学法无益;自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。

”(《坛经·自序品第一》),又如“若识自信见性,皆成佛道”(《坛经·般若品第二》)。

对于心的修行方法称为“直心”,如“一行三昧者,于一切处,行、住、坐、卧,常行一直心是也。

儒家、道家、佛家的主要思想及内容中国文化的思想内容,主要是儒家、道家和佛家,三者的主要思想观点与侧重点不同,但有一个共同点,都是研究“心性”的,均特别注重对心性的修炼,儒家叫做存心养性,道家叫做修心炼性,释(佛)家叫做明心见性。

可以这样理解,心性的问题,是中国文化的一个中心问题。

主要区别在于:儒家,入世的哲学,治世,进取文化,积极进取、建功立业。

道家,隐世的哲学,治身,规律文化,顺其自然、自我完善、天人合一。

佛家:出世的哲学,治心,奉献文化,慈爱众生、无私奉献。

儒家思想的内涵丰富复杂,核心是仁和礼,其五常之道:仁义礼智信(仁爱、忠义、礼和、睿智、诚信),是做人的起码道德准则,此为伦理原则,用以处理与谐和作为个体存在的人与人之间的关系,组建社会。

依五常之伦理原则处之,则能直接沟通;通则去其间隔,相互感应和和洽。

所以五常之道是一切社会成员间理性的沟通原则、感通原则、谐和原则。

其五德:温良恭俭让(温和、善良、恭敬、节俭、忍让)指的是这五种美德;忠孝勇恭廉(忠心、孝悌、廉洁、羞耻、勇敢)指的是人应信守、践行的五种高尚品格。

君君臣臣父父子子,君和臣、父和子的义务是双向的,并不仅仅是单方面付出。

一方面:君有君的义务,然后才能要求臣对你忠;父有父的义务,然后才能要求子对你孝,做君主的要像君的样子,做臣子的要像臣的样子,做父亲的要像父亲的样子,做儿子的要像儿子的样子;另一方面:要以对待君的态度来对待君,要以对待臣的态度来对待臣,要以对待父的态度来对待父,要以对待子的态度来对待子。

说得直白点,就是“在其位,谋其政;不在其位,不谋其政”(出自《论语·泰伯》),和好多人的理解是不一样的。

《大学》八条目:(人生的8个阶段)格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

近年来,社会发展迅速,人心浮躁,不冷静,不沉稳;内卷、躺平的思想也很多;利己主义、金钱观比较严重;不想付出努力,就想着一夜暴富。

一方面是与过分宠溺家庭教育有关,另一方面,社会教育也有不可推卸的责任。

禅宗与儒家教育方式比较作者:邵杰来源:《文学教育下半月》2016年第02期内容摘要:禅宗的棒喝与儒家的打骂,都属于体罚教育,形式上有一定的相似性,但两者的具体实施具有很大分别,且两者的教育对象一为僧人,一为世人;前者的教育目标是要构建超脱世俗的宗教世界,后者是要维护俗世的社会秩序;禅宗的教育理念注重心的体悟,儒家则注重渐进式的学习;棒喝的教育效果逐渐改善,受到欢迎,儒家的打骂则正反面皆有。

两者宜互相补益。

关键词:棒喝打骂禅宗教育棒喝是禅宗常用的开悟手段。

严格来说,棒与喝是两种不同的形式,“棒”,最初的内涵是用棒打人;“喝”,最初的意思则是大声喝骂。

“棒”主要是手头上功夫,喝则侧重于口头。

用通俗的话道来,棒与喝就是禅宗的打和骂。

说到打骂,在中国传统儒家教育中似极为常用。

《礼记·学记》云:“夏楚二物,收其威也。

”郑玄注曰:“夏,槄也;楚,荆也。

二者所以扑挞犯礼者。

”[1]可知夏、楚二物的实体,即木板与荆条,都是古代教育中体罚学生的用具。

后世私塾教育,亦往往有戒尺打手心、打板子、吃教鞭等形式。

此种教育方式也常被称为“棍棒教育”,虽然在字面上突出了体罚的重要意义,但在实施过程中,亦常夹杂有言语暴力,行动与语言相互补充,以期达到理想的教育效果。

毋庸讳言,传统“棍棒教育”的精髓正在打和骂,且多数情境下讲求打与骂互相配合。

这种配合,在禅宗棒喝中亦属常见。

然而如果仔细体察,会发现禅宗的棒喝,与传统的打骂,有着极大区别。

仅以形式而言,两者即有较大差异。

先说“打”:传统的儒家教育,多用木板和荆条,主要施罚部位在手部和背部;而禅宗的“棒”,则主要针对于头部。

受教育者态度亦有相应差异。

在儒家教育中,体罚之施行者多具有天然的威权,因此受者一般不得躲开。

而禅宗的棒打,受者可以躲避。

毕竟,打手部和背部,对于常人而言,身体尚可承受。

而头部受击,则极易出现死伤。

是以禅宗虽有棒打,但多数并未落实,受者不仅可以躲避或格挡,甚至可以适度的还击。

中国传统文化心理治疗的理论和实践(全文)中国传统文化博大精深、源远流长,经过数千年的积淀和发展,已深深融入到中华民族的血脉之中,成为中华民族共同的精神家园和中华文明特有的文化基因。

从中国传统文化中的宝库中找寻适合自己文化特点的心理治疗方法,便成了中国心理治疗师应该承担的重任。

心性论是中国哲学的核心间题,它贯穿于中国古代哲学的始终,充分体现了中国传统哲学的特点[1]。

其中,心性就是“指众生的本性或称之为心的本性”[2],心性论是“关于人的心性的理论或学说”[3]。

目前,以心性论为核心的中国传统文化心理治疗的研究方兴未艾,但是,大多数研究都局限的理论探索方面,缺乏系统性、创新性和临床实用性。

作者经过20年的心性论研究和临床实践,尤其在禅宗修持中有所领悟,得以管窥中国传统文化之奥秘,从而探索一种适合中国人的中国传统文化心理治疗的理论和技术。

作者曾经于2012年发表了中国传统文化心理治疗的探索一文[4],中国传统文化心理治疗的理论和技术初具轮廓。

本文是在过去研究成果的基础之上,对过去提出的理论和临床实践作了比较完善的修改和总结,进一步系统地提出中国传统文化心理治疗的理论基础、核心理念和可操作性训练技术,更具有临床实用性。

1. 中国传统文化心理治疗的特点1.1 让来访者认识自己,体悟自己本真的心性心性论在中国传统文化儒家、道家和禅宗中的说法虽有差异,但他们所探讨的实际上是同样的问题。

孟子有“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。

存其心,养其性,所以事天也”(《孟子·尽心上》),这就是儒家的“存心养性”说,也是儒家心性论的源头,至宋明心学发展成熟。

道家心性论发端于魏晋之际,吕洞宾祖师有“炼心之学,入圣之学也。

炼性之学,登真之学也。

炼精炼气炼神,均以此为枢纽”(《吕祖全书》),这就是道家的“炼心炼性”说,至后世的全真派,心性论思想发展成熟。

禅宗的心性论起源于原始佛教,理论发展最为完善,至六祖慧能大师有“无上菩提,须言下识自本心,见自本性”(《六祖坛经·行由品第一》)的表述,这是禅宗的心性学“识心见性”说,后来演变为大家所熟识的“明心见性”说。

学习中国古代文化中的禅宗和道教思想一、禅宗思想1.禅宗的起源和发展–禅宗的起源:佛教传入中国后,逐渐与中国传统文化相结合,形成了禅宗。

–禅宗的发展:从达摩东来到五家七宗,禅宗在中国逐渐繁荣起来。

2.禅宗的主要思想–直指人心,见性成佛:强调内心的觉悟,通过顿悟达到成佛的境界。

–不立文字,教外别传:强调禅宗的教学方法,不依赖于经典文字,注重口头传授和心传。

3.禅宗的重要人物和著作–达摩:被认为是禅宗的祖师,提出了“二入四行”的说法。

–慧能:禅宗六祖,提出了“顿悟”的思想,代表作有《坛经》。

4.禅宗的修行方法和实践–坐禅:静坐冥想,追求内心的平静和觉悟。

–公案:禅宗师父用来启发学人的话语或故事。

二、道教思想1.道教的起源和发展–道教的起源:道教起源于中国本土,以黄老道家思想为基础。

–道教的发展:从道教经典的出现到道教组织的形成,道教在中国传统文化中占有重要地位。

2.道教的主要思想–道法自然:强调顺应自然规律,追求人与自然的和谐。

–无为而治:主张统治者无为而治,减少干预,让人民自发地遵守道德规范。

3.道教的重要人物和著作–老子:被认为是道教的祖师,提出了“道可道,非常道”等著名观点,代表作有《道德经》。

–庄子:道家思想家,提出了“逍遥游”等思想,代表作有《庄子》。

4.道教的修行方法和实践–内丹修炼:通过修炼内丹,追求长生不老和仙道的境界。

–道教仪式:包括道教法术、斋醮、道教音乐等,用于祭祀神灵和求得福祉。

三、禅宗和道教思想的比较1.禅宗和道教的相似之处–强调内心的修行和觉悟。

–都追求超越尘世的境界。

2.禅宗和道教的不同之处–禅宗属于佛教体系,而道教是中国本土宗教。

–禅宗注重顿悟,道教注重顺应自然和长生不老。

通过学习中国古代文化中的禅宗和道教思想,我们可以更好地理解中国古代哲学和宗教的发展,以及它们在中国传统文化中的重要地位。

习题及方法:1.习题:禅宗的创始人是谁?解题方法:回忆课本或教材中关于禅宗起源的部分,找出禅宗的创始人。

为什么说心性学说是中国佛教思想的主流?在漫长的中国化的过程中,中国佛学继承了印度佛教心性论的概念、范畴、命题和思想,并加以拓展,将般若性空论与涅槃佛性论融会贯通,形成了带有鲜明民族文化特色的心性学说,并在中国佛教思想发展的大潮中占据了主流地位。

心性学说,是从“心”和“性”两大基本范畴展开的。

“心”是佛学中一个极为重要的范畴,是主体性的标志和成就佛果的关键。

佛教所说的心,通常有以下四种含义:一、肉团心,即物质的心,心脏;二、缘虑心,即具有思考作用的心,主要指意识的功能;三、集起心,指积集种子生起现行的第八识;四、如来藏心,即众生乃至宇宙万物的真实本性,也就是自性清净心。

“性”,指本来具有,无可变化的实质、本质。

“性”通常与“相”相对,有时也可以互用,如诸法实相即诸法实性。

佛教中,与性有关的范畴有法性、佛性、众生性等,主要讨论的理论观点有性之善恶、染净、空有,本有始有,等等。

性与心是紧密联系在一起的,特别是在中国佛学中,心性主要指心的性,心的本性、本质。

中国佛学的心性理论十分丰富多彩,其中对心的论述,主要是从三个方面展开的:一是从地位、功能、作用和结构的角度,将心分为心王和心所两方面,并从理论上概括出心的体、用,或体、相、用;二是从性质上,对心作出价值判断和分类,即真心和妄心(净心和染心),由真心衍生出自心、本心、平常心等概念,给传统佛教思想带来了深刻的变化;三是从心神、心物、心佛三种关系来看,心与意、识二者的关系被视为体与用的关系,通常用妙神、妙识、神识、识精等概念来表述心的微妙。

在心物关系上,主要有心物不二与唯心所变两种观点,并由心与物的关系拓展到心与理的关系。

在心佛问题上,中国佛学的主流持心佛不二、即心即佛的观点。

中国佛学对性特别是佛性问题也有详尽的阐述和独特的发挥,提出了性具善恶、无情有性、穷理尽性等具有民族文化特色的理论学说。

中国佛学的心性学说远承印度佛教而形成于中国传统文化之中,主要彰显了将人的内在心性作为解脱之道的思想。

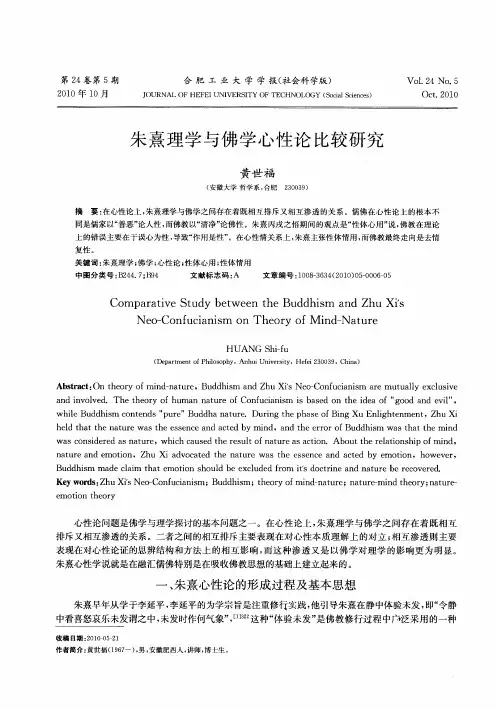

儒、佛以心性论为中心的互动互补作者:方立天 [2001-12-8 9:05:05]在中国文化发展史上,儒、佛互动是一重大现象。

儒、佛之间,在互相碰撞、冲突、贯通、融会的过程中,终于在心性思想上寻觅到了主要契合点。

从儒、佛心性论互动的全过程来看,其最基本的特色是鲜明的互补性,即双方的互相借鉴、吸收、融会和补充。

儒、佛心性论的互补现象不是偶然的:首先,从儒、佛学说的主旨、结构来看,儒家学说主要是教人如何做人,如何成为君子、贤人、圣人,为此它强调在现实生命中去实现人生理论,追求人生归宿,也就是要求在现实生命中进行向内磨励,完善心性修养。

这样,心性论也就成为儒家理想人格和伦理道德学说的理论基础。

佛教是教人如何求得解脱,成为罗汉、菩萨、佛,为此它强调修持实践,去恶从善,摆脱烦恼,超越生死,这也离不开主体的心性修养,离不开主观的心理转换,心性论也成为佛教转凡成圣、解脱成佛学说的理论基础。

心性论作为儒、佛分别成就理想人格的理论基础,为双方在这一思想领域进行互动互补提供前提。

其次,儒、佛两家由于重入世或重出世的区别,追求理想人格的不同,以致原来在心性思想的内涵界定、心性修养的途径、方法等方面都存在差异,这种差异为双方互动互补提供可能。

再次,印度佛教心性论的内容虽然十分丰富,但是与中国重现实的人生哲学传统并不协调,为此,中国僧人必须作适当的调整,使之中国化。

先秦儒家心性学说虽然也有一定的规模和基础,但是不够细密、深刻,缺乏体系化,而且后来一度衰落,亟需充实、发展,就是说,儒、佛心性论的互动互补也是各自思想文化发展的需要。

一、学术思想重心的共同转轨儒、佛心性论的互动,首先表现为儒家人性论思想推动了佛教学术思想由般若学向佛性论的转变,随后佛教的佛性论思潮又反过来影响儒学的转轨,推动儒学定位于性命之学。

儒、佛学术思想重心转变的原因是复杂的,其中彼此心性论的互动是重要原因。

(一)儒家心性论与佛教学术思想重心的转轨家亲近社会,关怀现世,热心人事,不敬鬼神,体现出一种重现世轻来世、重此岸轻彼岸的现实的人文精神。

禅宗与中国文化精神--楼宇烈先生于1999年12月15日于北大讲座记录佛教作为外来宗教,为什么能和中国本土文化很好融合,并产生出极有生命力的宗派——禅宗呢?要弄清这一问题,先必须讲清楚禅宗的精神。

而要讲清楚禅宗的精神,又必须交待清楚禅宗和禅的关系。

禅是印度古代宗教中相当普遍的修行方法,不是佛教独有的,佛教只不过继承发展了这一方法。

佛教有很多修行法门,常称“八万四千法门”,禅修是最普通、最重要的修行法门之一。

禅常称定,要求修者保持头脑的专一、清净、安宁,通过这种专一可以发生智慧,故又称“静虑”、“思维修”。

修禅者在安静的意识状态下,发挥想象,思考人生的根本问题,对各种现象的本质进行观照,后来还发展为对西方极乐世界、净土的观想。

禅最后要达到一种认识现象本质的智慧,佛教称这种智慧为般若,即阿耨多罗三藐三菩提,即无上正等正觉,是平等的、无分别的智慧。

这种智慧在不同宗派里,有不同的说法,有的强调觉,有的强调悟。

总之,是通过定来发慧,禅或定只是达到慧的方法、途径、工具,不过也是不可缺少的。

佛教之根本可概括为戒、定、慧三学。

首先要守戒,在此基础上坐禅、入定,最后达到慧,即正确认识到现象世界是平等的、无差别的,因缘和合所成的,是假象、幻象,没有独立自性。

佛教各宗派都重视禅修,但各派之间对禅修的认识却不同。

禅宗强调的,不是一般的禅,是最上乘禅。

慧能在《坛经》中把禅分为四个不同的层次。

小乘禅是“见闻转诵”,只知道念经,生吞活剥,不能很好地理解经文的意义。

中乘禅是“悟法解义”,能领悟佛法,把握佛法的意义,不过也只是对佛教表面意义的一种了解。

大乘禅是“依法修行”,能按照正法进行修行,很多大乘禅师都是这样做的。

最上乘禅则是“万法尽通,万法具备,一切不染,离诸法相,一无所得”。

最上乘禅实质上是一种对佛教根本精神的全面把握,“万法尽通,万法具备”就是说明这一点。

再说“一切不染,离诸法相”。

一般修行求解脱的人,大多以分别见设想有一个彼岸、菩提、涅盘在那儿,因此就想求得菩提、涅盘,到彼岸去。

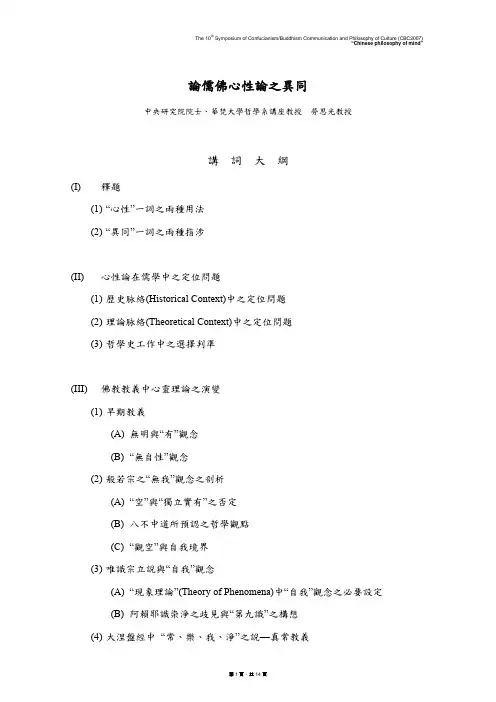

論儒佛心性論之異同中央研究院院士、華梵大學哲學系講座教授勞思光教授講詞大綱(I)釋題(1)“心性”一詞之兩種用法(2)“異同”一詞之兩種指涉(II)心性論在儒學中之定位問題(1)歷史脉絡(Historical Context)中之定位問題(2)理論脉絡(Theoretical Context)中之定位問題(3)哲學史工作中之選擇判準(III)佛教教義中心靈理論之演變(1)早期教義(A)無明與“有”觀念(B)“無自性”觀念(2)般若宗之“無我”觀念之剖析(A)“空”與“獨立實有”之否定(B)八不中道所預認之哲學觀點(C)“觀空”與自我境界(3)唯識宗立說與“自我”觀念(A)“現象理論”(Theory of Phenomena)中“自我”觀念之必要設定(B)阿賴耶識染淨之歧見與“第九識”之構想(4)大涅盤經中“常、樂、我、淨”之說—真常教義(5)小結—“自我”之悖論(Paradox)及其消解(IV)儒佛心性論之異同(1)“本天”與“本心”之說─宋儒之誤解(2)心性論與形上學之分合問題(A)道德語言之獨立性問題—規範語言與描述語言之劃分(B)形上學或存有論語言之必要性問題—形上思維與後形上思維之對照(C)語言架構之自擇性(3)兩種不同的“心靈哲學(Philosophy of Mind)”(A)儒佛之“心”與“性”功用不同(B)二者皆不預認形上學語言之必要性(C)儒家傳統中之形上學思考應看作“外加結構”(Supervenient structure)(D)儒佛心性論皆可獨立於形上學語言—同(E)二者對世界之態度則在理論起點及終點上皆有根本上之殊異—異(V)結語:異同如實而定,不須強求。

講詞文稿(錄音由華梵大學哲學系碩士班林士華整理)我們就由題目說起,先有兩點是要解釋的,第一點就是「心性」這個詞語的用法。

所謂「心性論」或者(Philosophy Mind)來講,在東方的意義來看,大概我們可以有廣義跟挾義的分別。

儒学与道家佛家之异同作者:邵友伟来源:《卷宗》2017年第18期摘要:作为一种文化载体,无论是传统的儒学文化,还是老庄的道家文化,都是先民对于自然和人类社会的体察,而不断发扬光大的。

虽然我们继承古代圣贤流传下的儒学传统,但是我们亦不排斥其它文化,使道并行而不相悖,教并行而不相斥。

下文吾将从以下五个方面对于儒道佛三教的异同点展开论述。

其中包括天道观、心性论、、苦乐观、生死观、修身论、政治观五个方面。

关键词:儒学;道;心性1 天道观儒学所说的天道观,其实不是当今民众所说的天帝观,但人或误以为天道观就是天帝观。

“中国古代是以天地为人与万物父母的,所以一开始对天道的崇拜就含着一种对生命本源的追求,卽相信自己的生命是源于天的,相信自己的祖先是天地大道所生的。

”儒学讲究人的活动要合乎天道,要顺天而不可逆天。

“顺天者昌,逆天者亡”。

故宜法天之生德,生生而不息。

易云:“天之大德曰生”。

有道君子当体上苍好生之德,仁民爱物,明明德、亲民而止于至善。

“天道赏善而罚淫”老子也讲“道生一,一生二,二生三,三生万物”《道德经》。

老子所讲的道与儒学所讲的道都是作为世界本源的存在,但是老子将天道神秘化,而儒学思想则强调对于天道的理解。

老子还提出“功成、名遂、身退,天之道。

”《道德经》子思子在中庸开篇中也提到“天命之谓性,率性之谓道,修道之为教。

”《中庸》老子所讲的天道,人与天的关系是单向的;而儒学所讲的人与天的关系则是双向的,天命赋善道予人的身心之中而成人类之本性,而人率性去行符合天道,达到对于天道的理解。

总体来说,不管是儒学思想还是道家思想,都认识到了天道作为一种规律的存在,所不同的认识论上的差异,从而导致方法论上的差异,卽老子的“无为”与孔子的“知天命,尽人事”之不同。

2 心性论虽然天道至大至精、峻极于天,但能化生天下万物,为人物得以生存之最高根据,并为人物所必遵之根本大法;所以人应该认识天道,遵循天道。

但是俗人很难认清天道,因此圣人提出了中庸之道,卽中正不偏之大道。

基于禅宗心性论与宋明理学心性论关系所作的思考――以分灯禅、朱熹、陆九渊心性思想为例耿静波摘要:中国佛教各宗派中,禅宗的心性思想整体性特别强。

尽管如此,作为分灯禅中的重要两支,洪州派与石头派还是表现出相互区别的心性思想。

笔者试将洪州派、石头派心性论与陆王心学、程朱理学的代表人物陆九渊、朱熹的心性思想作相关比较,以期对探究禅宗心性论与心学、理学心性本体思想间的借鉴、吸收关系,以及宋明时期儒家心性思想为何由人生、伦理转向心性本体层面提供有益的参考。

关键词:洪州派;石头派;陆九渊;朱熹;心性论中国佛教心性论是在消化印度大乘佛学相关思想基础上经过创造性转化而成,魏晋南北朝之后,逐渐发展出两大既有联系又有区别的发展路向,即“性宗”和“相宗”。

禅宗作为“性宗”其中一支,其心性论发展历程亦可大致视为整个佛教心性论发展轨迹的缩影。

分灯禅的洪州系、石头系即分别从本派立场对“理”、“性”、“心”以及三者关系作系统诠释;而在程朱理学、陆王心学方面,两方心性论主要研究和回答的是人的主体思维与道德理性的关系问题,其中心问题便是由性而发的情感和情欲问题,以及“理”、“心”、“性”与“情”之间的关系问题。

现就分灯禅及宋明理学对相关问题的阐释作对比分析。

一正如赖永海先生所言,佛教对儒家影响之甚,莫过于其本体论思维模式;而儒家对佛教最大的影响,则在于心性论方面①。

诚然,宋代理学形成理论体系之后,在儒、释、道三家中,宋明理学占据了心性论发展的主导地位,佛、道两家受其影响极大。

然而,在隋唐时期,情况却远非如此。

任继愈先生指出,“在隋唐时期,佛教各大宗派,如天台、华严、禅宗都各自在自己学术领域里有所建树,佛教的心性论处在时代思潮的领先地位。

”②由此可见,隋唐之时,在儒、道两家分别着力发展其道德伦理、体用论之时,佛家的心性哲学就已经取得极大发展,占据当时社会思潮的领先地位,故赖永海先生所言,只在具体时代背景下方能成立。

具体到佛教各宗派的心性论,更以禅宗心性论最为系统和完善。

浅析禅宗思想关于“人性”的探究[摘要] 禅宗是中国佛教八大派之一,也是中国所特有的佛教。

禅宗的诞生是中国佛教史上的一次重大改革,它的思想不拘泥于佛教经典学说,禅宗门人自我标榜为“教外别传”,认为自己所传的乃是佛教的觉悟之心,因此禅宗也被称为“心宗”或“佛心宗”。

现在我们通常所说的禅宗,实际上是指以慧能为代表的南宗,它因主张“教外别传、不立文字、直指人心、见性成佛”而得以在中国长久和蓬勃的发展。

禅宗思想博大精深,其思想影响深远,所以学习和研究禅宗思想不仅有助于我们提高自我修养,而且还对我们今日搞社会主义现代化建设以及构建社会主义和谐社会都具有极其重要的借鉴价值。

[关键词]顿悟成佛心无念无所得从禅宗的思想来源来看,一方面它吸取了中国古代儒家孔孟一派的人性论以及道家老庄一派的崇无思想;另一方面它又继承了印度大乘佛教的“空”、“有”两宗的思想。

然后他们将这两方面进行糅合和改造。

慧能主张人人皆有佛性,强调佛性是人的本性和领悟佛教义理的智慧。

他主张“自性真空”、“空有一法可得”,而不讲“因果报应”、“西方极乐世界”,而讲“运水搬柴,无非妙道”。

所有的这些思想都是慧能对传统佛学的一大改造,他们抛弃了那种烦琐的经院哲学,而提倡“自悟自修”、“无念为宗”等修行的方法,而最终达到顿悟成佛、自由自在的人生境界。

一、“本性即佛”说“本性即佛”是禅宗关于成佛根据的观点。

慧能为了宣扬“顿悟成佛”的思想,而提出了“本性即佛”说作为他的教义的理论基础。

禅宗认为,人心具有两个方面:一是人心的本体,二是人心的现象;本体的方面就是清净的佛性或智慧,现象的方面就是污染的烦恼或妄念;而前者是成佛解脱的根据,后者则是流转生死的原因。

尽管现实的人心充满了种种虚妄的烦恼,但是人心当中潜在的佛性智慧不失不坏,人们只要使它发挥显露出来,就可以获得觉悟解脱,从而达到顿悟成佛的境界。

他们在心性和佛性问题上,主要有以下几方面的内容:第一,人人皆有佛性。

禅宗慧能心性论与王阳明心性论之比较作者:蔡鹏悦来源:《学理论·中》2015年第09期摘要:儒家的心性论要旨在于天人合一,而禅宗慧能的心性论则在于顿悟成佛,儒家和禅宗既有不同的特点,又有其相通之处。

二者都是指向对生命的关怀,对生命本体的追求,也同样都是通过对心性论的探讨和体系的建立作为实现其要旨的途径,但禅宗和儒家之间的区别则在于儒家自始至终不忘记对整个人文社会的关怀,也正是基于这一点王阳明在鉴于禅宗心性论来重建儒家心性论的同时仍然坚守作为一个儒者的立场。

关键词:心性;心即佛;心即理;识心见性;致良知中图分类号:B222 ; 文献标志码:A ; 文章编号:1002-2589(2015)26-0013-02禅宗思想的形成与稳定是从慧能时期开始的,其与早期的禅宗不同之处在于慧能提出了顿悟说,直指人心讲求见性成佛,一改早期禅宗传统,慧能认为人心即是佛心,一念顿悟即可成佛。

并且在成佛的行为上,也没有特定的要求,并不是传统禅宗要求的坐禅尽心这样的修行方法,因为在慧能看来,人的一切行为都可以作为成佛的途径。

王阳明认为“心外无理,心外无物”,在他看来,当普遍规范仅仅作为一个外在于个体的抽象性真理而存在时,其是很难真正影响到主体的行为,道德规范不能只作为认识对象而存在的,因为这样就会导致理与主体的二分。

所以王阳明认为只有将普遍的道德规范内化于主体意识之中,理与主体合一才能真正影响到个体行为,个体也才能真正体会到理。

一、即心即佛与心即理1.慧能之“即心即佛”“心”与“性”是《坛经》里一对基本范畴。

首先,就“心”而言,其有真妄之分,即是有“真心”和“妄心”之分,比如“即缘心迷”“自有迷心”等等,这些说的都是“妄心”,慧能认为这种心是有染净有生灭的,并不是本原。

而“心开悟解”、“心即是地”等等,这些心则说的是“真心”,“真心”是清净的事无生灭的,这种心才能够作为本原而存在。

如果是“任心自运”就是“真心”,如果执着一方则是“妄心”。

刘立夫王阳明:心学与禅学,差在毫厘间宋明理学的一个主要任务,就是在精神境界上力图超越佛教。

相对于道家的玄远、佛教的空灵,儒学在“内圣”方面的不足显而易见。

由于理学家们从不同的层面大量吸取佛教禅学的思想资源,使得两家的心性理论日趋接近。

这种思想的接近,宋明理学家们称之为“毫厘之差”。

王阳明的心学由于强调“向内用功”而更具“禅味”,因而经常发生“三家划界”的讨论。

王阳明曾说过:“大抵二氏之学,其妙与圣人只有毫厘之间。

”即儒佛道三家“内圣”的差距很小,极易相混。

王阳明曾有一篇《与陆原静书》,应该是关于儒佛“毫厘之差”最详细的讨论。

一“本来面目”与“良知”王阳明50岁时正式提出“致良知”之说,将“良知”看成是一切学问的根本。

“良知”俗称“良心”,源于孟子,属于天然的、人所固有的道德情感。

这个说法自孟子提出后,一直没有引起重视,直到王阳明才重新赋予新意。

王阳明指出,他的“良知”之说,是“从百死千难中得来”,也是“千古圣圣相传一点滴骨血”,而“致良知”三字,乃“圣门正法眼藏”。

王阳明将良知当成是“心之本体”,甚至与佛教的“本来面目”等量齐观。

《坛经》中载有慧能“不思善不思恶,正与么时,哪个是明上座本来面目”之语,为禅宗经典公案。

但在王阳明看来,禅宗的“本来面目”与圣人的“良知”一样,是人性之光。

而且,禅宗的“明心见性”与圣学的“致良知”在方法上也大略相似:一为“不思善恶”,一为“无将迎,无意必”,二者都达到了“前念不灭,后念不生”的境地。

为什么儒佛还是不同?因为王阳明认为佛教没有伦理责任的承担,出家以求清净,是自私自利的“枯禅”,而儒学的修心以“治国平天下”为终极目标,必有基于实际的事功方能完满。

客观而言,王阳明观点在这里并没有充分的表达。

后来,四句教中提出“无善无恶心之体,知善知恶是良知”,才比较完整。

即是说,本心的纯净无染、不着一物,吸取了佛教“无”的精神境界;而心系天下,承担道义,则保存了儒学固有的“有”的思想传统。