教科版科学六年级《做框架》

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:21

《做框架》教学设计【教学目标】科学概念:1.科学概念:三角形框架具有稳定性,利用三角形框架可以加固框架结构。

2.过程与方法:认识三角形的稳定性在框架结构中的作用。

指导学生设计、制作一个可以支承重物的框架结构。

3.情感、态度价值观:体会小组合作的乐趣与优势,进一步增强学生合作意识。

【教学重点】认识三角形的稳定性在框架结构中的作用。

【教学难点】利用三角形的稳定性,设计制作一个可以支承重物的立体框架。

【教学准备】1.学生实验准备: 橡皮筋、短竹棒、长竹棒、实验记录表。

2.教师实验准备:橡皮筋、短竹棒、长竹棒、正方体框架一个、课件。

【教学过程】一、导入新课。

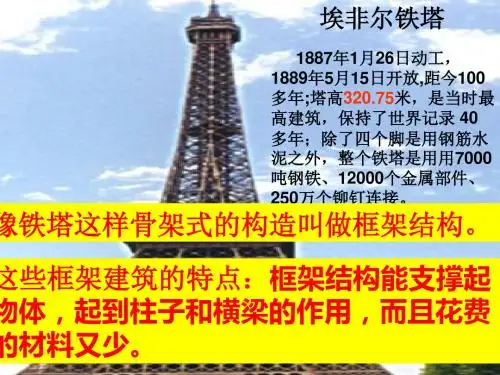

1.首先先请同学们一起来欣赏几幅图片,同学们见过这些建筑物吗?有哪位同学认识这些建筑物吗?(埃菲尔铁塔,广播电视塔,电线塔)同学们的见识真广泛,那么,接下来请同学们思考一个问题,它由哪些形状的框架构成的?(三角形)3.像铁塔这样骨架式的构造我们称之为框架结构。

那么这节课我们就一起来探究框架的特点。

(出示课题)板书课题二、实验探究环节。

(一)制作三角形和四方形1.首先请同学们看一下老师手中的两个框架(出示三角形和四方形框架),同学们想做吗?(想)下面请同学们自己动手做三角形和四方形。

比一比哪个小组做得又快又好?2.学生实验,教师巡视指导。

3.学生展示作品。

4.老师有个问题想问问同学们,我们做的三角形和四方形哪个更牢固?(三角形)5.那么我们有没有办法把这个正方形加固呢?请同学动手做一做?6.哪个小组愿意分享一下你们的实验成果?(加一根木条,变为两个三角形),这个小组的办法真不错。

还有哪个小组有什么补充或者有不一样做法吗?7.我们加这根木条有什么作用呢?(更加稳定)小结:同学们,我们通过刚才的实验知道了三角形框架具有稳定性,我们可以利用三角形这种特点来加固其它的框架结构。

(二)制作正方体框架1.下面请同学们再欣赏一组图片,看一看这些图片有些什么形状呢?(长方体,圆柱体,立体三角形屋顶)2.同学们有没有兴趣也来做一做正方体或者长方体呢?(有)3.下面请同学们看一下实验要求。

教科版小学科学《做框架》教学反思4篇教科版小学科学《做框架》教学反思1《做框架》是一堂培养学生动手能力的'课。

在学生动手实践之前,要求学生能够理解和掌握三角形的稳定性和四边形的不稳定性。

了解增加斜杆能加固立方体框架是本节课的难点,为此我花了一定的时间找了些资料做了点课件,想让课尽量生动些。

“三角形具有稳定性,四边形不稳定”,这一知识点,我通过让学生自己动手将三角形框架与四边形框架推推拉拉,发现这一规律,然后去体验发现“三角形具有稳定性,四边形不稳定”,但对力的作用过程,学生很难理解,针对这一问题,我做了一个模拟实验,将三角形的第三边去掉,引导学生在另外两边的顶端和边上向下施加压力,通过其变形之后怎样恢复原状后引出推力与拉力的作用。

同时为了帮学生理解这一问题,我准备了力的作用图,让学生在自己的理解基础上,再结合力的作用图具体理解。

在此基础上,让学生想办法让四边形框架也变的和三角形框架一样稳定,学生根据生活经验和前面学的知识很自然的想到加斜杆,然后引出斜杆的作用,拉和推的作用,进而引导学生对三角形稳固性的探索。

加固正方体框架,是本节课要完成的一个挑战性任务,可是如何加固呢?这是一个针对问题提出解决方案的过程,学生会根据上一阶段的原理分析,对正方体框架加斜杆,通过加斜杆可以加固正方体框架,那该怎样加呢,我先让学生在草图上先画一下,然后给每组六根斜杆,让他们进行加固正方体比赛,我安排的加固正方体框架的小比赛,充分的激发了学生的兴趣,也充分的锻炼了小组的合作意识、动手、动脑能力。

加固结束后是检验加固成果,加固后正方体框架能承受的书本数量,犹如一声声赞扬激励着学生,教室里洋溢着成功的喜悦。

检验过后,我引导学生交流创作过程中的发现,想法,并引导学生从稳固性,节省材料,实际需要等各个方面进行评价,在相互交流中,在思维的碰撞中,促使学生的思维真正得到升华。

不过本课我在六(1)班试教的时候整个流程比较顺利,针对教师提出的问题,学生的思维比较开放,师生互动的比较衔接,至于加固正方体框架学生更是很快完成,而且承载的力也很大,可以承载36本科学作业本,整节课很顺利的完成;可是在六(2)班上公开课的时候,可能由于两个班级学生的个性差异,上课时学生针对教师提出的各种问题反应都不是特别快,而且针对斜杆的推拉作用时,甚至有许多学生处于似懂非懂的场面,至于后面加固环节学生也很快完成斜杆的放置问题,最多也可以承载27本科学作业本。

六年级科学有关背诵内容1————单元一:《工具和机械》1.定滑轮:固定在一个位置而不移动的滑轮叫(定滑轮),它的作用是能(改变用力的方★要求:①流利熟练地一课一课背诵,家长、组长背一课签一课字;②黑体字打头的只提示向),不能(省力)。

黑体字内容,没有黑体字的全句背诵;③括号中的楷体字希望同学们在读的时候重点看;2.动滑轮:可以随重物一起移动的滑轮叫(动滑轮),它的作用是不能(改变用力的方向),④背诵是为了积累、理解和掌握,希望同学们自觉地理解性背诵,按时完成。

能(省力)。

第一课使用工具3.同一种工具用法不一样,所应用的科学原理也不一样,如:螺丝刀拧螺丝钉运用了(轮1.不同的工具有不同的(用途),不同的工具有不同的(科学道理)。

轴)的工作原理;螺丝刀撬头盖,运用了(杠杆)的工作原理。

2.机械:机械是能使我们(省力)或(方便)装置。

螺丝刀、钉锤、剪子这些机械构造很简第六课滑轮组单,又叫(简单机械)滑轮组:把(动滑轮)和(定滑轮)组合在一起使用,就构成了(滑轮组),它的作用是既第二课杠杆的科学能(省力),又能(改变用力的方向)。

滑轮组的组数越多,就越(省力)。

1.杠杆:像撬棍这样的简单机械叫(杠杆)。

杠杆有(三)个点,支撑着杠杆,使杠杆能围第七课斜面的作用绕着转动的位置叫(支点),在杠杆上用力的位置叫(用力点),杠杆克服阻力的位置叫(阻1.斜面:像搭在汽车车厢上的木板那样的简单机械,叫(斜面)。

力点)。

2.斜面省力大小和什么有关:斜面能(省力),省力的大小和(坡度)有关:坡度越小,2.杠杆能否省力,主要看:(用力点到支点)的距离和(阻力点到支点)的距离。

斜面越(省力),坡度越大,斜面越(不省力)。

3.省力杠杆:(支点到用力点)的距离大于(支点到阻力点)的距离。

3.斜面机械:大桥的引桥、螺丝钉、楼梯、斧刃、盘山公路费力杠杆:(支点到用力点)的距离小于(支点到阻力点)的距离。

4.有些工具是几种简单机械的组合,如:剪刀是(杠杆)和(斜面)的组合。

第五课《做框架》【整体设计】《做框架》一课是科学六上第二单元《形状与结构》的第五课。

本课主要通过动手制作、实验活动,使学生认识和发现三角形框架是最稳定的结构,利用三角形的稳定性可以加固正方体框架。

本课的教学思路如下:1、初步认识框架。

通过三角形板与三角形框架的比较及四边形框架的认识,让学生知道什么是框架。

2、制作简单框架。

通过制作三角形、四边形框架及加固四边形框架,认识到三角形框架是一种稳定的框架,利用三角形的稳定性可以加固四边形框架。

3、制作正方体框架。

先让学生认识到一个个简单框架可以组合成复杂的框架。

正方体框架就是由许多个四边形框架组成的。

然后让学生动手制作框架。

4、加固正方体框架。

学生动手加固正方体框架,在活动过程中进一步认识框架结构的特点,掌握加固框架的技能。

5、进一步认识框架。

通过对生活中一些物品及建筑物的认识,知道这些物品或建筑物都是框架结构的。

同时认识到框架结构的其他特点。

本课的教学力求体现出如下特点:1、注重学生的动手制作。

本课是做框架,制作简单框架,加固四边形框架,制作正方体框架,加固正方体框架,通过这些活动不仅能有效培养学生的制作技能,业能让学生在动手做中逐步建构科学概念。

2、注重学生的思维发展。

本课不仅强调学生动手做,但更强调思维发展,思考怎样做,为什么这样做。

让学习活动有别于一般的制作课,进一步体现出科学课的特点。

3、体现概念建构的特点。

在教学中,让学生经历从简单框架到复杂框架的认知过程,经历从框架模型回归到生活实际的过程,概念逐步的建构形成。

4、体现“设计与技术”的特点。

本课是“设计与技术”课的典型,既有设计的要求,又有制作的任务。

因此教学中尽可能的让学生经历知识和经验的综合、设计方案的初定、预期目标的估计、工具手段的选择、方案之间的比较、最终方案的确定、操作制造的实践、评价总结的交流等过程。

【教学目标】科学概念:1.科学概念:三角形框架具有稳定性,利用三角形框架可以加固框架结构。

浅谈民歌传承的教育作用1. 引言1.1 民歌的定义民歌是指流传于民间的歌曲,是人民群众创造的具有浓厚地方特色和民族风情的歌曲形式。

它源自于人们生活、劳动和情感的需要,反映了民间的生活、思想和情感。

民歌具有口头传承、简单易学、情感真挚的特点,通常采用朴实的语言描绘人们的生活和感情。

民歌的传承是指将这些具有民间特色的歌曲世代相传,使其在社会中得以延续和发展。

通过民歌的传承,人们可以感受到历史的厚重和文化的传统,从中汲取养分,丰富自己的精神世界。

民歌的传承不仅是对历史文化的传承,更是对民族精神的传承,是一个民族文化自信和发展的重要环节。

保护和传承民歌是我们每个人的责任,也是对我们民族文化的珍视和传承。

1.2 民歌传承的重要性民歌传承是一种珍贵的文化遗产,它承载着民族的历史、传统和思想。

通过传承民歌,可以让后人了解祖先的生活方式、心情和价值观,从而加深对文化传统的认识和理解。

民歌传承也是一种文化自信的表现,体现了一个民族对自身文化的自信和自豪感。

通过传唱民歌,民众可以感受到民族文化的魅力和独特性,从而增强自己的文化认同感和自豪感。

民歌传承还可以促进各民族之间的文化交流和互动。

不同民族的民歌各具特色,通过交流学习,可以增进各民族之间的了解和友谊,促进文化多样性的发展。

民歌传承也可以激发青少年对传统文化的兴趣,培养他们的审美情趣和文化修养,助力他们的全面发展和性格塑造。

民歌传承在教育中具有重要的意义和作用,值得我们重视和传承。

2. 正文2.1 提升民众文化素养民歌也是民族精神和文化传统的载体,通过传承民歌,可以让人们更加了解自己的历史和文化传统,增强对民族的认同感和自豪感。

在教育中,通过学习民歌,可以帮助学生建立正确的文化认知和文化自信,培养他们对自己民族文化的热爱和尊重,提升他们的文化自觉性和文化认同感。

民歌传承还可以促进不同文化之间的交流和理解,帮助人们更加包容和接纳不同的文化传统和价值观念,促进民族之间的和谐发展。

六年级上册《科学学生活动手册》参考答案(以下答案均为课堂达标答案)第一单元工具和机械第一课:使用工具1.1,简单机械1.2,可以固定物品铁钉没有螺纹螺丝有螺纹1.3,注意安全和选择合适的工具2.1D 2,2A B3选择十字螺丝刀一字螺丝刀钳子也可以第二课:杠杆的科学1,1 错 1.2错 1.3对2.1C 2.2B3分析原因:刀根离支点近刀尖离支点远第三课:杠杆类工具研究1.1 D 1.2C2 方案1 加重秤砣的质量方案2移动提绳的位置第四课:轮轴的秘密1.1 省力轮到支点的距离比轴到支点距离长(用力点到支点距离比阻力点到支点距离远)1.1长用力点到支点距离比阻力点到支点距离远2.1对 2.2对3.3对3. 用力点到支点距离比阻力点到支点距离远第五课:定滑轮和动滑轮1.1 错 1.2错2.1D 2.2B第六课:滑轮组1.1塔式吊机里面有很多的动滑轮,它们和动滑轮构成滑轮组1.2测力计提起一个钩码时动滑轮也一起被提起(动滑轮有重量),而钩码增加了还是一个动滑轮,所以比较明显。

2可以设计用动滑轮第七课:斜面的作用1.1A 1.2C2斜面越平坦越省力但费距离斜面越陡越费力但省距离:自行车上的简单机械1.1A 1.2B2 车轮链盘方向盘刹车杆脚踏板第二单元形状与结构第一课:抵抗弯曲1.1 增加宽度增加厚度改变材料1.2 一个2.1B 2.2D3 四方形或者圆形柱子有立着有横着增加抗弯曲能力第二课:形状与抗弯曲能力1.1B 1.2B2抗弯曲能力是材料本身的性质,不会变第三课:拱形的力量1.1B 1.2 D2略第四课:找拱形1.1 B 1.2 C2 它们都很强的抗弯曲能力第五课:做框架1.1少一根横拉的绳子,承受拉力2.1 三角形最稳定梯形次四边形最不稳定第六课:建高塔1.1 轻重小大1.2 重稳定性1.3 差塑料瓶没有镂空框架结构是镂空的1.4加水瓶口朝上2 两个在下面一个在上面并且下面瓶子装水第七课:桥的形状和结构1.1 B,D 1.2A,B,C 1.3 A第八课:用纸造一座桥1.1 A,B 1.2B.C,D第三单元能量第一课:电和磁1.1磁场1.2稍稍偏转大幅度偏转2 做电磁铁第二课:电磁铁1.1D 1.2 B2.不同点是电磁铁可以有磁可以无磁,可以改变南北极第三课:电磁铁的磁力一1.1缠绕圈数缠绕圈数越多磁力越强1.2电池数量缠绕圈数电池电量2.1B 2.2A B C3略第四课:电磁铁的磁力二1.1A C 1.2 D2、略第五课:神奇的小电动机1.1A B 1.2B C2 、与电流方向有关。

第一单元工具与机械第一课使用工具1.不同的工具有不同的(用途),不同的工具有不同的(科学道理)。

2.机械:机械是能使我们(省力)或(方便)的装置。

像螺丝刀、钉锤、剪刀这些构造很简单的机械,又叫(简单机械)。

第二课杠杆的科学1.杠杆:像撬棍这样的简单机械叫(杠杆)。

杠杆有(3)个点。

支撑这杠杆,使杠杆能围绕着转动的位置叫(支点);在杠杆上用力的位置叫(用力点);杠杆克服阻力的位置叫(阻力点)。

2.省力杠杆:用力点到支点的距离(大于)阻力点到支点的距离。

费力杠杆:用力点到支点的距离(小于)阻力点到支点的距离。

不省力也不费力杠杆:用力点到支点的距离(等于)阻力点到支点的距离。

第三课杠杆类工具的研究1.省力杠杆:开瓶器、核桃钳、羊角钉锤、老虎钳…费力杠杆:火钳、镊子、筷子、裁缝剪刀、钓鱼竿…不省力也不费力杠杆:天平、订书机、跷跷板…第四课轮轴的秘密1.轮轴:像水龙头这样,(轮)和(轴)固定在一起转动的机械,叫(轮轴)。

轮轴在轮上用力时(省力),在轴上用力时(费力)。

当轴一样大时,轮越大越(省力)。

2.轮轴机械:门把手、自来水龙头、汽车方向盘、自行车把手、扳手…第五课定滑轮和动滑轮1.定滑轮:固定在一个位置而不移动的滑轮叫(定滑轮),它的作用是能(改变力的方向),但不能(省力)。

2.动滑轮:可以随重物一起移动的滑轮叫(动滑轮),它的作用是能(省力),但不能(改变力的方向)。

3.同一种工具,用法不一样,所应用的科学原理也不一样,如:螺丝刀拧螺丝钉运用了(轮轴)的工作原理;螺丝刀撬罐头盖,运用了(杠杆)的工作原理。

第六课滑轮组1.滑轮组:把(动滑轮)和(定滑轮)组合在一起使用,就构成了(滑轮组),它的作用是机能(省力),又能(改变力的方向)。

滑轮的组数越多,就越(省力)。

第七课斜面的作用1.斜面:像搭在汽车车厢上的木板那样的简单机械,叫(斜面)。

2.斜面能(省力),省力大小和(坡度)有关;坡度越小,斜面越(省力),坡度越大,斜面越(不省力)。

教科版科学六年级上册知识点第一单元《工具和机械》第一课使用工具1、我们平时使用的工具有开瓶器、钳子、剪刀、羊角锤、镊子等。

2、要起下钉在木板上的螺丝钉,需选用螺丝刀,要起下铁钉,需选用羊角锤,要打开啤酒瓶盖,需选用开瓶器……,所以说,不同的工具有不同的用途,不同的工具有不同的科学道理。

3、机械是能使我们省力或方便的装置。

像螺丝刀、剪子、钉锤、镊子、开瓶器等构造很简单,又叫做简单机械。

1、像撬棍这样的简单机械叫做杠杆。

支撑着杠杆,使杠杆能围绕着转动的位置叫支点;在杠杆上用力的位置叫用力点;杠杆克服阻力的位置叫阻力点。

2、杠杆省力费力规律是:①用力点距支点远,阻力点距支点近,是省力杠杆;②用力点距支点近,阻力点距支点远,是费力杠杆;③用力点距支点的距离等于阻力点距支点的距离,是不省力也不费力的杠杆。

3、在用杠杆尺做实验时,我们能够发现:左右两边在挂钩码时,两边只要“重物的重量×重物到支点的距离”相等,杠杆尺就平衡。

第三课杠杆类工具的研究1、不同杠杆的用力点、支点、阻力点的位置不同,同一个杠杆,因为使用方法的不同,它的三个点位置也会发生变化。

2、杠杆能够分为省力杠杆、费力杠杆、不省力也不费力杠杆。

3、生活中的省力杠杆工具有:撬棍、钢丝钳、剥线钳、果树剪、剪子、开瓶器、核桃夹、等;费力杠杆有:镊子、夹子、煤球夹、筷子、钓鱼竿等;不省力也不费力杠杆有:跷跷板、订书机等。

4、为什么说“秤砣虽小,能压千斤”?答:因为根据杠杆原理,用力点距支点的距离越远越省力,提绳(支点)距秤钩的重力点的距离很短,秤砣(用力点)距提绳的距离很远,所以能够称量很大的重量。

简解:因为它利用了杠杆省力的原理。

5、为什么有些杠杆类工具设计成费力的呢?答:我们使用工具的目的是完成一些用手工不易做的事情,省力仅仅工具的一个方面,工具还有带来方便的作用,像筷子(延长了我们的手臂)、镊子(镊住较小的、不方便用手拿的物体)、火炉钳子、煤球夹(夹燃烧的碳球)等,所以,使用工具不一定全是省力的。

教科版小学六年级科学上册第二单元形状与结构《做框架》教学设计【教材分析】《做框架》是教科版小学科学六年级上册第二单元《形状与结构》的第5课内容。

在前面几课中学生已经认识了形状与抗弯曲能力的关系,在此基础上学习框架结构给学生打开了一扇认识形状结构的窗口。

本课主要安排了两个教学内容:第一,做简单框架。

通过制作三角形和四边形这两个最简单最基本的框架,认识三角形框架具有稳定性,四边形框架不稳定,进一步研究用加斜杆的方式加固。

第二,做一个坚固的正方体框架。

引导学生在制作和加固的活动中进一步认识框架结构的特点,掌握加固的技巧。

【学情分析】六年级的学生经过3年的科学学习,已具备一定的科学素养,掌握了一些基础的探究方法,但却缺乏自主发现问题、解决问题的能力,非常需要教师的适时引导和启发。

对于本课教学的内容,学生是既熟悉又陌生的:他们在生活中经常能看到铁塔等框架结构的建筑物,却很少有同学进行过全面的观察和分析;他们在游戏中时常会进行橡皮筋扎小棒的操作,但缺乏方法、效率低下;他们在五年级的数学课上就已经学过“三角形具有稳定性”的知识,但当面对“为什么三角形具有稳定性”的问题没有一个孩子能清晰地表述……因此完成本课的探究任务对学生来说非常感兴趣,也具有一定的挑战。

【整体设计思路】这是一节小学科学课中的“设计制作”课,我把教学目标定位为“动手动脑学科学”,让学生在动手操作中亲历探究,不仅培养学生的动手能力更是培养学生的科学思维能力。

首先以图片导入本课,让学生直观地认识框架结构,并切入对做框架的研究,具体围绕2大板块展开:一、研究简单的平面框架。

引导学生动手制作三角形框架和四边形框架,感受简单框架受力时的情况,在感受和交流的基础上借助教具巧妙地认识三角形具有稳定性,从而引导学生来研究怎样把不稳定的四边形框架加固,发现斜杆发挥的“推”和“拉”的作用。

二、研究立方体框架。

在研究简单平面框架的基础上引申到立体图形的研究活动,以“讨论思考、设计方案——动手制作——承重测试——分析优缺点”为主线,不断改进方案,在设计和制作中凸显思维的培养,更显科学味。

做框架【教学目标】科学概念:1.认识三角形框架具有稳定性,利用三角形框架可以加固框架结构。

2.理解作用在框架结构上的力所产生的效果。

了解斜杆的“推”和“拉”的作用。

过程与方法:1.用三角形框架来加固框架结构。

2.设计制作一个可以支撑重物的框架结构。

情感态度价值观:体验动脑动手合作框架的必要,获得成功的喜悦。

【教学准备】教师:教学课件,三角形、长方形、立方体的框架、书(字典)若干学生:橡皮筋(30根)、筷子(15短4长)。

【教学过程】一、导入新课前面我们主要研究了增强纸梁的抗弯曲能力的方法,有:增加宽度和厚度,改变形状等,今天我们将从结构的角度来研究物体的抗弯曲能力——稳定性。

今天老师给大家带来了一些图片,请仔细观察这些图片,看看它们在结构上有什么共同的地方?请看大屏幕:师:就像刚才同学们所说的那样,像这样骨架式的构造叫做框架结构。

(板书:框架)师:那么,这些建筑物为什么要做成框架结构的呢?这其中蕴藏着什么奥秘呢?今天我们也来做个框架研究其中的奥秘。

(完善板书)二、研究简单框架。

1.请大家仔细观察这些框架结构,大多是什么形状?最小的格子又是什么形状的?师:对,框架结构中,三角形和四边形框架是最基本的框架。

(教师板书:三角形框架四边形框架)为什么大都做成三角形和四边形呢?框架式结构牢固吗?2.认识三角形框架和四边形框架的特点。

下面我们就利用橡皮筋和筷子来扎一个简单的三角形框架和长方形框架,对比一下。

老师准备的筷子又长又短,看好,我们先用短的小棒,做一个三角形框架和一个四边形框架。

老师这里有一个快速扎好框架的小秘诀,想不想知道?(想)那你可要仔细听好了!老师演示:先将皮筋双起来,然后套在一根筷子上,绕过另一根再挂在那根的头上,然后左右交替缠绕,但不能缠的太紧。

在扎完后老师有一个小小要求,你们可以轻轻地按一按,推一推,来比一比它们的稳定性,看看你有什么发现?注意一定要分工合作,比比哪个小组完成的又快又好。

2024年教科版科学六年级《做框架》课件一、教学内容本节课选自2024年教科版科学六年级上册第三单元《结构与稳定性》中的第五节《做框架》。

教学内容主要包括:了解框架结构的特点与分类;掌握框架结构的稳定性原理;学会制作简单的框架结构模型。

二、教学目标1. 知识与技能:学生能够理解框架结构的基本特点,掌握提高框架稳定性的方法,制作出稳定的框架结构模型。

2. 过程与方法:通过实践操作,培养学生动手能力、观察分析能力和团队协作能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对科学技术的兴趣,培养学生的创新精神和实践能力。

三、教学难点与重点教学难点:框架结构的稳定性原理。

教学重点:制作框架结构模型,提高框架稳定性。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、框架结构模型、直尺、三角板、剪刀、胶带等。

2. 学具:每组一套框架结构材料、直尺、三角板、剪刀、胶带等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体课件展示不同类型的框架结构,如桥梁、房屋、家具等,引导学生观察并思考这些框架结构的特点。

2. 知识讲解(10分钟)介绍框架结构的基本特点、分类及稳定性原理。

3. 例题讲解(5分钟)以一个简单的框架结构为例,讲解如何提高其稳定性。

4. 制作框架结构模型(10分钟)学生分组,按照要求制作框架结构模型,教师巡回指导。

5. 随堂练习(5分钟)学生完成一份关于框架结构稳定性的练习题,巩固所学知识。

6. 展示与评价(10分钟)学生展示制作的框架结构模型,师生共同评价其稳定性。

六、板书设计1. 框架结构的基本特点2. 框架结构的分类3. 框架结构的稳定性原理4. 提高框架稳定性的方法七、作业设计1. 作业题目:设计一个具有稳定性的框架结构。

答案:学生需根据所学知识,设计一个稳定的框架结构,并绘制出结构图。

2. 作业要求:结构图清晰,稳定性原理明确。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生利用课余时间,寻找身边的框架结构,分析其稳定性原理,并尝试进行改进设计。

教科版六年级上册科学知识点整理单元一:《工具和机械》★要求:①流畅娴熟地一课一课背诵,家长、组长背一课签一课字。

② 黑体字打头的只提示黑体字内容,没有黑体字的全句背诵。

③括号中的楷体字希望同学们在读的时候要点看。

④ 背诵是为了累积、理解和掌握,希望同学们自觉低理解性背诵,准时达成。

第一课使用工具1.不同的工拥有不同的(用途),不同的工拥有不同的(科学道理)。

2.机械:机械是能使我们(省力)或(方便)的装置。

像螺丝刀、钉锤、剪刀这些结构很简单的机械,又叫(简单机械)。

第二课杠杆的科学1.杠杆:像撬棍这样的简单机械叫(杠杆)。

杠杆有( 3)个点。

支撑这杠杆,使杠杆能环绕着转动的地点叫(支点);在杠杆上使劲的地点叫(使劲点);杠杆战胜阻力的地点叫(阻力点)。

2.杠杆可否省力,主要看:(使劲点到支点)的距离和(阻力点到支点)的距离。

3.省力杠杆:使劲点到支点的距离(大于)阻力点到支点的距离。

费劲杠杆:使劲点到支点的距离(小于)阻力点到支点的距离。

不省力也不费劲杠杆:使劲点到支点的距离(等于)阻力点到支点的距离。

第三课杠杆类工具的研究1.杠杆举例:省力杠杆:开瓶器、核桃钳、羊角钉锤、裁纸刀、老虎钳费劲杠杆:火钳、镊子、筷子、裁缝剪刀、垂钓竿不省力也不费劲杠杆:天平、订书机、跷跷板第四课轮轴的奥密1.轮轴:像水龙头这样,(轮)和(轴)固定在一同转动的机械,叫(轮轴)。

轮轴在轮上使劲时(省力),在轴上使劲时(费劲)。

当轴相同大时,轮越大越(省力)。

2.轮轴机械:门把手、自来水龙头、汽车方向盘、自行车把手、扳手3.实验:螺丝刀刀柄粗细的奥密我的猜想:螺丝刀刀柄粗,省力;刀柄细费劲。

研究的资料: 2 把刀柄粗细不同的螺丝刀, 2 枚螺丝钉、 1 块木板研究的方法:(1)分别用刀柄粗细不同的 2 把螺丝刀把 2 枚螺丝刀拧进木板中;(2)比较 2 把螺丝刀所使劲的大小。

研究的结论:螺丝刀刀柄粗,省力;刀柄细费劲。

第五课定滑轮和动滑轮 1. 定滑轮:固定在一个地点而不挪动的滑轮叫(定滑轮),它的作用是能(改变力的方向),但不可以(省力)。