案例_英国伦敦码头区讲义改造案例研究@都市

- 格式:ppt

- 大小:727.00 KB

- 文档页数:15

伦敦道克兰城市更新实践19世纪的伦敦道克兰地区到处是一片生机勃勃的景象,然而从1960年代起,道克兰地区开始逐渐衰落,由此引发了一系列的经济与社会问题。

为消除这种衰落现象,该地区于1980年代初成立了伦敦道克兰开发公司,该公司于1998年完成其使命,使道克兰恢复了昔日的繁荣景象。

公司从建立到退出,17年来相关措施的实施正是英国20年关于城市更新政策变化的一个缩影。

如今中国的有些城市也正面临着诸如道克兰地区所呈现出的从繁荣—衰退—再到繁荣的这样一个发展历程,因此对伦敦道克兰城市更新的研究将对中国的城市更新具有借鉴和指导意义。

一 伦敦道克兰城市更新的历程19世纪的道克兰地区曾经是世界上最为繁忙、最为重要的港口之一。

该地区享有一种以传统港口活动(包括船舶修理,食物加工,抵押和分配)的发展与繁荣为基础的独特的经济生活方式。

工业发展依赖烟草、木材和毛皮等进口原材料。

1930年代中期,道克兰的发展达到了顶峰,每年买卖货物3500万吨,约有10万人从事与港口相关的工作,其中3万人直接受雇于港口。

此后,由于港口工作需要大量复杂的技术、贸易和管理人才,而道克兰不能予以满足,港口开始从辉煌走向衰落。

1960—1970年代,道克兰的衰落开始加剧,如落后的交通通达度、被严重破坏的环境、大量人口失业、住房条件恶劣、基础设施落后。

这一切都表明道克兰城市更新的任务是非常艰巨的。

从1960年代以后,人们开始关注港口未来的发展,关注港口的关闭对道克兰地区未来社会和经济发展的影响。

但人们对于如何解决这些问题一直未能达成一致意见。

1960—1970年代,人们开始研究、探讨有关道克兰的未来。

但提出来的相关计划与建议都没能提供具体贯彻的策略。

由于当地权力机关及其他部门没有赢得公众的同意,而且对普遍的市场环境考虑不周,因此他们提出的计划不具有现实意义。

特别是在1970年代,道克兰的衰退导致企业关门停业、缺乏投资,衰退开始加剧。

政府于1977年7月出台的白皮书,显示内城问题越来越受到政府的关注,但长期看来,由于缺乏财政资金,一些有利于城市更新的重大项目实施起来较为困难。

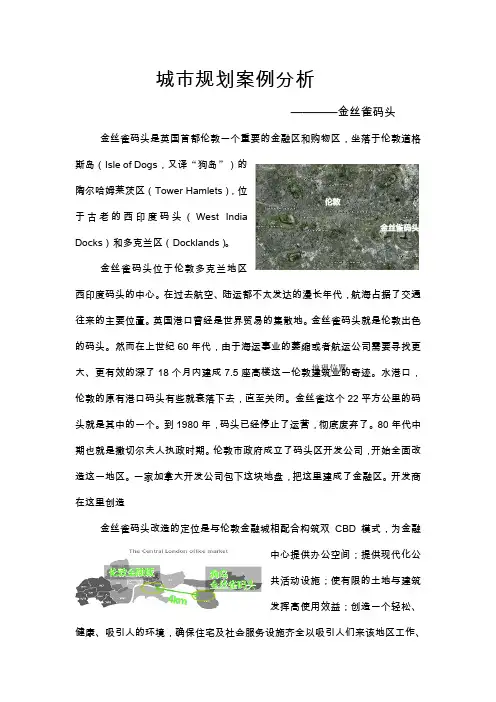

伦敦金丝雀码头——城市设计之街区复兴案例一零建筑二班100336钱家文一、地理位置与地区资源金丝雀码头位于伦敦Dockland码头区的道格斯岛。

Dockland码头区位于东伦敦泰晤士河下游,整体呈带状沿河由西向东伸展。

狗岛的地形比较特殊,泰晤士河在此由北向南U型转弯,使其成为东、西、南三面环水的半岛。

位于其中心偏北的金丝雀码头在东、西两侧与泰晤士河直接相接。

因此它的水资源十分丰富,不仅用地内部有原码头的水面,东.西侧还有河水环绕。

在28.7hm²的总用地面积中,水面达10.12hm²,还有10.12hm²沿河用地。

二、码头区的历史与发展金丝雀码头拥有悠久的历史和辉煌的过去。

码头在英国人心目中具有浓重的历史感和认同感,生气教勃的码头区氛围是Dockland地区独特的历史文化要素。

在过去航空、陆运都不太发达的漫长年代,航海占据了交通往来的主要位置。

位于当时世界贸易集散地伦敦的金丝雀码头,水面上是大大小小的轮船在装卸,岸上则是车水马龙,机器声轰鸣鼎沸。

同时,港口的大量建设也带动了周边商业区、工业区乃至整个伦敦城市的发展,码头区成为组织港口活动的中心轴。

然而从上世纪60年代开始,由于大航运公司需要寻找更大、更有效的深水港口,老式码头也不适应新型的以集装箱为基础的交通运输方式,加上随着城市的现代化发展,码头区与伦敦中心市区的交通体系出现了分离,导致该地区走向衰落。

伦敦城市与码头区的历史演变1805年的伦敦港口1845年的伦敦港口1900年的伦敦港口昔日伦敦港口的繁荣战后伦敦港口的衰败三、功能分区进入上世纪80年代,因为码头区本身的经济发展需要,英国人开始关注码头区未来的发展。

伦敦码头区开发有限公司历时17年对近似废弃的旧码头区进行了成功的更新改建,其中金丝雀码头是金融、商业、商务区,作为整个地区的中心。

周边多为住宅区以解决伦敦不断增长的住房压力。

五、历史轴线金丝雀码头不仅拥有码头区的历史资源,而且位于伦敦城市发展的空间轴线上,这条空间轴线一端是伦敦塔桥,代表了伦敦的悠久历史,另一端是北格林威治的千禧穹庐,代表伦敦城市的新生。

城市有机更新案例城市有机更新是指在城市发展过程中,通过对旧城区的改造和再利用,使其逐渐恢复活力并与周围环境相协调的发展模式。

下面列举了十个城市有机更新的案例。

1. 伦敦金丝雀码头(Canary Wharf)项目:伦敦金丝雀码头曾是一个废弃的港口区,经过有机更新后,成为了一个现代化的商业金融区,拥有高楼大厦、购物中心、文化设施等,成为了伦敦的新地标。

2. 巴黎勒芒区(Le Marais)项目:巴黎勒芒区是一个历史悠久的地区,经过有机更新,保留了原有的历史建筑和街道布局,同时引入了新的商业和文化设施,使其成为了一个繁华的时尚区。

3. 纽约高线公园(High Line Park)项目:纽约高线公园是一个废弃的高架铁路,经过有机更新后,被改造成了一个城市公园,成为了市民休闲娱乐的热门去处。

4. 上海外滩(The Bund)项目:上海外滩是一个具有历史意义的滨江区域,经过有机更新,保留了原有的历史建筑风貌,并引入了新的商业和文化设施,成为了上海的标志性景点。

5. 柏林普伦茨劳贝格区(Prenzlauer Berg)项目:柏林普伦茨劳贝格区是一个曾经的工业区,经过有机更新,保留了原有的工业建筑,并改造成了一个艺术区,吸引了众多艺术家和创意人才。

6. 东京涩谷区(Shibuya)项目:东京涩谷区是一个繁华的商业区,经过有机更新,改造成了一个现代化的购物和娱乐中心,成为了东京的时尚潮流中心。

7. 芝加哥密歇根大道(Michigan Avenue)项目:芝加哥密歇根大道是一个历史悠久的购物街区,经过有机更新,保留了原有的历史建筑,并引入了新的商业设施,成为了芝加哥的商业中心。

8. 华盛顿特区西南区(Southwest Waterfront)项目:华盛顿特区西南区是一个废弃的港口区,经过有机更新,改造成了一个现代化的滨水区,拥有酒店、商业设施、公共广场等,成为了华盛顿的新地标。

9. 温哥华雅芳区(Yaletown)项目:温哥华雅芳区是一个曾经的工业区,经过有机更新,保留了原有的工业建筑并改造成了一个现代化的住宅区,成为了温哥华的时尚居住区。

伦敦道克兰码头旧工业区的更新实践伦敦道克兰城市更新实践19世纪的伦敦道克兰地区到处是一片生机勃勃的景象,然而从1960年代起,道克兰地区开始逐渐衰落,由此引发了一系列的经济与社会问题。

为消除这种衰落现象,该地区于1980年代初成立了伦敦道克兰开发公司,该公司于1998年完成其使命,使道克兰恢复了昔日的繁荣景象。

公司从建立到退出,17年来相关措施的实施正是英国20年关于城市更新政策变化的一个缩影。

如今中国的有些城市也正面临着诸如道克兰地区所呈现出的从繁荣―衰退―再到繁荣的这样一个发展历程,因此对伦敦道克兰城市更新的研究将对中国的城市更新具有借鉴和指导意义。

一伦敦道克兰城市更新的历程19世纪的道克兰地区曾经是世界上最为繁忙、最为重要的港口之一。

该地区享有一种以传统港口活动(包括船舶修理,食物加工,抵押和分配)的发展与繁荣为基础的独特的经济生活方式。

工业发展依赖烟草、木材和毛皮等进口原材料。

1930年代中期,道克兰的发展达到了顶峰,每年买卖货物3500万吨,约有10万人从事与港口相关的工作,其中3万人直接受雇于港口。

此后,由于港口工作需要大量复杂的技术、贸易和管理人才,而道克兰不能予以满足,港口开始从辉煌走向衰落。

1960―1970年代,道克兰的衰败已经开始激化,例如滞后的交通通达度、被严重破坏的环境、大量人口失业、住房条件严酷、基础设施滞后。

这一切都说明道克兰城市更新的任务就是非常繁重的。

从1960年代以后,人们已经开始高度关注港口未来的发展,高度关注港口的停用对道克兰地区未来社会和经济的影响。

但人们对于如何化解这些问题一直没能达成一致一致意见。

1960―1970年代,人们已经开始研究、深入探讨有关道克兰的未来。

但明确提出去的有关计划与建议都未能提供更多具体内容贯彻落实的策略。

由于当地权力机关及其他部门没获得公众的同意,而且对广泛的市场环境考虑不周,因此他们明确提出的计划不具备现实意义。

特别是在1970年代,道克兰的复苏引致企业关门歇业、缺少投资,复苏已经开始激化。

伦敦金丝雀码头——城市设计之街区复兴案例一零建筑二班100336钱家文一、地理位置与地区资源金丝雀码头位于伦敦Dockland码头区的道格斯岛。

Dockland码头区位于东伦敦泰晤士河下游,整体呈带状沿河由西向东伸展。

狗岛的地形比较特殊,泰晤士河在此由北向南U型转弯,使其成为东、西、南三面环水的半岛。

位于其中心偏北的金丝雀码头在东、西两侧与泰晤士河直接相接。

因此它的水资源十分丰富,不仅用地内部有原码头的水面,东.西侧还有河水环绕。

在28.7hm²的总用地面积中,水面达10.12hm²,还有10.12hm²沿河用地。

二、码头区的历史与发展金丝雀码头拥有悠久的历史和辉煌的过去。

码头在英国人心目中具有浓重的历史感和认同感,生气教勃的码头区氛围是Dockland地区独特的历史文化要素。

在过去航空、陆运都不太发达的漫长年代,航海占据了交通往来的主要位置。

位于当时世界贸易集散地伦敦的金丝雀码头,水面上是大大小小的轮船在装卸,岸上则是车水马龙,机器声轰鸣鼎沸。

同时,港口的大量建设也带动了周边商业区、工业区乃至整个伦敦城市的发展,码头区成为组织港口活动的中心轴。

然而从上世纪60年代开始,由于大航运公司需要寻找更大、更有效的深水港口,老式码头也不适应新型的以集装箱为基础的交通运输方式,加上随着城市的现代化发展,码头区与伦敦中心市区的交通体系出现了分离,导致该地区走向衰落。

伦敦城市与码头区的历史演变1805年的伦敦港口1845年的伦敦港口1900年的伦敦港口昔日伦敦港口的繁荣战后伦敦港口的衰败三、功能分区进入上世纪80年代,因为码头区本身的经济发展需要,英国人开始关注码头区未来的发展。

伦敦码头区开发有限公司历时17年对近似废弃的旧码头区进行了成功的更新改建,其中金丝雀码头是金融、商业、商务区,作为整个地区的中心。

周边多为住宅区以解决伦敦不断增长的住房压力。

五、历史轴线金丝雀码头不仅拥有码头区的历史资源,而且位于伦敦城市发展的空间轴线上,这条空间轴线一端是伦敦塔桥,代表了伦敦的悠久历史,另一端是北格林威治的千禧穹庐,代表伦敦城市的新生。

城市规划案例分析————金丝雀码头 金丝雀码头是英国首都伦敦一个重要的金融区和购物区,坐落于伦敦道格斯岛(Isle of Dogs ,又译“狗岛”)的陶尔哈姆莱茨区(Tower Hamlets ),位于古老的西印度码头(West IndiaDocks )和多克兰区(Docklands )。

金丝雀码头位于伦敦多克兰地区西印度码头的中心。

在过去航空、陆运都不太发达的漫长年代,航海占据了交通往来的主要位置。

英国港口曾经是世界贸易的集散地。

金丝雀码头就是伦敦出色的码头。

然而在上世纪60年代,由于海运事业的萎缩或者航运公司需要寻找更大、更有效的深了18个月内建成7.5座高楼这一伦敦建筑业的奇迹。

水港口,伦敦的原有港口码头有些就衰落下去,直至关闭。

金丝雀这个22平方公里的码头就是其中的一个。

到1980年,码头已经停止了运营,彻底废弃了。

80年代中期也就是撒切尔夫人执政时期。

伦敦市政府成立了码头区开发公司,开始全面改造这一地区。

一家加拿大开发公司包下这块地盘,把这里建成了金融区。

开发商在这里创造金丝雀码头改造的定位是与伦敦金融城相配合构筑双CBD 模式,为金融中心提供办公空间;提供现代化公共活动设施;使有限的土地与建筑发挥高使用效益;创造一个轻松、健康、吸引人的环境,确保住宅及社会服务设施齐全以吸引人们来该地区工作、地理位置居住和参观游览。

由于伦顿金融城空间有限,为保持伦敦城世界金融中心的地位,在码头区建立大型的新区,可满足现代商务发展的空间需求,建设新的基础设施,土地更便宜且大多数是空旷的,不受历史风貌保护规定的“制约”,使其具有更大的吸引力。

伦敦多CBD模式较好地解决了发展和保护之间的矛盾,确保伦敦商务面积扩大的同时伦敦城中心区内独特的历史风貌不受破坏,注重两者的功能地位互补效应的发挥。

大量金融和商业服务机构对写字楼面积和品质的需求不断增大,媒体、电信和IT业的大扩张也进一步刺激了对写字楼的需求。

在金丝雀码头众多的摩天大楼中,许多银行的总部、分部和商业巨头的总公司——汇丰银行、花旗银行、巴克莱银行以及英格兰银行、渣打银行、罗斯恰尔兹贴现公司、摩根大通,以及每日电讯、独立报、路透社和镜报等就在这里落户,仅员工就有8万之众。

工业遗产城市更新典型案例一、德国鲁尔区。

1. 背景。

德国鲁尔区曾经是欧洲最大的工业区,以煤炭和钢铁产业闻名。

但是随着资源的枯竭和全球产业结构的调整,这里的传统工业走向衰落,城市面临着经济衰退、环境污染、人口流失等一大堆头疼的问题。

2. 更新措施。

产业转型:把以前的煤矿和钢铁厂改造成创意产业园区。

比如说埃森的关税同盟煤矿工业区,它现在是一个集艺术、设计、文化产业于一体的地方。

旧厂房变成了时尚的工作室、艺术展览厅,还有创意餐厅。

那些巨大的钢铁架构不再是冰冷的工业设施,而是充满艺术感的背景墙。

这里还保留了一些煤矿设施,做成工业遗产博物馆,游客可以坐着小火车下到矿井里去体验以前矿工的生活,这可太酷了。

环境治理:鲁尔区以前的天空总是灰蒙蒙的,河流也被污染得不成样子。

在更新过程中,他们大力治理环境,清理河道,种树造林。

现在的鲁尔区,蓝天白云下,绿树成荫,以前的工业废墟变成了美丽的公园。

像杜伊斯堡北部景观公园,以前是钢铁厂,现在是一个有湖泊、草地、树林的大公园,那些废旧的高炉就像巨大的雕塑一样立在公园里,孩子们在旁边的草坪上玩耍,这种对比真的很有趣。

3. 效果。

鲁尔区通过这些更新措施,成功地从一个衰落的工业区转型成一个充满活力的综合性区域。

吸引了大量的年轻人和创意人才,经济也开始复苏,旅游业也发展得红红火火。

二、上海杨浦滨江。

1. 背景。

上海杨浦滨江是中国近代工业的发祥地之一,有着众多的老厂房、码头和仓库。

随着城市的发展,这些工业遗产渐渐失去了原来的功能,而且还占据着宝贵的滨江地段。

2. 更新措施。

保留与再利用:他们没有把这些老建筑一股脑儿拆掉,而是保留了那些有特色的厂房和仓库的外立面,在内部进行改造。

比如杨树浦水厂,这可是个百年老厂,它的英式建筑风格特别漂亮。

现在水厂还在正常运营,同时它的一部分空间被改造成了工业文明展示馆,游客可以在这里了解上海的供水历史。

还有上海国际时尚中心,以前是十七棉纺织厂,现在变成了时尚的购物中心和秀场。

城市更新理论方法研究——以金丝雀码头为例一现代城市规划面临的问题1.1交通系统面临的问题矛盾依然存在于旧有的短距离、非机动化交通出行方式与产业结构的优化之间。

传统的街坊关系与生活模式受到产业地转型升级影响而改变,个人的出行距离增加,人口边缘化发展和对私家车地依赖与日俱增。

有限的交通设施资源无法满足开发规模地日益增大。

城市地块功能的调整和开发规模增加使得城市交通压力增加,而交通用地则保持在稳定的范围内,无法同步增长。

1.2自然历史资源面临的问题城市的发展是一个漫长的历史过程,城市的历史文化也会应运而生,在这其中蕴含着多样的民族和历史遗产。

同时,现代城市中又面临着历史文化尚未被完整挖掘,历史建筑遭到破坏,保护措施不够完善以及历史建筑缺乏合理地利用等问题。

1.3开发与建设规模面临的问题在许多城市规划中,为了追求历史古街、文化街等潮流,没有利用好历史建筑所带来的资源,一味追求规模与商业化,历史建筑甚至遭到了破坏。

开发建设规模,应符合当地的建筑风貌,充分协调各方利益,在保护价值历史建筑的基础上进行开发利用,提升居住品质。

二城市更新在当今的现实意义2.1从旧城改造到有机更新现在的城市正从旧城改造向着城市有机更新的目标转变。

一开始的旧城改造常常伴随着大规模地拆迁与重建,现在慢慢摆脱了此种做法向着有机更新过渡。

将城市作为一个生命体并不断的更新并激发活力,完成自身的新陈代谢的过程。

2.2从大规模的建设转变到城市针灸一个城市的规划是持续发展的,同时也应该是抛去大规模的、断裂式的发展,坚持小规模渐进式的发展。

同时,城市的更新发展应该具有一定的修复功能,如同针灸一样逐渐对城市的弊端进行治疗修复。

2.3从单一维度到综合的维度在城市的开发维度方面,城市规划的开发维度应该是多方向、多维度的,而不是单一地发展,进而形成有效的城市管理模式。

城市发展应该从单一的维度比如经济方面,向多维度的更新方向转变。

真正的城市更新的成功依赖于各方合作。

英国伦敦码头地区提供的典型摹本文/梁晓轩随着城市不断发展和人口增长,产业升级换代是城市快速发展的秘诀,但由此导致城市中心变迁,进而出现传统区域衰落,便会带来新的问题——旧城改造。

作为最早的工业化国家之一,英国伦敦的城市更新历经产业转型与发展变迁,从“经济利益驱动”转变为“居民与商业共赢”,最终找出了一条既宜居又有活力的城市更新之路,值得我们思考和借鉴。

旧城的由来以伦敦为例,作为重要的贸易港口和工业发源地,码头区曾经是经济腾飞的真正起源地,虽然它们的历史价值依然历历在目,但自20世纪末它们对城市的财政贡献已几乎消失。

如今,重新开发后的码头区成为伦敦经贸中心,它成了世界上城市更新最成功的项目之一:将一个垂死的工业区转变为世界上最繁荣的金融中心之一。

伦敦码头区曾经是英国最大和最成功的贸易站,起源于1802年的西印度码头,与陆续兴起的东印度码头、米尔沃尔码头、萨里码头和皇家码头形成了连续的港区。

在日不落时代,这些码头雇用了数千人,国际贸易和物流仓储功能区使英国成为世界上最强大和最富有的国家之一。

在第二次世界大战期间,法西斯德国的轰炸对伦敦的码头区造成了破坏。

在20世纪50年代短暂复苏之后,港区的发展基本停滞了。

甚至到80年代初,伦敦码头区基本上是空的,丧失了原本的经济属性。

事实上,码头区本身系河港兼作海港,不能容纳超大型船舶停泊,码头区在现代航运中的地位便不再那么重要了。

20世纪七八十年代,伦敦码头区的失业率大幅飙升,格林尼治、刘易舍姆、纽汉、塔哈姆雷特和南华克等周边行政区失去了近8.3万个工作岗位。

由于几乎没有银行或商业等基础设施,也没有任何新的办公空间,英国政府面临着如何替换整个行业并使萧条的码头区成为有吸引力的生活和工作场所的巨大挑战。

经济利益驱动模式起初,伦敦市计划将码头区转型成为一个新的经济中心,作为东伦敦地区的滨水板块,其区位优势无疑是独一无二的。

借鉴其先前的工业历史,该场地最初被提议作为替代工业区。

伦敦码头区开发案例研究(上篇)上海城投王强第一部分20世纪七八十年代开始,在英国伦敦东区的一块被长期废弃的码头区域展开了了一次令人叹为观止的城市复兴式的开发活动,英国开发者,历时超过二十年,化腐朽为神奇,将一片数世纪以来无人问津的土地转变成为举世闻名的国际金融中心。

伦敦码头区开发也成为全球范围内城市复兴的经典案例,吸引世界上无数的同行、学者和投资家前往观摩和学习。

我们之所以选择伦敦码头区开发案例做研究,认为其成功对城投总公司未来的区域开发和城镇开发有丰富的借鉴意义。

由于所搜集的资料比较翔实,该案例在多个方面存在成功的特色,所以本次研究系列化,力图比较全面深入地剖析此案例。

一、开发前的状况伦敦码头区开发以前无论在地理上还是社会情感上都与伦敦的其他地区相距较远,从伦敦没有交通直达,并在该区域内几乎没有公共交通,在伦敦绝大多数民众认为此地就根本不值一去。

整个码头区以前是英国东印度公司的专用码头,但该地区十九世纪末叶就开始被废弃。

时过境迁,到1970年代,该地区充斥了一系列严重的社会和经济问题,生活在当地的人们相当贫困,住宅破敝,毫无获得教育和就业之希望,整个土地一片萧瑟和苍凉的景象。

二、开发机制1.开发思想的演变城市的再开发是将英国从战争的创伤中迅速挽救出来的中重要手段。

在战后的初期,出现了一系列城市开发的创新政策和手段,例如伦敦内城的大片区域的综合再开发和新城建设。

然而,在之后的二三十年内,这些开发政策和活动受到了公众和学者们的质疑。

新城并不受到当地居民的欢迎,因为这需要经常较长距离的通勤到达伦敦市中心主要的功作和娱乐场所,而“综合开发区域”对原有的居民区和传统建筑的破坏代之以大量的办公楼和购物中心的建设受到了广泛的批评和厌恶。

从而在1970年代,便出现了对传统住宅和街区进行保护的开发模式,而对于伦敦码头区的开发莫衷一是,传统的土地利用模式被放弃。

码头区本身的条件已经不适于日益增长的集装箱化的国际航运的模式,最后连伦敦港务局也放弃了对此地在开发的念头,于是造成了更多的空闲和荒芜的土地。

伦敦Charter码头区改造,英国

佚名

【期刊名称】《城市建筑》

【年(卷),期】2007(000)006

【摘要】Charter码头是英国后工业时代的产物,这片工厂搬迁后废弃的工业用地

被称为“棕色用地”。

20世纪90年代后期,作为停车场的Charter码头区荒凉而

破败,但因其位于泰晤士河边、临近Kingston市镇广场,所以具有较大的发展潜力。

该地块可与小镇中心的南向建立联系,并在市镇广场与河边区域之间形成固定的人流,从而营造新的场所空间。

【总页数】2页(P78-79)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.滨水区活力营造策略探析——以英国布里斯托尔码头区为例 [J], 周昊天;阎瑾;赵红红

2.英国卡迪夫大学住区规划设计课程概览——以伦敦巴比坎住区改造为例 [J], 冯

霁飞;钱云

3.迎接奥运会英国伦敦塔桥进行照明改造 [J], 无

4.黄浦江滨江码头遗产景观规划设计探索与实践——以南码头区域贯通及景观提升改造工程为例 [J], 沈雨

5.伦敦码头区再开发成功的经验与启示 [J], 顾英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。