二4.火山和地震

- 格式:ppt

- 大小:1.91 MB

- 文档页数:25

地震与火山的成因和防灾减灾措施地球是一个极其复杂的系统,地震与火山是地球运动活动的两个重要表现形式。

了解地震和火山的成因,并采取有效的防灾减灾措施,对保护人民生命财产安全具有重要意义。

本文将详细介绍地震和火山的成因,并提出一些相关的防灾减灾措施。

一、地震的成因地震是地球上地壳发生异常排列导致的震荡现象。

主要有以下几个成因:1.板块运动:地球上地壳分裂为许多巨大的板块,这些板块之间不断移动,相互碰撞造成地震。

2.岩石变形:地壳板块在相互碰撞或相对滑动的过程中,会积累应变能量,当积累的能量超过岩石的承受能力时,岩石发生破裂产生地震。

3.火山活动:地震也可以是火山活动的结果。

火山喷发和岩浆运动会引起地壳的震动,产生火山地震。

二、火山的成因火山是地球上的一种孕育岩浆、气体和热能等物质并通过火山喷发释放的地质现象。

火山的成因主要有以下几个:1.地球内部热能:地球内部有巨大的热能,地壳中的岩浆受到高温的影响而升至地表,形成火山。

2.板块运动:板块运动导致地壳的断裂和抬升,使得地壳中的岩浆有了喷发的通道。

3.地壳薄弱区域:地壳中的薄弱区域容易形成火山口,从而促使火山喷发。

三、地震的防灾减灾措施地震具有突发性和破坏性,因此采取有效的防灾减灾措施对于减少地震造成的伤亡和财产损失至关重要。

以下是一些常见的措施:1.强化建筑结构:采用抗震设计和施工标准对房屋、桥梁和其他建筑物进行加固,提高其抗震能力。

2.加强宣传教育:通过媒体、学校和社区等渠道,向公众宣传地震的知识和应急避险措施,提高民众的地震防范意识。

3.建立预警系统:利用现代科技手段建立地震预警系统,可以提前几秒钟到几分钟发出警报,给人们躲避的时间。

四、火山的防灾减灾措施火山喷发对周边地区造成的破坏性极大,因此采取科学合理的防灾减灾措施对于保护人员生命安全具有重要意义。

以下是一些常见的措施:1.建立监测网络:在火山周围建立监测设备,实时监测火山活动的变化,提前预警喷发的可能性。

《4. 火山和地震》教案教学目标1、能够收集有关火山和地震荡的资料;能够模拟火山和地震的形成。

2、知道火山和地震是地球内力作用的结果;了解火山和地震的形成原因及地震的预测方法;知道张衡发明的候风地动仪的工作原理。

3、了解张衡及他的贡献,增强热爱祖国的情感。

教学重难点重点:了解火山和地震的形成原因。

难点:知道火山和地震是地球内力作用的结果。

教学准备师:火山和地震课件;1瓶啤酒(演示火山喷发)、启子;一次性筷子(用“搭支架”用的竹筷)每人三根(分组实验:地震)。

生:收集火山和地震的有关资料。

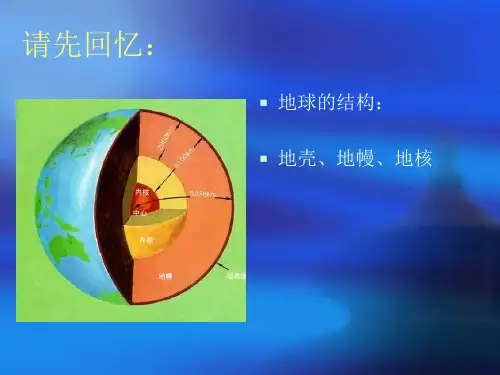

课时安排:两课时教学过程(一)导课1、提问:地球的构造分为哪几部分?地球内部有哪些特点?2、谈话:地球内部的温度很高、压力很大,地壳在不断的运动,会发生什么样的自然现象呢?让我们一起来观看一段录像。

3、观看“火山和地震”的现场情景。

4、提问:刚才你看到的是什么自然现象?5、谈话:关于火山和地震,你想知道哪些问题?请各组讨论后,提出你们组最感兴趣的问题。

6、全班交流:你们组最感兴趣的问题是什么?7、谈话:同学们提出的问题很多,不可能都研究,我们只能选择其中的几个问题来研究好吗?(二)自主学习1、火山是怎样形成的?(1)谈话:我们先来研究火山是怎样形成的。

你认为火山是怎样形成的,说说你的想法(学生试答)。

(2)谈话:下面请同学们再来看一段录像,看完后,你能不能用自己的话说出火山是怎样形成的。

(3)播放课件。

(4)小组讨论:火山是怎样形成的?(5)全班交流、小结。

(6)谈话:你在日常生活中有没有见到过类似火山喷发的现象呢?(7)谈话:你见过打开啤酒瓶子时的情景吗?啤酒里的泡沫是用一定的压力压到瓶子里去的。

我现在就来打开一瓶啤酒,请你们注意观察会发生什么现象。

(8)演示模拟实验:老师打开一瓶啤酒,学生观察。

(9)提问:你看到了什么现象?(10)讨论:联想火山喷发,说说模拟实验分别代表什么?想一想泡沫喷出的原因是什么?(啤酒瓶子代表地壳,啤酒里的泡沫代表岩浆,打开瓶盖就像地壳里有了裂缝,泡沫喷出就像火山喷发,原因是啤酒内部有压力。

苏教版科学六年级上册2.4《火山和地震》教学设计(2)一. 教材分析苏教版科学六年级上册 2.4《火山和地震》一课,主要让学生通过观察、实验、探究等方法,了解火山和地震的原因及特点,知道地球的板块构造,提高学生对自然现象的认识和理解。

教材以学生生活经验为基础,以培养科学素养为核心,注重实践探究和科学思维的培养。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识和科学素养,对火山和地震有一定的了解。

但学生对火山和地震的本质原因、形成机制等方面的认识还有待提高。

此外,学生对地球板块构造的理解也需进一步加深。

因此,在教学过程中,要注重引导学生通过观察、实验、探究等方法,自主获取知识,提高学生的科学思维能力和实践操作能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解火山和地震的原因及特点,知道地球的板块构造。

2.过程与方法:通过观察、实验、探究等方法,提高学生对火山和地震的认识,培养学生的科学思维能力。

3.情感态度价值观:培养学生对自然现象的好奇心、探索精神,增强学生对科学的热爱。

四. 教学重难点1.教学重点:火山和地震的原因及特点,地球的板块构造。

2.教学难点:火山和地震的形成机制,地球板块构造的理解。

五. 教学方法1.观察法:让学生通过观察火山和地震的现象,自主获取知识。

2.实验法:通过模拟实验,让学生直观地了解火山和地震的原因。

3.探究法:引导学生通过问题探究,深入理解火山和地震的产生机制。

4.讨论法:分组讨论,让学生分享自己的观点,提高学生的合作能力。

六. 教学准备1.准备相关图片、视频、模型等教学资源。

2.准备实验器材,如地球仪、板块模型等。

3.设计好针对性的问题,引导学生进行探究。

七. 教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示火山和地震的图片、视频等资源,引导学生关注自然现象,激发学生的学习兴趣。

同时,提出问题:“你们对火山和地震有什么了解?”,让学生回顾已有的知识。

2. 呈现(10分钟)教师通过讲解、展示地球仪和板块模型等,呈现火山和地震的原因及特点,让学生初步了解地球的板块构造。

六年级上册科学教学设计《2.4 火山和地震》苏教版(4)一. 教材分析《2.4 火山和地震》是苏教版六年级上册科学的一章节,主要介绍了火山和地震的成因、特点以及与之相关的地质现象。

本章节内容较为抽象,需要学生具备一定的地理和地质知识。

教材通过生动的图片、案例和实地考察等方式,帮助学生了解火山和地震,提高学生的科学素养。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理和地质知识,对火山和地震有一定的了解。

但学生对于火山和地震的成因、特点以及相关地质现象的理解程度参差不齐,需要教师在教学中针对不同学生的实际情况进行引导和讲解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解火山和地震的成因、特点以及与之相关的地质现象;学会使用地质工具观察和分析地质现象。

2.过程与方法:通过观察、实验、讨论等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:培养学生对科学的热爱和好奇心,增强学生的环保意识。

四. 教学重难点1.火山和地震的成因及其相关地质现象。

2.如何运用地质工具观察和分析地质现象。

五. 教学方法1.讲授法:讲解火山和地震的成因、特点以及相关地质现象。

2.观察法:观察火山和地震的图片、案例,分析其特点。

3.实验法:进行火山和地震的实验,让学生亲身体验。

4.讨论法:分组讨论,分享各自的学习心得和观点。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.火山和地震的图片、案例、实验器材等。

3.地质工具:放大镜、地质锤、罗盘等。

七. 教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示火山和地震的图片,激发学生的兴趣,引导学生思考火山和地震的成因及其相关地质现象。

2. 呈现(15分钟)教师通过PPT呈现火山和地震的成因、特点以及相关地质现象,让学生对其有更深入的了解。

3. 操练(10分钟)教师学生进行火山和地震的实验,让学生亲身体验,巩固所学知识。

4. 巩固(5分钟)教师通过提问、讨论等方式,检查学生对火山和地震知识的理解程度,及时巩固所学内容。

火山和地震的关系和影响火山和地震是两种地质现象,它们之间存在着紧密的关系。

在地球的表面上,有许多地震带和火山带,这些地震和火山带与板块边界密切相关。

本文将探讨火山和地震之间的关系以及它们的影响。

一、火山和地震的关系火山和地震之间的关系是相互依存的。

在一些情况下,火山的喷发和地震的发生可以相互作用,导致更严重的后果。

大多数的火山都位于板块边界上或板块下降区附近。

当板块在移动时,火山就会开始喷发。

在火山喷发的期间,岩浆从地下上升到地表,这个过程会引起地震。

这些地震通常是由于岩浆向外移动和与地壳运动相关而引发的。

另一种情况是,当地震震级达到一定强度时,会导致火山喷发。

当地壳运动强烈,地下岩浆和气体被释放,这些物质向上流动,渗透到地壳上层,增加了火山喷发的概率。

其实,火山和地震两者的关系并不是单向的,而是一种相互作用的关系。

二、火山喷发对地震的影响火山喷发不仅会引发地震,还会对地震产生影响。

首先,火山灰层的震动在地震传播过程中会导致波形加速度的变化,因而影响地震波的传播特性。

其次,当火山喷发进一步扰动地下岩浆和气体时,会影响地震的发生模式和特点,包括发生的时间、空间、震源机制等。

此外,火山喷发还会增加地壳表层的水力压力,加剧地震的发生。

因为火山喷发过程中,会释放出大量的蒸气、热气和其他气体,这些气体会对地下岩石的物理和化学特性产生影响,增加地震发生的几率和强度。

因此,火山喷发能够对地震的发生和传播产生直接的影响。

三、地震对火山的影响地震与火山之间的相互作用是双向的,强烈的地震不仅会引起火山喷发,也可能对火山带来更严重的影响。

首先,地震的发生会导致岩石裂纹扩大,火山岩也容易在这样的情况下出现断裂,这会导致火山活动的加剧。

其次,强烈地震可能会导致火山区的地面隆起,甚至会损坏火山口的结构。

这些破坏性的影响可能会导致火山喷发,对周围环境造成重大的影响。

火山和地震是地球上最具有破坏性的自然灾害之一,它们的相互作用可能会产生不可预测的影响。

苏教版科学六年级上册2.4《火山和地震》说课稿1一. 教材分析《火山和地震》这一课是苏教版科学六年级上册第二单元第四课的内容。

教材通过火山和地震这两个自然现象,引导学生了解地球内部的构造和地壳的运动。

学生通过学习,能够理解火山和地震的形成原因,以及它们对地球表面环境的影响。

教材内容丰富,既有理论知识,也有实践活动,能够激发学生的学习兴趣,培养学生的科学素养。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识,对地球的基本构造有一定的了解。

但是,对于火山和地震这两个现象的成因和影响,可能还存在一些模糊的认识。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过观察、实验等方法,深入理解火山和地震的本质。

此外,学生可能对地震等自然灾害有一定的恐惧心理,教师在教学中要注重引导学生正确看待自然灾害,提高应对能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够了解火山和地震的成因,知道它们对地球表面环境的影响。

2.过程与方法:学生通过观察、实验等方法,探究火山和地震的成因,提高科学探究能力。

3.情感态度价值观:学生培养对地球科学的兴趣,正确看待自然灾害,提高应对能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够理解火山和地震的成因,知道它们对地球表面环境的影响。

2.教学难点:学生能够通过观察、实验等方法,探究火山和地震的成因,理解地壳运动的原理。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、观察法、实验法等,引导学生主动探究,提高学生的科学素养。

2.教学手段:利用多媒体课件、模型、实验器材等,直观展示火山和地震的现象,帮助学生理解和记忆。

六. 说教学过程1.导入:通过展示火山和地震的图片,引导学生思考这两个现象的成因和影响。

2.新课导入:介绍火山和地震的成因,引导学生了解地球内部的构造和地壳的运动。

3.探究活动:学生分组进行观察和实验,探究火山和地震的成因,理解地壳运动的原理。

4.实践活动:学生进行模拟地震的实践活动,提高应对地震的能力。

地震与火山活动的关联地球上的地震和火山活动是两种常见的地质现象,它们在某种程度上存在着一定的关联。

本文将探讨地震与火山活动之间的关系,揭示它们之间的内在联系。

1.地震与火山活动的共同原因地震和火山活动都是地球内部能量释放的结果。

地球内部存在着巨大的能量,而地壳的运动和岩浆的喷发是能量释放的主要方式。

地震是地壳内的应力积累超过强度极限时的释放,而火山活动则是地幔中的岩浆通过裂缝喷发到地表的过程。

2.地震对火山活动的影响2.1 地震可能会引发火山爆发地震的震源深度较浅时,可能会对地下岩浆产生压力作用,进而触发火山喷发。

地震的能量释放造成地壳变形,可能导致火山岩浆孔道的压力增加,从而促使火山活动的爆发。

2.2 地震活动与火山喷发之间的时空关系研究表明,地震活动与火山喷发之间存在一定的时空关系。

在一些地震活动频繁的地区,相邻时间或空间上的火山活动也会更加频繁。

这表明地震可能会给火山活动提供一定的能量和条件,促进岩浆的上升和喷发。

3.火山活动对地震的影响3.1 火山活动可能引发地震火山喷发过程中,岩浆在地下逐渐冷却凝固,形成了大型体积的岩浆岩。

当火山岩浆岩中的水分被加热蒸发时,岩浆岩会发生体积膨胀和破裂,从而释放出大量的能量,引发火山地震。

3.2 火山活动影响地震的震源深度火山活动的喷发可以改变地壳的构造和应力状态,进而改变地震发生的震源深度。

一些火山活动频繁的地区,地震的震源深度常常较浅,这与火山活动导致的地壳变形有关。

综上所述,地震和火山活动之间存在着一定的关联。

地震可能会触发火山爆发,而火山活动也会影响地震的发生和震源深度。

地震和火山是地球内部能量释放的两种形式,它们相互作用,推动着地球持续的演化与变化。

深入研究地震与火山活动的关系,对于预防地震和火山灾害有着重要的意义。

苏教版六年级科学上册第二单元《4.火山和地震》优质说课稿一. 教材分析苏教版六年级科学上册第二单元《4.火山和地震》这一课,主要向学生介绍火山的形成、类型以及火山爆发的影响,同时让学生了解地震的成因、地震的级别以及地震的预防。

教材通过生动的图片、丰富的实例,激发学生的学习兴趣,使学生在轻松愉快的氛围中掌握知识。

此外,教材还注重培养学生的实践能力和探究精神,引导学生运用科学知识解决实际问题。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识和探究能力,对自然现象充满好奇心。

但部分学生可能对火山和地震的概念较为模糊,对火山爆发和地震的成因理解起来有一定难度。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的认知水平,善于引导启发,让学生在原有知识的基础上拓展视野,提高科学素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能说出火山和地震的基本概念,了解火山的类型、火山爆发的影响,以及地震的成因、地震的级别和地震的预防。

2.过程与方法:学生通过观察图片、实例分析,培养观察、思考、分析问题的能力。

3.情感态度价值观:学生树立关爱生命、珍惜资源的意识,增强对自然现象的敬畏之心。

四. 说教学重难点1.教学重点:火山的类型、火山爆发的影响,地震的成因、地震的级别和地震的预防。

2.教学难点:火山爆发的影响,地震的成因和地震的预防。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、实物模型等,生动形象地展示火山和地震的相关现象,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示火山喷发和地震发生的图片,激发学生的学习兴趣,引导学生思考火山和地震的成因及影响。

2.自主学习:学生通过阅读教材,了解火山和地震的基本概念,掌握火山的类型、火山爆发的影响,以及地震的成因、地震的级别和地震的预防。

3.案例分析:教师呈现火山爆发和地震实例,引导学生分析火山爆发的影响,如岩浆流动、火山灰覆盖等,以及地震的成因、地震的级别和地震的预防。

地震与火山发的关系地震与火山是地球上两种常见的自然灾害,它们之间存在着紧密的联系。

本文将探讨地震与火山发的关系,并分析其相互作用及对人类社会的影响。

一、地震与火山的共同点地震和火山均源于地球内部的地质活动,是地球表面上能量释放的表现形式。

它们都与板块运动有关,而板块运动是地球地壳演化的根本原因之一。

具体来说,地震是因地球板块碰撞、滑动或断裂而产生的地壳震动,而火山是因岩石熔融或物质喷发所引起的地面上的火山活动。

二、地震与火山的相互影响1. 地震引发火山喷发地震在一定程度上会影响火山活动。

当发生强烈地震时,地壳的震动会对火山岩层施加极大的压力,从而使火山岩浆更容易喷发。

特别是在火山口附近发生的地震,往往会刺激火山喷发,释放火山能量,产生巨大的火山喷发现象。

2. 火山喷发引发地震火山喷发也会引发地震。

当火山岩浆在地壳中蓄积并释放能量时,会产生地震。

这是因为火山爆发时,岩浆与周围的岩石产生剧烈的物理和化学反应,导致地壳的破裂和震动。

这些地震的能量可以远远超过普通地震,造成严重的破坏和灾害。

三、地震与火山对人类社会的影响地震和火山活动对人类社会造成了巨大的影响与损失。

首先,地震会导致房屋的倒塌、建筑物的破坏以及生命财产的丧失。

强烈的地震还可能引发次生灾害,如山体滑坡、地面沉降和洪水等,进一步加剧破坏的程度。

火山活动同样给人类社会带来了许多问题。

火山喷发时,喷发物和火山灰会对周围环境造成污染,对农作物、土地和水源造成严重影响。

此外,火山爆发会释放出大量的有害气体和热能,威胁到人们的生命安全和健康。

然而,地震和火山活动也具有一定的积极意义。

地震释放的地壳能量可以促进地质构造的调整和矿产资源的形成,对地球的演化起到重要作用。

火山活动还能带来肥沃的火山土壤,为农业生产提供良好的土壤条件。

综上所述,地震与火山发之间存在着紧密的关系。

它们相互影响,引发彼此的活动,并对人类社会造成巨大的影响。

我们需要加强对地震和火山的研究,提高预警和监测能力,以减少对人类社会的危害,并更好地利用地震和火山活动所带来的资源和机遇。

苏教版科学六年级上册2.4《火山和地震》教学设计5一. 教材分析苏教版科学六年级上册 2.4《火山和地震》一课,主要让学生了解火山的形成、类型及火山喷发时的特点,同时掌握地震的发生原因及其应对措施。

教材通过丰富的图片、实地考察、动手实验等多种形式,引导学生探究火山和地震的奥秘,培养学生的科学素养和探究能力。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识和探究能力,对于火山和地震这一课题,他们可能在生活中有所了解,但缺乏系统性的认识。

因此,在教学过程中,教师需要充分利用学生已有的知识基础,通过一系列实践活动,让学生在探究中获取新知,提高他们的科学素养。

三. 教学目标1.知识与技能:了解火山的形成、类型及火山喷发时的特点;掌握地震的发生原因及其应对措施。

2.过程与方法:通过观察、实验、讨论等途径,培养学生的探究能力和团队协作能力。

3.情感态度价值观:培养学生热爱科学、勇于探究的精神,增强学生的灾害防范意识。

四. 教学重难点1.火山和地震的形成原因及特点。

2.火山喷发和地震发生时的应对措施。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置火山喷发和地震发生的情境,让学生身临其境,提高学生的学习兴趣。

2.实验探究法:学生进行火山模型制作和地震模拟实验,培养学生的动手能力和观察能力。

3.讨论法:分组讨论火山和地震的特点、成因及应对措施,提高学生的团队协作能力。

4.讲授法:教师讲解火山和地震的基本知识,引导学生掌握相关概念。

六. 教学准备1.准备火山模型制作材料,如黏土、火山石等。

2.准备地震模拟实验器材,如乒乓球、桌子等。

3.收集火山和地震的相关图片、视频资料。

4.准备PPT课件,展示火山和地震的知识点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT课件展示火山的形成、类型及火山喷发时的场景,引导学生关注火山和地震这一课题。

2.呈现(10分钟)呈现火山和地震的图片、视频资料,让学生直观地了解火山和地震的特点。

同时,教师讲解火山和地震的基本知识,引导学生掌握相关概念。

苏教版科学六年级上册2.4《火山和地震》说课稿2一. 教材分析《火山和地震》这一节的内容,主要让学生了解火山的形成、类型和特点,以及地震的成因、地震的级别和测定方法等。

通过学习,让学生认识到火山和地震是地球上自然现象的一部分,了解它们对人类和环境的影响,从而培养学生对地球科学的兴趣和探究欲望。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识和科学素养,对火山和地震有初步的了解。

但是,对于火山和地震的成因、类型和特点,以及地震的测定方法等,还需要进一步的学习和探究。

此外,学生对于地震的防范和应对知识,也需要进行加强。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解火山的形成、类型和特点,掌握地震的成因、地震的级别和测定方法。

2.过程与方法:通过观察、思考、讨论等方法,培养学生的科学探究能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地球科学的兴趣和探究欲望,增强学生对自然现象的敬畏之心,提高学生的防范和应对自然灾害的能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:火山的形成、类型和特点,地震的成因、地震的级别和测定方法。

2.教学难点:火山和地震的成因,地震的测定方法。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用观察、思考、讨论等方法,引导学生主动探究,培养学生的科学探究能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、模型等教学辅助工具,帮助学生形象直观地理解火山和地震的相关知识。

六.说教学过程1.导入:通过展示火山喷发和地震的视频,引发学生对火山和地震的兴趣,导入新课。

2.教学新课:(1)火山:介绍火山的形成、类型和特点,让学生了解火山的各种形态和分布情况。

(2)地震:讲解地震的成因、地震的级别和测定方法,让学生了解地震的产生和影响。

3.课堂讨论:学生进行小组讨论,让学生分享自己对火山和地震的认识,以及对于火山和地震的防范和应对方法。

4.总结:对火山和地震的知识进行归纳总结,强调火山和地震对人类和环境的影响,以及学生应具备的防范和应对能力。

地震和火山爆发的关系地震和火山爆发是人们经常被提到的自然灾害,它们似乎是两个不同的现象,但是在地球科学的角度,它们有着非常密切的关系。

今天我们来探究一下地震和火山爆发的关系。

一、地震和火山爆发的共同起源地球的自然现象都是由于地球内部能量的作用而产生的,而地震和火山爆发也不例外。

地球内部的能量来源主要分为两类:一类是由地球产生的自身热量,另一类则是来自太阳的能量。

这些能量使得地球内部处于一种不平衡状态,导致地球内部的物质不断地发生运动,从而产生了各种各样的地质现象。

在地震和火山爆发的产生过程中,它们都是由于地球内部的能量释放导致的。

地震是地球内部板块运动所造成的现象,地球上的板块分为大陆板块和海洋板块,当它们相互碰撞或者摩擦的时候,就会产生巨大的能量,这些能量就会在地球内部传递,最终导致地震的产生。

而火山爆发则是由于地球内部的熔岩和气体不断的积累,最终达到一定的程度,就会爆发出来。

二、地震和火山爆发的关系虽然地震和火山爆发看起来是两个完全不同的自然现象,但是它们之间的关系却非常密切。

在地震产生的过程中,大量的热量和能量会释放,这些能量会向地球的各个方向扩散。

在地震发生的地区,由于大量的热量和能量的释放,会导致地球内部的温度变化,从而促进火山熔岩和气体的积累。

当熔岩和气体达到一定的程度时,就会导致火山爆发的产生。

因此,地震和火山爆发之间存在着相互促进的关系。

三、地震和火山爆发对人类的影响地震和火山爆发都是非常危险的自然现象,它们对人类的影响非常大。

在地震发生的地区,很容易发生建筑物的倒塌、道路的毁损和人员的伤亡等情况。

在火山爆发的地区,会产生熔岩、火山灰等物质,从而导致周围环境的破坏和飞灰的污染,给人类带来了严重的生命危险。

总之,地震和火山爆发虽然是两个不同的自然现象,但是它们有着非常密切的关系。

地震会促进火山爆发的产生,而火山爆发又会导致地震的发生。

对于人类而言,我们应该尽量预防这些自然灾害的发生,同时也要提高自己的安全意识,保护好自己的生命财产安全。