二语习得理论__中文

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

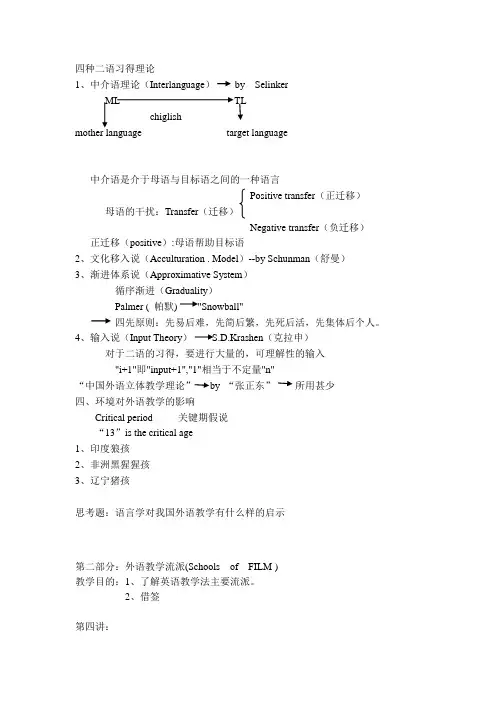

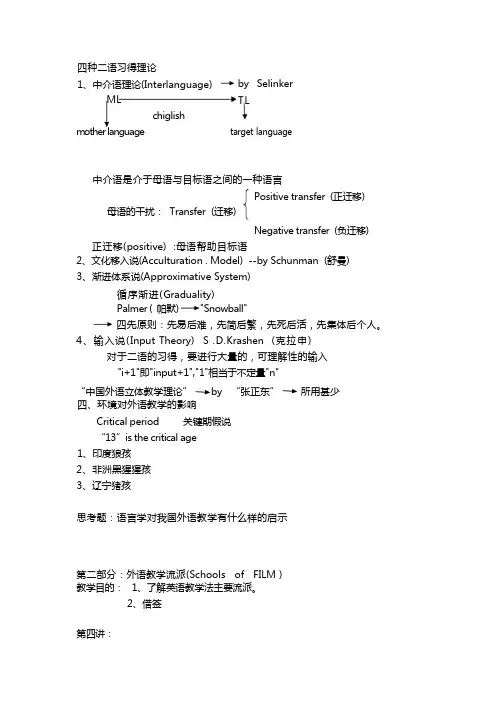

四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)by SelinkerML TLchiglishmother language target language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer(正迁移)母语的干扰:Transfer(迁移)Negative transfer(负迁移)正迁移(positive):母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model)--by Schunman(舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory)S.D.Krashen(克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东”所用甚少四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的:1、了解英语教学法主要流派。

2、借签第四讲:一、FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一).GTM(语法翻译法)----Grammar Translation Methods始于18世纪末19世纪中,源于欧洲(西欧),(18世纪前的拉丁语)中国从1872年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

GTM持续到20世纪70年代。

主要特点如下(弊端)1、重视书面语,轻视口语。

二语习得理论--中文————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ二语习得定义二语习得理论概述二语习得的关键期二语习得(英语)四个阶段各阶段的教育技巧The definition of second languageacquisitionﻫOverview of Second Language AcquisitionﻫCritical period of second langu age acquisitionSecondlanguage acquisition (English)infour phasesﻫVariousstagesof education skills二语习得理论目录二语习得定义二语习得理论概述二语习得的关键期二语习得(英语)四个阶段各阶段的教育技巧第一阶段:沉默期第二阶段:英语语法干扰期第三阶段:学术英语提高期二语习得定义二语习得理论概述二语习得的关键期二语习得(英语)四个阶段各阶段的教育技巧第一阶段:沉默期第二阶段:英语语法干扰期第三阶段:学术英语提高期•第四阶段:学习曲线上升期展开目录二语习得定义二语习得理论概述二语习得的关键期二语习得(英语)四个阶段各阶段的教育技巧编辑本段二语习得定义1960年代开始,有人研究人们获得语言能力的机制,尤其是获得外语能力的机制,综合了语言学、神经语言学、语言教育学、社会学多种学科,慢慢发展出一门新的学科,叫“二语习得”,Second Language Acquisition。

编辑本段二语习得理论概述自 20 世纪70 年代以来,人们对二语习得从各个不同的方面进行了研究,所运用的研究方法也各具特色。

有的研究侧重于描写 ,有的研究偏重于假设,有的研究则采用实验。

20多年来 ,第二语言的多侧面、多方法的研究格局导致了该领域中的理论层出不穷。

目前较为流行的有:(一)乔姆斯基的普遍语法与二语习得乔姆斯基和其支持者们认为,遗传基因赋予人类普遍的语言专门知识 ,他把这种先天知识称之为“普遍语法”。

第二语言习得概论Rod Ellis 全书汉语翻译引言写这本书的目的是为了全面的解释第二语言习得,我们尽可能的描述理论,而不是提出理论,所以,本书不会有意识地凸显任何一种二语习得的方法或理论作为已经被认可的看法。

其实,现在做到这一点是不可能的,因为二语习得研究还处于初期阶段,仍有许多问题需要解决,当然,我们不可能完全把描述和解说隔裂开来,所以,对于我所选择描述的理论解释时,不可避免地带有我自己的观点倾向。

这本书写给两类读者,一类是二语习得课程的初学者,他们想整体了解二语研究的现状。

二是想明白学习者怎么学习第二语言的教师。

因为是二语习得的初级教程,第一章列出了有关第二语言习得的主要理论观点。

接下来的几章各自阐述一方面的理论观点,然后第10章汇总所有理论以对二语习得的不同理论进行全面研究。

每章后面提供可进一步阅读的参考建议,这可以指引学生进入二语研究快速发展的前沿领域。

但是,应该想到许多读者是第二语言或外语老师,所以本书也应该让他们对课内和课外的二语习得是怎么发生的有一个清楚的认识。

按传统,是教师决定课堂上学生学习什么和按什么顺序学习。

例如,语言教科书就把既定的内容顺序强加给学生学习,这些课本设想书中设计的语言特征出现的顺序和学生能够接受并习得的顺序相同。

同样,教师在制定教学计划时也会这样做,他们认为精选学习内容和把教学内容排序将有利于教学。

但是除非我们确定教师教学计划和学生的习得顺序相符,不然我们不能确定教学内容可以直接有利于学生学习。

教师不仅决定教学的内容和结构,他们也决定第二语言怎么教,他们决定教学法,他们决定是否操练,操练多少,是否纠错和什么时间纠错以及纠到什么程度,教师们根据他们所选择的教学法来处理语言学习过程。

但是,又一次,我们不能确保教师选择的教学法规则和学习者学习语言的进程是相符的,例如,教师可能决定关注语法的正确性,而学习者可能只关注自己的意思是否被理解,不在乎语法是否正确,教师可能关注操练灌输一个一个语言点,而学生却可能整体上把握语言问题,逐渐的掌握在某一相同的时间处理各种语言点的能力,学生所进行的学习可能不是教师的教学法所设想的。

第二语言习得 (中文版)第二语言习得是指在已经谙熟自己的母语后开始接触学习另外的一门语言。

这种语言习得与母语习得不同,因为母语即是个人的文化和生活背景的一部分,而第二语言则需要通过各种学习环境、工具和方法才能够完成。

第二语言的学习有其特殊性,因为它需要不同的學習技巧或是包含不同的学习过程。

而且,因为第二语言的习得通常是在成人的时期开始的,所以这种语言习得需要分析并改变人的思维方式习惯。

就像一个中国人学英语,需要用到英语的语法规则,同时又逃不掉中文惯用的方式和表达方式。

为了掌握第二语言,我们需要通过各种途径去了解和学习它。

这些途径包括学校、网上资源、语言交流等等。

最好的途径当然是去一个使用第二语言的国家,并在那里生活,这样可以最好的体验到语言的环境,也能适应新的生活和文化。

对于那些没有这个机会的人,透过各种在线资源来学习和练习也是同样有效的。

第二语言习得可能会改变我们的思维方式和认知水平。

通过学习这门外语,我们可以认识不同的语言文化和习惯,扩宽自己的眼界。

同时,通过不同语言的丰富表达方式,也可以更加深入的理解和描述世界。

第二语言的习得也会对我们的就业竞争力产生积极影响。

因为在全球化的时代背景下,英语已经成为商业和学术合作的重要语言。

如果我们能够掌握这种第二语言,我们的就业机会和工作效率也会更高。

总之,第二语言习得是非常重要和有价值的。

这种习得需要时间、耐心和努力。

不过通过积极的学习和交流,我们能够顺利掌握一门外语,并获得更多的机会和认知。

第二语言习得的过程通常被认为是相对困难的,原因在于以下一些方面。

首先,个体的母语背景、学习历史和文化习惯对于学习另一门语言的效果产生重要影响。

这些因素往往会阻碍个体从母语中摆脱出来进入到新学习的语言环境中。

其次,学习语言的词汇和语法规则是一个长期而复杂的过程。

除了需要内化表达方式外,学习者还需要理解并适应新的文化习惯和社会背景。

而这种适应需要耗费大量的时间和精力。

二语习得的主要倡导人克拉申认为:简单来说,语言的掌握,无论是第一语言还是第二语言,都是在“可理解的”真实语句发生(即我们前面探讨的有效的声音,也就是可以懂意思的外语)下实现的;都是在放松的不反感的条件下接受的;它不需要“有意识地”学习,训练和使用语法知识;它不能一夜速成,开始时会比较慢,说的能力比听的能力实现得晚。

所以最好的方法就是针对以上语言实现的特点来设计的.他的理论由以下五大支柱组成,被他称为五个“假说”.五个假说不分先后,但分量不同,下面一一说明:1.习得--学得差异假设(The Acquisition—Learning Hypothesis)成人是通过两条截然不同的途径逐步掌握第二语言能力的。

第一条途径是“语言悉得”,这一过程类似于儿童母语能力发展的过程,是一种无意识地、自然而然地学习第二语言的过程。

第二条途径是“语言学习",即通过听教师讲解语言现象和语法规则,并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”。

悉得的结果是潜意识的语言能力;而学得的结果是对语言结构有意识的掌握。

该假设认为,成年人并未失去儿童学语言的能力。

克拉申甚至认为,如果给予非常理想的条件,成人掌握语言的能力还要比儿童强些。

他同时还认为,别人在旁帮你纠正错误,对你的语言掌握是没有什么帮助的.这一点中国同学值得注意.2.自然顺序假设(The Natural Order Hypothesis)这一假设认为,无论儿童或成人,语法结构的悉得实际上是按可以预测的一定顺序进行的。

也就是说,有些语法结构先悉得,另一些语法结构后悉得。

克拉申指出,自然顺序假设并不要求人们按这种顺序来制定教学大纲.实际上,如果我们的目的是要悉得某种语言能力的话,那么就有理由不按任何语法顺序来教学。

初学时的语法错误是很难避免的,也是没必要太介意的。

3. 监检假设(The Monitor Hypothesis)一般说来,下意识的语言悉得是使我们说话流利的原因;而理性的语言学习只起监检或“编辑”的作用。

第四讲:四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)MLchiglishm other language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer (正迁移)母语的干扰: Transfer (迁移)Negative transfer (负迁移)正迁移(positive) :母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model) --by Schunman (舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory) S .D.Krashen (克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东” 所用甚少 四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的: 1、了解英语教学法主要流派。

2、借签by Selinker TL target language一、 FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一) .GTM (语法翻译法) ----Grammar Translation Methods始于 18 世纪末 19 世纪中,源于欧洲 (西欧), (18 世纪前的拉丁语)中国从 1872 年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

understanding second language acquisition中文版“理解第二语言习得”中文版第一步:理解第二语言习得的定义和背景第二语言习得是指在已掌握第一个语言的基础上,学习和使用第二种语言的过程。

它是人类语言能力发展的重要阶段,也是人们在多语言环境中交流的基础。

同时,了解第二语言习得的过程和机制对于语言教学有重要的指导意义。

第二步:了解第二语言习得的理论模型第二语言习得的理论模型有很多,其中最具影响力的是斯蒂芬·克拉什所提出的语言习得理论和褒里斯·哈斯考尔的互补性语言习得理论。

克拉什的语言习得理论主张,语言习得是一种自然的过程,与母语习得类似,强调输入的重要性。

在语言环境中,学习者通过接触到的语言输入,逐渐积累理解力和使用能力。

哈斯考尔的互补性语言习得理论则认为,心理学和社会情境是影响语言习得的两个关键因素。

在互动与社会交往中,学习者通过试验和失败,逐渐习得第二语言的规则和表达方式。

第三步:了解第二语言习得的过程第二语言习得的过程包括:接触阶段、学习阶段和使用阶段。

接触阶段是指学习者初次接触到第二语言的时期。

在这个阶段,学习者通过语言输入的听力和阅读,逐渐了解第二语言的音韵、词汇和基本语法。

学习阶段是指学习者开始系统学习和掌握第二语言的时期。

在这个阶段,学习者会通过课堂教学、自主学习等途径,逐渐习得第二语言的词汇、语法和语用。

使用阶段是指学习者能够用第二语言进行有效沟通和交流的时期。

在这个阶段,学习者通过与说话人交流和实际语境中使用语言,进一步提高语言的运用能力。

第四步:了解影响第二语言习得的因素影响第二语言习得的因素有很多,包括个体差异、学习环境、学习目的等。

个体差异包括学习者的年龄、性别、智力、学习能力等因素。

年龄是影响第二语言习得的重要因素,儿童的语言习得速度通常比成人更快。

学习环境包括语言输入和社会互动等。

学习者在日常生活中频繁接触到目标语言的环境,会对第二语言习得起到积极的促进作用。

第二语言习得理论第一章绪论一、什么是第二语言习得理论第二语言习得理论(二语习得理论)系统地研究第二语言习得的本质和习得的过程。

具体地说,第二语言习得理论研究第二语言习得的心理过程、认知过程或语言过程,研究学习者在掌握了母语之后是如何学习另一套新的语言体系的,研究在学习新的语言体系的过程中出现的偏误,研究语言教学对语言习得的影响,研究学习者母语对第二语言习得的影响,也研究学习者之间存在的巨大个人差异等等。

概括地讲,第二语言习得研究有两个主要目标:首先是描写第二语言习得过程,即研究学习者整体的语言能力和各项具体技能是如何发展起来的。

它要对这个过程中的一些内在的规律和现象进行研究和分析,比如要研究学习过程中习得一种语言的模式,语言发展的模式,语言成分的习得顺序,出现的偏误,中介语等等。

其次是解释第二语言习得,也就是说明为什么学习者能够习得第二语言?哪些外在的因素和内在的因素对第二语言习得起着正面的促进作用或负面的阻碍作用。

二、第二语言习得和外语学习第二语言习得涉及到几个基本概念:第二语言、习得和第二语言习得。

下面我们和传统的外语教学中相应的术语一起来看一下这些术语的内涵。

1.第二语言和外语第二语言(二语)和外语是二语习得研究中使用频率颇高的两个术语。

对第二语言这个术语有广义和狭义的两种不同理解,广义的理解通常指母语以外的另外一种语言,狭义的理解特指双语或者多语环境中母语以外的另一门语言,能常是指在本国有与母语同等或更重要地位的一种语言。

在这个意义上,它和外语是不同的,外语一般指在本国之外使用或学习的语言,学习者一般是在课堂上学习这种语言。

这一区分具有研究上的意义,因为两者在学习的内容和学习的方式及学习的环境上有很大区别,但是这种区别到底在多大程度上影响语言学习的过程和结果,我们现在还不是特别清楚。

实际上,从本质上看,两者都是学习母语之外的另一种语言,所以有人对这两个术语也有不加区分的。

第二语言习得中的第二语言是从广义上理解的,这里的二语可以泛指任何一种在母语之后习得的语言,它可以指狭义的二语,也可以指外语。

第二语言习得的理论与实践第二语言习得(Second Language Acquisition,SLA)是指个体在母语习得之后,对另一种语言的学习和掌握过程。

这一领域涉及心理学、语言学、社会学等多个学科,旨在探究学习者如何在不同环境下有效地习得第二语言。

本文将介绍几种主流的第二语言习得理论,并探讨其在实际教学中的应用。

行为主义理论行为主义理论认为语言习得是一个习惯形成的过程。

通过刺激-反应机制,学习者对环境中的语言输入做出反应,并逐渐形成正确的语言习惯。

在教学中,这一理论强调模仿和重复练习,如语音训练和句型操练,以帮助学生形成正确的语言习惯。

认知理论认知理论强调学习者内部心理活动的作用,认为语言习得是一个信息处理的过程。

学习者需要对输入的语言材料进行加工、储存和提取。

在教学上,认知理论倡导有意义的学习任务和策略训练,鼓励学生通过解决问题来学习语言。

社会文化理论社会文化理论认为语言习得是社会互动和文化参与的结果。

学习者在与他人的交流中逐步掌握语言。

这一理论强调社会环境的重要性,提倡使用真实的语言材料和情境,鼓励学生通过合作学习和角色扮演等活动提高语言能力。

输入假说输入假说由斯蒂芬·克拉申提出,主张学习者通过理解略高于当前水平的语言输入(i+1)来习得语言。

在教学实践中,这意味着教师应提供足够多的可理解输入,如听力和阅读材料,以促进学生的语言发展。

输出假说输出假说由梅瑞尔·斯温提出,强调语言产出在语言习得中的作用。

学习者通过尝试使用目标语言来检验自己的假设,并通过反馈进行调整。

教学中,鼓励学生积极参与口语和写作练习,以提高他们的语言能力。

应用实例在实际教学中,教师可以根据不同的理论设计教学活动。

例如,根据行为主义理论,可以设计模仿练习;根据认知理论,可以设置问题解决任务;根据社会文化理论,可以组织小组讨论;根据输入假说,可以提供大量的阅读材料;根据输出假说,可以安排演讲和写作作业。

二语习得理论在汉语教学中的应用随着全球经济发展的日益加速,汉语已成为世界上越来越多人学习的语言。

在汉语国际教育中,如何有效地教授汉语成为了一个重要的问题。

而二语习得理论作为一个重要的教育学理论,可以为汉语教学提供很好的启示与指导。

一、二语习得理论的基本假设二语习得理论是由古曼和克鲁茨于1977年提出的,它认为第二语言习得是一种自然的心理过程,其特点是学习者由无意识的感知逐渐转向意识的规则学习,最终形成一个内在的语言系统。

在这个过程中,语言输入和输出、意识和不意识的语言认知运作、语言环境和学习者自身的因素都会对语言学习产生影响。

二、 1. 提供多样化的语言输入二语习得理论认为,要使学生能够习得第二语言,必须让他们接触到大量的外语输入。

在汉语教学中,应该通过多种方式提供学生汉语输入,比如说汉语课堂对话、听力材料、媒体新闻、文学作品等,同时也可以鼓励学生自己寻找汉语输入资源,比如说汉语电影、网站、音乐等。

2. 建立愉悦的学习氛围二语习得理论认为,学习者的情感状态和态度会对语言习得过程产生影响。

如果学生在学习汉语时感到无聊、焦虑或不快,那么他们的学习效果就会大打折扣。

因此,在汉语教学中,应该创造出轻松、愉悦的学习氛围,比如说组织游戏、实践活动和文化体验等。

同时,也应该为学生提供足够的支持和鼓励,使他们更加自信和积极地学习汉语。

3. 倡导学习策略的培养二语习得理论认为,学习者必须积极主动地参与到语言学习中,才能更好地习得外语。

因此,在汉语教学中,应该积极培养学生的学习策略。

这些策略可以包括制定学习计划、注意汉字拼音的学习、利用语感进行口语训练、寻找语音、语法、词汇差异等间接证据进行学习等等。

通过这些策略的应用,学习者可以更加自主地学习汉语,提高汉语的习得效率。

4. 坚持语境导向的教学二语习得理论认为,在语言习得过程中,学习者需要学会将语言知识应用到语境中,才能真正掌握语言规则。

因此,在汉语教学中,要坚持语境导向的教学,让学生通过实际应用汉语的场景来学习语言知识。

(一) 乔姆斯基的普遍语法与二语习得乔姆斯基和其支持者们认为 ,遗传基因赋予人类普遍的语言专门知识 ,他把这种先天知识称之为“普遍语法”。

他们的主要论点是 ,假如没有这种天赋 ,无论是第一语言还是第二语言的习得将是不可能的事情 ,原因是在语言习得过程中 ,语言数据的输入(input )是不充分的 ,不足以促使习得的产生。

乔姆斯基认为 ,语言是说话人心理活动的结果 ,婴儿天生就有一种学习语言的能力 ,对他们的语言错误不须纠正 ,随着年龄的增长他们会在生活实践中自我纠正。

有的人在运用语言时 ,总是用语法来进行核对 ,以保证不出错误 ,这就是所谓通过学习来进行监控的[ 1 ] (P19)。

随着语言水平的不断提高 ,这种监控的使用会逐渐越来越少。

从本质上说 , 语言不是靠“学习”获得的 , 只要语言输入中有足够的正面证据 ,任何一个正常人都能习得语言。

(二) 克拉申的监控理论在 20 世纪末影响最大的二语习得理论当数克拉申的监控理论(Monitor Theory) 。

他把监控论归结为 5 项基本假说:语言习得与学习假说、自然顺序假说、监控假说、语言输入假说和情感过滤假说。

克氏认为第二语言习得涉及两个不同的过程:习得过程和学得过程。

所谓“习得”是指学习者通过与外界的交际实践 ,无意识地吸收到该种语言 ,并在无意识的情况下 ,流利、正确地使用该语言。

而“学习”是指有意识地研究且以理智的方式来理解某种语言(一般指母语之外的第二语言)的过程。

克拉申的监控假说认为 ,通过“习得”而掌握某种语言的人 ,能够轻松流利地使用该语言进行交流;而通过“学得”而掌握某种语言的人 ,只能运用该语言的规则进行语言的本监控。

通过一种语言的学习 ,我们发现,“习得”方式比“学得”方式显得更为重要。

自然顺序假说认为第二语言的规则是按照可以预示的顺序习得的 ,某些规则的掌握往往要先于另一些规则 ,这种顺序具有普遍性 ,与课堂教学顺序无关。

二语习得理论克拉申理论2010-12-20 09:47:22| 分类:专业学习| 标签:|字号大中小订阅近年来,西方在第二语言习得研究中取得了不少成果,也提出了各种理论,其中影响较大的要数克拉申的第二语言习得理论(又称“监控理论”)。

此理论主要由五大假说组成:习得/学得假说(the Acquisition/Learning Hypothesis),自然顺序假说(the Natural Order Hypothesis),监控假说(the Monitor Hypothesis),输入假说(the Input Hypothesis)和情感过滤假说(the Affective Hypothesis) [1] [2]一、克拉申的语言习得理论(一)习得/学得假说习得/学得假说是克拉申所有假说中最基本的一个,是其第二语言习得理论的基础。

这一假说认为:发展第二语言能力有两个独立的途径:“习得”是下意识过程,与儿童习得母语的过程,在所有的重要方面都是一致的;“学得”则是有意识过程,通过这一过程,可“了解语言”(即获得有关语言的知识)。

“习得”是潜意识(subconscious)过程,是注重意义的自然交际结果,正如儿童母语习得过程。

“学得”(learning),是有意识(conscious)的过程,即通过课堂教师讲授并辅之以有意识的练习、记忆等活动达到对所学语言的掌握。

Krashen认为成人学习第二语言可以通过两种方式——语言习得(language acquisition)和语言学得(language learning)。

语言是潜意识过程的产物。

这一过程和孩子们学习母语的过程很相似。

它要求学习者用目的语进行有意义的、自然的交流。

在交流过程中学习者所关注的是交流活动本身,而不是语言形式。

语言习得则是正式教育的产物。

正式教育是一个有意识的过程,其结果是学习者能获得一些有意识的和语言相关的知识。

Krashen指出学得不能转换成习得。

二语习得的重要建议人克拉申以为:简略来说,说话的控制,无论是第一说话照样第二说话,都是在“可懂得的”真实语句产生(即我们前面商量的有用的声音,也就是可以懂意思的外语)下实现的;都是在放松的不反感的前提下接收的;它不须要“有意识地”进修,练习和应用语法常识;它不克不及一夜速成,开端时会比较慢,说的才能比听的才能实现得晚.所以最好的办法就是针对以上说话实现的特色来设计的.他的理论由以下五大支柱构成,被他称为五个“假说”.五个假说不分先后,但分量不合,下面一一解释:1.习得——学得差别假设(The Acquisition-Learning Hypothesis)成人是经由过程两条截然不合的门路慢慢控制第二说话才能的.第一条门路是“说话悉得”,这一进程相似于儿童母语才能成长的进程,是一种无意识地.天然而然地进修第二说话的进程.第二条门路是“说话进修”,即经由过程听教师讲授说话现象和语律例则,并辅之以有意识的演习.记忆等运动,达到对所学说话的懂得和对其语法概念的“控制”.悉得的成果是潜意识的说话才能;而学得的成果是对说话构造有意识的控制.该假设以为,成年人并未掉去儿童学说话的才能.克拉申甚至以为,假如赐与异常幻想的前提,成人控制说话的才能还要比儿童强些.他同时还以为,他人在旁帮你改正错误,对你的说话控制是没有什么帮忙的.这一点中国同窗值得留意.2.天然次序假设(The Natural Order Hypothesis)这一假设以为,无论儿童或成人,语法构造的悉得现实上是按可以猜测的必定次序进行的.也就是说,有些语法构造先悉得,另一些语法构造后悉得.克拉申指出,天然次序假设其实不请求人们按这种次序来制订教授教养大纲.现实上,假如我们的目标是要悉得某种说话才能的话,那么就有来由不按任何语法次序来教授教养.初学时的语法错误是很难防止的,也是没须要太介怀的.3. 监检假设(The Monitor Hypothesis)一般说来,下意识的说话悉得是使我们措辞流畅的原因;而理性的说话进修只起监检或“编辑”的感化.换句话说,当我们启齿措辞时,话语由“悉得”体系产生,经“学得”体系监检后成为“真言”而流露出口.说话进修的这种监检功效可能在我们措辞或写作之前,也可能在厥后.在口头攀谈中,人们往往没有时光去推敲推敲语法.语律例则假如不是悉得而是背出来的,也用不上.但在事先预备的正式谈话和写作中,语法的应用能进步说话的精确性,为演讲或文章增加颜色.这一条可以说是克拉申对语法常识的用途做出的最大妥协.4. 输入假设(The Input Hypothesis)输入假设也是克拉申第二说话悉得理论的焦点部分.只有当悉得者接触到“可懂得的说话输入”(comprehensible input),即略高于他现有说话技巧程度的第二说话输入,而他又能把留意力分散于对意义的懂得而不是对情势的懂得时,才干产生悉得.假如你的现有程度为“i”,那么就要给你供给“i+1”程度的输入.这种“i+1”的输入其实不须要人们有意地去供给,只要悉得者能有足够的懂得输入时,就主动地供给了.克拉申以为,懂得输入说话的编码信息是说话悉得的须要前提,不成懂得的(incomprehensible)输入只是一种噪音.按照输入假设,措辞的流畅程度是天然达到的,是不克不及直接教会的.对输入假设的懂得症结点就是comprehensible input “i+1”.+ 1 就是在本身现有程度上加了“一点点”难度.换句话说,我们恰是因为有了这一点点难度才进步的.其实大家查找的答案,最重要的出处就在这一条上.我们之前对一系列误区的剖析,许多都能从这一假设中找到根据.我们往后控制的最重要的技巧就是不竭本身创造这一前提.稍后我们具体解释.别的有一个异常重要的“沉默期”(Silent period)的概念,是在这假设里引入的.克拉申以为,无论成人或儿童,在控制措辞才能前,都邑有一个相当长的沉默期,直到听懂的量达到必定程度而有足够的自负时,才可能措辞.这一沉默期是正常的同时也是须要的.所以大家不要急着上来就想说,说的才能要来得慢,同时它是天然到来的.5. 情绪过滤假设(The Affective Filter Hypothesis)情绪过滤假设以为,有了大量的合适的输入的情况其实不等于学生就可以学好目标语了,情绪身分起着促进或阻碍的感化,心理上的身分影响着他悉得说话的速度和质量.这些身分是:1)动力.学生的进修目标是否明白,直接影响他们的进修后果.2)性情.比较自负,性非分特别向,乐于把本身置于不熟习的进修情况,自我感到优越的学生在进修中进步较快.3)情绪状况.在第二说话或外语的进修中,焦炙较少的人轻易得到更多的说话输入.同样,心境放松和感到舒适的学生在较短的时光内显然学得更好.这一假设有点偏说话教授教养经验谈,它的重要性也常被疏忽.(后来人们经由过程试验发明,人在试图说外语而又说不出来时因焦炙而在脑部产生的电流,可以电逝世一只老鼠,可见学外语时的焦炙程度之高.)6. 可懂得输出Comprehensible Output后来说话学家又发明假如仅有输入前提而缺少输出体系,学生就会听得懂但说的才能差.广东话中有一句:“识听不识讲.”说的就是这一现象.于是斯韦恩(Swain)在1985 年提出了“可懂得输出理论”,即在输出时测验测验做一些凌驾他们今朝程度的演习.因为输出的进程可以促使学生积极查找合适的情势来表达他们所要表达的意思,当他们碰着一些不知该若何表达其意思的艰苦时,就会去尽力测验测验,在这个进程中他们可以本身测验测验总结一些新的规矩,从对方的反馈中总结经验,最终形成比较稳定的体系.这一理论是对克氏理论体系的填补.本身以为到此,“二语悉得论”框架到此已经比较完全了.前面这些评论辩论,一向是在进修说话办法的“计谋”层面.大家最轻易疏忽“计谋”而急着进入“战术”层.而战术上的误差和错误可以填补和改正,计谋上的掉误解导致全盘皆输.下面这句话是美国西点军校学员必须背诵的:“Every Battle Is W on or Lost Before It Is Ever Fought.”大家细心看一下,可以觉得骄傲了.这是中国古代军事计谋家孙子的名言.有了“二语悉得”的理论构造,就可以制订战术了.愚蠢的同窗这时已经本身自力做了,下面我帮大家搭个架子,并讲一些以往的经验和不雅察,大家可以配合商量.对于进修者来说,可以按照制订出的战术具体实践,对于教授教养者而言,要根据精确的理念设计课程和教授教养模式.我们先谈进修者的战术制订.。

(一) 乔姆斯基的普遍语法与二语习得乔姆斯基和其支持者们认为 ,遗传基因赋予人类普遍的语言专门知识 ,他把这种先天知识称之为“普遍语法”。

他们的主要论点是 ,假如没有这种天赋 ,无论是第一语言还是第二语言的习得将是不可能的事情 ,原因是在语言习得过程中 ,语言数据的输入(input )是不充分的 ,不足以促使习得的产生。

乔姆斯基认为 ,语言是说话人心理活动的结果 ,婴儿天生就有一种学习语言的能力 ,对他们的语言错误不须纠正 ,随着年龄的增长他们会在生活实践中自我纠正。

有的人在运用语言时 ,总是用语法来进行核对 ,以保证不出错误 ,这就是所谓通过学习来进行监控的[ 1 ] (P19)。

随着语言水平的不断提高 ,这种监控的使用会逐渐越来越少。

从本质上说 , 语言不是靠“学习”获得的 , 只要语言输入中有足够的正面证据 ,任何一个正常人都能习得语言。

(二) 克拉申的监控理论在 20 世纪末影响最大的二语习得理论当数克拉申的监控理论(Monitor Theory) 。

他把监控论归结为 5 项基本假说:语言习得与学习假说、自然顺序假说、监控假说、语言输入假说和情感过滤假说。

克氏认为第二语言习得涉及两个不同的过程:习得过程和学得过程。

所谓“习得”是指学习者通过与外界的交际实践 ,无意识地吸收到该种语言 ,并在无意识的情况下 ,流利、正确地使用该语言。

而“学习”是指有意识地研究且以理智的方式来理解某种语言(一般指母语之外的第二语言)的过程。

克拉申的监控假说认为 ,通过“习得”而掌握某种语言的人 ,能够轻松流利地使用该语言进行交流;而通过“学得”而掌握某种语言的人 ,只能运用该语言的规则进行语言的本监控。

通过一种语言的学习 ,我们发现,“习得”方式比“学得”方式显得更为重要。

自然顺序假说认为第二语言的规则是按照可以预示的顺序习得的 ,某些规则的掌握往往要先于另一些规则 ,这种顺序具有普遍性 ,与课堂教学顺序无关。

“输入假说”是“监察理论”的核心内容。

克氏认为 ,学习者是通过对语言输入的理解而逐步习得第二语言的 ,其必备条件是“可理解的语言输入” (comprehensibleinput) 。

只有当学习者接触到的语言输入是“可理解的” ,才能对第二语言习得产生积极作用。

“情感过滤假说”试图解释为什么学习者的学习速度不同 ,最终达到的语言水平不同。

学习者所接触的可理解输入的量以及他们的情感因素对语言习得同样产生重要影响。

情感最终影响语言习得的效果。

(三) 二语习得环境论“环境论”认为 ,就某一生物的发展而言 ,更为重要的不是先天因素 ,而是后天的经验。

早期的环境论以“行为主义”(behaviorism)的刺激———反应( stimulus———response)理论为基础 ,认为语言是一套行为习惯 ,语言习得是这种行为形成的过程。

“第二语言习得就是克服旧的语言习惯(即母语)的干扰 ,培养新的语言习惯(即第二语言)的过程。

近年来 ,环境论阵营里又提出“文化迁移模式” (Ac - culturation Model) 。

该理论认为学习者在学习过程中受社会和心理上同本族语者之间距离的影响。

[ 2 ] (P228) 社会距离指学习者作为社会群体中的一员与操另一种语言的社会群体的接触:心理距离指学习者作为个体所受到的影响因素。

这些社会和心理变量构成第二语言习得的一个重要因素: “文化迁移” ,即学习者适应一种新文化的过程。

第二语言习得只是文化迁移的一个方面 ,学习者向目的语迁移的程度决定了他们第二语言习得的程度。

文化迁移模式分两种类型 ,在第一种类型的文化迁移模式中 ,学习者融入目的语社会 ,对目的语保持开放心态。

在第二种模式里 ,学习者不仅融入社会 ,心态开放 ,而且希望采取目的语社会的生活方式和价值观念。

总之 ,第二语言习得取决于学习者对目标语文化的接触、适应、接受和趋同程度。

二语习得的关键期人大脑中有一个专门负责学语言的区域,即布罗卡区(Broca`s area)。

布罗卡区在2-4岁时开始快速发育,12岁之后,绝大部分人的“布罗卡”区会关闭,此时再学外语,大脑已无法把外语直接贮存在布罗卡区,而是存储在记忆区,运用时就不再那么自如灵活了。

这时当你再产生思维想表达的时候,不是直接从母语区反射出来,而是要绕到记忆区,然后在记忆区提取信息进行表达,也就是传统的“英汉互译”。

这一发现提醒人们:要想事半功倍地学好外语,就该充分利用语言学习敏感期。

所以,让孩子从3、4就开始学英语非常重要。

二语习得(英语)四个阶段第一阶段:沉默期语言学家克拉申(Krashen)的理论,儿童在习得母语时,总是经历一个为期大约一年的“听”的过程(沉默期),然后才开口说出第一个词。

这一规律同样适合于第二语言习得。

第二语沉默期的长短因人而异,有的只要一天,有的则要半年或更久。

Krashen认为“沉默期”是使习得者建立语言能力的一个非常必要的时期。

在沉默期这段时间里,儿童通过“听”来提高语言能力,也就是说,通过接受可理解的语言输入来发展语言能力。

第二阶段:英语语法干扰期刚从沉默期走出来的孩子,刚刚学会开始应用第二语言,但是错误非常多,不习惯第二语言的规则。

语法干扰期是掌握语言的必经阶段。

孩子尝试着把语言按照一定规则组织起来,创造出大量的表达方式(其中有很多错误)。

这是儿童掌握语法规则,建立语感的必然方式。

第三阶段:学术英语提高期孩子可以讲英语了,家长就认为完成了英语学习任务,其实这只是证明日常口语学习部分达到了一个水平,但是掌握的不全面。

许多中国孩子进入美国课堂学习时发现课本看不懂,学科词汇听不懂。

原因在于他们并没有掌握学术英语知识。

而这方面知识对于孩子的学科应用水平和日后的工作交流起到至关重要的作用。

学好学术语言可以为孩子搭建另一片广阔天地,可以让中国孩子更深入的理解异国文化,可以训练孩子的多元学科思维,也可以使孩子更快融入国际交流,成为一个地地道道的小国际人!作为家长要暗示孩子继续探索学习,鼓励他们多了解学科知识,让他们对学术英语感兴趣。

第四阶段:学习曲线上升期达到英语学习一个阶段后孩子的提高水平趋于缓慢,多数家长这时看不到孩子有明显进步就会施加很大压力给他们,担心孩子英语水平下降。

专家提醒家长不要焦虑学习中出现的曲线期,这是每个学习者遵循的自然规律,只要坚持不懈,按照既定的目标发展会突破平缓期,继续提高英文水平。

各阶段的教育技巧第一阶段:沉默期语言学家克拉申(Krashen)研究发现:儿童在习得母语时,要经历为期大约一年的“听”的过程(沉默期),然后才开口说出第一个词。

这一规律同样适用于第二语言习得,沉默期的长短因人而异。

就像我们从小学中文,1岁前通常都不会开口说话,在爸爸妈妈及周围人大量的语言引导和刺激下,才逐渐学会说简单的字、词,会叫“爸爸”、“妈妈”,最后才发展为说完整的句子。

第二语言的习得同样如此,会经历几个月甚至1年不等的沉默期。

教育技巧:针对语言沉默期的孩子,老师需要营造全英文的环境,结合课件与他们进行趣味互动,培养孩子的语感,包括对语音、语调的感受等。

请不要期望孩子迅速开口说英语,给孩子施加学习的压力。

家长也不要一回家就追问,今天上课学什么了?表演几句你学的英文吧?多一点耐心,多一点鼓励,与孩子一起走过沉默期,大胆开口说英文。

第二阶段:英语语法干扰期从沉默期走出来的孩子,刚学会应用第二语言,不习惯第二语言的规则往往表达容易出错。

就像1岁多的宝宝学母语,也会出现“主谓宾”颠倒,“你我”不分的情况一样。

宝宝们在刚开始说话的时候,通常不会说:“我要喝水。

”甚至会说:“豆豆吃水!”这时候,通常妈妈不会责怪或纠正孩子,而是高兴,自然地对孩子说:“豆豆要喝水啊!”当妈妈不断重复正确的,时间长了,孩子也就会了正确的说法。

语法干扰期是每个人掌握语言的必经阶段,是儿童掌握语法规则,建立语感的必然方式。

教育技巧:当孩子会积极主动说一些英语词组或短句子了,即便是输出并不流利,经常出错,也没关系,请您淡然一点。

要知道,即便是中国人学汉语,美国人学英语,也都会经历主谓宾不分,句式表达错误的情况,通过后期持续性、科学的学习,这些都能得到改善,请不必过于担心。

第三阶段:学术英语提高期孩子可以讲英语了,不意味着完成了英语学习,这只证明日常口语学习部分达到了一定水平,但是掌握得不全面。

中国人除了会用中文进行生活层面的沟通,还需要上学进行学习,学习内容包括语文课中的故事、诗歌,数学课中的数字、运算和逻辑,科学课中的四季、气候等学科知识,这些是丰富语言运用的知识载体。

许多中国孩子进入美国课堂会发现课本看不懂,学科词汇听不懂,原因在于他们并没有掌握学术英语知识,不了解学科思维方式和异国文化。

学好学术语言,对孩子日后用英文工作,参与职场竞争,成为国际人才至关重要。

教育技巧:孩子学英语目的是什么?仅能用英语进行日常情景对话吗?仅能用英文讲故事吗?相信大多家长的目标不局限于此,鼓励孩子进行探索式学习,用英文学学科知识,具备学科思维的习惯,是迈向国际精英人才的重要一步。

第四阶段:学习曲线上升期再优秀的孩子,都不能保证每次考试都是100分,同样的道理,语言学习也有曲线上升期,这一阶段孩子英语水平的提高趋于缓慢。

很多家长看不到孩子有明显进步,就担心孩子英语水平下降,便通过各种手段给孩子施加压力。

教育专家表示:在语言学习的曲线上升期,首先家长要学会坚持,帮孩子按照既定目标学习。

另外,在坚持的同时帮孩子养成良好的学习习惯,循序渐进英文水平会继续提高。

教育技巧:所有人学英语都会出现曲线上升期的情况。

刚去美国的留学生即便英文很好,也都有一个艰难的过渡期。

美国课堂有很多小规模的Seminar,要求每个人都参与讨论,由于对全英文环境不适应,很多人能听懂别人的讨论,自己有好的想法,但就是无法流畅表达。

在经过一段时间的“痛苦”历练后,好像猛然间开窍了,最终也能实现流利讨论,丝毫无障碍。

这个其实就有大量的语言输入,大量的积累,是厚积薄发的结果。

孩子语言学习的潜能无限,父母要多给孩子一些鼓励,多营造一些全英文的学习环境。

如:在家放全英文的CD给孩子听,或带孩子到瑞思“美国小学”图书馆,阅读原版外文书籍等都是不错的选择!。