淡水养殖池塘规范化改造建设技术_四

- 格式:pdf

- 大小:91.22 KB

- 文档页数:2

淡水养殖池塘的设计与改造淡水养殖池塘是一种常见的养殖方式,广泛应用于农业、渔业等领域。

通过合理的设计和改造,可以提高池塘的养殖效果,增加产量,改善水质环境,提升养殖效益。

本文将综合分析淡水养殖池塘的设计要点与改造技巧,为养殖户提供参考。

一、池塘的设计1.选址与规模确定选择适宜的地形地势,避免低洼易涝的区域,确保池塘底部坚实不渗漏。

根据实际需求和投资能力,合理确定池塘的规模和面积,避免养殖过密或过稀。

2.池塘的形状和结构通过合理设计池塘的形状和结构,可提高水体的流通性,减少死水区的出现。

常见的形状包括长方形、圆形和椭圆形。

例如,长方形池塘适合大规模养殖,圆形池塘则适合小规模养殖。

同时,要确保池塘的深度合适,避免过浅或过深,以便于养殖动物的生长和繁殖。

二、池塘的改造1.水质调理不同养殖对象对水质要求不同,因此,水质调理是池塘改造的一个重要环节。

可以通过施用消毒剂、增加水质微生态,如添加有益细菌等方式来改善水质。

另外,可以设置垂直水循环装置,提升水体的流动性,减少死水区的形成。

2.建设过滤系统建设过滤系统是改造池塘的有效手段之一。

过滤系统可以分为物理过滤和生物过滤两部分。

物理过滤主要通过筛网等装置去除泥沙、残饵等杂质;生物过滤则通过植物和微生物来降解水中的有机物,提高水质。

3.设立水位管理设施根据养殖对象的不同要求,可以设置水位管理设施,如闸门、泵站等。

这些设施可以帮助调节池塘的水位,提供适宜的水环境条件,促进养殖动物的生长和繁殖。

三、池塘的养殖管理1.科学投饵在进行淡水养殖时,要根据养殖对象的特点和需求,科学合理地进行投饵。

投饵要均匀、适量,避免过量或不足,否则会对水质造成污染或影响养殖效果。

2.合理密度根据养殖对象的大小和养殖周期,合理控制养殖密度,避免过密养殖造成环境恶化、疾病传播等问题。

同时,注重鱼群的混养和适龄适校,有利于协同生长和养殖效益的提高。

3.疾病防控定期对池塘进行疾病检查,及时发现和控制病原微生物的滋生。

2011-7河北省唐山市丰南区现有淡水养殖池塘5.4万亩,由于受承包经营机制的影响,大部分养殖池塘存在年久失修的现象,如池底淤泥加厚(最后的淤泥达到0.8米),水深变浅,池埝坍塌,配套设施不健全等。

这种现象已成为制约淡水养殖集约化、高效化、标准化、健康化发展的主要因素。

为此,我局实施淡水养殖池塘标准化技术推广项目,力图通过实施该项目,使池塘标准和养殖技术更加科学化、规范化、标准化,促进淡水养殖健康可持续发展。

一、主要技术措施(一)池塘标准化改造1池塘改造标准1.1池塘面积5-20亩。

1.2池塘形状长方形或正方形。

1.3水深 2.5-3m 。

1.4池塘淤泥厚度0-15cm 。

1.5进排水设施进、排水系统分开,具备独立的进、排水渠,每个池塘具备进、排水闸涵。

1.6道路主干道宽度5m ;塘坝宽度2米。

1.7增氧机每3-5亩配备1台3kW 增氧机。

1.8配电设施配置发电机0.6kW/亩,变压器0.6kv/亩。

1.9管理用房配备仓库和宿舍,每亩池塘配备仓库2m 2、宿舍1m 2。

2池塘改造方法 2.1土方工程对池塘面积、形状、水深及淤泥厚度不符合标准的池塘,在干池的情况下使用推土机和挖掘机相结合施工。

淤泥也可使用泥浆泵带水清除。

2.2设施设备配电设施按照电力安装规范进行安装。

进排水闸涵闸槽采用水泥混凝土结构、闸板采用木质结构、启闭机为铸铁结构。

2.3土建工程主干道为石渣路,塘坝为土路压实,管理用房为砖混结构。

(二)标准化养殖技术1池塘准备1.1清塘池塘须经冬季晾晒池底呈龟裂状,春季使用推土机将淤泥清除。

放苗前15天进水20-30cm ,每亩使用有效氯含量8%的二氧化氯100g 杀灭细菌、病毒。

1.2培育有益菌药物清塘72小时后进水至1米,每亩投放300g 含“光合细菌、枯草芽孢杆菌、硝化细菌、亚硝化细菌、乳酸菌”等多种有益菌在内的复合微生物制剂(每克制剂含活菌数量150亿个以上)。

此法可在清塘后使有益菌形成种群优势,在以后的调控水质及预防疾病等方面达到事半功倍的效果。

Q/BQGLJ 01-2017 水产养殖池塘标准化改造建设规范

1 范围

本标准规定了水产养殖池塘标准化改造建设的目的和要求。

本标准适用于淡水养殖池塘标准化建设。

2 目的

为进一步规范水产养殖池塘标准化改造,促进高效渔业发展。

3 要求

3.1 池塘集中连片300亩以上,交通便利、布局合理,形状规则。

3.2 池塘形状:因地制宜,一般为长方形,长宽比为3:2左右。

3.3 池塘面积:单个养殖塘面积一般10亩左右为宜,根据养殖品种需要,塘口可适当放大,但一般不超过30亩。

3.4 池埂宽度:主埂顶宽度不小于3米,支埂顶宽度不小于1.5米。

3.5 池埂坡度:埂内坡比1:1.5-3(砌石、水泥板护坡除外)。

3.6 池塘深度:平均塘深不低于2米,有效蓄水不低于1.5米,河蟹、虾类等品种养殖塘有效蓄水不低于1米,塘底淤泥厚度不超过0.2米。

3.7 池塘护坡:因地制宜,可使用聚乙烯网片护坡,也可采用石砌、垒石、水泥板等护坡。

3.8 管理用房:需建设管理用房的养殖区域,每间管理用房面积在15平方米以上,高度在

2.6米以上,生活、储物、饲料区分别隔开。

3.9 配套设施:进排水系统分开,道路、电力、养殖机械等配套设施完善,电力线路安全可靠。

3.10 环境要求:每50亩塘设置一个固体垃圾收集筒,集中收集后运出养殖区。

保持环境绿化、整洁,养殖区无杂草、杂物。

1。

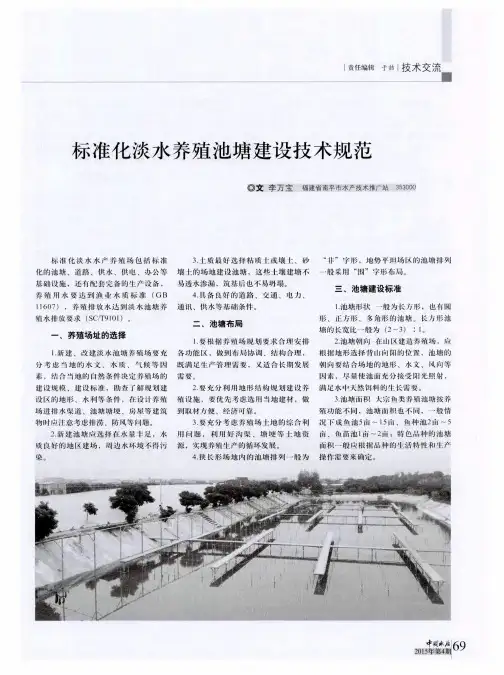

淡水池塘养殖场规范化建设技术手册一、规划与选址1.1 规划设计在建设淡水池塘养殖场之前,首先要进行详细的规划设计工作。

规划设计不仅要考虑到池塘的布局和大小,还要考虑到周边环境、水源、通风等因素。

合理的规划设计能够提高养殖效率,减少池塘养殖场的建设和运营成本。

1.2 选址原则选址是池塘养殖场建设的关键环节。

选址应当考虑地势平坦、土壤肥沃、离水源近、通风良好等因素。

同时,要避免选择高风险区域,如易涝地带、地质不稳定区等。

选址的合理性直接影响到后期的养殖效果和经济效益。

二、池塘建设2.1 池塘布局池塘的布局应当合理,避免造成光照不足、通风不良等问题。

通常可采用长方形或正方形的布局,同时要考虑到周边设施的设置,如进出水口、排水口等。

2.2 池塘材料选择池塘可选择混凝土、塑料膜、红砖等材料建造。

不同材料有各自的优缺点,根据实际情况选择合适的材料进行建造。

2.3 池塘水源池塘的水源是保证养殖效果的关键,应当选择清洁、无污染的水源。

在没有清洁水源的情况下,需要对水源进行前期处理,确保水质符合养殖要求。

三、设施建设3.1 养殖池塘配套设施在池塘建设过程中,需要考虑到周边设施的设置,如水泵、进出水口、氧气增氧系统等。

这些设施能够提高池塘养殖的效率,减少疾病传播的风险。

3.2 养殖工具和设备除了池塘本身,还需要考虑到养殖工具和设备的配置。

常见的养殖工具包括网具、投饵器、投药器等。

合理配置养殖工具和设备能够提高养殖效率,减少人力投入。

四、管理与养护4.1 养殖管理养殖管理是淡水池塘养殖场规范化建设中至关重要的一环。

管理工作包括日常监测水质、定期投喂、疾病防控等。

合理的管理能够保证养殖效果,提高产出。

4.2 池塘养护池塘的养护工作包括定期清理池塘、修复破损设施、清理底泥等。

养护工作不仅能够延长池塘的使用寿命,还能够保证养殖效果的稳定。

五、食品安全与环保5.1 食品安全在养殖过程中,要注重食品安全。

选择优质饲料、合理投喂、定期检测水质等措施能够保证养殖产品的食品安全性。

Q/BQGLJ 01-2017 水产养殖池塘标准化改造建设规范

1 范围

本标准规定了水产养殖池塘标准化改造建设的目的和要求。

本标准适用于淡水养殖池塘标准化建设。

2 目的

为进一步规范水产养殖池塘标准化改造,促进高效渔业发展。

3 要求

3.1 池塘集中连片300亩以上,交通便利、布局合理,形状规则。

3.2 池塘形状:因地制宜,一般为长方形,长宽比为3:2左右。

3.3 池塘面积:单个养殖塘面积一般10亩左右为宜,根据养殖品种需要,塘口可适当放大,但一般不超过30亩。

3.4 池埂宽度:主埂顶宽度不小于3米,支埂顶宽度不小于1.5米。

3.5 池埂坡度:埂内坡比1:1.5-3(砌石、水泥板护坡除外)。

3.6 池塘深度:平均塘深不低于2米,有效蓄水不低于1.5米,河蟹、虾类等品种养殖塘有效蓄水不低于1米,塘底淤泥厚度不超过0.2米。

3.7 池塘护坡:因地制宜,可使用聚乙烯网片护坡,也可采用石砌、垒石、水泥板等护坡。

3.8 管理用房:需建设管理用房的养殖区域,每间管理用房面积在15平方米以上,高度在

2.6米以上,生活、储物、饲料区分别隔开。

3.9 配套设施:进排水系统分开,道路、电力、养殖机械等配套设施完善,电力线路安全可靠。

3.10 环境要求:每50亩塘设置一个固体垃圾收集筒,集中收集后运出养殖区。

保持环境绿化、整洁,养殖区无杂草、杂物。

1。

水产养殖池塘标准化改造实施方案一、背景分析:水产养殖业是我国传统的重要农业领域,在满足人民日益增长的需求和提高农业效益方面起到了重要作用。

然而,传统的水产养殖方式存在一些问题,如水质污染、病害发生率高等,导致养殖效果不理想。

为了提高水产养殖的质量和效益,实现可持续发展,必须进行标准化改造。

二、目标确定:通过标准化改造,使水产养殖池塘达到良好的环境条件,提高养殖效果和产品质量,降低病害发生率,提高农业生产效益。

三、实施步骤:1. 水质改造:通过建设生态滤池、增加水流量等措施,改善池塘的水质环境。

保持水质清洁、稳定,提高水质的透明度和溶解氧含量,防止水体富营养化。

2. 池塘维修和管理:对现有池塘进行维修,修补漏洞,保证池塘的完整性和稳定性。

定期清理池塘底泥和底面杂物,保持水体的通透性和排水能力。

3. 养殖设备更新:更新养殖设备,如增加水泵、增氧设备,提供充足的氧气供应,改善养殖环境,促进水质循环和养殖效果的提高。

4. 防控病害:建立科学的养殖管理制度,加强病虫害的预防和控制。

加强对病害的监测和预警,及时采取措施,防止病害扩散和传播。

5. 种苗质量管理:加强种苗的选育和质量控制,选择抗病虫害、适应环境的优良品种,确保种苗的健康状况和养殖的可持续发展。

6. 便捷设施建设:建设养殖场的便捷设施,如供水管道,养殖物资的存储和保管设施,提高生产的效率和便利性。

7. 科学养殖管理:制定科学合理的养殖计划,包括饲料管理、养殖密度、定期养殖周期的调整等,避免资源的浪费和环境污染。

四、预期效果:1. 水质改善,降低水质污染和病害发生的风险,提高水产养殖的产出和品质。

2. 养殖环境稳定,减少自然灾害和其他因素对养殖的影响。

3. 提高养殖效益,降低资源浪费,提高农业生产的经济效益。

4. 促进水产养殖行业的可持续发展,推动农业现代化进程。

五、实施方案:1. 制定详细的改造计划和时间表,明确责任人和实施步骤。

2. 加强宣传和培训,提高养殖人员的技术水平和管理能力。

淡水池塘养殖场规范化建设技术手册目录前言一、.................................................. 系统模式(1)1.经济型池塘养殖模式................................ ( 1)2.标准化池塘养殖模式................................ ( 1)3.生态节水型池塘养殖模式............................ ( 2)4.循环水池塘养殖模式................................ ( 2)二、.................................................. 场址条件(6)1.规划要求.......................................... ( 6)2.自然条件.......................................... ( 6)3.水源、水质条件.................................... ( 6)4.土壤、土质........................................ ( 7)5.电力、交通、通讯.................................. ( 7)三、.................................................. 布局 (9)1.场地布局.......................................... ( 9)2.基本原则.......................................... ( 9)3.布局形式.......................................... ( 9)四、养殖设施 (11)1.池塘.............................................. ( 11)2.进排水系统....................................... ( 20)3.场地、道路等..................................... ( 25)4.越冬、繁育设施................................... ( 27)5.建筑物 (34)6.配套设施 (35)五、水处理设施 (37)1.源水处理设施 (37)2.排放水处理设施 (38)3.池塘水体净化设施 (41)六、生产设备 (42)1•增氧设备.......................................... ( 42)2.投饲设备......................................... ( 44)3.排灌机械......................................... ( 45)4.底质改良设备 (45)5.水质检测设备 (46)6.起捕设备......................................... ( 47)7.动力、运输设备 (48)七、养殖管理 (49)1.养殖投入品管理 (49)2.养殖生产管理 (54)八、主要参考文献 (66)附录 (67)附录 1. 渔业水质标准GB 11607(摘录)附录 2. 饲料卫生标准GB 13078(摘录)附录 3. 无公害食品水产品中渔药残留限量NY 5070-2002 (摘录)附录 4. 无公害食品渔用药物使用准则NY 5071 (摘录)附录 5. 无公害食品淡水养殖用水NY 5051 (摘录)附录 6. 无公害食品渔用配合饲料安全限量NY 5072 (摘录)附录7.淡水池塘养殖水排放要求SC/T9101 (摘录)编后「、八前言淡水池塘养殖是我国水产养殖的主要生产模式,是我国现代社会发展优质蛋白质供应的重要保障,是优质蛋白质产生最高效的生产方式。

怎样对池塘进行整治和改造第一篇:怎样对池塘进行整治和改造怎样对池塘进行整治和改造?要使养鱼获得高产,很重要的一条是要使池塘的环境条件适合于鱼类的生长和鱼类天然饲料的繁殖。

1、池塘的常规清整。

常规清整,主要是清理淤泥,清除野杂鱼和修整塘基。

池塘的淤泥过多,将使水质变坏,使鱼容易生病。

野杂鱼增多,会捕食放养的鱼种和消耗饲料。

清整鱼塘最好在冬季池塘水浅鱼少时进行。

可干塘清整,平整塘底,修补漏洞,加固塘基,挖去过多的淤泥,池塘一般保持20厘米左右的淤泥较为适宜。

池塘排干后最好让池底接受充分的风吹日晒和霜冻,这样既可杀灭病原菌和害虫,又可以使底质淤泥变得疏松,促使有机质的分解,提高池塘的肥力。

经过整治的鱼塘放种前,先灌浅水,然后每亩用茶麸40公斤或生石灰60—75公斤全塘消毒,既杀灭病原菌和害虫,又可中和淤泥中的有机酸,增加钙离子,稳定水的酸碱度。

2、新开池塘的改造。

新开塘的塘底多为红、黄土、泥炭土或矾酸土,酸性较重。

投产后鱼活动能力很差,食欲不振,生长缓慢,投放人畜粪肥不易分解,表绿肥难以沤烂,水质清澈见底,养鱼效益很差。

因此对新塘必须实施改造。

①夯实塘基,种好作物。

用推土机推好塘基再用推土机将塘基压实,然后种上象草等青绿饲料作物的固土草皮。

②晒白塘底,施足基肥。

平整好塘底后最好将塘底耙松或犁翻一次,以使塘底泥充分风化,提高土温能力。

在耙松晒白的基础上,每亩用粪肥150—250公斤、骨粉15—20公斤,充分沤制后全塘洒泼作基肥。

经晒1—2天,每亩再用15—25公斤开水泼洒以中和酸性,改良土质。

随后灌水30厘米,每亩施茶麸10—15公斤,大草200—300公斤,浅水浸沤加速腐烂分解。

待水质变肥再注入新水,使水深达80—100厘米,然后放养鱼种,有些养鱼2—3年的新开塘,水质尚未变肥可重复一次。

③加强追肥,多施有机肥。

实行有机肥与无机肥、氮肥与磷肥相结合。

④鱼畜结合,以猪促鱼。

新塘水瘦,有机肥容纳量大,可以通过养猪促鱼,猪粪下塘,以提高鱼产量。

养殖鱼塘改建方案引言养殖鱼塘的改建是为了提高鱼类的养殖效率和增强鱼类生长环境的质量。

本文将给出一个针对养殖鱼塘改建的方案,从鱼塘的设计、水质管理、养殖设备等多个方面进行改进和优化。

1. 鱼塘设计1.1 鱼塘规模鱼塘规模的大小需要根据养殖目标来确定。

可以根据养殖鱼类的种类、数量和市场需求来确定鱼塘的面积和深度。

一般来说,鱼塘的面积应该能够容纳足够数量的鱼类,同时要考虑到水质调控和养殖管理的便利性。

1.2 鱼塘结构改建时可以考虑将鱼塘分成不同的区域,包括孵化区、养殖区和管理区。

孵化区和养殖区之间可以设置隔离网,以便更好地管理和控制鱼类的生长和数量。

管理区可以设立养殖设备和水质监测设备,方便日常管理和维护。

1.3 鱼塘深度和底部设计鱼塘的深度应根据养殖鱼类的需求来确定。

一般来说,深度应该保证鱼类能够自由游动,并且不受环境因素的干扰。

底部设计可以考虑采用泥土和石块混合的方式,能够提供适合鱼类生长的底质,并减少污泥的积累。

2. 水质管理2.1 水质检测和监测改建后的鱼塘应配置水质检测和监测设备,定期对水质进行监测。

包括水温、氧气含量、pH值、溶解氧、氨氮等指标的监测,以及有毒物质和重金属的检测。

可以使用传感器和自动化设备进行数据采集和监测,从而提前发现并解决水质问题。

2.2 水质调控根据监测数据和养殖鱼类的需求,适时进行水质调控。

可以通过增加氧气供应、调节水温、添加水质调节剂和有益细菌等方式来改善水质。

同时要注意防止水质过度调控和对鱼类健康造成的影响。

2.3 废水处理鱼塘改建后,废水处理是一个重要的环节。

应设置专门的废水处理设备,对鱼塘中的废水进行处理和过滤,保证排放的废水达到环保标准。

可以采用生物滤池、植物净化池等方式进行废水处理,同时可以将处理后的废水进行二次利用,提高水资源利用率。

3. 养殖设备3.1 过滤设备为了保持水质的清洁和养殖环境的良好,可以配置合适的过滤设备。

包括机械过滤器、生物过滤器和化学过滤器等。

浅谈淡水养殖池塘标准化技术浅谈淡水养殖池塘标准化技术1 池塘标准化改造1.1 池塘改造标准对于面积、形状、水深以及淤泥厚度不符合标准的池塘,需要在干池的情况下使用推土机和挖掘机相结合来施工,使用泥浆带水泵来清除淤泥。

主干道要为石渣路,而塘坝为土路并且需要压实,管理用房为砖混结构。

在培养有益菌和培养藻类之前要进行清塘。

池塘的池底必须经过冬季的晾晒呈现龟裂状,然后在春季用推土机清除干净淤泥,在放苗之前的半个月这段时间要进水20-30厘米,还要杀灭干净细菌和病毒,其方法是使用100克二氧化氯,每亩用量约为100克,其中二氧化氯中的有效氯含量必须为8%。

池塘经过药物清理72小时后便可进行有益菌的投放,投放时要进水1米,其投放量为每亩300克的复合微生物制剂,这种微生物制剂的主要成分为:光合细菌、枯草芽孢杆菌、硝化细菌、亚硝化细菌、乳酸菌等,每克制剂所含的活菌数量必须保持在150亿个以上。

这种方法的优点在于能够在清塘后使有益菌形成种群优势,将会大大有利于以后的水质调控和疾病预防,使其达到事半功倍的效果。

1.3 培育藻类藻类的培养可与有益菌的培养同步进行,在培育有益菌的同时,可以往池塘中投入肥水素进行藻类的培养,投放量为每亩投放1千克,当池水呈现出淡绿色或者浅茶褐色时较为适宜。

2 鱼种放养2.1 鱼种消毒 2.1 放养密度每亩可以放养规格为100克/尾的鲤鱼1500尾,规格为150克/尾的鲢鱼350尾,规格为150克/尾的鳙鱼50尾,规格为150克/尾的鲫鱼600尾。

这是最为适宜的密度,低于这个密度会使池塘资源得不到合理的利用而出现浪费,而高于这个密度则会超过池塘的负荷。

3 水质调控池塘是鱼类生存的必需条件,水域是鱼类生存的必需环境,池塘条件的好坏和水质质量的好坏与鱼类的生存、生长和繁殖息息相关,因此,在养鱼生产上,只有根据不同的水域条件,调节好池塘水质,才能为鱼类的健康生长提供保障。

鱼塘的周边环境十分重要,要在池塘周边栽植树木,场内栽植花草,整修道路,使其周边环境美化、香化。

淡水养殖技术指南如何建立和管理养殖塘淡水养殖技术指南:如何建立和管理养殖塘养殖业在满足人们对食物需求方面起着至关重要的作用。

而淡水养殖作为养殖业的重要组成部分,在近年来得到了广泛的发展和关注。

本文将为您详细介绍如何建立和管理养殖塘,以提高淡水养殖的效益。

一、养殖塘选址养殖塘的选址是养殖成功的前提。

首先要选择水质清洁、水源充足的区域。

其次,选择地势平坦、不易积水的地方进行塘坝建设,以免因积水导致塘坝渗漏。

此外,还要考虑到交通便利、水利设施完备等因素。

二、养殖塘设计在建立养殖塘之前,需要进行合理的设计。

首先要确定塘坝的尺寸和形状,以满足养殖的需求。

其次,设置合适的进水和排水设施,保持适宜的水质。

同时,养殖塘中要设置合理的遮阳设备,以防止过度曝晒。

三、养殖塘填塘与疏通填塘是养殖塘建设的重要环节。

使用优质土壤填筑塘坝,确保塘坝结实坚固。

在填塘之后,应定期使用挖泥机进行疏通,保持塘底的平整,以利于养殖鱼类的生长和繁殖。

四、水质管理良好的水质是养殖塘中养殖业成功的关键。

首先要定期检测水质指标,确保水质符合鱼类的生存需求。

其次,要控制养殖密度,避免水体中过度富集的废物对鱼类健康造成不利影响。

另外,定时清理塘底的泥淤,保持水体的通畅和清洁。

五、饲料管理合理的饲料管理是养殖塘中养殖效益的重要因素。

要根据养殖鱼类的种类和生长阶段选择合适的饲料,保证其营养均衡。

同时,要控制饲料的投喂量和频次,以避免过度喂养造成水体污染和浪费。

六、疾病防治养殖塘中常常会遇到鱼类疾病的问题,因此做好疾病的防治工作非常重要。

首先要保持养殖环境的清洁卫生,避免疾病的传播。

其次,要及时发现疾病的迹象,并采取合适的措施进行防治,如使用药物或调整水质等。

七、养殖管理养殖塘的管理涉及到养殖人员的经验和技术。

要做好鱼类的日常管理,保持合适的养殖条件,包括温度、pH值等方面。

此外,要及时观察鱼类的生长情况和行为变化,掌握养殖塘的实际情况,并做出相应调整。

《淡水水池养殖场规范化建设技术手册》中国水科院发布的《淡水水池养殖场规范化建设技术手册》全文一、系统模式按照水产养殖场的计划目的、要求、规模、生产特点、投资大小、管理水平和地域经济发展水平等,养殖场的建设可分为经济型水池养殖模式、标准化水池养殖模式、生态节水型水池养殖模式、循环水水池养殖模式等四种类型。

具体应历时,可以按照养殖场具体情况,因地制宜,在知足养殖规范规程和相关标准的基础上,对相关模式具体内容作适度调整。

1.经济型水池养殖模式经济型水池养殖模式是指具有符合无公害养殖要求设施设备条件的水池养殖模式,具有"经济、灵活" 的特点。

经济型水池养殖模式是目前水池养殖生产所必需达到的大体模式要求,须具有以下要求:养殖场有独立的进排水系统,水池符合生产要求,水源水质符合《无公害食物淡水养殖用水要求(NY 5051)》养殖场有保障正常生产运行的水电、通信、道路、办公值班等基础条件,养殖场配备生产所需要的增氧、投饲、运输等设备,养殖生产管理符合无公害水产品生产要求等。

经济型水池养殖模式适合于规模较小的水产养殖场,或经济欠发达地域的水池改造建设和管理需要。

2.标准化水池养殖模式标准化水池养殖模式是按照国家或地方制定的"水池标准化建设规范"进行改造建设的水池养殖模式,其特点为"系统完备、设施设备配套齐全,管理规范"。

标准化水池养殖场应包括标准化的水池、道路、供水、供电、办公等基础设施,还有配套完备的生产设备,养殖用水要达到渔业水质标准(GB 11607),养殖排放水达到淡水水池养殖水排放要求(SC/T9101)。

标准化水池养殖模式应有规范化的管理方式,有苗种、饲料、肥料、鱼药、化学品等养殖投入品管理制度,和养殖技术、计划、人员、设备设施、质量销售等生产管理制度。

标准化水池养殖模式是目前集约化水池养殖推行的模式,适合大型水产养殖场的改造建设。

3.生态节水型水池养殖模式生态节水型水池养殖模式是在标准化水池养殖模式基础上,利用养殖场及周边的沟渠、荡田、稻田、藕池等对养殖排放水进行处置排放或回用的水池养殖模式,具有"节水再用,达标排放,设施标准,管理规范"的特点。