精神科护理纠纷的防范与对策

- 格式:pdf

- 大小:250.82 KB

- 文档页数:3

探究精神科护理纠纷的原因及预防对策近年来,医疗纠纷呈逐步上升趋势,影响和干扰医院的正常工作。

为此,作者就精神专科护理纠纷产生的原因进行分析,并提出相应的防范对策。

标签:纠纷;预防;护理;精神科1纠纷原因1.1 曲解精神专科正常的护理行为。

由于精神卫生知识仍不普及,精神病人及家属对疾病认识不足,缺乏精神疾病专科护理常识,当护理人员对有冲动、自杀、自伤等行为的患者施行保护性措施、进行危险品检查等精神专科的常规护理措施时,有些家属不能理解,认为护理人员没有同情心,损害了患者的尊严。

1.2 不能理解护理中出现的意外事件。

在精神科有时会遇到突发冲动、自杀、自伤等意外事件,造成患者自身或其他患者的伤害,有些家属则将责任完全归咎于护士,要求追究责任并给予经济赔偿。

1.3 精神科服务范围扩大,护士素质未相应提高。

由于精神医学的发展,临床服务的范围不断扩大,躯体疾患伴发精神障碍者、老年精神病患者夹杂症多的也明显增多。

这要求护士不仅熟练掌握专科护理理论和技能,还需具备其他各专科护理学的理论、技能和社会学、管理学知识。

在精神专科人员短缺、工作风险大、工作环境差、专业长期不受重视的状况下,有些护士责任心不强,规章制度执行不严甚至有章不循,如滥用约束性保护措施、不在规定时间巡视病房等;有些护士不思进取,业务水平低下,致病情观察不细,不能很好预见疾病的先兆、并发症等各种意外情况,即使想到也较偏面,贻误了最佳治疗、抢救时机;有些护士则由于缺乏与人交流、沟通的技巧,问题解释不清或不周到而产生误解等等原因引发纠纷,护士素质因素是引发纠纷的内在原因。

1.4 护理文书记录不能及时、准确、客观反映患者治疗护理情况。

临床工作中为完成硬性的护理任务,有时不能及时记载患者的病情变化,回忆录式的护理记录便诞生了。

还有这种情况,患者明明当日没有大便,而体温单上却赫然写着,或患者雖然打了饭但没吃,却记录着进食好。

这种回忆录式、无中生有式的护理记录,就不能真实、全面客观反映患者的情况。

浅析精神科护理纠纷的原因及预防对策摘要】目的探讨精神科护理纠纷产生的原因,并提出相关的预防对策。

方法根据我院的8起精神科护理纠纷产生的原因进行回顾性分析。

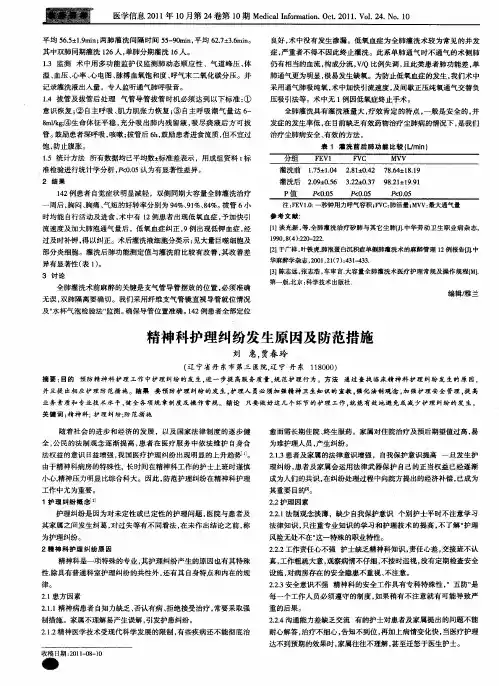

结果产生护理纠纷的原因可分为主观因素和客观因素两种,主观因素包括缺乏责任感,占34%;护理管理薄弱,占10%;未按护理规章制度执行,占10%;意外事件,占36%;护士缺乏稳定的专业思想,占10%。

客观因素则是因为患者不断提高法律意识、护理人员职业态度和护理相关工作。

结论实施精神科安全管理措施,有效地提高护理人员的综合素质,增强其责任感,更要加强护理管理。

这对于预防精神科护理的纠纷有着重要的作用。

【关键词】精神科护理纠纷存在因素预防对策【中图分类号】R471 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)26-0075-01随着我国社会经济的不断发展,医疗机构的制度也逐渐在变化,人们开始加强对健康、法律、制度、维权等方面的意识,导致护理纠纷和医疗设备投诉也日益增加。

精神科需要护理的病人均患有不同程度的精神障碍,在情感认知和行为举止方面常出现异于平常的现象。

造成生活不能自理,社会功能遭受损坏,部分病人对于自己的行为并无自知,缺乏对自我控制能力。

因此,较容易发生护理纠纷,致使护理存在潜在隐患。

为了降低精神科护理纠纷的产生,有效提高护理的质量,笔者对本院2010年9月~2011年11月在精神科产生的8起护理纠纷的原因进行观察和分析,根据问题制定具体的预防对策,其实际情况如下。

1 对象与方法1.1对象我院精神科病房共有680张病床,护理人员251名,年龄为20~52岁,平均年龄为31.6岁。

学历包含本科以上12名,占4.8%;大专138名,占55%;中专101名,占40%。

而这其中主任护师级以上8名,占3.2%;主管护师43名,占17.1%;护师40名,占16%;护士160名,占63.7%。

1.2方法采取回顾性方式进行分析,对本院2010年9月~2011年11月在精神科产生的8起护理纠纷的原因进行观察和分析。

探究精神科护理纠纷的原因及预防对策【摘要】精神科护理是医疗领域中一个重要的领域,但是随之而来的纠纷问题也日益突出。

本文首先介绍了精神科护理纠纷的定义及其重要性,接着分析了导致纠纷的常见原因,包括患者与护理人员之间的沟通问题、医疗行为不当和精神科医院管理不规范等。

然后提出了预防精神科护理纠纷的对策,包括加强护理人员的专业培训、建立严格的医疗护理制度和重视患者权益保护工作。

文章强调了加强护理人员的专业培训、建立严格的医疗护理制度和重视患者权益保护工作是预防精神科护理纠纷的关键。

通过这些对策的实施,可以有效降低精神科护理纠纷的发生率,提高医疗服务的质量和安全性。

【关键词】精神科护理纠纷、原因、预防对策、沟通问题、医疗行为、管理规范、专业培训、医疗护理制度、患者权益保护、重要性。

1. 引言1.1 精神科护理纠纷的定义精神科护理纠纷是指在精神科护理过程中发生的各种矛盾和纠纷,包括患者与护理人员之间的争执、医疗行为不当所导致的问题、以及管理不规范引发的纠纷等。

这些纠纷可能会对患者的身心健康产生负面影响,甚至导致更严重的后果。

精神科护理纠纷通常会涉及患者的权益保护、医疗质量和医患关系等方面,是精神科医院管理和服务的一个重要考量因素。

由于精神疾病患者的特殊性,他们在接受护理过程中可能会出现一些行为和情绪上的问题,这就需要护理人员有较高的职业素质和专业技能来保障患者的安全和康复。

在避免和解决精神科护理纠纷方面,需要加强对护理人员的培训和教育,建立健全的医疗护理制度,并重视患者的权益保护工作。

只有通过完善的管理机制和良好的护理服务,我们才能最大程度地预防和减少精神科护理纠纷的发生,保障患者在精神科护理过程中的权益和安全。

1.2 精神科护理的重要性精神科护理在医疗工作中起着至关重要的作用,因为精神疾病患者的特殊性和复杂性需要专业护理人员进行细致的关怀和治疗。

精神科护理不仅仅包括对患者的生活照料和基本医疗服务,更重要的是要提供心理支持、情绪安抚和行为疗法等专业护理服务,帮助患者缓解症状、恢复健康,提高生活质量。

精神科护理纠纷原因分析及防范对策摘要】近几年医疗纠纷的投诉已成为公众关注的一大社会问题,做为有其特殊性的精神科,其护理纠纷的产生既有特殊性,也有与综合医院的共性,还有其自身特点和内在规律。

现就精神科护理纠纷产生的原因进行分析,并提出相应防范对策。

【关键词】精神科护理纠纷防范对策护理纠纷是指患者在医院就诊期间,对护理工作不满意而与护理人员发生争执而引起的纠纷。

在精神科治疗中护理纠纷特点:因精神科工作服务对象的特殊性、病情变化的复杂性、意外情况发生的不可预测性,致使发生护理纠纷的概率相对较高,护理纠纷的责任确定难度较大。

1 精神科护理纠纷原因。

1.1社会“大环境”因素由于精神病人发病期间常失去自我行为的控制能力,可做出一些使常人难以理会或难堪的事,甚至出现冲动伤人等行为,故而,社会上出现对精抻病人产生歧视或偏见的现象。

究其原因是精神卫生知识不普及,人们对精神疾病不了解,对精神病院的神秘感。

由此也看不起从事精神卫生事业的医护人员,对护理人员更具有偏见,护理人员一旦在治疗护理上有些不足或态度冷漠就容易引起纠纷,大多数病人及家属缺乏精神疾病知识,认识不足,他们不了解精神疾病有其特殊的临床表现,如:冲动伤人、自杀、出走等行为.当护理人员为阻止这些行为采取保护措施时,就可被视为动作粗暴而引起纠纷。

再由于人们法律意识和自我保护意识增强,而医院管理方法的落后,工作人员法律意识和自我保护意识的淡薄,就容易产生护理纠纷。

1.2管理者因素1.2.1人员短缺随着医疗体制改革的不断深入,科室减员增效,实行成本核算已是各医疗机构改革的一个重要内容,这本是开源节流的好举措.但科室减员往往从护理人员入手,把原本缺编的护理人员再减员,认为精神科治疗护理操作少,殊不知精神科的管理责任有多重,护士忙于应付繁忙的工作,减少病人的观察和心理护理,这就存在着事件的隐患,这是发生医疗护理纠纷的诱因之一。

1.2.2缺乏对新上任人员的培训。

精神病人由于受病态、思维支配,经常出现伤人、毁物、逃跑、自伤、自杀等行为[1]。

精神科门诊常见护患纠纷原因分析及对策摘要】近年来我国医疗纠纷发生率是20%,有的地方高达40%。

因各种原因导致医生和护士伤害的恶性事件屡屡发生。

常言道“三分治疗,七分护理”,来到医院患者大部分时间和护士在接触,因此精神科门诊是一个极易发生护患矛盾的场所。

精神科门诊就诊的患者大多是病情急、情绪不稳、躁动、冲动、伤人、毁物、甚至自伤、自杀,家属难以管理,家属或送来求医人的心情往往十分焦急,求医心切,对医院有很高的期望值,觉得到了医院就象找到了救世主,但往往因为医护人员的服务态度冷漠,时间观念不强,责任心不强,业务技术不熟练,护患之间缺乏信息沟通等因素,而引发矛盾。

就其原因进行分析,寻找对策,为患者提供优质服务,构建和谐医患关系,使医疗纠纷明显下降,从而达到患者、医院双赢的目的。

【关键词】精神科门诊护患纠纷对策【中图分类号】R471 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2014)11-0086-02现对我科常见护患纠纷发生的原因及对策总结如下:1 引发护患纠纷的原因分析1.1 精神科门诊病人往往症状活跃、激越兴奋、或抑郁焦虑、或幻觉妄想支配,做出荒谬离奇行为而影响或伤害他人。

1.2 护患之间缺乏有效的沟通:语言交流具有特殊的魅力,准确而亲切的语言是医患感情交流的重要手段[1-2]。

在接诊时看到患者的第一时间,就要一边观察,一边与患者及家属进行交流,以了解患者发生病情的原因,由于精神科“病人”的特殊性,使医护人员对患者的状况了解和掌握不够,一时难以诊断病情或确定将对他们做出什么样的解释、帮助。

1.3 医院的基础设施和人力资源缺乏:医院在提供服务时很难满足患者及家属的要求,如医院的就诊条件、门诊医护人员少、诊室少、导诊护士服务不到位、床位少等,不能在第一时间就诊,因此给患者和家属带来一些不便,同时医护人员没能掌握患者的心理和情绪变化,缺乏有效的疏导,管理时常常会引起误会而产生纠纷。

1.4 精神科护理人员的工作倦怠: 随着人们生活水平的提高以及从13年7月1日开始实施精神卫生法,患者及家属对就医环境、医护技术、服务态度的要求越来越高,在就医过程中,导诊护士服务不及时、医护人员不经意的一句话、过去一些约定俗成的做法往往被患者及家属作为无法忍受的侵权行为。

一、前言精神科作为医疗服务的重要组成部分,因其特殊性,医疗纠纷的预防和处置显得尤为重要。

为了保障患者合法权益,提高医疗服务质量,构建和谐医患关系,特制定本预案。

二、预防措施(一)加强医务人员培训1. 定期组织医务人员进行医疗法规、职业道德、医疗技术等方面的培训,提高医务人员的法律意识和业务水平。

2. 加强对精神科医务人员进行医患沟通技巧培训,提高沟通能力,减少误解和纠纷。

(二)完善医疗制度1. 建立健全医疗质量管理、医疗安全、医患沟通等制度,明确医务人员职责和患者权益。

2. 完善病历书写规范,确保病历真实、完整、准确。

(三)加强医患沟通1. 加强医患沟通,了解患者需求,及时解决患者疑问。

2. 建立医患沟通渠道,鼓励患者及家属参与治疗过程。

(四)加强医疗设备管理1. 定期检查和维护医疗设备,确保设备安全、可靠。

2. 对患者进行安全宣教,防止意外伤害。

(五)加强医疗安全管理1. 建立健全医疗安全管理制度,明确医疗安全责任。

2. 定期进行医疗安全检查,及时发现和纠正安全隐患。

三、纠纷处置流程(一)纠纷发生1. 医务人员应立即停止相关医疗活动,并保持冷静。

2. 立即向科室负责人报告,并启动应急预案。

(二)初步调查1. 科室负责人组织相关人员对纠纷进行初步调查,了解纠纷原因。

2. 保护现场,收集相关证据。

(三)沟通协商1. 与患者及家属进行沟通,了解其诉求,寻求解决方案。

2. 尊重患者及家属的合法权益,依法维护医院权益。

(四)纠纷处理1. 根据纠纷原因,采取相应措施,如:赔礼道歉、赔偿损失、停职检查等。

2. 做好相关记录,及时总结经验教训。

(五)纠纷上报1. 及时向医院相关部门报告纠纷情况,接受调查和处理。

2. 依法处理纠纷,维护患者和医院的合法权益。

四、应急预案(一)突发暴力事件1. 立即启动应急预案,保护患者和医务人员安全。

2. 报告公安机关,协助处理。

3. 采取必要措施,防止事件扩大。

(二)重大医疗事故1. 立即启动应急预案,组织抢救。

精神科护理纠纷的原因特点及防范目的探讨精神科常见护理纠纷的原因特点以及防范措施。

方法选择我院精神科收治的230例患者作为观察组,进行住院护理记录的回顾性分析;另选取本院其他科室收治的非精神病患者230例作为对照组,比较两组患者住院期间护理纠纷发生率。

结果230例观察组患者中,共计发生护理纠纷15例,护理纠纷发生率6.52%,明显高于对照组的1.3%(3/230),差异有统计学意义(X2=8.3258,P<0.01)。

引起精神科护理纠纷的原因较为复杂,往往涉及社会大环境以及科室小环境、患者及家属以及医护人员等多个方面。

结论精神科属于护理纠纷高发科室,护理纠纷原因特点与多方面因素有关,加强医德医风教育,普及精神卫生知识,创造和谐良好的护理工作环境是防范精神科护理纠纷的关键。

标签:精神科;护理纠纷;原因;防范护理纠纷指的是患者在医院就诊期间,因不满意护理工作而发生的与护理工作人员之间的争执、纠纷。

精神科由于其工作服务对象的特殊性,患者病情变化的复杂性,意外事件的突发性,医患矛盾的难预测性,使得精神科护理成为一个高风险性的职业,精神科护理工作人员的安全性有时得不到保障,严重的医患纠纷甚至给其身心造成极大的影响。

只有明确精神科护理纠纷的原因特点,才能更好地防范护理纠纷的发生,更好地推动精神科临床护理工作。

1资料与方法1.1一般资料选择我院精神科收治的230例患者作为观察组,另选取本院其他科室收治的非精神病患者230例作为对照组。

观察组中男性患者120例,女性110例,年龄19~71岁,平均年龄(43.2±4.5)岁。

对照组中男性124例,女性106例,年龄19~75岁,平均年龄(45.8±5.1)岁。

两组患者年龄、性别组成等一般情况无明显差异(P>0.05),1.2方法根据医院职能部门以及病区护理工作记录统计两组发生护理纠纷的发生率。

1.3统计学处理用SPSS17.0软件进行统计分析,组间比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

浅析精神科常见的护患纠纷及预防措施【摘要】随着人们生活水平的不断提高,身体健康越来越受到人们的重视,人们对医疗护理水平要求也越来越高。

患者家属的法制意识、维权意识的不断加强以及医疗侵权诉讼实施“举证倒置”,《医疗事故》、《护士条例》相继出台,医疗护理纠纷成为全社会关注的焦点。

本文就精神科护患纠纷的原因和预防措施进行综述、回顾与分析。

【关键词】精神科;护患纠纷;预防措施【中图分类号】r47 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)10-0579-021 护患纠纷的原因分析1.1 患者自身方面的原因精神科住院病人多数病情较重,可在幻觉、妄想的支配下对医护人员和病友产生敌意,甚至发生攻击性行为,若被攻击者为其病友时,受害者家属则会认为护理人员没有尽到责任,是严重失职,侵害了病人的生命健康权和安全权。

护理人员与患者家属就会产生误解,继而发生护理人员与患者家属之间的纠纷。

同时精神科住院病人中因受精神症状支配而导致的自伤、伤人,逃跑引发意外事故的事件也屡见不鲜,这些都极易引起护患纠纷。

1.2 患者家属方面的原因部分病人与家属缺乏相关精神科知识或对医院的有关管理规定及治疗护理措施缺乏了解,从而对治疗过程中的护理行为不能全面的支持与配合[1]。

精神病人在住院期间,护理人员为安全考虑,多采用暂时性、保护性的身体约束,此种护理措施带有强制性,由此导致护患纠纷。

1.3 护理人员自身方面的原因1.3.1 护士责任心不强,监管不到位,在护理过程中,患者反映病情时不及时报告、记录或发现病情变化时因责任心不强觉得问题不严重而未作任何处理、记录;对交接班工作不重视等等。

这些都是引发护患纠纷的潜在原因。

1.3.2 随着医疗体制的改革,患者及家属对医院的就医环境和医疗护理技术水平、服务态度的要求越来越高,而一些护理人员难以转变观念,仍按过去的一些约定俗成的做法去做,往往被患者及家属视为无法忍受的侵权行为,有些护理人员缺乏爱心、同情心、冷面孔对待患者及家属,特别是在治疗效果不理想时,常常因为一两句不恰当的话就导致一场纠纷。

精神科常见护患纠纷分析及防范近年来,随着人们的维权意识不断增强,对医疗服务和医疗质量的要求也不断提高。

本文旨在探讨精神科常见护患纠纷的发生原因,并提出防范措施,以将护患纠纷降至最低。

现报告如下。

1 护患纠纷分析1.1 学科特点精神障碍患者受精神症状影响,常有冲动伤人、自伤、自杀、出走等行为,而这些行为具有随时性和不可预测性;另一方面精神疾病一般具有较难根治、易复发的特点,致使患者反复住院,部分患者在精神症状的支配下产生冲动伤人毁物的行为,影响了其工作、学习和生活,增加了家庭的经济负担;同时由于人们对精神疾病知识了解较少,对患者存有偏见,而采取歧视态度;导致部分家属因心理压力过大,情绪失控,易发生医疗纠纷[1]。

1.2 医源性因素1.2.1 护理服务不到位目前我国大多数精神科对住院患者采用无陪护的封闭管理,护士要全面负责患者的治疗、护理、安全等工作,而护士的配备数量远远不够,特别是节假日和夜间,值班人员较少,工作压力过大,护士忙于治疗性工作,有时不能很好地完成患者基础护理和生活护理工作,容易发生意外情况而产生护患纠纷。

1.2.2 护士理论水平低和护理操作技术欠熟练在理论学习方面,对一般护理学学生来说,精神科护理学的知识较深奥难学,护理院校对这门课程安排的学习课时又少,到医院后虽然进行了岗前培训,但是学习到的知识也很肤浅。

护理技术操作方面因患者治疗依从性差,多不配合治疗,导致操作难以顺利进行,如在对行为躁闹的患者进行静脉穿刺、鼻饲插管、保护性约束等操作时,若一次操作不成功,极易引起患者及家属的不满,易产生护患纠纷。

1.2.3 护患沟通不当患者因精神症状的影响难以进行有效的沟通,家属又因各种原因出现紧张、焦虑、厌烦等情绪失控,易出现沟通无效。

而护士因工作繁忙,所以在面对患者及家属的提问时相应的解释工作又常不到位,或有时不注意说话的方式和语气,回答问题过于简单、生硬,使患者和家属对护士缺乏信任,易产生护患纠纷[2]。