吴语言文化

- 格式:docx

- 大小:16.93 KB

- 文档页数:2

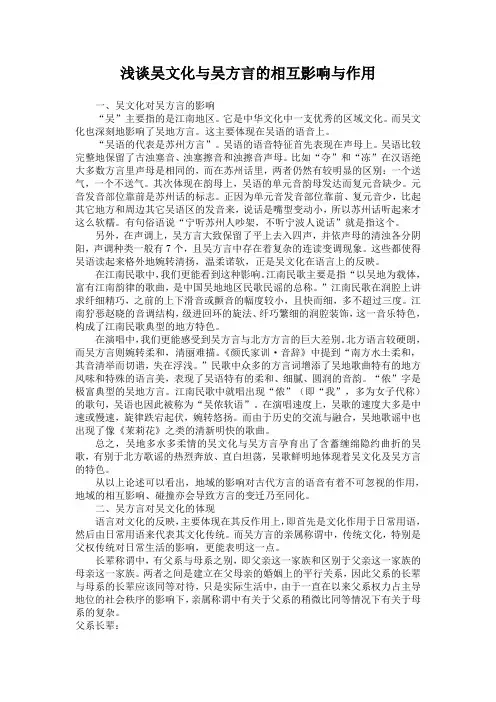

浅谈吴文化与吴方言的相互影响与作用一、吴文化对吴方言的影响“吴”主要指的是江南地区。

它是中华文化中一支优秀的区域文化。

而吴文化也深刻地影响了吴地方言。

这主要体现在吴语的语音上。

“吴语的代表是苏州方言”。

吴语的语音特征首先表现在声母上。

吴语比较完整地保留了古浊塞音、浊塞擦音和浊擦音声母。

比如“夺”和“冻”在汉语绝大多数方言里声母是相同的,而在苏州话里,两者仍然有较明显的区别:一个送气,一个不送气。

其次体现在韵母上,吴语的单元音韵母发达而复元音缺少。

元音发音部位靠前是苏州话的标志。

正因为单元音发音部位靠前、复元音少,比起其它地方和周边其它吴语区的发音来,说话是嘴型变动小,所以苏州话听起来才这么软糯。

有句俗语说“宁听苏州人吵架,不听宁波人说话”就是指这个。

另外,在声调上,吴方言大致保留了平上去入四声,并依声母的清浊各分阴阳,声调种类一般有7个,且吴方言中存在着复杂的连读变调现象。

这些都使得吴语读起来格外地婉转清扬,温柔诺软,正是吴文化在语言上的反映。

在江南民歌中,我们更能看到这种影响。

江南民歌主要是指“以吴地为载体,富有江南韵律的歌曲,是中国吴地地区民歌民谣的总称。

”江南民歌在润腔上讲求纤细精巧,之前的上下滑音或颤音的幅度较小,且快而细,多不超过三度。

江南狞恶赵晓的音调结构,级进回环的旋法、纤巧繁细的润腔装饰,这一音乐特色,构成了江南民歌典型的地方特色。

在演唱中,我们更能感受到吴方言与北方方言的巨大差别。

北方语言较硬朗,而吴方言则婉转柔和,清丽难描。

《颜氏家训·音辞》中提到“南方水土柔和,其音清举而切谐,失在浮浅。

”民歌中众多的方言词增添了吴地歌曲特有的地方风味和特殊的语言美,表现了吴语特有的柔和、细腻、圆润的音韵。

“侬”字是极富典型的吴地方言。

江南民歌中就唱出现“侬”(即“我”,多为女子代称)的歌句,吴语也因此被称为“吴侬软语”。

在演唱速度上,吴歌的速度大多是中速或慢速,旋律跌宕起伏,婉转悠扬。

吴侬软语叫人醉——浅谈吴方言和中学语文教学江苏省苏州市第十中学朱敏内容提要:本文论述了吴方言对中学语文教学和提高学生语文素养的积极作用。

作为文化的载体,吴方言需要我们的发扬保护,普通话和吴方言可以齐头并进。

关键词:吴方言语文教学语文素养海德格尔说过,“语言是人的家园。

”语言是文化的心脏,它根植于一个民族的灵魂中。

我们的普通话是全民族的共同语言,语文教学以普通话为教学语言,这是毋庸质疑的。

而吴方言是我们苏州人的生活语言,是我们最早接触和学习掌握的语言。

普通话和方言没有高下之分,对于促进词汇的丰富和自然表达是相辅相成的。

语文教育不应当无视方言的存在。

甚至,还应该适当利用。

如果能在教学中正确利用方言的资源,能够促进我们的教学。

一、吴方言促进语文教学《旧约·创世纪》里有这样的传说:古代天下人都说一种语言,人们在迁移的过程中计划建一座叫“巴别塔”的高塔,而这事惊动了耶和华,他打乱了人们的口音,让人们不能自如沟通。

一方面,说明语言的不同阻碍了不同地域人们的交流。

但是另一方面,方言的存在也是有其自身的价值的。

就拿吴方言来说,它是汉语七大方言语系中形成最早的方言。

吴方言基本保留古汉语的声调体系。

吴方言有北方话没有的入声。

还保留了很多古汉语现象,成了古汉语的活化石。

在语文教学特别是文言文教学中,如果能够利用苏州地区学生会说吴方言的优势,很多问题都能够迎刃而解。

(1)吴方言有助于掌握音韵规律比如音韵方面,吴语的一大特点在于保留了全部的浊音声母,具有七种到八种声调(上海最少,合并为5个,吴江最多,共有11个),保留了北方方言区所没有的入声。

我们可以通过吴方言的经验,体会古代的“平上去入”的四声。

吴方言区区分尖音和团音,比如“眼睛”的“睛”(tsin),“前面”的“前”(zie),“新鲜”的“鲜”(sie),都是用舌尖吐字的尖音。

这也是古代文字特有的音韵学常识。

参照吴方言的语音元素,可以找到古代汉语的踪迹。

另外,像“古无轻唇音”(中古的非系是从上古的帮系分化而来的。

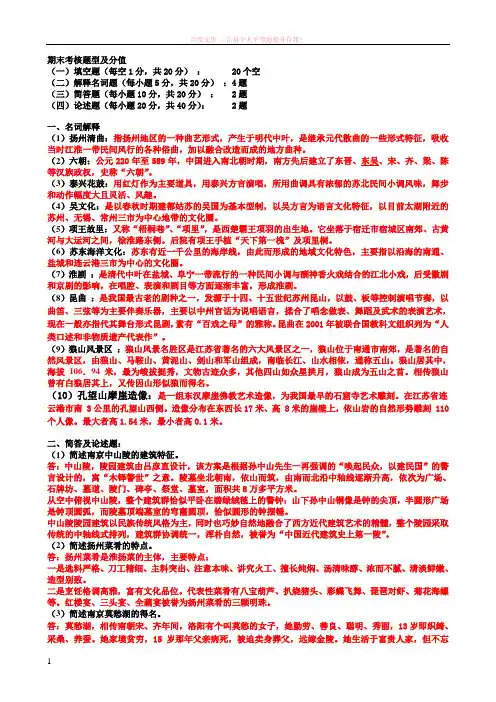

期末考核题型及分值(一)填空题(每空1分,共20分): 20个空(二)解释名词题(每小题5分,共20分):4题(三)简答题(每小题10分,共20分): 2题(四)论述题(每小题20分,共40分): 2题一、名词解释(1)扬州清曲:指扬州地区的一种曲艺形式,产生于明代中叶,是继承元代散曲的一些形式特征,吸收当时江淮一带民间风行的各种俗曲,加以融合改造而成的地方曲种。

(2)六朝:公元220年至589年,中国进入南北朝时期,南方先后建立了东晋、东吴、宋、齐、梁、陈等汉族政权,史称“六朝”。

(3)泰兴花鼓:用红灯作为主要道具,用泰兴方言演唱,所用曲调具有浓郁的苏北民间小调风味,舞步和动作幅度大且灵活、风趣。

(4)吴文化:是以春秋时期建都姑苏的吴国为基本型制,以吴方言为语言文化特征,以目前太湖附近的苏州、无锡、常州三市为中心地带的文化圈。

(5)项王故里:又称“梧桐巷”、“项里”,是西楚霸王项羽的出生地。

它坐落于宿迁市宿城区南郊、古黄河与大运河之间,徐淮路东侧。

后院有项王手植“天下第一槐”及项里桐。

(6)苏东海洋文化:苏东有近一千公里的海岸线,由此而形成的地域文化特色,主要指以沿海的南通、盐城和连云港三市为中心的文化圈。

(7)淮剧:是清代中叶在盐城、阜宁一带流行的一种民间小调与酬神香火戏结合的江北小戏,后受徽剧和京剧的影响,在唱腔、表演和剧目等方面逐渐丰富,形成淮剧。

(8)昆曲:是我国最古老的剧种之一,发源于十四、十五世纪苏州昆山,以鼓、板等控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,主要以中州官话为说唱语言,揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表演艺术,现在一般亦指代其舞台形式昆剧,素有“百戏之母”的雅称。

昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

(9)狼山风景区:狼山风景名胜区是江苏省著名的六大风景区之一,狼山位于南通市南郊,是著名的自然风景区,由狼山、马鞍山、黄泥山、剑山和军山组成,南临长江、山水相依,通称五山。

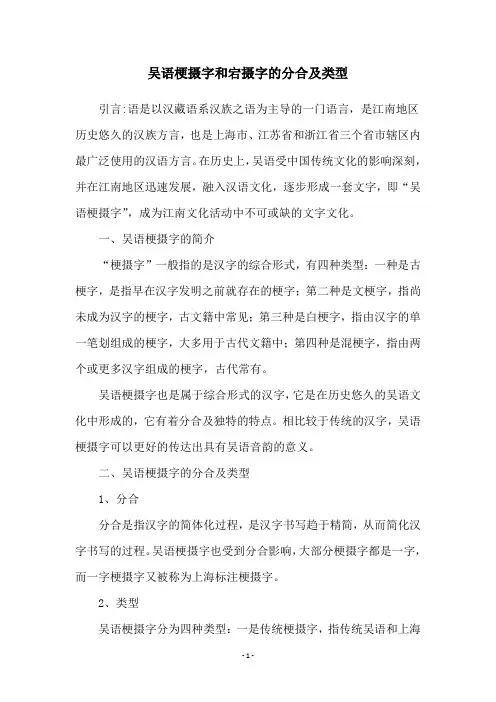

吴语梗摄字和宕摄字的分合及类型引言:语是以汉藏语系汉族之语为主导的一门语言,是江南地区历史悠久的汉族方言,也是上海市、江苏省和浙江省三个省市辖区内最广泛使用的汉语方言。

在历史上,吴语受中国传统文化的影响深刻,并在江南地区迅速发展,融入汉语文化,逐步形成一套文字,即“吴语梗摄字”,成为江南文化活动中不可或缺的文字文化。

一、吴语梗摄字的简介“梗摄字”一般指的是汉字的综合形式,有四种类型:一种是古梗字,是指早在汉字发明之前就存在的梗字;第二种是文梗字,指尚未成为汉字的梗字,古文籍中常见;第三种是白梗字,指由汉字的单一笔划组成的梗字,大多用于古代文籍中;第四种是混梗字,指由两个或更多汉字组成的梗字,古代常有。

吴语梗摄字也是属于综合形式的汉字,它是在历史悠久的吴语文化中形成的,它有着分合及独特的特点。

相比较于传统的汉字,吴语梗摄字可以更好的传达出具有吴语音韵的意义。

二、吴语梗摄字的分合及类型1、分合分合是指汉字的简体化过程,是汉字书写趋于精简,从而简化汉字书写的过程。

吴语梗摄字也受到分合影响,大部分梗摄字都是一字,而一字梗摄字又被称为上海标注梗摄字。

2、类型吴语梗摄字分为四种类型:一是传统梗摄字,指传统吴语和上海话中流传下来的吴语梗摄字;二是新流梗摄字,指20世纪近代由上海话流传而来的新的梗摄字;三是混字梗摄字,指由两个或更多汉字组成,表达复杂意义的吴语梗摄字;四是上海方言梗摄字,指以上海方言为主的汉字梗摄字。

结论:语梗摄字与汉字一样,也是一种通过综合形式表达言意的文字文化,是江南文化活动中不可或缺的一个重要组成部分。

此外,吴语梗摄字也受到分合影响,它有四种类型,每种类型都有其独特特点,可以传达出更丰富的言意。

不管是从语言文字文化,还是从汉字书写角度,吴语梗摄字都可以说是江南汉族文化中不可或缺的一种文字文化,在汉字书写上更是发挥了重要的作用,更是传承和发展的基本要素。

中西方文化差异视域下传统文化解说文本英译策略研究——以吴文化为例作者:李超逸掌效瑶来源:《校园英语》 2019年第14期文/李超逸掌效瑶【摘要】随着“一带一路”的推进,越来越多的西方人开始关注中国并主动了解中国传统文化,作为江苏文化主区之一的吴文化也因其独特魅力吸引着海外的目光。

英译解说文本是他们获取信息的一条有效捷径,但中西方迥异的文化土壤使得涉及传统文化文本的英译障碍重重。

文章着眼中西方文化差异,以吴文化为依托,旨在分析如何采用合理的翻译方式增进传统文化解说文本的准确性,从而促进中国传统文化传播,增进跨文化交流。

【关键词】传统文化;吴文化传播;中西方文化差异;英译策略【作者简介】李超逸,掌效瑶,苏州市职业大学管理学院。

语言是文化的载体,通过语言文化得以传播,两者相辅相成。

对于非汉语母语的群体来说,想要感受中国千载的厚重历史和博大精深的传统文化,就必须要通过文字翻译才能实现。

由于中西方文化存在显著的差异,这种差异也深刻地影响了传统文化相关的解说文本的翻译。

一、中西方文化差异导致的传统文化解说文本英译障碍1.生活方式及风俗习惯差异导致的翻译障碍。

语言是在劳动与生活中产生与发展的,文化生根发芽的土壤决定了其形态。

英语母语的国家多通过航海文明得以发展及壮大,因此在语言表达习惯中多与大海,水手相关。

而中华文化的基石是长久以来农耕文明的不断积淀,所以,在语言的表达中多有与土地息息相关的表述,例如,中文的“挥金如土”,同样的语义表达在英文中为“spend money like water”。

在民族文学作品的意象中,“故乡”的景与物往往是作者的首选,不同的生活方式和风俗习惯也深刻地影响着解说文本的写作。

例如主食的概念,在东方是“rice”(大米)而在西方则为“bread”(面包);同样是“dragon”(龙),在西方多为邪恶化身,而在中国则是象征图腾的吉兽。

吴地作为典型的“鱼米之乡”,其文化意象中也往往以田园渔歌,隐士生活为主要表现意象,对于推崇冒险精神的西方国家,这样的生活是相对遥远与陌生的,在翻译的过程中不可忽视这一隔膜。

1.江苏地域文化是怎样分区的?答:(一)金陵文化也称“宁镇文化”,宁指今南京市,镇指今镇江市(唐代时亦称金陵)。

三国时期孙吴建都京口(今镇江),随后又移都建业(今南京),自此形成文化圈。

金陵文化以江淮方言与吴方言的并存互融为语言文化的特征,以今南京、镇江为中心地带。

(二)吴文化是以春秋时期建都姑苏的吴国为基本形制,以吴方言为语言文化特征,以目前太湖附近的苏州、无锡、常州三市为中心地带的文化圈。

(三)维扬文化取名于南北朝诗人庾信《哀江南赋》中的名句“淮海维扬,三千余里”,明代曾置维扬府,后改为扬州府,又有“淮左名都”之称,以扬州、泰州为中心地带。

(四)徐淮文化也称“楚汉文化”,以项羽西楚王国和西汉王朝巍巍雄风为地域文化的标志,主要指今徐州、淮阴、宿迁三市为中心的文化圈。

(五)苏东海洋文化江苏东部有近一千公里的海岸线,由此而形成了自己的地域文化特色,主要指沿海的南通市、盐城市和连云港市三地主体的文化圈。

2. 江苏地域文化有哪些特征?答:第一,水文化形成的智慧特征。

江苏地处长江、淮河的下游,湖泊众多,河流密布,水的灵动使智慧在江苏文化发展中发挥出突出的作用,使江苏人形成了勤思、善思和奇思的优良传统。

第二,南北文化交流形成的宽容特征。

中国历史上文化有南北之分的说法,这两大文化从地理上看以长江为交汇点,江苏就处于这个两大文化的交汇点上,促使本地文化形成了价值多元化、富于交融性和社会和谐的宽容特征。

第三,富庶安定形成的尽善特征。

江苏人追求尽善,地尽其利、事尽其心和人尽其才,富庶安定的地域条件为之提供了可以实现这个追求的物质基础和社会环境。

3. “六朝”文化有什么特点?答:1、凝重的历史沧桑感南京先后有过几十个名称。

金陵、秣陵、建业、建邺、建康、丹阳、归化、白下、上元、江宁、集庆、应天、南京、天京……这在中外历史上是极为少见的文化现象。

2、依稀可见的都城印记南京的“城”更是南京历史人文的集中体现,其独特的形态和规模,国内外首屈一指。

吴侬软语与苏州文化作品的阅读写过小说的南方人,如余华,就会承认他是在使用另外一种语言在写作。

我们阅读文学作品,要通过语言的媒介,进入作品意境中去。

语言是文学的媒介,文学是语言的艺术,一种语言的特征与运用这种语言形成的文学的特征密切相关。

在一种语言看来是有力的、美的形式,在另一种语言里可能被认为丑陋拙劣,简单的攀仿某种格式,而忽略了其特点.哪怕确实能恰到好处地包容文学与文化的这一部份内涵,也未免显得太刻板、太辛涩,韵味大失。

苏州话与上海话、杭州话、温州话等同属于吴语的代表方言之一,属于吴语太湖片苏沪嘉小片。

在历史上具有很高的地位。

苏州话以软糯著称,素有“吴侬软语”之称。

苏州话也是一种文学语言。

从春秋时代,就有吴和吴国的名称。

当地方言叫做吴语,是从地名来的。

六朝时,吴声歌曲中的“我” 就用“侬”,这种说法一直用到现在,还留存在苏州郊县一些老农口中,并转声为“奴”。

但那时的吴语总的来说和现代方言差距还很大。

从明代留存的小说、传奇、弹词、民歌、笑话等文献看,明清时代吴语面貌则与现代的苏州方言较接近。

如冯梦龙编的《山歌》,就几乎完全是用吴语的。

到了清代,方言文献总量大增,成段成篇使用方言的很多。

如清初的白话小说《豆棚闲话》第10 则“虎丘山贾清客联盟” 里清客的话:我哩个生意,弗论高低,侪好同坐。

得子时,就要充个豪杰;弗得时,囫囵是个臭疠。

(我们的生意,不论高低,都可以同坐。

得意时就要充个好汉,落魄时整个儿是个下三烂。

)其中的“我哩(我们)、个(的)、侪(都)” 等方言词,多数能在现代方言里找到。

到清末,现代化印刷业发展起来,出现了著名的长篇苏白小说,如《海上花列传》、《九尾龟》、《九尾狐》、《海天鸿雪记》等。

《海上花列传》第一回中有:不多时,洪善卿匆匆出来。

赵朴斋虽也久别,见他削骨脸,爆眼睛,却还认得。

趋步上前,口称“ 娘舅”,行下礼去。

洪善卿还礼不迭,请起上坐,随问:“令堂阿好?阿曾一淘来?寓来哚陆里?”(你母亲好吗?跟你一起来了没有?住在哪里?)朴斋道:“小寓宝善街悦来客栈。

苏州文化调研调研人:吴西友苏州,古称吴,简称为苏,又称姑苏、平江等,是国家历史文化名城和风景旅游城市,这个拥有着2500年历史的国家历史文化名城,是吴文化的发祥地和集大成者,苏州园林是中国私家园林的代表,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

下面一起走进苏州传统习俗、民生文化、建筑文化、曲艺文化、宗教文化、民间艺术,听苏州话软糯优雅、赏苏剧评弹细腻动听、观苏绣细致生动……领略姑苏古城的风情风貌。

民生文化1.方言——苏州话苏州话,属吴语太湖片苏沪嘉小片。

长期以来苏州话一直是吴语的代表方言之一,在历史上具有很高的地位。

苏州话以软糯著称,素有“吴侬软语”之美称。

现代苏州话有28个声母,49个韵母,7个声调,声韵调系统也是吴语的一般情况。

苏州话有很多特征词、俚语和特殊的语言现象,是苏州文化的重要组成部分,也是江南文化的瑰宝。

这里我们主要从吴语歌谣出发,对苏州话进行了调研。

“罡铃罡铃马来哉,隔壁大姐转来哉,弄滴啥个小菜,茭白炒虾,田鸡踏撒老乌,老乌告状,告拨和尚,和尚念经,念拨观音,观音撒屁,撒勒羊懋懋嘴里。

”“摇啊摇,摇到外婆桥,外婆喊我好宝宝。

……糖一包,果一包,吃得囡囡眯眯笑。

”以上两首童谣传唱率极高,几乎每一个老一辈的爷爷奶奶都会哼着逗弄小孩子,我们也是从小听到大。

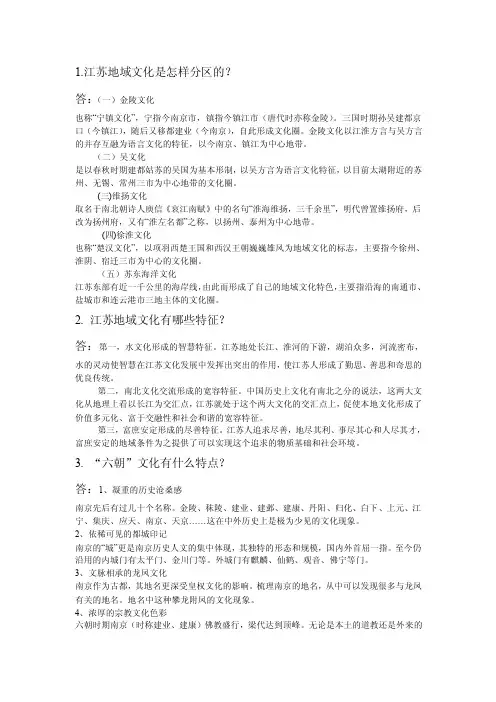

韩雪所演唱的《苏州情书》(图1)同名主题曲中也用到了以上的一个苏州话童谣唱段,可见苏州话不仅是生活语言,也是一种文学语言。

图1 《苏州情书》mv截图2.节日四季分明的苏州,凭借太湖流域富庶的经济条件,良好的人文环境,孕育了许许多多的节日。

它们经历了产生,发展,并适时顺变,拥有明显的民风习性和浓厚的水乡文化,极富风雅。

经过我们问卷调查和深入街巷的走访,我们现将苏州的节日大致如下:腊八节寺庙施粥;虎丘庙会;玄妙观迎财神;沧浪亭春兰花会;香雪海梅花节:上方山百花节;拙政园杜鹃花会;南浩街神仙庙会;吃雷斋素;平江路晒书节;拙政园荷花节;石湖串月;天平山红枫节;狮子林菊花节;寒山寺听钟声……3. 饮食作为中国八大菜系之一,苏帮菜是苏锡菜的一个重要分支属于“南甜”风味,用料上乘、鲜甜可口、讲究火候、浓油赤酱,不仅选料严谨,制作精细,更是因材施艺,四季有别,烹调技艺以炖、焖、煨著称,重视调汤,保持原汁。

吴侬软语是江苏苏州一带的吴方言,因说话比较软糯婉转,故有“吴侬软语”之称。

吴方言从周朝至今有三千多年悠久历史,底蕴深厚。

在中国分布于今浙江、江苏南部、上海、安徽南部、江西东北部、福建西北一角(浦城),使用人口九千多万。

吴语是汉藏语系汉语语族的一支语言,是汉语七大方言集合之一。

吴语语音与古汉语标准韵书《切韵》《广韵》等有着良好的对应关系。

声母方面,吴语继承唐宋三十六字母框架体系,以保留全部浊音为最主要特征,声母分为全清、次清、全浊、次浊四类,部分地区保留尖团音分化。

声调方面,吴语具有仄音之一的入声韵,继承中古汉语整齐四声八调,平上去入四声因声母清浊对立而各分阴阳。

吴语的分部:

吴语分为太湖、台州、金衢、上丽、瓯江、宣州六片语片,太湖片为最大语片。

吴语扎根于吴、越故地,与吴越文化血脉相连,人文历史源远流长。

“讲诵多吴语,勾提学佐书”,“诗成作吴咏,及此醉初醒”,吴语为江南本土古老语言,见证诗画江南语言文化。

吴语是吴越人的母语,是吴越人“乡音无改鬓毛衰”的文化属性和乡情沉淀。

吴语区历史上长期是中国经济文化核心地区,今一百余城构成以上海为首的吴语城市群、江南文化圈、上海都市圈。

吴语还是吴歌、越剧、评弹等传统曲艺的载体。

吴语也为历代文人所吟咏,“醉里吴音相媚好”。

国吴语差异第一篇:吴语及上海话的历史和特点吴方言是中国第二大语,分布在浙江省和江苏省东南部,使用人口逾70,000,000。

吴越地区历史上长期是中国的经济、文化中心,吴越、吴语文化是中国多元文化的极重要成份。

上海话作为吴语的代表方言,不仅是因城市地位,更由它的历史形成和特点决定的。

上海曾隶属于嘉兴辖下,苏州话因其权威性对上海话也有着影响。

上海开埠後移民大量涌入,各路移民的语言,主要是吴方言,对上海话又改造了一番,尤以宁波话为重要(因宁波人数量大、且有社会地位),上海话第一人称“阿拉”来自宁波话。

上述原因造成上海话中有些同义词特别丰富,如“一共、拢共、一塌括子、侪部、全部、亨白浪当、一革龙东”等是组同义词,对祖父、祖母的称呼也五花八门,多种方言冲击是造成上海话结构简化的重要原因。

总之,今日上海话是苏州话、宁波话为主的各路吴方言的混合体;这造就了上海话兼具苏州话的软,宁波话的硬。

吴语长期没合法地位,没做过规范化处理,所以词形常不固定。

1,上海话词形不少是同音假借,同音指本地音;所以有时词义不准确,甚至音意都不准确。

音意都不准确者如将“甴曱<tcoq,khaq>”(或“触揢”——“触气”加“恶揢”)写作“促狭<rhaq>”这样无论使用上海话还是普通话读音都远开八只脚,意思也浑生不搭界,即使是上海人也未必能悟出“促狭”即是我们常说的“甴曱”,总之作为注音词“促狭”有点淘浆糊。

这种现象直接影响到吴语词汇进入普通话和吴语的文化特色。

2,又有人说吴语有些词汇不能写,绝大多数情况是我们不熟悉其写法。

确有部分找不出合适写法,不特吴语有这种现象,普通话也有过,如:“的(de)、那、怎、这”等字不是自古就这么用的。

3,我个人认为汉字必尽是种全民族的交流工具、写意文字,在方言用字上不必太囿于读音,有时读音可以迁就字意,何况有时是音变而来。

又上海话第三人称“伊”是由宁波话“其(或说是‘渠’)”声母脱落而来,上海本地话“伊”本读阴调;有人使用阳调“夷”表示上海话第三人称,又有人给“夷”字加上单人旁;但时间和事实说明注意胜于注音的“伊”更能被接受。

杭州话吴语文读语言是人类交流的最主要方式,而方言作为语言的重要一部分,代表着地区特有的文化。

我国各地有不少的方言,像北方官话、粤语、吴语、闽语、赣语、湘语、客家语等。

现在我们就走进杭州文化,了解吴语的典型例子——杭州话!吴语是以上海话为共通语、以苏州音为标准音、以吴语区江南群城方言为基础方言、以四声八调清浊对立等正统存古的自然语言为古典语音规范、以江浙一代的民系人所作白话文为现代语法规范的江左江南汉民族共同语。

通行于吴越江南,为吴语区文化情感之认同,为吴越文化之根基。

吴语,又称江东话、江南话、吴越语。

周朝至今有三千多年悠久历史,底蕴深厚。

在中国分布于今浙江、江苏南部、上海、安徽南部、江西东北部、福建北一角,使用人口约一亿。

吴语是中国七大方言之一,有国际语言代码。

从历史、文风、语言特性分析,吴语极近中古雅言,继承中古汉语的整齐八声调和三十六字母框架体系。

现代吴语比官话具有更多古音因素,字音及语言要素与《切韵》、《广韵》等古代韵书高度吻合。

吴语保留全部浊音,保留平上去入的平仄音韵,部分地区保留尖团音分化,保留较多古汉语用字用语,文化价值高。

吴语语法结构和普通话差别大,有数千个特有词汇,是江南人思维方式与文化涵养的集中体现。

吴语有广式连续变调系统。

吴语与吴越文化血脉相连,“醉里吴音相媚好”。

杭州话是吴语的一种方言,属于吴语太湖片——杭州小片,具有吴语的一般特征,完整地保留中古全浊声母和入声,保留较多古汉语用字用语。

杭州话原则上指吴语杭州小片方言,分布在杭州市区和杭州近郊,不包括杭州远郊以及新近并入的萧山、余杭、滨江三区。

中国以杭州话为母语的人口在120万——150万之间。

杭州地区的吴语——临绍小片方言人口近400万,分布于主城区以外的各乡以及杭州下辖各市县。

杭州话因地理位置关系以苕溪小片方言为基础,中古时期受宋代官话影响,近现代则因大量移民受到了临绍小片的冲击。

因此杭州话表现在声调接近苕溪小片——余杭话,用词相对于其他吴语更偏向官话,并保留了大量曾在唐宋时期极为发达,却在元代以后没落的儿缀词缀,而白读音词汇则多半来自临绍小片的萧山话和绍兴话。

吴侬软语对江南文化的体现作者:席燕娟来源:《艺术大观》2019年第03期摘要:吴侬软语一般是用来形容江南地区方言中的词汇,江南的苏沪嘉等地区的江南口音呈现出比较儒雅婉转的特点,其最大的特点就是充满柔性,从女孩子口中说来更为悦耳,故有软语之称。

一种方言是否给人以美感,不仅由方言的发音、节奏、语速等决定,更是区域文化通过语言带给人的感受,江南文化自古就具有温良润泽、清秀婉丽、儒雅柔和等特点,本文介绍了吴侬软语的起源历史,并对吴侬软语的特点进行详细剖析,进一步解析以吴侬软语演唱蝶恋花答李淑一,说明吴侬软语对江南文化的体现。

关键词:吴侬软语;江南地区;柔性;蝶恋花答李淑一一、吴侬软语的起源历史吴侬软语,是形容江南地区方言优美动听的词语,吴侬软语又称为“吴侬细语”“吴侬娇语”,是因为江南地区的人讲话具有软糯婉转、轻清柔美的特点。

吴侬软语以古代吴方言为基础,经过时代的变迁,就形成了现在的江南语言特点,吴侬软语流行于整个吴语太湖片区。

古代吴国以苏州为中心城市,吴语言的历史也相当悠久。

说吴侬软语古老,早在汉代就有学者对吴方言进行了详细的考察,比如扬雄的《方言》里就详细论述了中原方言和吴方言的区别,许慎在《说文解字》里也对吴方言的发音特点进行了阐述。

即使在现代,吴侬软语中一些词汇的仍然保持着古汉语的用法。

如江南地区常用的“穷”,是作为表示程度修饰的副词用,意思是“很”“极尽”。

我们可以在《天言论·察变》中找到类似的用法:“实则今兹所见,乃自不可穷诘之变动而来。

”二、吴侬软语的语言特征中国汉语的发音一般都是单音节,普通话中一共有23个声母和24个韵母,声调分别是阴平、阳平、上声和去声。

而现代的吴侬软语中则有28个声母,49个韵母,声调比普通话多出三个,保留了古代吴语言中的阳去、阴入、阳入,这样就显得吴侬软语发音有高低之分,与普通话发音相比更显丰富,有平声含蓄而长,上声促而未舒,去声往而不返,入声逼侧而断。

关于江浙人对江南方言(吴语)认识的十大误区江南方言,吴语是也,包括苏州话,上海话,杭州话,常州话,无锡话,以及浙江大部分方言。

中国第二大语言,位列北方官话之后。

误区1 江南方言是土话苏州话,上海话是吴语的代表,而现代吴语是南方雅言的继承。

晋朝永嘉南渡之后,中国古代标准音雅言分为南北两支,一支以北方洛阳为标准,一支以南方建康(南京)为标准。

建康雅言属于吴语。

南方雅言开始以吴语南京话为代表,后来苏州话,扬州话一度成为南方雅言的代表。

后来元朝末期,南京话、扬州话蜕化为江淮官话,这样苏州话成为吴语的代表。

后来上海也成为吴语的代表之一。

而北京话没有成为雅言的历史,北京话是汉族和北方少数民族语言的结合。

因此,吴语比北京话“雅”,北京话和吴语相比属于“土话”。

详细资料#2误区2 苏杭沪等方言是小语种江南方言不是小语种,而是大语种吴语的一种代表性方言。

吴语包括苏州话、江南方言、无锡话、杭州话、绍兴话、宁波话等等重要方言。

吴语在世界语言中排名第十详细资料误区3 江南方言被普通话同化是历史趋势虽然以普通话为代表的北方方言占据中国大部分地区,但是北方方言地区缺乏经济文化基础。

因此,面积大,人口多不是语言强势的主要原因。

经济文化才是主要原因。

英语能够从小语种成为世界通行语言,在于其经济文化基础。

没有经济文化基础的语言一切免谈。

如果没有人为干预,一般是经济文化强势的语言同化弱势语言。

这是世界文化优胜劣汰,这是一种进步。

按照目前的经济文化实力,如果没有干预,江南方言完全是强势的语言。

江南方言目前弱势的原因不是江南方言不是本身的原因,而是强行推普的缘故。

这种强制推普措施未必会对中国文化发展有什么帮助。

误区4 江南方言十里不同音其实,每一种方言都是如此,只是程度不同罢了。

有时候千里同音的现象是由于大移民,比如四川、东北、西北。

而大移民造成了很多文化的流失。

应该说,江南方言十里不同音是一种幸运,保留了很多上海优秀的文化。

况且,江南方言尽管十里不同音,但是上海和宁波人相隔数百里,只要适应几天,仍然能够通话。

吴语言文化原始吴越语的面貌已难以详细追溯。

上古吴语也没有足够的文献资料可供详加研究。

西汉刘向《说苑·善说》中记载一首春秋时代的《越人歌》。

据今人考证,这首《越人歌》所使用的词语,有—些在现今壮语中仍然使用。

由此推断,古吴越语和壮侗语同源。

一方面,我们切不可以为现代吴语是上古吴越语的直接后裔;但另一方面,在现代吴语中,确有极个别上古吴越语的孑遗,或基层残留。

据研究,见于今壮侗语中的缩气音也见于某些吴语(上海郊县)方言之中。

现代吴语是永嘉之乱时中原汉语南迁导致上古吴语“中原化”而出现的结果的后裔。

吴方言中保留了一些原始南方语的构词方式。

客人叫“人客”,咸菜叫“菜咸”,痛心叫“心痛”,响雷叫“雷响”。

这种中心语在前、修饰语置后与事物语在前、状态语在后的顺序,是原始南方语的组构顺序。

吴方言中有—些独特的方言词。

如:花生叫“长生果”,玩耍叫“白相”,鹅叫“白乌龟”,东西叫“物事”,调皮叫“促掐”,舒服叫“适意”等。

其中一些吴方言词已经进入通用语,如垃圾、蹩脚、瘪三、尴尬。

汉语中不少外来词是通过吴方言流传全国各地,进入通用语的。

如:沙发(sofa)、咖啡(coffee)色拉、派司(pass)等等,在音译上有明显的吴音特征.以吴方言为载体,形成了吴歌、吴语小说和地方戏曲等吴方言文学。

原始吴歌起源很早,但《诗经》中没有收录吴歌。

顾颉刚《吴歌小史》说:至春秋时代,一些文献中记载了吴歌。

《吴越春秋·渔父歌》:“日月照耀乎寖已迟,与子期乎芦之漪。

”又曰:“日已夕兮,余心忧悲。

月已迟兮,何以渡为?事寖急兮将奈何!”这大概是以汉语汉字译写的吴歌,而不是吴地歌谣的汉字记音。

唐宋以降,吴语多次受中原汉语影响,已成为汉语方言。

吴地歌谣多由文人搜集整理。

冯梦龙所辑录的《挂枝儿》和《山歌》就是元明时期的吴歌,以吴语吴声写吴中之情。

歌曰:“栀子开花六瓣头,情哥约我黄昏头。

日长遥遥难得过,双于扳窗看日头。

”此以“头”为名词后缀。

吴语文化作文

今天,老师让我们写作文,题目是“吴语文化”。

我一听这个题目,脑海里就闪过外公外婆家的小巷子,外婆笑吟吟地讲的,我听不太懂的“侬好”。

外公外婆家在苏州,那里的人都讲吴语。

有时候去外公外婆家,我总会听到他们用一种奇怪的语言谈话,像是在唱歌一样。

外公说,这是苏州话,的确是吴语,是他们的家乡话。

外公外婆家的小巷子,不太宽,稍微有点像迷宫。

路边的小店,琳琅满目,卖着各种各样的小吃。

我最爱吃外婆做的“汤圆”,糯糯的,香香的,有着淡淡的芝麻香。

外公说,汤圆也是吴语文化的一种,是他们家乡最民间的美食。

有一次,我和外公去逛庙会,看到很多穿着汉服的人在街上走动,他们说着吴语,唱着戏曲,感觉非常热闹。

外公说,这是他们家乡的传统文化,是吴语文化的一部分。

吴语文化,就像一颗珍珠,放射出独特的魅力。

虽然我不太懂,但它总是让我觉得亲切,让我感受到家的温暖。

就像外公外婆的爱一样,永远留在我心中。

吴语言文化

原始吴越语的面貌已难以详细追溯。

上古吴语也没有足够的文献资料可供详加研究。

西汉刘向《说苑·善说》中记载一首春秋时代的《越人歌》。

据今人考证,这首《越人歌》所使用的词语,有—些在现今壮语中仍然使用。

由此推断,古吴越语和壮侗语同源。

一方面,我们切不可以为现代吴语是上古吴越语的直接后裔;但另一方面,在现代吴语中,确有极个别上古吴越语的孑遗,或基层残留。

据研究,见于今壮侗语中的缩气音也见于某些吴语(上海郊县)方言之中。

现代吴语是永嘉之乱时中原汉语南迁导致上古吴语“中原化”而出现的结果的后裔。

吴方言中保留了一些原始南方语的构词方式。

客人叫“人客”,咸菜叫“菜咸”,痛心叫“心痛”,响雷叫“雷响”。

这种中心语在前、修饰语置后与事物语在前、状态语在后的顺序,是原始南方语的组构顺序。

吴方言中有—些独特的方言词。

如:花生叫“长生果”,玩耍叫“白相”,鹅叫“白乌龟”,东西叫“物事”,调皮叫“促掐”,舒服叫“适意”等。

其中一些吴方言词已经进入通用语,如垃圾、蹩脚、瘪三、尴尬。

汉语中不少外来词是通过吴方言流传全国各地,进入通用语的。

如:沙发(sofa)、咖啡(coffee)色拉、派司(pass)等等,在音译上有明显的吴音特征.

以吴方言为载体,形成了吴歌、吴语小说和地方戏曲等吴方言文学。

原始吴歌起源很早,但《诗经》中没有收录吴歌。

顾颉刚《吴歌小史》说:至春秋时代,一些文献中记载了吴歌。

《吴越春秋·渔父歌》:“日月照耀乎寖已迟,与子期乎芦之漪。

”又曰:“日已夕兮,余心忧悲。

月已迟兮,何以渡为?事寖急兮将奈何!”这大概是以汉语汉字译写的吴歌,而不是吴地歌谣的汉字记音。

唐宋以降,吴语多次受中原汉语影响,已成为汉语方言。

吴地歌谣多由文人搜集整理。

冯梦龙所辑录的《挂枝儿》和《山歌》就是元明时期的吴歌,以吴语吴声写吴中之情。

歌曰:“栀子开花六瓣头,情哥约我黄昏头。

日长遥遥难得过,双于扳窗看日头。

”此以“头”为名词后缀。

“天上星多月弗明,池里鱼多水弗清。

朝里官多乱子法,阿姐郎多乱子心。

”其中否定词“弗”为吴语特色,“子”则为动词后缀,相当于时态助词“了”。

吴歌中的谐音双关常借助吴方言中的同音字,如:“日里思量夜里情,扯住情哥诟弗清。

失落金环常忆耳(谐尔),我是满头珠翠别无银(谐人)。

”以“银”谐“人”,就是因为吴方言中“银”、“人”同音。

吴方言小说起于宋元,盛于晚清,而建构吴方言文学的不祧之祖当数明代文学家冯梦龙。

他所编录的“三言”,大体上用当时官话,但在描述江南风物人情的故事中,处处显露出吴方言的特色。

晚清时代,吴方言小说再度崛起,如李伯元《官场现形记》、韩邦庆《海上花列传》、张春帆《九尾龟》、张南庄《何典》。

这些小说通常用吴方言夹杂官话写成,吴地的成语、俗谚、歇后语、惯用语充斥其间,人物对白基本上用苏白。

吴方言区域的地方戏,在无锡、常州一带有锡剧,在苏州一带有昆曲、苏滩、越剧,这些剧种的语言都洋溢着浓郁的吴地乡土气息。

另外,别具特色的苏州评弹,更是圆润婉转,充分体现了吴方言的柔美清雅。

吴方言小说起于宋元,盛于晚清,而建构吴方言文学的不祧之祖当数明代文学家冯梦龙。

他所编录的“三言”,大体上用当时官话,但在描述江南风物人情的故事中,处处显露出吴方言的特色。

晚清时代,吴方言小说再度崛起,如李伯元《官场现形记》、韩邦庆《海上

花列传》、张春帆《九尾龟》、张南庄《何典》。

这些小说通常用吴方言夹杂官话写成,吴地的成语、俗谚、歇后语、惯用语充斥其间,人物对白基本上用苏白。

吴方言区域的地方戏,在无锡、常州一带有锡剧,在苏州一带有昆曲、苏滩、越剧,这些剧种的语言都洋溢着浓郁的吴地乡土气息。

另外,别具特色的苏州评弹,更是圆润婉转,充分体现了吴方言的柔美清雅。