三峡工程建成后长江中下游干流河道治理对策

- 格式:pdf

- 大小:705.20 KB

- 文档页数:3

【高中地理】长江中下游防洪综合治理措施要解决好长江中下游的防洪问题,必需采取综合治理措施。

主要措施有以下几项。

1.在干支流广大地区进一步搞好水土保持,加强长江中上游防护林体系建设,防止水土流失。

1988年,国务院已成立长江中上游水土保持委员会,全面推进上中游的水土保持工作,并将葛洲坝库区、金沙江下游及毕节地区、陇南地区、嘉陵江中下游地区、三峡库区列为全国水土保持重点治理地区,国家每年拨出专项资金6 000万元进行治理。

1989年国家批准了长江中上游防护林体系建设工程,作为涵养水源、保持水土的重点工程,现正由林业部负责,加紧实施。

2.对主要支流开展治理,在支流上兴建水库。

新中国成立以来,长江流域已建成水库4万座,其中大型水库111座,除葛洲坝工程外,全部兴建在支流上。

其中,有一大批大型水库有较大的防洪作用,如丹江口、东江、风滩、柘溪、乌江渡、碧口、陈村、万安、隔河岩等。

正在建设的有五强溪、东风、宝珠寺等,将要建设的有紫平坪铺、瀑布沟、亭子口、合川、构皮滩、彭水、江垭、皂市等。

3.在干流上兴建三峡工程。

在长江各主要支流及干支流上游兴建水库,仍无法控制这些水库至宜昌区间30万平方千米面积上产生的暴雨洪水,也就对荆江河段洪峰流量的削减作用不大。

兴建三峡工程,可以解决最为迫切的荆江河段的防洪安全问题。

4.加强中下游堤防建设。

堤防永远是长江中下游防洪的基础设施,必需继续加强。

长江中下游堤防总长3万余千米,其中干流堤防长3 600千米。

新中国成立以来,长江堤防已经历过三次大的整修,累计完成土石方40.5亿立方米。

目前的防御水位是按照1980年防洪方案确定的,沙市45.00米,城陵矶34.40米,汉口29.73米,湖口22.50米。

“千里大堤,溃之蚁穴”,堤防的维护是一项长期的繁重任务,不能有丝毫的松懈和麻痹。

5.加强分蓄洪区建设。

现在遍布长江中下游的分蓄洪区(总蓄洪容量492亿立方米)都是已开垦利用的农业发达地区,人口相当稠密,随着经济的发展和人口的增长,运用一次分蓄洪区的损失也会越来越大。

三峡河道整治工作方案随着城市化进程的加快和人口的增长,我国许多城市的河道环境逐渐恶化,成为城市环境综合整治的重点工作之一。

作为我国著名的三大峡谷之一,三峡河道整治工作显得尤为重要。

本文将从三峡河道整治的背景、目标、具体工作方案等方面进行探讨。

一、背景。

三峡地区地处长江上游,地形复杂,河道众多,是我国重要的水利资源和生态环境保护区。

然而,随着城市化进程的加快,三峡地区的河道环境逐渐恶化,主要表现为河道水质污染严重、河道生态系统破坏严重、河道堤防安全隐患较多等问题。

这些问题不仅影响了当地居民的生活质量,也对生态环境造成了严重的破坏。

因此,对三峡河道进行全面整治势在必行。

二、目标。

三峡河道整治工作的目标是通过全面整治,改善河道水质,恢复河道生态系统,加固河道堤防,提高河道防洪能力,保障当地居民的生活质量,保护生态环境,实现河道的可持续发展。

三、具体工作方案。

1. 河道水质改善。

针对三峡地区河道水质污染严重的问题,将采取以下措施:(1)加强污水处理设施建设,提高污水处理率,减少污水直排河道的现象。

(2)加强农业面源污染治理,推广农田生态工程,减少农业化肥和农药对河道水质的影响。

(3)加强工业企业污染治理,推动企业实施清洁生产,减少工业废水对河道水质的影响。

2. 河道生态系统恢复。

针对三峡地区河道生态系统破坏严重的问题,将采取以下措施:(1)加强河道生态修复工作,重点保护和恢复河道的湿地、水生植物等生态系统。

(2)加强水生动植物保护工作,建立水生生物保护区,保护和恢复河道的生物多样性。

(3)加强河道岸线绿化工作,推动河道两岸的绿化和美化,提高河道的生态景观价值。

3. 河道堤防加固。

针对三峡地区河道堤防安全隐患较多的问题,将采取以下措施:(1)加强河道堤防巡查和监测工作,及时发现和修复堤防的安全隐患。

(2)加强河道堤防加固工程建设,提高堤防的抗洪能力和稳定性。

(3)加强河道堤防管理工作,建立健全堤防管理制度,加强对堤防的日常维护和管理。

三峡工程建成后长江中下游河道冲淤变化对防洪形势的影响及对策初步研究宁磊胡维忠王翠平(长江水利委员会长江勘测规划设计研究院规划处武汉430010)摘要:根据数学模型分折计算的三峡工程运用后长江中下游河道的冲淤变化,分析了长江中游各河段泄流能力的变化对防洪形势的影响,针对这些影响,就进一步优化三峡水库防洪调度和上游建库等对策措施进行了初步的研究。

关键词:三峡工程泄流能力防洪形势防洪调度1三峡工程对长江中下游的防洪作用三峡工程位于长江于流宜昌市境内,控制流域面积100万km2。

工程最终规模175m,具有221.5亿m3的防洪库容,是一座兼有防洪、发电、航运等综合效益的特大型水利枢纽。

三峡工程建成后将成为长江防洪系统的骨干工程,长江中下游各地区防洪能力将有较大提高,特别是荆江地区防洪形势将发生根本性变化:(1)对荆江地区,遇百年一遇及以下洪水,通过水库调蓄,可使沙市水位不超过45m,不需启用荆江分洪区;遇千年一遇或1870年洪水,可控制枝城流量不超过80000m3/s,配合荆江地区的分洪区运用,可使沙市水位不超过45.OOm,从而保证荆江两岸的行洪安全;此外,根据研究,三峡工程建成后可减少分流人洞庭湖的水沙,减轻洞庭湖的淤积,延缓洞庭湖的调蓄寿命。

(2)对城陵矶附近地区,一般年份基本上不分洪(各支流尾间除外);遇1931年、1935年、1954年和1998年大洪水,可减少本地区的分蓄洪量和土地淹没。

三峡水库如按初步设计阶段拟定的对荆江补偿或对城陵矶补偿调度方式进行调度,遇1954年洪水城陵矶附近区分洪量可由320亿m3减少到280亿m3或218亿m3。

(3)对武汉地区,由于长江上游洪水得到有效控制,可以避免荆江大堤溃决后洪水取捷径直趋武汉的威胁;三峡水库调蓄提高了对城陵矶附近区洪水控制的能力,配合丹江口水库和武汉市附近地区的分蓄洪区,避免武汉水位失控。

三峡工程建成后,武汉以上控制洪水的能力除了原有的分蓄洪区容量外,增加了三峡水库的防洪库容221.5亿mj,将大大提高武汉防洪调度的灵活性,对武汉市防洪起到保障作用。

长江中下游干流河道治理规划研究胡春燕;侯卫国【摘要】长江中下游河道治理事关该区域的防洪安全和社会经济发展大局,且上游水库群和三峡工程的兴建和运用,对中下游防洪、航运和供水等方面的影响逐步显现,迫切需要尽快开展科学合理的河道整治规划.从全面系统治理的角度出发,着重研究了三峡工程运行初期,中下游干流河道的河势控制规划方案、重点河段和一般河段的综合治理措施;对洲滩、岸线治理以及采砂活动治理和规划进行了专项介绍;并阐述了五大类具体的河道治理工程措施.为保证长江中下游的防洪安全、河势稳定、通航顺畅等提供了有益参考.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2013(044)010【总页数】5页(P52-55,79)【关键词】河道治理;防洪;航运;洲滩;长江中下游【作者】胡春燕;侯卫国【作者单位】长江勘测规划设计研究院规划处,湖北武汉430010;长江勘测规划设计研究院规划处,湖北武汉430010【正文语种】中文【中图分类】TV2121 概况及规划历程1.1 基本情况长江中下游干流河道上起宜昌,下迄河口50号灯标,全长1 893 km,流经湖北、湖南、江西、安徽、江苏和上海等6省市。

自宜昌至湖口为长江中游,长约955 km。

湖口以下为下游,长约938 km。

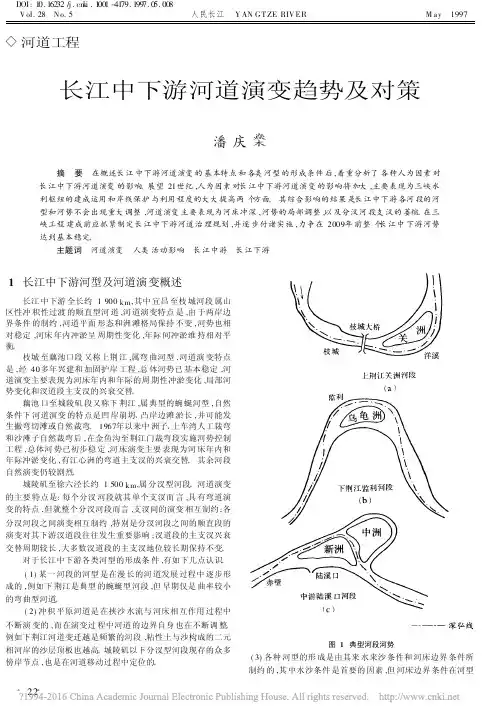

长江中下游河道流经广阔的冲积平原,沿程各河段水文泥沙条件和河床边界条件不同,形成的河型也不同。

从总体上看,中下游河道可分为微弯单一型、蜿蜒型和分汊型三大类,其中以分汊型为主,其长度约占总长的60%。

根据河势河型和控制节点,将中下游河道划分为30个河段,又根据治理的重要性和迫切性划分为重点河段和一般河段。

1.2 规划治理情况新中国成立前,长江中下游干流河道基本处于自然演变状态,干流两岸约4 000 km长的岸线中崩岸长度达1 500 km。

新中国成立后,长江水利委员会(原长江流域规划办公室,以下简称“长江委”)会同地方水利部门,开展中下游河道治理的规划设计工作。

长江中下游干流河道崩岸状况及其防治作者:胡维忠来源:《长江技术经济》2020年第01期摘要:简述了三峡工程蓄水运用以来长江中下游干流河道冲刷及河道崩岸状况,分析了中下游干流河道崩岸防治面临的形势。

长江中下游干流河道崩岸防治是一项长期而艰巨的任务,从推进崩岸治理、建立崩岸监测预警和应急抢护机制等方面,提出了河道崩岸防治的建议。

关键词:河道冲淤;长江中游;崩岸;预警中图法分类号:TV147 文献标志码:A DOI:10.19679/ki.cjjsjj.2020.0104长江中下游干流河道上起宜昌,下迄长江口,全长1 893km,分布有顺直微弯、分汊、蜿蜒等不同河型河道。

近年来,随着长江上游控制性水库群的建成投运,长江中下游干流河道水流含沙量大幅减少,水沙条件发生明显变化,河道发生长距离沿程冲刷,部分河段河势处于不断调整变化之中,水流顶冲点的变化和近岸河床的冲刷下切,导致河道崩岸,影响河势稳定,威胁两岸堤防和沿江重要基础设施的安全。

1 长江中下游干流河道崩岸及治理状况1.1 长江中下游干流河道冲刷及崩岸状况(1)三峡水库蓄水运用以来,长江中下游干流河道输沙量锐减,河床冲刷加剧。

2003—2017年,宜昌、汉口、大通站年均输沙量分别为0.358、1.01、1.38亿t,分别较蓄水前减少93%、75%、68%。

长江中下游干流河道发生长距离的冲刷,2002年10月至2017年10月,宜昌至湖口段累计冲刷21.24亿m3,年均冲刷1.42亿m3(远大于三峡水库蓄水前1966—2002年的年均冲刷量0.047亿m3),河床平均冲深1~3m。

其中,宜昌至城陵矶河段河床冲刷较为剧烈,平滩河槽冲刷量为12.18亿m3,占总冲刷量的57%;城陵矶至汉口、汉口至湖口河段平滩河槽冲刷量分别为3.92、5.14亿m3,分别占总冲刷量的19%、24%。

(2)三峡水库蓄水运用以来,长江中下游干流河道崩岸较蓄水前有所加剧,影响堤防安全。

第40卷第16期2009年8月人 民 长 江Yangtze RiverVol.40,No.16Aug.,2009收稿日期:2009-01-12基金项目:“十一五”国家科技支撑项目“三峡工程运用后泥沙与防洪关键技术研究”之课题五“三峡工程运用后长江中下游防洪技术研究”(2006BAB05B05)作者简介:陈肃利,男,长江水利委员会设计院规划处处长,教授级高级工程师。

文章编号:1001-4179(2009)16-0008-03三峡工程建成后长江中下游干流河道治理对策陈肃利 胡春燕 王永忠(长江水利委员会设计院,湖北武汉430010)摘要:长江中下游干流河道整治事关中下游防洪安全及沿江地区经济社会可持续发展大局,近年来在上游来沙减少和三峡工程的作用下,清水下泄导致中下游干流河道发生了长距离的冲刷,并引起局部河势产生了较大的变化。

根据三峡工程建成后长江中下游干流河道存在的主要问题,对中下游干流河道的治理对策措施进行了初步探讨。

关 键 词:河道治理;治理措施;长江中下游;三峡工程中图分类号:TV85 文献标识码:A1 长江中下游河道概况长江中下游干流河道上起宜昌,下迄长江河口50号灯标,全长1893km。

北岸主要有沮漳河、汉江、 水、倒水、举水、巴河、浠水、华阳河、皖河、巢湖水系、滁河、淮河入江水道等;南岸主要有清江、洞庭湖水系、陆水、富水、鄱阳湖水系、青弋江、水阳江、太湖水系、黄浦江等。

荆江南岸有松滋口、太平口、藕池口、调弦口四口分流入洞庭湖(调弦口于1959年建闸控制)。

南北大运河在镇扬河段中部穿越长江。

长江中下游河道流经广阔的冲积平原,沿程各河段水文泥沙条件和河床边界条件不同,形成的河型也不同。

从总体上看,中下游的河型可分为顺直型、弯曲型、蜿蜒型和分汊型4大类。

其中以分汊型为主,其长度约占总长的60%。

宜昌至枝城河段长约60km,是山区河流进入平原河流的过渡段,两岸有低山丘陵和阶地控制,河岸抗冲能力较强,为顺直或微弯河型,河床稳定性较好,区间内有支流清江在宜都处入汇;枝城至城陵矶河段为荆江河段,流经江汉平原与洞庭湖平原之间。

长江上中下游治理措施

加固江防大堤;兴建一批分洪,蓄洪工程;修建许多水库;重点治理一些河段〔如荆江,川江等〕;在长江上游大力植树造林,保持水土,制止乱砍滥伐森林、滥垦草地、过度放牧、破坏生态环境。

长江上中下游治理措施1.上游加固江防大堤;兴建一批分洪,蓄洪工程;修建许多水库;重点治理一些河段〔如荆江,川江等〕;在长江上游大力植树造林,保持水土,制止乱砍滥伐森林、滥垦草地、过度放牧、破坏生态环境。

长江上中下游治理措施1.上游地区制止乱砍滥伐,植树造林,防止上游的水土流失,保持水土,有利于减少下游的泥沙淤积。

2.中游地区退田还湖,疏通河道。

植树造林,保持水土,合理利用水资源,减少水资源的浪费。

3.加强长江沿岸水污染的管理,关停并转高污染,高能耗,低效率的企业,合理利用水资源,减少水资源的浪费和污染,加固下游的堤坝,加强蓄洪才能。

长江上中下游主要问题1.上游地区滥砍滥伐,造成水土流失,减少了森林的保水才能,河道堵塞。

2.中下游地区大量围湖造田,减少了湖泊的蓄水才能,水质受到工业及人类消费生活的污染及自然影响,中游地区水流较急大多为山

区,而树木砍伐过度,导致水土流失严重。

3.下游地区地势平坦,造成河道堵塞,河床上升,流水不易排开。

4.夏季风弱,停留在长江流域的时间长,长江流域的降水多,造成洪涝。

长江大保护背景下湖北中小河流系统治理对策建议湖北省位于中国的长江中游地区,是长江沿线省份中河流密集度最高的省份之一、在长江大保护背景下,湖北省中小河流的治理显得尤为重要。

本文将从背景分析、问题研究、对策建议三个方面探讨湖北中小河流系统治理的对策建议。

一、背景分析长江是中国重要的河流之一,也是世界上最长的河流之一、长江流域的生态环境状况直接关系到中国的生态安全和可持续发展。

近年来,长江流域的水环境面临严重污染和生态退化的问题,中小河流成为污染的重点区域,湖北省也不例外。

湖北省作为长江中游的重要组成部分,有着众多的中小河流。

随着城市化和工业化的快速发展,湖北省中小河流的水质受到严重污染,河道变窄,水位下降,流速减缓等问题日益突出,严重影响了生态环境和人民的生活。

二、问题研究1.水质污染问题2.河道狭窄问题湖北省中小河流的河道狭窄是造成水流缓慢、水位下降的主要原因之一、这不仅导致了河道淤积,还限制了河水的流动,加速了河流的贫化进程。

3.河道生态退化问题中小河流的生态退化主要表现为湿地退化和植被破坏。

湿地的退化导致了水生生物和候鸟等生物种类的减少,植被破坏则进一步加速了土壤侵蚀和水土流失。

三、对策建议1.加强水质监测与治理加强对湖北省中小河流水质的监测,建立完善的监测网络和数据分析平台,及时发现水质问题并采取措施加以治理。

同时,加强对污染源的管控,严格执行环境保护法律法规,推进污染治理,减少污染物排放。

2.河道管理与生态修复加强中小河流的河道管理和生态修复工作,拓宽河道,恢复河流的原有宽度,增加水量流动,减缓水流缓慢现象,防止河道淤积。

同时,加强湿地保护和植被修复,恢复植被覆盖,改善土壤质量,保护湿地生物多样性。

3.科学规划与综合治理科学规划湖北省中小河流系统,制定综合治理方案,并加强河流管理和治理的组织和协调。

利用生态修复、水域环境治理、水土保持等综合手段,统筹解决水质污染、河道狭窄和生态退化等问题。

长江中下游崩岸治理与河道整治技术措施研究摘要:结合既往资料可得知,开展长江中下游干流崩岸研究和治理,是一项长期而艰巨的任务。

本文简要阐述了三峡工程蓄水以来长江中下游干流的崩岸侵蚀情况,接着系统分析了长江中下游崩岸治理情况。

从开展崩岸研究与防治、建立崩岸预警监测系统、建立应急防护体系等方面,对崩岸研究与治理提出了具体建议。

关键词:长江中下游;崩岸治理;河道整治;技术措施宜昌位于长江中下游。

距长江口下游1893公里。

近年来,由于长江上游控制性水库的建设,黄河干流含沙量急剧下降,水沙要求发生较大变化,河流冲击距离变长,部分河段河势进一步调整变化。

河流波峰点的变化及对近岸河流的影响,会造成河岸崩塌,严重影响河势稳定。

并危及二滩大坝和沿河关键设施的安全。

1.长江中下游干流河道崩岸及治理状况1.1 长江中下游干流河道冲刷及崩岸状况(1)三峡水库蓄水运用开发以来,长江中下游输沙量大幅减少,河流侵蚀程度加深。

2003-2017年,宜昌站、汉沟站、日站年平均输沙量分别为0.358、1.01、1.38亿吨公里,较蓄水前分别减少93%、75%、68%。

长江中下游干流发生远距离影响。

2002年10月至2017年10月,宜昌至湖口冲击超过21.24亿立方米,平均冲击超过1.42亿立方米(远超三峡水库蓄水前1966-2002年年均冲刷470万立方米),河道平均冲击深度13.3米。

其中,宜昌-城陵矶流域河床持续冲击能力较大,平潭航道总冲击量约12.18万亿m3,约占总冲击水量的57%。

城陵矶-汉沟、汉口-湖口河段平潭航道冲刷总量分别为3.92亿m3和5.14亿m3,分别占总冲刷量的19%和24%。

(2)三峡工程运行以来,长江中下游堤防坍塌问题比以往更加严重,影响了堤防安全。

长江流域平原位于冲积平原区,主要河岸由松散沉积物组成,抗冲性能差,河道冲淤变化快,崩岸频繁。

据不完全统计,2003年至2017年,三峡水库蓄水后,长江中下游干流共发生大小崩岸917起,总长度约692.6公里,崩岸强度和频率均高于蓄水前。

长江各河段治理措施介绍长江是中国最长的河流,也是世界上第三长的河流,其流域覆盖了中国的11个省份。

由于长江流域的特殊地理环境和人口密集的区域,其治理一直是中国政府的重要任务之一。

为了解决长江流域面临的各种环境和生态问题,中国政府采取了一系列治理措施。

本文将介绍长江各河段的治理措施。

长江上游治理措施工程措施长江上游主要包括四川、云南、青海等省份。

由于地理条件的复杂性,长江上游存在严重的土壤侵蚀、水土流失等问题。

为了解决这些问题,中国政府实施了一系列工程措施。

•大型水利工程建设:包括水库、水电站等。

这些工程能够调节长江上游的水流,减少洪水的发生,并提供清洁的能源。

•植被恢复计划:将植被恢复作为一项长期工作,通过植树造林等活动,逐步恢复长江上游地区的植被。

•土地整治:通过整治农田、草地等土地,减少水土流失,并改善水质。

生态保护措施长江上游地区拥有丰富的生态资源,为了保护这些资源,中国政府采取了以下措施:•国家级自然保护区的建设:设立了一系列自然保护区,保护了长江上游地区的独特生物多样性。

•核心保护区划定和管理:将某些特定地区划定为核心保护区,并加强管理和保护。

长江中游治理措施水环境治理长江中游是人口密集、工业发达的地区,由于工业废水和农业面源污染等原因,长江中游的水环境受到了严重的污染。

为了改善水环境,中国政府采取了以下措施:•水污染治理工程:建设了一系列污水处理设施,对污水进行处理,提高水质。

•建设生态湿地:修建了生态湿地,通过湿地的自净作用来改善水质。

河道整治长江中游的河道整治主要是为了解决洪水问题和航运问题。

中国政府采取了以下措施:•河道疏浚:定期对长江中游的河道进行疏浚,保持航道的畅通。

•河道维护:加强对河道的维护工作,修复堤坝和警戒设施,减少洪水的危害。

长江下游治理措施防洪工程长江下游是江苏、浙江等发达的经济区域,也是中国的重要农业区域。

为了解决长江下游地区经常遭受洪水侵袭的问题,中国政府实施了一系列防洪工程。

对长江中下游干流河道治理的几点认识来源:中国论文下载中心 [ 06-02-19 11:42:00 ] 作者:陈肃利编辑:studa9ngns摘要:长江中下游干流河道治理与长江流域经济发展关系密切,对长江流域可持续发展发挥着重要的作用。

长江中下游干流河道治理要以防洪作为主要目标,充分发挥河道的泄洪能力,保障堤防安全;稳定河势河床是河道治理的基本要求;把保护优良生态环境作为重要内容,树立河道治理与环境治理的协调统一的思想;贯彻综合治理开发的原则,统筹考虑各方利益和要求;按可持续发展的要求不断完善河道治理规划。

关键词:河道治理综合治理开发经济发展长江中游长江下游21世纪,随着长江流域社会经济的发展,对长江中下游河道提出了更新、更高的要求。

因此,长江中下游干流河道的治理如何按照新的治水思路,以水资源的可持续利用支持社会经济可持续发展,适应本世纪我国发展战略目标的要求,成为需要解决的重要问题。

1长江中下游干流河道与流域经济发展长江中下游干流河道全长1893km,流经湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等省(直辖市)。

长江中下游干流河道的治理、开发、利用与长江中下游沿江地区社会经济的飞速发展的关系非常密切。

稳固的护岸工程和堤防工程体系,是沿江地区经济与社会发展必不可少的安全保障;良好而稳定的岸线和港区,是沿江城市和工矿企业发展所必需的基本条件;有了稳定而畅通的航道,才能更好地发挥长江这条“黄金水道”的重要作用,更好地为沿江地区通江达海、走向世界服务;保护长江水生态环境,不仅是长江可持续开发利用的前提条件,更是沿江地区经济与社会发展和人民生活的需要。

因此,系统开展长江中下游干流河道治理规划,综合协调上下游、左右岸以及国民经济各部门之间的关系,促进长江中下游干流河道的综合治理与可持续利用,具有十分重要的战略意义。

经过数10a的不断努力,长江中下游干流河道重点险工段都得到了守护,崩岸险情基本得到治理,长江河道的总体河势得到一定程度的控制,河道治理工程取得了巨大的成绩。

长江中下游洪水的成因及治理对策长江中下游洪涝灾害的成因及治理对策一、长江中下游的地形特点长江自出三峡后,进入下游平原区。

宜昌至湖口为中游,长 955公里,流域面积 68万平方公里。

湖口以下为下游,长 938公里,流域面积 12万平方公里。

干流自宜昌以下,河道坡度变小、水流平缓,枝城以下沿江两岸均筑有堤防。

其中以长 182. 35公里的荆江大堤最为重要和险要。

二、中下游洪涝灾害的原因洪灾与流域气候、自然环境及人类活动有极大的关系。

1.长江流域的洪涝灾害主要原因是暴雨成灾,集中降雨量多,强度大,持续时间长。

暴雨集中在 5, 10月,雨季中下游早于上游,南岸先于北岸,故一般年份各江河洪峰相互错开,不致造成大洪灾。

但如气象反常,雨带徘徊在长江南北两岸,两岸支流洪水和干流洪水同时袭来,外洪内涝,上压下顶,即可酿成大洪水灾害。

例如1998年的特大洪水。

2. 中下游地区天然水环境非常独特,沿江湖泊星罗密布,江湖连通,湖分江洪,具有联动的江湖关系。

湖泊具有较大的调洪作用。

但是,由于中上游无序砍伐,破坏植被,导致水土流失极为严重,长江之水日益变浑,含沙量大,使得湖泊淤积严重,洪道、湖底不断淤高,调蓄容积减少50亿立方米,洪水位抬高,洪涝灾害加剧。

(以洞庭湖为例,湖内多年平均淤积沙量为 9840万立方米,平均每年淤高达厘米,洪道、湖底不断淤积抬高,芦苇从生,洪水渲泄不畅 )3.不断进行围湖造地和洲土开发利用,造成湖面不断缩小,增加了洪水灾害的发生。

长江中下游地区是富饶的鱼米之乡,土地肥沃,突出问题是人口多、耕地少。

围垦使得湖面减少,为保护开发的耕地及居民,修建了许多民堤,人类活动极大地改变了江湖关系,使得洪灾加剧。

4.长江中下游平原及城市全赖堤防保护,大堤对防御中小洪水的作用不言而喻,但随着大堤的修高,洪水位也随之抬高,加之泥沙在河道中不断淤积,增加了洪水危害。

三、洪涝灾害的治理长江中下游治理洪涝的关键任务是,急需解决目前防洪标准偏低与特大洪水频发的矛盾。

第40卷第16期2009年8月人 民 长 江Yangtze RiverVol.40,No.16Aug.,2009收稿日期:2009-01-12基金项目:“十一五”国家科技支撑项目“三峡工程运用后泥沙与防洪关键技术研究”之课题五“三峡工程运用后长江中下游防洪技术研究”(2006BAB05B05)作者简介:陈肃利,男,长江水利委员会设计院规划处处长,教授级高级工程师。

文章编号:1001-4179(2009)16-0008-03三峡工程建成后长江中下游干流河道治理对策陈肃利 胡春燕 王永忠(长江水利委员会设计院,湖北武汉430010)摘要:长江中下游干流河道整治事关中下游防洪安全及沿江地区经济社会可持续发展大局,近年来在上游来沙减少和三峡工程的作用下,清水下泄导致中下游干流河道发生了长距离的冲刷,并引起局部河势产生了较大的变化。

根据三峡工程建成后长江中下游干流河道存在的主要问题,对中下游干流河道的治理对策措施进行了初步探讨。

关 键 词:河道治理;治理措施;长江中下游;三峡工程中图分类号:TV85 文献标识码:A1 长江中下游河道概况长江中下游干流河道上起宜昌,下迄长江河口50号灯标,全长1893km。

北岸主要有沮漳河、汉江、 水、倒水、举水、巴河、浠水、华阳河、皖河、巢湖水系、滁河、淮河入江水道等;南岸主要有清江、洞庭湖水系、陆水、富水、鄱阳湖水系、青弋江、水阳江、太湖水系、黄浦江等。

荆江南岸有松滋口、太平口、藕池口、调弦口四口分流入洞庭湖(调弦口于1959年建闸控制)。

南北大运河在镇扬河段中部穿越长江。

长江中下游河道流经广阔的冲积平原,沿程各河段水文泥沙条件和河床边界条件不同,形成的河型也不同。

从总体上看,中下游的河型可分为顺直型、弯曲型、蜿蜒型和分汊型4大类。

其中以分汊型为主,其长度约占总长的60%。

宜昌至枝城河段长约60km,是山区河流进入平原河流的过渡段,两岸有低山丘陵和阶地控制,河岸抗冲能力较强,为顺直或微弯河型,河床稳定性较好,区间内有支流清江在宜都处入汇;枝城至城陵矶河段为荆江河段,流经江汉平原与洞庭湖平原之间。

其中以藕池口为界分为上下荆江,上荆江长约170km,为弯曲分汊型河道,下荆江长约175km;为典型的蜿蜒型河道。

荆江北岸有支流沮漳河入汇,南岸沿程有松滋口、太平口、藕池口和调弦口(已于1959年建闸控制)分流入洞庭湖。

上荆江沙市河湾的三八滩汊道和公安河湾的突起洲汊道在1998年大洪水后河势发生剧烈变化,突出表现为三八滩冲毁消失,突起洲左汊扩大。

下荆江河段随三口分流分沙的持续减小,河势尚处于调整变化之中。

城陵矶至湖口段总体为宽窄相间的藕节状分汊河道,总体河势相对较稳定,河道演变主要表现为顺直段主流摆动,两岸交替冲淤,弯道内凹岸冲刷,分汊段主、支汊交替消长。

湖口以下河段,分汊河型较湖口以上更为发育,洲汊众多。

窄段一般一岸或两岸有山矶节点控制,河槽窄深而稳定。

分汊段主流易发生往复摆动,河床演变强度大于中游河道。

近60a来,长江中下游干流开展了以控制河势和防洪保安为主要目标的河道治理工程,包括较大规模的护岸工程、下荆江系统裁弯工程、部分分汊河段的堵汊工程等,共完成护岸约1600km,抛石约9100余万立方米,修建丁坝685座、各类沉排约520万m3。

通过上述治理,长江中下游干流河道得到了基本控制,总体河势趋向稳定。

但近年来在上游来沙减少及三峡工程的共同作用下,清水下泄使得坝下游河道处于冲刷状态,致使局部河势发生了较大的变化。

2 存在的主要问题长江中下游干流河道流经广阔的冲积平原,区域内工农业经济发达,城镇化水平较高,基础设施较好,是长江流域的精华地带,在我国经济建设和社会发展中占有举足轻重的地位。

沿江经济的发展,对长江的依赖愈来愈大,与中下游干流河道某些河段河势不稳定的矛盾日益突出,同时也对河道及沿岸水土资源的合理利用提出了新的、更高的要求。

没有一个稳定而良好的河势,就会给防洪、航运和沿江经济建设带来很大的困难,就会影响将来长江的进一步综合利用和流域经济的持续发展。

现状河道存在的问题主要表现在以下几方面。

(1)长江中下游干流河道为冲积平原河流,河岸地质构造为二元结构,抗冲性较差,河床冲淤变化剧烈,迎流顶冲段常发生崩塌险情。

加之上游来水来沙具有年内年际变化幅度大,随机性强的特点,导致主流顶冲点上提下挫幅度大,有的汊道分流比变化幅度大。

(2)以往河道治理工程大都是以防洪保安为主要目标,治理主要集中在堤防顶冲段和对河势控制有重要作用的岸边节点 第16期 陈肃利等:三峡工程建成后长江中下游干流河道治理对策的控制上,由于治河工程是一动态工程,加之河道的系统治理尚未全面开展,有些河段河势变化较大、有些河段河势仍在恶化。

(3)上游来沙减少和三峡水库等上游干支流水库的蓄水运用改变了中下游干流河道的来水来沙过程,使得中下游干流河道面临长时期、长距离、大幅度冲刷的新局面,且呈现迎流顶冲段冲深幅度明显大于河段平均冲深的特点,崩岸强度与频度明显加强,致使局部河势发生一定的变化,并引起部分分汊河道分流形势的变化。

3 河道治理的原则与目标长江中下游干流河道治理应遵循“因势利导、全面规划、远近结合、分期实施”的原则。

河道治理的总体目标是:控制和改善河势,稳定岸线,保障堤防安全,扩大泄洪能力,改善航运条件,使中下游干流河道能适应并促进沿江经济社会持续、快速、健康发展。

近期治理目标是结合三峡工程投入运行后的水沙变化情况,对现有护岸段和重要节点段进行全面加固和守护,继续发挥其对河势的控制作用,避免三峡工程运行后河势出现不利变化,全面控制分汊河段的河势,对河势变化较大的河段进行全面治理,基本满足沿江地区经济社会发展的需要,并为进一步实施中下游干流河道全面治理打下良好的基础。

远期治理目标是在近期河道治理的基础上,考虑上游水利水电枢纽的建设及运用进一步影响中下游水沙变化的情况,对长江中下游干流河段进行全面综合治理,使长江中下游干流河道的有利河势都得到有效控制,不利河势得到全面改善,形成河势和岸线稳定,堤防稳固,航道、港域、水环境良好的河道,为沿江地区经济和社会的进一步发展服务。

4 三峡工程建成后河道治理措施初步研究长江中下游干流河道治理既是长江中下游防洪体系的重要组成部分,又是发展航运和合理利用岸线资源的重要措施,是长江中下游沿江地区经济社会发展的一项综合性基础设施建设。

应在统一规划指导下,抓紧进行河道整治,加强管理,合理利用岸线,保障和支撑经济社会的可持续发展。

河道治理应通过工程措施与非工程措施共同解决。

4.1 工程措施长江中下游干流河道经过多年的治理,总体河势基本稳定,且目前沿江工矿企业、工程设施和重要港口等已与现有河势格局基本相适应。

河道治理的总体思路是:中下游大部分河段以稳定现有河势为主,对局部河势变化较大,不能满足经济发展要求的局部河段进行河势调整。

中下游河道治理工程措施主要包括河势控制工程与河势调整工程。

4.1.1 河势控制工程长江中下游干流的河势控制不仅事关防洪安全大局,而且与中下游沿江地区现有重要国民经济设施的安全运行和经济社会的可持续发展休戚相关。

长江中下游河道地处冲积平原,受水沙条件的随机变化及河岸抗冲能力差等因素的影响,河道演变历来呈冲淤变化频繁而剧烈的特点。

随着三峡及上游干支流水库的陆续兴建,长江中下游的水沙条件将在相当长的时期内发生显著变化,将进一步加剧中下游干流河道的河势变化程度,并使河道演变呈现长时期、长距离、大幅度冲刷的新特点。

因此,维持总体河势的稳定是目前中下游干流河道治理最紧迫的任务。

近几十年来,长江中下游干流沿江地区经济社会快速发展,沿岸重要国民经济设施主要是根据现有河势格局进行布局的。

历年来的护岸工程对维持河势稳定发挥了重要作用。

三峡工程蓄水运用后,这些已建护岸工程段绝大部分将遭受明显冲刷,一旦冲毁,将失去对河势的控制作用,从而引起河势出现大的变化,不仅会严重影响防洪安全,而且将打乱沿江现有经济布局。

因此,应对长江中下游河道已有护岸工程进行全面加固,继续发挥其对河势的控制作用,避免三峡工程蓄水运用后河势发生较大变化。

同时,由于清水下泄导致坝下游河道强烈冲刷,引起局部河势变化、主流线摆动、水流顶冲点上提或下挫、冲刷坑平面摆动及冲深等,使部分原来没有护岸的河岸可能迎流顶冲而发生崩岸,出现新的险工险段,而引起河势变化调整,甚至危及堤防安全。

必须对三峡水库蓄水已经出现的和可能出现的新崩岸险情进行治理,避免崩岸险情加剧而引起河势调整,以维护河势和岸坡稳定,保障堤防安全,并为河道的进一步系统治理打下基础。

此外,中下游干流大部分分汊河道尚未进行全面系统的治理,洲滩形态及分流形势尚未得到有效控制,在清水下泄的影响下,部分已实施护岸工程的江心洲头的工程发生损毁现象,未实施整治工程的江心洲发生严重的崩退现象,因此需尽快采取工程措施稳定并控制江心洲头,为分汊河段的系统整治提供前提条件。

4.1.2 河势调整工程目前长江中下游干流河道大部分河段总体河势趋向稳定,现有河势能基本满足防洪、航运及沿江经济社会发展对河势稳定的要求。

但有的河段河道弯曲,泄洪能力不足,影响泄洪;有的河段分汊较多,主支汊交替频繁,不仅影响两岸经济社会发展及产业布局,而且给防洪带来了较大压力;江阴以下的潮流河段,河道过于宽阔,水下暗沙众多,河道演变复杂,河道的自然演变尚处于河宽不断缩窄的过程之中,给两岸经济社会的发展带来了较大影响。

因此,需在全面控制河势的基础上,对局部河段的河势进行适当调整,以更好地满足中下游防洪、航运及经济社会发展的要求。

河势调整工程措施主要包括堵汊工程、裁弯工程及其它改善分流比的工程。

(1)堵汊工程。

长江中下游城陵矶以下多为分汊河道,河道治理目前已取得初步成效。

20世纪70年代以后结合河势控制工程,实施了官洲、天然洲、扁担洲、太阳洲、兴隆洲、又来沙、薛案沙和团结沙等堵汊工程。

实践表明,堵塞崩岸危及江堤安全的支汊,可使重要堤防远离大江,完全摆脱防洪的被动局面;堵塞多汊河道中导致河势不稳的支汊,使分汊河道朝少汊型和单一型发展,有利于从根本上稳定和控制河势,并带来缩短堤线,减轻防洪负担的效果。

从长江河道由多分汊向少分汊演变的历史过程看,其整治方向应是将多汊河道逐步整治为少汊河道,将江心洲并列和顺列的多汊河段整治为双汊河段,再根据国民经济现状与长远发展的要求和河段具体演变的特点,或将双汊河段长期稳定下来,或进一步整治为单一河道。

根据长江中下游干流河道治理实践,长江中下游分汊河道的整治应当分3步走:①结合防洪要求,控制和稳定重要岸线和节点;②控制和稳定河势,包括稳定江心洲在内的汊道河势;③根据国民经济发展的需要和河道演变趋势,因势利导,实施必要的堵汊工程,将分汊河道逐步整治为双汊河道或单一河道,以改善河势,满足防洪、航运和两岸经济发展对岸线利用的要求。