盐类结晶实验报告-结晶与晶体生长形态观察

- 格式:doc

- 大小:863.00 KB

- 文档页数:2

一、实验目的1. 了解食盐晶体生长的基本原理和过程。

2. 通过实验观察食盐晶体的形成过程,掌握晶体生长的条件和方法。

3. 培养实验操作技能和观察能力。

二、实验原理晶体是物质的一种重要形态,是由有序排列的原子、离子或分子组成的。

在溶液中,当溶质的溶解度达到饱和时,多余的溶质会以晶体的形式析出。

本实验通过控制溶液的温度和浓度,使食盐在溶液中达到过饱和状态,从而促进晶体的生长。

三、实验材料与仪器1. 材料:食盐、蒸馏水、广口瓶、玻璃棒、滤纸、镊子、温度计、电子秤。

2. 仪器:电热炉、电子天平、烧杯、酒精灯、石棉网。

四、实验步骤1. 准备溶液:称取一定量的食盐,用电子天平准确称量。

将食盐放入烧杯中,加入适量的蒸馏水,用玻璃棒搅拌至食盐完全溶解。

2. 加热溶液:将烧杯放在电热炉上加热,用温度计测量溶液温度,控制在60-70℃之间。

3. 过滤溶液:将溶液过滤,去除未溶解的食盐和杂质。

4. 冷却溶液:将过滤后的溶液倒入广口瓶中,用玻璃棒搅拌,使溶液均匀分布。

将广口瓶放在室温下自然冷却。

5. 观察晶体生长:每隔一段时间观察溶液中的晶体生长情况,记录晶体的形状、大小和数量。

6. 收集晶体:当晶体生长到一定大小后,用镊子将晶体从溶液中取出,用滤纸吸去晶体表面的水分。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,溶液温度控制在60-70℃之间,晶体生长速度较快。

当溶液温度低于60℃时,晶体生长速度明显减慢。

2. 晶体的形状受溶液中离子和分子排列方式的影响。

在本实验中,晶体呈立方体形状,表面光滑,棱角分明。

3. 晶体的数量和大小与溶液中食盐的浓度和冷却时间有关。

溶液浓度越高,晶体数量越多,冷却时间越长,晶体越大。

六、实验讨论1. 本实验中,溶液温度对晶体生长速度有显著影响。

在实际应用中,可以根据需要调整溶液温度,以控制晶体的生长速度。

2. 晶体的形状和大小受多种因素影响,如溶液成分、温度、浓度等。

通过调整实验条件,可以制备出不同形状和大小的晶体。

结晶实验报告篇一:食盐晶体生长实验报告实验报告一、实验题目:食盐晶体生长及观察二、实验目的:1、认识结晶的基本过程及实验原理;2、了解食盐结晶的条件与结晶的过程;5、观察食盐结晶的形态与晶体生长的过程。

三、实验原理溶质以晶体的形式从溶液中析出的过程叫做结晶。

定温定压时,饱和溶液中所含溶质的量,称为该溶质在该温度、压力下的溶解度。

在一定量的溶剂(水)中一定的温度下,所能溶解的溶质量是有限的,溶质在水中无法继续溶解时,多余的溶质便沉在杯底,即使经过搅拌也无法令更多的溶质溶解。

此时杯中水溶液所能溶解的溶质已达最大量,称之为“饱和溶液”。

溶剂中所能溶解的溶质未达最大量,此时的溶液称之为“未饱和溶液”,如果再继续加入少许溶质时,固体溶质会继续溶解。

利用较高温度配置溶液达到饱和后,再降低温度,水溶液在高温中溶解度较高,一旦降温后溶解度也降低,但溶质的量不减,因此,水溶液的浓度大于最大溶解度,此时的溶液称为“过饱和溶液”。

过饱和溶液是一种不稳定状态,过量的溶质会伺机结晶析出而成为饱和溶液。

利用物质在水溶液中的溶解度对温度变化的差异,将水溶液加热后配置成饱和水溶液,再将温热的饱和水溶液与过剩的溶质经由过滤分离后,当水溶液温度降低时即成为过饱和水溶液,过剩的溶质会结晶析出形成晶体。

图1.氯化钠与纯碱的溶解度曲线由上图两种具有代表性的物质溶解度曲线可以看出,结晶有两种方法:一为蒸发溶剂结晶(如食盐溶解度受温度影响小的物质),二为冷却热饱和溶液(如纯碱溶解度受温度影响大的物质)。

蒸发结晶—温度不变溶剂减少。

降温结晶—溶剂不变温度降低。

利用结晶可以分离部分水溶性物质,对溶解度受温度变化影响不大的固体溶液,一般用蒸发溶剂的方法得到晶体(即蒸发结晶),达到分离目的。

对溶解度受温度变化影响相当大的固体溶质,一般采用冷却其热饱和溶液的方法得到晶体(即降温结晶),达到分离目的。

从微粒运动的观点看,溶解是溶质微粒离开溶质表面向溶剂里分散的过程;结晶是分散在溶液里的溶质微粒向溶质表面聚集的过程。

第1篇实验目的本次实验旨在通过实验室方法生长晶体材料,观察晶体生长过程,分析影响晶体生长的因素,并评估所生长晶体的质量。

实验时间2023年10月15日实验地点材料科学与工程学院晶体生长实验室实验人员实验指导教师:张教授实验助手:李同学、王同学实验参与者:全体实验小组成员实验材料1. 母液:高纯度金属盐溶液2. 晶体生长设备:晶体生长炉、温度控制器、搅拌器3. 实验仪器:电子天平、显微镜、X射线衍射仪(XRD)实验方法1. 制备母液:按照一定比例将高纯度金属盐溶解于去离子水中,制备母液。

2. 设定生长条件:根据实验需求,设定晶体生长炉的温度、搅拌速度等参数。

3. 晶体生长:将母液倒入晶体生长炉中,开启生长炉,使母液在设定的温度下进行晶体生长。

4. 观察与记录:使用显微镜观察晶体生长过程,记录晶体形态、生长速度等数据。

5. 晶体分析:使用XRD对晶体进行结构分析,评估晶体质量。

实验过程1. 制备母液:按照实验要求,将高纯度金属盐溶解于去离子水中,制备浓度为0.1 mol/L的母液。

2. 设定生长条件:将晶体生长炉的温度设定为250℃,搅拌速度为100 rpm。

3. 晶体生长:将母液倒入晶体生长炉中,开启生长炉,等待晶体生长。

4. 观察与记录:使用显微镜观察晶体生长过程,记录晶体形态、生长速度等数据。

在晶体生长过程中,发现晶体形态逐渐从无序变为有序,生长速度逐渐加快。

5. 晶体分析:使用XRD对晶体进行结构分析,结果显示晶体为单晶,结晶度良好。

实验结果与分析1. 晶体生长过程:在实验过程中,晶体生长过程可以分为三个阶段:晶核形成、晶核生长和晶体成熟。

在晶体生长初期,晶核形成速度较慢,但随着时间的推移,晶核数量逐渐增多,生长速度逐渐加快。

2. 影响晶体生长的因素:通过实验,发现以下因素对晶体生长有显著影响:- 温度:温度对晶体生长速度和晶体质量有显著影响。

温度过高或过低都会导致晶体生长速度变慢,甚至无法形成晶体。

一、实验名称化学盐结晶实验二、实验目的1. 通过观察化学盐的结晶过程,了解晶体结晶的基本规律及特点。

2. 掌握冷却速度与过冷度的关系,熟悉晶体生长形态及不同结晶条件对晶粒大小的影响。

3. 理解金属的结晶理论,为理解金属结晶过程建立感性认识。

三、实验原理概述化学盐的结晶过程是在液态冷却的过程中进行的,需要一定的过冷度才能开始结晶。

影响成分过冷的主要因素有金属及其合金的成分、液相中的温度梯度和凝固速度。

晶体的生长形态与成分过冷区的大小密切相关,在成分过冷区较窄时形成胞状晶,而在成分过冷区较大时,则形成树枝晶。

由于液态金属的结晶过程难以直接观察,而盐类亦是晶体物质,其溶液的结晶过程和金属很相似,区别仅在于盐类是在室温下依靠溶剂蒸发使溶液过饱和而结晶,金属则主要依靠过冷,故可以通过观察透明盐类溶液的结晶过程来了解金属的结晶过程。

四、实验仪器与药品1. 实验仪器:托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、滤纸、漏斗、铁架台(带铁圈)、蒸发皿、酒精灯、坩埚钳、胶头滴管、剪刀、火柴、纸片。

2. 实验药品:粗盐、水、氯化氨(NH4Cl)、硝酸铅 [Pb(NO3)2]。

五、实验步骤1. 称取5克粗盐,用量筒量取10毫升水倒入烧杯里,用药匙取一匙粗盐加入水中,观察发生的现象,用玻璃棒搅拌,并观察发生的现象。

2. 接着再加入粗盐,边加边用玻璃棒搅拌,一直加到粗盐不再溶解时为止,观察溶液是否浑浊。

3. 在天平上称量剩下的粗盐,计算在10毫升水中大约溶解了多少克粗盐。

4. 将烧杯中的溶液过滤,观察滤纸上的剩余物及滤液的颜色,如滤液仍浑浊,则应再过滤一次。

5. 如果经两次过滤滤液仍浑浊,则应检查实验装置并分析原因,例如,滤纸破损,过滤时漏斗里的液面高于滤纸边缘,仪器不干净等,找出原因后,要重新过滤。

6. 将过滤后的溶液倒入蒸发皿中,用酒精灯加热蒸发水分,观察蒸发皿中晶体的析出情况。

7. 当蒸发皿中的溶液蒸发到一定程度时,停止加热,待溶液自然冷却,观察晶体生长形态。

盐盐结晶实验报告实验目的本实验旨在通过观察盐的结晶过程,了解溶解与结晶的原理,并掌握盐盐结晶的方法和技巧。

实验设备与试剂- 实验设备:烧杯、玻璃棒、滤纸、酒精灯、显微镜等。

- 试剂:盐。

实验步骤1. 准备工作:- 将烧杯用去离子水洗净,并用滤纸擦干。

2. 加热溶解:- 在烧杯中加入适量的水,并加热至水温约为70-80摄氏度。

- 小心地将盐逐渐加入到烧杯中,并用玻璃棒搅拌,直至盐完全溶解。

3. 结晶过程:- 将烧杯放置在室温下,静置一段时间观察结晶过程。

- 若需要加速结晶,可将烧杯放入冰箱等低温环境中。

4. 结晶取样:- 观察到足够的结晶后,使用滤纸过滤出结晶物,并将其放在干燥器中风干至恒定重。

5. 结晶物质观察:- 使用显微镜观察结晶物的形状和大小。

- 根据结晶物的形态、颜色等特征,确定其为盐的结晶。

实验结果与分析通过本实验,我们成功观察到了盐的结晶过程。

初始时,在温水中搅拌加入适量的盐后,盐能够充分溶解。

随后,随着烧杯中溶液的冷却,我们观察到结晶物开始慢慢形成,并逐渐增多。

在结晶物取样的过程中,我们将其过滤并风干至恒定重。

结果显示,结晶物体积较小,形态均匀,颜色为白色,符合盐的特征。

显微镜观察显示,结晶物的形状呈现出六角形,大小不一。

实验总结通过本次实验,我们了解了溶解与结晶的原理,并掌握了盐盐结晶的方法和技巧。

在实验过程中,我们发现溶解与结晶是物质相变的两个重要过程,能够通过调节温度、浓度等条件来控制物质溶解与结晶的速度和形态。

在后续的实验中,我们可以尝试不同浓度的盐水进行结晶实验,观察其在不同条件下的结晶现象。

此外,我们还可以进一步研究结晶物体的粒度和晶体结构等特征,深入探究盐的结晶规律。

致谢感谢老师和助教在整个实验过程中的指导和帮助,使我们顺利完成了本次实验。

同时也要感谢实验室提供的设备和试剂支持。

盐溶液结晶学生实验报告1. 实验目的本实验旨在通过溶液结晶实验,观察、探究盐溶液的结晶过程,理解溶液结晶的原理,并培养学生的观察能力和实验操作技能。

2. 实验原理盐溶液结晶是指将饱和溶液中的溶质通过降温、蒸发或添加其他物质而使其析出结晶。

当溶液浓度过高时,溶质在溶液中已经达到最大溶解度,无法再溶解更多的溶质。

此时,通过适当的方法降低溶液温度或增加溶液中其他物质的浓度,便能引起溶质结晶。

3. 实验器材与试剂- 烧杯- 量筒- 酒精灯- 玻璃棒- 碘化钾(盐的代表性溶液)4. 实验步骤1. 取一个干净的烧杯,并用量筒量取一定容积(例如50毫升)的盐溶液倒入烧杯中。

2. 将酒精灯点燃,将烧杯放置在酒精灯上方,用火焰加热烧杯底部。

3. 用玻璃棒不断搅拌溶液,使其均匀受热,防止结晶生成不均匀。

4. 当溶液开始沸腾时,放缓加热速度,保持适当的温度,使溶液汽化程度适中。

5. 当溶液逐渐凉下来时,会观察到烧杯内开始形成小颗粒的结晶。

6. 待溶液完全凉透后,可用玻璃棒将结晶物捞出。

7. 将结晶物放置在过滤纸上,用纸巾轻轻吸取结晶物的水分。

8. 最后将结晶物放置在通风处晾干。

5. 实验结果与分析通过实验我们可以观察到盐溶液在逐渐降温的过程中,开始产生结晶。

随着溶液温度的进一步降低,结晶物逐渐增多,且呈现出不规则的晶体形态。

通过实验结果,我们可以得出结论:盐溶液在饱和状态下,温度降低会导致其中的溶质结晶析出。

这是由于降低温度使得溶质在溶液中的溶解度下降,从而无法再保持在溶液中,形成结晶。

6. 实验总结通过本实验,我们了解到了盐溶液结晶的原理和过程。

实验操作简单,但需要掌握适当的溶液浓度和温度控制,以实现结晶的高效率。

同时,我们还学到了科学实验中注意实验条件和观察细节的重要性。

实验过程中,我们通过仔细观察溶液的变化情况,能够较快地发现结晶的出现,并及时采取相应的操作措施。

总而言之,通过盐溶液结晶实验,我们不仅加深了对溶液结晶原理的理解,还提高了实验技能和观察能力。

一、实验目的1. 了解食盐晶体生长的基本原理和过程;2. 掌握食盐晶体生长实验的操作步骤;3. 观察食盐晶体生长过程中的形态变化,分析影响晶体生长的因素。

二、实验原理食盐晶体生长是利用溶解度随温度变化的原理,通过调节温度使溶液中的食盐达到饱和状态,进而析出晶体。

在一定温度下,食盐的溶解度是有限的,当溶液中食盐的浓度达到饱和时,多余的食盐就会以晶体的形式析出。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:食盐、蒸馏水、烧杯、玻璃棒、滤纸、镊子、温度计;2. 实验仪器:电热板、加热套、显微镜、电子天平。

四、实验步骤1. 在烧杯中加入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌均匀;2. 将烧杯放置在电热板上,加热至水温升高至50℃;3. 将食盐逐渐加入烧杯中,用玻璃棒不断搅拌,使食盐充分溶解;4. 当食盐完全溶解后,继续加热,使溶液温度升高至60℃;5. 关闭电热板,让溶液自然冷却至室温;6. 将溶液过滤,去除杂质;7. 将过滤后的溶液倒入烧杯中,放置在室温下;8. 观察溶液中食盐晶体生长的过程,并用显微镜观察晶体形态;9. 使用电子天平称量晶体质量,记录实验数据。

五、实验结果与分析1. 随着溶液温度的升高,食盐的溶解度增大,溶液中食盐的浓度逐渐达到饱和;2. 当溶液温度降低至室温时,多余的食盐开始以晶体形式析出;3. 通过观察晶体生长过程,发现晶体形态与溶液温度、搅拌速度、溶液浓度等因素有关;4. 实验结果表明,溶液温度对晶体生长影响较大,温度越高,晶体生长速度越快;5. 搅拌速度对晶体形态也有一定影响,适当搅拌可以使晶体生长得更加均匀;6. 溶液浓度对晶体质量有一定影响,浓度越高,晶体质量越大。

六、实验总结1. 本实验通过食盐晶体生长实验,使学生了解了晶体生长的基本原理和过程;2. 实验过程中,学生掌握了食盐晶体生长实验的操作步骤,提高了实验技能;3. 通过观察晶体生长过程,学生分析了影响晶体生长的因素,加深了对晶体生长原理的理解;4. 实验结果与理论分析基本一致,验证了实验原理的正确性。

盐类结晶实验报告一、实验名称:盐类结晶与晶体生长形态观察二、实验目的:1.通过观察盐类的结晶过程,掌握晶体结晶的基本规律及特点。

为理解金属的结晶理论建立感性认识。

2.熟悉晶体生长形态及不同结晶条件对晶粒大小的影响。

观察具有枝晶组织的金相照片及其有枝晶特征的铸件或铸锭表面,建立金属晶体以树枝状形态成长的直观概念。

3.掌握冷却速度与过冷度的关系。

三、实验原理概述:金属及其合金的结晶是在液态冷却的过程中进行的,需要有一定的过冷度,才能开始结晶。

而金属和合金的成分、液相中的温度梯度和凝固速度是影响成分过冷的主要因素。

晶体的生长形态与成分过冷区的大小密切相关,在成分过冷区较窄时形成胞状晶,而成分过冷区较大时,则形成树枝晶。

由于液态金属的结晶过程难以直接观察,而盐类亦是晶体物质,其溶液的结晶过程和金属很相似,区别仅在于盐类是在室温下依靠溶剂蒸发使溶液过饱和而结晶,金属则主要依靠过冷,故完全可通过观察透明盐类溶液的结晶过程来了解金属的结晶过程。

在玻璃片上滴一滴接近饱和的热氯化氨(NH4CI)或硝酸铅[Pb(NO3)2]水溶液,随着水分蒸发,温度降低,溶液逐渐变浓而达到饱和,继而开始结晶。

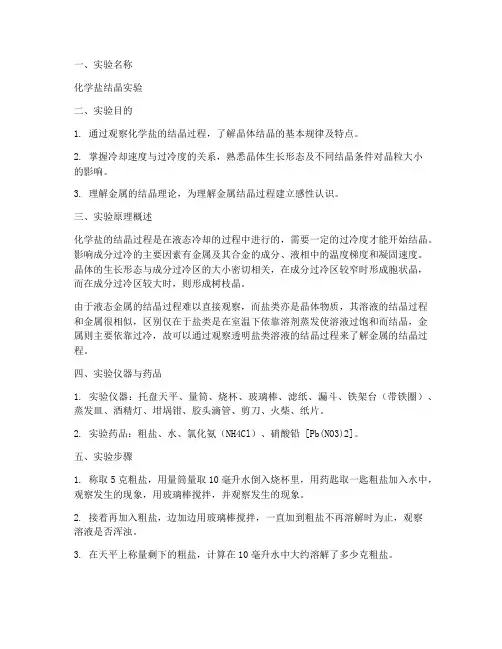

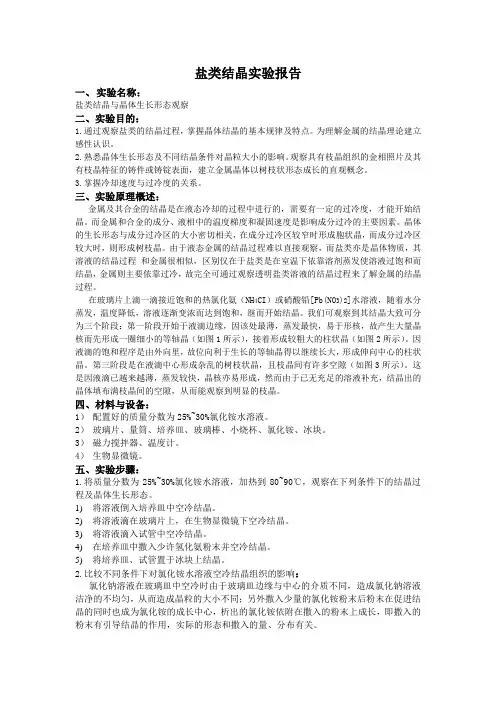

我们可观察到其结晶大致可分为三个阶段:第一阶段开始于液滴边缘,因该处最薄,蒸发最快,易于形核,故产生大量晶核而先形成一圈细小的等轴晶(如图1所示),接着形成较粗大的柱状晶(如图2所示)。

因液滴的饱和程序是由外向里,故位向利于生长的等轴晶得以继续长大,形成伸向中心的柱状晶。

第三阶段是在液滴中心形成杂乱的树枝状晶,且枝晶间有许多空隙(如图3所示)。

这是因液滴已越来越薄,蒸发较快,晶核亦易形成,然而由于已无充足的溶液补充,结晶出的晶体填布满枝晶间的空隙,从而能观察到明显的枝晶。

四、材料与设备:1)配置好的质量分数为25%~30%氯化铵水溶液。

2)玻璃片、量筒、培养皿、玻璃棒、小烧杯、氯化铵、冰块。

3)磁力搅拌器、温度计。

4)生物显微镜。

盐类结晶实验报告-结晶与晶体生长形态观察

实验名称:盐类结晶实验

实验目的:通过观察不同盐类结晶的晶体生长形态,了解结晶过程中物质的分子排列和形态变化。

实验器材:盐类(如氯化钠、硫酸铜等)、烧杯、玻璃棒、热板、显微镜等。

实验步骤:

1. 取适量盐类放入烧杯中,加入适量去离子水溶解,使溶液接近饱和状态。

2. 用玻璃棒将烧杯底部的沉淀搅拌均匀。

3. 将烧杯放在热板上,加热至溶液沸腾,继续加热使溶液浓缩,直至盐类开始结晶。

4. 关闭热板,让烧杯中的溶液缓慢冷却,观察结晶过程中晶体的生长形态。

5. 取出晶体,用显微镜观察晶体的形态和结构。

实验结果:

我们选取氯化钠、硫酸铜两种不同盐类进行实验。

氯化钠结晶:在加热至沸腾浓缩后,溶液内开始出现小晶体,经过缓慢冷却,晶体逐渐长大成为大晶体。

观察晶体结构,发现晶体呈正方体或立方体,表面光滑平整。

硫酸铜结晶:在加热至沸腾后,溶液呈现淡蓝色,黑色的沉淀不怎么容易搅拌均匀。

经过冷却后,晶体呈现出长方形、等腰三角形等形状,表面较为粗糙。

结论:

通过盐类结晶实验,我们发现在结晶过程中,晶体生长形态会受到一定影响,在氯化钠和硫酸铜结晶实验中,晶体的生长形态不同,可能与其晶体结构和物质分子的排列方式有关。

通过显微镜观察晶体结构,更能了解晶体的生长原理。

一、实验目的1. 了解食盐晶体的生长过程。

2. 掌握饱和溶液的配制方法。

3. 观察并记录食盐晶体在不同条件下的生长情况。

4. 探讨影响晶体生长速度和形态的因素。

二、实验原理食盐(氯化钠)在水中溶解形成溶液,当溶液达到饱和状态时,多余的食盐会以晶体形式析出。

通过控制溶液的温度、浓度和搅拌速度等因素,可以影响晶体的生长速度和形态。

三、实验材料1. 食盐2. 蒸馏水3. 烧杯4. 玻璃棒5. 滤纸6. 温度计7. 秒表8. 晶体生长箱(可选)四、实验步骤1. 配制饱和溶液:- 称取一定量的食盐,加入适量蒸馏水中,用玻璃棒搅拌至食盐完全溶解。

- 调整溶液的温度,使其略高于室温。

- 观察溶液的变化,记录溶解度随温度的变化。

2. 观察晶体生长:- 将饱和溶液倒入烧杯中,用滤纸过滤掉未溶解的食盐。

- 将过滤后的溶液倒入晶体生长箱(或烧杯)中,放置在阴凉通风处。

- 观察晶体生长情况,记录晶体生长速度和形态变化。

3. 影响因素实验:- 控制溶液的温度、浓度和搅拌速度等条件,观察晶体生长速度和形态的变化。

- 比较不同条件下晶体的生长情况,分析影响因素。

4. 晶体收集与观察:- 当晶体生长到一定大小后,用玻璃棒轻轻刮取晶体。

- 将晶体放在滤纸上,用显微镜观察其形态和结构。

五、实验结果与分析1. 饱和溶液的配制:- 通过实验发现,食盐的溶解度随温度升高而增大,在较高温度下可以配制出饱和溶液。

2. 晶体生长:- 在阴凉通风处,晶体生长速度较慢,形态规则。

- 在较高温度下,晶体生长速度较快,但形态可能不够规则。

3. 影响因素:- 温度:温度越高,晶体生长速度越快,但形态可能不够规则。

- 浓度:溶液浓度越高,晶体生长速度越快,但形态可能不够规则。

- 搅拌速度:搅拌速度越快,晶体生长速度越快,但形态可能不够规则。

六、实验结论1. 食盐晶体可以通过饱和溶液的生长方式制备。

2. 温度、浓度和搅拌速度等因素会影响晶体生长速度和形态。

一、实验题目:盐晶体生长实验二、实验目的:1. 了解盐晶体生长的原理和过程;2. 掌握盐晶体生长的基本方法;3. 观察盐晶体的形态,了解晶体生长的规律。

三、实验原理:盐晶体生长实验是通过向溶液中加入过量的盐,使溶液达到饱和状态,然后通过蒸发溶剂的方式,使盐晶体逐渐析出,最终形成完整的晶体。

实验过程中,我们要控制溶液的温度、盐的浓度等因素,以获得理想的晶体。

四、实验仪器与材料:1. 实验仪器:烧杯、玻璃棒、电子秤、滤纸、漏斗、剪刀、尺子、温度计;2. 实验材料:食盐、蒸馏水、玻璃片。

五、实验步骤:1. 称取5g食盐,加入100mL蒸馏水中,用玻璃棒搅拌,使食盐完全溶解;2. 将溶解好的食盐溶液倒入烧杯中,用电子秤称量烧杯和溶液的总质量;3. 将烧杯放入冰箱中,冷却至室温;4. 在冷却过程中,用玻璃棒不断搅拌溶液,防止盐晶体过早析出;5. 冷却至室温后,用漏斗和滤纸过滤溶液,去除未溶解的盐晶体;6. 将过滤后的溶液倒入烧杯中,用电子秤称量烧杯和溶液的总质量;7. 将烧杯放入电热板上,加热至沸腾,保持沸腾状态,使溶剂蒸发;8. 在加热过程中,用玻璃棒不断搅拌溶液,防止盐晶体过早析出;9. 当溶液蒸发至约50mL时,停止加热,让溶液自然冷却;10. 冷却至室温后,用玻璃棒轻轻搅拌溶液,使盐晶体均匀分布;11. 将溶液倒入玻璃片上,用尺子测量晶体的长、宽、高;12. 观察晶体的形态,记录实验结果。

六、实验结果与分析:1. 实验过程中,观察到盐晶体逐渐析出,形成完整的晶体;2. 实验得到的盐晶体呈立方体形态,表面光滑,晶体内部透明;3. 通过实验,我们了解到盐晶体生长的原理和过程,掌握了盐晶体生长的基本方法;4. 实验结果与预期相符,说明实验操作正确。

七、实验总结:本次实验成功地进行了盐晶体生长实验,我们掌握了盐晶体生长的基本方法,了解了晶体生长的规律。

在实验过程中,我们学会了如何控制溶液的温度、盐的浓度等因素,以获得理想的晶体。

结晶盐实验报告实验报告:结晶盐实验一、实验目的:通过结晶法制备结晶盐,了解结晶的原理及实验过程,并观察结晶物质的形态和性质。

二、实验原理:结晶是溶液中溶质逐渐析出形成晶体的过程。

当溶质在溶液中的浓度超过饱和浓度时,即可开始结晶。

结晶的条件包括饱和溶液、适当的温度和溶剂蒸发。

在实验中,首先制备一定浓度的溶液,然后通过蒸发溶剂的方法,使得溶质超过饱和浓度,从而实现结晶的产生。

三、实验材料:氯化钠(NaCl)、蒸馏水、试管、移液管、乳胶头、锡棒、玻璃棒。

四、实验步骤及实验结果:1. 取一个试管,加入适量的氯化钠。

2. 加入少量的蒸馏水,用玻璃棒搅拌均匀。

3. 将试管放入水浴中加热,持续加热,直到使溶液接近沸腾。

4. 在溶液接近沸腾时,用移液管吸取溶液,滴至试管壁上,使溶液迅速冷却。

5. 对试管进行观察,记录实验结果。

6. 重复实验多次,观察晶体的形态和性质。

通过实验操作,我成功制备了结晶盐,并观察到了其形态和性质。

实验中产生的NaCl晶体呈现出立方形状,有些晶体呈现出长方形或六边形的外形。

晶体的颜色为白色,闪烁着微弱的光芒。

五、实验分析:1. 结晶过程中,溶剂的蒸发使溶质浓度超过饱和浓度,从而导致晶体的形成。

2. 晶体形态的不同可能是由于蒸发速度的不同所造成的。

3. 结晶盐的形态和性质与其晶体结构有关,NaCl晶体的结构为离子晶体,呈现出立方晶系的特征。

4. 在结晶盐溶液中,正电离子和负电离子通过静电力相互结合,形成稳定的晶体结构。

六、实验误差及改进:1. 实验中可能存在的误差包括晶体形态的观察误差和NaCl 浓度的测量误差。

2. 为减小晶体形态的观察误差,可以尝试使用显微镜观察晶体,提高观察结果的准确性。

3. 为减小NaCl 浓度的测量误差,可以使用更精确的测量工具,如电子天平等。

七、实验应用:结晶法是一种常用的纯化技术,广泛应用于制药、化工、材料科学等领域。

通过结晶法,可以将溶液中的杂质分离,得到纯净的晶体物质。

铁丝食盐结晶实验报告实验背景食盐是我们日常生活中必不可少的调味品。

我们知道,食盐在常温下是固体,但你是否好奇过食盐是如何形成结晶的呢?本次实验将通过在铁丝上进行食盐溶液结晶来观察这一过程。

实验原理在实验中,我们使用了离心管和铁丝。

通过将铁丝放置在食盐溶液中,在溶液中的离子逐渐结晶过程中,离子将会在铁丝上生成晶体,从而形成可见的结晶。

实验步骤1. 准备实验器材和试剂:离心管、铁丝、食盐和蒸馏水。

2. 将离心管清洗干净,并用蒸馏水冲洗铁丝。

3. 在离心管中加入食盐溶液,并将铁丝完全浸没于溶液中。

4. 将离心管放置在安静的环境中,让溶液中的食盐慢慢结晶。

5. 观察溶液中的结晶是否在铁丝上形成,并记录每个时间段的观察结果。

6. 实验结束后,清洗离心管和铁丝,保存好实验数据和记录。

实验结果和观察我们在实验中观察到了食盐溶液结晶的过程。

以下是我们的观察结果和记录:- 时间段1(5分钟):在铁丝上出现了微小的结晶颗粒。

- 时间段2(10分钟):铁丝上的结晶颗粒逐渐增多,并开始聚集在一起。

- 时间段3(15分钟):结晶颗粒在铁丝上形成了簇状结构。

- 时间段4(20分钟):簇状结构逐渐增大,形成了更大的晶体。

- 时间段5(30分钟):晶体继续增长,形成更大的晶体。

通过观察,我们可以清楚地看到溶液中的食盐逐渐结晶,在铁丝上生成晶体。

随着时间的推移,晶体不断增长并形成更复杂的结构。

结论通过本次实验,我们成功观察到了食盐溶液在铁丝上生成晶体的过程。

随着时间的推移,食盐逐渐结晶并在铁丝上形成聚集的晶体。

这个实验不仅展示了食盐结晶的过程,也增加了我们对晶体形成的理解。

在实验中,我们通过铁丝作为基质,使得晶体在铁丝上形成。

这是因为晶体需要一个固体物体作为起始点,而铁丝的表面提供了一个可供晶体生长的平台。

值得注意的是,实验中的观察结果可能会受到环境条件和食盐溶液的浓度等因素的影响。

因此,在以后的实验中,可以对不同条件下的影响进行更详细的观察和分析。

一、实验目的1. 了解食盐晶体的生长过程及条件。

2. 掌握晶体观察的基本方法。

3. 通过实验,加深对结晶原理的理解。

二、实验原理结晶是溶质从溶液中析出的过程。

在一定温度和压力下,溶液中溶质的浓度达到最大值时,多余的溶质会以晶体的形式析出。

食盐(氯化钠)的溶解度随温度的升高而增大,因此可以通过加热溶液并缓慢冷却的方法使食盐晶体析出。

三、实验器材1. 烧杯2. 食盐3. 温度计4. 滤纸5. 玻璃棒6. 铁架台7. 滤斗8. 水浴锅四、实验步骤1. 准备实验器材,将烧杯置于铁架台上。

2. 在烧杯中加入适量的蒸馏水,并使用温度计测量水的初始温度。

3. 将食盐逐渐加入水中,边加边用玻璃棒搅拌,直至食盐不再溶解为止。

4. 将装有食盐溶液的烧杯放入水浴锅中,加热至80-90℃。

5. 将烧杯从水浴锅中取出,用玻璃棒轻轻搅拌,使溶液冷却至室温。

6. 观察溶液中的食盐晶体析出情况,记录晶体形状、大小等特征。

7. 使用滤纸和滤斗将析出的食盐晶体与溶液分离,用玻璃棒轻轻刮取晶体,并晾干。

五、实验现象1. 加热过程中,食盐逐渐溶解,溶液变浑浊。

2. 冷却过程中,溶液中出现白色晶体,晶体逐渐增多,形状呈立方体。

3. 分离过程中,晶体表面较为光滑,边缘清晰。

六、实验结果与分析1. 实验结果显示,食盐晶体在冷却过程中析出,且晶体形状为立方体。

这说明食盐晶体的生长符合晶体生长的基本规律,即溶质从溶液中析出形成晶体。

2. 实验过程中,晶体形状、大小等特征与文献资料中的描述相符。

这进一步验证了实验结果的准确性。

3. 实验过程中,溶液的浓度、温度等条件对晶体生长有较大影响。

在实验过程中,通过控制温度和浓度,可以观察到晶体生长的不同阶段和形态。

七、实验结论1. 通过本次实验,成功制备了食盐晶体,并观察了晶体生长过程。

2. 实验结果表明,食盐晶体在冷却过程中析出,且晶体形状为立方体。

3. 实验结果与文献资料中的描述相符,验证了实验结果的准确性。

一、实验名称盐结晶实验二、实验目的1. 了解盐类溶液的结晶过程。

2. 掌握影响晶体生长形态的因素。

3. 学习通过结晶获得纯净盐的方法。

三、实验原理盐类溶液在蒸发水分的过程中,当溶液达到饱和状态时,溶质开始从溶液中析出,形成晶体。

晶体生长形态受溶液浓度、温度、搅拌速度等因素的影响。

通过控制这些因素,可以获得不同形态和纯度的盐晶体。

四、实验材料1. 氯化钠、氯化钾等盐类固体。

2. 蒸馏水。

3. 烧杯、玻璃棒、漏斗、滤纸、蒸发皿、温度计、酒精灯、天平等。

五、实验步骤1. 称取适量的氯化钠或氯化钾固体,放入烧杯中。

2. 向烧杯中加入适量的蒸馏水,用玻璃棒搅拌使盐溶解。

3. 将溶液加热至一定温度,保持恒温。

4. 观察溶液的变化,当溶液中出现晶体时,停止加热。

5. 将溶液倒入蒸发皿中,用酒精灯加热蒸发水分。

6. 当蒸发皿中出现大量晶体时,停止加热,让晶体自然冷却。

7. 用滤纸过滤晶体,收集纯净的盐晶体。

六、实验现象1. 在加热过程中,溶液逐渐变浓,晶体逐渐析出。

2. 晶体生长形态受温度、搅拌速度等因素的影响,可观察到不同形态的晶体。

3. 蒸发水分后,蒸发皿中出现大量晶体。

七、实验结果与分析1. 实验过程中,溶液浓度、温度、搅拌速度等因素对晶体生长形态有显著影响。

2. 通过控制实验条件,可以获得不同形态和纯度的盐晶体。

3. 在实验过程中,应注意以下几点:a. 加热时,溶液温度不宜过高,以免晶体溶解。

b. 蒸发水分时,应控制加热速度,以免晶体受热变形。

c. 过滤时,应确保滤纸干燥,以免滤纸吸水影响晶体质量。

八、实验结论1. 盐类溶液在蒸发水分的过程中,可以形成晶体。

2. 通过控制溶液浓度、温度、搅拌速度等因素,可以获得不同形态和纯度的盐晶体。

3. 本实验为获取纯净盐晶体提供了一种可行的方法。

九、实验拓展1. 尝试使用不同种类的盐类进行结晶实验,比较不同盐类晶体生长形态的差异。

2. 研究不同温度、搅拌速度对晶体生长形态的影响,优化实验条件。

一、实验目的1. 了解盐的溶解度随温度变化的关系。

2. 掌握饱和溶液的形成及过饱和溶液的制备方法。

3. 观察并分析盐的晶体生长过程。

4. 学习晶体生长的基本原理及实验技巧。

二、实验原理在一定的温度和压力下,溶质在溶剂中的溶解度是有限的。

当溶质的溶解量达到最大值时,溶液称为饱和溶液。

若继续加入溶质,溶质将不再溶解,形成过饱和溶液。

过饱和溶液处于不稳定状态,溶质会以晶体的形式析出,形成晶体。

三、实验仪器与材料1. 烧杯(100mL、250mL各一个)2. 玻璃棒3. 温度计4. 精盐(氯化钠)5. 研钵6. 量筒7. 滤纸8. 研钵9. 镜子四、实验步骤1. 准备溶液:在100mL烧杯中加入约50mL蒸馏水,用玻璃棒搅拌,待水温升高至室温后,加入适量精盐,用玻璃棒搅拌至溶解。

2. 观察溶解度:继续加入精盐,观察溶液的溶解情况,记录溶解的精盐质量。

3. 形成饱和溶液:当溶液中的精盐不再溶解时,形成饱和溶液。

4. 过饱和溶液的制备:继续加入精盐,搅拌至不再溶解,形成过饱和溶液。

5. 晶体生长:将过饱和溶液倒入250mL烧杯中,用玻璃棒搅拌,观察晶体生长情况。

6. 观察晶体形态:用镜子观察晶体形态,记录晶体的形状、大小和颜色。

7. 结晶条件:分析影响晶体生长的因素,如温度、溶液浓度、搅拌速度等。

五、实验结果与分析1. 溶解度随温度变化:随着温度的升高,精盐的溶解度增加。

在室温下,精盐的溶解度约为36g/100mL。

2. 饱和溶液的形成:在室温下,加入约36g精盐后,溶液达到饱和状态。

3. 过饱和溶液的制备:在室温下,继续加入精盐,搅拌至不再溶解,形成过饱和溶液。

4. 晶体生长:在过饱和溶液中,晶体开始生长,形成规则的立方体。

5. 影响晶体生长的因素:温度、溶液浓度、搅拌速度等因素会影响晶体生长的形态和大小。

六、实验总结通过本次实验,我们了解了盐的溶解度随温度变化的关系,掌握了饱和溶液和过饱和溶液的制备方法,观察并分析了盐的晶体生长过程。

一、实验目的1. 通过实验了解食盐和蔗糖的溶解度随温度变化的规律。

2. 掌握食盐和蔗糖晶体的生长过程及其影响因素。

3. 观察并分析食盐和蔗糖晶体的形态差异。

二、实验原理晶体是由有序排列的原子、离子或分子组成的固体。

晶体生长是指溶质从溶液中析出形成晶体的过程。

晶体生长的速度、形态和大小受多种因素影响,如温度、溶液浓度、搅拌速度等。

食盐(NaCl)和蔗糖(C12H22O11)在水中的溶解度随温度变化而变化。

在一定温度下,溶液中的溶质达到饱和状态,此时溶液中的溶质浓度不再增加。

降低温度或蒸发溶剂会使溶液中的溶质过饱和,从而析出晶体。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:食盐、蔗糖、蒸馏水、烧杯、玻璃棒、酒精灯、温度计、滤纸、漏斗、滤液瓶。

2. 实验仪器:电子天平、加热器、冷却器。

四、实验步骤1. 食盐晶体生长实验a. 取一定量的蒸馏水于烧杯中,加热至80℃。

b. 加入适量食盐,用玻璃棒搅拌,使食盐充分溶解。

c. 将溶液倒入烧杯中,静置冷却至室温。

d. 观察溶液中食盐晶体的生长情况。

2. 蔗糖晶体生长实验a. 取一定量的蒸馏水于烧杯中,加热至80℃。

b. 加入适量蔗糖,用玻璃棒搅拌,使蔗糖充分溶解。

c. 将溶液倒入烧杯中,静置冷却至室温。

d. 观察溶液中蔗糖晶体的生长情况。

五、实验现象1. 食盐晶体生长实验a. 随着溶液温度的降低,食盐晶体逐渐析出,晶体呈立方体形状。

b. 晶体大小不一,部分晶体较大,部分晶体较小。

2. 蔗糖晶体生长实验a. 随着溶液温度的降低,蔗糖晶体逐渐析出,晶体呈针状或棒状。

b. 晶体大小不一,部分晶体较长,部分晶体较短。

六、实验结果分析1. 食盐晶体生长实验a. 温度对食盐晶体生长的影响:随着温度的降低,食盐晶体逐渐析出,晶体大小受温度影响较小。

b. 溶液浓度对食盐晶体生长的影响:在一定范围内,溶液浓度越高,晶体生长速度越快。

2. 蔗糖晶体生长实验a. 温度对蔗糖晶体生长的影响:随着温度的降低,蔗糖晶体逐渐析出,晶体大小受温度影响较大。

盐类结晶实验报告

一、实验名称:

盐类结晶与晶体生长形态观察

二、实验目的:

1.通过观察盐类的结晶过程,掌握晶体结晶的基本规律及特点。

为理解金属的结晶理论建立感性认识。

2.熟悉晶体生长形态及不同结晶条件对晶粒大小的影响。

观察具有枝晶组织的金相照片及其有枝晶特征的铸件或铸锭表面,建立金属晶体以树枝状形态成长的直观概念。

3.掌握冷却速度与过冷度的关系。

三、实验原理概述:

金属及其合金的结晶是在液态冷却的过程中进行的,需要有一定的过冷度,才能开始结晶。

而金属和合金的成分、液相中的温度梯度和凝固速度是影响成分过冷的主要因素。

晶体的生长形态与成分过冷区的大小密切相关,在成分过冷区较窄时形成胞状晶,而成分过冷区较大时,则形成树枝晶。

由于液态金属的结晶过程难以直接观察,而盐类亦是晶体物质,其溶液的结晶过程和金属很相似,区别仅在于盐类是在室温下依靠溶剂蒸发使溶液过饱和而结晶,金属则主要依靠过冷,故完全可通过观察透明盐类溶液的结晶过程来了解金属的结晶过程。

在玻璃片上滴一滴接近饱和的热氯化氨(NH4CI)或硝酸铅[Pb(NO3)2]水溶液,随着水分蒸发,温度降低,溶液逐渐变浓而达到饱和,继而开始结晶。

我们可观察到其结晶大致可分为三个阶段:第一阶段开始于液滴边缘,因该处最薄,蒸发最快,易于形核,故产生大量晶核而先形成一圈细小的等轴晶(如图1所示),接着形成较粗大的柱状晶(如图2所示)。

因液滴的饱和程序是由外向里,故位向利于生长的等轴晶得以继续长大,形成伸向中心的柱状晶。

第三阶段是在液滴中心形成杂乱的树枝状晶,且枝晶间有许多空隙(如图3所示)。

这是因液滴已越来越薄,蒸发较快,晶核亦易形成,然而由于已无充足的溶液补充,结晶出的晶体填布满枝晶间的空隙,从而能观察到明显的枝晶。

四、材料与设备:

1)配置好的质量分数为25%~30%氯化铵水溶液。

2)玻璃片、量筒、培养皿、玻璃棒、小烧杯、氯化铵、冰块。

3)磁力搅拌器、温度计。

4)生物显微镜。

五、实验步骤:

1.将质量分数为25%~30%氯化铵水溶液,加热到80~90℃,观察在下列条件下的结晶过程及晶体生长形态。

1)将溶液倒入培养皿中空冷结晶。

2)将溶液滴在玻璃片上,在生物显微镜下空冷结晶。

3)将溶液滴入试管中空冷结晶。

4)在培养皿中撒入少许氢化氨粉末并空冷结晶。

5)将培养皿、试管置于冰块上结晶。

2.比较不同条件下对氯化铵水溶液空冷结晶组织的影响:

氯化钠溶液在玻璃皿中空冷时由于玻璃皿边缘与中心的介质不同,造成氯化钠溶液洁净的不均匀,从而造成晶粒的大小不同;另外撒入少量的氯化铵粉末后粉末在促进结晶的同时也成为氯化铵的成长中心,析出的氯化铵依附在撒入的粉末上成长,即撒入的粉末有引导结晶的作用,实际的形态和撒入的量、分布有关。

图1 图2 图3

图4 分别为树枝晶生长图、锑锭表面浮凸的树枝状晶、铅锑合金的显微组织六、实验总结。