农业气象学复习

- 格式:docx

- 大小:36.72 KB

- 文档页数:19

农业气象学复习资料农业气象学是研究农业生产与气候之间相互关系的一门学科,主要探讨气候因素对农作物生长发育、产量和品质等方面的影响。

农业气象学的基本内容涵盖了气候要素观测与分析、农作物气候学、农田环境气象学、农业灾害气象学等方面。

本文将对农业气象学的复习资料进行详细介绍,以帮助读者更好地理解和掌握这门学科。

一、气候要素观测与分析1.气温观测:气温是农业生产的重要气象因素之一,影响着作物的生长和发育。

农业气象学需要对气温进行观测和分析,了解不同气温条件下作物的适应性和光合作用等生理过程。

2.降水观测:降水对于作物的生长和灌溉农业至关重要。

农业气象学通过观测和分析降水的时空分布、强度和类型等参数,为作物的生长管理和水资源的合理利用提供依据。

3.日照观测:日照是光合作用的重要能量来源,对于作物的生长和开花结果至关重要。

农业气象学需要对日照进行观测和分析,研究日照时数、光照强度等与作物生长发育的关系。

4.风速观测:风速对于灌溉、植被生长和病虫害传播等方面都有一定的影响。

农业气象学需要对风速进行观测和分析,研究风速与农业生产之间的关系。

5.湿度观测:湿度是农作物生长的重要环境因素之一,影响作物光合作用和蒸腾作用等生理过程。

农业气象学需要对湿度进行观测和分析,了解湿度对作物的影响机制及管理要点。

二、农作物气候学1.作物对气候的适应性:不同作物对气候条件有一定的适应性,农业气象学需要研究作物的温度、降水、光照和湿度等条件要求,为种植合理作物和合理管理提供依据。

2.作物的生态适应特性:不同作物在生长发育过程中具有不同的生态适应特性,包括生长季节、耐旱耐涝性、光合作用强度和光合产物积累等方面。

农业气象学需要了解作物的生态特性,为作物种植和管理提供科学依据。

3.作物的生产力模型:通过对气候、土壤和农作物的相互作用研究,农业气象学可以建立作物生产力模型,预测作物生长发育和产量变化。

这对于作物的种植决策、灌溉调度和病虫害管理等方面具有重要意义。

农业气象学绪论1、气象:地球大气中每时每刻发生的风、云、雨、雪、雷电、旱涝、寒暑等各种各样的自然现象,统称大气现象,简称气象。

2、气象要素:大气中所发生的各种物理过程和物理现象,常用各种定性和定量的特征来描述,这些特征量,成为气象要素。

主要的气象要素有:辐射量、空气温度、空气湿度、大气压力、风、云、降水、蒸发、能见度等。

3、农业气象学:研究农业生产中存在的气象问题及其解决途径的一门科学。

4、主要的农业气象要素(条件):一定的照度和光照时间,一定的空气温度、土壤温度和土壤湿度,是植物不可缺少的生存条件,常被称为主要的农业气象要素或主要的农业气象条件。

5、农业气象学的研究的理论基础(五个定律):基本生活因子同等重要性环境因子对植物的非同等重要性限制因子最适阈限临界阈限6、农业气象学研究的基本原则:平行观测原则。

是区别于单纯农业研究和气象研究的主要特点之一。

思考:1、农业气象学与气象学的根本区别在什么地方?2、气象学与农业气象学的研究对象、任务是什么?3、农业气象学常用哪些方法来研究?地理播种法分期播种法地理分期播种法人工气候实验法数理模拟法、田间试验法、统计数学法、遥感法等第一章地球大气1、氮气 78%氧气 21%氩气干洁大气二氧化碳臭氧大气的组成稀有气体水汽杂质2、对流层特点:(1)集中了整个大气3/4的质量和几乎全部的水汽。

大气中的各种天气现象(风云雨雪等)都发生在这一层,对天气分析和预报具有重要意义。

(2)气温随着海拔高度的增加而降低(每上升100m 下降0.65℃γ为气温直减率,即气温铅直梯度。

γ>0时,表示气温随高度升高而降低;γ=0时,表示气温不随高度变化而变化; γ<0时,表示气温随高度升高而升高(逆温层)。

逆温是环境中很重要的大气现象,许多严重的污染事件都与之有关。

逆温现象出现时,气层稳定性强。

导致排放的气体污染物累积并产生污染事故3、对流层分层(0~16km )(1)下层:0~2km摩擦作用、对流运动和乱流运动最强烈气温、空气湿度等有明显的日变化、水汽丰富,风速随高度增加而增加。

农业气象学复习资料(一)单项选择(在各选答案中,选择一个正确答案)1、气象学是研究大气中所发生的物理过程和物理现象的科学,更概括地说研究大气的科学应称做___4___。

①大气物理学②地球物理学③物理气象学④大气科学2、大气中各种物理过程发生的能量来源最主要的是___2___。

①宇宙天体来的能量②太阳、地面和大气放射的能量③火山、地.震等地球内部释放的能量④海洋潮汐产生的能量(二)多项选择(在备选答案中,选出两个及以上正确答案)3、主要农业气象条件是__236___(选填3个)。

①气压②气温③湿度和降水④风⑤云⑥光照⑦能见度4、农业气象研究工作中经常采用的方法是_3567____(选填4个)。

①归纳法②演绎法③实验法④气候分析法⑤人工气候实验法⑥地理播种法⑦分期播种法5、农业气象学研究的对象是___134__。

①对农业生产具有重要意义的气象条件② 对农业生产具有重要意义的天气现象③栽培植物在不同气象条件下的生长发育状况④栽培植物在不同气象条件下的产品数量⑤饲料动物在不同气象条件下的生长发育状况(三)名词解释6、气候:传统的气候定义为一地多年某一时间段内的大气统计状态7、天气学.:研究天气变化的基本规律,并利用这些规律来分析历史天气规律、诊断现在天气过程、预测未来天气趋势从而服务于国民生产和人们生活得一门科学。

8、气象学是研究大气中各种现象的成因和演变规律及如何利用这些规律为人类服务的科学9、农业气象学是研究农业生产与气象条件相互作用及其规律的一门科学,是把农业生产对象与天气气候联系在一起的科学体系,是农业科学和气象科学相互渗透而形成的边缘学科,也是应用气象学的一个分支学科。

第一章:地球大气(一) 单项选择14、干洁大气主要由__2___。

①O2、O3、CO2和固体微粒组成②N2、02 、Ar组成③O2、CO2、Ar组成④N2、CO2、O3组成15、大气中臭氧主要集中在_2______。

①散逸层,因该层紫外线辐射强,O与O2易合成O3,②平流层,因该层紫外线辐射强,易形成O3 ③对流层,因该层温度低,O3不易分解④近地层,因该层温度高,O与O2易合成O316、大气中的二氧化碳_3____。

农业气象学期末考试复习题及参考答案-高起本《农业气象学》复习题一、名词解释1、太阳高度角2、土壤导热率3、露点温度4、干绝热直减率5、气旋6、寒潮7、可照时数8、大气活动中心9、气温年较差10、气象要素11、地面有效辐射12、有效积温13、梯度风14、大气的保温效应15、可能蒸散16、季风17、太阳常数18、气旋19、作物的水分关键期20、光补偿点二、填空题1、晴天,到达某地水平面上的太阳直接辐射强度主要取决于, 两个因子。

2、近地层空气中的水汽含量增加,使大气逆辐射,地面有效辐射。

3、在等高面图上,等压线愈密集的地区,气压梯度愈,该地区的风速也愈。

4、低压对应的多为天气,其中心附近盛行气流。

5.晴天条件下,山顶的散射辐射强度比山脚下;直接辐射强度比山脚下的,总辐射比山脚下的。

6、空气中水汽凝结的基本条件是、 .7、甲、乙两气团,水汽压相同,相对湿度甲大于乙,则甲气团的温度比乙气团。

8、沿海地区相对湿度对日变化规律与气温日变化,这主要与沿海地区的有关。

9、三圈环流模式的假设条件是,按三圈环流模式北半球纬度30~60的地面风带是。

10、气温的日较差随纬度的增加而,年较差随纬度的增加而。

11、云中水滴增大的途径主要有、两过程12空气中水汽通过降低温度达到饱和途径有、、、三种基本方式13、冷云中凝结增长的方式是。

14、辐射雾形成的有利天气条件是。

15、某地纬度为北纬36度,其夏至日的正午太阳高度角为、春分日的正午太阳高度角为。

16、从季风形成的原因来看,东亚季风是原因形成的。

17.、地转风是在、作用下形成的风18、相同气象条件下,干燥土壤的日较差潮湿土壤,粗糙地的最低温度平整地面。

19、沿海地区白天底层空气的流向是。

20、空气中产生大气逆辐射的最主要物质是。

21、夏半年北半球正午太阳高度角随纬度的增加而,冬半年,可照时数随纬度的增加而。

22、云中大水滴的饱和水汽压小水滴,溶液滴的饱和水气压纯水滴。

23.是大气中唯一能发生相变的成分。

•考试题型名词解释、填空、选择填空、判断对错、计算、作图、简答题等•复习以课件为基础,教材为参考,考试不用计算器•思考题•概念:天气气候气象要素太阳常数太阳高度角大气透明系数大气质量地面有效辐射地面净辐射辐射通量密度可照时间日照时间热容量、导热率、温度日较差、年较差、r、rm 、rd、积温、有效积温、活动积温空气湿度饱和水汽压绝对湿度相对湿度饱和差露点降水量水平气压梯度、锋、暖锋、冷锋气团、大气活动中心高压、低压、低压槽、高压脊气旋、反气旋地转风、梯度风、干燥度、干热风、霜冻、寒潮、台风•地球大气在铅直方向上可分为哪几层?对流层的特点是什么•太阳辐射透过大气层时是如何减弱的?影响因子有那些?•在北半球一年中可照时间随纬度的分布有什么规律。

•影响地面有效辐射的影响因子有那些?各因子的作用如何?•地面净辐射中的各分量的物理意义是什么?地面净辐射和地面有效辐射有什么区别和联系?•作物引种应注意哪些问题•影响到达地面太阳辐射强度的因子有那些?•土壤、空气和水的热量交换方式有何异同•试比较灌溉地与干燥地、疏松与紧密土壤、平整与粗糙土壤的,最低、最高温度、日较差的大小•分析土壤温度的变化规律?(日变化,年变化,土表位相、较差的影响因子及其随深度的变化规律,)•分析空气温度的变化规律(位相、较差的影响因子)。

•大气稳定度的判断•分析水面蒸发、土壤蒸发的影响因子•分析空气湿度日变化规律•水汽凝结的条件是什么?空气中的冷却方式有那些?•分析云中雨滴增大方式降水的形成过程水分外循环和内循环的过程(图示、表达式)改善局地水分条件的措施及意义。

•气压的表示方法有那几种.作用于运动空气的力有那些?•三圈环流模型中北半球气压带和风带的分布如何?•季风的形成原因主要特征•气团分类有哪几种方法?冬、夏影响我国的气团及其天气特征•气旋、反气旋的分类及天气特征•各种锋的概念、主要降水区域和特点•霜冻的分类,灌溉法预防措施•干热风的指标分类•寒潮的冷空气的源地、关键区•试述台风的源地、结构•冰雹沙尘暴的形成条件•几个主要的表达式•地面净辐射、地面有效辐射、地面热量平衡局域水分平衡•计算:正午太阳高度角的计算昼长的计算、几种常用时间换算积温的计算气温直减律的计算•作图:各种等压线分布下空气质点的受力分析。

名词解释:●农业气象学:研究农业生产与气象条件相互作用及其规律的一门科学,是把农业生产对象与天气气候联系在一起的科学体系,是农业科学和气象科学相互渗透而形成的边缘学科,也是应用气象学的一个分支学科。

●太阳常数:当地球位于日地平均距离时(约为1.496*108km),在地球大气上界投射到垂直于太阳光线平面上的太阳辐射强度称为太阳常数,以S0表示。

●大气温室效应:大气中各种微尘和二氧化碳成分的存在,犹如温室覆盖的玻璃一样,阻挡了地面向外的辐射,增强了大气逆辐射,对地面有保温和增温作用,这种现象称为大气温室效应。

●地面辐射差额:在单位时间内,单位面积地面所吸收的辐射与放出的辐射之差,称为地面辐射差额(R),也称地面净辐射。

●光周期现象:植物通过感受昼夜长短变化而控制开花的现象称为光周期现象;●热容量:在一定过程中,物体温度变化10C所需吸收或放出的热量,称为热容量。

它取决于物质本身的性质与温度,分质量热容量和容积热容量。

●气温年较差:用一年中最热月份平均气温和最冷月份平均气温之差计算。

●界限温度:具有普遍意义的,标志着某些物候现象或农事活动的开始、转折或终止的日平均温度。

●相对湿度:传统上,把空气中的实际水汽压与同温下饱和水汽压的比值,用百分数表示,称为相对湿度。

它用以表示空气潮湿温度。

其表达式为:f=e/E*100﹪式中:e为空气中的实际水汽压;E为同温下的饱和水汽压。

当e=E时,f=100﹪,表示空气中水汽达饱和;e<E时,f<100﹪,表示空气不饱和;e>E时,f>100﹪,表示空气过饱和。

●水分利用率:指农田蒸散(作物蒸腾和土壤蒸发的综合过程)消耗单位质量的水分所能产生干物质的质量。

●地转风:自由大气中空气作等速、直线的水平运动。

●季风:盛行风向有明显的季节变化,且这两种风向的性质(主要是潮湿程度)和它们所带来的天气现象都有明显差别的风。

●气团:气象要素(主要是温度、湿度和大气稳定度)水平分布比较均匀,垂直分布基本一致的大范围的空气团。

气象学考试题型:题型一、名词解释 5个,每个2分,题型二、判断 15个,每个1分,题型三、填空题25-27个 1空1分,题型四、完成题(画图)4个,每个2分,题型五、计算(辐射、积温、压高公式、湿度四选三)、题3个,12分,题型六、问答题6个,25分-29分老师平时留的作业题也要看。

此资料仅供参考,有争议的地方查找课本或向他人咨询。

第一章大气1.概念:光化学氧化剂、酸雨、可吸入颗粒物、飘尘、降尘、天气、气候光化学氧化剂:是由天然源和人工源排放的氮氧化合物和碳氢化合物在阳光照射下发生光化学反应生成的(主要的是O3,PAN)酸雨:是指PH<5.6的降水可吸入颗粒物:是指粒径小于10μm的粒子。

飘尘:是指粒径小于10μm的微粒。

降尘:是指粒径大于10μm的微粒。

2.简述大气的组成和垂直分布大气组成:a、干洁空气:除去水汽和各种杂质以外的所有混合气体统称干洁空气,干洁空气的主要成分是氮、氧、氩和二氧化碳。

b、大气中水汽: 大气中水汽主要来自地表海洋和江河湖等水体表面蒸发和植物体的蒸腾,大气中水汽含量自地面向高空逐渐减少,水汽水汽是低层大气中的重要成分,含量不多,只占大气总容积的0%~4%。

c、气溶胶粒子:指大气中处于悬浮状的植物花粉和孢子、盐粒、火山和宇宙尘埃等固体小颗粒及小水滴、冰晶等。

气溶胶粒子来源分为人工源和自然原垂直分布:从下到上依次为对流层、平流层、中间层、热层、散逸层对流层:特点①有强烈的上下对流运动②层内集聚3/4大气质量和几乎所有的水汽③在同一地点的同一时间里,温度随高度升高而降低④该层气象要素水平分布不均匀⑤⑥地面看到的天气现象都发生在这一层内,它是天气变化最为复杂的一层平流层:①随高度的升高,温度也升高②该层空气较稳定③该层温度受地面影响小,水汽含量很少,天气晴朗,能见度好,臭氧含量较多中间层:①随高度的升高温度下降②该层空气较稀薄热层:①这一层的厚度是从中间层顶到500KM的高度②随高度的升高,温度也升高③该层的厚度和最高温度值都与太阳活动有关④该层空气极其稀薄。

《农业气象学》课程复习大纲一、题型与分值1、填空题(共10 分)每小空1分,且以每小空为计分单位。

2、选择题(共10分)包括10小题,每小题1分,每小题共有A、B、C、D四个备选答案,其中只有一个是正确的。

3、名词解释(共20分)共5小题,每题4分。

4、简答题(共30分)共6个小题,每题5分。

5、论述题(共30 分)共2个题,每题15分。

二、参考教材肖金香主编. 农业气象学(第二版). 高等教育出版社,2009年。

三、课程知识点和典型例题(一)绪论1、知识点(1) 概念和术语:农业气象学。

(2) 农业气象学的任务。

2、典型试题名词解释:农业气象学。

选择题:下列现象不属于农业气象学研究的范畴是(C)。

A 今年因厄尔尼诺现象造成暖冬,对小麦产量影响很大B 荆州地区夏天伏旱会造成中稻减产C 这次80mm的降雨造成监利农田大面积水淹D 副热带高压移动是造成我国东部雨带主要成因(二)第1章大气1、知识点(1) 概念和术语:干洁大气、温室效应。

(2) 空气的组成:干洁大气、水汽和气溶胶粒子等。

(3)臭氧的形成原因:大气中的臭氧主要是氧分子在太阳紫外线辐射的作用下形成的。

(4)温室气体的类型。

(5)大气在铅直方向上按从下到上的顺序:对流层、平流层、中间层、热层和散逸层,及其各层的特点。

(6) CO2浓度增加对农作物的影响。

2、典型试题名词解释:干洁大气。

填空题:大气在铅直方向上按从下到上的顺序,分别为对流层、平流层、中间层、热层和散逸层。

选择题:民航飞机一般飞平流层的底部,其原因是(D)A平流层空气以平流为主,飞机平稳B平流层空气稀薄,省油C 平流层中没有水分和云雨,减少结冰D 以上都正确简答题:简述CO2浓度增加对农作物的影响。

(三)第2章辐射1、知识点(1) 概念和术语:辐射、太阳常数、光合有效辐射(2) 大气对太阳辐射的减弱作用包括哪三种:吸收作用、散射作用和反射作用。

(3)太阳高度角随纬度和时间的变化规律。

绪论 第一章名词解释1农业气象学 : 概念:是研究农业生产与环境气象条件相互关系与作用的科学,是大气科学与农业科学相互交叉渗透形成的一门边缘学科。

2气象要素:表征一定地点和特定时刻天气状况的大气变量或现象。

如温、压、湿、风、降水等。

3温室效率:是指大气吸收地面长波辐射之后,也同时向宇宙和地面发生辐射,对地面起保暖增温作用。

4温度直减率:由于对流层与地面接触,空气从地面或的热量,随着高度的增加,温度逐渐降低,平均值为-0.65℃/100m辨析题1 天气和气候的区别?答:天气是短期的,气候是长期的。

所谓天气,只是短时间的天气现象。

气候是指长时间天气现象延续的一个平均状态,所以时间尺度是完全不一样的。

天气具有易变性,气候具有稳定性。

2大气的组成答:大气组成:现代大气一般是由一些永久的水汽、气体、雾滴冰晶和尘埃等物质混合而成,这种混合物一般分为三类:干洁大气,水汽和气溶胶粒子。

1.干洁大气对人类活动比较大的成分是氮、氧、臭氧和二氧化碳2.大气中的水汽来自江河湖海潮湿物体表面的蒸发,主要集中在低层大气中,水汽密度随高度的增加而迅速减少3气溶胶是有大气中的悬浮状态的土壤、肥料、浓烟、盐等小颗粒,火山和宇宙尘埃、微生物、植物孢子和花粉、小水滴、水晶等。

3大气在垂直方向上的分层,说出对流层的主要特征答:由下到上依次是:对流层,平流层、热层、散逸层、星际空间。

对流层特点1、大气质量的3/4和几乎所有的水汽都集中在该层。

大气中主要的天气现象,云、雨、雾等都形成于该层。

是气象学研究的主要对象。

2、气温随高度升高而降低。

Υ的平均值为0.65℃/100m。

3、空气具有强烈的对流运动和不规则的乱流运动。

4、气象要素水平分布不均匀。

4简述农业气象学的含义答:是研究农业生产与环境气象条件相互关系与作用的科学,是大气科学与农业科学相互交叉渗透形成的一门边缘学科。

研究内容包括农业生产过程与气象条件的关系和变化规律,受气象条件影响和制约的农业问题及其解决途径,农业设施农业生物群体,农业生产技术和措施对周边气象和微气象环境环境的影响及调控途径等。

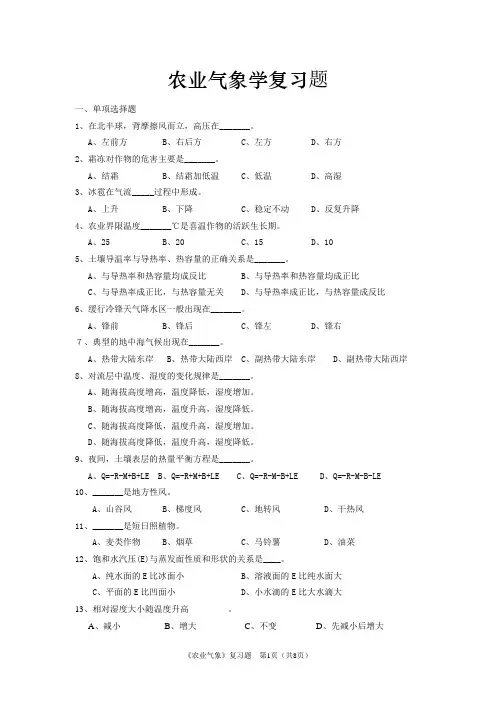

农业气象学复习题一、单项选择题1、在北半球,背摩擦风而立,高压在_______。

A、左前方B、右后方C、左方D、右方2、霜冻对作物的危害主要是_______。

A、结霜B、结霜加低温C、低温D、高湿3、冰雹在气流_____过程中形成。

A、上升B、下降C、稳定不动D、反复升降4、农业界限温度_______℃是喜温作物的活跃生长期。

A、25B、20C、15D、105、土壤导温率与导热率、热容量的正确关系是_______。

A、与导热率和热容量均成反比B、与导热率和热容量均成正比C、与导热率成正比,与热容量无关D、与导热率成正比,与热容量成反比6、缓行冷锋天气降水区一般出现在_______。

A、锋前B、锋后C、锋左D、锋右7、典型的地中海气候出现在_______。

A、热带大陆东岸B、热带大陆西岸C、副热带大陆东岸D、副热带大陆西岸8、对流层中温度、湿度的变化规律是_______。

A、随海拔高度增高,温度降低,湿度增加。

B、随海拔高度增高,温度升高,湿度降低。

C、随海拔高度降低,温度升高,湿度增加。

D、随海拔高度降低,温度升高,湿度降低。

9、夜间,土壤表层的热量平衡方程是_______。

A、Q=-R-M+B+LEB、Q=-R+M+B+LEC、Q=-R-M-B+LED、Q=-R-M-B-LE10、_______是地方性风。

A、山谷风B、梯度风C、地转风D、干热风11、_______是短日照植物。

A、麦类作物B、烟草C、马铃薯D、油菜12、饱和水汽压(E)与蒸发面性质和形状的关系是____。

A、纯水面的E比冰面小B、溶液面的E比纯水面大C、平面的E比凹面小D、小水滴的E比大水滴大13、相对湿度大小随温度升高_________。

A、减小B、增大C、不变D、先减小后增大14、在北半球,背摩擦风而立,低压在_________。

A、左前方B、右后方C、左方D、右方15、露点温度表示_________。

A、潮湿地面温度B、空气湿度C、饱和湿空气温度D、未饱和湿空气温度16、土壤表层温度的年变化随纬度升高而_________。

绪论第一节气象与气象学一、气象与气象学的定义1)气象: 指发生在地球大气中的风、云、雨、雪、雷电、旱涝、寒暑等各种各样的自然现象。

2)气象学: 是研究大气中各种现象(包括物理的、化学的以及人类活动对大气的影响)的成因和演变规律及如何利用这些规律为人类服务的科学。

二、气象学的研究对象: 大气圈及其与水圈、岩石圈、生物圈之间的相互作用。

三、气象学主要研究的任务:1)观测;2)分析;3)预报;4)人影.第二节气象学的历史、现状及发展趋势一、古代气象观测与预报(从文字记载开始至十七世纪末)二、传统气象观测与预报(十八世纪初至二十世纪末)三、现代气象观测与预报(二十一世纪以来)第三节农业气象学及其发展概况一、农业生产与气象条件(一)气象条件对农业生产的影响1、为农业生产提供能量和物质。

2、作为环境因子调控农业生产过程。

3、作用其他因子间接影响农业生产。

4、形成天气条件影响农事活动。

(二)农业生产对气象条件的反应和反馈农作物和农技措施对不同气象条件的反应和反馈,会不同程度地影响到气象条件,改变天气和气候。

农作物的大面积种植,灌溉水体的开发建设使农田上空的气象与气候条件发生大幅改变。

二、农业气象学的定义及研究对象(一)农业气象学的定义研究农业生产与气象条件相互作用及其规律的一门科学。

(二)农业气象学的研究对象1、农业生产过程对气象条件的要求;2、农作物和农技措施对气象条件的反应和反馈。

(三)农业气象要素对农业生物的生命活动、农业生产过程及其环境有直接或间接影响的气象要素。

主要有太阳辐射、温度、降水、风等。

(四)农业气象条件一定时空状态下各种农业气象要素的某种组合。

三、农业气象学的研究内容与研究方法(一)农业气象学研究的五个重要定律:1、基本生活因子同等重要或不可替代性定律:光、温、水、CO2作为作物基本生活因子,四者同等重要,不可替代!2、环境因子的非同等重要性定律:作物不同生育期对光、温、水、CO2基本因子需求的量不同。

农业气象学复习题(共16页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-农业气象学复习题一、名词解释辐射:物体以电磁波或粒子的形式放射和传送能量的方式。

太阳常数:在大气上界,当日地间处于平均距离时,垂直于太阳光线平面上,单位面积、单位时间内所接受的太阳辐射能。

太阳高度角:太阳平行光线与水平面的夹角。

太阳方位角:太阳光线在水平面上的投影与当地子午线的交角。

太阳赤纬δ:即太阳光线在地球上的直射点的地理纬度。

可照时数: 指日出到日没的时间间隔,亦称昼长。

光照时数:指日出和日没后的一段时间内地面得到的高层大气的散射光。

日照百分率:任一地点的日照时数与可照时数的百分比。

大气质量数:表示太阳辐射穿过大气的的厚度。

大气透明系数:指透过一个大气质量数后的辐照度与透过前的辐照度的比值。

散射:指太阳辐射被大气层中的各种气体分子、尘埃、云滴等微粒改变传播方向而投向四面八方的现象。

太阳直接辐射:指以平行光线的形式直接投射到地面的太阳辐射。

散射辐射:直接辐射通过大气时被空气和其他悬浮颗粒所散射的部分。

辐射光谱: 太阳辐射的波长范围,大约在微米之间。

在这段波长范围内,又可分为三个主要区域,即波长较短的紫外光区、波长较长的红外光区和介于二者之间的可见光区。

辐射通量密度:单位时间内通过单位面积的辐射能,单位W ·m-2。

对某一物体表面而言有辐照度和辐出度的分别。

总辐射:指直接辐射辐照度( S′)和散射辐射辐照度(D)总和大气逆辐射:指大气辐射投向地面的部分(弱于地面辐射)。

地面有效辐射:指地面辐射 Ee与地面吸收的大气逆辐射δ· Ea之差。

净辐射:指地球表面在任何时刻的辐射能总收入与总支出的差值(或称辐射平衡或地面辐射差额)。

光合有效辐射(PAR):太阳辐射中对植物光合作用有效的光谱成分。

植物的感光性:植物的发育速度对光照长短反应的特性。

光能利用率:植物光合产物中贮存的能量占所得的能量的百分率。

地面热量收支差额(Qs):Qs=R(地面净辐射)-P(湍流热交换)-B’(下层土壤的热量收支)-LE(潜热热交换)潜热通量:容积热容量:指单位体积的土壤,温度变化1℃所需吸收或放出的热量。

《农业⽓象学》复习资料(有答案)《农业⽓象学》复习资料⼀、名词解释1、太阳辐射——太阳时刻不断地向周围空间放射巨⼤的能量,称为太阳辐射能,简称太阳辐射。

2、蒸发速率——单位时间从单位⾯积上蒸发的⽔量。

3、辐射通量——单位时间通过任意⾯积上的辐射能量。

4、空⽓绝热变化——⼀块空⽓在没有热量收⽀时,由于环境⽓压的变化,引起⽓块体积改变⽽导致温度变化称为空⽓绝热变化。

5、⽔汽压——空⽓中由⽔汽所产⽣的分压强。

6、降⽔——从云中降落到地⾯的⽔汽凝结物。

7、天⽓——⼀定地区短时间内⼤⽓状况(风、云、⾬、雪、冷、暖、晴、阴等)及其变化的总称。

8、⼩⽓候——任何⼀个地区内,由于其下垫⾯性质的不同,从⽽在⼩范围内形成的与⼤⽓候不同特点的⽓候称为⼩⽓候。

9、⽔平地转偏向⼒——因地球⾃转使空⽓质点运动⽅向发⽣改变的⼒称为⽔平地转偏向⼒。

10、⽣物学零度——维持⽣物⽣长发育的⽣物学下限温度。

11、季风——由于海陆之间的热⼒差异,产⽣的以年为周期在⼤陆与海洋之间⼤范围地区盛⾏的随季节⽽改变的风称为季风。

12、⼤⽓温室效应——⼤⽓中CO2等温室⽓体的存在,其选择吸收作⽤犹如温室覆盖的玻璃⼀样,阻挡了地⾯向外的辐射,增强了⼤⽓逆辐射,对地⾯有保温和增温作⽤。

13、太阳光能利⽤率——单位⾯积上作物产量燃烧所放出的热能与作物⽣长期中所接受的太阳辐射能的百分⽐。

14、⼲绝热变化——⼲空⽓或未饱和的湿空⽓,在绝热上升或绝热下降过程中的温度变化称为⼲绝热变化。

15、相对湿度——空⽓中实际⽔汽压与同温下饱和⽔汽压的⽐值。

16、⽓旋——是中⼼⽓压⽐四周低的⽔平旋涡。

17、雾——当近地⽓层的温度下降到露点温度以下,空⽓中的⽔汽凝结成⼩⽔滴或凝华成冰晶,弥漫在空⽓中,使能见度<1km的现象。

18、梯度风——⾃由⼤⽓中⽓压梯度⼒、地转偏向⼒和惯性离⼼⼒达到相互平衡时的风称为梯度风。

19、⽓候系统——指包括⼤⽓圈、⽔圈、陆地表⾯、冰雪圈和⽣物圈在内的,能决定⽓候形成、⽓候分布和⽓候变化的统⼀的物理系统。

农业气象学复习题一、名词解释辐射:任何物体都以电磁波的方式向外放射能量,这种以电磁波传输能量的过程称之辐射。

太阳常数:在日地平均距离条件下,在大气上界垂直于太阳辐照度。

太阳高度角:太阳的平行光线与水平面的交角。

太阳方位角:太阳光线在水平面上的投影和当地正南北线的夹角。

太阳赤纬:太阳的平行光线垂直照射地球表面所在的纬度值,数值上等于阳光直射点所在的地理纬度,北半球取正值,南半球取负值。

可照时数:在没有地形、地物等遮蔽的条件下,以太阳中心从东方地平线升起到西方地平线落下,一天可能照射的最大小时数。

光照时数:某一地一天中太阳实际照射的小时数。

日照百分率:一地的实照时数与可照时数的百分比。

大气质量数:当太阳光线垂直到达海平面时,阳光所“走”过的大气路程为一个大气质量数。

大气透明系数:阳光透过一个大气质量后的辐照度与透过前辐照度之比。

散射:太阳辐射通过大气层遇到各种气体分子、尘埃、云雾滴等微粒时,能把太阳辐射能向四面八方散开,这种现象称为散射。

太阳直接辐射:来自于太阳方向以平行光线的形式直接投射到地面上的太阳辐射。

散射辐射:经质点散射后,来自于天空方向投射到地面的太阳辐射。

辐射光谱:辐射通量密度:指单位时间内,单位面积上所接受的辐射能量。

总辐射:到达地面的直接辐射和散射辐射之和。

大气逆辐射:大气每时每刻都在向各个方向放射长波辐射,投向地面的大气辐射,称为大气逆辐射。

地面有效辐射:它是指地面辐射与地面吸收大气逆辐射之差。

净辐射:地面辐射能与支出辐射能的差值。

光合有效辐射:太阳辐射中对植物光合作用有效的光谱成分。

植物的感光性:植物的发育速度对光照长短反应的特性。

光能利用率:单位土地面积上作物收获物中所贮存的能量与同期投射到该单位面积的太阳辐射能或光合有效辐射值比。

地面热量收支差额:地面热量的收入减去地面热量的支出的结果。

潜热通量:容积热容量:单位体积的土壤,温度变化1摄氏度所吸收或放出的热量。

导热率:是指单位厚度(1m)内温度相差1摄氏度时,在单位界面上的土壤每秒钟所通过的热量。

农业气象学复习题农业气象学是一门研究气象条件与农业生产之间相互关系的科学。

它涉及到气候资源的利用、农业气候区划、作物生长与气象条件的关系、农业灾害的预防与减轻等方面。

以下是一些农业气象学复习题的内容:一、基础概念1. 农业气象学的定义是什么?2. 描述农业气象学研究的主要内容。

3. 农业气候资源包括哪些方面?4. 什么是农业气候区划?其目的是什么?二、气候资源与农业生产5. 气候资源对农业生产有哪些影响?6. 如何根据气候条件选择适宜的作物种植?7. 描述气候对作物生长周期的影响。

8. 气候条件如何影响作物的产量和品质?三、农业气候区划9. 农业气候区划的基本原则是什么?10. 描述农业气候区划的一般步骤。

11. 农业气候区划对农业生产有何指导意义?四、作物生长与气象条件12. 作物生长需要哪些气象条件?13. 描述温度对作物生长的影响。

14. 降水量如何影响作物生长?15. 光照对作物生长有何作用?五、农业灾害与气象16. 常见的农业气象灾害有哪些?17. 描述干旱对农业生产的影响。

18. 什么是洪涝灾害?它如何影响农业生产?19. 如何通过气象预报预防农业气象灾害?六、农业气象服务20. 农业气象服务的目的是什么?21. 描述农业气象服务的内容。

22. 如何利用农业气象服务提高农业生产效率?七、案例分析23. 分析一个实际案例,说明气象条件对特定农作物的影响。

24. 讨论气象条件对农业灾害的影响,并提出预防措施。

八、综合应用25. 如何将农业气象学知识应用于农业生产实践?26. 描述农业气象学在现代农业中的作用。

通过这些复习题,可以帮助学生更好地理解和掌握农业气象学的基本概念、原理和应用。

同时,也有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。

希望这些内容对您的学习有所帮助。

农业气象学复习要点第一章大气本章重点和难点:明确大气各组成成分的作用,掌握二氧化碳浓度的变化规律,了解大气再铅直方向上各层次的主要特点。

1.1 大气的组成1.1.1 干洁大气的组成主要成分(前四种成分排序);氧和臭氧的作用;二氧化碳浓度变化规律及其在农业上的意义。

1.1.2 水汽的作用1.2 大气的铅直结构大气铅直方向的分层依据;层次名称;各层温度的变化规律;对流层特点第二章辐射本章重点和难点:掌握辐射定律、太阳高度角、昼夜长短随纬度和季节变化的规律,学会太阳高度角、可照时间、太阳直接辐射、散射辐射、光合有效辐射的计算方法。

2.1 辐射的基本知识2.1.1 辐射的基本概念辐射单位;黑体和灰体2.1.2 辐射的基本定律普朗克定律的意义、基尔霍夫定律推论,斯蒂芬-波尔兹曼定律意义、计算;维恩定律意义2.2 太阳辐射2.2.1 太阳常数和太阳辐射光谱2.2.2 太阳辐射在大气的减弱2.2.2.1 大气对太阳辐射的吸收吸收辐射的物质;吸收的量很少(不是大气的主要热源)2.2.2.2 大气对太阳辐射的散射:散射的概念;分子散射规律(能解释天空和海洋的颜色);粗粒散射规律2.2.3 太阳视运动:太阳高度角定义、计算(特别是正午太阳高度角的计算)2.2.4 到达地面的太阳辐射2.2.4.1 到达地面的太阳辐射量:大气质量数与透明系数的概念;水平面与坡面太阳直接辐射通量密度表达式;影响因素散射辐射的概念与影响因素;总辐射的概念与影响因素2.2.4.2 地面反射辐射;反射率的影响因素2.3 地面和大气辐射2.3.1 地面辐射:地面长波辐射波普、强度、作用。

2.3.2 大气辐射:大气辐射波普、强度、作用;“温室效应”概念。

2.3.3 地面有效辐射:概念、影响因素2.3.4 地面净辐射地面净辐射的概念与表达式2.4辐射与农业光合有效辐射的概念可照时间定义、可照时间及日出日落时间计算;光照时间的概念;光照时间和可照时间随纬度和季节的变化规律第三章温度本章重点和难点:深刻认识物质的热特性及其影响因素,掌握土温和大气温度的变化规律及其影响因素,长我温度与农业生物之间关系的基本理论,学会积温学说及其在农业上的应用。

农业气象学复习资料绪论气象:大气中时刻进行着各种不同的物理过程,出现各种各样的自然现象,如风、云、雨雪、霜等物理现象,俗称气象。

气象学:是研究地球大气中所发生的各种物理现象和物理过程的本质及其变化规律的科学。

气候:是在一较长时间阶段中大气的统计状态。

一般用气象要素(包括太阳辐射、温度、大气压力、湿度、风、云、降水)的统计量来表示。

气候学:是研究气候形成和变化规律,综合分析、评价各地气候资源及其与人类关系的学科。

天气:在一定地区和一定时间内,由各项气象要素一定的结合所决定的大气状态。

天气学:是研究天气过程发生发展规律,并运用这些规律预报未来天气的学科。

天气是气候的基础,气候是天气的总和;天气是短时间内的大气过程,而其后是长时间的天气状况,气候具有一定的稳定性。

气象条件对农业生产的影响1、农业生产的各个环节都与天气的好坏有直接的关系;2、各种农作物每个发育阶段都要求一定量的光照时数、热量和水分条件;3、作物对养分的吸收和利用也依赖于气象因子的配合;4、光热水分条件决定地区气候资源,而这些资源又决定了作物在地理上的分布界限,种植制度与耕作方法;5、各种自然灾害都给农业生产造成不同程度的影响和损失;农业气象学:是研究气象与农业生产之间的相互关系,并运用气象科学为农业生产服务,促进农业高产、稳产、优质的科学。

气象学常用研究分法地理播种法;地理移植法或小气候栽种法;分期播种法;地理分期播种法;人工气候实验法;气候分析法;(此外还有卫星遥感和计算分析的一些新方法,如聚类分析;线性规划;模糊数学;系统论;决策论等。

)第一章地球大气干洁大气:大气中除去水汽和杂志后混合气体叫干洁大气。

其成分主要是N、O、Ar,约占干洁大气总容积的99.97%。

还有少量的二氧化碳、臭氧和其他气体。

干洁大气中几种气体在气象学上的作用(1)二氧化碳:具有较强的吸收长波辐射的能力,其含量的增减能影响地面和大气温度的变化。

温室效应。

(2)臭氧:能对紫外线辐射的吸收比较强,一方面可使得40-50km高度上的气温显着增加,同时对地面生物起着保护的作用;在对流层上部和平流层底部产生温室作用。

(3)水汽:具有很强的吸收长波辐射的能力,与二氧化碳共同对地面温暖起着十分重要的作用。

此外,水汽三种形态的变化,伴随着潜能的吸收和释放,不仅引起大气中湿度的变化,同时,也引起热量的转移。

(4)杂质:能削弱太阳辐射能量;能成为水汽凝结的核心,促进水汽的凝结。

对流层的意义:集中了大约80%的大气质量和几乎所有水汽含量,因此主要天气现象的发生都在这一层。

其特点有:(1)气温虽高度增加而减小。

(2)空气有规则的垂直运动和无规则的乱流运动都相当显着。

(3)温度和湿度等气象要素水平分布不均匀。

大气质量:假定大气是均匀的,即大气密度不随高度而变化,并以0℃时、一个标准大气压下的空气密度1.293kg/m3作为标准密度,通话理论计算得到的大气厚度约为8000m。

单位截面积的大气柱的质量为10344 kg/m3,而整个地球大气的总质量大约有5*10(15次方)t。

大气质量绝大部分集中在从地面到30km左右高度的大气层中。

气象要素:表明大气物理状态、物理现象以及某些对大气物理过程和物理状态有显着影响的物理量(包括日照、太阳辐射、温度、湿度、大气压力、风、云、降水、能见度等)第二章辐射辐射:物体以电磁波或粒子流动形式向周围传递或交换能量的方式称为辐射,传递交换的能量称为辐射能。

辐射能通量:辐射能在传递过程中于单位时间内达到或通过某一表面积上的总辐射能量,单位J/S或W。

辐射能通量密度:单位面积上的辐射能通量。

也称为辐射强度,单位为J/(s*㎡)或W/㎡。

光通量:单位时间通过任意面积上得光能,单位为流明(lm)。

光通量密度:单位面积上的光通量,单位lm/㎡。

辐射定律(吸收率、反射率和透射率之间的关系)吸收率a、反射率r、透射率d、总辐射量为Q0a=Qa/Q0、r=Qr/Q0、d=Qd/Q0,a+r+d=1,a、r、d在0~1之间变化。

辐射三大基本定律1、斯蒂芬—波尔兹曼定律黑体的辐射强度与其表面的绝对温度的四次方成正比。

E=σT4 (式中,σ= 5.67×10-8w/(m2 K4),Stefan-Boltzmann常数)物体温度愈高,其放射能力越强。

2、维恩Wien位移定律绝对黑体的放射能力最大值对应的波长(λm)与其本身的绝对温度成反比,即λm=C/T或λm T=C(维恩位移定律)λm T=2897微米·开表明,物体温度越高,放射能量最大值的波长越短。

最大辐射波长由长波向短波方向位移。

凡是高温物体,其放射能力最大值的波长为短波,如太阳辐射;凡是低温物体,其放射能力最大值的波长多为长波,如人、地面辐射和大气辐射。

3、基尔荷夫定律当热量平衡时,物体对某一波长的放射能力与物体对该波长的吸收率的比值只是温度与波长的函数,而与物体的其他性质无关。

eλT /aλT =EλT (eλT表示物体对某一波长的放射能力;aλT表示物体对某一波长的吸收率;EλT表示温度与波长的函数)克希荷夫定律的推论:1、对于不同性质的物体,当它的放射能力较强时,其吸收能力也较强,反之亦然。

黑体的吸收能力最强,因此它也是最强的放射体。

2、对于同一物体,如果某一温度时放射某一波长的辐射,那么在同一温度下,它也吸收这一波长的辐射。

太阳常数:在大气上界,当太阳位于日地平均距离时,垂直于太阳光线的单位面积上,在单位时间内所获得的太阳辐射能量。

太阳高度角(太阳高度):指太阳光与地面的夹角。

正午太阳高度随季节而变化:正午太阳高度季节变化规律:正午太阳高度夏季比冬季大;同一地点夏季杆影比冬季长。

春夏秋冬四季的交替1、当太阳直射北回归线,即夏至日,北半球各地,太阳高度角最大,受太阳照射时间最长,受热最多。

2、过了夏至日,太阳直射点南移,太阳高度角变小,昼长变短,北半球受热开始减少。

3、到了秋分日,太阳直射赤道,南北半球各地昼长等长。

4、秋分后,太阳直射点移向南半球,北半球各地的太阳高度角一致减少,昼长继续缩短。

5、到了冬至日,太阳直射南回归线,对北半球各地而言,太阳高度角最小,昼长最短,受热最少。

6、冬至后,太阳直射点逐渐北移,北半球各地的太阳高度角又逐渐增大,昼长逐步变长。

受热增多。

7、如此反复,就形成了春夏秋冬四季的交替。

大气对太阳辐射的削弱作用:表现在大气对太阳辐射的吸收、反射与散射。

纬度低—太阳高度大—经过的大气路程短—大气削弱少。

影响因素:大气路径长短和大气透明程度。

天空散射辐射强度:是阳光被大气散射后,单位时间内以散射的形式到达地表单位水平面积上得太阳辐射能,也称散射辐射。

地面辐射:地面昼夜不停的向外放射辐射能。

是低层大气的主要热源。

大气辐射:大气向外的辐射。

大气逆辐射:大气辐射投向地面部分称为大气逆辐射。

温室效应:大气能透过短波辐射,吸收地面长波辐射使其不易逸出大气并以逆辐射形式返回地面部分能量,对地面有保温作用。

称为温室效应。

大气阳伞效应:大气中微尘和二氧化碳的增加,犹如在阳光下撑了一把伞,减弱了到达地面的太阳辐射,对地面有降温作用的现象。

地面有效辐射:地面辐射减去大气逆辐射,称为地面有效辐射。

地面辐射差额变化:白天,地面吸收的太阳总辐射值经常超过地面有效辐射值,地面辐射差额为正值,由于白天是太阳短波辐射起主导作用,所以地面辐射差额的变化与太阳直接辐射的变化趋势是一致的,即靠近正午时达到最大值。

夜间地面没有太阳辐射,地面辐射经常超过它所吸收的大气逆辐射,地面辐射差额为负值,因而夜间地面温度和邻近地面的大气温度都使降低的。

光照度影响植物的生长发育1)强光下使苗木茎粗、低矮、节间缩短,促进根系生长。

2)光照度不同会使园林树木产生偏冠现象。

3)适当的弱光有利于植物的营养生长,而较强的光照有利于植物繁殖器官的发育。

光照度影响植物产品品质1.光照度影响叶色 2.光照度影响果实着色 3.光照度影响产品的营养成分光周期现象:植物对昼夜长短的反应。

光周期现象影响着植物的开花结实、落叶、休眠以及地下块根块茎等贮藏器官的形成。

光周期理论在农生产中的应用1.光照时间与植物引种1)纬度相近或同纬度地区之间引种容易成功。

2)短日照植物北种南引,生育期缩短,应引晚熟品种,南种北引则相反。

3)长日照植物北种南引生育期延迟,应引早熟品种,南种北引则相反。

长日照植物有“温抵偿现象。

”短日照植物有“光温叠加现象。

”2.调节植物开花时间遮光可提早短日照花卉开花、延迟长日照花卉开花。

菊花。

3.改变植物休眠与促进植物生长长日照条件能促进多年生植物的萌动生长,短日照条件则引起植物落叶及休眠。

植物光能的利用率:植物光合产物中贮存的能量占其所得到能量的百分率,称为植物的光能利用率。

提高植物光能利用率的途径1合理密植2选育光能利用率高的品种3生长季的太阳光能(采用间作、套种、复种、立体栽培、育苗移栽、地膜覆盖等。

充分利用生长季,提高光能利用率。

)4提高光合强度(1.人工补充光照2.调节温度 3.改善CO2的供应条件 4.降低光呼吸)5加强田间管理第三章温度土壤的热性质:是指土壤在热学方面所具有的特性,包括热容量、导热率和导温率。

土壤热容量:单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)的热量,被称为土壤热容量。

导热率:导热性大小用导热率(λ)表示,即在单位厚度(1cm)土层,温差为1℃时,每秒钟经单位断面(1cm2)通过的热量焦耳数。

其单位是J/(cm2·s·℃)。

导温率:土壤导热系数或热扩散系数,指在标准状况下,在土层垂直方向上每厘米距离内有1K的温度梯度,每秒流入1cm2土壤断面面积的热量,使单位体积(1cm3)土壤所发生的温度变化。

热量收支方式:1.辐射热交换 2.传导热交换3.流体运动热交换(对流、平流与乱流)4.潜热交换活动面:凡是辐射能、热能和水分交换最活跃,从而能调节邻近气层(或土层)的辐射收支、温度高低或湿度大小的物质面,都称为活动面,又称作用面。

活动层:指能够调节自身内部及相邻其他物质层的辐射、热量、水分分布的物质层。

土壤收支平衡表示式:0=Q=uR±P±B±LE(S-单位时间内土壤实际获得或失掉的热量;R-辐射差额P-土壤与大气层之间的湍流交换量L E-水相变化时地表得失的热量B土面与土壤下层的之间的热交换量。

Q土表热量的收入、支出量)白天:R-P-B-LE=Q;夜间:-R+P+B+LE= -Q较差:指一定周期内,最高温度与最低温度之差。

土壤垂直分布的类型:一天中分为日射型、辐射型、上午转变型和傍晚转变型。

一年中可分为放热型(冬季,相当于辐射型),受热型(夏季,相当于日射型)和过渡型春季和秋季,相当于上午转变型和傍晚转变型)。