探讨急性心肌梗死患者年轻化的原因与临床分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

医诊通慢病随着社会经济的发展,居民生活方式的改变,心血管病的发病率持续增高。

急性心肌梗死(AMI)死亡率总体呈上升态势,并且心肌梗死的患病人群也越来越年轻化。

较老年人而言,年轻人发生心肌梗死病情更危重,猝死率更高。

年轻人平时自视健康,容易忽视疾病延误治疗,应引起警惕。

一位三十多岁小伙,骑车途中突然出现针扎样胸痛,持续3~5分钟后症状缓解,自己未重视未就诊。

几天后又出现上述症状,并在一次吸烟后胸痛症状程度加重,同时伴有大汗、憋气、乏力。

紧急到医院就诊,做心电图、化验心肌酶等,诊断为“急性心肌梗死”,通过心肌梗死绿色通道进行冠状动脉介入术提示双支血管病变,在冠脉血管内置入支架,并通过紧急救治挽救了生命。

正值青年的小伙为何会得心肌梗死呢?可能由于以下原因:男青年既往有高血压病史;有烟酒嗜好,每天吸烟15支;患有高脂血症和脂肪肝;其生活不规律,经常熬夜。

这些都是心肌梗死的危险因素。

除了吸烟、高血压、高血脂、糖尿病是主要危险因素外,肥胖、压力过大、缺乏运动、家族史也是易患因素。

高血脂加速血管内斑块的形成,增加患心脏病病的概率;香烟中含有多种有害物质,其中一氧化碳和尼古丁是诱发心肌梗死的主要因素;肥胖会增加心脏的负担,造成血管内壁被破坏,加速动脉硬化的形成,从而出现心肌梗死;长期熬夜,不论是工作还是娱乐,都会使交感神经处于过度兴奋状态,导致心跳加速、血压增高等症状,使心脏的负荷增加,增加心肌梗死发生率。

总结一下,青年人心肌梗死发病多与长期不良生活习惯有关,如饮食习惯不好,暴饮暴食,喜食高热量高脂肪食物,肥胖;有不良的生活习惯,大量吸烟饮酒;生活作息不规律,长期熬夜,经常刷手机到深夜;加上工作压力大或精神过度疲劳,缺乏运动,对冠状动脉血管很不友好,影响心脏功能,容易诱发心肌梗死。

急性心肌梗死(AMI)是心肌缺血性坏死,大多是在冠状动脉病变的基础上发生冠状动脉血供急剧减少或中断,使相应的心肌严重而持久地急性缺血所致。

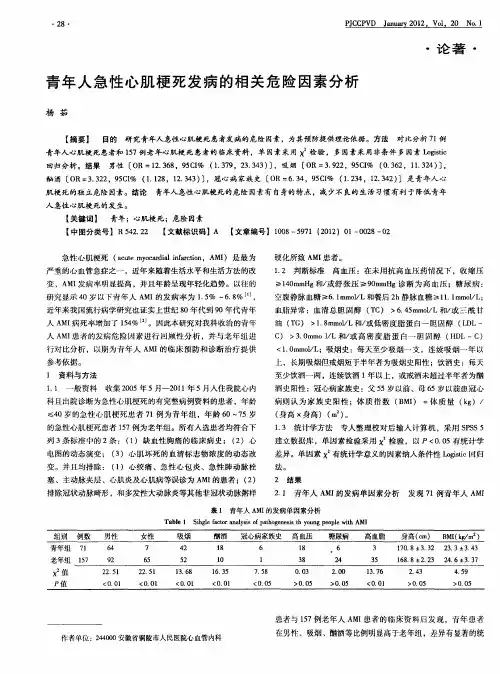

年轻急性心肌梗死的临床特征和预后分析高传发;马礼坤;李家保;宋宇【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2014(000)011【摘要】目的:探讨年轻急性心肌梗死(≤40岁)患者的危险因素、冠状动脉病变特征、临床特点及预后情况。

方法选择年龄≤40岁的年轻心肌梗死患者22例作为年轻组,随机选取同期年龄>40岁且完成冠脉造影的心梗患者46例为对照组。

分析两组患者的危险因素、冠状动脉病变特征、临床特点及近期预后。

结果年轻组患者严重吸烟史、高胆固醇血症、冠心病家族史及肥胖比例均高于对照组患者(P<0.05),而对照组患者原发性高血压、糖尿病比例明显高于年轻组患者(P<0.05)。

年轻心梗患者冠状动脉造影单支病变者明显高于对照组患者(P<0.01),而多支受累者在对照组患者中多见(P<0.01)。

年轻组患者心肌梗死发作较对照组有更高的明确诱因、典型胸痛症状及STEMI心电图征象。

与对照组相比,年轻患者严重心脏事件及死亡率均明显低于对照组患者(P<0.05)。

结论吸烟、高胆固醇血症、冠心病家族史及肥胖是年轻心梗的主要危险因素;与老年患者相比年轻心梗具有更典型的临床症状及心电图特征,且单支病变较多,预后较老年患者佳。

【总页数】3页(P2163-2164,2165)【作者】高传发;马礼坤;李家保;宋宇【作者单位】安徽省定远县总医院,安徽定远 233200;安徽省定远县总医院,安徽定远 233200;安徽省定远县总医院,安徽定远 233200;安徽省定远县总医院,安徽定远 233200【正文语种】中文【相关文献】1.年轻妇女子宫颈癌的临床特征和预后分析 [J], 于海燕;张新2.年轻妇女子宫颈癌的临床特征和预后分析 [J], 于海燕;张新;3.年轻妇女子宫颈癌的临床特征和预后分析 [J], 朱玉丽4.年轻妇女子宫颈癌的临床特征和预后分析 [J], 曹兰琴;黎欣;张怡;李新国;王前5.年轻妇女宫颈癌的临床特征和预后 [J], 周碧芳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

年轻人胸痛,当心急性心肌梗死急性心肌梗死,传统上被认为是一种“老年病”,患者年龄大都在50岁以上,常伴有“三高”(高血压、高血脂、高血糖)。

然而有资料显示:1990年到2019年我国年轻人急性冠心病发病人数增加36%,25-34岁因急性心梗死亡的青年人,占所有心肌梗死死亡人数的37%;而35-44岁因急性心梗死亡的中年人,占所有心梗死亡人数的28%。

急性心肌梗死年轻化趋势越来越明显,然而年轻人知晓率偏低,所以有必要对急性心肌梗死年轻化的相关知识进行介绍,当胸痛发作后认识急性心肌梗死可能,及时就医和日常生活做好预防措施。

一、何为急性心肌梗死?急性心肌梗死是指急性心肌缺血坏死,通常由于各种原因导致冠脉供血急剧减少或中断,所支配心肌细胞严重而持续缺血、损伤、坏死。

患者常常会有剧烈而持久的胸骨后疼痛,可并发恶性心律失常或猝死、休克或心力衰竭等,常会危及生命。

年轻人常无既往病史,急性心肌梗死后冠脉血管急性狭窄或闭塞但侧支循环较少,遭遇急性心肌梗死后可能更加凶险,发作后易出现心室颤动等恶性心律失常甚至心源性猝死,需及时就医。

图1急性心肌梗死发作后剧烈胸痛伴大汗二、急性心肌梗死为什么会找上年轻人?目前研究发现年轻人急性心肌梗死除了遗传因素之外,如家族性胆固醇血症、冠状动脉畸形等,不健康的生活方式是发病的重要原因。

1.大量吸烟、酗酒:研究表明在吸烟在年轻人急性心肌梗死中很常见,吸烟可使急性心肌梗死发病率增加7倍。

吸烟是冠心病的独立危险因素,大量吸烟可促使动脉粥样硬化的发生,而且可造成冠状动脉痉挛和原位血栓形成,导致不稳定斑块和斑块破裂。

长期大量饮酒可导致血脂异常以及血小板聚集增加,从而增加急性心肌梗死的发生风险。

2.精神因素、慢性疲劳(持续熬夜或过度劳累)及长期高压力;当今社会生活节奏较快,竞争激烈,年轻人长期面临焦虑抑郁状态、过度劳累或熬夜等亚健康状态,可导致精神心理应激反应增加,交感神经兴奋,对血压、血脂、血糖均产生显著影响,越来越成为年轻人易患急性心肌梗死的重要原因。

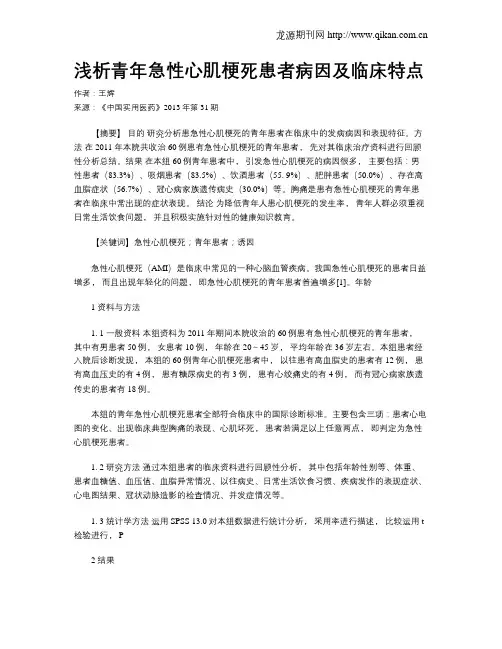

浅析青年急性心肌梗死患者病因及临床特点作者:王辉来源:《中国实用医药》2013年第31期【摘要】目的研究分析患急性心肌梗死的青年患者在临床中的发病病因和表现特征。

方法在2011年本院共收治60例患有急性心肌梗死的青年患者,先对其临床治疗资料进行回顾性分析总结。

结果在本组60例青年患者中,引发急性心肌梗死的病因很多,主要包括:男性患者(83.3%)、吸烟患者(83.5%)、饮酒患者(55. 9%)、肥胖患者(50.0%)、存在高血脂症状(56.7%)、冠心病家族遗传病史(30.0%)等。

胸痛是患有急性心肌梗死的青年患者在临床中常出现的症状表现。

结论为降低青年人患心肌梗死的发生率,青年人群必须重视日常生活饮食问题,并且积极实施针对性的健康知识教育。

【关键词】急性心肌梗死;青年患者;诱因急性心肌梗死(AMI)是临床中常见的一种心脑血管疾病。

我国急性心肌梗死的患者日益增多,而且出现年轻化的问题,即急性心肌梗死的青年患者普遍增多[1]。

年龄1 资料与方法1. 1 一般资料本组资料为2011年期间本院收治的60例患有急性心肌梗死的青年患者,其中有男患者50例,女患者10例,年龄在20~45岁,平均年龄在36岁左右。

本组患者经入院后诊断发现,本组的60例青年心肌梗死患者中,以往患有高血脂史的患者有12例,患有高血压史的有4例,患有糖尿病史的有3例,患有心绞痛史的有4例,而有冠心病家族遗传史的患者有18例。

本组的青年急性心肌梗死患者全部符合临床中的国际诊断标准。

主要包含三项:患者心电图的变化、出现临床典型胸痛的表现、心肌坏死,患者若满足以上任意两点,即判定为急性心肌梗死患者。

1. 2 研究方法通过本组患者的临床资料进行回顾性分析,其中包括年龄性别等、体重、患者血糖值、血压值、血脂异常情况、以往病史、日常生活饮食习惯、疾病发作的表现症状、心电图结果、冠状动脉造影的检查情况、并发症情况等。

1. 3 统计学方法运用SPSS 13.0对本组数据进行统计分析,采用率进行描述,比较运用t 检验进行, P2 结果2. 1 临床症状表现在本组的60例患者中,有10例出现不明显的胸痛症状,占16.7%,有54例患者出现明显胸痛表现,占90.0%,有6例患者出现休克的表现,占10.0%。

急性心肌梗死的案例讨论和分析急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction,AMI)是一种常见而严重的心血管疾病,通常由冠状动脉闭塞引发,导致局部供血不足,心肌组织缺血、坏死。

本文将通过一位患者的案例,展开讨论和分析急性心肌梗死的发病机制、临床表现、诊断和治疗等方面的内容。

案例描述:患者为男性,65岁,平时习惯性吸烟,家族中有类似疾病的遗传史。

某天早上,患者突然出现胸痛、胸闷、气促等症状,伴有恶心、呕吐等不适感。

家人立即将其送至医院急诊科。

讨论和分析:1. 发病机制:急性心肌梗死的发病机制主要涉及冠状动脉的阻塞。

在这位患者的情况中,习惯性吸烟可能导致动脉内的血栓形成,最终引发了冠状动脉的阻塞,导致局部心肌缺血、坏死。

2. 临床表现:急性心肌梗死的典型症状是胸痛,通常呈剧烈、持续性压迫样疼痛,向左肩、左臂等部位放射。

此外,患者还可能出现胸闷、气促、出冷汗,以及恶心、呕吐等不适感。

以上症状也在这位患者的病情中得到了体现。

3. 诊断:针对患者的症状,医生通常会进行临床问诊、体格检查和辅助检查等多方面的评估。

例如,心电图(Electrocardiogram,ECG)是一种常用的辅助诊断手段,可以观察到心肌缺血和心肌梗死的特征性改变,如ST段抬高、T波倒置等。

血清生化标志物如肌钙蛋白、心肌酶谱等的检测也能提供可靠的诊断依据。

4. 治疗:一旦诊断确定为急性心肌梗死,应尽早采取紧急治疗措施,以最大程度地减少心肌损伤和改善预后。

治疗手段包括药物治疗和介入治疗。

对于血栓形成引起的冠状动脉阻塞,经皮冠状动脉介入术(Percutaneous Coronary Intervention,PCI)是一种常用的治疗方法,通过导管置入狭窄或闭塞的血管段进行扩张和支架植入,恢复血流。

此外,药物治疗如血小板聚集抑制剂、抗凝药物等也是常规的治疗方案。

综上所述,本文通过一位患者的案例,对急性心肌梗死进行了讨论和分析。

心梗的年轻化趋势年轻人也需警惕近年来,心梗(心肌梗死)在年轻人中出现的趋势日益明显,引起了广泛的关注和担忧。

传统上,心梗通常被认为是中老年人的疾病,但如今,越来越多的年轻人也受到其影响。

本文将探讨心梗年轻化的原因,并提出年轻人应该如何警惕和预防心梗的建议。

一、心梗年轻化的原因分析1.生活方式的改变随着时代的发展和社会的变迁,年轻人的生活方式发生了巨大的改变。

他们更加注重工作和学习的压力,常常忽视身体健康。

不良的生活习惯,例如不规律的饮食、缺乏运动、吸烟和酗酒等,使得心梗在年轻人中的风险不断增加。

2.高血压和糖尿病的增加高血压和糖尿病是导致心血管疾病的主要危险因素。

然而,随着年轻人中肥胖率的上升,高血压和糖尿病也有了显著的增加。

肥胖、高盐饮食和高糖饮食等不良生活习惯导致了这些疾病的增加,从而加重了心梗在年轻人中的风险。

3.心理压力的增加当代社会中的竞争激烈和压力巨大,使得越来越多的年轻人面临心理健康问题。

长期的精神紧张状态和情绪失控会导致自律神经系统的紊乱,增加了心血管系统的负担,从而增加了心梗的风险。

二、年轻人应该如何警惕和预防心梗1.科学健康的生活方式年轻人应该养成良好的生活习惯,包括规律的饮食、适量的运动、戒烟限酒等。

保持身体健康,避免不良的生活方式,是预防心梗的基础。

2.控制危险因素年轻人需要及时发现和控制高血压、糖尿病等危险因素。

定期测血压、血糖,并采取相应的生活调控和药物治疗,有助于降低心梗的风险。

3.压力管理与心理健康注意心理健康,学会管理和释放自己的压力。

年轻人可以通过参加运动、学习放松技巧和与亲友交流等方式来缓解精神压力,降低心梗风险。

4.增强健康意识年轻人应加强对心梗的认识和了解,通过健康教育和科普宣传等途径提高健康意识。

同时,定期进行身体检查,及早发现并处理潜在的心血管问题。

5.重视家族史和遗传因素心梗往往与遗传因素有关。

年轻人如果有家族史,或者存在相关遗传因素,需要更加重视自身的心脏健康,定期进行心血管检查。

探讨急性心肌梗死患者年轻化的原因与临床分析

急性心肌梗死(acutemyocardialinfarction,ami)是指因持久而严重的心肌缺血所致的部分心肌急性坏死。

随着生活节奏加快和工作压力增大,中青年急性心肌梗死(ami)的发病率有上升的趋势。

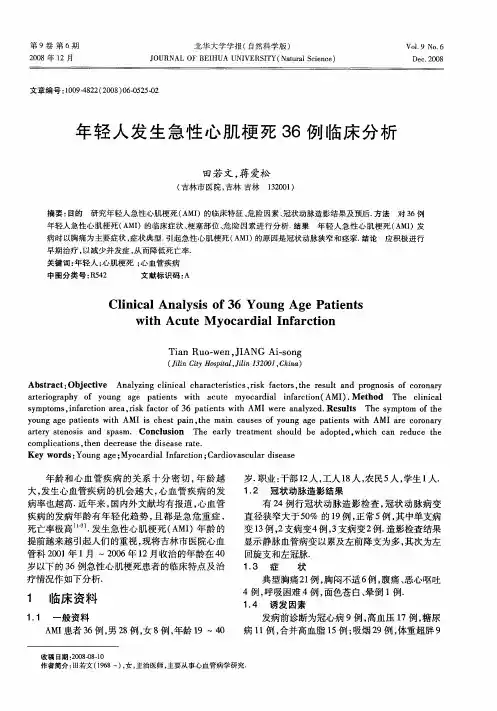

研究分析中青年ami的危险因素及临床特点对早期防治有重要意义,本文对我院收治的48例45岁以下和同一时期的108例60岁以上ami患者进行了对比分析,报告如下。

1资料与方法

1.1临床资料:所有入选病例均为我院2002年1月至2007年12月确诊ami的住院患者。

依据年龄分为两组:中青年组(45岁)48例,男45例,女3例,平均年龄(37±7)岁;老年组(60岁)108例,男58例,女50例,平均年龄(68±8)岁。

ami的诊断参考中华医学会心血管病分会2001年制定的ami诊断标准[1]。

两组均经冠状动脉造影证实。

病变累及有左主干、左前降支、左回旋支、右冠脉其中三支或三支以上病变者为多支病变。

1.2方法:分析两组患者的传统和新危险因素,对两组的性别差异、起病诱因、发病特点、心电图、造影结果、并发症等分别进行对比分析。

1.3统计学方法:所有数据均采用spss10.0统计软件包进行分析处理,计数资料采用χ2检验,p<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1冠心病传统危险因素比较:冠心病家族史、吸烟两项因素对

比,中青年组明显高于老年组(p<0.01);高血压、糖尿病中青年组低于老年组(p<0.01);血脂水平两组比较差异无统计学意义(p >0.05)。

2.2冠心病新危险因素比较:除高同型半胱氨酸(hcy)有统计学意义外,其余c反应蛋白(crp)、纤维蛋白原(fig)、脂蛋白a(lp(a))等新的危险因素两组未见明显差异。

2.3性别差异:中青年组女性患病仅3例(占6.25%),老年组女性患病50例(占46.30%)。

两组发病率比较有明显差异p<0.05。

2.4起病诱因:中青年ami组患者40例(8

3.3%)发病前有明确诱因,包括过度劳累21例(52.5%)、剧烈运动12例(30.0%)、情绪异常2例(0.5%)、暴饮暴食、酗酒5例等(12.5%),老年组发病前有明确诱因者33例(30.6%),包括过度劳累14例(42.4%)、情绪激动10例(30.3%)、用力排便、饱餐等9例(27.3%),两组比较差异有统计学意义(p<0.05)。

2.5发病的临床表现:典型胸痛、肺部罗音和休克的发生率在2组间均有非常显著差异(p<0.01)。

2.6并发症比较:中青年组并发心律失常9例(18.75%),心衰6例(12.50%),心源性休克2例(4.17%),室壁瘤1例(2.08%);老年组并发心律失常35例(32.41%),心衰38例(35.19%),心源性休克4例(

3.70%),室壁瘤2例(1.85%)。

3讨论

目前冠心病发病率明显增加,青年患者所占比例也见明显上升,

本文从临床多方面将中青年ami及老年ami进行对比,以观察其不同之处。

高血压,高脂血症,糖尿病,家族史,吸烟,肥胖等一直被认为是冠心病的传统危险因素。

其中吸烟已成为青年ami最重要的发病因素。

有报告,吸烟指数越高,心脏的突发事件越多。

吸烟2年左右即可造成动脉内膜严重损伤,尼古丁可引起冠状动脉痉挛并损伤冠状动脉内膜,减少内皮弛缓因子的释放,兴奋交感神经,增强血小板凝聚,血粘度增高致冠状动脉内血栓形成而发生心肌梗死[2]。

此外由于生活节奏快,工作压力大,加之暴饮暴食,酗酒等一些不良生活习惯,引起机体内环境紊乱,亦是造成青年ami发病的重要原因。

因此,绝对戒烟,改变不良的生活习惯,适当休息缓解压力等对于减少青年ami的发生显得非常重要。

高脂血症也是冠心病的重要危险因素,本文所示两组高脂血症比例无明显差异,但两组均达55%以上,因此,严格控制高脂血症对各年龄段人群的ami预防均为重要。

hcy、crp、fig、lp(a)等新的危险因素在chd的发生和发展中起重要作用,本组资料显示老年组高hcy(71.30%)显著高于青年组(47.92%),而crp、fig、lp(a)两组未见明显差异。

有文献表明血浆hcy水平增高可增强血小板聚集性,从而促进血栓形成,加速冠状动脉粥样硬化的过程[3]。

血浆hcy升高的幅度与冠状动脉病变的范围和严重程度有关[4]。

从性别差异看,女性比例青年ami组较老年ami组明显低,主要原因可能是与青年女性处于生育期,雌激素分泌较多,使高密度脂

蛋白胆固醇上升,低密度脂蛋白胆固醇下降对动脉血管有一定的保护作用有关,此外也与青年女性吸烟、酗酒等不良生活方式较男性相对较少有关。

从临床表现看,青年ami组起病较急,发病前大多有过度劳累、剧烈运动、情绪异常和暴饮暴食、酗酒等明确诱因,多有典型的胸骨后或心前区疼痛。

而老年ami组症状多不典型,可表现为持续性胸闷,胸痛,也可无胸部不适症状,仅表现为气短,上腹痛,喉部紧缩感,头晕,乏力等,也有以心衰,休克,心律失常等作为首发症状而就诊,这与老年各脏器功能减退、心脏植物神经退行性病变、反应迟钝和疼痛阈值增高、对痛觉不敏感等有关。

由于青年ami患者多为单支病变,且病变相对简单,对再灌注治疗效果良好,因此恢复快,并发症少,预后相对较好。

但由于病史短,心肌缺乏缺血性预适应过程且侧支循环未及建立,因此临床表现剧烈,猝死的发生率相对较高。

老年ami患者由于临床症状不典型,加之随着年龄增长,冠脉硬化程度加重,特别合并糖尿病者,冠脉多支病变及弥漫性病变的发生率明显增加,再灌注效果不如青年ami组。

且老年人本身心脏储备功能下降,一旦发生ami,心肌收缩功能减退,容易出现各种心律失常,心衰或原有心衰加重。

此外老年患者多合并其他疾病,掩盖了ami症状,容易误诊,漏诊,因此其并发症,死亡率明显高于青年组。

综上所述,鉴于中青年ami的临床特点和危险因素与老年组不同,要提高对中青年发生ami的警惕性,争取早诊断、早处理、早治疗,

减少误诊和漏诊。

为减少中青年ami的发病率,积极开展健康教育,改善生活方式,如戒烟,限酒,合理膳食,适当运动,避免过度劳累等是为有效的措施。

参考文献

[1]中华医学会心血管病分会,中华心血管病杂志编辑委员地,中国循环杂志编辑委员会,急性心肌梗死诊断和治疗指南[j].中华心血管病杂志,2001,29(2):710.

[2]郁本洁.冠状动脉性心脏病的近代观点[j].临床荟萃,1997,12(8):379-384.

[3]黄文增,张步延,唐梦熊,等.chd患者血浆同型半胱氨酸和血小板聚集率的关系[j].微循环学杂志,2002,12(1):32-33. [4]孙淑红,胡大一.血浆同型半胱氨酸水平与冠状动脉病变程度的相关性研究[j].中国水电医学,2006,(5):30-31.。