第十课 避免误入犯罪歧途

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:18

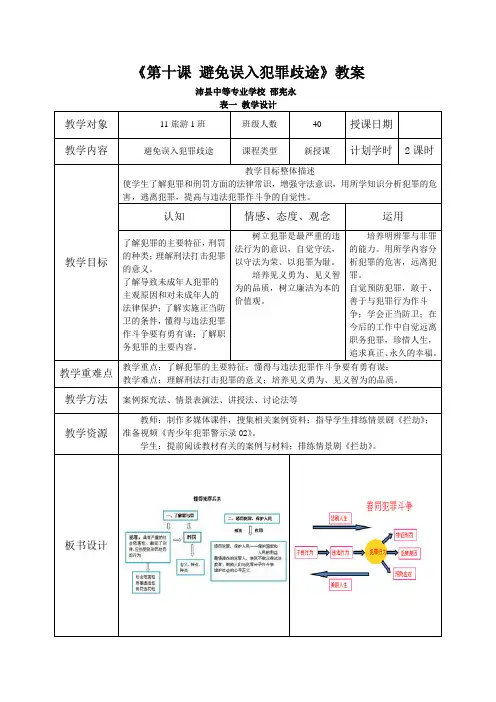

《第十课避免误入犯罪歧途》教案沛县中等专业学校邵宪永表一教学设计教学对象11旅游1班班级人数40 授课日期教学内容避免误入犯罪歧途课程类型新授课计划学时2课时教学目标教学目标整体描述使学生了解犯罪和刑罚方面的法律常识,增强守法意识,用所学知识分析犯罪的危害,逃离犯罪,提高与违法犯罪作斗争的自觉性。

认知情感、态度、观念运用了解犯罪的主要特征,刑罚的种类;理解刑法打击犯罪的意义。

了解导致未成年人犯罪的主观原因和对未成年人的法律保护;了解实施正当防卫的条件,懂得与违法犯罪作斗争要有勇有谋;了解职务犯罪的主要内容。

树立犯罪是最严重的违法行为的意识,自觉守法,以守法为荣、以犯罪为耻。

培养见义勇为、见义智为的品质,树立廉洁为本的价值观。

培养明辨罪与非罪的能力。

用所学内容分析犯罪的危害,远离犯罪。

自觉预防犯罪,敢于、善于与犯罪行为作斗争;学会正当防卫;在今后的工作中自觉远离职务犯罪,珍惜人生,追求真正、永久的幸福。

教学重难点教学重点:了解犯罪的主要特征;懂得与违法犯罪作斗争要有勇有谋;教学难点:理解刑法打击犯罪的意义;培养见义勇为、见义智为的品质。

教学方法案例探究法、情景表演法、讲授法、讨论法等教学资源教师:制作多媒体课件,搜集相关案例资料;指导学生排练情景剧《拦劫》;准备视频《青少年犯罪警示录02》。

学生:提前阅读教材有关的案例与材料;排练情景剧《拦劫》。

板书设计表二教学实践(第一课时)表二教学实践(第二课时)表三教学后记。

第十课避免误入犯罪歧途自觉依法律己,避免违法犯罪第十课避免误入犯罪歧途二、同犯罪行为作斗争教案一、教学目标1.认知(1)了解导致未成年人犯罪的主观原因,自觉预防犯罪;(2)懂得职业活动中的各种腐败现象可能构成犯罪,树立自觉防范意识。

(3)培养见义勇为、见义智为的品质,与侵犯人身权利、财产权利、公共利益及贪污腐败等犯罪行为作斗争。

2.情感态度观念要认同法律、自觉守法;树立以守法为荣、以违法可耻的观念,增强未成年人预防犯罪的意识和廉洁自律意识,做守法的劳动者。

培养见义勇为、见义智为的品质,同犯罪行为作斗争。

3. 运用全面地、辩证地分析未成年人犯罪的原因。

学会廉洁自律,做守法的劳动者。

自觉依法律己,见义勇为、见义智为,同各种违法犯罪行为作斗争。

二、教材分析1.教学重点加强未成年人预防犯罪的意识未成年人犯罪是全世界的共同问题。

当今,未成年人犯罪已在世界范围内被列为继环境污染、吸毒贩毒之后的第三大社会公害。

只有加强未成年人预防犯罪的意识,才能自觉依法律己,也才能在此基础上,谈到同犯罪行为作斗争的问题,以及怎样同犯罪行为作斗争,所以这是教学重点。

2.教学难点培养见义勇为、见义智为的品质见义勇为、见义智为这是两个道德概念,不属于法律用语。

培养见义勇为、见义智为的品质,是本课道德方面的要求。

因为特定群体中小学生一般是18周岁以下的未成年人,自我保护的能力还很差,见义勇为的后果很可能是以付出生命为代价,所以对未成年人不提倡见义勇为,而是把它作为公民的义务。

见义勇为是中华民族的传统美德和优良传统,“不提倡”并不等于反对,而是要让学生认同这是一种高尚的行为的同时,强调见义勇为的方式方法,要见义智为。

换句话说,要求未成年人懂得在保证自身安全的条件下见义勇为,要教育学生依靠自己的智慧使用有效手段,结合自己的身心特点进行见义勇为;要避免蛮干,以免导致不必要的伤害和死亡。

所以是教学难点。

3.结构线索本课时的主题是同犯罪行为作斗争。

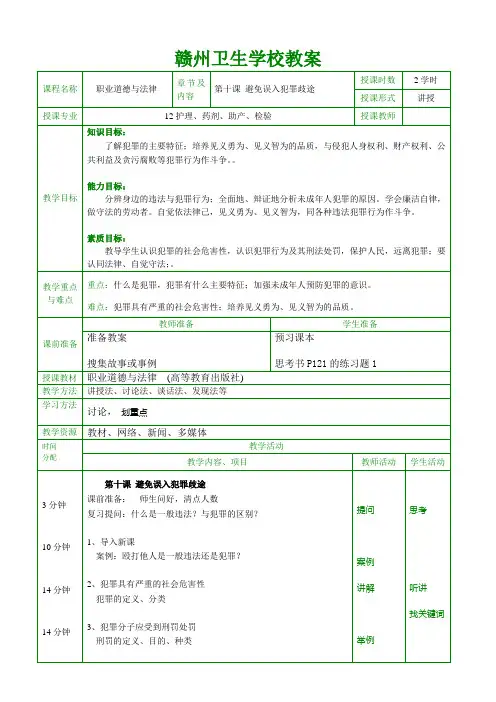

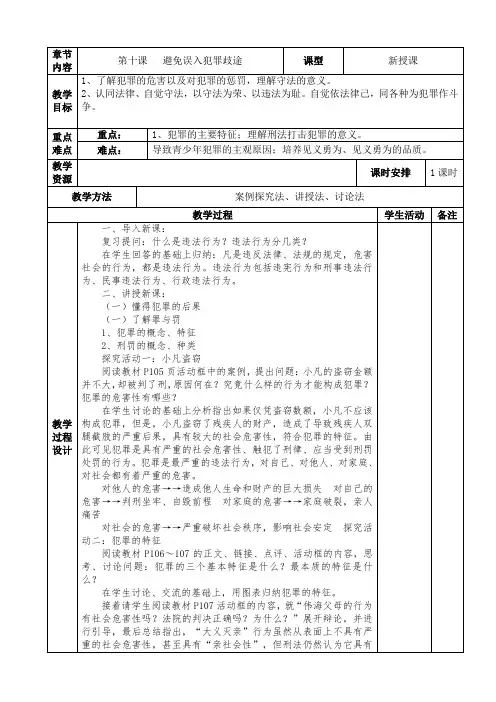

第十课避免误入犯罪歧途第一课时一、运用刑法武器依法制裁犯罪行为一、教学目标1.认知(1)了解犯罪的主要特征;(2)了解犯罪的社会危害性及犯罪份子应受到的刑罚处罚;(3)理解我国刑法的任务。

2.情感态度观念教导学生认识犯罪的社会危害性,认识犯罪行为及其刑法处罚,保护人民,远离犯罪。

3.运用分辨身边的违法与犯罪行为。

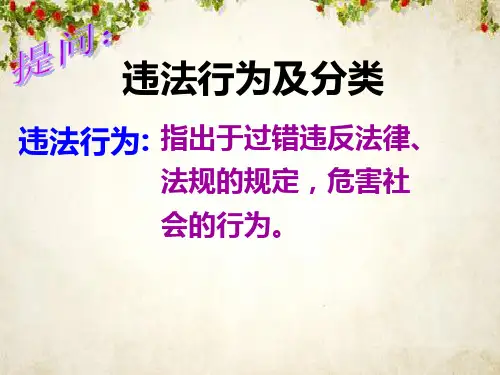

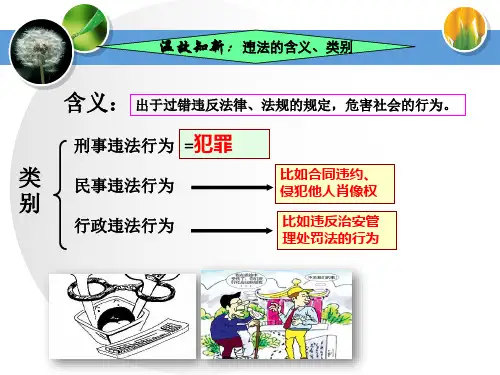

二、教材分析1.教学重点什么是犯罪,犯罪有什么主要特征怎么区分违法与犯罪,什么是违法?什么是犯罪?违反了《治安管理处罚法》、《道路交通安全法》和《环境保护法》等法规的,属于一般违法行为;如果是触犯了《中华人民共和国刑法》的,则属于犯罪行为,是具有严重危害社会的行为,是要依法追究刑事责任的行为,是应受到刑罚处罚的行为。

《中华人民共和国刑法》第13条规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其它权利,以及其它危害社会行为,依照法律应当受到刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微,危害不大的,不认为是犯罪。

”这一犯罪的法定概念,从根本上回答了什么行为是犯罪以及为什么这些行为是犯罪的问题,它是划分罪与非罪的总的标准。

2.教学难点犯罪具有严重的社会危害性犯罪的三个主要特征是区别一般违法与犯罪的关键。

违法与犯罪都具有社会危害性,但它们的危害程度不同,如殴打他人,轻伤的,仅违反了《治安管理处罚法》的,那么它属于一般违法行为;如因殴打他人导致重伤或死亡,触犯了刑法,则属于犯罪行为。

所以教导学生分辨社会危害程度,能让学生分清违法与犯罪的界限,了解犯罪的危害程度。

要突破这一难点的话,从一些特殊的案例可以更好加深学生的认识,比如说案九月开学季,老师你们准备好了吗?幼教开学准备小学教师教案例1,抢劫罪的判罪标准一方面是推动的金额,另一方面是对受害人的伤害程度,但是无论抢劫多少钱,都是犯罪,因为它具有一个潜在的严重社会危害性,可能给受害人身体甚至生命带来危害。

第十课避免误入犯罪歧途一、教学目标1.认知目标(1)了解导致未成年人犯罪的原因,自觉预防犯罪;(2)认识到犯罪对青少年的危害及需要承担的法律后果。

(3)培养见义勇为、见义智为的品质,与侵犯人身权利、财产权利、公共利益等犯罪行为作斗争。

2.情感目标要认同法律、自觉守法;树立以守法为荣、以违法可耻的观念,增强未成年人预防犯罪的意识,做守法的劳动者。

培养见义勇为、见义智为的品质,同犯罪行为作斗争。

3. 运用目标全面地、辩证地分析未成年人犯罪的原因。

学会廉洁自律,自觉依法律己,见义勇为、见义智为,同各种违法犯罪行为作斗争。

二、教材分析1.教学重点加强未成年人预防犯罪的意识未成年人犯罪是全世界的共同问题。

当今,未成年人犯罪已在世界范围内被列为继环境污染、吸毒贩毒之后的第三大社会公害。

只有加强未成年人预防犯罪的意识,才能自觉依法律己,也才能在此基础上,谈到同犯罪行为作斗争的问题,以及怎样同犯罪行为作斗争。

2.教学难点培养同犯重行为作斗争的能力作为特定群体中职生一般是18周岁以下的未成年人,身心还处于发展时期,自我保护的能力还很差,同犯罪行为做斗争还需要在保证自身安全的条件下进行,要教育学生依靠自己的智慧使用有效手段,结合自己的身心特点进行;要避免蛮干,以免导致不必要的伤害和死亡。

三、教学方法触发事件、讲授法、案例教学法、讨论法、情景模拟法四、教学课时2课时五、教学过程(一)掌握本班出勤情况。

(二)教学内容1、导入新课(5分钟)[情境创设]中职生李晓华16岁就读于南昌市一家职业院校,由于从小溺爱,养成了衣来伸手,饭来张口的坏习惯,加之父母忙于生意,对其疏于管理教育,与社会上的无业游手好闲的人结识,抽烟、彻夜网吧、酒吧成了其出入的场所,2013年5月16日夜色朦胧,由于其手头缺钱上网,在其朋友社会青年李某的引诱下对路人实施抢劫,后根据监控将其抓获。

[问题思考]结合上述案例,分析未成年人小华犯罪的原因是什么?他会受到法律的制裁?2、触发事件:播放视频焦点访谈《少年犯罪》(15分钟)故事:故事主要讲述了在西安市发生的未成年通过打砸汽车,从而破窗,进行车内盗窃的行为,在这个犯罪团伙中,最大的22岁,最小的只有12岁。