重力和重心

- 格式:pptx

- 大小:2.58 MB

- 文档页数:15

高中物理说课稿重力与重心高中物理说课稿重力与重心高中物理说课稿重力与重心1《重力与重心》是必修 1 第四章第 1 节的内容,涉及到力的描述、重力及其测量、重心与稳定。

重力作用于一切物体,并贯穿于物体整个运动过程,对重力的学习有助于研究物体运动,所以本节内容是本章的重要内容,也是力学的重点内容,是物理的一个重要的组成部分,涉及到动力学部分。

本节内容是力学中重要的基础知识,是在初中的“来自地球的力”的基础上的进一步深化和扩展,是对力学习的基础上对常见的力--重力的进一步学习,有助于对力的认识和掌握,也为后面的力的合成与分解,以及力与运动的学习打下坚实的基础。

教学目标一、知识与技能1.学会用力的三要素来表达一个力2.知道重力是如何产生的,知道重力的大小、方向和作用点。

知道在不同纬度的g的取值是不一样的3.知道重心的概念.与物体稳定相关的两个因素。

二、过程与方法1.通过观察和实验,感知重力的存在,培养观察思考、分析问题的能力.2.通过悬挂法来测重心,利用数学模型解决物理问题的能力,让学生理解重力的方向3.通过了解重垂线及重心的应用,培养应用物理知识解释简单生活现象的能力.4. 通过实验探究和实验对比的方法来研究解决稳定与重心的高低、支面面积的大小的关系。

三、情感态度和价值观1.通过锥体爬坡实验引起学生学习物理知识的兴趣,通过学习质心,让学生了解实际生活中的物理知识的应用。

2.通过稳定的对比实验,培养学生观察分析能力和积极思考的学习习惯,增强学习物理、学习科学知识的兴趣.说学情学生在初中的“来自地球的力”已经学习了重力的一些基本的知识,学习了重力的大小、方向、作用点,还运用探究的教学方法学习了重力的大小,知道了g=9.8N/Kg。

不过都是一些比浅的,知识感较肤性的认识,在一定意义上说,很难理解质心这样的概念,所以要引导学生思想观念上的转变。

在这里学生将学习不同的知识点,质点、重心与稳定,特别是质点高一的学生比较难接受。

《重力与重心》教学设计一、教材分析本节教材是初中物理教材中的一部分,是在学习了力的概念、力的单位之后进一步学习力的三要素、重力的概念、重力的方向以及重力的单位之后的一节综合性的课,它为以后学习压强、浮力等有关力的知识打下基础。

二、学情分析对于初中生来说,他们的抽象思维能力和理解能力都还不强,对于重力的概念,重力的单位,以及重力的方向这些基础知识尚能接受,但对于探究影响物体重力的因素这一重点知识相对来说接受起来较难一些,因此我通过由浅入深,由特殊到一般的顺序来突破难点。

三、教学目标根据《物理课程标准》对知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度的要求,结合本节教材内容和学生实际情况我确定了本节的教学目标。

知识与技能:1、知道重力是由于地球对物体的吸引而产生的力;2、理解重力的方向是竖直向下的;3、学会测量物体重力的方法;4、通过实验探究影响物体重力的因素。

过程与方法:1、通过观察、分析、归纳等科学方法知道重力的大小和质量的关系;2、通过探究实验了解重力的方向及在生活中的应用;3、通过探究实验了解影响物体重力的因素。

情感态度与价值观:1、培养学生学习物理的兴趣和爱好,增强学生对物理知识的亲切感和求知欲;2、通过观察、实验、探究等活动培养学生严谨的科学态度和协作精神;3、通过对我国古代有关物体重力发现与应用的了解,增强学生的爱国热情和民族自豪感。

四、教学重点与难点重点:探究影响物体重力的因素。

难点:运用控制变量法探究实验。

五、教具和多媒体资源准备1、多媒体课件;2、弹簧测力计、铁架台、细线、钩码等实验器材;3、水平仪、平衡螺母等辅助工具。

《重力势能》教学设计一、教材分析本节教材是继前面学习了“功”以后,对能量转化与守恒的进一步认识。

重力势能是能量的一种表现形式,它反映了物体在空间的位置与状态变化时所具有的能量。

学生对重力势能概念的理解和掌握,无论对今后的学习还是对生活、生产实践都有不可忽视的重要意义。

高中物理必修一31重力与重心教案一、教学内容本节课选自高中物理必修一第三章第一节“重力与重心”。

详细内容包括:重力的概念、重力的方向、重心及其分布、物体重心的计算和重心在实际问题中的应用。

二、教学目标1. 理解重力的概念,掌握重力的方向和作用点;2. 学会确定物体重心的方法,能计算简单物体的重心位置;3. 了解重心在实际问题中的应用,培养学生的实际操作能力。

三、教学难点与重点教学难点:物体重心的计算和确定;教学重点:重力的概念、方向和重心及其分布。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实物演示(如悬挂的物体、平衡木等);学具:直尺、圆规、三角板、细线、小重物等。

五、教学过程1. 实践情景引入(1)展示悬挂的物体,引导学生观察其运动状态,提问:为什么物体会向下运动?(2)通过平衡木实验,让学生了解物体重心对平衡的影响。

2. 例题讲解(1)讲解重力的概念、方向和作用点;(2)演示如何确定物体重心,并讲解相关计算方法。

3. 随堂练习(1)让学生分组讨论,如何确定一个不规则物体的重心;(2)给定几个简单物体的形状和重量,让学生计算其重心位置。

4. 知识拓展讲解重心在实际问题中的应用,如平衡木运动员如何调整重心、船只的稳定性等。

六、板书设计1. 重力的概念、方向、作用点;2. 重心的定义、分布和计算方法;3. 重心在实际问题中的应用。

七、作业设计1. 作业题目:(1)解释重力的概念,画出重力的方向;(2)计算给定物体的重心位置;(3)举例说明重心在实际问题中的应用。

答案:(1)重力是地球对物体施加的吸引力,方向始终垂直于地面向下;(2)根据物体形状和重量,运用相关计算方法求得重心位置;(3)如平衡木运动员在表演时,通过调整身体各部分的重心位置,保持平衡。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解和随堂练习,使学生掌握了重力和重心的基本概念、计算方法及其在实际问题中的应用。

课后反思如下:1. 注意引导学生从生活中发现物理现象,培养学生的观察能力;2. 加强学生对重力和重心知识在实际问题中的应用,提高学生的实践操作能力;3. 在拓展延伸环节,可以引导学生了解其他力的概念和作用,为后续学习打下基础。

重力与重心物理教案一、教学目标1. 让学生了解重力的概念,知道重力的方向和作用点。

2. 使学生理解重心的概念,掌握重心位置的确定方法。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的物理思维能力。

二、教学内容1. 重力的概念、方向和作用点。

2. 重心的概念、重心位置的确定方法。

三、教学重点与难点1. 重力的方向和作用点。

2. 重心的概念及重心位置的确定方法。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探讨。

2. 利用实验和观察,让学生直观地理解重力和重心的概念。

3. 运用小组合作学习,培养学生的团队精神和沟通能力。

五、教学过程1. 导入:通过一个生活中的实例,如抛物线运动,引出重力和重心的概念。

2. 重力的概念、方向和作用点:讲解重力的定义,明确重力的方向总是竖直向下,作用点在物体的重心。

3. 重心的概念:讲解重心的定义,让学生理解重心是物体各部分受到重力的等效作用点。

4. 重心位置的确定方法:介绍如何利用悬挂法、质地均匀的物体等方法确定物体的重心位置。

5. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调重力和重心的概念及重心位置的确定方法。

6. 布置作业:设计一些有关重力和重心的练习题,巩固所学知识。

7. 课后反思:教师对本节课的教学情况进行总结,思考如何改进教学方法,提高教学质量。

六、教学活动1. 实验演示:教师演示使用悬挂法确定重心的实验,让学生观察和理解实验过程。

2. 学生实验操作:学生分组进行实验,使用悬挂法确定不同物体的重心位置。

3. 讨论与分析:学生分组讨论实验结果,分析不同物体重心位置的差异。

七、案例分析1. 教师提供一些实际案例,如运动员比赛时的动作、建筑物的稳定性等,让学生分析其中的重力与重心原理。

2. 学生分组讨论案例,分析案例中重力与重心的作用和重要性。

八、拓展与应用1. 教师引导学生思考重力与重心的应用领域,如物理学、工程学、体育等。

2. 学生进行小组讨论,分享各自的想法和观点。

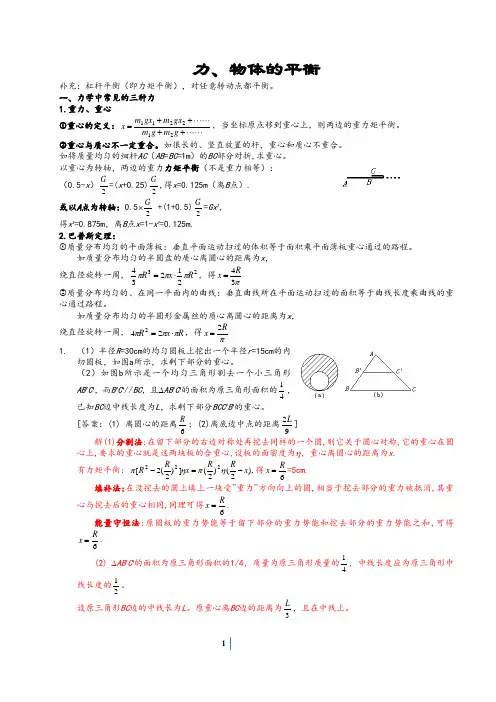

力、物体的平衡补充:杠杆平衡(即力矩平衡),对任意转动点都平衡。

一、力学中常见的三种力 1.重力、重心①重心的定义:++++=g m g m gx m gx m x 212211,当坐标原点移到重心上,则两边的重力矩平衡。

②重心与质心不一定重合。

如很长的、竖直放置的杆,重心和质心不重合。

如将质量均匀的细杆AC (AB =BC =1m )的BC 部分对折,求重心。

以重心为转轴,两边的重力力矩平衡(不是重力相等):(0.5-x )2G =(x +0.25)2G ,得x =0.125m (离B 点). 或以A 点为转轴:0.5⨯2G +(1+0.5)2G =Gx ', 得x '=0.875m ,离B 点x =1-x '=0.125m.2.巴普斯定理:①质量分布均匀的平面薄板:垂直平面运动扫过的体积等于面积乘平面薄板重心通过的路程。

如质量分布均匀的半圆盘的质心离圆心的距离为x ,绕直径旋转一周,2321234R x R πππ⋅=,得π34R x = ②质量分布均匀的、在同一平面内的曲线:垂直曲线所在平面运动扫过的面积等于曲线长度乘曲线的重心通过路程。

如质量分布均匀的半圆形金属丝的质心离圆心的距离为x ,绕直径旋转一周,R x R πππ⋅=242,得πR x 2= 1. (1)半径R =30cm 的均匀圆板上挖出一个半径r =15cm 的内切圆板,如图a 所示,求剩下部分的重心。

(2)如图b 所示是一个均匀三角形割去一个小三角形AB 'C ',而B 'C '//BC ,且∆AB 'C '的面积为原三角形面积的41,已知BC 边中线长度为L ,求剩下部分BCC 'B '的重心。

[答案:(1) 离圆心的距离6R ;(2)离底边中点的距离92L ] 解(1)分割法:在留下部分的右边对称处再挖去同样的一个圆,则它关于圆心对称,它的重心在圆心上,要求的重心就是这两块板的合重心,设板的面密度为η,重心离圆心的距离为x .有力矩平衡: ),2()2(])2(2[222x R R x R R -=-ηπηπ得6R x ==5cm. 填补法:在没挖去的圆上填上一块受”重力”方向向上的圆,相当于挖去部分的重力被抵消,其重心与挖去后的重心相同,同理可得6R x =. 能量守恒法:原圆板的重力势能等于留下部分的重力势能和挖去部分的重力势能之和,可得6R x =. (2) ∆AB 'C '的面积为原三角形面积的1/4,质量为原三角形质量的41,中线长度应为原三角形中线长度的21。

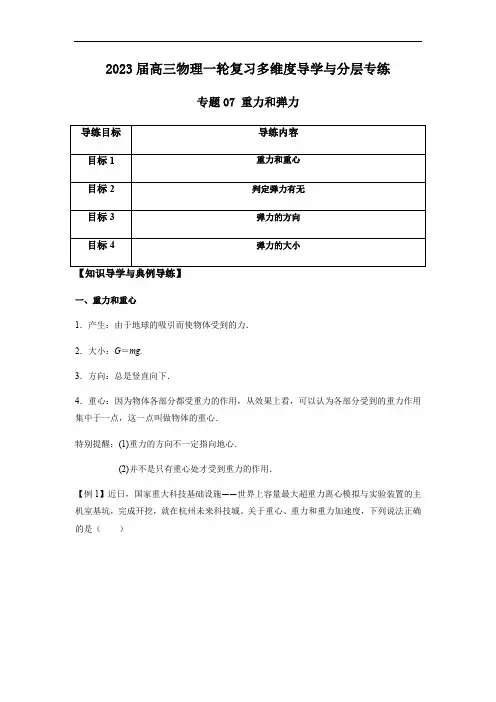

2023届高三物理一轮复习多维度导学与分层专练专题07 重力和弹力导练目标导练内容目标1重力和重心目标2判定弹力有无目标3弹力的方向目标4弹力的大小一、重力和重心1.产生:由于地球的吸引而使物体受到的力.2.大小:G=mg.3.方向:总是竖直向下.4.重心:因为物体各部分都受重力的作用,从效果上看,可以认为各部分受到的重力作用集中于一点,这一点叫做物体的重心.特别提醒:(1)重力的方向不一定指向地心.(2)并不是只有重心处才受到重力的作用.【例1】近日,国家重大科技基础设施——世界上容量最大超重力离心模拟与实验装置的主机室基坑,完成开挖,就在杭州未来科技城。

关于重心、重力和重力加速度,下列说法正确的是()A.物体的重心一定与它的几何中心重合,重心都在物体内,不可能在物体外B.一绳子将物体悬挂起来处于静止状态时,物体的重心在绳子的延长线上C.地球表面的自由落体加速度随纬度的增大而增大D.物体所受重力的施力物体是地球,方向总是垂直地面向下【答案】BC【详解】A.质量分布均匀、形状规则的物体,它的重心才与它的几何中心重合,所以物体的重心不一定在物体的几何中心上,也不一定在物体上,A错误;B.用悬挂法找物体重心时,物体所受重力与悬绳拉力是一对平衡力,它们大小相等、方向相反,因此重心一定在悬绳的延长线上,B正确;C.地球表面的自由落体加速度随纬度的增大而增大,C正确;D.物体所受重力的方向总是竖直向下,D错误。

故选BC。

二、判定弹力有无1.条件法:根据弹力产生的两个条件——接触和发生弹性形变直接判断。

2.假设法:假设两个物体间弹力不存在,看物体能否保持原有的状态。

若运动状态不变,则此处不存在弹力;若运动状态改变,则此处一定有弹力。

3.状态法:根据物体的运动状态,由平衡条件或牛顿第二定律进行判断。

【例2】下列对图中弹力的判断说法正确的是()A.图甲中,小球随车厢一起向右匀速直线运动,车厢左壁对小球有弹力B.图乙中,小球被轻绳斜拉着静止在光滑的斜面上,斜面对小球有弹力C.图丙中,小球被a、b两轻绳悬挂着处于静止,其中a绳竖直,b绳对小球有弹力D.图丁中,两相同球各自被长度一样的竖直轻绳拉住而静止,则两球间有弹力【答案】B【详解】A.假设车厢左壁对小球有弹力,则小球不能随车厢一起向右匀速直线运动,故小球受到重力和车底板对小球的支持力,车厢左壁对小球无弹力,故A错误;B.假设斜面对小球没有弹力,小球将在细线拉力和重力作用下处于竖直状态,故斜面对小球有弹力,故B正确;C.假设b绳对小球有弹力,则小球在水平方向合力不为零,小球无法处于静止,故b绳对小球无弹力,故C错误;D.假设两球间有弹力,则细线不可能处于竖直状态,故两球间无弹力,故D错误。

高中物理必修一31重力与重心优质教案一、教学内容本节课选自高中物理必修一第三章第一节,主题为“重力与重心”。

主要内容包括:重力的概念、重心的定义、物体重心的计算与判定、质量分布均匀物体重心的确定、影响重心位置的因素等。

二、教学目标1. 理解重力的概念,掌握重心的定义;2. 学会计算与判定物体重心的方法,能分析质量分布均匀物体重心的位置;3. 了解影响重心位置的因素,培养实际应用能力。

三、教学难点与重点教学难点:物体重心的计算与判定,影响重心位置的因素。

教学重点:重力的概念,重心的定义,质量分布均匀物体重心的确定。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、演示用物体(如圆环、方形板等)、细线、测力计。

学具:纸张、剪刀、直尺、圆规、铅笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示一些生活中的实例,如跳水运动员的翻转、飞机的飞行等,引导学生思考这些现象与物体受力、受力点的关系。

2. 知识讲解:(1)重力的概念:引导学生回顾之前学过的力的概念,引出重力的定义,强调重力是地球对物体的吸引力。

(2)重心的定义:介绍重心的概念,通过演示用物体(如圆环、方形板等)说明重心与物体形状、质量分布的关系。

(3)物体重心的计算与判定:讲解质量分布均匀物体重心的确定方法,举例说明如何计算与判定物体重心。

3. 例题讲解:结合教材例题,讲解计算与判定物体重心的具体步骤,引导学生学会分析问题、解决问题。

4. 随堂练习:让学生动手实践,如用纸张折叠成不同的形状,观察重心的位置,并用直尺、圆规等工具进行测量。

六、板书设计1. 重力的概念2. 重心的定义3. 物体重心的计算与判定4. 影响重心位置的因素七、作业设计1. 作业题目:(1)解释重力和重心的概念;2. 答案:(1)重力:地球对物体的吸引力;重心:物体质量分布的平均位置。

(2)①重心位于直棒的中点;②重心位于圆板中心。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对重力和重心的概念理解程度,以及计算与判定物体重心的掌握情况。

北京四中编稿:朱中串责编:李三山重力与重心【学习目标】1、掌握力的概念,会用力的图示和示意图来描述力。

2、知道重力是由于物体受地球的吸引而产生的。

3、知道重力的大小和方向。

会用公式G=mg(g=9.8N/kg)计算重力。

4、知道用悬绳挂着的静止物体、用静止的水平支持物支持的物体,对竖直悬绳的力或对水平支持物的压力,大小等于物体受的重力。

5、知道重心的概念以及均匀物体重心的位置。

【学习重点】1、力的概念和力的描述。

2、重力的大小和方向。

【学习难点】1、重心概念的理解。

2、重心不一定在物体上的理解。

【知识精讲】一、力的概念1、力:力是物体间的相互作用(1)力的物质性“力是物体间的相互作用”,它反映了任何一个力必定和两个物体发生联系,力不能脱离物体而单独存在,力一出现必牵涉到两个物体,一个是施力物体,一个是受力物体。

力的物质性要求我们在认识一个力时,首先要搞清该力的施力物体和受力物体,没有施力物体(或受力物体)的力是不存在的。

(2)力的相互性俗话说:“一个巴掌拍不响”,可见一个力一定联系着两个物体,其中一个物体为施力物体,另一个物体为受力物体,同时二者是相互的。

“相互”的含义就是说甲物体对乙物体产生作用的同时,乙物体也同时对甲物体产生作用。

我们在一个物体上画上几个力,这几个力是表示这个物体受的力,因此它是受力物体。

虽然没有画出施物体,但施力物体是一定存在的。

2、力的作用效果力的作用总要产生一定的效果,效果有下列两个方面:(1)改变物体的运动状态:包括改变速度的大小、改变速度的方向、同时改变速度的大小和方向。

(2)使物体发生形变:包括改变物体的形状、改变物体的体积。

3、力的三要素:大小、方向、作用点力的大小可用弹簧秤测量,力单位是“牛顿”,简称“牛”,符号“N”;力的方向是物体间相互作用的方向。

力的作用线是沿力的方向的直线。

4、力是矢量矢量:既有大小又有方向的量。

标量:只有大小没有方向的量。

力的效果决定于它的大小、方向和作用点(三要素)。

重力与重心物理教案一、教学目标:1. 让学生了解重力的概念,掌握重力的计算公式。

2. 使学生理解重心的概念,能够找出物体的重心位置。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学内容:1. 重力的概念及其计算公式。

2. 重心的概念及其确定方法。

3. 物体重心的实际应用。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:重力的概念,重心的概念,物体重心的确定方法。

2. 教学难点:重心的位置如何确定,如何运用物理知识解决实际问题。

四、教学方法:1. 采用讲授法讲解重力和重心的概念及计算公式。

2. 采用演示法展示物体重心的确定方法。

3. 采用案例分析法分析重力与重心的实际应用。

五、教学过程:1. 导入新课:通过提问方式引导学生回顾力学基础知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解重力的概念及其计算公式,让学生掌握重力的基本知识。

3. 讲解重心的概念及其确定方法,让学生能够找出物体的重心位置。

4. 分析重力与重心的实际应用,让学生学会运用物理知识解决实际问题。

5. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调重力和重心的关键知识点。

6. 布置作业:设计相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课堂讲解:观察学生对重力和重心的概念、计算公式和应用的理解程度。

2. 课堂练习:通过布置相关的练习题,评估学生对重力和重心的掌握情况。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,了解他们能否运用所学知识解决实际问题。

七、教学资源:1. 教材:提供关于重力和重心的基础知识。

2. 教具:使用悬挂物体和称重仪器,帮助学生直观地理解重力和重心的概念。

3. 网络资源:提供相关的在线学习材料和视频,帮助学生深入了解重力和重心的应用。

八、教学拓展:1. 探讨地球引力对物体运动的影响,引出万有引力的概念。

2. 研究物体重心的变化规律,如物体形状和质量分布的变化对重心位置的影响。

3. 引入物理学在工程和科技领域的应用,如飞机设计中的重心控制。

九、教学反思:在课后,对教学过程进行反思,评估学生对重力和重心的掌握情况,思考如何改进教学方法,以提高教学效果。

学习目标核心素养形成脉络1.知道力是物体间的相互作用,会用力的图示和示意图来描述力.2 .知道重力的大小、方向和测量方法. fj辛帥陈T鷲器〕助林岂3.理解重心的概念及知道物体重心的位置的影响 --------- J因素•基础梳理、力的描述1.力的定义:物体与物体之间的相互作用.2 .力的作用效果:使物体的形状或运动状态发生变化.3. 力的单位:力的单位是牛顿,简称牛,符号N.4. 力的矢量性:力是矢量,既有大小又有方 _5. 力的图示:可以用一条带箭头的线段表示力.线段的长短表示力的大小,箭头的指向表示力的方向,箭头(或箭尾)所在的位置表示力的作用点,线段所在的直线叫做力的作用线.二、重力及其测量1 .重力:由于地球吸引而使物体受到的力.2 .测量:重力的大小可以用弹簧测力计测岀,测量时物体必须保持静止,这样物体对测力计的拉力才等于物体受到的重力,体检时常用磅秤来测量体重.3. 大小:可用公式G = mg计算得出,式中g是比例系数,g= 9.8_N/kg .4. 方向:总是竖直向下.三、物体的重心1.重心:物体的各部分都受重力作用,从效果上看可认为各部分所受到的重力作用集中于一点,这一点称为物体的重心.2 .决定物体重心位置的因素(1) 物体的形状;(2) 物体的质量分布.3.物体重心与稳定的关系:重心越高,物体的稳定性越差;重心越低,物体的稳定性越好.A思维辨析(1) 只有接触的物体间才会有力的作用. ()(2) 只要两个力的大小、方向相同,这两个力的作用效果就相同. ()(3) 要想描述清楚一个力需要指明力的大小、方向和作用点. ()(4) 重力是由于地球的吸引而产生的,但它的方向不一定指向地心. ()⑸质量大的物体受到的重力一定比质量小的物体受到的重力大. ()提示:⑴X (2) X (3) V (4) V (5) XB基础理解(1) 观察下列图片,分析力的作用产生什么效果?①图中撑杆跳运动员的作用力使撑杆弯曲.②图中运动员踢球的力使足球改变了运动方向.(2) 图甲所示,苹果落向地面;图乙所示,建筑上应用重垂线检测墙壁是否竖直.①为什么树上的苹果总要落向地面?②为什么使用重垂线能检测墙壁是否竖直?提示:(1)①力可以使物体发生形变.②力可以使物体的运动状态发生改变.(2)①苹果受重力作用.②因重力的方向是竖直向下的.探究1 力和力的图示[学生用书P47]图中的甲、乙描述的是某小朋友拉车的情景.(1)哪幅图对力的表示更准确? ⑵两幅图表示力的方法有何不同?[要点提示](1)甲图性质 理解物质性力是物体对物体的作用,脱离物体而独立存在的力是不存在的,一个力 一定同时具有受力物体和施力物体 相互性物体之间力的作用是相互的,只要一个物体对另一个物体施加了力的作 用,另一个物体也一定会对这个物体施加力的作用 矢量性力是矢量,不仅有大小,而且有方向 2•力的作用效果(1)力的作用效果”蠶物怵的运动卜丽的槪变化] 阿种作L,用菠桑厂 L [便物休发生形变H 改变物休的形狀或摊积「⑵影响力的作用效果的三要素:力的大小、方向和作用点.3.力的图示与力的示意图的比较作图步骤力的图示 力的示意图 选标度选定标度(用某一长度的线段表示一定大小的力) —―一 (2)甲图是力的图示,用一条带箭头的线段表示力,用线段的长度描述力的大小,箭头表 示力的方向,箭尾所在位置表示力的作用点;乙图是力的示意图 ,它只描述力的方向和作用点,不能描述力的大小. 1.力的三个性质【核心深化】画线段从作用点开始沿力的方向画一线段,根据选定的标度和力的大小按比例确定线段长度从作用点开始沿力的方向画一适当长度的线段标方向在线段的末端标出前头,表示力的方向在线段的末端标出前头,表示力的方向U-'Is,1 - 以后除有特别说明外一般画力的示意图而不画力的图示.□关键能力1对力的理解込」(多选)(2019枣庄高一月考)2018年8月24 日,邹市明获得殊荣一一“最多奥林匹克运动会男子拳击次特轻量级金牌获得者”吉尼斯世界纪录称号(邹市明曾获得2届奥运会拳击冠军、3届拳击世锦赛冠军、WBO蝇量级拳王),下列说法中正确的是()A •邹市明在拳击比赛时,给对手一记重拳KO”获胜,说明邹市明对对手施加了力,而对手未对邹市明施加力B •邹市明对对手施加了力,施力物体是邹市明C.邹市明一记重拳,对手感觉到痛而邹市明未感觉到痛,说明力的作用不是相互的D •邹市明给对手一记重拳,对手是受力物体,同时也是施力物体[解析]邹市明一记重拳KO”对手,邹市明对对手施力的同时,对手对邹市明也施加了力,选项A错误,B、D正确;邹市明打对手一拳,对手感觉到痛而邹市明未感觉到痛,说明身体不同部位耐受能力不同,而不能说明力的作用不是相互的,选项C错误.[答案]BD口关键能力2力的描述区° 在图甲中木箱P点,用与水平方向成30°角斜向右上方的150 N的力拉木箱;在图乙中木块的Q点,用与竖直方向成60。

高一物理必修一重力与重心教案设计下面是作者给大家带来的高一物理必修一重力与重心教案设计(共含16篇),以供大家参考,我们一起来看看吧!篇1:高一物理必修一重力与重心教案设计知识与技能:1.会用力的图示和示意图来描述力2.知道重力的大小和方向,理解生活中测量重力的方法3.知道重心的概念及均匀物体重心的位置4.会用简单器材探究不规则物体的重心位置5.知道重心与稳度的关系6.运用重力,重心解决实际问题过程与方法用简单器材探究不规则物体的重心位置情感态度与价值观体验各种力现象的奇妙保持对力现象的探索热情,体会重力在生活、生产中的应用。

高一学生的思维具有单一性,定势性,并从感性认识向理性认识的转变,由于力的概念比较抽象,在初中已经学习了力的示意图,进一步扩展重力与重心。

本节的重点是力的图示,重力的三要素(大小、方向、作用点);重心与稳度;教学的难点是重心与稳度。

说教法物理教学重在启发思维,教会方法。

学生对力的示意图和重力已有自己的认识,可以作为教学的起点。

让学生在教师的指导下,学习力的图示的描述方法,并通过复习力的三要素来引导学生学习重力的三要素,并通过实验探究均匀、规则物体的重心位置,再进一步联系生活,理解重心与稳度;使学生全面的理解教材,把握重、难点;因此,本节课综合运用直观讲授法、实验探究法并结合多媒体手段。

在教学中,加强师生双向活动,合理提问、评价,引导学生主动探索新知识。

说学法学生是课堂教学的主体,现代教育以“学生为中心”,更加重视在教学过程中对学生的学法指导,引导学生主动探索新知识。

本节课教学过程中,在初中的基础上,复习力的示意图和力的三要素,来引导学生学习力的图示和重力的三要素,再扩展到重心与稳度,强调学生学会画力的图示,引导学生积极探究不规则物体的重心。

巧用提问、评价激活学生的积极性,调动起课堂气氛,让学生在在轻松、自主、讨论的学习环境下完成学习任务。

说教学过程从以上分析,教学中掌握知识为中心,培养能力为方向;紧抓重点突破难点。

重力和重心的关系

重力是指物体受到地球引力的作用力,而重心是指物体的重力作用点,重力和重心有着密切的关系。

在一个物体中,重力的大小始终不变,而重心的位置则取决于物体的形状、密度和分布方式。

当物体的形状是对称的时候,重心通常位于物体的中心位置;而当物体的形状不对称或密度分布不均匀时,重心可能会偏移。

重心的位置对物体的运动和稳定性有着重要的影响。

例如,在平衡点处悬挂一个物体,如果将物体稍微移动一下,重心就会偏离平衡点,物体就会开始摆动。

同样地,在设计建筑物或机器时,需要考虑到重心的位置,以确保其稳定性和安全性。

总之,重力和重心是密不可分的,它们的关系直接影响着物体的运动和稳定性。

- 1 -。