摩擦磨损与润滑1

- 格式:doc

- 大小:16.99 MB

- 文档页数:21

摩擦、磨损和润滑

§1 摩擦

在一定的压力下,表面间摩擦阻力的大小与两表面间的摩擦状态有密切关系,不同摩擦状态下,产生摩擦的物理机理是不同的。

一、摩擦状态

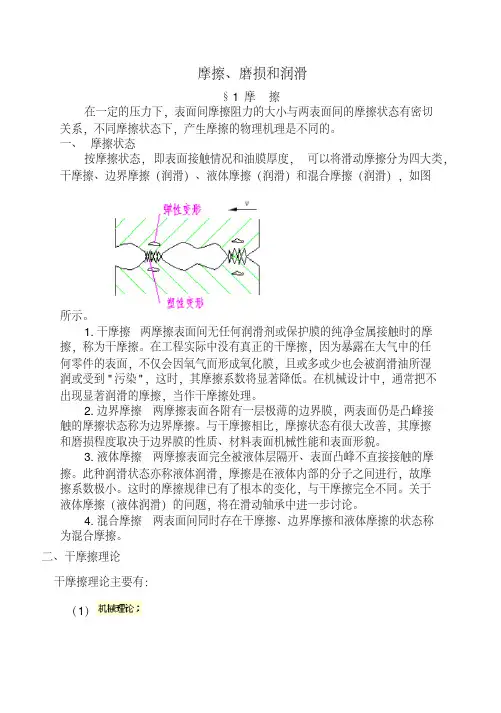

按摩擦状态,即表面接触情况和油膜厚度,可以将滑动摩擦分为四大类,干摩擦、边界摩擦(润滑)、液体摩擦(润滑)和混合摩擦(润滑),如图

所示。

1.干摩擦两摩擦表面间无任何润滑剂或保护膜的纯净金属接触时的摩

擦,称为干摩擦。

在工程实际中没有真正的干摩擦,因为暴露在大气中的任何零件的表面,不仅会因氧气而形成氧化膜,且或多或少也会被润滑油所湿润或受到"污染",这时,其摩擦系数将显著降低。

在机械设计中,通常把不出现显著润滑的摩擦,当作干摩擦处理。

2.边界摩擦两摩擦表面各附有一层极薄的边界膜,两表面仍是凸峰接

触的摩擦状态称为边界摩擦。

与干摩擦相比,摩擦状态有很大改善,其摩擦和磨损程度取决于边界膜的性质、材料表面机械性能和表面形貌。

3.液体摩擦两摩擦表面完全被液体层隔开、表面凸峰不直接接触的摩

擦。

此种润滑状态亦称液体润滑,摩擦是在液体内部的分子之间进行,故摩擦系数极小。

这时的摩擦规律已有了根本的变化,与干摩擦完全不同。

关于液体摩擦(液体润滑)的问题,将在滑动轴承中进一步讨论。

4.混合摩擦两表面间同时存在干摩擦、边界摩擦和液体摩擦的状态称

为混合摩擦。

二、干摩擦理论

干摩擦理论主要有:

(1)。

摩擦、磨损和润滑§1 摩擦在一定的压力下,表面间摩擦阻力的大小与两表面间的摩擦状态有密切关系,不同摩擦状态下,产生摩擦的物理机理是不同的。

一、摩擦状态按摩擦状态,即表面接触情况和油膜厚度,可以将滑动摩擦分为四大类,干摩擦、边界摩擦(润滑)、液体摩擦(润滑)和混合摩擦(润滑),如图所示。

1.干摩擦两摩擦表面间无任何润滑剂或保护膜的纯净金属接触时的摩擦,称为干摩擦。

在工程实际中没有真正的干摩擦,因为暴露在大气中的任何零件的表面,不仅会因氧气而形成氧化膜,且或多或少也会被润滑油所湿润或受到"污染",这时,其摩擦系数将显著降低。

在机械设计中,通常把不出现显著润滑的摩擦,当作干摩擦处理。

2.边界摩擦两摩擦表面各附有一层极薄的边界膜,两表面仍是凸峰接触的摩擦状态称为边界摩擦。

与干摩擦相比,摩擦状态有很大改善,其摩擦和磨损程度取决于边界膜的性质、材料表面机械性能和表面形貌。

3.液体摩擦两摩擦表面完全被液体层隔开、表面凸峰不直接接触的摩擦。

此种润滑状态亦称液体润滑,摩擦是在液体内部的分子之间进行,故摩擦系数极小。

这时的摩擦规律已有了根本的变化,与干摩擦完全不同。

关于液体摩擦(液体润滑)的问题,将在滑动轴承中进一步讨论。

4.混合摩擦两表面间同时存在干摩擦、边界摩擦和液体摩擦的状态称为混合摩擦。

二、干摩擦理论干摩擦理论主要有:(1)机械理论认为摩擦力是两表面凸峰的机械啮合力的总和,因而可解释为什么表面愈粗糙,摩擦力愈大;(2)和表面分子相互吸引分子-机械理论认为摩擦力是由表面凸峰间的机械啮合力F1两部分组成,因而这一理论可解释为什么当接触表面光滑时,摩擦力也会力F2很大。

但上述两种理论不能解释能量是如何被消耗的;(3)粘着理论;(4)能量理论等。

a) 结点b) 界面剪切c) 软金属剪切a) 结点b) 界面剪切c) 软金属剪切大量的试验表明,工程表面的实际接触面积约为名义接触面积的10-2~10-3,这样接触区压力很高,使材料发生塑性变形,表面污染膜遭到破坏,从而使基体金属发生粘着现象,形成冷焊结点(如图a 所示)。

摩擦学中的磨损和润滑研究一、引言摩擦学是研究摩擦、磨损和润滑等问题的一门重要学科,其涉及到材料学、力学、化学、电子学等多个学科领域。

磨损和润滑是摩擦学研究的关键问题,其研究对于提高机械设备的使用寿命、降低能源消耗、提高生产效率等方面具有重要意义。

本文将重点阐述摩擦学中磨损和润滑的研究现状及未来发展方向。

二、磨损与磨损机理磨损是指摩擦双体之间的材料表面损伤和材料的松散、脱落等现象,它会对机械设备的寿命和性能产生严重影响。

磨损机理包括磨粒磨损、微动磨损、疲劳磨损等。

其中磨粒磨损主要是由于磨粒在摩擦过程中撞击表面而造成的局部磨损。

微动磨损是由微观结构上的相对位移和相互接触引起的。

疲劳磨损是由于表面应力加载和循环变化引起的。

三、润滑与润滑机理润滑是指在两个表面之间形成液体或膜层,降低摩擦系数和磨损的现象。

润滑机理主要分为液体润滑、固体润滑和气体润滑。

液体润滑是指在两个表面之间形成液体膜层,减少表面间的接触和摩擦;固体润滑是指添加固体润滑剂,形成在表面上的保护膜层,减少表面间的接触及摩擦;气体润滑是指利用高压气体形成气体薄层,以减少表面间接触,减轻摩擦力和磨损。

四、研究现状1. 磨损研究在磨损方面,目前的研究主要集中在材料的选择和改性上,包括表面改性、材料合成和涂层技术。

表面改性的方法包括化学改性、物理改性和机械改性等。

化学改性主要是通过表面处理等方法,改变材料表面化学性质以提高耐磨性和耐腐蚀性能。

物理改性是利用离子注入、电子束强化等方法改变材料的物理性能;机械改性主要是通过表面处理、高温等方式增强材料的硬度和韧性。

2. 润滑研究在润滑方面,目前的研究主要集中在润滑剂的开发和润滑机理的研究上。

润滑剂的研究主要包括传统的润滑油和润滑脂的改进,以及新型的润滑剂的研究和应用。

润滑机理的研究主要是将摩擦、粘度、黏度、液态密度等多个参数综合考虑,构建一个更为科学合理的润滑理论体系。

五、未来发展方向未来的磨损和润滑研究将更加注重材料的基础性能和提高材料防磨损和润滑性能。

摩擦磨损润滑之间的关系《摩擦、磨损与润滑的奇妙关系》嘿,朋友们!咱今天来聊聊摩擦、磨损和润滑这三个家伙的事儿。

你看啊,摩擦这玩意儿,就像生活中的小麻烦,无处不在。

你走路的时候,鞋底和地面有摩擦;你拿东西的时候,手和物体有摩擦。

有时候这摩擦还挺让人头疼的,就像你着急赶路,可脚却被地面拖住了似的。

而磨损呢,那就是摩擦带来的后果呀。

就好比你总穿一双鞋去爬山,时间长了,鞋底不就变薄了嘛,这就是磨损啦。

东西用久了会坏,机器零件运转久了也会出毛病,都是磨损在搞鬼。

这时候润滑就闪亮登场啦!润滑就像是摩擦和磨损的克星。

想象一下,要是你在那鞋底和地面之间涂点油,是不是走起来就顺畅多啦?润滑就是这样,能让那些相互摩擦的东西变得和和气气,减少磨损。

我记得有一次,家里的门开关的时候总是嘎吱嘎吱响,特别烦人。

后来我爸找了点润滑油,往门轴那里一抹,嘿,立马就安静了,开关门也轻松多了。

这就是润滑的神奇之处呀。

在很多机器里,润滑也是至关重要的。

没有良好的润滑,那些零件很快就会被磨损得不行,机器也就没法正常工作啦。

就好像人没有了润滑油,骨头之间干磨,那还不得疼死呀。

摩擦、磨损和润滑,它们就像三个小伙伴,有时候会闹点别扭,但只要润滑这个和事佬在,就能让它们和谐相处。

咱生活中也是一样啊,遇到些小摩擦别着急上火,想想办法润滑一下,也许事情就变得顺利多啦。

比如说和别人意见不合的时候,咱就心平气和地沟通,这就相当于给关系上了点润滑油。

总之呢,摩擦磨损润滑这三者的关系可太紧密啦。

我们要认识到它们的存在,利用好润滑这个好帮手,让我们的生活和工作都能更加顺畅,减少那些不必要的麻烦和损耗。

让我们与摩擦和谐共处,用润滑让生活更美好!。

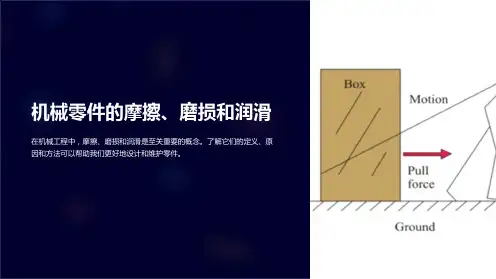

机械设计中的摩擦磨损和润滑摩擦磨损和润滑是机械设计中的重要方面,这两个因素对机械设备的性能和寿命有着重要影响。

本文将探讨摩擦磨损和润滑在机械设计中的作用和常见应用。

一、摩擦磨损的概念和分类摩擦磨损是指两个物体之间相对运动时由于接触表面之间的摩擦而引起的材料的消耗和表面损伤现象。

摩擦磨损可以分为磨损、疲劳磨损和腐蚀磨损三种类型。

1. 磨损:磨损是两个物体之间的相对运动导致因摩擦产生的材料表面的剥落,导致机械件的尺寸变化和表面的形貌改变。

2. 疲劳磨损:疲劳磨损是指由于周期性或反复相对运动引起的机械件表面的微裂纹,最终导致疲劳断裂。

3. 腐蚀磨损:腐蚀磨损是在润滑条件不良的情况下,湿润介质中的化学腐蚀作用导致的磨损。

二、机械设计中的摩擦磨损控制方法为了减少机械设备的摩擦磨损,降低机械件的磨损速率,保证设备的正常工作和寿命,需要使用合适的摩擦磨损控制方法。

1. 表面处理:通过表面处理,如材料表面的加工硬化、表面喷涂、镀层和涂层等,可以增加机械件的硬度和降低磨损。

2. 润滑:润滑是减少摩擦磨损的有效方法,通过在接触面上形成润滑膜,可以降低摩擦系数和磨损率。

常见的润滑方式有干润滑、液体润滑和混合润滑等。

3. 选用合适材料:在设计中选择抗磨材料,如高硬度材料、耐磨合金材料等,可以有效减少磨损。

三、润滑在机械设计中的应用润滑在机械设计中起着至关重要的作用,它可以降低机械设备的能量损耗和磨损,提高机械传动效率和使用寿命。

1. 润滑油:润滑油是机械润滑的一种常用方式,润滑油能够在机械件接触面形成润滑膜,降低表面之间的摩擦和磨损。

根据使用条件和要求的不同,可选用润滑油、润滑脂和固体润滑剂等。

2. 润滑系统:润滑系统是机械设计中常见的应用之一,它可以在机械运行过程中持续提供润滑油或润滑脂,并保持一定的油膜厚度,减少磨损,并实时监测润滑状态。

3. 润滑剂选择:在机械设计中,润滑剂的选择十分关键。

根据使用条件和要求,需考虑润滑剂的温度范围、粘度、氧化安定性等特性,以确保润滑剂的良好性能。

摩擦、磨损与润滑摩擦―、概述相互接触的物体、在接触面间产生的租止物体相对运动的现象称为摩擦。

由于摩擦而产生的阻力,称为摩擦力。

我们可以观察在机械运动中产生的摩擦,同时存在摩擦力、摩擦热和磨损三个现象。

其中:摩擦力属于运动副的一种力学特征;摩擦热是能量转换的一种形式。

磨损是摩擦表面物质转移的一种形式。

在机械运动中,发生相对运动的零件或部件统称为运动副,如轴与轴承、齿轮啮合、平面导轨、蜗杆与蜞轮、链条与链轮、带传动等。

这些运动剃在相对运动的同时都会发生摩擦,因此我们也称这些运动副为摩擦副。

摩擦是自然界普遍存在的现象,对人们的生活和生产都有着重要的作用。

如人们利用摩擦振动使提琴、胡琴发音。

有了摩擦人们才能走路,汽车、火车才能行驶,等等。

某些机械利用摩擦力来传递动力和运动,如摩擦压力机、摩擦离合器、带传动等。

但是,摩擦力也有它有害的方面,它对某些机械运动副起不良作用,主要有以下几点。

(1)消耗大量的功,机械运动中克服摩擦面间的摩擦力所作的功称为无用功,它大约占总消耗功的三分之一,从而降低了机械效率。

(2)造成磨损由于摩擦表面的直接接触,零件表面产生严重磨损。

降低机械的运动精度,间隙变大,出现振动和噪声,不仅影响机械的正常运转,同时还缩短了机械的寿命。

据统计,大约有80%的损坏零件是由于磨损造成的。

⑶产生热量,机槭设备运行中用来克服摩擦力损失的那部分能量转换成热能的形式散发出来。

其中一部分散发到空气中,另一部分来不及散发就使机械零件温度升高,降低机械强度,甚至产生热变形、热疲劳、热磨损,导致破坏机件精度,影响机械正常运转。

特别是在要求运动灵敏度高的部位,如数控机床的导轨,丝杠螺母、測量仪器等,热变形更会影响机械的工作精度和寿命。

摩擦会导致磨损,最终将破坏机槭的正常运转,这是一个客观规律。

滚动摩擦两接触物体沿接触表面滚动时的摩擦称为滚动摩擦。

滚动摩擦时,其接触处常常表现为点与点(如球形滚动轴承)或线与线(如圆柱滚子轴承)的摩擦。

磨损与润滑基础知识(一)磨损与润滑基础知识工程学中,磨损与润滑是两个非常重要的概念。

它们是与能源转化、机器运转等直接相关的。

下面将分别从磨损和润滑两个角度介绍关于它们的基础知识。

一、磨损磨损是指两个物体接触部分相对运动所产生的材料损失。

在机器运转中,磨损会导致机器零件失效,影响效率和安全。

因此,对于磨损的了解和防范非常重要。

1. 磨损的类型根据磨损的形态和机制,可以分为以下三种类型:① 粘着磨损:两个物体间摩擦点处发生焊接,伴随着断裂和临近表面的材料剥落。

② 疲劳磨损:在受到循环负载的作用下,材料很容易发生延展、收缩等形变,最终导致裂纹和分层的产生。

③ 磨粒磨损:由于颗粒、砂谷等硬物颗粒间的摩擦和冲击,物体表面发生了材料剥落和凹坑的产生。

2. 磨损的控制磨损可以通过合理的设计、材料选择、润滑等方式控制。

① 合理设计:通过能够接受负荷分布的减速装置、减振挡板以及避免体积叠加等,降低机械元件的应力。

② 材料选择:优先选择磨损性能好的材料,如高硬度、高强度的耐蚀合金等。

③ 润滑:可通过涂油、通油、喷涂润滑剂等来减少磨损。

二、润滑润滑是指在两个物体间施加一定的松动剂,使得摩擦力减小,从而防止或减少磨损的过程。

常见的润滑剂有油、脂、水、灰等。

1. 润滑的分类润滑根据润滑剂的性质和润滑方式的不同,可以分为以下几类:① 干润滑:利用白石油、石墨、氧化锌等涂层,或者进行动态换向、作用面直接改变等方式进行润滑。

② 润的干润滑:使用压差把气体膜经过摩擦面和涂油的孔洞里,形成分子级别的润滑膜,即采用气体润滑。

③ 液滑润滑:利用液态润滑剂分泌到摩擦面上,并不断补充,形成稳态润滑。

④ 固液润滑:含有固体颗粒的流体润滑剂,则称为固液润滑。

2. 润滑的作用润滑在机械制造中有着不可替代的作用:① 降低磨损:润滑剂在摩擦面形成氢键库、隙缝等微观结构,降低了机械表面间接触的面积,减少了表面磨损。

② 减小摩擦力:润滑剂渗透到摩擦表面,改变其表面能和表面张力等物理性质,从而减小了机械表面间接触的摩擦力。

第2章摩擦磨损润滑1.摩擦摩擦磨损、润滑和密封失效是现代机械系统的主要失效原因。

➢干摩擦:两摩擦表面间直接接触不加入任何润滑剂的摩擦称为干摩擦。

➢边界摩擦:两表面加入润滑油后,在金属表面会形成一层边界膜(约为0.02μm)。

油膜较薄时,在载荷的作用下,边界膜互相接触,横向剪切力比较弱,这种摩擦状态称为边界摩擦。

➢液体摩擦:两摩擦表面间被一层具有一定压力、一定厚度、连续的流体润滑剂完全隔开,摩擦性质取决于液体内部分子间粘性阻力的摩擦,称为液体摩擦。

➢混合摩擦:摩擦副处于干摩擦、边界摩擦和液体摩擦的混合状态,称为混合摩擦。

磨损曲线度。

此外,润滑剂还能防锈、减振、密封、清除污物和传递动力等。

润滑剂:润滑油、润滑脂(1)润滑油的主要性能指标➢粘度:液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力阻止分子间的相对运动而产生的一种内摩擦力,称为液体的粘性。

分为动力粘度、运动粘度和相对粘度。

➢油性:反映在摩擦表面的吸附性能(边界润滑和粗糙表面尤其重要);➢闪点:润滑油蒸汽遇到火焰即能发出闪光的最低温度,是衡量润滑油易燃性的指标;➢凝点:冷却,由液体转变为不能流动的临界温度(低温启动性能);➢极压性:反映在金属表面生成化学反应膜的性能。

(2)润滑脂的主要性能指标➢针入度:在25℃恒温下,使重量为1.5N的标准锥体在5s内沉入润滑脂的深度(以0.1mm计)。

它标志着润滑脂内阻力的大小和流动性的强弱。

➢滴点:指润滑脂受热熔化后从标准测量杯的孔口滴下第一滴时的温度。

它标志着润滑脂耐高温的能力。

4.液体摩擦润滑根据两摩擦表面间形成压力油膜原理的不同,可将液体摩擦润滑分为液体动力润滑、弹性流体动力润滑和液体静压润滑。

5.摩擦学研究现状及发展趋势液体润滑理论;表面处理技术;纳米摩擦学;生物摩擦学;。

表面的三维形貌图微凸体微观粗糙度宏观粗糙度粗糙表面的二维图表面上的微小凸起部分称微凸体。

如经过抛光研磨等加工,粗糙度显示出各向同性。

Z i 粗糙表面示意图描述表面粗糙度,不是用其最大的波峰波谷之差。

国标(GB1031-83)规定了两种表面粗糙度的表示方法:中线平均值(A )和平均平方根值(均方根)(RMS )。

先取一中线(x 轴),把二维轮廓分成上下两半,并满足:中线上方的轮廓与中线所围的面积等于中线下方轮廓的面积。

令从中线到轮廓的高度为Zi 。

|具有相同CLA 值的不同形貌表示表面轮廓上各点相对于中线的算术平均偏差。

212]②平均平方根值(均方根)(RMS )表示表面轮廓上各点相对于中线的偏差值图中各不相同的形貌具有不同的表面粗糙度。

实际固体工程表面特征往往是以上述三种几何形状误差的组合形式出现的。

4.表面微凸体用触针式表面轮廓仪可直接测得表面的起伏不平。

不过因其高度方向的放大比例远大于平面方向的。

故所得图形并不能反映峰谷起伏的实际形状。

而用电子显微镜观测到的表面,因其各向放大比例相等而比较真实。

由电子显微镜观测到的图形可以看到,表面上的峰与谷实际上是比较平缓的,因此人们通常取微凸体为近似的半球状、锥状或柱状来进行几何因正态分布曲线高度Z i微凸体的高度分布曲线凡经过一般机械加工的表面,其微凸体高度的分布通常接近于正态分布(高斯分∞±正态分布曲线理论上应延伸到处。

的范围内已包括了99.5%的高度(σ为分布的标准差)。

根据固体物理的观点,结晶固体表面是晶体在两个方向延伸的缺陷成为面缺陷,也称为金属一般是多晶体,它是有许多晶粒组成,因而存在晶粒边界面。

晶界面就是一种面缺陷。

此外由两个不同相之间形成的相界面也是一种面表面结构缺陷模型立方晶系中几个可能滑移的晶面三、金属表面层的结构组成金属表面层一般由金属表面以上的外表层和金属表面以下的内表层组成。

外表层由各种表面膜所组成,在干摩擦的条件下,主要有大气中的水蒸气、油雾或油污染而附着在金属表面上所形成的污染膜(厚度约5nm)和吸附膜(厚度约0.5nm).与大气中的氧发生反应而形成的氧化膜(厚度约0.01-1μm);内表面层主要是在加工过程中形成的冷硬层和变形层。

是在表面加工时,由于表面分子层熔化和流动而形成的一种非结晶层或具有非常细的一层结晶组织(厚度约0.1μm)。

变形层是由于表面加工产生的弹性变形和塑性变形,以及局部高温使晶格扭曲变形而形成的一种加工硬化层界面是固、液、气三相中的两个物相之间相接触的交接部分。

它不是一个简单的几何平面,而是从某一物相过渡到另一物相的界面区或称界面相。

有一定的厚度(约几个分子厚);有与相邻的本体相完全不同的结构一般宏观界面有五种类型,由于气体与气体可以完全混合,因而在气体之间一般不存在稳定的界面。

按照作用距离或作用势能的大小,通常可将表面力划分为三类,即短程力、分子间引力和长程力。

作用距离一般相当于原子尺寸。

主要表现为形成表面化学键,即在固体表面的分子与被吸引的分子之间的相邻原子,由于产生电子转移或共用电子而结合在一起以形成稳定结构的一种结合方式。

离子晶体的结合力,没有方向性和饱和性。

其特点是在原子之间发生了电子转移。

原子晶体的结合力,具有方向性和饱和性。

共用电子对的方式结合成分子,是由两原子之间一对自旋相反的共有电子形成的。

金属晶体原子之间的结合通过共用电子云的方式而结合在一起。

没有饱和性和明显的方分子间引力这种表面力的作用距离一般有几个分子直径0.3-0.5μm。

微观粒子之间相邻原子相互作用的一种结合力,这种力的产生是由于粒子之间偶极距的相互当两个粒子相距很近,其相邻原子上的电子运动受到干扰,互相沿对方的总电场的作用力方向移动,从而使粒子外层的电子分布成为瞬时不对称,使正负电荷的重心不重合,此时粒子就显示出正负两极,即偶极。

出现偶极的粒子中,正负电荷重心间的距离与电荷的乘积即偶极距或永久偶极距,具有偶极距的分子称为极性分子或偶极子。

偶极距越大,分子的极性或电性越显著。

按照相互作用的偶极距的不同类型,这种表面力主要有三种,即静电力、诱导力和色散力,这三种力一般统称为范德华力。

此外也把氢键力看作是一种分子间引力。

3.长程力由于物质本体相分子的化学键已经饱和,而界相分子的化学键没有饱和,界面上的分子可以通过电子转移或共用电子对,与被吸附的分子)在固体表面,由于物理吸附而形成的薄膜称为物理吸附膜。

多层吸附膜。

吸附膜消失的现象称为解吸或脱吸。

在一般情况下,吸附都是放热过程,但物理吸附的吸附热较低,即吸附时放出的热量较少,因而温度稍一升高就会解吸。

吸附和解吸都是完全可逆的;而对于化学吸附,其吸附热较高,且具有一定的选择性,吸附和解吸是不完全可逆的。

4.2-42kJ/mol-低载、低温、低速42-420kJ/mol-中载、、中温、中速3.固-液界面的吸附特点(1)固-液界面上的吸附大多是指固体在溶液中的吸附,因而比固体吸附单一气体复杂很多。

溶液中至少包含两种组分:溶质和溶剂。

(2)溶质吸附量的大小和溶剂之间以及溶质与固体表面之间的相对亲和力的大小有关。

如果溶质和溶剂的亲和力大于溶质和固体表面之间的亲和力,则溶质的吸附量小。

所以,溶质在溶剂中的溶解度越低,就越容易吸附到固体表面。

(3)固体在溶液中的吸附热一般相当于溶解热,它比固-气界面产生化学吸附的热量要小。

二、润湿现象1. 润湿现象的分类润湿是固-液界面上发生的一种吸附现象,这种现象是机械润滑得以实现的基础。

根据润湿程度的不同,润湿有以下三种类型:(1)附着润湿液体与固体接触后,液-气界面和固-气界面转变为固-液界面。

(2)铺展润湿液滴在固体表面上完全铺展成为覆盖固体表面的一层薄膜,即由原来的固-气界面转变为固-液界面和液-气界面。

润湿程度的度量最直观的办法是测量其接触角。

以水平板上的液滴为例,当固、气、液三相接触达到平衡时,从三相接触点沿液气界面做切线,该切线与固-液界面形成的夹角,称为接触角。

通常认为接触角<90°时,液体可润湿固体;而90°时,则不能润湿固体。

在极端情况下,角=0°时,液体可完全润湿固体即铺展润湿;角=180°时,液体完全不能润湿固体。

润湿现象的实质及其影响因素润湿现象的实质表现为液体本身分子间引力(内聚力)与液体对固体表面分子间引力(粘附力)的综合作用。

若粘附力小于内聚力,液体就不可能完全润湿固体,而形成一定的接触角;当粘附力等于零时,液体完全不能润湿固体。

粘附力的大小愈接近内聚力,液体润湿固体的能力愈强,而接触角愈小;当粘附力等于内聚力时,液体可完全润湿固体,此时接触角为零。

润湿现象与液体和固体的性质密切相关。

例如:水与清洁的玻璃或者金属形成的接触角而水与石蜡则形成105-111°;又如水与炭形成41°,而苯与炭形成=0°。

能被水等一些极性液体润湿的物质称为亲水性物质,而不能被水等极性液体润湿,但能被苯等一1物理吸附膜2化学吸附膜3反应膜4稳定的化学反应膜金属之间的实际接触面积,也可用下式决定:金属间的实际接触面积与其承受的法向载荷成正比,而与其中较软金属的屈服强度或硬度成一般材料在塑性变形范围内的真实接触面积与载荷成正比,与表面的大小和形状无关。

赫兹接触是在弹性接触范围内分析理想光滑的球(柱、锥)在无润滑条件下的接触。

而实际上也并非全是弹性变形,在接触点处有塑性变N塑性流动压力分布赫兹分布赫兹接触和实际接触从图可知赫兹压力中心处的接触斑点比较密集,而在赫兹压力边远处接触分布比较稀疏。

说明固体表面接触只在传力的微凸体顶端发生塑性变形,离开这小小的塑性变形区变形σ0NN (a)(b )椭球与椭球接触时的接触面积(a)和压力分布max 23σπ==abNN 表面下的变形区对于大多数金属而言,都有以下关系:H ≈6τs ≈3σs HNN A b r ==σ因此材料发生塑性变形时的真实接触面积:1000。

由此可见,真实接触面积的大小只取决于载荷和材料的流动压力,而与表面粗糙度的关系不大,与宏观表面积也无关。

球和平面的弹性接触N的作πR δ理想的粗糙表面接触弹性变形范围内,具有等高度、等半径的微凸体表面,在承H N A r =的微凸体才能与之接触。

实际粗糙表面的接触还是在塑性变形范围,变形后所形成的真实接触面积A 都与之间呈简单的线性关系。

由此得到的结论:两个实际工程表面接触时,不论微凸有表面膜存在时的表面接触状况但是,表面膜的存在对于表面的粘着是很有影响的。

洁净表面的真实接触面积上金属分子的相互作用很强,很容易粘着。

而接触面间有表面膜存在时对摩擦磨损的影响都是很明显的。

表面膜的存在,对于真实接触面积的计算没有什么法向载荷作用下,固定接触的两个固体接触表面上的微凸体将发生变形,当其变形使两个表面上的分子十分接近,界面力发生作用时,微凸体与对应表面的接触区粘合成一体,这种界面效F A —使粘着键破坏和界面分开所需要的力;N —法向载荷。

)金属界面粘着理论-费尔轮特和史密斯当两个清洁金属表面接近到一定距离时,化学键将起作用,其吸引力随距离的减少而增加。

当距离减小到很小时,分子或原子间由于电金属粘着的主要作用力是两个清洁金属表面接触时的短程力,此力与两个表面的距离有关。