第1编---经济法总论

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:30

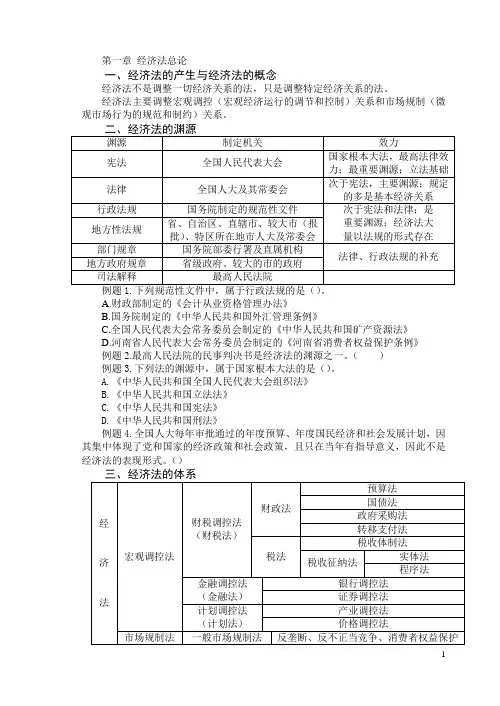

第一章经济法总论一、经济法的产生与经济法的概念经济法不是调整一切经济关系的法,只是调整特定经济关系的法。

经济法主要调整宏观调控(宏观经济运行的调节和控制)关系和市场规制(微观市场行为的规范和制约)关系。

A.财政部制定的《会计从业资格管理办法》B.国务院制定的《中华人民共和国外汇管理条例》C.全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国矿产资源法》D.河南省人民代表大会常务委员会制定的《河南省消费者权益保护条例》例题2.最高人民法院的民事判决书是经济法的渊源之一。

()例题3.下列法的渊源中,属于国家根本大法的是()。

A.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国立法法》C.《中华人民共和国宪法》D.《中华人民共和国刑法》例题4.全国人大每年审批通过的年度预算、年度国民经济和社会发展计划,因其集中体现了党和国家的经济政策和社会政策,且只在当年有指导意义,因此不是经济法的表现形式。

()例题6.《中华人民共和国企业所得税法》在经济法体系中属于()。

A.宏观调控法B.市场规制法C.金融调控法D.计划调控法例题7.下列各项中,不属于市场规制法的部门法是()。

A.反垄断法B.预算法C.反不正当竞争法D.消费者权益保护法四、经济法的主体1、经济法主体的界定(1)经济法主体包括国家机关(立法机关和执法机关)、各类企业(公司、个人独资企业、合伙企业、外商投资企业)或非营利组织(事业单位、社会团体)、个人(本国公民、外国人)等。

例题8.下列选项中,可以成为经济法主体的有()。

A.立法机关B.公司C.社会团体D.外国人例题9.下列各项中,可以成为经济法主体的有()。

A.政府B.各类企业C.非营利组织D.外国人(2)同一主体(因其参加不同法律关系)可以成为多个法律领域的主体:企业作为重要的市场主体,可以成为民商法上的民商事主体、行政法上的行政相对人、诉讼法上的诉讼主体;政府是行政法主体,也可以成为民法主体、诉讼法主体,还可以宏观调控主体或市场规制主体身份成为经济法主体。

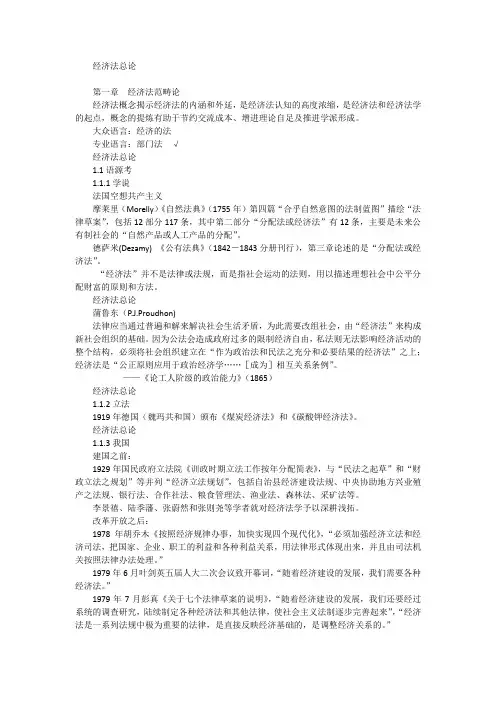

经济法总论第一章经济法范畴论经济法概念揭示经济法的内涵和外延,是经济法认知的高度浓缩,是经济法和经济法学的起点,概念的提炼有助于节约交流成本、增进理论自足及推进学派形成。

大众语言:经济的法专业语言:部门法√经济法总论1.1语源考1.1.1学说法国空想共产主义摩莱里(Morelly)《自然法典》(1755年)第四篇“合乎自然意图的法制蓝图”描绘“法律草案”,包括12部分117条,其中第二部分“分配法或经济法”有12条,主要是未来公有制社会的“自然产品或人工产品的分配”。

德萨米(Dezamy) 《公有法典》(1842-1843分册刊行),第三章论述的是“分配法或经济法”。

“经济法”并不是法律或法规,而是指社会运动的法则,用以描述理想社会中公平分配财富的原则和方法。

经济法总论蒲鲁东(P.J.Proudhon)法律应当通过普遍和解来解决社会生活矛盾,为此需要改组社会,由“经济法”来构成新社会组织的基础。

因为公法会造成政府过多的限制经济自由,私法则无法影响经济活动的整个结构,必须将社会组织建立在“作为政治法和民法之充分和必要结果的经济法”之上;经济法是“公正原则应用于政治经济学……[成为]相互关系条例”。

——《论工人阶级的政治能力》(1865)经济法总论1.1.2立法1919年德国(魏玛共和国)颁布《煤炭经济法》和《碳酸钾经济法》。

经济法总论1.1.3我国建国之前:1929年国民政府立法院《训政时期立法工作按年分配简表》,与“民法之起草”和“财政立法之规划”等并列“经济立法规划”,包括自治县经济建设法规、中央协助地方兴业殖产之法规、银行法、合作社法、粮食管理法、渔业法、森林法、采矿法等。

李景禧、陆季藩、张蔚然和张则尧等学者就对经济法学予以深耕浅拓。

改革开放之后:1978年胡乔木《按照经济规律办事,加快实现四个现代化》,“必须加强经济立法和经济司法,把国家、企业、职工的利益和各种利益关系,用法律形式体现出来,并且由司法机关按照法律办法处理。

第一章 经济法总论(奠定理论基础,指导实务操作)第一节 概述(认识经济法)一、法的基础知识(一)法的概念和特征1、什么是法汉字“法”至少有三层意思:第一,“法”有神明裁判疑难案件之意第二,“法”有祛除不法行为之意第三,“法”有公平之意关于“律” :《说文解字》解释为“均布也”。

“均布”是古代调音的一种工具,引申为调整人们行为的规范。

“法”强调“平”、“正”、“直”。

“律”强调“人人必须遵守”、“范天下之不一而归于一”。

清未民初,把“法”和“律”连用,“法”逐渐由“法律”一词所替代。

我国当代法律制度中“法”的含义:狭义的法或法律:仅指全国人大及其常委制定的规范性文件,即特定或具体意义上的法律。

广义的法或法律:指法的整体,指国家制定或认可并以国家强制力保证实施的行为规范的总称。

包括全国人大及其常委制定的法律、国务院及其部委制定的行政规章、地方人大地方人民政府制定的地方法规、规章等在内的一切规范性文件。

2、法的基本特征(重点)(1)法是一种行为规范,具有规范性和概括性。

法的规范性:是指法规定了人们在一定情况下可以做什么(授权性规范)、应当做什么(义务性规范),不能做什么(禁止性规范),从而为人们的行为提供了一个行为标准。

法的概括性:又叫法的定型性,是指法的调整对象时一般的或抽象的、某一类的人和事,它在同样的条件下可以反复适用。

(2)法是由国家制定或认可的行为规范,具有国家性和普遍性。

一个国家法律形成的两种方式:一种是制定法律,通过制定形式形成的法律被称为成文法、制定法;另一种是通过认可的方式形成法律,称为不成文法。

法律出自国家,具有国家性。

由于法律是国家制定或认可的,所以派生出°普遍性”特征,即法律在一国全部地域范围内对一切人和组织发生效力。

(3)法是由国家强制力保证实施的行为规范,具有强制性和程序性。

国家强制力是指国家的军队、警察、法庭、监狱等有组织的暴力。

国家强制力是法律与其他社会规范的重要区别。

经济法第一章总论一、经济法的产生(一)西方经济法的产生和发展1.自然经济时期诸法合一。

2.自由资本主义时期---政府的“0”控制亚当.斯密---看不见的手此时,诸法合一的局面不复存在,部门法的划分取得了很大的发展。

采用经济性而不是行政性的方式调整经济生活,确认自由竞争的秩序,保护市场主体的权利成为法律调整的核心。

3.垄断资本主义时期---市场失灵需要法律规制凯恩斯---政府干预经济论1890年美国国会通过的《谢尔曼反托拉斯法》,被认为是资本主义社会里的第一部国家干预经济的法律同时也被认为是现代意义上的经济法的产生的标志。

4.新经济自由主义------自由放任主义与政府干预主义有机地科学地结合为一体小结:1.经济上,资本主义的垄断和社会化大生产的高度发展。

2.政治上,国家政权即推动本国大企业的向外扩张,又要立法保护本国市场的正常经济生态,防止个别大企业对国计民生的操纵。

3.学术上,凯恩斯主义大行其道。

4.思想上,人们对于要求政府承担起管理社会经济的责任。

(二)我国经济发的产生和发展1.计划经济时期2.市场经济时期二、经济法的概念(一)经济法概念的提出1.经济法这个概念最早是由法国空想共产主义者摩莱里(Morelly)在其1755年所著《自然法典》一书中提出来的。

2.现代经济法概念的形成始于第一次世界大战前后的德国,当时德国颁布了一系列国家干预经济的法规,有的直接以经济法命名,如1919年颁布的《煤炭经济法》等。

这些法规有一个共同特征,即国家对社会经济的干预。

(二)我国经济法的概念1.学界对此有多重表达方式。

2.总结经济法是调整国家在经济管理和协调发展经济活动过程中所发生的经济关系的法律规范的总称。

(1)经济法的调整对象是国家对经济活动的协调和管理关系。

①市场主体关系市场监督关系③宏观调控关系(2)经济法是调整经济关系的法律规范的总称。

【补充】经济法的渊源---经济法的表现形式(一)宪法制定者:是全国人民代表大会制定和修改法律效力:具有最高法律效力(二)法律法律是由全国人民代表大会及其常委会制定的规范性文件,在地位和效力上仅次于宪法。

经济法练习题经济法学练习题第一编经济法总论第一章经济法的概念(一)填空1.“经济法”一词,最初是由空想共产主义著名代表人物提出来的。

2. 经济法一词传入中国的时间甚早。

在的一些法律文本、法学著作中已有对经济立法、经济法规的记述。

但对于经济法概念的认可和阐述,则是以后的事。

第五届全国人民代表大会的文件首先使用“经济法”一词,1980年教授首次在公开刊物上阐述经济法的含义,并于次年出版一书,从而启动了我国经济法的立法、经济法概念的研究和经济法学形成的进程。

3.在中赋予“经济法”一词以新的含义,首次将经济法概念与国家经济立法联系起来,将当时德国有关世界经济的各种法律法规,统称为“经济法”。

4.肯定经济法是个独立的法律部门的观点,初步形成于,至以后在法学界已主导地位,由于对经济法概念理解的不同,又分为、、等几种不同的观点。

5. 经济法所调整的经济规制关系,是在依法规制中形成的一种,具体包括和。

6. 经济法所调整的经济规制关系发生在市场主体之间。

市场主体主要包括与。

前者是指;后者是指在市场上从事的企业和个人。

7.经济法的最基本属性在于它体现了国家对国民经济的或。

8. 经济法以为根本特征。

(二)名词解释1.经济法2. 社会公共性3.国家协调论4. 政府干预论5. 国家调节论6. 《煤炭经济法》7. 莱特(三)辨析题1. 国家协调论与政府干预论(四)论述题1.试析我国市场经济体制下关于经济法概念的各种学说及主要内容。

2. 试析经济法的基本含义。

第二章经济法的产生和发展(一)填空1. 从开始,西方资本主义国家出于的需要,逐渐制定了一些专门规制的单行法规。

,随着的增多以及的逐渐明晰化,终于使经济法形成为一个独立的法律部门。

2. 由于经济体制的不同,经济法的发展出现了两种不同的模式:一种是以苏联为首的社会主义国家的。

另一种模式是资本主义国家的经济法,在它产生之初,体现了市场经济条件下国家对经济运行的干预。

从一战之后的经济法,到二战前的经济法,并历经数十年的演变,终于发展为当代的“认可和规范政府对经济适度干预,维护经济协调发展”的。

第一章经济法总论第一节经济法概述一、经济法的产生经济法是一个新兴的法律部门。

一般认为,现代意义的经济法是在市场经济从自由竞争阶段进入到垄断阶段以后才产生的。

如美国1890年通过的规范托拉斯行为的《谢尔曼法》、德国1896年通过的规范不正当竞争行为的《反不正当竞争法》等,都是经济法产生初期的重要立法。

此外,在第一次世界大战期间所产生的一些“战时统制法”,如德国1919年的《煤炭经济法》等,以及在1929年大萧条以后所产生的“危机对策法”,如美国1933年的《证券法》等,都体现了国家对市场经济活动的干预、协调,它们都是经济法领域的重要立法。

其实,相对于上述立法,“经济法”作为一个词语的出现要更早一些。

例如,法国空想社会主义者摩莱里(Morelly)和德萨米(Dezamy),就分别在其著作《自然法典》(1755年)和《公有法典》(1842年)中提及“经济法”的概念,他们都认为经济法是“分配法”;蒲鲁东也曾经在其著作中提到“经济法”的概念。

但他们所谈到的经济法与现代法学意义上的经济法还是有一定的差别的。

在德国、日本等大陆法系国家,对于经济法的研究较为深入;在美国、英国等英美法系国家,虽然一般不强调“经济法”之名,但也同样在财政、税收、金融、市场竞争等方面,存在着大量的“经济法规范”。

事实上,只要是搞现代市场经济的国家,就离不开宏观调控和市场规制,就需要由相关的经济法规范。

从这个意义上说,实质意义上的经济法规范在各国是普遍存在的。

在我国,随着改革开发事业的不断发展,经济法也逐步产生和发展起来,在国家经济、社会发展方面所起到的作用日益明显,受到了广泛重视。

目前,经济法已经成为我国法律体系中的一个独立的、重要的法律部门。

【例1-1】有人认为,经济法就是与经济有关的法,而与经济有关的法在古代社会就有,因此,经济法应当是很古老的。

【解析】上述观点是不正确的。

经济法是一个新兴的法律部门,并不是很古老的;经济法是19世纪末20世纪初随着市场经济进入到垄断阶段才产生的,并随着第一次世界大战和20世纪30年代的大危机而逐渐发展起来的。