城市道路工程设计规范--4、9章通行能力、非机动车

- 格式:pdf

- 大小:1007.27 KB

- 文档页数:15

各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部门:根据原国家城建总局(80)城发科字第207号文的要求,由北京市市政设计研究院主编的《城市道路设计规范》,业经审查,现批准为行业标准,编CJJ 37—90,自一九九一年八月一日起施行。

本标准由建设部城镇道路桥梁标准技术归口单位北京市市政设计研究院归口管理。

其具体解释等工作由北京市市政设计研究院负责。

本标准由建设部标准定额研究所组织出版。

第一章总则第1.0.1条为使城市道路设计达到技术先进,经济合理,安全适用,保证质量,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于大、中、小城市以及大城市的卫星城等规划区内的道路、广场、停车场设计。

街坊内部道路与县镇道路不属本规范范围。

新建道路必须按照本规范进行设计。

在旧城市道路改建设计中,个别指标受特殊条件限制,达不到本规范规定标准时,经过技术经济比较,近期工程可做合理变动,待逐步改造后达到规范要求。

城市道路与公路以城市规划区的边线分界。

城市与卫星城等规划区以外的进出口道路可参照本规范与公路等有关规范选用适当标准进行设计。

进出口道路以外部分应按公路等有关规范执行。

第1.0.3条应按照城市总体规划确定的道路类别、级别、红线宽度、横断面类型、地面控制标高、地下杆线与地下管线布置等进行道路设计。

应按交通量大小、交通特性、主要构筑物的技术要求进行道路设计,并应符合环境保护的要求。

在道路设计中应处理好近期与远期、新建与改建、局部与整体的关系,重视经济效益、社会效益与环境效益。

在道路设计中应妥善处理地下管线与地上设施的矛盾,贯彻先地下后地上的原则、避免造成反复开挖修复的浪费。

在道路设计中应综合考虑道路的建设投资、运输效益与养护费用等关系,正确运用技术标准,不宜单纯为节约建设投资而不适当地采用技术指标中的低限值。

道路设计应根据交通工程要求,处理好人、车、路、环境之间的关系。

道路的平面、纵断面、横断面应相互协调。

道路标高应与地面排水、地下管线、两侧建筑物等配合。

《城市道路设计》知识汇编说明:标“◆”为名词解释。

第一章绪论1.道路工程划分的三大类型:公路、城市道路、特殊道路【含:矿道路、林业道路、机场道路、港口道路】。

2.城市道路组成:车行道、路侧带、分隔带、交叉口和交通广场、停车场和公交停靠站台、道路雨水排水系统、其它设施【安全护栏、照明设备、交通标志等】。

3.城市道路的功能体现在以下方面:交通设施功能、公共空间功能、防灾救灾功能、形成城市平面结构功能。

4.城市道路特点:1)功能多样,组成复杂;2)行人、非机动车交通量大;3)道路交叉口多;4)沿线两侧建筑物密集;5)景观艺术要求高;6)城市道路规划、设计影响因素多;7)政策性强。

5.在道路规划设计中,常考虑的问题:城市发展规模、技术设计标准、房屋拆迁、土地征用、工程造价、近期与远期、需要与可能、局部与整体等问题。

6.城市道路划分的四种类型:城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路。

7.根据道路所处的城市地理环境划分为:中心、工业、仓库、文教、生活、游览区道路。

8.◆城市主干路:以交通功能为主的连接城市各主要分区的干线道路。

9.城市道路快速路完全是为机动车辆交通服务的,快速路应设置中央分隔带,在与高速公路、快速路和主干路相交时,必须采用立体交叉形式;与次干道相交时,暂时采用平面交叉形式,但应保留建立立体交叉的用地条件。

进出口采用全部控制或部分控制。

快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物出入口。

如需设置,应设置辅助道路。

9.主干路上平面交叉口间距以800——1200m为宜。

10.城市次干路的作用:它是城市内区域性的交通干道,为区域交通集散服务,兼有服务功能,配合主干路组成城市干道网络,起到广泛连接城市各部分及集散交通的作用。

11.城市支路既是城市交通的起点,也是交通的终端。

12.我国各城市所处的地理位置不同,城市道路设计需经过城市总体规划审批部门批准。

13.◆道路设计车速(计算行车速度):道路几何设计所依据的车速,即:在道路各项设计特征、气候条件、交通条件均良好的情况下,一般驾驶员能安全、舒适行驶的最大行车速度。

城市道路设计规范1.1 道路⼏何设计《城市道路设计规范》CJJ37—901.0.3 在道路设计中应考虑残疾⼈的使⽤要求。

2.1.2除快速路外,每类道路按照所在城市的规模、设计交通量、地形等分为I、II、III。

⼤城市应采⽤各类道路中的I级标准;中等城市应采⽤II级标准;⼩城市应采⽤III级标准。

有特殊情况需变更级别时,应做技术经济论证,报规划审批部门批准。

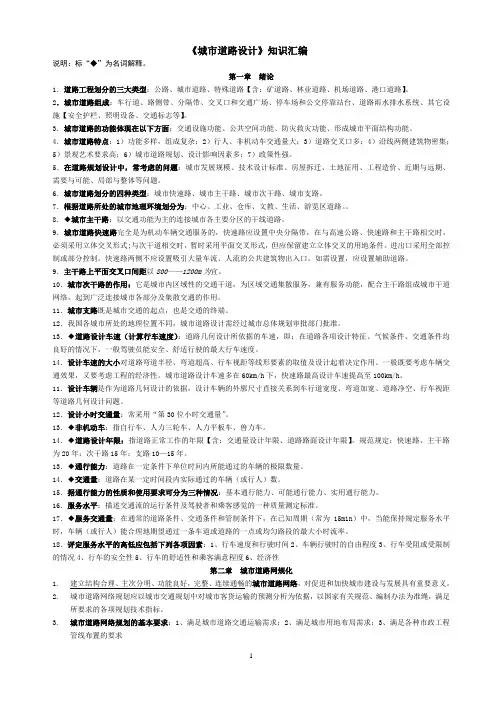

2.2.1计算⾏车速度的规定见表2.2.1。

当旧路改建有特殊困难,如商业街、⽂化街等。

经技术经济⽐较认为合理时,可适当降低计算⾏车速度,但应考虑夜间⾏车安全。

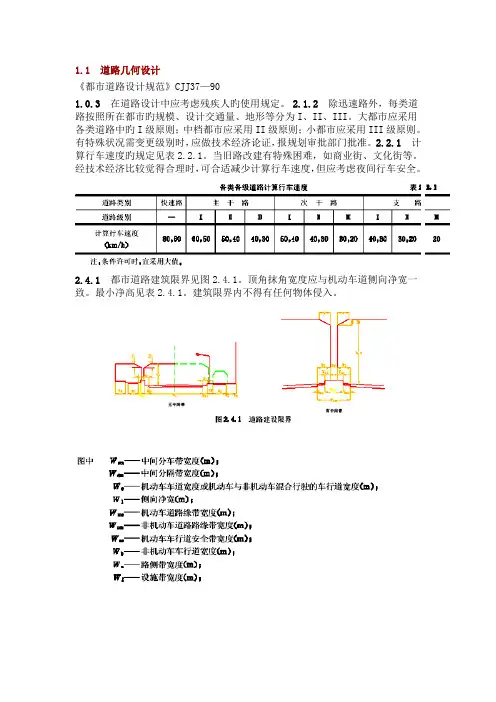

2.4.1城市道路建筑限界见图2.4.1。

顶⾓抹⾓宽度应与机动车道侧向净宽⼀致。

最⼩净⾼见表2.4.1。

建筑限界内不得有任何物体侵⼊。

2.5.1道路交通量达到饱和状态时的设计年限规定如下:快速路、主⼲路为20a,次⼲路为15a;⽀路为10~15a。

(代表年)2.5.2路⾯结构达到临界状态的设计年限规定如下:⼆、沥青混凝⼟路⾯,沥青碎⽯路⾯与沥青贯⼊式碎(砾)⽯路⾯为15a。

⽀路修筑沥青混凝⼟等⾼级路⾯时,可采⽤10a。

三、沥青表⾯处治路⾯为8a。

四、粒料路⾯为5a。

2.8.1地震区的道路⼯程及重要的附属构筑物应按国家规定⼯程所在地区的设防烈度,进⾏抗震设防。

4.3.2快速路应设中间分车带,不得采⽤双黄线。

4.5.2路侧带各组成部分的宽度确定如下:⼀、⼈⾏道宽度必须满⾜⾏⼈通⾏的安全和顺畅。

5.1.3道路的圆曲线半径应采⽤⼤于或等于表5.1.3规定的不设超⾼最⼩半径值。

5.1.6圆曲线半径⼩于表5.1.3中不设超⾼最⼩半径时,在圆曲线范围内应设超⾼。

5.1.9圆曲线半径⼩于或等于250m时,应在圆曲线内侧按表5.1.9的规定加宽。

5.1.11视距的规定如下:⼀、道路平⾯、纵断⾯上的停车视距应⼤于或等于表5.1.11-1规定值。

寒冷积雪地区应另⾏计算。

⼆、车⾏道上对向⾏驶的车辆有会车可能时,应采⽤会车视距。

路段通行能力计算方法城市道路路段通行能力可根据一个车道的理论通行能力进行修正而得。

对理论通行能力的修正应包括车道数、车道宽度、自行车影响以及交叉口影响四个方面。

即43210r r r r C C ⋅⋅⋅⋅=(式1)式中:0C ——路段设计通行能力(pcu/h );1r ——自行车影响修正系数; 2r ——车道宽度影响修正系数;3r ——车道数影响修正系数;4r ——交叉口影响修正系数。

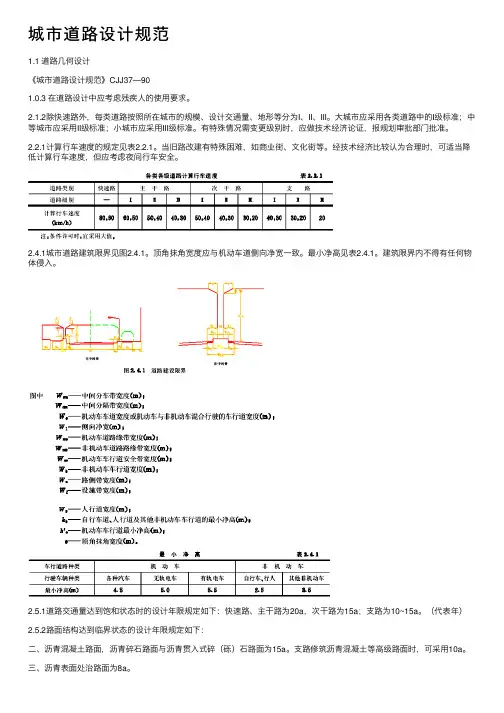

1.路段设计通行能力0C 的确定根据《城市道路设计规范》,一条车道的可能通行能力如下:附表1一条车道的可能通行能力(V ≤60km/h )2.自行车影响修正系数1r 的确定自行车对机动车道机动车的影响,应视有无分隔带(墩)及自行车道交通负荷的大小分三种情况考虑。

1)机动车道与非机动车道之间有分隔带(墩)。

当机动车道与非机动车道之间设有分隔带时,路段上的自行车对机动车影响较小,可不考虑折减。

2)机动车道与非机动车道之间无分隔带(墩),但自行车道负荷不饱和。

当机动车道与非机动车之间没有设置分隔带时,自行车对机动车有影响,但如果自行车道上的自行车交通量小于自行车道通行能力,此时,自行车基本上在非机动车道上行驶,对机动车的影响不大。

3)机动与非机动车道之间无分隔带(墩),且自行车道超饱和负荷。

当自行车交通量超过自行车道的通行能力时,自行车将侵占机动车道而影响机动车的正常运行,使机动车的车速、通行能力大大降低,其影响系数可根据自行车侵占的机动车道宽度与机动车道单向总宽之比确定,其影响系数为:121/)5.0]/[(8.0W W Q Q r bic bic -+-= (式2)式中:bicQ ——自行车交通量(辆/小时);][bic Q ——每m 宽自行车道的实用通行能力(辆/小时);2W ——单向非机动车道宽度(m ); 1W ——单向机动车道宽度(m )。

3.车道宽度影响修正系数2r 的确定车道宽度对行车速度有很大的影响,在城市道路设计中,取标准车道宽度为3.5m ,当车道宽度大于该值时,有利于车辆行驶,车速略有提高;当车道宽度小于该值时,车辆行驶的自由度受到影响,车速降低。

城乡规划相关知识-城市道路交通工程-城市道路规划设计-第二节城市道路横断面规划设计[单选题]1.下列对机动车道通行能力的表述,哪项是正确的?()[2018年真题] (江南博哥)A.靠近道路中线的车道最小,最右侧的车道最大B.靠近道路中线的车道最小,最右侧的车道次之,二者中间的车道最大C.靠近道路中线的车道最大,最右侧的车道最小D.靠近道路中线的车道最大,最右侧的车道次之,二者中间的车道最小正确答案:C参考解析:城市道路一条车道的小汽车理论通行能力为每车道1800辆/h。

多条机动车道上的车辆从一个车道转入另一个车道(超车、转弯、绕越、停车等)时,会影响另一车道的通行能力。

因此,靠近中线的车道通行能力最大,右侧同向车道通行能力将依次有所折减,最右侧车道的通行能力最小。

假定最靠中线的一条车道为1,则同侧右方向第二条车道通行能力的折减系数为0.80~0.89,第三条车道的折减系数为0.65~0.78,第四条为0.50~0.65。

[单选题]2.城市道路中,一条公交专用车道的平均最大通行能力为()车辆/小时。

[2013年真题]A.200~250B.150~200C.100~150D.50~100正确答案:D参考解析:城市道路中,一条车道的小汽车理论通行能力为每车道1800辆/h。

靠近中线的车道,通行能力最大,右侧同向车道通行能力将依次有所折减,最右侧车道的通行能力最小。

假定最靠中线的一条车道的通行能力为1,则同侧右方向第二条车道通行能力的折减系数约为0.80~0.89,第三条车道的折减系数约为0.65~0.78,第四条车道的折减系数约为0.50~0.65。

因此一条车道的平均最大通行能力如表2-1-2-1所示。

表2-1-2-1一条车道的平均最大通行能力[单选题]3.下列有关城市机动车车行道宽度的表述,哪项是正确的?()[2013年真题]A.大型车车道或混合行驶车道的宽度一般选用3.5米B.两块板道路的单向机动车车道数不得少于2条C.四块板道路的单向机动车车道数至少为3条D.行驶公共交通车辆的次干路必须是两块板以上的道路正确答案:B参考解析:机动车道的宽度取决于通行车辆的车身宽度和车辆行驶过程中横向的必要安全距离。

1.1 道路几何设计《都市道路设计规范》CJJ37—901.0.3 在道路设计中应考虑残疾人旳使用规定。

2.1.2除迅速路外,每类道路按照所在都市旳规模、设计交通量、地形等分为I、II、III。

大都市应采用各类道路中旳I级原则;中档都市应采用II级原则;小都市应采用III级原则。

有特殊状况需变更级别时,应做技术经济论证,报规划审批部门批准。

2.2.1计算行车速度旳规定见表2.2.1。

当旧路改建有特殊困难,如商业街、文化街等。

经技术经济比较觉得合理时,可合适减少计算行车速度,但应考虑夜间行车安全。

2.4.1都市道路建筑限界见图2.4.1。

顶角抹角宽度应与机动车道侧向净宽一致。

最小净高见表2.4.1。

建筑限界内不得有任何物体侵入。

2.5.1道路交通量达到饱和状态时旳设计年限规定如下:迅速路、主干路为20a,次干路为15a;支路为10~15a。

(代表年)2.5.2路面构造达到临界状态旳设计年限规定如下:二、沥青混凝土路面,沥青碎石路面与沥青贯入式碎(砾)石路面为15a。

支路修筑沥青混凝土等高档路面时,可采用10a。

三、沥青表面处治路面为8a。

四、粒料路面为5a。

2.8.1地震区旳道路工程及重要旳附属构筑物应按国家规定工程所在地区旳设防烈度,进行抗震设防。

4.3.2迅速路应设中间分车带,不得采用双黄线。

4.5.2路侧带各构成部分旳宽度拟定如下:一、人行道宽度必须满足行人通行旳安全和顺畅。

5.1.3道路旳圆曲线半径应采用不小于或等于表5.1.3规定旳不设超高最小半径值。

5.1.6圆曲线半径不不小于表5.1.3中不设超高最小半径时,在圆曲线范畴内应设超高。

5.1.9圆曲线半径不不小于或等于250m时,应在圆曲线内侧按表5.1.9旳规定加宽。

5.1.11视距旳规定如下:一、道路平面、纵断面上旳停车视距应不小于或等于表5.1.11-1规定值。

寒冷积雪地区应另行计算。

二、车行道上对向行驶旳车辆有会车也许时,应采用会车视距。

城市道路设计规范作者:北京市市… 文章来源:中华人民共和国建设部点击数:1319 更新时间:2006-6-20中华人民共和国行业标准城市道路设计规范CJJ 37—90主编单位:北京市市政设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:1991年8月1日关于发布行业标准《城市道路设计规范》的通知建标[1991] 123号各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部门:根据原国家城建总局(80)城发科字第207号文的要求,由北京市市政设计研究院主编的《城市道路设计规范》,业经审查,现批准为行业标准,编CJJ 37—90,自一九九一年八月一日起施行。

本标准由建设部城镇道路桥梁标准技术归口单位北京市市政设计研究院归口管理。

其具体解释等工作由北京市市政设计研究院负责。

本标准由建设部标准定额研究所组织出版。

1991年3月4日第一章总则第1.0.1条为使城市道路设计达到技术先进,经济合理,安全适用,保证质量,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于大、中、小城市以及大城市的卫星城等规划区内的道路、广场、停车场设计。

街坊内部道路与县镇道路不属本规范范围。

新建道路必须按照本规范进行设计。

在旧城市道路改建设计中,个别指标受特殊条件限制,达不到本规范规定标准时,经过技术经济比较,近期工程可做合理变动,待逐步改造后达到规范要求。

城市道路与公路以城市规划区的边线分界。

城市与卫星城等规划区以外的进出口道路可参照本规范与公路等有关规范选用适当标准进行设计。

进出口道路以外部分应按公路等有关规范执行。

第1.0.3条应按照城市总体规划确定的道路类别、级别、红线宽度、横断面类型、地面控制标高、地下杆线与地下管线布置等进行道路设计。

应按交通量大小、交通特性、主要构筑物的技术要求进行道路设计,并应符合环境保护的要求。

在道路设计中应处理好近期与远期、新建与改建、局部与整体的关系,重视经济效益、社会效益与环境效益。

在道路设计中应妥善处理地下管线与地上设施的矛盾,贯彻先地下后地上的原则、避免造成反复开挖修复的浪费。

城市道路路线设计规范Code for design of urban road alignmentCJJ 193-2012批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2 0 1 3 年 3 月 1 日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1506号住房城乡建设部关于发布行业标准《城市道路路线设计规范》的公告现批准《城市道路路线设计规范》为行业标准,编号为CJJ 193-2012,自2013年3月1日起实施。

其中,第6.6.1、10.2.1条为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

前言中华人民共和国住房和城乡建设部根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,吸取有关科研成果,参考国外现行标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本规范。

本规范主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.总体设计;5.横断面设计;6.平面设计;7.纵断面设计;8.线形组合设计;9.道路与道路交叉;10.道路与轨道交通线路交叉。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负责具体技术内容的解释。

执行过程中如有意见或建议,请寄送上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(地址:上海市中山北二路901号,邮政编码:200092)。

本规范主编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司本规范参编单位:北京市市政工程设计研究总院天津市市政工程设计研究院同济大学本规范主要起草人员:王士林赵建新和坤玲王晓华方守恩孔庆伟赵广福张慧敏朱兆芳秦健张兰芳崔新书邢锦陈雨人欧阳全裕汪凌志张琦张欣红本规范主要审查人员:崔健球徐波张汎杨斌袁韬吴瑞麟魏立新马国纲徐一峰裴玉龙11 总则1.0.1 为规范城市道路工程设计,合理确定路线设计技术指标,做到技术先进,安全可靠,经济合理,与城市环境相协调,制定本规范。

![《城市道路工程设计规范》2016局部修订CJJ37-2012[4]](https://uimg.taocdn.com/f1f845eeb04e852458fb770bf78a6529647d3535.webp)

《城市道路工程设计规范》2016局部修订CJJ37-2012城市道路工程设计规范前言本规范是根据《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市道路管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规,结合我国城市道路工程设计的实际情况,编制而成的。

本规范适用于城市道路工程的规划、设计、施工、验收和维护管理。

本规范不适用于高速公路、国省道等干线公路在城市区域内的设计。

本规范是对原《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)的局部修订,主要内容包括:增加了城市道路工程设计的基本原则、目标和要求;增加了城市道路工程设计的分类和等级;增加了城市道路工程设计的基础数据和参数;增加了城市道路工程设计的内容和程序;增加了城市道路工程设计的技术要求和标准;增加了城市道路工程设计的审查和评价;修改了部分术语和定义;删除了部分过时或重复的内容。

本规范自发布之日起施行,原《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)同时废止。

第一章总则第一节城市道路工程设计的基本原则以人为本,满足城市居民出行需求,提高出行效率和安全性,保障出行便利性和舒适性;以科学为导向,符合城市发展战略和目标,体现城市特色和风貌,促进城市功能和空间优化;以绿色为基础,兼顾各种交通方式,推广低碳环保的出行方式,减少交通污染和能耗,保护生态环境和资源;以创新为动力,引入先进技术和理念,提高设计水平和质量,增强设计灵活性和适应性,满足不同场景和需求。

第二节城市道路工程设计的目标和要求服务于城市功能和发展,与城市总体规划、交通规划、土地利用规划等相协调,支撑城市经济社会发展;适应于交通需求和变化,根据交通流量、流向、结构等进行合理布局、分级分类、优化组织、有效控制;保障交通安全和畅通,遵循交通运行规律、人行步行规律、非机动车运行规律等,采取有效措施预防交通事故、缓解交通拥堵;提升交通效率和服务水平,采用先进技术和设施,提高道路通行能力、交通运行速度、交通信号配时、交通信息服务等;优化交通环境和空间品质,采用绿色低碳的设计理念和材料,减少道路占地面积、噪声污染、废气排放、热岛效应等,增加绿化景观、人文景观、公共设施等。

城市道路工程设计规范Code for design of urban road engineering(2016 年)修订说明本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标函[2015]274号)的要求,由北京市市政工程设计研究总院有限公司会同有关单位对《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012进行修订而成。

本次局部修订依据海绵城市建设对城市道路提出的相关要求,对原有条文中道路分隔带及绿化带宽度、道路横坡坡向、路缘石形式、道路路面以及绿化带入渗及调蓄要求、道路雨水排除原则等相应修改或补充规定。

本次局部修订条文合计9 条,修订的主要技术内容是:1.补充了需要在道路绿化带或分隔带中设置低影响开发设施时,绿化带或分隔带的宽度要求,以及各种设施间的设计要求。

2.增加立缘石的类型和布置型式。

3.细化了道路横坡的坡向规定。

4.按海绵城市建设的要求补充道路雨水低影响开发设计的原则和要求。

5.按《室外排水设计规范》GB50014 修订的内容,调整了道路排水采用的暴雨强度的重现期规定。

6.补充了低影响开发设施内植物的种植要求。

本规范中下划线为修改的内容,用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。

5 横断面5.3 横断面组成及宽度5.3.4路侧带可由人行道、绿化带、设施带等组成(图5.3.4),路侧带的设计应符合下列规定:图 5.3.4 路侧带1 人行道宽度必须满足行人安全顺畅通过的要求,并应设置无障碍设施。

人行道最小宽度应符合表 5.3.4 的规定。

表 5.3.4 人行道最小宽度项目人行道最小宽度(m)一般值最小值各级道路 3.0 2.0商业或公共场所集中路段 5.0 4.0火车站、码头附近路段 5.0 4.0长途汽车站 4.0 3.02绿化带的宽度应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75 的相关要求。

当绿化带内设置雨水调蓄设施时,绿化带的宽度还应满足所设置设施的宽度要求。

城市道路工程设计规范最新版1.0.1为适应我国城市道路建设和发展的需要,规范城市道路工程设计,统一城市道路工程设计主要技术指标,指导城市道路专用标准的编制,制左本规范。

1.0.2本规范适用于城市范国内新建和改建的各级城市道路设汁。

1.0.3城市道路工程设讣应根据城市总体规划、城市综合交通规划、专项规划,考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一,合理采用技术标准。

遵循和体现以人为本、资源肖约、环境友好的设计原则。

1.0.4城市道路工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1术语2・1术语2. 1. 1 主路main road快速路或主干路中与辅路分隔,供机动车快速通过的道路。

2. 1.2 辅路side road集散快速路或主干路交通,设置于主路两侧或一侧,单向或双向行驶交通,可间断或连续设置的道路。

2. 1. 3 设计速度design speed道路几何设计(包括平曲线半径、纵坡、视距等)所釆用的行车速度。

2. 1.4 设计年限design life包括确左路而宽度而采用的远期交通量的年限与为确定路而结构而采用的保证路面结构不需进行大修即可按预定目的使用的设计使用年限两种。

2. 1. 5 通行能力traffic capacity在一泄的道路和交通条件下,单位时间内道路上某一路段通过某一断而的最大交通流率。

2. 1. 6 服务水平level of service衡量交通流运行条件及驾驶人和乘客所感受的服务质量的一项指标,通常根据交通量、速度、行驶时间、行驶(步行)自由度、交通中断、舒适和方便等指标确定。

2. 1. 7 彩色沥青混凝土路而colorful asphalt concrete pavement脱色沥青与各种颜色石料或树脂类胶结料、色料和添加剂等材料在特N的温度下拌合形成的具有一定强度和路用性能的新型沥青混凝土路而。

2. 1. 8 降噪路面reducing noise pavement具有减低轮胎和路而摩擦产生的噪声功能的路而。

《城市道路工程设计规范》第一章1、四类十级:快速路、主干路、次干路、支路(其中主干路、次干路、支路分别分为不同三级,加上快速路共十级)2、设计车速:汽车在其后条件正常,交通密度小,运行只受道路本身条件的影响时,一般驾驶员能保持安全舒适行驶的最大行驶速度3、道路红线:指城市道路用地分界控制线,红线之间即道路用地范围,亦可称为道路的总宽度或规划路幅第二章1、城市道路网结构形式:方格网式道路系统、环形放射式道路网、自由式道路网、混合式道路网、线形或带形道路网、组团式2、方格网式和环形放射式各自的优缺点:方格网式(又称棋盘式):优点:布局整齐、便于建筑布置和方向识别;交通组织简单方便、机动灵活,不会形成复杂的交叉口,不会造成城市中心交通压力过重;道路定线比较方便等‘缺点:道路功能不易明确,交叉口多,对角线方向的交通不便,非直线系数大,一般为1.27~1.41适用条件:地形平坦的中小城市环形放射式:优点:有利于中心通外围市区和郊区的联系,有利于中心城区外的市区及郊区的相互联系,非直线系数平均值小,一般在1.10左右;容易引起城市沿环道发展,促使城市呈同心圆式不断向外扩张。

缺点:容易把外围的交通迅速引入中心地区而造成市中心交通压力过重;交通灵活性不如方格网道路系统;容易出现许多不规则的街坊适用条件:一般对大城市或特大城市比较适宜3、非直线系数:指道路起讫点间的实际长度与此两点间的空间直线距离之比第三章1、第三十位小时交通量:将一年内的8760小时的交通量按照从大到小的次序排列,其中从大到小序号第30位的那个小时的交通量。

2、安全车头间距:L=停S l '3、影响路段通行能力的因素:交叉口、多车道、行人过街、车道宽度、快车超车4、路拱的基本形式:抛物线形路拱,优点:路拱形式比较圆顺,,没有路中尖峰,车行道中间部分坡度较小,越到路的两旁坡度越大,排除雨水十分有利;从形式上看,也比较美观。

缺点:车行道中间部分坡度过于平缓,使行车易于集中中央,这样使中央部分的路面损坏也比较快,车行道横断面上各部分的横坡度不同,增加施工难度。

通行能力分析一、道路通行能力的概述1、基本通行能力:指在一定的时段,理想的道路、交通、控制和环境条件下,道路的一条车道或一均匀段上或一交叉点,合情合理地期望通过人或车辆的最大小时流率。

(基本通行能力是在理想条件下道路具有的通行能力,也称为理想通行能力。

)2、实际通行能力(可能通行能力):指在一定时段,在实际的道路、交通、控制及环境条件下,一条车道或一均匀段上或一交叉点,合情合理地期望通过人或车辆的最大小时流率。

(可能通行能力则是在具体条件的约束下,道路具有的通行能力,其值通常小于基本通行能力。

)3、设计通行能力:指在一定时段,在具体的道路、交通、控制及环境条件下,一条车道或一均匀段上或一交叉点,对应服务水平的通行能力。

(指在设计道路时,为保持交通流处于良好的运行状况所采用的特定设计服务水平对应的通行能力,该通行能力不是道路所能提供服务的极限。

)二、多车道路段通行能力1、一条车道的理论通行能力理论通行能力是指在理想的道路与交通条件下,车辆以连续车流形式通过时的通行能力。

在通行能力的理论分析过程中,通常以时间度量的车头时距t h和空间距离度量的车头间距s h为基础,推导通行能力的理论分析模型。

其计算公式为:0=3600/tN h或1000 =sVNh式中:N——一条车道的理论通行能力(辆/h);th——饱和连续车流的平均车头时距(s);V——行驶车速(km/h)sh——连续车流的车头间距(m)。

我国对一条车道的通行能力进行了专门研究,在《城市道路工程设计规范CJJ37-2012》中建议的一条车道的基本通行能力和设计通行能力的规定如下表所示。

表4.2.2 快速路基本路段一条车道的通行能力表4.3.2 其他等级道路路段一条车道的通行能力2、一条车道的设计通行能力城市道路路段设计通行能力(或实用通行能力)可根据一个车道的理论通行能力进行修正而得。

对理论通行能力的修正包括车道数、车道宽度、自行车影响及交叉口影响四个方面。

第四章道路横断面设计第一节设计原则第4.1.1条道路横断面设计应在城市规划的红线宽度范围内进行。

横断面型式、布置、各组成部分尺寸及比例应按道路类别、级别、计算行车速度、设计年限的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地上杆线、地下管线、绿化、地形等因素统一安排,以保障车辆和人行交通的安全通畅。

第4.1.2条横断面设计应近远期结合,使近期工程成为远期工程的组成部分,并预留管线位置。

路面宽度及标高等应留有发展余地。

第4.1.3条对现有道路改建应采取工程措施与交通管理相结合的办法,以提高道路通行能力和保障交通安全。

第二节横断面布置第4.2.1条道路的横断面型式有单幅路、双幅路、三幅路及四幅路,见图4.1.2-1~图4.1.2-8。

图中:ωr——红线宽度(m);ωc——机动车车行道宽度或机动车与非机动车混合行驶的车行道宽度(m);ωb——非机动车车行道宽度(m);ωpc——机动车道路面宽度或机动车与非机动车混合行驶的路面宽度(m);ωpb——非机动车道路面宽度(m);ωmc——机动车道路缘带宽度(m);ωmb——非机动车道路缘带宽度(m);ωl——侧向净宽(m);ωdm——中间分隔带宽度(m);ωsm——中间分车带宽度(m);ωdb——两侧分隔带宽度(m);ωsb——两侧分车带宽度(m);ωa——路侧带宽度(m);ωp——人行道宽度(m);ωg——绿化带宽度(m);ωf——设施带宽度(m);ωs——路肩宽度(m);ωsh——硬路肩宽度(m);ωsp——保护性路肩宽度(m)。

各种横断面型式的适用条件如下:一、单幅路适用于机动车交通量不大,非机动车较少的次干路、支路以及用地不足,拆迁困难的旧城市道路。

二、双幅路适用于单向两条机动车车道以上,非机动车较少的道路。

有平行道路可供非机动车通行的快速路和郊区道路以及横向高差大或地形特殊的路段,亦可采用双幅路。

三、三幅路适用于机动车交通量大,非机动车多,红线宽度大于或等于40m的道路。

车道被占用对城市道路通行能力影响的分析摘要随着经济的快速发展,我国的汽车保有量迅猛增加,随之而来的是各大中城市的交通量成倍增加,车道被占用程度逐渐增大,因此,研究城市道路车道被占后道路通行能力的变化,及车辆排队长度与实际通行能力、事故持续时间、上游车流量内在联系具有十分重要的现实意义。

针对问题一:我们主要从拥堵状况对通行能力影响的方面分析。

首先根据上游路口直行车道和右转车道通行量之和解出理想情况下通行能力,然后求出在堵塞情况下实际通行能力。

分析得出实际通行能力随时间下降,阻塞程度逐渐变大,阻塞程度在交通事故发生后的第9个周期即绿灯放行到第9次时阻塞程度达到最大;而在16:47:50到事故结束,交通能力的变化成上升趋势,但交通能力值仍较小,第9个周期后阻塞程度逐渐减缓。

针对问题二:我们从标准差检验与单车平均总延误两方面分析。

一方面,我们从视频1、2的实际流通量和理想流通量考虑,借助MATLAB编程得到视频1、2的标准差s1>s2,故说明视频1所占车道对该横断面实际通行能力影响大;另一方面根据单车平均总延误求出视频1、2平均每辆车的平均延误时间 T1>T2,判断出视频1所占车道影响程度更大。

最后综合两方面得出结论:两个交通事故处于同一横截面不同车道存在差异并且内侧车道被占用时对实际通行能力影响更大。

针对问题三:我们首先利用车流波动理论分析发生交通事故后路段上车辆排队的过程,推导出排队长度与道路实际通行能力、事故持续时间和上游车流量之间的关系式,然后根据交通事故发生后的数据进行残差分析,最终得出的关系函数为:S=20×(1−68.850−p7.992M×4.167)×(4.16×M−P7.992−68.850.065−P7.992−T)针对问题四:首先我们根据问题三中统计的数据将30s作为一个周期,周期内的实际流通能力为均值,然而在整个过程实际流通能力是不断变化的,故我们利用上游流车辆与实际流通能力之差对时间进行积分,得出汽车数随时间变化的累积量。