上古汉语语法

- 格式:ppt

- 大小:358.50 KB

- 文档页数:34

中文是一门古老而丰富的语言,其语法体系的演变可追溯至上古汉语时期。

随着历史的发展和文化的交流,中文语法不断演变,形成了独特而复杂的规律体系。

首先,中文语法演变的一个重要方面是词序的变化。

在上古汉语时期,词语的顺序较为灵活,主谓宾的顺序并不固定。

然而,随着时间的推移,中文逐渐形成了严格的主谓宾语序:主语在前,谓语在中间,宾语在后面。

这种固定的词序使得句子的表达更加清晰简洁。

其次,中文语法演变还涉及到词语的变化。

古代汉语的词汇较为复杂,字义多样,与现代汉语相比更具有象形意义。

然而,随着时代的变迁,中文词汇开始逐渐简化,相同音调的字开始代表不同的意思,逐渐形成了丰富的同音异义词。

这一变化使得中文变得更加灵活多样。

此外,中文语法演变还表现在动词的变化上。

古代汉语的动词较为简单,基本上只有一个词义。

然而,随着文化的发展和语言的交流,中文动词逐渐形成了丰富的词义,有时甚至一个动词可以表达多个不同的意思。

这种变化丰富了中文的表达方式,使得对话更具有深度和情感。

同时,在中文语法演变中,虚词的变化也是一个重要的方面。

虚词是指语法功能较为明确的词语,如连词、副词和助词等。

古代汉语的虚词较为简单,语义较为明确。

然而,随着社会的变化和文化的交流,中文虚词日渐繁多,语义多样,具有较强的上下文依赖性。

虚词的变化使得中文更具有表现力和逻辑性。

最后,中文语法演变的规律体现在语法结构的变化上。

古代汉语的语法结构相对简单,句子中的成分不太丰富,缺乏复杂的从句和短语结构。

然而,随着历史的演进,中文语法结构逐渐复杂起来,从句和短语结构的使用更加普遍。

这种变化使得中文的表达更加精确明确,同时也增加了语言的灵活性和丰富性。

总的来说,中文语言的语法演变和规律是一个复杂而丰富的过程。

词序、词语、动词、虚词和语法结构都在不同程度上发生了变化,使得中文具有独特的表达能力和魅力。

这一演变的过程是中文文化和历史的一部分,也是中文语言能够充满活力和生机的重要原因。

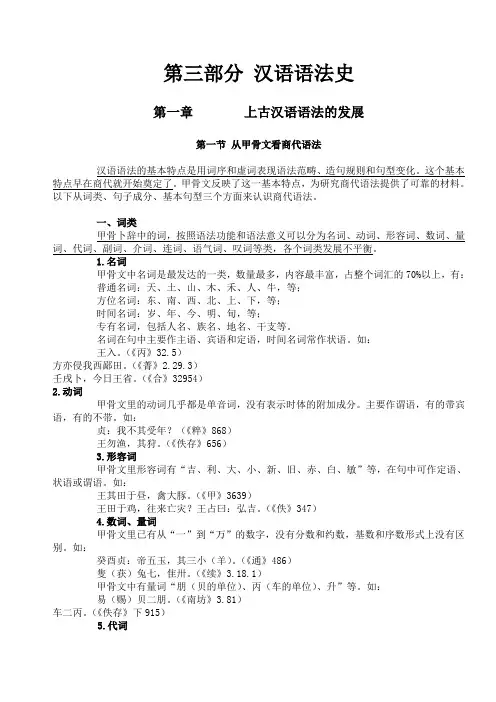

第三部分汉语语法史第一章上古汉语语法的发展第一节从甲骨文看商代语法汉语语法的基本特点是用词序和虚词表现语法范畴、造句规则和句型变化。

这个基本特点早在商代就开始奠定了。

甲骨文反映了这一基本特点,为研究商代语法提供了可靠的材料。

以下从词类、句子成分、基本句型三个方面来认识商代语法。

一、词类甲骨卜辞中的词,按照语法功能和语法意义可以分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、语气词、叹词等类,各个词类发展不平衡。

1.名词甲骨文中名词是最发达的一类,数量最多,内容最丰富,占整个词汇的70%以上,有:普通名词:天、土、山、木、禾、人、牛,等;方位名词:东、南、西、北、上、下,等;时间名词:岁、年、今、明、旬,等;专有名词,包括人名、族名、地名、干支等。

名词在句中主要作主语、宾语和定语,时间名词常作状语。

如:王入。

(《丙》32.5)方亦侵我西鄙田。

(《菁》2.29.3)壬戌卜,今日王省。

(《合》32954)2.动词甲骨文里的动词几乎都是单音词,没有表示时体的附加成分。

主要作谓语,有的带宾语,有的不带。

如:贞:我不其受年?(《粹》868)王勿渔,其狩。

(《佚存》656)3.形容词甲骨文里形容词有“吉、利、大、小、新、旧、赤、白、敏”等,在句中可作定语、状语或谓语。

如:王其田于昼,禽大豚。

(《甲》3639)王田于鸡,往来亡灾?王占曰:弘吉。

(《佚》347)4.数词、量词甲骨文里已有从“一”到“万”的数字,没有分数和约数,基数和序数形式上没有区别。

如:癸酉贞:帝五玉,其三小(羊)。

(《通》486)隻(获)兔七,隹卅。

(《续》3.18.1)甲骨文中有量词“朋(贝的单位)、丙(车的单位)、升”等。

如:易(赐)贝二朋。

(《南坊》3.81)车二丙。

(《佚存》下915)5.代词甲骨文里有人称代词和指示代词两类。

第一人称代词有“我、余、朕”,第二人称代词有“乃、女”,指示代词有“之、兹”。

6.副词情态副词:又、亦、乃,等。

上古汉语中古汉语和近代汉语的形态表示方法

上古汉语、中古汉语和近代汉语的形态表示方法如下:

1. 上古汉语的形态主要表现在声母和韵母的变化上。

由于单音词在上古汉语中占优势,曲折作用只能在一个单音节范围内发生,即在韵母部分或声母部分发生曲折作用。

2. 中古汉语的形态则表现在声调的变化上。

同一个词由于声调的不同,词汇意义和语法意义会有所差别。

中古汉语主要是通过去声和其它声调的对立来区别意义。

3. 近代汉语的形态则表现在形尾方面。

形尾是放在词的后面,不与其他词相结合构词,但有很大的独立性,仅仅表示语法意义。

例如“着、了、过”等。

以上内容仅供参考,建议查阅专业汉语书籍获取更全面和准确的信息。

上古汉语复杂谓语上古汉语复杂谓语,指的是古代汉语中由动词和名词等其他词组成的谓语。

它以某种程度上提高了汉语复杂性,传达更多的意义和精神内涵,令古代汉语完美表达思想和意图。

上古汉语谓语的类型多种多样,以下是其中的几种:一、复合谓语。

这是上古汉语常见的一种谓语,由至少两个词构成,其中有一个为动词,如“敢/怒用之”,“大宰命”,“缝衣裳”,“凿井穿”等等,意思可以表达出“敢用之”的勇气,“大宰命”的权威,“缝衣裳” 的勤劳,“凿井穿”的智慧等,表达更多的意义。

二、合句谓语。

这是一种比较复杂的谓语,多由多个句子组成。

具体来说,如“诸子家心”,“江河横贯”,“历结古今”,“犹如情关”,等等。

这些合句谓语既可以表达出诸子家心的全面性,江河横贯的广阔,历结古今的流变,而又可以表达出犹如情关的重情重义,令古代汉语复苏、心灵才思自由展示,充分展示上古文学的传统美学,传输出更多的文学精髓和生活感悟。

三、复合形容词谓语。

这是以复合形容词形式呈现出来的谓语,如“青幽地”,“红蔷薇”,“北风吹起”,等等。

复合形容词谓语以绝妙的辞藻和精妙的表现力,凝结出一种苍茫悠远、奇伦瑰美的关系:青幽地深似海,红蔷薇可入骨,北风吹起清泠泠,使语言与美景相融合,使上古汉语更加丰富多彩。

四、复合副词谓语。

使用复合副词来表达谓语时,如“勿恋今迷”,“犹言书满”,“诗品高出”,等等。

通过使用复合副词谓语,可以表达出不恋今迷渺的丰富精神,犹言书满意犹未尽的真诚,诗品高出的鉴赏古代文学的精神,传达出的是对真理的执着,对精神的追求,使汉语谓语,更加精致复杂。

综上所述,上古汉语复杂谓语可以表达许多丰富多彩的含义,如勇气,权威,。

上古汉语语句的形象流块式建构上古汉语是中国语言发展的重要阶段,同时也是汉字发展史上的重要时期。

在上古汉语语句的形象构造中,流块式建构是其主要特点之一。

本文将从上古汉语的语法结构和词汇特点两个方面展开阐述,并对其形象流块式建构进行深入探讨。

一、上古汉语的语法结构上古汉语语法结构简明、紧凑,整句表达常常以主、谓、宾为中心,具有自然、流畅的语音节奏,善于形成简明有力的表达方式。

在上古汉语的语法中,形象流块式建构表现的最为明显。

1.名词作宾语上古汉语中,名词作为宾语,通常在句子的末尾呈现。

例如:“居人百城,尽献于蜀。

”这句话中,居人、百城、献于等是名词,它们组成了以“居人、百城、献于”为中心的语块,形成了一个完整的语义结构。

2.动词作谓语上古汉语中,动词作为谓语,往往放在句子的中间位置,形成以动词为中心的语块。

例如:“黄鹤一去不复返。

”这句话中,“黄鹤一去”是以“去”为中心的语块,表达出了黄鹤离开后不再返回的意思。

3.动词作状语上古汉语中,动词还可以作为状语,放在末尾,修饰前面的动词或名词。

例如:“捕鱼者甚多,而渔翁独钓于溪。

”这句话中,“捕鱼者甚多”是以“甚多”为中心的语块,“独钓于溪”则是以“独钓”为中心的语块。

二、上古汉语的词汇特点除了语法结构上的特点,上古汉语还有一些特殊的词汇特点,这些特点也与其形象流块式建构密不可分。

1.单音节数量大上古汉语的词汇单音节数量非常大,单字的语义相对单一,而且同音词非常多。

这样,就有利于语言形成简洁高效的特点。

2.词汇多义性强上古汉语的词汇多义性强,同一词汇在不同语境中有不同意义。

例如,“人”既可以表示人类,又可以表示男性。

这些多义词汇的存在,使得语言表达更为灵活丰富。

3.使用比喻描写在上古汉语中,使用比喻描写的手法非常普遍。

例如:“采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。

”这句话中,“百花成蜜”就是一个比喻,表达出收获的甜美。

三、上古汉语的形象流块式建构综合上述特点,可以看出上古汉语的形象流块式建构是根据语音、语法、词汇,以及比喻等手法,形成的一种具有自然流畅、生动形象、简明清晰的表达方式。

上古汉语语法纲要

上古汉语是古代汉语的一种形式,是中国古代文学和史书的重要载体。

要想学习上古汉语,首先需要了解其语法规则和纲要。

上古汉语的语法纲要包括词类、句法、语法变化等方面。

在词类方面,上古汉语主要包括名词、动词、形容词、副词、介词、连词等。

其中,名词和动词是上古汉语中最为重要的词类,在句子中起着核心作用。

在句法方面,上古汉语的句子结构相对简单,一般为主谓宾结构,但也存在着许多特殊句式和修辞手法。

在语法变化方面,上古汉语的语法变化主要体现在动词的时态、语气、语态、人称、数等方面。

这些语法变化对于理解和翻译上古汉语文本至关重要。

除了了解上古汉语的语法规则外,学习者还需要通过大量阅读上古汉语文本来提高语感和理解能力。

上古汉语文本中的诗词、文章、史书等都是很好的语言材料,通过阅读这些文本,可以更好地理解和掌握上古汉语的语法规则和特点。

总的来说,学习上古汉语的语法纲要需要耐心和毅力,但只要下足功夫,掌握起来并不难。

通过系统学习上古汉语的语法规则,多读经典文本,不断进行语言实践,相信大家一定能够在上古汉语的学习道路上取得成功。

上古汉语语法纲要摘要:一、上古汉语语法的特点1.语序2.助词3.虚词4.时态5.被动句二、上古汉语与现代汉语的比较1.语序的差异2.助词和虚词的使用3.时态的表达4.被动句的构造三、上古汉语语法的研究价值1.语言发展的历史痕迹2.古籍阅读和研究的帮助3.对现代汉语教学的启示正文:一、上古汉语语法的特点上古汉语,指的是商周时期的汉语,也就是甲骨文、金文和战国简帛文献的语言形态。

上古汉语语法有以下特点:1.语序:上古汉语的语序与现代汉语有很大的不同,主要是主谓宾的顺序,即主语在最前面,然后是谓语,再然后是宾语。

例如,“我吃饭”在现代汉语中是“我吃饭”,而在上古汉语中则是“我食饭”。

2.助词:上古汉语中有丰富的助词,如“之”、“者”、“其”等,这些助词在句子中起到重要的语法作用,如表示所有关系、定语后置等。

3.虚词:上古汉语中的虚词也非常丰富,如“而”、“则”、“且”等,它们在句子中起到连接、转折、递进等作用,是构成句子的重要成分。

4.时态:上古汉语的时态主要通过动词的变化来表示,如“食”、“食矣”、“将食”等,分别表示现在时、完成时、将来时。

5.被动句:上古汉语的被动句与现代汉语相似,都是通过“被”、“受”等词来表示被动。

二、上古汉语与现代汉语的比较上古汉语与现代汉语在语法上有很多不同,下面我们对比分析一下:1.语序:现代汉语的语序主要是主谓宾,而上古汉语则是主宾谓。

例如,“我吃饭”在现代汉语中是“我吃饭”,而在上古汉语中则是“我食饭”。

2.助词:现代汉语中的助词比上古汉语要少,如“的”、“地”、“得”等,它们在句子中的作用也有所变化。

3.时态:现代汉语的时态除了通过动词的变化来表示外,还可以通过助词“了”、“过”等来表示完成时和过去时。

4.被动句:现代汉语的被动句除了通过“被”、“受”等词来表示外,还可以通过“让”、“叫”等词来表示。

三、上古汉语语法的研究价值研究上古汉语语法,对于我们了解语言的发展变化,阅读和研究古籍,以及对现代汉语教学都有重要的价值。

上古汉语语法纲要

(原创版)

目录

一、上古汉语语法概述

二、上古汉语的词类和词形变化

三、上古汉语的句法结构

四、上古汉语的语序和语气

五、上古汉语的语法特点及其演变

正文

一、上古汉语语法概述

上古汉语是指商代至汉代的古汉语,这一时期的汉语语法结构较为复杂,既有原始汉语的特征,也受到了汉藏语系的影响。

上古汉语语法的研究,有助于我们更好地理解古文献和探讨汉语的起源及演变。

二、上古汉语的词类和词形变化

上古汉语的词类分为实词和虚词两大类。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词等,虚词包括介词、助词、连词、副词等。

上古汉语的词形变化丰富多样,如词尾的变化、词根的变化等。

这些变化反映了上古汉语的语法特点和语言风格。

三、上古汉语的句法结构

上古汉语的句法结构包括主谓宾、主谓、主宾等。

主语和谓语的关系比较紧密,宾语有时可以省略。

此外,上古汉语中的定语和状语也比较丰富,它们可以通过词序的变化来体现。

四、上古汉语的语序和语气

上古汉语的语序比较灵活,有主谓宾、主宾、主谓等不同语序。

语气

方面,上古汉语有陈述句、疑问句、祈使句、感叹句等不同类型,语气的表达主要通过助词、副词等虚词来实现。

五、上古汉语的语法特点及其演变

上古汉语的语法特点主要表现在词类和词形变化丰富、语序灵活多样、语气表达明确等方面。

随着汉语的发展,上古汉语的语法特点逐渐演变,一些特征消失,一些新的特征产生。

对上古汉语语法的研究,有助于我们更好地了解汉语的演变过程和规律。

上古汉语的构词法1. 嘿,你知道上古汉语的构词法有多奇妙吗?就像搭积木一样,简单的字组合起来就能有大讲究。

比如说“天地”,这就是把表示天空的“天”和表示大地的“地”直接组合在一起,表达了整个世界的概念,这就是上古汉语中最基础的并列式构词法呢。

你可别小看这种组合,它就像两个人手拉手,一起代表一个更大的意义。

2. 上古汉语里还有一种构词法超有趣,叫偏正式。

这就好比一个小跟班跟着一个大主角。

拿“白马”来说吧,“白”是用来修饰“马”的,明确了马的颜色。

哎呀,你想啊,如果没有这种构词法,那古人描述一匹白色的马得多麻烦呀,得说“那匹马呀,它是白色的”,多啰嗦。

这种偏正式构词法就像给事物贴上了精准的小标签。

3. 动宾式构词法在上古汉语里也很常见呢。

这就像是一场小行动和一个小目标的组合。

像“吃饭”,“吃”是动作,“饭”是动作的对象。

你看,古人多聪明,这样一组合,表达动作和对象就简单明了了。

要是在古代,我肯定会感叹,这简直是语言的小智慧呀,不然每次说“把食物放到嘴里咀嚼并咽下”,那不得累死呀。

4. 主谓式构词法也很有特点哦。

它就像一个小句子变成了一个词。

比如说“地震”,“地”是主语,“震”是谓语,表示大地震动这个现象。

你能想象吗?这就像把一个简短的故事浓缩成了一个词。

如果古人没有创造出这种构词法,每次描述地震都得说“大地突然开始震动起来”,多麻烦,这种构词法简直是语言的魔法呀。

5. 上古汉语的构词法还有重叠式呢。

这就像是把一个东西复制了一下。

像“爸爸”“妈妈”,两个相同的字重叠,表达一种亲昵的感觉。

你说这是不是很神奇?要是没有这种构词法,叫父母的时候就没那种亲切劲儿了。

就好像本来是一份爱,重叠之后就变成了双份的爱呢。

6. 你有没有想过,上古汉语里的附加式构词法就像给单词穿上了小外套。

比如说“老虎”,“老”在这里并没有实际的“老”的意思,而是附加在“虎”前面,让这个词更顺口、更有那种我们熟悉的感觉。

要是没有这个“老”字,“虎”单独叫起来总感觉少了点什么,就像一个人没穿外套,有点孤零零的。

上古汉语语法纲要一、导言上古汉语是中国古代语言的重要组成部分,其语法结构与现代汉语有较大的差异。

本纲要旨在介绍上古汉语的基本语法结构,以便读者能够更好地理解古代文献和语言文化。

二、名词、代词、动词2.1 名词名词是表示人、物、事等实体的词。

上古汉语名词的语法特征主要包括:有定、无定、复合、派生等形式。

其中,有定名词指具有特定名称的实体,无定名词指没有固定名称的实体。

2.2 代词代词是用来代替名词的词,可以分为人称代词、指示代词、疑问代词等。

其中,人称代词又可分为第一人称、第二人称和第三人称。

2.3 动词动词是表示行为、状态、变化等的词。

上古汉语动词的语法特征主要包括:及物动词和不及物动词的区分、动词的态、语气等。

其中,及物动词表示动作行为涉及其他对象,不及物动词表示动作行为不涉及其他对象。

三、形容词、副词、介词3.1 形容词形容词是表示性质、状态的词。

上古汉语形容词的语法特征主要包括:性质形容词和状态形容词的区分、形容词的级等。

其中,性质形容词表示事物的固有性质,状态形容词表示事物的临时状态。

3.2 副词副词是表示程度、范围、时间等的词。

上古汉语副词的语法特征主要包括:程度副词、范围副词、时间副词等。

其中,程度副词表示动作行为的程度,范围副词表示动作行为的范围,时间副词表示动作行为的时间。

3.3 介词介词是用来引入动词或形容词所涉及的对象或范围的词。

上古汉语介词的语法特征主要包括:简单的介词结构、复杂的介词结构等。

其中,简单的介词结构指介词与名词的结合,复杂的介词结构指介词与其他词类的结合。

四、量词、助词、连词4.1 量词量词是表示数量单位的词。

上古汉语量词的语法特征主要包括:物量词和动量词的区分、量词的级等。

其中,物量词表示事物的数量,动量词表示动作的数量。

上古汉语到中古汉语语法的重要变化示例文章篇一:《上古汉语到中古汉语语法的重要变化》哎呀,你知道吗?咱们现在说的汉语呀,那可是经历了好长好长的发展过程呢。

今天我就想和大家唠唠上古汉语到中古汉语语法发生的那些重要变化,可有趣啦!上古汉语就像是一位古老又神秘的长者。

那时候的句子结构呀,有些特别。

比如说,名词可以直接做谓语呢。

就像“君君,臣臣,父父,子子”,这里的“君君”可不是重复啰嗦哦,前面一个“君”是名词,后面一个“君”呢,就像是在描述这个“君”应该有的状态,就好像在说这个君主呀得像个君主的样子。

这要是在现在呀,我们肯定得加个什么词来让句子完整,像“君主应该有君主的样子”。

这就说明上古汉语的语法比较灵活,有些咱们现在觉得不可思议的组合,在上古时期那是很正常的。

再说说词序吧。

上古汉语的词序有时候也很奇特。

有很多倒装句呢。

就好比“何陋之有”,正常咱们现在说的话应该是“有何陋”,可是在上古汉语里就把这个“何陋”提前了,还加个“之”。

这就好像是把要强调的东西一下子拉到最前面,就像我们在人群里找一个很重要的东西,把它放在最显眼的地方一样。

你说奇怪不奇怪?然后呀,上古汉语里的代词也很有特点。

有很多不同的代词形式,而且用法也很复杂。

像第一人称代词就有“吾”“我”等。

这就像一个大家庭里有好多兄弟姐妹,虽然都是表示自己,但每个又有点不一样的小脾气呢。

“吾”和“我”有时候在句子里的位置就不能随便换,就像每个兄弟姐妹都有自己固定的座位一样。

可是呢,随着时间的推移,到了中古汉语时期,就像这个古老的汉语世界开始慢慢变了模样。

中古汉语里呀,句子结构开始变得更像咱们现在熟悉的样子了。

名词直接做谓语这种情况就少多了。

就好像那个古老的玩法渐渐被大家忘记了。

比如说,不会再像上古汉语那样简单地用名词堆出一个谓语的感觉。

这就像是以前的那种古朴的游戏规则,被新的规则慢慢取代了。

词序方面呢,倒装句也不像上古汉语那么频繁地出现了。

大家开始更习惯按照我们现在觉得比较顺的顺序来说话了。

上古汉语语法纲要

摘要:

一、上古汉语语法概述

1.上古汉语的定义与时间跨度

2.上古汉语的特点

二、上古汉语的语音与语法

1.声母、韵母与声调

2.词法和句法

三、上古汉语语法的主要特点

1.词序灵活

2.助词和词尾丰富

3.词义变化多样

四、上古汉语语法对现代汉语的影响

1.词汇与语法规则的传承

2.方言中的上古汉语遗存

正文:

上古汉语,是指从先秦时期到汉朝初期这一时期的汉语。

这一时期的汉语具有很多鲜明的特点,对现代汉语有着深远的影响。

在语音方面,上古汉语的声母较为简单,以塞音、擦音、鼻音为主,韵母则较为复杂,有i、u、ü等。

声调方面,上古汉语有平声、仄声、上声、去声、入声等五个声调。

这些特点对现代汉语的语音体系有着重要影响。

在语法方面,上古汉语的词法和句法都表现出很高的灵活性。

词法上,上古汉语的词汇丰富,形态变化多样,如词根的增删、词尾的变化等。

句法上,上古汉语的句子结构较为简单,词序较为灵活,可以根据语境和语义进行调整。

上古汉语语法的主要特点表现在以下几个方面:首先,词序灵活,可以根据语境和语义进行调整,如主语和谓语的位置可以互换;其次,助词和词尾丰富,可以通过这些词尾来表示语法关系,如疑问、否定、时态等;最后,词义变化多样,可以通过形态变化来表示不同的词义,如动词的名词化、形容词的副词化等。

上古汉语语法对现代汉语产生了深远的影响。