物联网DCM架构

- 格式:ppt

- 大小:5.06 MB

- 文档页数:23

试述物联网技术在智能家居的应用摘要:数字信息技术的发展,带动了网络技术的发展,如今物联网已经不仅仅是一个概念,它正在走入我们的生活,使得人们的生活发生了巨大的改变,生活质量也不断提高。

物联网最广泛的应用是智能家居,无论是在物联网的大潮下还是在智慧城市建设中都有着广阔的前景,蕴含着巨大的市场潜力。

本文分别对物联网技术和智能居家系统进行了简单介绍,对物联网技术在智能居家系统中的应用进行了阐述。

关键词:物联网技术;物联网技术;应用随着电气技术和自动化技术的不断推广和应用,人们将这些技术运用到了家居环境当中,使居住条件得到改善,这就意味着智能居家这一名词的诞生。

随着世界上第一座智能家居建筑的建立,使全世界建立智能家居的序幕被揭开。

自此以后,计算机技术和信息技术等高科技也被广泛的运用到了智能家居当中,使其逐渐形成较为完整的体系,内容也变的丰富起来。

但是智能家居并没有因此变得普及,其原因在于产品的价值相对较高,并且在人们生活中,其提供的服务可有可无,这就使人们的购买欲望降低。

从智能家居自身方面看,制约其发展的最大因素在于没有完善的技术支撑,使其没有办法为人们提供较为全面的服务。

但是由于近年来物联网技术的不断发展,使计算机技术逐渐趋于成熟,这就为智能家居的发展提供了良好的技术条件。

智能家居系统架构把住宅当作平台,将计算机、网络通讯、综合布线等先进的技术与家居生活有关的设备联系在一起,综合运用,使人们的生活环境更加的舒适、安全和高效,这就是我们所说的智能家居。

它不仅可以为家庭提供舒适、安逸的环境,而且还可以使原先被动静止的家居生活结构变的智能化,使信息达到全方位的交换和使用。

也就是说为了实现家居智能化,就离不开智能家居系统的运用。

智能家居系统中的各子系统以应用模块的方式存在,包括感知层、网络传输层和信息处理层三个部分,是一个典型的物联网DCM 三层架构,如图 1 所示。

其中信息处理层是整个系统对外展现的窗口,提供个性化的用户界面,它包括许多通用组件,如报警监控、实时监控、视频监控及系统查询、配置、管理等; 网络传输层提供用户界面所需的经逻辑处理后的所有数据,它控制与其他子系统的通信和中心数据库的连接及业务处理。

特别策划D I G I TAL COMMUN I C AT I O N /201018物联网安全模型及关键技术刘宴兵 胡文平重庆邮电大学 重庆4000650 引 言根据国际电信联盟的定义[1],物联网(internetof things ,I O T )主要解决物品到物品(thing t o thing,T2T )、人到物品(hu man t o thing,H2T )、人到人(hu man t o hu man,H2H )之间的互联。

核心共性技术、网络与信息安全以及关键应用是目前物联网研究的重点。

与其他传统网络相比,物联网感知节点大都部署在无人监控的场景中,具有能力脆弱、资源受限等特点,这使得物联网安全问题比较突出,并且当国家重要基础行业和社会关键服务领域(如电力、金融、交通、医疗等)重要社会功能的实现都依赖于物联网及“感知型”业务应用时,物联网安全问题必然上升到国家层面。

所有这些都导致很难直接将传统计算机网络的安全算法和协议应用于物联网。

考虑到当前物联网安全的研究尚未形成体系,主要研究集中在单个技术如感知前端技术(如RF I D 、传感技术)、个体隐私保护等方面,论文首先给出物联网安全层次结构;其次,对层次结构涉及的物联网关键技术安全问题进行分析和论述。

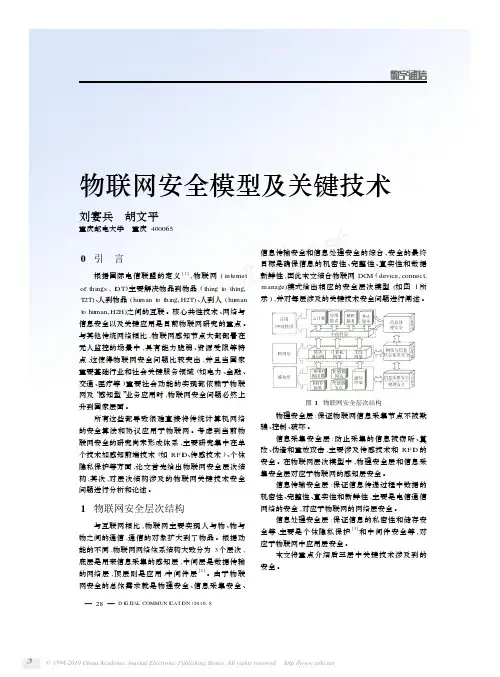

1 物联网安全层次结构与互联网相比,物联网主要实现人与物、物与物之间的通信,通信的对象扩大到了物品。

根据功能的不同,物联网网络体系结构大致分为3个层次,底层是用来信息采集的感知层,中间层是数据传输的网络层,顶层则是应用/中间件层[2]。

由于物联网安全的总体需求就是物理安全、信息采集安全、信息传输安全和信息处理安全的综合,安全的最终目标是确保信息的机密性、完整性、真实性和数据新鲜性,因此本文结合物联网DC M (device,connect,manage )模式给出相应的安全层次模型(如图1所示),并对每层涉及的关键技术安全问题进行阐述。

图1 物联网安全层次结构物理安全层:保证物联网信息采集节点不被欺骗、控制、破坏。

感知中国:物联网掀起信息革命第三次浪潮之系列专栏文章第五期:物联网之感知层和传输层周洪波1.物联网DCM三驾马车之感知层前期文章中把物联网产业链分为DCM三个大业务层面,同时DCM也是一个物联网系统的典型技术架构。

本期将介绍DCM三层架构的感知层(Device)和传输层(Connect)。

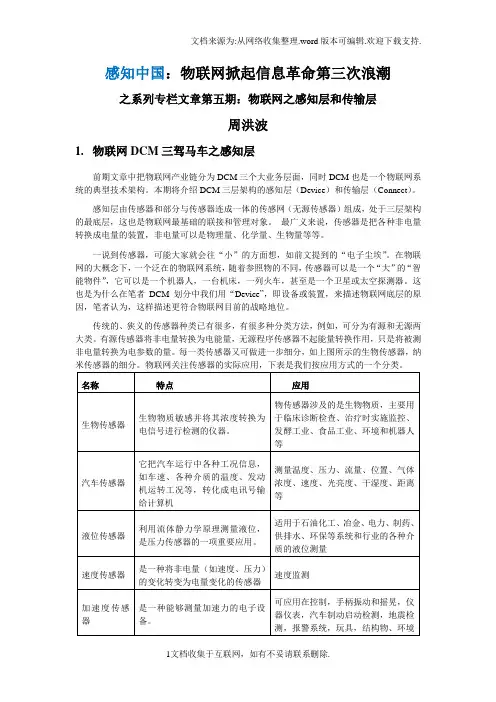

感知层由传感器和部分与传感器连成一体的传感网(无源传感器)组成,处于三层架构的最底层,这也是物联网最基础的联接和管理对象。

最广义来说,传感器是把各种非电量转换成电量的装置,非电量可以是物理量、化学量、生物量等等。

一说到传感器,可能大家就会往“小”的方面想,如前文提到的“电子尘埃”。

在物联网的大概念下,一个泛在的物联网系统,随着参照物的不同,传感器可以是一个“大”的“智能物件”,它可以是一个机器人,一台机床,一列火车,甚至是一个卫星或太空探测器。

这也是为什么在笔者DCM划分中我们用“Device”,即设备或装置,来描述物联网底层的原因,笔者认为,这样描述更符合物联网目前的战略地位。

传统的、狭义的传感器种类已有很多,有很多种分类方法,例如,可分为有源和无源两大类。

有源传感器将非电量转换为电能量,无源程序传感器不起能量转换作用,只是将被测非电量转换为电参数的量。

每一类传感器又可做进一步细分,如上图所示的生物传感器,纳米传感器的细分。

物联网关注传感器的实际应用,下表是我们按应用方式的一个分类。

2009年中国传感器市场研究报告指出,据不完全统计,目前我国已有1688家企事业单位从事传感器的研制、生产和应用,其中从事MEMS(因为在iPhone和Wii等产品中的成功使用得到广泛关注和大力发展)研制生产的企业已经有50多家。

我国的传感器同国外水平相比,新品研制仍落后国际水平5-10年,而规模生产技术则落后10-15年。

传感器解决的是“上行”的感知和监测问题,要实现控制,还需要“下行”的执行器(Actuator),如阀门等,实现完整的“管控一体化”。

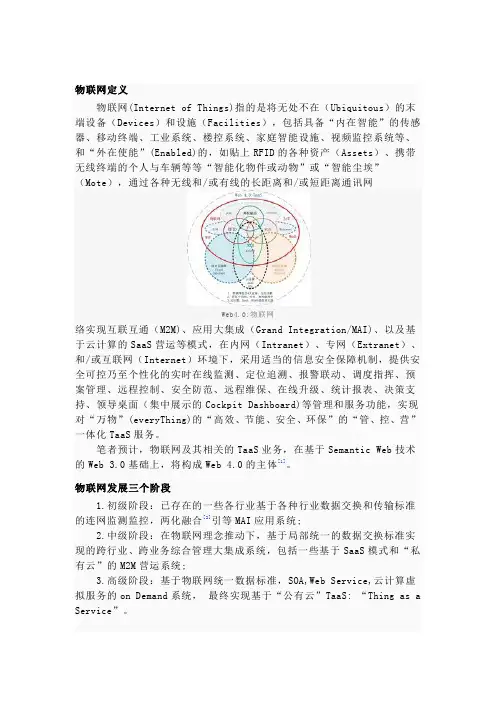

物联网定义物联网(Internet of Things)指的是将无处不在(Ubiquitous)的末端设备(Devices)和设施(Facilities),包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”(Enabled)的,如贴上RFID的各种资产(Assets)、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”(Mote),通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网Web4.0:物联网络实现互联互通(M2M)、应用大集成(Grand Integration/MAI)、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网(Intranet)、专网(Extranet)、和/或互联网(Internet)环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面(集中展示的Cockpit Dashboard)等管理和服务功能,实现对“万物”(eve ryThing)的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化TaaS服务。

笔者预计,物联网及其相关的TaaS业务,在基于Semantic Web技术的Web 3.0基础上,将构成Web 4.0的主体[1]。

物联网发展三个阶段1.初级阶段:已存在的一些各行业基于各种行业数据交换和传输标准的连网监测监控,两化融合[2]引等MAI应用系统;2.中级阶段:在物联网理念推动下,基于局部统一的数据交换标准实现的跨行业、跨业务综合管理大集成系统,包括一些基于SaaS模式和“私有云”的M2M营运系统;3.高级阶段:基于物联网统一数据标准,SOA,Web Service,云计算虚拟服务的on Demand系统,最终实现基于“公有云”TaaS: “Thing as a Service”。

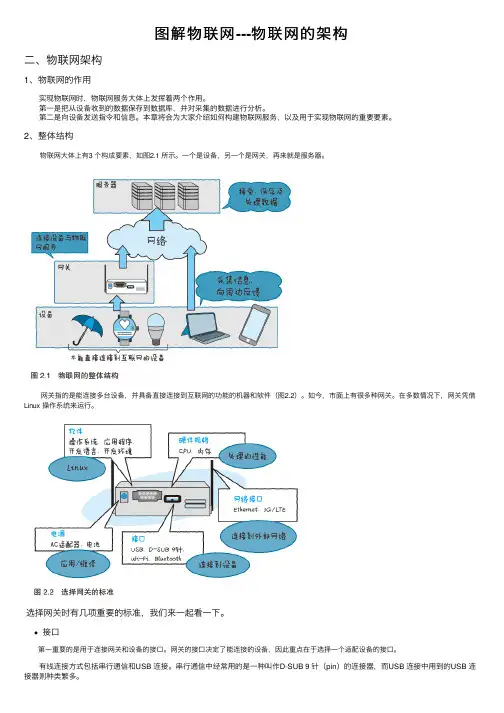

图解物联⽹---物联⽹的架构⼆、物联⽹架构1、物联⽹的作⽤ 实现物联⽹时,物联⽹服务⼤体上发挥着两个作⽤。

第⼀是把从设备收到的数据保存到数据库,并对采集的数据进⾏分析。

第⼆是向设备发送指令和信息。

本章将会为⼤家介绍如何构建物联⽹服务,以及⽤于实现物联⽹的重要要素。

2、整体结构 物联⽹⼤体上有3 个构成要素,如图2.1 所⽰。

⼀个是设备,另⼀个是⽹关,再来就是服务器。

⽹关指的是能连接多台设备,并具备直接连接到互联⽹的功能的机器和软件(图2.2)。

如今,市⾯上有很多种⽹关。

在多数情况下,⽹关凭借Linux 操作系统来运⾏。

选择⽹关时有⼏项重要的标准,我们来⼀起看⼀下。

接⼝ 第⼀重要的是⽤于连接⽹关和设备的接⼝。

⽹关的接⼝决定了能连接的设备,因此重点在于选择⼀个适配设备的接⼝。

有线连接⽅式包括串⾏通信和USB 连接。

串⾏通信中经常⽤的是⼀种叫作D-SUB 9 针(pin)的连接器,⽽USB 连接中⽤到的USB 连接器则种类繁多。

⽆线连接中⽤的接⼝是蓝⽛和Wi-Fi(IEEE 802.11)。

此外,还有采⽤920 MHz 频段的Zigbee 标准,以及各制造商们的专属协议。

⽹络接⼝ 我们⽤以太⽹或是Wi-Fi、3G/LTE/5G 来连接外部⽹络硬件 相对于⼀般计算机⽽⾔,⽹关在CPU 和内存这些硬件的性能⽅⾯⽐较受限。

我们需要确定让⽹关做哪些事情,也需要考虑到它的硬件性能。

软件 使⽤Linux 操作系统来运⾏⽹关,还有⼀个叫作BusyBox 的软件,它运⾏起来占⽤内存少,集成了标准的Linux 命令⼯具。

电源 ⽹关基本上都是使⽤AC 适配器当电源的,有些⽹关本⾝会搭载电池3、服务器的结构 在功能⽅⾯,物联⽹服务⼤体上可分为3 个部分,为前端部分、处理部分,以及数据库部分(图2.3) ⾸先,前端部分包括数据接收服务器和数据发送服务器。

数据接收服务器接收设备和⽹关发来的数据,转交给后续的处理部分。

2011.923浅析物联网的信息安全潘禄生甘肃畜牧工程职业技术学院 甘肃 733006摘要:随着我国互联网的发展,信息产业的革新,物联网已慢慢进入我们的生活。

物联网是把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理,是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。

由于物联网是在现有的网络基础上扩展了感知网络和应用平台,传统网络安全措施不足以提供可靠的安全保障,所以规范和强化物联网信息安全是现在亟待解决的制约其迅速发展的瓶颈问题。

关键词:物联网;信息安全;射频识别;信息传感0 引言物联网是在计算机互联网的基础上,通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网是一种虚拟网络与现实世界实时交互的新型系统,其核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其特点是无处不在的数据感知、以无线为主的信息传输、智能化的信息处理,用户端可以延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通讯。

“物联网”概念的问世,打破了之前的传统思维。

过去的思路一直是将物理基础设施和IT 基础设施分开,而在“物联网”时代,电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,在此意义上,基础设施更像是一块新的地球工地,世界的运转就在它上面进行,其中包括经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活。

因此,目前普遍认为的物联网应该具备三个特征,一是全面感知,即利用RFID 、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息;二是可靠传递,通过各种电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去;三是智能处理,利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术,对海量数据和信息进行分析和处理。

1 物联网的关键技术(1) 物联网智能安防、安监通用平台的建设,设备的接入和管理,中间件、体系结构和标准的确立。

物联网技术“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术;其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间,进行信息交换和通讯。

因此,物联网技术的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术叫做物联网技术。

1基本概述“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术;其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间,进行信息交换和通讯。

因此,物联网技术的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术叫做物联网技术。

2基本定义物联网(Internet of Things)指的是将无处不在(Ubiquitous)的末端设备(Devices)和设施(Facilities),包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、数控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”(Enabled)的,如贴上RFID的各种资产(Assets)、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”(Mote),通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通(M2M)、应用大集成(Grand Integration)、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网(Intranet)、专网(Extranet)、和/或互联网(Interne t)环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面(集中展示的Cockpit Dashboard)等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。

dcm 协议中的continuity of content -回复DCM协议中的continuity of content(内容连续性)——保持数据传输的完整性引言:DCM(Data Communication Management)协议是一种用于数据传输的通信协议,广泛应用于网络通信、物联网、云计算等领域。

在数据传输过程中,确保数据的完整性是至关重要的。

在DCM协议中,为了保持数据的连续性,采用了一系列的机制和策略。

本文将介绍DCM协议中的"continuity of content",即内容连续性。

将逐步回答这一主题,从概念介绍到实际应用。

一、概念介绍1.1 DCM协议概述DCM协议是一种用于管理和控制数据传输的通信协议,它包含了一系列的规范和指导方针,确保数据在传输过程中的可靠性、完整性和安全性。

1.2 内容连续性定义内容连续性是指在数据传输过程中,确保数据的连贯性和完整性,防止数据的丢失、损坏或重复传输。

二、保证内容连续性的方法2.1 序列号机制在DCM协议中,引入了序列号机制,通过对每个数据包进行编号,以确保数据在传输过程中的顺序。

接收方可以根据序列号来检查数据包是否按照正确的顺序到达。

2.2 确认应答机制为了保证数据的完整性,DCM协议引入了确认应答机制。

接收方在接收到数据包后会发送一个确认应答消息给发送方,告知其数据包已经成功接收。

如果发送方在一定时间内没有收到确认应答消息,将重新发送对应的数据包。

2.3 差错检测与纠正为了预防数据传输过程中的差错,DCM协议采用了差错检测和纠正机制。

通常使用校验和、循环冗余检验等技术来检测和纠正数据包中的错误。

2.4 流量控制机制为了避免数据包的丢失或超负荷,DCM协议引入了流量控制机制。

通过发送方和接收方之间的信号交互,控制数据包的传输速率,保证数据的连贯性和完整性。

三、实际应用3.1 网络通信在网络通信中,DCM协议的内容连续性保证了数据传输的稳定性和流畅性。

物联网技术、应用、标准和商业模式(总12页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除物联网:技术、应用、标准和商业模式目录展开图书信息书名: 物联网:技术、应用、标准和商业模式作者::出版时间: 2010年7月1日: 08686开本: 16开定价: 元内容简介《物联网:技术、应用、标准和商业模式》全面、客观、公正、系统地描述了物联网理念和产业兴起的历史渊源、相关技术及其共性、应用和业务模式等内容,是作者多年研发实战经验的总结。

同时对云计算、SaaS、SOA 等热点技术和产业与物联网的关系做了较详细的描述,有助于理清物联网理念、技术和产业覆盖范围,有助于促进物联网知识的普及和产业健康有序发展。

《物联网:技术、应用、标准和商业模式》不仅适合作为高校物联网相关专业教学参考书,也适合其他对物联网有兴趣的读者阅读。

作者简介周洪波,同方股份有限公司首席软件专家,同方泰德国际科技公司CTO、董事。

1993年获瑞士苏黎世大学计算机科学博士学位,美国德州大学EMBA,北京交通大学、电子科技大学兼职教授,2009年获“中关村高端领军人才”称号并受聘为“北京市政府特聘专家”。

作为中国物联网/M2M产业的先行者和倡导者之一,2003年以来带领100多人的研发团队开发出国际先进的“ezM2M物联网业务基础平台”,以及30多个物联网行业应用套件,获各类奖励20多项,产生了较大的社会和经济效益,获“同方十年十大突出贡献标兵”称号。

作为云计算和中间件等领域的资深软件专家,早年曾任美国橡树岭国家实验室博士后/研究员和美国IBM,BEA等企业高级工程师和技术经理;是目前仍被全世界高性能和超级计算机广泛使用的核心软件PVM/MPI开发组(ORNL)早期成员;参与了1996年IBM公司打造的当时世界上最快的超级计算机的研发,负责调度子系统;曾在美国硅谷创业型公司创新性地采用并行计算系统实现了当时世界首例“人类基因组”全面注释,并参与创建了以此为(云计算)后台的首例生物计算服务(SaaS)门户,被《旧金山纪事报》、CNN、TIME等媒体广泛报道。